汉朝女子服饰 汉代妇女曲裾

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

汉代妇女曲裾汉代妇女曲裾之一:汉代曲裾深衣,不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

本图为穿三重深衣的妇女(陕西西安红庆村出土加彩陶俑)。

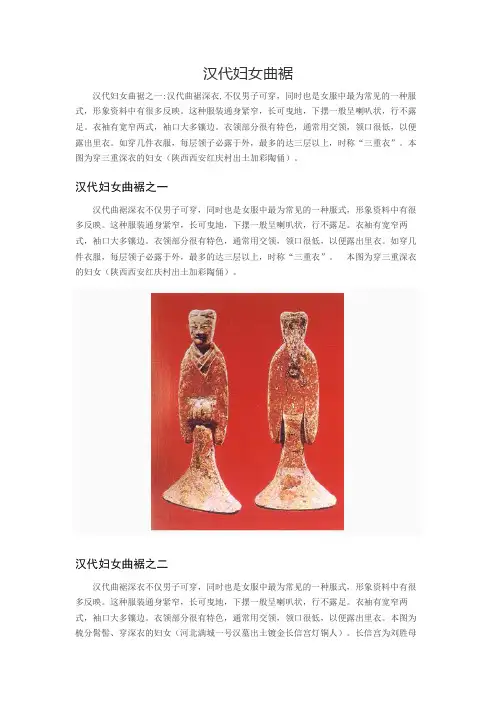

汉代妇女曲裾之一汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

本图为穿三重深衣的妇女(陕西西安红庆村出土加彩陶俑)。

汉代妇女曲裾之二汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

本图为梳分髾髻、穿深衣的妇女(河北满城一号汉墓出土镀金长信宫灯铜人)。

长信宫为刘胜母窦太后所住,此灯有“阳信家”铭文六处,因为阳信侯家所有,后归长信宫。

宫女头发中分,垂脑后作髻,发尖垂梢,半臂襦,内衬领和袖镶有宽边的大袖袍。

汉代妇女曲裾之三汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

另外,汉代宽袖紧身的绕襟深衣。

衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

本图为汉代宽袖绕襟深衣图(参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制)。

汉代妇女曲裾之四汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣,形象资料中有很多反映。

如何识别各个朝代的汉服汉服,汉民族的传统服装,汉服不论朝代一脉相承但却各有不同。

汉代汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种。

而汉代妇女的礼服,以深衣为主。

只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。

显著的特点是,衣襟绕转层数加多,衣服的下摆增大。

衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾,袖与下摆均镶大幅的宽缘。

此件衣服有一大特点,就是有一个宽大的续衽,即衣襟(古代称“衽”)自腋下镶于下裾部位,直通与下摆平齐,好象是右衽的继续,故名“续衽”。

这种续衽宽边直裾式深衣是西汉长沙地区流行的款式,但保持着以前的直裾形式,这在当时是为了与刚才介绍的“曲裾”形式相适应。

它可以将宽大的衣襟覆包于身后,再用腰带束紧,在冬天能起到取暖的效果。

魏晋南北朝魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,并吸收少数民族服饰特色,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫袄襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而打到俊俏潇洒的效果加上丰盛的首饰,反映出奢华糜丽之风此图为穿汉化衣裙的贵妇。

汉末魏晋六朝汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。

因此也就是最富有艺术精神的一个时代,最能代表六朝时期贵族对妇女在服饰、妆容上的审美倾向的,莫过于曹植在《洛神赋》中描绘的洛神形象了。

这位“仿佛兮若轻云之蔽月,飘遥兮若流风之回雪。

首先从衣裙上看,有杂裾垂髾服、对襟衣衫、条纹间色裙、襦、袄、大襟衫等。

杂裾垂髾服的特点主要在下摆。

通常将下摆裁制成数个三角形,上宽下尖,层层相叠,因形似旗而名之曰“髾”。

除此之外,围裳之中还伸出两条或数条飘带,走起路来,随风飘起,如燕子轻舞,煞是迷人,故有“华带飞髾”的美妙形容。

隋朝隋朝民间妇女穿青裙。

妇女外出戴幂罗,把面部罩住。

这类打扮,都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色在内,对唐代女服有很大影响。

,隋朝妇女日常服饰大多为襦、衫、袄、裙等。

曲裾的名词解释曲裾,作为一种服饰,是中国传统的女性衣服之一。

它源于古代的妇女裙装,常由绸缎等质地的材料制成,以曲线的裙摆为特点。

曲裾的独特之处在于它所带给人们的视觉美感和女性身姿的优美展现。

曲裾一词中的“曲”字,意味着裙摆的边缘处呈现出流动舒展的曲线。

曲线代表了女性柔美、婉约的形象,象征着女性的优雅和温柔。

这种流动的曲线设计,使得穿上曲裾的女性在行走时,裙摆随着步伐轻轻摆动,犹如水袖般飘逸,给人一种恬静、舒适的感觉。

曲裾的裙摆延续了古代汉族妇女穿裙摆的风俗,但在后来的演变过程中,逐渐形成了自己的独特风格。

曲裾的裙摆通常呈现出多层次的叠加效果,以增加层次感和立体感。

这种设计既能展示出裙摆的曲线美感,也能给穿着者带来更宽松、舒适的穿着体验。

除了裙摆的设计,曲裾的腰部也是重要的设计元素之一。

曲裾常采用束腰的方式来突出女性的腰线美。

束腰的设计不仅能够修饰腰身,还能展现女性的曲线美。

束腰部分通常会使用宽大的绸带或丝带来打造,通过腰部的修饰使得曲裾更加贴合身体,同时突出了女性的优美曲线。

曲裾的面料和色彩选择也是其重要的特征之一。

在古代,曲裾常采用丝绸、绸缎等质地的材料制作,以保证柔软光滑的质感。

而如今,随着技术的发展,人造纤维材料也广泛应用于曲裾的制作中。

此外,曲裾的色彩选择多样,常见的有浅粉、嫩绿、淡黄等柔和的色调,使得曲裾呈现出柔美、娇嫩的特点。

曲裾作为中国传统女性服饰的代表之一,在现代社会中仍然保持着一定的影响力。

尽管曲裾在当今女性的日常生活中使用较少,但在特定的场合,如婚礼、传统节日等,依然能见到曲裾的身影。

曲裾以其独特的设计和时尚的外观,给人们带来了对传统文化的传承和回忆。

总之,曲裾作为一种中国传统女性服饰,以其独特的曲线裙摆和柔美造型在设计上与众不同。

曲裾的设计和制作工艺经过千百年的发展,始终坚持以女性柔美的曲线和立体感为设计核心。

无论是古代还是现代,曲裾都是一种展现女性优雅和性感的时尚单品,代表了中国古代文化中女性美的独特诠释。

中国汉代服装文化特点如下是有关中国汉代服装文化特点:汉朝是国力鼎盛时期,政治,经济,法律等制度皆因模仿秦朝而被称作:“汉承秦后,多因其旧”。

汉朝也是文化交流极为频繁的时代,各民族联系紧密,丝绸之路也是在此时兴起。

意识形态方面“形秦神楚”,汉代文化继承了楚文化的精髓,汉代尊崇儒术。

汉武帝采纳董仲舒建议,颁令以儒学为国家正统之学,六经占有统治地位。

这一时期,服饰形制乃至审美取向基本沿袭了秦代和先秦风格,到了汉武帝以后,随着官方哲学建立,和经济推动,服饰风格发生巨大变化,建立了汉代独有的新的服饰审美特征和时代风范。

1.男子服饰汉承秦后,以袍为朝服,袍即深衣制。

袍服为主要形制。

燕居多服襌衣,即单衣,形制与袍同,唯不用衬里。

曲裾深衣在汉代虽然仍沿用,但多见于西汉早期。

到东汉,男子穿深衣者已经少见,一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服。

(1)袍服:大袖,袖口部分收口缩小。

紧窄部分称为祛,宽大部分为袂,张袂成阴就是对这种宽博衣服的描绘。

袍服的领子以低坦为主,露出里衣。

大襟斜领,衣襟开的很低。

领袖也用花边装饰,袍服的下摆常常打一排密裥,有些还裁制成月牙弯曲之状。

(2)襜褕:直裾单衣,是禅衣中较长者,男女通用之服。

有直裾和曲裾,直裾为多不能作正式礼服。

(3)裤:汉时着裤。

古代裤子皆无裆,只有两只裤管,形制与以后的套裤相似,穿时套在胫部,所以又被称为“胫衣”。

2.女子服饰汉代妇女常服仍为上衣下裙和深衣,其特点主要为衣服宽博,衣袖趋大,袖口收敛。

曲裾和直裾并存,但曲裾居多。

(1)曲裾深衣:汉代逐渐成为女子专用用服式,通身紧窄,也可曳地,下摆呈喇叭状,行不露足,有宽窄两种衣袖,镶边交领,领口较低,有三重衣。

着深衣时很少配裙或裤。

(2)襦裙:襦裙是中国妇女服装中最主要要的形式之一。

汉代时期的女子日常装束为上衣下裙:上衣为襦,一种短衣,长至腰间,有里,除交领外也有直领出现。

下裙上窄下宽,下垂至地不施边缘,裙腰用绢条,两端缝有系带。

失落的文明----汉族民族服饰(图)本贴说明:《失落的文明--汉族民族服饰》是我本人于2002年2月14日首贴在新浪军事(舰船知识网络版军事历史论坛)上的帖子。

现为更好地宣传汉服同时为更好地激发汉人的民族意识我把本贴整体从原论坛转贴到汉网。

本贴自贴日至今已持续两年,累计点击率已接近三十万,跟贴数亦达三千五,同时贴子的主要内容被转贴至国内外很多网站,通过网络在社会上产生了积极的影响和极强的宣传效果。

这些都是包括很多汉网会员在内的广大汉族网友共同努力的结果。

为了更好地体现本贴主旨我适当整理了原贴,但只是把我本人的帖子重新调整了一下,跟贴网友的原贴不动。

失落的文明----汉族民族服饰(图)作者:华夏血脉 2002-02-14 23:27:21满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化,将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。

顺治二年,清军攻下江南各省,清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。

清政府命令,从公文所到之日起,在10天内要将全体男子统统剃去头,改梳发辫,如果有“仍存明制,不随本朝之制度者杀无赦。

“与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。

当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

汉族对清政府的命令极力抵制,反抗活动彼伏此起。

长期的抵制斗争与满清已统一全国的形势使清政府也考虑做些让步,以稳定局势。

于是提出所谓“十从十不从“,即:服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从。

及:仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。

这点有限的让步,终于保留了一些汉族衣装中的特点。

一汉族民族服饰的式样:男装的式样:1)自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种(秦汉服饰为代表),延续了夏,商,周(春秋战国),秦,汉,三国两晋,南北朝,隋,唐,五代,宋,蒙元,明。

并影响了日本,朝鲜等国。

日本和服最常见的式样就是这种。

2)自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐,五代,宋,蒙元,明。

汉服曲裾介绍

汉服曲裾,又称曲裾汉服,是中国传统汉族服装的一种款式。

它是一种女性服装,特点是上身紧身,下身呈A字形扩展。

曲裾的名称源于其裙摆呈弧形曲线,又因为裙裾上的曲线形状像弯曲的音符,所以得名曲裾。

曲裾的最早可以追溯到中国古代的汉朝时期,当时它是贵族妇女的常见着装。

在汉朝晚期到隋唐时期,曲裾成为了广泛流行的时尚款式,并且在唐代达到了巅峰。

曲裾的主要特点是上身的衣襟紧贴身体,展现出女性的曲线美,下身衣裙呈扩展状,裙摆曲线自然优美。

曲裾通常由上衣和裙子两部分组成,上衣通常是紧身的褡裳或者披肩式的衫子,下身则是宽松的裙子。

材质上,曲裾多为丝绸制成,根据不同场合和身份的需要,还会加入金银丝等装饰。

现代的汉服曲裾多用于重要礼仪场合或者传统文化活动中。

它代表了中国古代的优美时尚和女性的典雅美感,是中国传统文化的重要一环。

汉朝女子服饰介绍汉代女性服饰有哪些特色?>汉代的衣服,主要的有袍、襜褕(直身的单衣)、襦(短衣)、裙。

汉代延续战国时期的服饰风格,在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。

在图案造型的选择上,突出了龙、凤的寓意。

而装饰化的特点,更具有审美价值,在设计上也更加追求艺术造型的完美性。

图案作为服饰装饰不单单是美的象征,而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值。

汉代女子服饰的纹样设计汉代的服饰纹样题材多变,充满浓郁的神话色彩。

汉代在服饰图案的色彩运用上,主要以对比为主,强调明快、醒目、艳丽,表现了素中见华美的特点。

服饰使得女子曲线修长,待人接物含蓄内敛,动作简明舒缓,自然朴素,庄严而典雅。

为此,各种手工业者为了满足统治者的需要,在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值,所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形,而是适应统治阶级的需要。

1.汉代女子的襦裙襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一,上襦下裙的女服样式,早在战国时代已经出现。

到了汉代,由于深衣的普遍流行,穿这种服式的妇女逐渐减少。

这个时期的襦裙样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。

2.汉代女子的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边,衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣,衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样,深衣穿着时包裹身体行动不便,慢慢地被直裾衣服所取代了。

3.汉代直裾女服汉代的直裾早在西汉时就已出现,但不能作为正式的礼服,是因为古代裤子皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时被认为是不恭不敬的事情。

之后,随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了深衣。

秦汉服饰公元前221年秦灭其他六国后统一了中国主体部分,成为了中国历史上第一个大一统王朝,定都咸阳(今西安附近)。

由于秦王赵政自认“德兼三皇,功过五帝”,于是改用皇帝称号,自封始皇帝,人称秦始皇,传位后的皇帝称二世、三世,直至千世万世。

他对国家进行了许多项改革,包括了中央集权的确立,取代了周朝的诸侯分封制;统一了文字,方便官方行文;统一度量衡,便于工程上的计算。

秦始皇还大力修筑驰道和直道,并连接了战国时赵国、燕国和秦国的北面围城,筑成了西起临洮、东至辽东的万里长城以抵御北方来自匈奴、东胡等游牧民族的侵袭。

秦始皇推崇法治,重用法家的李斯作为丞相,并听取其意见,下令“焚诗书”,收缴天下兵器,役使七十万人修筑阿房宫以及自己的陵墓——包括兵马俑等。

部分史学家对以上事件存有怀疑,认为由于秦始皇的一系列激进改革得罪了贵族,平民无法适应,才在史书上留此一笔。

前210年秦始皇病死于出巡途中,胡亥(即秦二世)杀害太子扶苏即位。

但十个月后,陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起,包括六国遗臣等野心家乘势作乱,前206年刘邦围攻咸阳,秦王子婴自缚出城投降,秦亡。

此后,汉王刘邦与西楚霸王项羽展开了争夺天下的楚汉战争。

前202年十二月,项羽被汉军围困于垓下(今安徽灵璧),四面楚歌。

项羽在乌江自刎而死。

楚汉之争至此结束。

汉高祖刘邦登基,定都长安(今陕西西安),西汉开始。

到了汉武帝时,西汉到达鼎盛。

并与罗马、安息(帕提亚)、贵霜并称为四大帝国。

汉武帝实行推恩令,彻底削弱了封国势力,强化监察制度,实现中央集权;他派遣卫青、霍去病、李广等大将北伐,成功地击溃了匈奴,控制了西域,还派遣张骞出使西域,开拓了著名的丝绸之路,发展了对外贸易,使中国真正了解了外面的世界,促进中西文化交流。

儒家学说也被确立为官方的主流意识形态,成为了占统治地位的思想。

其他艺术与文化也蒸蒸日上。

同时期还出现了第一部通史性质的巨著——《史记》,同时这时的中国出现造纸术,大大推动了文化发展。

秦汉女子服饰特点

秦汉时期,女子的服饰主要分为两大类:礼服的深衣和日常穿的襦裙。

秦朝时期民间的女子一般穿襦裙,讲究大襟窄袖,并在腰间用丝带系上,颜色以朴素为主。

同时,民间女子也非常喜欢穿深衣,这种服饰在汉代开始真正发展起来,但秦朝时期人们已经非常喜欢穿了。

对于汉代,女子服装的特点是衣袖趋大,袖口收敛,曲裾直裾并存,其中曲裾居多。

特别是曲裾深衣,逐渐成为女子专用服式,通身紧窄,也可曳地,下摆呈喇叭状,行不露足,宽窄两种衣袖,镶边。

这种服装不仅男子可以穿,同时也是女服中最为常见的一种服式。

另外,汉代还有一种窄袖紧身的绕襟深衣。

衣服的颜色方面,由于秦汉崇尚黑色,因此深衣用色较深,给人一种古朴之美的感觉。

而平民女子的襦裙则相对朴素,主要颜色除了宫廷的女子外,民间的女子一般是不能用太鲜艳的颜色。

发饰也是秦汉女子服饰的一部分,如发簪是用来固定和装饰头发的一种首饰。

此外,由于古人衣裙都很长,翘头履的样式是为了防止走路时候踩到身前下裙。

总的来说,秦汉时期的女子服饰注重朴素、大方与优雅。

汉服形制的简介【曲裾】是汉服的一种款式。

古代深衣之裳计有十二幅,皆宽头在下,狭头在上,通称为衽,接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。

【曲裾深衣】是汉服深衣的一种,秦汉时期常见服饰。

深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。

曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。

曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。

男女均可穿着。

曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。

直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。

后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。

【襦裙】中国古代人们的一种传统服饰。

也是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。

【齐胸襦裙】是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。

隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙,一般称之为齐胸襦裙。

齐胸襦裙最早见于南北朝,经历了隋、唐、五代才淡出历史舞台,大约有1000年的历史。

【对襟襦裙】则是襦裙的一类,其上襦为直领,衣襟呈对称状,故称对襟襦裙。

魏晋时期裙腰曰高,上衣曰短,衣袖曰窄;后来又走向另一极端,衣袖加阔到二三尺。

隋代,上襦又时兴小袖。

唐代初期穿用小袖短襦和曳地长裙,但盛唐以后,贵族妇女衣着又转向阔大拖遝。

裙的式样用四幅连接缝合而成,上窄下宽,下垂至地,不施边缘。

裙腰用绢条,两端缝有系带。

朝鲜族女子传统的襦裙套装,上襦为小灯笼袖斜襟短衣,以花结襻带系合;下裙为高腰长裙,少女为统裙式,婚后缠裙式。

【交领襦裙】是其中一类,其特点是上襦为交领。

交领襦裙在宋代颇为常见。

按风格分,可大致分为唐式交领襦裙,宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。

与其它服装形制相比,襦裙有一个明显的特点:上衣短,下裙长,上下比例体现了黄金分割的要求,具有丰富的美学内涵。

它们有一个共同的特点:平面裁剪,多缘边,绸带系结;上襦变化主要在领型及门襟上,下裙长至鞋面。

大凡衣短则裙长,衣短至腰间,裙长至脚踝骨之下;衣长则裙阔,衣长时,长到臀至膝下,而裙露仅几寸,裙子不必显出特色。

不是汉朝才叫汉服!一篇文章带你分辨不同朝代、形制、样式的汉服汉服,全称是“汉民族传统服饰”,汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,以下为大家介绍较为热门的一些形制。

1、曲裾形制:连裳制曲裾,全称曲裾袍,考古报告称绕襟袍。

属上下分裁式,归类于“深衣类汉服”,故又称曲裾深衣、绕襟深衣。

当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。

其历史款式原型流行于先秦至汉代。

2、袄裙形制:上衣下裳制袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼,因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。

下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。

袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。

由于有明一代,是袄裙的繁荣期,所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。

由于受明朝的影响,李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙,并且逐渐发展出了自己的民族特色,并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。

3、半臂襦裙形制:上衣下裳制半臂襦裙,既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。

沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。

”半臂最初流行于隋代宫廷内,先为宫中内官、女史所服,唐代逐渐传至民间。

4、褙子形制:上衣下裳制褙子,又名背子、绰子。

褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种,在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。

通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦,下身一般搭配褶裙。

到了明代,多把大袖褙子称为披风。

5、比甲形制:通裁制比甲最早是起于宋代,是一种长的无袖罩衫,还有个现在还在使用的称呼“背心”(两种背心所指服装不同)后来传入蒙古。

据《元史》载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。

中国古代各朝代服饰古人的服饰与代称古代不同阶层的人有不同的服饰,人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。

乌纱帽:自南朝刘宋以来,乌纱帽便在民间流行,无论官民,不分贫富,都戴乌纱帽至明初,乌纱帽成为官员专用的帽子。

搢绅:搢为插,绅为大带。

旧时高级官吏的装束,亦用为官宦的代称.黄裳:黄色表示尊贵,穿黄裳意味着臣居尊位,因而黄裳成了将做君主的太子的别称。

珠履:缀有明珠的鞋子纨袴:古代贵家子弟所穿的细绢裤,引申以称富贵人家的子弟。

青衿:旧因以指读书人。

布衣:即平民。

青衣:古时地位低下者所穿的服装。

婢女亦多穿青衣,后因用为婢女的代称。

巾帼:古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。

裙钗:古代妇女的服饰,因用为妇女的代称。

东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。

服装没有扭扣,一般在腰间系带,有的在带上还挂有玉饰。

腰带一种以丝织物制成叫“大带”或叫“绅带”。

另一种以皮革制成叫“革带“。

本图所系的为绅带。

战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图。

上衣下裳相连,它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。

秦汉时期的男子服装,以袍为贵。

袍服一直被当作礼服,汉代官吏的普通装束,不论文武职别都可穿着。

按汉代习俗,文冠奏事,一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上,写完之后,即将笔杆插入耳边发际,以后形成一种制度,凡文官上朝,皆得插笔,笔尖不蘸墨汁,纯粹用作装饰。

汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种。

东汉一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服.汉代妇女曲裾:种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

魏晋妇女衫裙:宽袖对襟女衫、长裙穿戴及穿对襟子衫、花纹长裙魏晋大袖宽衫展示图及漆纱笼冠。

隋代女服隋代时期妇女的日常服饰,大多以上身着襦还、袄、衫,下身束裙子。

短襦长裙是最为基本形式。

【历史典故】秦汉女子服饰介绍秦汉皇后与普通妇女着装区别【历史典故】秦汉女子服饰介绍秦汉皇后与普通妇女着装区别皇后、命妇秦汉妇女以深衣为尚,其礼服为曲裾天伦之乐式和直裾式,衣襟successfully层数比战国时的深衣有所激增,袖口部也有所减小。

但是凡穿着深衣的妇女,腰身都包得很很紧,另绣一根绸带系则乌,或系则于腰间,或一束在臀部,由衣襟末端的地位而的定。

曲裾天伦之乐深衣分成较窄圆领和宽袖二式。

后夫人服饰均为深衣制,凡太皇太后、皇太后入庙及皇后谒庙之服,皆绀上皂下;蚕服,青上缥下,隐领袖以绦;皇后以下至二千石夫人皆以蚕衣为朝服,贵人穿着蚕服,氢铵火尾雀上下;公卿、列侯、中二千石、二千石夫人进庙佐祭典之服,皂绢上下,助蚕之服,缥绢上下。

普通妇女由深衣发展而来的“?衣”为妇女的另一种常用衣,其新制与深衣大致相近,惟有服装底部由衣襟曲绕构成燕尾状的两个尖角,此外,妇女除了穿襦裙,上襦为斜领、较窄袖,长仅及腰际,裙子就是由四幅素绢相连接拼接而变成,上窄下阔,脂粉边缘,弯曲至地,裙腰两端缠存有绢条,以便系则结。

妇女的下裳除了?,起初女大多只有两个裤管,上端以戴系住,后发生前后有裆的缚拎?,叫做“愁?”,它为宫廷妇女所穿着。

襦裙发生于战国时期,汉代因袭不改为,用做妇女的常服,它就是中国妇女服饰中最主要的形式之一。

东汉以后,穿着此服者曾一度增加,至魏晋南北朝,又再次以求盛行,从此流行历久不衰,直至清代,基本形状仍然维持最初的原样,只是每个朝代根据时代的特点将襦裙的长短、深浅予以改动。

据此,有人认为汉代根本不存在这种服饰,只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。

其实,汉代妇女并没有摒弃这种服饰,在汉乐府诗中就有不少描写。

这个时期的襦裙样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。

1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物,襦以浅蓝色绢为面,中纳丝棉,袖端接一段白色丝绢。

裙子也纳有丝棉,质料用黄绢。

可惜由于年代久远,这套服饰在出土时已经粉化。

汉朝女子服饰汉代妇女曲裾

>汉代妇女曲裾之一汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

本图为穿三重深衣的妇女(陕西西安红庆村出土加彩陶俑)。

汉代妇女曲裾之二汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

本图为梳分髾髻、穿深衣的妇女(河北满城一号汉墓出土镀金长信宫灯铜人)。

长信宫为刘胜母窦太后所住,此灯有“阳信家”铭文六处,因为阳信侯家所有,后归长信宫。

宫女头发中分,垂脑后作髻,发尖垂梢,半臂襦,内衬领和袖镶有宽边的大袖袍。

汉代妇女曲裾之三汉代妇女的绕襟深衣(湖南长沙马王堆一号汉墓出土)。

这张帛画中的妇女在脑后挽髻,鬓间插有首饰,老妇发上还明显地插有珠玉步摇。

每人所穿的服装,尽管质地、颜色不一,但基本样式相同,都是宽袖紧身的绕襟深衣。

衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束。

老妇穿的服装,还绘有精美华丽的纹样,具有浓郁的时代特色。

在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边,与同墓出土的服装实物基本一致。

汉代妇女曲裾之四汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

另外,汉代宽袖紧身的绕襟深衣。

衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

本图为汉代宽袖绕襟深衣图(参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制)。

汉代妇女曲裾之五汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣,形象资料中有很多反映。

这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。

衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。

衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。

另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣。

衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

本图为汉代窄袖绕襟深衣图(参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制)。