水文学发展史

- 格式:ppt

- 大小:4.52 MB

- 文档页数:35

绪论一、水文学简史英文Hydrology,来源于拉丁语,“水的知识”。

经历了四个发展时期:1. 萌芽期(公元1600年之前)2. 奠基时期(公元1600-1900年)3. 实践时期(1900-1950年)4. 现代化时期(1950年- )一、水文现象的基本特点1.时程变化上的周期性与随机性2.空间变化上的相似性与特殊性二、水文现象的研究方法成因分析法以质量守恒、能量(动量)守恒等定理为基础,揭示水文现象运动变化的机理、规律。

数理统计法水文现象具有随机性,从而以概率理论为基础,研究水文现象特征值的统计规律。

地理综合法水文现象具有地区性,从而通过建立地区经验公式、绘制各种特征值等值线图,揭示水文特征值的地区规律。

水文循环水文循环的原因(外因、内因)水的不断蒸发、输送、凝结、降落、产流、汇流的往复循环过程大循环和小循环大循环:海洋→大气→大陆→海洋(纵向+横向)小循环:海洋→大气→海洋(海洋小循环)大陆→大气→大陆(内陆小循环)水文循环的规律1)海洋的蒸发量多于降水量;2)大陆的降水量多于蒸发量;3)大陆外流区输入水汽量与输出水量基本平衡;4)大陆内流区降水量与蒸发量基本相等。

水文循环的作用和意义1、调节气候;2、塑造了地球表面;3、形成了巨大的水利资源;4、形成一切水文现象。

水资源问题➢原因1)水资源量时空分布不均匀;2)水资源分布与人口、耕地分布不相适应;3)水环境污染;4)水资源浪费。

➢对策1)时间和空间上的合理调配;2)积极开展水污染防治;3)节约用水。

9流域和水系分水线:使雨水分别汇集到两条不同的河流,起着分水作用的地形,是流域的边界线。

流域:汇集地面水和地下水由分水线所包围的区域。

河网密度流域单元面积内干支流长度流域的地形起伏特征1. 河流的落差和比降2. 流域平均坡度3. 流域面积~高程曲线流域自然地理及下垫面情况1. 流域地理位置2. 流域的土壤岩石性质和地质构造3. 流域植被率4. 流域湖泊率、沼泽率降水水分以各种形式从大气到达地面统称降水。

水文学发展回顾与展望水文学是关于地球上水的起源、存在、分布、循环、运动等变化规律和运用这些规律为人类服务的知识体系,是地球科学的组成部分,是技术科学的一个领域。

水文学到今天为止,仍然是一门具有十分活力的、并沿着自己特有的发展道路继续前进的独立学科。

水文学已经历了不同的历史时期和发展阶段。

远古时代,人类为了生存,开始观察水的习性,开始了原始的水文观测。

最早的水文观测是在中国和古埃及开始的,并形成和积累原始水文知识礴在中国《吕氏春秋》中,最早提出了水文循环的朴素思想。

诚然,这些原始的水文观测和水文知识是极其粗糙的、零星的,但它为当时的生活和生产提供了重要的水文依据,标志着水文学的萌芽。

欧洲文艺复兴带来的科学思想的解放和技术进步请极大地推动了人类对水的研究和认识,促进了近代水文仪器的发明以及近代水文学理论的逐渐形成。

例如,水流能量方程、达西定律等,这些成就表明,人类对水的粗动变化规律的认识,已由萌芽时期那种以古代自然哲学为依据的纯粹思辩性猜测;发展到了以科学事实为依据,以科学观测与试验为依据,进行假设、演绎和推理进而建立各种水文理论体系的新阶段,标志水文学作为一门近代自然科学已莫定基础。

水文学最早是地理学的一个分支。

水文学从研究陆地上水体的水情变化规律,到建立起水分循环和水量平衡概念,是它的一个重要进展。

18世纪以前},观察研究水文现象的学者,主要是为认识和解释自然现象,其中少量的水文观侧活动也只是为探索自然奥秘提供信息备这是“地理水文学”的形成和工程水文学脱胎于地理水文学,二者相互促进并发展,是水文学发展史中的重要时期。

随着经济的发展,社会的进步,人类社会经济活动对水分循环的干扰逐渐增强,出现了人类社会引水、用水、耗水和排水的水分侧支循环。

因此,水文学的任务就不能满足于只为水资源工程规划设计提供水文数据,而更要为管好、用好并保护好有限的地球水资源,并将其作为一个整体系统进行研究,从而突破原有地理水文学和工程水文学的内容,开始进入一个新的阶段,即水资源水文学阶段。

水文学发展简史:a自远古至14世纪末,为水文学现象定性描述阶段b15世纪初至19世纪末为水文科学体系形成阶段c自从20世纪50年代,进入应用水文学兴起阶段d20世纪50年代以来,进入现代水文阶段。

水文学:水文学是研究地球上水的性质、分布、循环、运动变化规律及其与地理环境、人类社会之间相互关系的科学。

水文现象的研究任务:水体的运动和分布规律。

水文的地理研究方向——地理水文学。

地理水文学具有宏观性,综合性及区域性三大特点水文现象:指地球上的水受外部作用而产生的永无休止的运动。

水文现象的特点:a谁循环永无止尽b水文现象在时间变化上既具有周期性,又存在随机性c水文现象在地区分布上既存在相似性又存在特殊性水资源的涵义:a按社会需求供给或有可能提供的水量b有可靠来源且可通过水循环得以更新补充c这个水量可由人工加以控制d水量水质适应人类用水需求广义水资源:指世界上一切水体,包括海洋,湖泊,沼泽,冰川,土壤水,地下水及空气中的水分,都是人类宝贵的财富,即水资源。

狭义水资源:不同于自然界水体,仅指在同一时期内,能被人类直接或间接开发利用的那一部分动态水体,主要是指,河流,湖泊,地下水,及土壤水等淡水,个别地方还包括微咸水。

水资源的特性:a水资源有循环再生性和其有限性b时空分布的不均匀性c广泛的利用性及其不可替性d利与害的两重性e社会性和经济性f开发利用上的整体性。

水资源的时空变化:a地区分布,因受海陆位置,水汽来源,地形条件等影响,我国水资源地区分布很不均匀,总趋势由东南沿海向西北内陆递减,水资源的条件与问题:a水资源总量不少,但人均亩均较少(合理利用和保护水资源)b水资源地区分布不均匀,与人口耕地分布不相适应(水量的地区调配)c在时间变化上不均衡,水旱灾害频繁(抗旱防洪涝)d水土流失和泥沙淤积日趋严重,严重破坏生态平衡,增加了河流防洪困难,降低了水利工程效益e地下水是我国重要的水资源要合理开发利用,防止过量开采f天然水质相当良好,水污染日趋严重,防止水质污染,保护水源,已是当务之急。

第一章绪论(Introduction)本章主要内容1水文学的研究对象2水文学的发展动力3水文学的分支学科4本课程内容及学习方法水是人类生活必需品,同样也是社会生产资料人类社会因水而得以延续,无水就会消亡;水是地球系统中的水圈、大气圈、岩石圈、生物圈和人类圈相互联系的桥梁,是多种物质交换的载体。

大气圈洪水与干旱水圈岩石圈人类圈生物圈地质灾害水资源生态环境AerosphereBiospherelithosphere AnthroposphereHydrosphere水问题的出现(60年代初)人口的快速增长起因工、农业的迅速发展人类活动的加剧引发的水问题水资源的量和质都不能满足需求水多、水少、水脏以及由水而引发的地质灾害问题水资源的短缺是人类今天面对的重要问题之一,它影响着数以百万计人的生计水问题已成为世界关注的问题水资源短缺及水环境恶化是全球性的大问题,据世行预测,按现有的耗水模式及速率,至2025年全球2/3的人将生活在水资源短缺之中。

世行为解决水资源、环境问题而投放到发展中国家的资金为每年700-800亿美元,全球需求量在未来15年内将增加2倍.✓联合国(UN) ---IHD(65-74)/IHP✓相关的国际或地区性的组织IAEA/UNDP/UNESCO✓非政府组织的广泛的关注Four major water issues in ChinaFloodsDroughtsSoil and water losses Water pollutionmorelessturbiddirty洪涝灾害频繁水多南京市(Nanjing)Floods水少水资源短缺突出Droughts2000年以来中国旱情实况时间涉及省市旱情2011长江中下游地区湖南、湖北、江西、江苏、安徽等地发生严重干旱2010西南五省旱灾云南、贵州、广西、重庆、四川5省(区、市)耕地受旱面积1.01亿亩,占全国的84%,作物受旱7907万亩,2088万人、1368万头大牲畜因旱饮水困难(分别占全国的80%、74%).2009我国多省遭遇严重干旱连续3个多月,华北、黄淮、西北、江淮等地15个省、市未见有效降水。

水文学发展简史:a自远古至14世纪末,为水文学现象定性描述阶段b15世纪初至19世纪末为水文科学体系形成阶段c自从20世纪50年代,进入应用水文学兴起阶段d20世纪50年代以来,进入现代水文阶段。

水文学:水文学是研究地球上水的性质、分布、循环、运动变化规律及其与地理环境、人类社会之间相互关系的科学。

水文现象的研究任务:水体的运动和分布规律。

水文的地理研究方向——地理水文学。

地理水文学具有宏观性,综合性及区域性三大特点水文现象:指地球上的水受外部作用而产生的永无休止的运动。

水文现象的特点:a谁循环永无止尽b水文现象在时间变化上既具有周期性,又存在随机性c水文现象在地区分布上既存在相似性又存在特殊性水资源的涵义:a按社会需求供给或有可能提供的水量b有可靠来源且可通过水循环得以更新补充c这个水量可由人工加以控制d水量水质适应人类用水需求广义水资源:指世界上一切水体,包括海洋,湖泊,沼泽,冰川,土壤水,地下水及空气中的水分,都是人类宝贵的财富,即水资源。

狭义水资源:不同于自然界水体,仅指在同一时期内,能被人类直接或间接开发利用的那一部分动态水体,主要是指,河流,湖泊,地下水,及土壤水等淡水,个别地方还包括微咸水。

水资源的特性:a水资源有循环再生性和其有限性b时空分布的不均匀性c广泛的利用性及其不可替性d利与害的两重性e社会性和经济性f开发利用上的整体性。

水资源的时空变化:a地区分布,因受海陆位置,水汽来源,地形条件等影响,我国水资源地区分布很不均匀,总趋势由东南沿海向西北内陆递减,水资源的条件与问题:a水资源总量不少,但人均亩均较少(合理利用和保护水资源)b水资源地区分布不均匀,与人口耕地分布不相适应(水量的地区调配)c在时间变化上不均衡,水旱灾害频繁(抗旱防洪涝)d水土流失和泥沙淤积日趋严重,严重破坏生态平衡,增加了河流防洪困难,降低了水利工程效益e地下水是我国重要的水资源要合理开发利用,防止过量开采f天然水质相当良好,水污染日趋严重,防止水质污染,保护水源,已是当务之急。

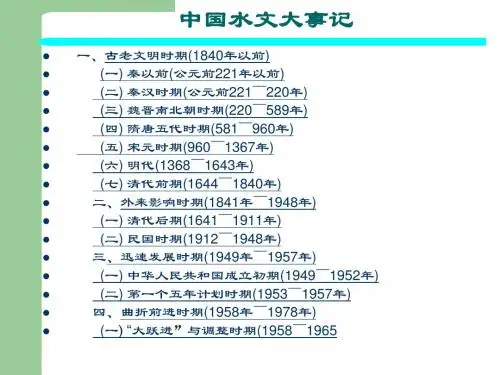

水文学年谱约公元前3500~前3000年古埃及在尼罗河开始观测水位。

中国浙江余姚河姆渡有地下水井。

公元前1400年前后中国殷墟甲骨文记载雨、泉和洪水。

公元前7世纪中国的管仲提出河流分类法。

约公元前4世纪印度开始观测雨量。

约公元前5世纪~前3世纪中国编著《山海经》和《尚书·禹贡》,记载中国的河流及其水文地理。

公元前251年中国的李冰在都扛堰用石人水尺观测水位。

约公元前239中国在《吕氏春秋》中较完整地记述水文循环概念。

公元前221~前206年中国秦代在《田律》中规定全国各郡县呈报降水量的制度。

公元4年中国的张戎提出黄河泥沙的定量概念,指出黄河水浊,一石水六斗泥。

公元88年前后中国的王充提出水文循环和潮汐成因的科学解释。

公元1世纪古希腊的希罗(亚历山大城的)提出河流的流量取决于流速和过水断面面积。

公元223年中国在黄河支流伊问龙门崖壁石刻记录洪水。

约公元527年中国的郦道元著《水经注》,记录1252条河流水文地理。

公元764年中国在四川涪陵白鹊粱开始用石刻记录长江最枯水位。

公元805年前后中国的柳宗元著《天对》,阐明水文循环和海水不溢出的道理。

公元1247年中国的秦九韶著《数书九章》,记述全国州县用天池盆、圆罂测雨及竹笼测雪和雨雪深度计算方法。

公元1342年中国的李好文著《长安志图》,记有计算流量的单位名“徼”。

公元1424年中国全国采用测雨器观测雨量。

公元1442年朝鲜全国采用统一制作的“测雨器”观测雨量。

约公元1500年意大利的达·芬奇提出水流连续性原理,并提出用浮标法制流速。

公元1535年中国的刘天和创制“乘沙量水器”,取含沙水样。

公元1610年意大利的圣托里奥创制第一台流速仪。

公元1639年意大利的卡斯泰利创制欧洲第一个雨量筒,开始观测降水量。

公元1650年死海开始观测水位。

公元1663年英国的雷恩发明自记雨量计。

公元1674年法国的佩罗发表《泉水之源》一书,提出塞纳河流域年雨雪量为年径流量的6倍。

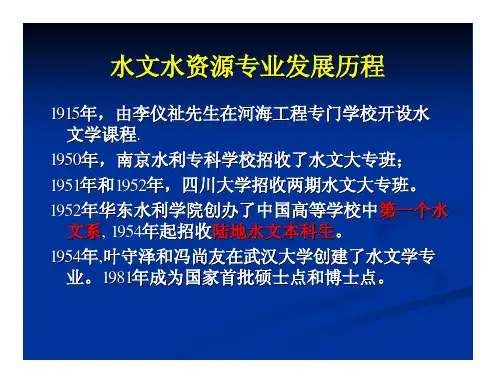

中国水文学发展历程一、水文学的起源与形成中国水文学作为一门独立的学科,起源于古代。

早在公元前2000年左右的商代,中国就有了水利工程的雏形,这与水文学的发展密不可分。

然而,正式的水文学理论和方法的形成要追溯到20世纪初。

在这个时期,中国的水文学家开始研究水文学的基本概念、原理和方法,为后来的水文学发展奠定了基础。

二、水文学的初步发展20世纪20年代,中国的水文学家开始系统地研究水文学的理论和方法,并开始应用于实际工程。

他们通过对江河流域的水文数据进行收集和分析,建立了中国的第一个水文观测站网络,并开展了流域水文特征、洪水预报和水资源评价等方面的研究工作。

这一时期的成果为中国水文学的发展奠定了基础。

三、水文学理论的完善20世纪50年代至70年代,中国的水文学理论得到了进一步的完善。

在这一时期,中国的水文学家开始研究水文学的动态理论和模型,提出了一系列重要的理论和方法。

他们通过对水文数据的统计分析和模拟计算,深入研究了降水、蒸发、径流等水文要素的变化规律,为水文学的应用提供了科学依据。

四、水文学应用的发展20世纪80年代至今,中国的水文学应用得到了长足的发展。

随着水资源的日益紧张和水灾的频发,水文学的应用变得越来越重要。

中国的水文学家开始研究水文学在水资源调控、洪水预警、水环境保护等方面的应用,提出了一系列解决方案和措施。

他们通过建立水文模型和信息系统,为相关部门和决策者提供了科学的决策支持。

五、水文学的国际合作与交流中国水文学的发展离不开国际合作与交流。

自上世纪80年代以来,中国的水文学家积极参与国际水文学组织的活动,与世界各国的水文学家建立了广泛的联系和合作。

他们参加国际会议,交流学术成果,学习国外的先进经验和技术,推动了中国水文学的国际化进程。

六、水文学的未来发展趋势随着社会经济的发展和水资源的日益紧张,中国水文学面临着新的挑战和机遇。

未来,中国的水文学将继续深入研究水文学的理论和方法,推动水文学的应用创新,提高水文学的科学性和实用性。

水文学简史人类探索除水害、兴水利的历史,犹如人类的文明史那样悠久。

在生产实践中,特别在与水旱灾害的斗争中,人类不断观测各种水文现象,思考和研究它们的规律,积累起关于水的丰富知识,逐渐形成、并不断发展了水文科学。

水文学源远流长,经历了漫长的酝酿时期,而它的飞跃发展则是最近一个世纪的事。

同自然科学的许多学科相似,人们还难以找出公认的里程碑,把水文科学的历史进程划分成若干明确的阶段。

我们只是顺着它前进的足迹,大体划分以下。

萌芽时期(远古至约公元1400年)。

在尼罗河、幼发拉底河、恒河和黄河这些古老文化发祥地的遗迹中,我们可以看到这一时期已经开始了原始的水文观测。

最早的水位观测是在中国和埃及开始的。

约公元前22世纪,中国传说中的大禹治水,已“随山刊木”(立木于河中),观测河水涨落。

此后,战国时李冰设于都江堰的“石人”,隋代的石刻水则,宋代的水则碑等,表明水位观测不断进步。

最早的雨量观测于公元前四世纪首先在印度出现,中国于公元前三世纪的秦代已开始有呈报雨量的制度,到了公元1247年,已有了较科学的雨量器和雨深计算方法,并开始用“竹笼验雪”以计算平地降雪深度。

明代刘天和在治理黄河工作中,已采用手制“乘沙量水器”测定河水中泥沙的数量。

中国古籍《吕氏春秋》中写道:“云气西行云云然,冬夏不辍;水泉东流,日夜不休,上不竭,下不满,小为大,重为轻,国道也。

”提出了朴素的水文循环概念。

成书于公元约六世纪初的《水经注》中,记述了当时中国境内1252条河流的概况,成为水文地理考察的先驱。

诚然,这些原始的水文观测和水文知识是肤浅零星的,但已为当时生活和生产提供了重要的水文资料。

例如,根据雨量多少决定税收的多少,根据上游的水位向下游传递水情等,标志着水文科学的萌芽。

奠基时期(约1400~1900)。

欧洲文艺复兴带来的科学思想的解放和科学技术的进步,为水文科学发展成为独立的学科奠定了基础。

这一时期,水文仪器的发明使水文观测进入了科学的定量观测阶段。

第一章绪论水文学是研究地球上水的性质、分布、循环、运动变化规律及其与地理环境、人类社会之间相互关系的科学。

其核心研究内容:水循环。

其主要研究对象包括自然界的各种水体形态如江河、湖泊、海洋、地下水、冰川等。

水文学的发展经历了从萌芽到成熟、定性到定量、经验到理论的发展过程。

大体分为以下4个阶段:(1)14世纪以前:水文学现象的定性描述阶段。

其特点是原始的观测和水文现象的定性描述。

(2)从15世纪初到约19世纪末:水文学体系形成阶段。

其特点是水文现象由概念性描述进入定量表达,水文理论逐渐形成。

(3)从20世纪初到50年代:应用水文学兴起阶段。

这一阶段的特点是水文观测理论体系进一步成熟,应用水文学进一步发展。

(4)从20世纪50年代至今:现代水文学阶段。

其特点是引进遥感、计算机等技术;重点开展水资源及人类活动水文效应的研究;分支学科不断派生。

水文现象(水循环过程中,水的存在与运动的各种形态)及其特点。

传统的水文学研究方法。

河流水文学地理水文学第二章地球上水的性质及分布水的潜热水的比热海水热量直接来源的主要部分是太阳的短波辐射和大气的长波辐射。

海水热量支出中海面辐射和蒸发最为重要。

世界大洋表面水温总体分布趋势。

海水温度的垂直分布正温层/逆温层。

地下水水温变化特点。

海水密度是盐度、温度和压力的函数。

在垂直方向上,海水的结构总是稳定的,密度向下递增。

50~100m深度上密度垂直梯度最大,出现密度的突变层,它对声波有折射作用。

海水密度垂直分布水色是水体对光的选择吸收和散射作用的结果。

但自然界水体的水色,是由水体的光学性质以及水中悬浮物质、浮游生物的颜色所决定的。

透明度是表示各种水体能见程度的一个量度,也是各种水体浑浊程度的一种标志。

天然水中的各种盐类主要包括四种阳离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+ )和四种阴离子(Cl-、HCO3-、SO42-、CO32- )。

合称天然水中的八大离子(95~99%以上)。

天然水中各种元素的离子、分子与化合物的总量称为矿化度。

《水文与水资源学》知识点Ch01 绪论1水文&水资源水文——泛指自然界中水的分布、运动和变化规律以及与环境的相互作用水资源——广义上指能够直接或间接使用的各种水和水中物质,对人类活动具有使用价值和经济价值的水狭义上指在一定经济技术下,人类可以直接利用的淡水水文与水资源的基本特征(1)时程变化的必然性(周期性)和偶然性(随机性)(2)地区的相似性与特殊性(3)水资源的循环性、有限性及不均一性(4)利用的多样性--农业、工业和生活,发电、水运、水产、旅游和环境改造等2水文学&水资源学水文学——是研究地球上水的分布、运动、变化规律及其与环境相互作用的一门学科。

水文学研究方法——水文试验/数理统计/物理与数学模型水资源学——是研究地球水资源的形成、分布和演变规律,以及应用这些规律解决人类对水的需求和由此引起的环境问题的一门科学(中国资源科学百科全书.水资源)。

其核心是淡水供应与利用。

水资源学研究方法——经济学/人文方法渗透水文学与水资源学的关系水文学与水资源学相互交融。

水文学是水资源学的基础,侧重研究水的分布和变化规律。

水资源学是水文学研究对象的拓展,侧重研究水的供应与利用3水文与水资源学的研究对象、任务与内容任务:全面深入了解水资源形成、分布特征、开发利用状况,并系统学习地表水和地下水资源形成规律,掌握水资源评价的基本方法以及管理水资源的基本知识。

内容:地表水和地下水的分布变化规律及计算评价的方法;天然水的水质及其形成变化;水质评价和水资源保护的基本方法;水资源管理等。

4水文学的发展水文学发展的驱动力——人类社会发展需要(认识水、了解水以达到兴利避害和兴利除害的需求目的。

)水文学的发展可归纳为四个阶段萌芽阶段(公元16世纪末前)奠基阶段(公元17世纪~19世纪末)工程水文学兴起阶段(20世纪初—20世纪50年代)现代水文学阶段(20世纪60年代至今)15水资源现状我国水资源特征空间分布不均(空间分布极不平衡,与人口和耕地的分布不相适应)时间分布不均(年际变化不稳定、年内变化大)中国水环境面临的三个严重问题水资源亏缺、洪涝灾害、水体污染世界水资源概况水资源分布不均、供需矛盾尖锐(人口的增加,现代化水平的提高,气候的变化)、水资源污染严重Ch02 水循环及其要素1水分循环水圈——各种水体共同组成了一个连续而不规则的围绕地球表层的水壳水分循环定义——地球表面的水体在太阳辐射作用下通过蒸发上升至空中,然后被气流输送到各地,水汽在上升和输送过程中遇冷凝结以降雨的形式回到地面或水体上,再以河流或地下水的形式汇入海洋,水分这样往复不断地转移交替的现象叫做水分循环水分循环内外因内因:水的气、液、固三态变化外因(动力条件):太阳辐射、地球引力(重力)水分循环基本环节水分循环类型大循环(外循环):海陆间的水分循环过程。