煤的形成、成煤时期

- 格式:docx

- 大小:17.67 KB

- 文档页数:2

煤炭究竟是怎么形成的我国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一,那么煤炭究竟是怎么形成的?店铺在此整理了煤炭的形成过程,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!煤炭的形成过程在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

泥炭化作用是指高等植物遗体在沼泽中堆积经生物化学变化转变成泥炭的过程。

腐泥化作用是指低等生物遗体在沼泽中经生物化学变化转变成腐泥的过程。

腐泥是一种富含水和沥青质的淤泥状物质。

冰川过程可能有助于成煤植物遗体汇集和保存。

【煤的形成年代】在整个地质年代中,全球范围内有三个大的成煤期:(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。

(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。

主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。

有些论述是否应当进一步加以研究和探讨。

一座大的煤矿,煤层很厚,煤质很优,但总的来说它的面积并不算很大。

如果是千百万年植物的枝叶和根茎自然堆积而成的,它的面积应当是很大的。

因为在远古时期地球上到处都是森林和草原,因此,地下也应当到处有储存煤炭的痕迹;煤层也不一定很厚,因为植物的枝叶、根茎腐烂变成腐植质,又会被植物吸收,如此反复,最终被埋入地下时也不会那么集中,土层与煤层的界限也不会划分得那么清楚。

但是,无可否认的事实和依据,煤炭千真万确是植物的残骸经过一系统的演变形成的,这是颠簸不破的真理,只要仔细观察一下煤块,就可以看到有植物的叶和根茎的痕迹;如果把煤切成薄片放到显微镜下观察,就能发现非常清楚的植物组织和构造,而且有时在煤层里还保存着像树干一类的东西,有的煤层里还包裹着完整的昆虫化石。

在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

1、煤的形成和分类1、煤的形成我国的主要成煤时期为石炭纪、二叠纪、侏罗纪和第三纪。

煤是由古代植物的遗体变化而成的,需要经过漫长的极其复杂的生物化学、物理化学作用。

植物分为低等植物和高等植物。

由低等植物形成的煤称为腐泥煤,在我国俗称“石煤”(因其灰分即矿物质含量高,外观似黑色岩石而得名);由高等植物形成的煤称为腐植煤,因其含有大量的腐植酸而得名。

在自然界,腐植煤占绝大多数,目前开采的也主要是腐植煤。

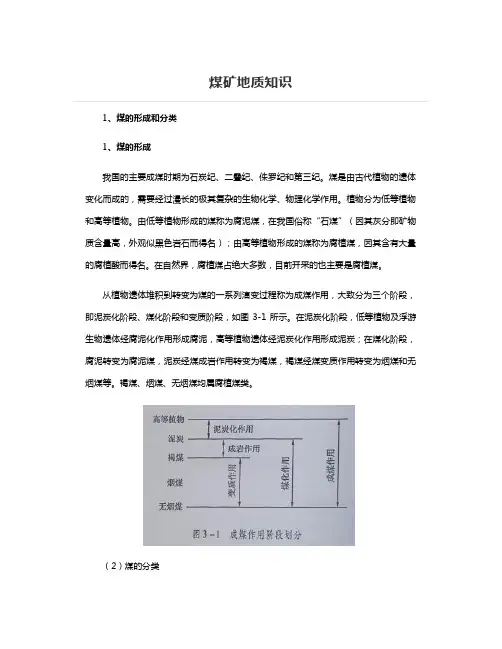

从植物遗体堆积到转变为煤的一系列演变过程称为成煤作用,大致分为三个阶段,即泥炭化阶段、煤化阶段和变质阶段,如图3-1所示。

在泥炭化阶段,低等植物及浮游生物遗体经腐泥化作用形成腐泥,高等植物遗体经泥炭化作用形成泥炭;在煤化阶段,腐泥转变为腐泥煤,泥炭经煤成岩作用转变为褐煤,褐煤经煤变质作用转变为烟煤和无烟煤等。

褐煤、烟煤、无烟煤均属腐植煤类。

(2)煤的分类衡量煤炭质量的指标主要是煤中的水分、灰分、挥发分、固定碳、胶质厚度、发热童及含岩率等。

我国煤炭主要分类方法根据不同标准有不同分法,以煤的挥发分、黏结性指数、胶质层厚度为依据,把煤分为14个大类29个小类。

1)无烟煤,是煤化程度最高的一类煤。

挥发分低,含碳量最高、光泽强、硬度高、密度大、燃点高、无黏结性、燃烧时无烟。

这类煤还按其挥发分产率及用途分为3个小类别:挥发分产率在3. 5%以下的无烟煤一号,作碳素材料等高碳材料较好;挥发分产率为3.5%〜6.5%的无烟煤二号,是生产合成煤气的主要原料;挥发分产率大于6.5%的无烟煤三号,可作为高炉喷嘴燃料。

这三类无烟煤都是较好的民用燃料。

2)贫煤,是烟煤中煤化程度较高、挥发分最低而接近无烟煤的一类煤,国外也称之为半无烟煤。

这种煤燃烧时火焰短,但热值较高,无黏结性,加热后不产生胶质体,不结焦,多作动力或民用燃烧使用。

3)贫瘦煤,在烟煤中煤化程度较高、挥发分较低的煤,受热后只产生少量胶质体,黏结性较差,其性质介于贫煤和瘦煤间,大部分作为动力或民用燃料,少量用于制造煤气燃料。

煤的形成煤的形成:煤是古代植物遗体的堆积层埋在地下后,经过长时期的地质作用而形成的。

据研究,几乎所有的植物遗体,只要具备了成煤的条件,都可以转化成煤。

不过,低等植物遗体所形成的煤,分布范围小,厚度薄,很少被人利用。

那些分布广、规模大、利用广泛的煤,都是高等植物的遗体(主要是古代的蕨类、松柏类以及一些被子植物的遗体)形成的。

在地球的历史上,最有利于成煤的地质年代主要是晚古生代的石炭纪、二叠纪,中生代的侏罗纪以及新生代的第三纪。

这是因为,在这几个时期内,地球上的气候非常温暖潮湿,地球表面到处长满了高大的绿色植物,尤其在湖沼、盆地等低洼地带和有水的环境里,封印木、鳞木等古代蕨类植物生长得特别茂盛。

当时,高大的树木倒下以后,就会被水淹没了,这就造成了倒木和氧隔绝的情况。

在缺氧的环境里,植物体不会很快地分解、腐烂。

随着倒木数量的不断增加,最终形成了植物遗体的堆积层。

这些古代植物遗体的堆积层在微生物的作用下,不断地被分解,又不断地化合,渐渐形成了泥炭层,这是煤的形成的第一步。

由于地壳的运动,泥炭层下沉了。

泥炭层被泥沙、岩石等沉积物覆盖起来。

这时,泥炭层一方面受到上面的泥沙、岩石等的沉重压力,另一方面,也是更重要的方面,泥炭层又受到地热的作用。

在这样的条件下,泥炭层开始进一步发生变化:先是脱水,被压紧,从而比重加大,而且石炭的含量逐渐增加,氧的含量逐渐减少,腐殖酸的含量逐渐降低。

完成这几个过程以后,泥炭就变成了褐煤。

褐煤如果继续不断地受到增高的温度和压力的作用,就会引起内部分子结构、物理性质和化学性质的进一步变化,褐煤就逐渐变成了烟煤或无烟煤了。

开滦、阳泉等煤田,是在古生代的石炭纪至二叠纪时期形成的,这个时期的成煤植物是古代的蕨类植物。

大同的武宁煤田,是在中生代的侏罗纪形成的,这个时期的成煤植物有古代的苏铁、松柏类、银杏类等裸子植物。

抚顺和云南的小龙潭煤田,是在新生代的第三纪形成的,这个时期的成煤植物是古代裸子植物中的松柏类和原始的被子植物。

第二章煤的生成煤是植物遗体经过生物化学作用,又经过物理化学作用而转变成的沉积有机矿产,是多种高分子化合物和矿物质组成的混合物,它是极其重要的能源和工业原料。

从植物死亡、堆积到转变为煤经过了一系列复杂的演变过程,这个过程称为成煤作用。

成煤作用大致可以分为两个阶段:第一阶段是植物在泥炭沼泽、湖泊或浅海中不断繁殖,其遗体在微生物的参与下不断分解、化合、聚积的过程。

这个过程起主导作用的是生物地球化学作用。

低等植物经过生物地球化学作用形成腐泥,高等植物形成泥炭,因此成煤第一阶段可称为腐泥化阶段或泥炭化阶段。

当已形成的泥炭或腐泥,由于地壳的下沉等原因而被上覆沉积物所掩埋时,成煤作用就转为第二阶段一一煤化作用阶段,即泥炭、腐泥在以温度和压力为主的作用下转变为煤的过程。

成煤第二阶段又包括成岩阶段和变质阶段。

在这一阶段中起主导作用的是物理化学作用。

在温度和压力的影响下,泥炭进一步转变为褐煤(成岩作用),再由褐煤变为烟煤和无烟煤(变质作用)。

煤与煤之间的性质千差万别,不仅不同煤田的煤质差别较大,即使是同一煤田中不同煤层的煤质,其差异也很大。

若同一煤田同一煤层,但在不同地点采的煤样,其煤质也有较大的差别。

甚至是在同一煤田同一煤层同一地点采样,而采样时,将煤层从上到下分成若干个分层采样,各分层的煤质也有差别。

引起煤质千差万别的原因与成煤物质、成煤环境和成煤作用密切相关。

第一节成煤物质一、成煤的原始物质19世纪以前,人们对于成煤的原始物质并没有正确的认识。

人们对煤成因的认识并不一致,曾提出过很多假说,归纳起来主要有三种:一是认为煤和地壳中的其他岩石一样,一有地球就存在;二是认为煤是由岩石转变而成;三是认为煤是由植物残骸形成的。

随着煤炭的大规模开采,人们在煤层中常常发现保存完好的古植物化石和由树干变成的煤,在煤层底板岩层中发现了大量的根化石、痕木化石等植物化石,证明它曾经是植物生长的土壤。

随着煤岩学的发展,人们利用显微镜在煤制成的薄片中观察到许多原始植物的细胞结构和其他残骸,如孢子、花粉、树脂、角质层、木栓体等;在实验室用树木进行的人工煤化试验,也可以得到外观和性质与煤类似的人造煤。

煤炭知识概述展开全文煤炭概述1.1认识煤炭1.1.1.煤的生成煤炭是古代的有机物(主要是植物)的遗体长期埋藏在地下,处于空气不足条件下,经历复杂的生物化学作用和地质作用,逐步形成的由碳、氢、氧、氮等元素组成的黑色固体可燃矿物。

煤炭的生成大体可分为两个阶段,第一阶段是泥煤炭化阶段,即由植物转变成泥炭阶段。

当植物枯死之后,堆积在充满水的沼泽中,开始是水存在的氧气不足,后来在水面下隔绝空气,并细菌的作用下,知道植物的各部分不断分解,相互作用,最后植物的遗体变成了褐色或黑褐色的淤泥物质,这就是泥炭。

这个过程叫做泥炭化过程。

这个阶段需要漫长的地质历史时期,需要进行千百万年。

第二阶段,由泥炭转变成褐煤,褐煤转变成烟煤,烟煤再转变成无烟煤阶段。

当泥炭层形成后。

有水经常冲刷大陆的低洼地方,带来了大量的上砂、石,在泥潭层逐渐形成岩层(称为顶板)。

被埋在顶板下的泥炭层在顶板下的泥潭层在顶板岩石层的压力作用下,发生了压紧、失水、胶体老化、硬结等一系列变化,同时它的化学组成也发生了缓慢的变化,逐步变成比重较大,较致密的黑褐色的褐煤。

当顶板逐渐加厚,顶板的静压力逐渐增高,煤层中温度也逐渐升高后,煤质便发生变化,逐渐由成岩作用变成了以温度影响为主的变质作用。

这样褐煤逐渐变成了烟煤、无烟煤。

如果有更高的温度,最终可能变成石墨。

成煤必须具备四个先决条件:(1)植物条件(2)气候条件(3)地理条件(4)地壳运动条件。

1.1.2.煤的化学组成煤中有机质是复杂的高分子有机化合物,主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成,而碳、氢、氧三者总和约占有机质的95%以上;煤中的无机质也含有少量的碳、氢、氧、硫等元素。

碳是煤中最重要的组分,其含量随煤化程度的加深而增高。

泥炭中碳含量为50%~60%,褐煤为60%~70%,烟煤为74%~92%,无烟煤为90%~98%。

煤中硫是最有害的化学成分。

煤燃烧时,其中硫生成SO2,腐蚀金属设备、污染环境。

煤中硫的含量可分为5级:高硫煤,大于4%;富硫煤,为2.5%~4%;中硫煤,为1.5%~2.5%;低硫煤,为1.0%~1.5%;特低硫煤,小于或等于1%。

中国在地质历史上的成煤期共有 14 个,其中有 4 个最主要的成 煤期,即广泛分布在华北一带的晚炭纪——早二叠纪,广泛分布在南 方各省的晚二叠纪,分布在华北北部、东北南部和西北地区的早中侏 罗纪以及分布在东北地区、内蒙东部的晚侏罗纪—早白 垩纪等四个时期。

它们所赋存的煤炭资源量分别占中国煤炭资源 总量的 26%、5%、60%和 7%,合计占总资源量的 98%。

上述四个最主要的成煤期中,晚二叠纪主要在中国南方形成 了有工业价值的煤炭资源,其他三个成煤期分别在中国华北、西北和 东北地区形成极为丰富的煤炭资源。

中国煤炭资源分布面广,除上 海市外,全国 30 个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。

在全国 2100 多个县中,1200 多个有预测储量,已有煤矿进 行开采的县就有 1100 多个, 60%左右。

占 从煤炭资源的分布区域看, 华北地区最多,占全国保有储量 的 49.25%,其次为西北地区,占 全国的 30. 39%, 依次为西南 地区, 8. 占 64%, 华东地区, 5. 占 7%, 中南地区,占 3.06%, 东北地区,占 2.97%。

按省、市、自治区 计算,山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏 6 省区最多,这 6 省的 保有储量约占全国的 81.6%。

储量丰富,分布面广,品种齐全。

据中国第二次煤田预测资料,埋深 在 1000m 以浅的煤炭总资源量为 2.6 万亿 t。

其中大别山-秦岭-昆仑 山一线以北地区资源量约 2.45 万亿 t,占全国总资源量的 94%;以南 的广大地区仅占 6%左右。

其中新疆、内蒙古、山西和陕西等四省区 占全国资源总量的 81.3%,东北三省占 1.6%,华东七省占 2.8%,江 南九省占 1.6%。

中国煤炭资源的种类较多,在现有探明储量中,烟煤占 75%、无 烟煤占 12%、褐煤占 13%。

其中,原料煤占 27%,动力煤占 73%。

动力煤储量主要分布在华北和西北,分别占全国的 46%和 38%,炼 焦煤主要集中在华北,无烟煤主要集中在山西和贵州两省。

煤是怎样形成的在地球的漫长历史中,有一种古老的能源,它深藏在地壳之下,静静地等待着被人类发现和利用。

这种能源就是煤炭,它在人类文明的发展中扮演了重要的角色。

那么,煤炭是如何形成的呢?这个问题涉及到地球的地质历史和生物演化,是一个充满神秘和科学探索的故事。

煤炭的形成是一个漫长的地质过程,它始于数百万年前的古生代。

在那个时代,地球上的气候温暖湿润,植被茂盛,尤其是沼泽地带,生长着大量的植物。

这些植物包括了蕨类植物、苔藓植物、藻类植物等,它们在沼泽中形成了茂密的植被层。

当这些植物死亡后,它们的遗体并没有完全分解,而是在沼泽的缺氧环境中逐渐积累起来。

随着时间的推移,植物遗体在沼泽中越积越多,形成了厚厚的一层有机物质。

这些有机物质在压力和温度的作用下,开始发生化学变化。

在这个阶段,有机物质中的水分逐渐被挤出,而有机物质中的碳含量逐渐增加。

这个过程被称为“泥炭化”,是煤炭形成过程中的第一步。

随着地壳的运动,沼泽地带可能会被沉积物覆盖,这些沉积物包括泥沙、粘土等。

这些沉积物的覆盖,使得有机物质与外界的空气隔绝,进一步促进了有机物质的化学变化。

在这个阶段,有机物质中的碳含量继续增加,同时,有机物质的体积也会因为压力的作用而减小。

这个过程被称为“压实作用”,是煤炭形成过程中的第二步。

在压实作用的过程中,有机物质逐渐转化为一种叫做“褐煤”的初级煤炭。

褐煤是一种质地较软、颜色较浅的煤炭,它的碳含量相对较低,通常在30%到60%之间。

褐煤的形成标志着煤炭形成过程的初步完成,但它还不是我们通常所说的煤炭。

随着地壳的进一步运动,褐煤可能会被埋藏得更深,受到更高的温度和压力。

在这种条件下,褐煤中的有机物质会继续发生化学变化,碳含量会进一步增加,同时,褐煤的质地也会变得更加坚硬。

这个过程被称为“变质作用”,是煤炭形成过程中的第三步。

在变质作用的过程中,褐煤会逐渐转化为“烟煤”或“无烟煤”。

烟煤是一种质地较硬、颜色较深的煤炭,它的碳含量通常在70%到90%之间,燃烧时会产生较多的烟雾。

煤的形成年代在整个地质年代中,全球范围内有三个大的成煤期:(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。

(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。

主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。

煤是古代植物遗体堆积在湖泊、海湾、浅海等地方,经过复杂的生物化学和物理化学作用转化而成的一种具有可燃性能的沉积岩。

煤的化学成分主要为碳、氢、氧、氮、硫等元素。

在显微镜下可以发现煤中有植物细胞组成的孢子、花粉等,在煤层中还可以发现植物化石,所有这些都可以证明煤是由植物遗体堆积而成。

科学家们在地质考察研究中发现,在地球上曾经有过气候潮湿、植物茂盛的时代,如石炭纪、二迭纪(距今约3亿年)、侏罗纪(距今约1.3亿~1.8亿年)等。

当时大量繁生的植物在封闭的湖泊、沼泽或海湾等地堆积下来,并迅速被泥砂覆盖,经过亿万年以后,植物变成了煤,泥砂变成了砂岩或页岩。

由于有节奏的地壳运动和反复堆积,在同一地区往往具有很多煤层,每层煤都被岩石分开。

由植物变为煤的过程可以分为三个阶段:(1)菌解阶段,即泥炭化阶段。

当植物堆积在水下被泥砂覆盖起来的时候,便逐渐与氧气隔绝,由嫌气细菌参与作用,促使有机质分解而生成泥炭。

通过这种作用,植物遗体中氢、氧成分逐渐减少,而碳的成分逐渐增加。

泥炭质地疏松、褐色、无光泽、比重小,可看出有机质的残体,用火柴烧可以引燃,烟浓灰多。

(2)煤化作用阶段,即褐煤阶段。

当泥炭被沉积物覆盖形成顶板后,便成了完全封闭的环境,细菌作用逐渐停止,泥炭开始压缩、脱水而胶结,碳的含量进一步增加,过渡成为褐煤,这称为煤化作用。

褐煤颜色为褐色或近于黑色,光泽暗淡,基本上不见有机物残体,质地较泥炭致密,用火柴可以引燃,有烟。

(3)变质阶段,即烟煤及无烟煤阶段。

褐煤是在低温和低压下形成的。

如果褐煤埋藏在地下较深位置时,就会受到高温高压的作用,使褐煤的化学成分发生变化,主要是水分和挥发成分减少,含碳量相对增加;在物理性质上也发生改变,主要是密度、比重、光泽和硬度增加,而成为烟煤。

成煤的原始物质及条件一、引言成煤是指地球上一种天然的化石燃料,由古代植物的遗体在地壳深处经过地质作用形成的。

本文将介绍成煤的原始物质及形成条件。

二、原始物质成煤的原始物质主要是古代植物的遗体。

这些植物遗体可以是树木、蕨类植物、苔藓植物等。

在地球上形成煤矿的主要是石炭纪时期的植物遗体。

这些植物在生长期间通过光合作用将大量的阳光能转化为化学能,形成有机物质。

当这些植物死亡后,它们的遗体经由一系列的地质作用逐渐埋藏在地壳深处。

三、形成条件1. 高温高压:成煤需要经历高温高压的地质作用。

当植物遗体被埋藏在地壳深处时,由于地壳的运动和地球内部的热能,植物遗体会受到高温高压的作用。

这种作用使得植物遗体中的有机物质发生化学反应,逐渐转化为煤炭。

2. 缺氧环境:成煤的过程需要处于缺氧的环境中。

在地壳深处,由于地下水的渗透和地壳的变动,植物遗体被埋藏在缺氧的环境中。

这种缺氧的环境使得植物遗体中的有机物质不易分解,有利于煤炭的形成。

3. 适度湿度:湿度也是成煤的重要条件之一。

植物遗体在埋藏的过程中,受到地下水的湿润。

适度的湿度可以促进有机物质的转化和堆积,有利于煤炭的形成。

4. 长时间的埋藏:成煤需要经历长时间的埋藏过程。

通常需要数百万年的时间才能形成煤炭。

在这个过程中,植物遗体逐渐发生化学变化,有机物质不断转化,形成煤炭的主要组成成分。

四、煤的种类及特点根据成煤过程中的不同条件和地质作用,煤可以分为褐煤、烟煤和无烟煤等不同种类。

褐煤是成煤过程中温度和压力较低的产物,含有较多的水分和杂质,热值较低。

烟煤是最常见的煤种,成煤过程中温度和压力适中,热值较高,适合作为工业燃料。

无烟煤是成煤过程中温度和压力较高的产物,含硫量较低,热值较高,适合作为高级燃料。

五、成煤的意义成煤是地球上一种重要的化石燃料资源。

煤炭燃烧可以释放大量的热能,广泛应用于工业生产和生活用能。

此外,煤炭还可以用于化工、冶金、建材等多个领域。

煤炭资源的开发和利用对于国家的能源安全和经济发展具有重要意义。

1.简述煤的形成过程?煤是由古代植物演变而来的,成煤的作用大致可分为2个阶段:第一阶段:泥炭化阶段。

在地表常温常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用的过程称为泥炭化作用阶段。

这一阶段以生物化学降解为主。

第二阶段:煤化阶段。

泥炭或腐泥被埋藏后,由沉积盆地基底沉降至地下深部,经成岩化作用转变成褐煤,以至无烟煤的过程称为煤化作用。

这一阶段以物理化学变化为主。

2.煤的物理和化学性质主要包括几种?常用的煤质指标和工业分类指标各有哪些?植物条件,气候条件,地理条件,地壳运动条件。

煤质指标有水分(M),灰分(A),挥发分(V),发热量(Q),胶质层厚度(Y),固定碳(FC)工业分类指标主要以结焦性能,挥发分含量(v,%)和胶质层厚度来划分(Y,mm)3.反应煤层赋存状态的指标主要有几种,煤层按厚度和倾角如何分类?倾斜分类:煤层露天开采地下开采近水平煤层<5<8缓斜煤层5~108~25中斜煤层10~4525~45急斜煤层>45 >45厚度分类:煤层露天开采地下开采薄煤层<3.5m <1.3m中厚煤层 3.5~10m 1.3~3.5m厚煤层>10m >3.5m4.反应煤岩层产状要素是什么?走向,倾向,倾角5.断层的要素有哪几部分?什么叫正断层,逆断层,平推断层?断层线是指岩层断裂发生位移的破裂面位于断层面上方的岩块叫做上盘,反之叫做下盘。

当断层面直立时,则无上下盘之分,可用方位命名。

上下盘发生相对位移的,相对往上位移的叫做上升盘,反之叫做下降盘。

断距是指断层两盘沿断层面相对移动的距离。

断层两盘对应层中某一对应点之间的铅直高度差称为落差。

正断层:指断层的上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层。

逆断层:指断层的上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。

平推断层:指由于岩体受到扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。

6.煤田地质勘查的任务是什么?煤田地质划分那几阶段?煤田地质勘查有哪几种方法?煤田地质勘查是运用科学和技术方法来分析研究探测煤层,查明地层地质构造,煤层以及开采条件等因素,正确评价矿床的经济意义,划分出各种不同类型的资源的数量和储量。

煤的形成、成煤时期

一、煤的形成

在各大陆、大洋岛屿都有煤分布,但煤在全球的分布很不均衡,各个国家煤的储量也很不相同。

中国、美国、俄罗斯、德国是煤炭储量丰富的国家,也是世界上主要产煤国,其中中国是世界上煤产量最高的国家。

中国的煤炭资源在世界居于前列,仅次于美国和俄罗斯。

在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。

泥炭化作用是指高等植物遗体在沼泽中堆积经生物化学变化转变成泥炭的过程。

腐泥化作用是指低等生物遗体在沼泽中经生物化学变化转变成腐泥的

过程。

腐泥是一种富含水和沥青质的淤泥状物质。

冰川过程可能有助于成煤植物遗体汇集和保存。

二、煤的形成年代

1、全球范围内有三个大的成煤期:

(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。

(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。

主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。

2、中国大陆四个大的成煤期

(1) 古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(2) 古生代的二叠纪晚期,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤。

(3) 中生代的侏罗纪早中期,成煤植物主要是孢子植物。

主要煤种为烟煤和无烟煤

(4) 中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。

主要煤种为褐煤和烟煤。