第一章泰山封禅文化1

- 格式:doc

- 大小:59.50 KB

- 文档页数:12

泰山封禅文化在世界各古老民族的神话思维中,巨山大川通常都蒙着一层神秘的面纱,笼罩着一圈神圣的光环。

譬如奥林匹亚山,是古希腊的众神居住之地;“五岳”、“四渎(du二)”,则是古代中国历朝各代都要祭祀的神灵。

尤其是泰山,更是备受历代帝王们的青睐,成为中国唯一一座被帝王封禅的大山名岳,而滥(lan四)觞(shang一)于秦、形成于汉的“泰山封禅”,最终被奉为封建王朝的最高国家祭祀大典,演变成为了一种独特的古代文化现象,从中可以挖掘出许多意味深长的民族思想文化心理内涵。

通过梳理泰山封禅历史,既可以帮助我们对泰山封禅的逐渐演变过程有一个全面的历史认识,又可以理解到这繁琐、迷信的形式和仪式背后,还隐藏着一代又一代的古代先民对中华民族共同祖先创造灿烂文明和辉煌业绩的认可和礼敬。

一句话,泰山封禅就是对大自然能够为人类提供生存、栖息、繁衍之地的无限感激与回报,以及对祖先开拓、创业、发展的无限敬仰与缅怀。

那么今天我们就来探讨一下泰山的封禅文化什么是“封”和“禅”呢?历来说法不一。

封禅是一种祭祀性的礼仪活动,“封”是在接近天庭的泰山极顶上堆土筑一个圆坛,增泰山之高,在坛上祭祀天神,报答上苍的功绩,以表功于天;所谓”禅”,是在泰山脚下找一座小山,扫出一片净土来祭地,堆积泥土增加地的广厚,以酬谢大地之神对万物苍生的恩赐。

圆台方坛表示天圆地方。

古人认为“天以高为尊,地以厚为德”、“天高不可及于泰山”,祈愿“天地交泰”,于是凡所谓“受命于天”的帝王,为答谢天帝的“受命”之恩,便来到最能接近天神的泰山之巅上,堆土砌台垒坛,表示功归于天;然后,再到泰山之前的小山丘设坛祭地,表示厚上加厚,福广恩厚以报地。

这就是历代帝王狂热追求的泰山封禅大典。

一代帝王登封泰山,被视为国家鼎盛、天下太平的象征,皇帝本人也俨然成为“奉天承运”的“真龙天子”而得以青史留名。

至于诸侯群臣,更是把躬逢登礼、跟随去泰山封禅看作是难得的机遇和最高荣誉,汉武帝元封元年(公元前110年)封泰山时,太史令司马谈被留到周南(今河南洛阳),不得从行,竟因此忧愤而死。

作文泰山文化《泰山文化》篇一泰山,那可是咱大中华的文化宝藏啊,老厉害了!我就一直对这泰山文化充满了好奇,感觉它就像一个神秘的大礼包,里面装着满满的惊喜。

我第一次对泰山文化有深刻印象,是在电视上看到关于泰山封禅的节目。

封禅,这词儿听起来就特别高大上,就像古代皇帝跟老天爷汇报工作似的。

我就寻思,这得多有面儿啊,能跑到泰山顶上跟老天说:“嘿,老天,你看我这皇帝当得咋样?”也许当时的皇帝们都觉得泰山是离天最近的地方吧,就像一个巨大的通往天界的电梯口。

这在现在看来,可能有点迷信,但在古代,那可是无比神圣的事儿。

我后来有机会去泰山玩,那一路上可真是热闹非凡。

山脚下就有好多卖小玩意儿的,什么泰山石敢当的小雕像啦,印着泰山字样的折扇啦。

我当时就想,这就是泰山文化的小尾巴吧,被人们抓住了,变成了能赚钱的小宝贝。

沿着山路往上走,那石头台阶就像一个个忠诚的士兵,整整齐齐地排列着,迎接着每一个攀登的人。

每一块石头都像是在诉说着历史,我用手摸着那些石头,就好像在触摸着古老的泰山文化。

走到中天门的时候,我都有点累得像条狗了。

但是周围那些游客的热情却丝毫不减,大家都在谈论着泰山的传说。

我听到一个大叔说:“这泰山啊,可是神山,上面住着各路神仙呢。

”我心里就想,这神仙要是真住在这儿,那他们的生活环境可真是够艰苦的,天天在这云雾缭绕的地方,会不会受潮啊?这想法有点傻,不过这就是我当时的真实想法。

再往上走,就到了十八盘。

那十八盘可真是陡峭得吓人,感觉就像一把巨大的梯子直直地插向天空。

我当时就犹豫了,这我能爬得上去吗?可是看着周围的人都在努力地往上爬,我就咬咬牙,心想:“别人行,我也行,我可不能输给这泰山啊。

”这时候,我就觉得泰山文化里有一种激励人的力量,它让人们不断挑战自己,就像古代那些来封禅的皇帝,他们也是在挑战自己的极限,想要得到上天的认可。

终于爬到了山顶,那种感觉就像征服了全世界一样。

站在泰山顶上,看着脚下的云海,我就想,这泰山文化大概就是这样一种让人敬畏又让人想要靠近的东西吧。

泰山封禅史封禅和朝拜泰山,载入史册的是从秦始皇开始,秦二世、汉武帝、隋文帝、唐高宗、唐玄宗、宋真宗、清圣祖、清高宗等帝王,都曾到泰山登封告祭、刻石记功。

其中汉武帝七次东巡登封泰山。

而中国历史上最后一次封禅泰山的皇帝是宋真宗。

元明以后改为祭祀。

清乾隆十一次朝拜泰山,六次登上岱顶。

自帝王登封泰山以来,历朝正史均有记载。

限于时间,我们课上会对第一次和最后一次封禅的皇帝以及封禅最多的帝王介绍详细一些。

首先我们来了解一下秦始皇封禅秦始皇赢政于公元前246年立为秦王,后来由于采纳了李斯等“灭六国、成一统”之计,统一了六国,公元前221年创立了中国历史上第一个统一的封建中央集权国家。

接着便采取了一系列重大改革,取消分封,推行郡县制,统一法律、度量衡、货币和文字,修建驰道等。

一方面他自以为统一大业告成,必须夸耀于天下;另一方面又感到东方六国的反抗势力并没平息,认为“东南有天子气”,决心“东游以压之”。

于是在即帝位的第三年,公元前219年率群臣自咸阳出发,跋涉几千里东巡郡县,秦始皇一行先到峄(yi四)山,在山上立石铭记秦之功业。

向齐鲁人士明确展示秦朝的千古功勋,表示自己在功业上已具备封禅资格之后,秦始皇来到泰山脚下,召集齐鲁儒生博士70多人,商议封禅大典的具体仪式。

后登封泰山依照“五德终始”理论举办了中国历史上的第一次泰山封禅大典。

那么秦始皇为何会成为中国第一个封禅泰山的帝王?(泰山封禅说为何被秦始皇所接受并如何付诸实践的?)这要先从秦国历史谈起。

秦国的祖先不同于其他诸侯国,而是直到秦襄公七年即公元前771年,始因护送周平王东迁有功而被封侯。

至秦穆公"益国十二,开地千里,遂霸西戎"。

但直到孝公时代"秦僻(pi)在雍(yong)州,不与中国诸侯会盟,夷翟遇之"。

于是下决心变法图强。

武王曾说"寡人欲容车通三川,窥周室,死不恨矣"。

这种被东方诸侯国卑视的遭遇深深埋藏于历代秦国统治者的心里,成为他们励精图治、蚕食诸侯、最终兼并天下的动力,也成为拥有天下后发泄私愤、炫耀功绩的必然选择。

唐代的泰山封禅——唐高宗唐玄宗泰山封禅参与人员研究文章摘要:关键字:(一).泰山封禅1.关于历代封禅大典封禅是指中国古代帝王在盛世举行的盛大而隆重的天地祭奠活动。

相传远古有七十二君在泰山封禅,其目的在于“告太平于天,报群神之功”。

《史记》封禅书》张守节《正义》曰:“此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰封。

此泰山下小山上除地,报地之功,故曰禅。

言禅者,神之也。

《白虎通》云:-或曰封者,金泥银绳,或曰石泥金绳,封之印玺也。

.《五经通义》云:-易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父, 天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。

.”[1](P13)这无疑带有远古社会自然崇拜的遗风余韵。

后经过齐鲁方士、儒生的加工改造和秦皇、汉武的实践,遂成为法定不可动摇的帝王受命的最高仪式,而后易姓而王者莫不以登封泰山为至荣。

据《旧唐书.礼仪志》称:“高宗即位,公卿数请封禅,则天既立为皇后,又密赞之。

”[2](P884)又据《唐会要》封禅》记载:“时天后自封岱之后,劝上封中岳,每下诏草仪注,即岁饥边事警急而止。

”[3](P162)司马迁在《史记》封禅书》中说:“自古受命帝王,曷尝不封禅?盖有无其应而用事者矣,未有睹符瑞见而不臻乎泰山者也。

虽受命而功不至,至梁父矣而德不洽,洽矣而日有不暇给,是以即事用希。

”[1]这段文字明白地告诉人们并不是每个帝王都能举行封禅大典,原因就在于举行封禅必须满足四个条件,这就是受命于天、符瑞祥应、功成德洽、日月有暇。

因此,封禅就成为历代帝王都想为却只有少数帝王能为的盛典。

“前车之辙,后车之鉴”。

前人既然已经有此定式,且为后世封禅A封禅是古代帝王向其作为权力授予者之神圣上天的“答厚德,告成功”,“报玄天之眷命,为苍生而祈福”的事情。

它作为有成就的帝王向上天复命和为百姓祈福的严肃礼仪,处在由古代圣贤和儒学家们所一再阐发的政治天命观的整个思想系统中。

这种政治天命观认为,“天生民有欲,无主乃乱”(《尚书·仲尴之浩》)。

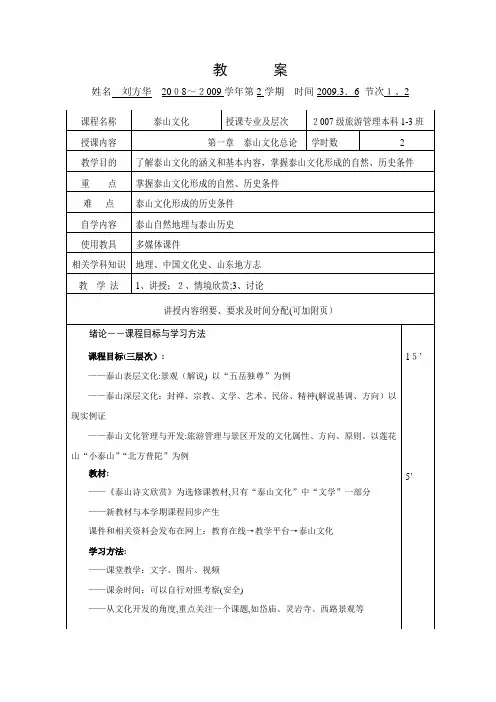

泰山文化专题序言文化及泰山文化泰山:天下第一山;五岳独尊;世界自然遗产和世界文化遗产;世界地质公园;全国重点风景名胜区。

毛泽东关于泰山的讲话录像:说说泰山高而可登,雄而可亲;松石为骨,清泉为心;呼吸宇宙,吐纳风云;海天之怀,华夏之魂-北大美学教授杨辛v 联合国教科文组织国家保护委员会副主席卢卡斯:v “泰山把自然与文化独特地结合在一起,并在人与自然的概念上开阔了眼界,这是中国对世界人类的巨大贡献”。

v 总学时:36v 序言v 第一章泰山封禅文化v 第二章泰山宗教文化v 第三章孔子、儒学与泰山v 第四章泰山石刻文化v 第五章泰山建筑文化第六章泰山民俗文化序言:泰安与泰山泰安概况v 泰安市地属鲁中山区的一部分,整个地势自东北向西南倾斜。

其境内有山地、丘陵、平原、洼地、湖泊等地貌类型。

泰安市属于暖温带大陆性半湿润季风气候区,寒暑适宜,光温同步,雨热同季。

v 夏、商、周、秦时,分属外地。

v 第一次建制:公元前200年(汉高祖七年)设泰山郡,治所在博县(今泰安市郊旧县村)。

属兖州。

v 唐时以东岳庙(今岱庙)为中心形成了岱岳镇v 宋太祖时下诏县城迁至岱岳镇,为境内有县治之始v 金初设泰安军;泰安之名正式启用。

v 金(1182年),泰安升军为州。

清雍正十三年(1735年)升州为府,设附郭泰安县。

1912年(民国初期),裁府留泰安县v 新中国建立后,泰城为泰安专署及泰安县驻地。

1958年6月,泰安城关镇及周围村庄划出建立泰安市。

同年11月29日,泰山市与泰安县合并建立泰安市。

1963年4月撤市复县。

1982年3月泰安县再次改为泰安市。

1985年5月泰安地区撤销,成立地级泰安市v 面积7762平方公里,人口548万人,辖泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县6个县市区。

v 泰安土地肥沃,资源丰富,是山东省重要的能源、原材料和农副产品基地。

地方特产有肥城佛桃、泰山板栗、泰山核桃、宁阳大枣、金帅苹果、埠东山楂、泰山灵芝、泰山人参、泰山何首乌等名贵果品、药材。

泰山封禅文化与人地关系浅析“古之封禅,鄗上之黍,北里之禾,所以为盛;江淮之间,一茅三脊,所以为藉也;东海致比目之鱼,西海致比翼之鸟,然后物有不召而自至者十有五焉。

”——《管子封禅》封禅,是指中国古代帝王在太平盛世或天降祥瑞之时的祭祀天地的大型典礼。

其中,封为“祭天”(多指天子登上泰山筑坛祭天),禅为“祭地”(多指在泰山下的小丘除地祭地)。

远古自夏商周三代,已有封禅的传说。

这种仪式起源于春秋战国时期,古人认为群山中泰山最高,为“天下第一山”,因此人间的帝王应到最高的泰山去祭过天帝,才算受命于天。

另有一说是古人认为东方为贵,而泰山又是东方第一高山,雄踞东方,有“登泰山而小天下”之感,故历代帝王视泰山为天下霸气之所在,应为帝王临受天命,报天之功的场所。

所以说,古代帝王封禅泰山,其实多是为了证明其统治地位的“合法性”,标榜自己“真命天子”的身份,以加强对天下的威慑与统治。

如《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。

”早期的封禅文化,从以上这一方面阐释了当时人类对于自然的一种见解与利用,泰山因其独特的地势被帝王同政治捆绑起来,成为了他们统治国家的政治利器。

直至宋真宗时期的最后一次封禅,欲借天意来威慑外敌,故宋朝廷导演了一幕“天书由天而降”的闹剧,自此之后,帝王泰山封禅的历史也就嘎然而止,但是封禅文化却在泰山存留至今。

当然,历代帝王决定封禅泰山,除了其特殊的地理环境,还因为自古繁多的神话传说,上古便有盘古开天,卒而头为东岳,后又有三皇五帝封禅泰山之说(《管子封禅》有云:“……昔无怀氏封泰山,禅云云;虙羲封泰山,禅云云;神农封泰山,禅云云……”),此外更有东岳大帝、碧霞元君等诸多神仙传说源于泰山,帝王封禅泰山也是认为这是与神“交流”最为方便之所。

将名山大川与诸神之地联系起来并不是中华文明独创,如西方著名的奥林匹亚山与古希腊众神。

单论“封禅”行为,其实最早可以追溯到新石器时代先民筑坛祭祀的习俗,泰山封禅当然就是这一文化现象的传承与升华的极致版。

泰山宗教文化第一篇:泰山宗教文化泰山宗教文化泰山传说1*泰山传说2*泰山传说3*泰山神*泰山宗教在泰山浩瀚的历史文化中,如略加留意,你就会发同,它的宗教文化是那样的绚丽多姿。

泰山以其高耸雄伟的自然特征和悠久灿烂的历史文化构筑起泰山宗教信仰的基础。

从史前的巡狩柴望,到封建帝国的封禅告祭;从朦胧的信仰,到各种宗教的形成与融合,无不是中华民族诸多文化特征的体现。

远古时代的泰山崇拜为泰山宗教提供了丰厚的土壤,有着浓郁的民族传统文化特色的泰山封禅作为中国历史上独有的一种山岳崇拜现象,对泰山宗教的发生发展产生了深刻而久远的影响。

泰山宗教的内容琳琅满目:中华传统文化中起主要作用的儒、释、道三教,都在起源阶段就与泰山结下了不解之缘,泰山经历了三教的兴起、繁盛、衰落的全过程。

颇具地方色彩的民间宗教也在泰山广泛传播,经久不息。

凡此种种,构成了多姿多彩的泰山宗教文化。

可以说,泰山宗教文化在泰山文化中有着特殊的位置。

在中国的名山中,几乎没有某一家宗教是单独存在的。

三教相融合,在中国宗教史上是一个普遍的现象。

泰山宗教的基本信仰是“敬天法古”、“君权神授”。

泰山崇拜作为泰山宗教的起源比儒、道、释的出现要早得多,神权与政治合一,最高统治集团成为它的组织系统,使之具有了国家宗教的性质。

漫漫几千年,王朝易姓,朝纲更迭,随着时代起伏变幻,泰山宗教以其超强的生命力存在着,始终没有中断它的发展。

传统的宗法性宗教,是泰山宗教的本质之所在。

君权神授、行政布教、以德配天,祭天行孝,成为一种不可改变的礼制模式。

原始的自然崇拜,历代帝王的封禅告祭,泰山宗教以其独有的历史文化形态,在中华宗教史上写下了重要的一页。

晨钟暮鼓知沧桑,让我们对泰山宗教文化来一次巡礼道教道教渊源于古代巫术,是中原汉族人民固有的土生土长的宗教。

因泰山的扬名与原始道教理论“五行学说”和“五德终始论”一脉相承,故道教在泰山发祥较早。

战国时,方士黄伯阳就修隐于岱阴鹿町山岩洞,后人称“黄伯阳洞”。

秦始皇泰山封禅书内容1. 引言说到秦始皇,大家脑海里总会浮现出那种气势磅礴的画面,不是吗?这位大王可真是个传奇人物,统一了六国,建立了集权。

要说他的封禅,尤其是在泰山上,可真是一个有趣的故事。

你知道吗?那时候,泰山在古代可不是随便什么山,它可是被认为是五岳之首,地位非常高。

秦始皇那次封禅,可谓是“牛气冲天”,既是为了给自己攒人气,也是为了展示他的权威。

2. 封禅的意义2.1 祭天祈福封禅这事儿,简单说就是在山上祭天,向老天爷祈福。

秦始皇心里想着:“我这么大个皇帝,得给自己和百姓求个好兆头啊!”所以,他选了泰山,想在这儿祈求安康与富庶。

想象一下,站在泰山之巅,风呼呼地吹,头顶上是蓝蓝的天空,这种气氛,简直让人心潮澎湃!他把牛羊、米酒一顿摆,求个平安,这种仪式感,谁见了都得心里咯噔一下,哇,这皇帝真是大气啊!2.2 统一与权威而且,封禅也代表着秦始皇的统治理念。

他不仅是皇帝,更是老百姓心中的“天子”。

通过这种方式,他想告诉大家:“看,我不是随便当皇帝的,我是有背景、有实力的!”就像现代社会,大家都喜欢拿出一些东西来炫耀,秦始皇也不例外。

他让人们知道,这个“天”可是他自己的,咱们老百姓得听话呀。

3. 泰山的封禅仪式3.1 盛大场面在封禅仪式上,真是热闹得不行!想象一下,成百上千的人聚集在泰山上,个个打扮得漂漂亮亮,手里拿着旗帜,鼓乐齐鸣,场面壮观得让人瞠目结舌。

这种感觉就像是大型音乐节,大家都兴奋得不得了,气氛超级好!秦始皇一身龙袍,气宇轩昂地站在台上,那种威风八面的样子,简直像是一位超级明星,众人都盯着他,心中默默欢呼。

3.2 记录历史这次封禅,不仅仅是个仪式,还是一场历史的盛会。

秦始皇特别重视记录,于是安排人把这一切都写下来。

这些文字后来被称为《封禅书》,简直是“千古流传”,让后人一读就能感受到那种宏伟和气势。

就好比你参加了一场很特别的活动,回来后把照片和经历记录下来,回头翻看的时候,总能想起当时的感受,那种喜悦和震撼,真是无与伦比!4. 封禅的影响4.1 后世影响这次封禅不仅影响了当时的人们,后来历朝历代的皇帝们也开始模仿。

《泰山-帝王封禅的文化圣地》阅读答案《泰山-帝王封禅的文化圣地》阅读答案阅读下面的文字,完成l~3题。

封禅①,是宣示天地认可帝王执政合法性的仪式。

《风俗通义·山泽五岳》写道:“王者受命易姓,改制应天,功成封禅,以告天地。

”秦汉时期关于“封禅”的理论,都是以泰山作为确定的“封禅”地点。

泰山,可以看作是以“封禅”作为主体礼仪的思想体系的地理支点。

封禅被看作庄严至上的政治仪式。

泰山的神性,在汉代人的意识中也有深刻的文化印痕。

据说这也与王者“封禅”有关。

《淮南子·说林》有“太山不上小人”的说法,高诱解释说,太山是“王者所封禅处”,所以“不令凶乱小人得上其上也”。

《史记·封禅书》记载,齐桓公时曾经提出封禅泰山的动议,管仲则予以劝阻。

他说,传说“古者封泰山禅梁父②者七十二家”,而留下比较明确历史记录的只有十二家,都是“受命然后得封禅”。

不过,所谓七十二家先古圣王封禅泰山的传说,其实并没有太多的根据。

《文献通考》卷八四《封禅》条,以秦始皇封禅起首,又有关于先秦封禅传说的辨析,以为“古封禅七十二家”的说法,应当本出于齐鲁陋儒之说,《诗》《书》所不载,“非事实也”。

其实,司马迁是第一位在史书中正式记录“封禅”这一特殊历史文化现象的学者。

“古封禅七十二家”“非事实也”的说法,大致是可信的。

不过,这应当是以秦始皇和汉武帝封禅仪式为标准而言。

此前古代君王曾经以较原始较朴陋的形式“封禅”,也是可能的。

关于秦始皇封禅和汉武帝封禅的记述,可以说是司马迁《史记·封禅书》最富有文化深意的内容。

关于秦始皇封禅,司马迁写道,秦始皇东巡郡县,征从齐鲁之儒生博士七十人,来到泰山下。

诸儒生讨论封禅的多种细节,秦始皇以为“各乖异,难施用”,不予采纳。

于是开辟车道,从南面登上泰山顶峰,立石颂秦始皇帝德,宣告完成了“封”的典礼。

又从北面下山,禅于梁父。

据说其礼仪多采用雍地秦祭祀上帝的传统方式。

秦始皇封禅泰山,仍然沿用秦地的传统礼仪。

泰山封禅的起因封禅是一种祭祀仪式,是中国古代帝王在五岳中的中岳嵩山和东岳泰山上举行的祭祀天地神祇的一种宗教式的活动,其中以在泰山举行封禅仪式的次数最多,影响最大。

唐代张守节在给《史记》作的解释中,给“封禅”一词作了极简要的概括,他说:此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰“ 封”。

此泰山下小山上除地,报地之功,故曰“禅”。

言“禅”者,神天也。

《白虎通》云:“或曰封者,金泥银绳,或曰石泥金绳,封之印玺也。

”《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,何?天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。

”张守节的解释,说明了两个问题:一是封禅的方式,在泰山上祭天和在泰山下小山上祭地;二是封禅的目的是“报天之功” 、“报地之功”。

他引用《五经通义》“天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功”是他的封禅目的论的证据。

从社会历史的角度看问题,强调封禅目的的二重性是合理的。

因为历代帝王,特别是有成就的帝王,他们政治目的性是十分强烈的,他们的行为带着鲜明的政治色彩。

所以,张守节和《五经通义》的作者在阐释封禅目的时,既注意了崇拜与迷信的一面,也重视了帝王行为的社会政治功利性的一面。

至于《白虎通》所说的“金泥银绳”和“石泥金绳”、“封之印玺”,也可能是封禅仪式中一个局部性的仪式,相传秦始皇、汉武帝都搞过“玉检金泥”之类的祭品。

后来,唐高宗、唐玄宗也有玉牒文,大概是将文字刻在玉石片上,装在石匣中埋在地下。

将这类祭祀活动中个别用品称为“封禅”之“封”,大约只能可备一说。

因为,这种解释和“禅” 无法关联。

就整体而言,张守节的解释大体符合历代封禅的实际。

泰山封禅是一种规模盛大的祭祀典礼,其隆重的程度超过了历代历朝帝王登基的仪式。

质言之,任何一位皇帝都有登基即位的仪式,但并不是每位皇帝都可以在泰山举行封禅典礼。

按照司马迁的说法,自古帝王即位,都想上泰山封禅,但是,想封禅是一回事,能否封禅又是一回事,因为封禅还需要具备一定的条件:每世之隆,则封禅答焉,及衰而息(《史记·封禅书》)。

一章泰山封禅文化一、帝王封禅的由来1、封禅的含义。

所谓“封”,是在泰山极顶聚土为坛以祭天,积土为坛意味着增泰山之高,表示对浩荡天恩的感激。

所谓”禅”,是在泰山脚下找一座小山,扫出一片净土来祭地,堆积泥土增加地的广厚,以酬谢大地之神对万物苍生的恩赐2、封禅来源于人类的原始崇拜原始崇拜(包括自然崇拜、祖宗崇拜、生殖崇拜)是人类最早的准宗教形式之一。

崇拜的对象是日、月、星、辰、山河、土地等与人类生产、生活联系密切的自然物。

在山区,大山往往成为崇拜的对象,即大山崇拜。

“崇”字就是由“山、宗”组成的。

在自然崇拜的中后期产生出自然神灵的观念,大山崇拜发展为山神崇拜。

但泰山崇拜主要是和太阳崇拜、东方崇拜结合在一起。

太阳为世上万物带来光明、温暖和生命,人类自古就有太阳崇拜。

太阳升起于东方,所以东方就是万物发育、阴阳交替之所,于是又产生了东方崇拜。

在地理位置上,泰山位于神州大地的东方,因此就成为历代帝王与天对话的最佳场所。

3、封禅制度的前身-“柴望”“柴望”是最古老的祭天仪式,是原始崇拜与原始统治结合的产物。

当原始社会进化到氏族部落并向国家的雏形发展时,部族首领往往要通过大山崇拜等原始崇拜来体现自己的统治区域。

这种统治手段,有史记载的形式为“巡狩“我国《尚书》记载:在父系社会后期,舜在代替尧担任部落联盟首领时,要祭祀上帝和六宗。

六宗为天宗日、月、星和地宗岱、河、海。

据记载,作为部落联盟首领,舜必须五年巡狩天下四方,即四岳。

春天巡狩东岳岱宗,夏天南岳,秋天西岳,冬天北岳。

目前能确认的东岳是泰山,其他三岳不详。

巡狩是一种带有视察性质的政治典礼,巡狩要到四岳,主要与原始自然崇拜中的大山崇拜有关。

巡狩到泰山,舜在极顶亲手燃起柴火,“燔柴以祀天”,意味和上天沟通,代天理民,为天行远,替天行道,愿天保佑。

此谓“柴于上帝”。

同时,舜依次四面遥望。

同时,四方部族也各自登上境内高山向泰山遥祭。

此谓“望秩山川”。

整个仪式合起来就叫“柴望”显然,巡狩和柴望的结合,是部落联盟时期的统治手段。

泰山独有的古老礼仪—封禅大典封禅大典是泰山独有的古老礼仪,构成了泰山崇拜与信仰的重要内容。

由于这为种礼仪的执行者是历代帝王,所以格外引人注目,其影响更为深远,形成了从传说中的古史到宋代皇帝,贯穿于原始社会和封建社会延绵相续的礼仪传统。

封禅是古已有之的礼仪。

按照《史记·封禅书》张守节《正义》解释:“此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰封。

此泰山下小山上除地,报地之功,故曰禅。

”这种看来简易明了的仪式,何以成为历代帝王神乎其事、无比隆重的盛典,其中究竟有何奥妙?自《史记·封禅书》出,封禅始于秦始皇之说几成定论,南宋马端临更直斥“七十二家”封禅之说是“陋儒之见”,“诗书所不载,非事实”。

而恰恰是司马迁在《封禅书》开篇就写得明明白白,封禅大典“厥旷远者千有余载,近者数百载,故其仪厥然堙灭,其详不可得而记闻云”。

须知《封禅书》之于司马迁有极特殊的意义:其父司马谈因病未能随汉武帝行封禅,作为太史官的终生遗憾,临终前“执迁手泣”,悲叹,“今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫!命边夫”(《太史公自序》)此言能不使司马迁刻骨铬心,剔抉搜罗封禅史料,“殚精竭虑靡辞”以赴?况且司马迁以刑余之身,完全靠“重于泰山”的精神力量从事他的“名山事业”,使他不敢对泰山封禅著述有丝毫懈怠。

由于种种原因,他未能对封禅起源作出清晰描述,但司马父子对一这问题的探索和肯定却明白无误。

无视这一事实,该不该算做“陋儒之见”呢?如果不抱先入为主的偏见,就不难看到前人对封禅起源的追溯。

那位孜孜不倦地追周礼,毕生以“克已复礼”为已任的孔老夫子,曾往来汲汲于泰山,寻觅封禅大礼的遗迹,“观易姓而王可得而数者七十余人,不得而数者万数也”(《韩诗外传》),以至在向弟子们传授六艺的时候,尴尬地说:“其俎豆之礼不章,盖难言之”遗憾地留下了空白。

比司马迁早五百多年的管子曾经谈到过封禅,可惜《管子》一书中的《封禅篇》早已亡佚,现存该篇是从《史记·封禅书》中补抄的。

浅谈泰山封禅摘要:自古以来历代皇帝都选择了泰山作为封禅的地点,举行各种封禅仪式,这是一种庄重古老富有文化历史气息的崇高礼仪,而泰山作为五岳独尊当仁不让成为了承载中华民族厚重文化底蕴的选择,于是才有了几千年来的泰山封禅大典。

关键词:封禅泰山封禅文化引言:泰山封禅是泰山最重要的历史文化特色。

可以这样说,正是由于历史上历朝皇帝对泰山的顶礼膜拜,才使得泰山在中国历史上起到了一种举足轻重的政治象征作用,泰山才逐渐演化成为中国的的“国山”,从而在名气上凌驾于其他名山之上。

正文泰山是神奇的。

我国古代有一种“五方说”,把季节、方位、颜色等结合起来以辨吉凶。

泰山在东方,属春,为青帝神的化身,是五岳之宗,降吉赐福之地。

《史记》中也有非常有名的一句记载“古者封泰山者七十二家。

”秦、汉、唐、宋历代皇帝封泰山求国泰民安的声势均非常的大。

老百姓登泰山朝圣求平安者更是数不胜数。

人们笃信泰山是神山,泰山石是神石。

自秦始皇登临泰岱立石歌功颂德,封建时代的泰山封禅由此拉开序幕,其后历朝天子,封禅而置石者,代不乏人。

所谓泰山“封禅”,是指帝王在泰山上筑土为坛祭天,报天之功称为封;在泰山下的山丘——梁甫山上开辟场地设坛祭祀,报地之功称为禅。

即所谓的“祭泰山而禅梁甫”。

泰山封禅是中国诸多名山之中独有的文化现象。

千百年来,上至天子权贵,下到乡民游子,他们都喜欢在立泰山石行封禅大典,压泰山石乞子求福,供泰山石膜拜神灵,取泰山石为基做台,以泰山石镇寨镇馆等,于是逐渐将对泰山的崇拜信仰和泰山的赏石文化自然的融合在了一起。

那么究竟为什么选择泰山来进行封禅呢?这要从一个神化故事说起,很早很早以前,世界初成,天地刚分,有一个叫盘古的人生长在天地之间,天空每日升高一丈,大地每日加厚一丈,盘古也每日长高一丈,如此日复一日,年复一年,他就这样顶天立地的生活着,后来盘古慢慢地衰老死去时,刹那间巨人倒地,他的头部变成了泰山,因此,泰山成了五岳之首。

有拔地通天之势,也有擎天捧日之姿,因此,自古以来人们就把它作为崇高伟大的象征去仰慕它。

一章泰山封禅文化一、帝王封禅的由来1、封禅的含义。

所谓“封”,是在泰山极顶聚土为坛以祭天,积土为坛意味着增泰山之高,表示对浩荡天恩的感激。

所谓”禅”,是在泰山脚下找一座小山,扫出一片净土来祭地,堆积泥土增加地的广厚,以酬谢大地之神对万物苍生的恩赐2、封禅来源于人类的原始崇拜原始崇拜(包括自然崇拜、祖宗崇拜、生殖崇拜)是人类最早的准宗教形式之一。

崇拜的对象是日、月、星、辰、山河、土地等与人类生产、生活联系密切的自然物。

在山区,大山往往成为崇拜的对象,即大山崇拜。

“崇”字就是由“山、宗”组成的。

在自然崇拜的中后期产生出自然神灵的观念,大山崇拜发展为山神崇拜。

但泰山崇拜主要是和太阳崇拜、东方崇拜结合在一起。

太阳为世上万物带来光明、温暖和生命,人类自古就有太阳崇拜。

太阳升起于东方,所以东方就是万物发育、阴阳交替之所,于是又产生了东方崇拜。

在地理位置上,泰山位于神州大地的东方,因此就成为历代帝王与天对话的最佳场所。

3、封禅制度的前身-“柴望”“柴望”是最古老的祭天仪式,是原始崇拜与原始统治结合的产物。

当原始社会进化到氏族部落并向国家的雏形发展时,部族首领往往要通过大山崇拜等原始崇拜来体现自己的统治区域。

这种统治手段,有史记载的形式为“巡狩“我国《尚书》记载:在父系社会后期,舜在代替尧担任部落联盟首领时,要祭祀上帝和六宗。

六宗为天宗日、月、星和地宗岱、河、海。

据记载,作为部落联盟首领,舜必须五年巡狩天下四方,即四岳。

春天巡狩东岳岱宗,夏天南岳,秋天西岳,冬天北岳。

目前能确认的东岳是泰山,其他三岳不详。

巡狩是一种带有视察性质的政治典礼,巡狩要到四岳,主要与原始自然崇拜中的大山崇拜有关。

巡狩到泰山,舜在极顶亲手燃起柴火,“燔柴以祀天”,意味和上天沟通,代天理民,为天行远,替天行道,愿天保佑。

此谓“柴于上帝”。

同时,舜依次四面遥望。

同时,四方部族也各自登上境内高山向泰山遥祭。

此谓“望秩山川”。

整个仪式合起来就叫“柴望”显然,巡狩和柴望的结合,是部落联盟时期的统治手段。

它的制度化,表明了原始国家雏形的出现。

这种宗教仪式,使生活在黄河领域的部落逐渐形成了朦胧的民族意识,培养了共同体的向心力、凝聚力,为这一地区最终进入民族国家和中华民族的大融合进行了神学和世俗的政治准备,完成了文化和意识的铺垫。

而作为东方最高大的山岳,泰山把原始宗教中的太阳崇拜、东方崇拜、大山崇拜集合起来,从而形成统一的泰山崇拜。

并理所当然的成了中华民族先民的神山。

此后,祭祀泰山成为历代君王的心中梦想。

《史记"封禅书》《论衡》和《韩诗外传》等典籍均记载了自炎帝以来七十二王封泰山的事实。

4、封禅理论的提出从最后一位君王周成王祭祀泰山后,泰山寂寞了800年。

这时期,中国发生了翻天覆变化,并从奴隶制走向中央集权的封建制统一国家。

在激烈冲突的战国时期,学者们预感到更高形态的大一统国家即将出现。

而在理论上,他们为这种新变化开始制造理论依据。

其代表人物为齐国都城临淄稷下学宫里的一位思想家邹衍。

他的理论为“阴阳五德终始说”邹衍认为,江山不可能为一姓永久天下,江山易姓是控制宇宙的五种力量“木、火、水、土、金”相克相生,循环运转的结果。

朝代更替是“顺天而行、受命于天”。

而为了新朝代取得“应运承天”合法性,向天下昭告德运转移,应到泰山上举办一个仪式祭天祭地,即封禅泰山。

为何到泰山?一是泰山自古就是天子祭天的神坛,二是泰山居于东方,按“五行”理论,东方是阴阳交代、万物发生发育的地方,今泰山近南天门的盘道东壁上,刻有“峻极于天,发育万物”八个大字。

阴阳五行说可分为阴阳说与五行说,然而两者互为辅成,五行说必合阴阳,阴阳说必兼五行。

阴阳说早在夏朝就已形成,它认为阴阳两种相反对的气是天地万物泉源。

阴阳相合,万物生长,在天形成风、云、雷、雨各种自然气象,在地形成河海、山、川等大地形体,在方位则是东、西、南、北四方,在气候则为春、夏、秋、冬四季。

天之四象,人有耳、目、口、鼻为之对应;地之四象,人有气、血、骨、肉为之对应;人又有三百六十骨节以应周天之数;所以天有四时,地有四方,人有四肢,指节可以观天、掌纹可以察地。

天、地、人合一。

五行学说也是我国古代人民创造的一种哲学思想。

它以日常生活的五种物质:金、木、水、火、土元素,作为构成宇宙万物及各种自然现象变化的基础。

这五类物质各有不同属性,如木有生长发育之性;火有炎热、向上之性;土有和平、存实之性;金有肃杀、收敛之性;水有寒凉、滋润之性。

五行说把自然界一切事物的性质别人纳人这五大类的范畴。

五种元素在天上形成五星,即金星、木星、水星、火星、土星,在地上就是金、木、水、火、土五种物质,在人就是仁、义、礼、智、信五种德性。

古代人认为这五类物质在天地之间形成串联,如果天上的木星有了变化、地上的木类和人的仁心都随之产生变异,迷信色彩十分浓厚的占星术就是以这种天、地、人三界相互影响为厘论基础衍生而来的。

五行相生金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

五行相克火克金,金克木,木克土,土克水,水克火。

邹衍把古代最早出现在《周易》一书的“阴阳”观念和“五行”观念糅合到一起,倡导阴阳五行说,用来解释历史上的朝代兴替的原因.又衍生出五行配伍,如五行配五德,每一个朝代都代表其中一德,如黄帝尚土德、夏尚木德、殷尚金德、周尚火德。

五德循环往复,朝代便兴亡绝续。

显然,阴阳五德终始说是为新兴王朝的建立提供理论依据。

随着五行思想的盛行,它被一些唯心主义哲学家所利用,赋与了浓厚的神秘主义色彩,成为两汉纤纬学说的主要来源之一。

二、封禅祭祀泰山的历代帝王秦始皇、秦二世胡亥;汉武帝;东汉光武帝刘秀、汉章帝刘炟、汉安帝刘祜;隋文帝杨坚;唐玄宗、唐高宗李治和武则天;宋真宗赵恒;清圣祖玄烨、清高宗弘历1、中国首位封禅泰山的皇帝-秦始皇秦始皇秦庄襄王之子,13岁即位,22岁亲政,39岁称帝。

自公元前230年至前221年,先后灭韩、魏、楚、燕、赵、齐六国,建立我国历史上第一个大一统的帝国秦朝,自称始皇帝。

于始皇三十七年(公元前210),死于巡游途中秦始皇在统一六国之后,先后进行五次大规模的巡游,在名山胜地刻石纪功,炫耀声威。

公元前219年,秦始皇即帝位的第三年,秦始皇巡行东方,依照“五德终始”理论举办了中国历史上的第一次泰山封禅大典。

秦始皇一行先到峄山,在山上立石铭记秦之功业。

向齐鲁人士明确展示秦朝的千古功勋,表示自己在功业上已具备封禅资格之后秦始皇来到泰山脚下,召集齐鲁儒生博士70多人,商议封禅大典的具体仪式。

封禅大典分两步进行,首先辟山修路,从泰山之阳登上山顶,“立石颂秦始皇帝德,明其得封也。

”是为封礼。

从泰山之阴下山,“禅于梁父,其礼颇采太祝之祀雍天帝所用,而封藏皆秘之,世不得而记也”是为禅礼。

梁父山,位于徂徕山东南麓。

109国道从山下通过。

海拔300米,山势峭拔险峻。

因山巅刻经巨石状如坐佛,故又称“映佛山”。

据史籍记载,上古至秦汉时期历代帝王君主封泰山必禅梁父,有“地神”之称。

因此梁父山在华夏古代文明史上占有重要的地位。

《史记封禅书》曰:“封泰山禅梁父者有七十二家”。

秦始皇于二十八年,汉武帝于西汉元封元年、光武帝刘秀于建武三十二年,均登封泰山又降禅梁父。

孔子登梁父,作《邱陵歌》喻推行仁道的艰难。

东汉张衡以《梁父吟》喻仕途险恶。

台湾著名作家白先勇创作小说也借用《梁父吟》这一佳题为篇名。

因此,梁父山有着浓厚的文化和宗教色彩,为一座历史名山。

景观有[北齐刻经] ,[柳下惠墓] ,[隐仙观] ,[光华寺] 。

秦泰山刻石位于岱庙东御座大殿露台前西侧,是泰山石刻中时代最早的作品。

镌刻着秦始皇功德铭和二世诏书,由丞相李斯撰书。

刻石原文222字,历经沧桑,现仅存十字:“臣去疾臣请矣臣”七字完整,“斯昧死”三字残泐。

秦泰山刻石列为国家一级文物,堪称稀世珍宝。

公元219年,秦始皇东巡封禅,并在岱顶“立石颂秦皇帝德”,碑文宣扬他一统天下“亲巡远黎,登兹泰山,周览东极”的丰功伟绩(《史记》)。

李斯以丞相职从随至泰山,并为始皇撰写了颂德碑文,共144字。

10年后(公元209年),李斯以丞相职从随秦二世胡亥登封泰山,于先前秦始皇刻石上加刻了秦二世诏书,仍由李斯撰写,全文为“皇帝曰:‘金石刻尽始皇帝所为也。

今袭号而金石刻辞不称始皇帝,其于久远也,如后嗣为之者不称成功盛德。

’丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:‘臣请具刻诏书金石刻,因明白矣。

臣昧死请。

’制曰:‘可’”共79字。

问题:秦始皇为何会成为中国第一个封禅泰山的帝王?(泰山封禅说为何被秦始皇所接受并如何付诸实践的?)这要先从秦国历史谈起。

秦国的祖先不同于其他诸侯国,而是直到秦襄公七年即公元前771年,始因护送周平王东迁有功而被封侯。

至秦缪公"益国十二,开地千里,遂霸西戎"。

但直到孝公时代"秦僻在雍州,不与中国诸侯会盟,夷翟遇之"。

孝公认为"诸侯卑秦,丑莫大焉",遂下决心变法图强。

武王曾说"寡人欲容车通三川,窥周室,死不恨矣"。

这种被东方诸侯国卑视的遭遇深深埋藏于历代秦国统治者的心里,成为他们励精图治、蚕食诸侯、最终兼并天下的动力,也成为拥有天下后发泄私愤、炫耀功绩的必然选择。

因此,秦始皇得天下后,一方面企图毁灭所有的鄙视自己的痕迹。

"秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也",发泄多年来沉积在胸中的被诸侯鄙视的窝囊之气。

另一方面,厚积勃发,以十倍的热情注重形式上的炫耀,否则,无以称成功,传万世。

这就是秦始皇统一不久便热衷于封禅典礼的历史的和心理的基础。

我们再从宗教祭祀的角度来看,自三代以来,祭祀天帝的权利逐渐成为帝王的专利和标志。

所谓“国之大事,在祀与戎”。

秦国的历代统治者深谙此道,正是沿着军事和祭祀两条战线进行统一全国的事业。

早在秦襄公被封为诸侯不久便开始了争取天帝祭祀权利的过程。

他自以为承继少昊氏神灵,于公元前770年设置西峙祭祀白帝。

这在当时是与礼不合的异端。

“秦襄公始封为诸侯,作西峙用事天帝,僭端见矣”(司马迁)“秦是诸侯而陈天子郊祭,实僭也,犹季氏旅于泰山祭”(司马贞)。

而后,前674年,秦宣公立密峙于渭南,祭祀青帝,秦灵公在吴阳置上峙祭祀黄帝,置下峙祭祀炎帝。

可见,伴随着秦发展的进程,秦国争取祭祀天帝权利的步伐亦在紧锣密鼓地进行中。

秦始皇的秦山封禅正是实现了自秦襄公以来的历代君主企图以天下共主的身份名正言顺地祭祀天帝的梦想。

问题:秦始皇封禅泰山意义其一,秦始皇的封禅活动将原始简朴的泰山封禅说改造成政教合一的受命就职典礼,扩大了封禅的社会影响,提高了封禅大典的神圣性。

秦始皇基本上是按照齐鲁士人宣扬的受命说,认真地举行封禅大典的。

只是在具体仪式上,也是因为齐鲁士人没有提供现成的礼仪而临时改用秦国旧礼的。