第4节测量平均速度学案

- 格式:doc

- 大小:164.01 KB

- 文档页数:5

第4节《测量平均速度》导学案导学目标知识点:1. 学会使用秒表、刻度尺正确地测量时间、距离,并会求平均速度.2. 体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程.3. 通过实验激发学生的兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是记录数据的作风.导学方法:观察实验法课时导学过程:一、课前导学1.平均速度反映的是物体在﹙﹚运动过程中的运动快慢2. 在“龟兔赛跑”这个故事中,说乌龟胜了兔子,是指乌龟的( )速度快;而在它们比赛开始时,又说兔子跑得真快,是指兔子的_____速度快。

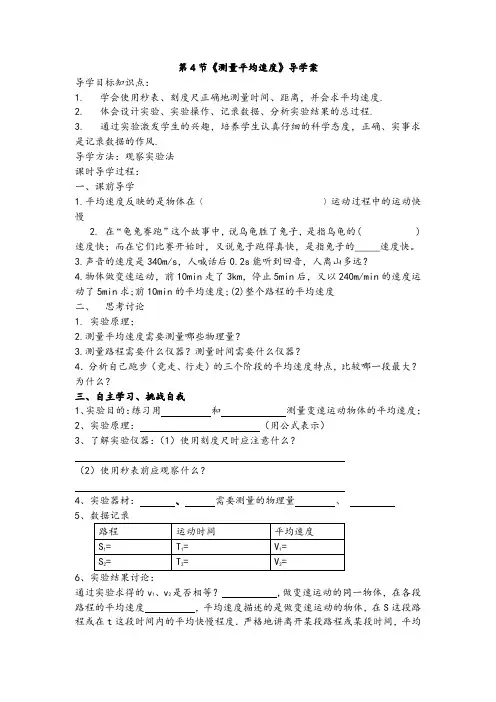

3.声音的速度是340m/s,人喊话后0.2s能听到回音,人离山多远?4.物体做变速运动,前10min走了3km,停止5min后,又以240m/min的速度运动了5min求;前10min的平均速度;(2)整个路程的平均速度二、思考讨论1. 实验原理;2.测量平均速度需要测量哪些物理量?3.测量路程需要什么仪器?测量时间需要什么仪器?4.分析自己跑步(竞走、行走)的三个阶段的平均速度特点,比较哪一段最大?为什么?三、自主学习、挑战自我1、实验目的:练习用和测量变速运动物体的平均速度;2、实验原理:(用公式表示)3、了解实验仪器:(1)使用刻度尺时应注意什么?(2)使用秒表前应观察什么?4、实验器材:、需要测量的物理量、5、数据记录6、实验结果讨论:通过实验求得的v1、v2是否相等? ,做变速运动的同一物体,在各段路程的平均速度,平均速度描述的是做变速运动的物体,在S这段路程或在t这段时间内的平均快慢程度.严格地讲离开某段路程或某段时间,平均速度是没有意义的.不过,生活中我们所讲的某人步行速度是1.1米/秒,高速公路上汽车速度是30米/秒,这也是平均速度,是一般而论的,并不要求指定时间或路程.7、 请同学们计算出实验中下半段路程:S 3=下半段路程所用时间T 3= 下半段路程的平均速度V 3= 8、计算232v v = ,将结果与v 1对比,二者是否相等? (注意:平均速度不是速度的平均值。

初二物理上册第一章第4节测量平均速度导学案学习目的:1.了解测量平均速度的原理。

2.掌握测量平均速度的实验器材和实验进程。

3.掌握平均速度的计算。

学习重点:1.测量平均速度的原理。

2.平均速度的计算。

课前预习:1.以下四个选项中,平均速度最大的是( )A.航模飞行器以11m/s的速度飞行B.汽车以50km/h的速度在公路下行驶C.百米赛跑中运发动用10s跑完全程D.从30m高处竖直下落的物体用了2.5s抵达空中2.以下四个选项中,平均速度最大的是( )A.航模飞行器以11m/s的速度飞行B.汽车以50km/h的速度在公路下行驶C.百米赛跑中运发动用10s跑完全程D.从30m高处竖直下落的物体用了2.5s抵达空中3.小华同窗每天步行上学,他很想知道从自家到学校的距离,停止了如下探求.(1)小华在学校操场跑道上以上学步行速度步行100m,测得用时80s,那么他步行速度为 m/s.(2)小华步行上学需20min,那么他家到学校的距离是 m.为了保证测量结果比拟准确,除计时准确外,还必需控制步行不变。

自学探求1.平均速度反映的是物体在运动进程中的运动快慢2. 在〝龟兔赛跑〞这个故事中,说乌龟胜了兔子,是指乌龟的速度快;而在它们竞赛末尾时,又说兔子跑得真快,是指兔子的____速度快。

3.声响的速度是340m/s,人喊话后0.2s能听到回音,人离山多远?4.物体做变速运动,前10min走了3km,中止5min后,又以240m/min的速度运动了5min求;前10min的平均速度;(2)整个路程的平均速度互学探求:1. 实验原理;2.测量平均速度需求测量哪些物理量?3.测量路程需求什么仪器?测量时间需求什么仪器?(1)实验中所用的主要器材是_______和_______;(2)实验原理是__________;(3)设计出实验记载表格。

〔4〕实验进程中斜面的倾斜角度越越好〔〝大〞或许〝小〞〕,目的是为了便于测量时间。

第4 节测量平均速度【课标要求:】理解平均速度的概念,会测量平均速度,能用平均速度公式进行简单的计算.,【学习目标:】 1.了解变速直线运动的概念,加深对平均速度的理解2.学会使用停表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度,【重点】:平均速度的计算【难点】:平均速度的测量,停表的使用。

【学习过程】:一、自主学习:1.平均速度反映的是物体在运动过程中的运动快慢。

2. 一位同学骑自行车行驶在一段公路上,前5 min行驶了1200 m,然后又用0.5 h行驶了8 km,最后用5 min行驶1000 m。

这位同学骑自行车前5min的平均速度是_____m/s,中途8 km路程中的平均速度是_____m/s ,通过整段公路的平均速度是_______m/s。

3.秒表读数时首先弄清大表盘、小表盘每大格、每小格表示的时间.秒表的最后读数为读数与读数之和.4.测量平均速度实验原理;5..测量平均速度需要测量的物理量是。

6.测量路程需要仪器是,测量时间需要仪器是。

7.测物体运动的平均速度的方法是:用测出物体在某路程上运动的,用测出这段时间内通过的,利用公式求出这段路程的平均速度.二、合作探究1.实验:测小车的平均速度。

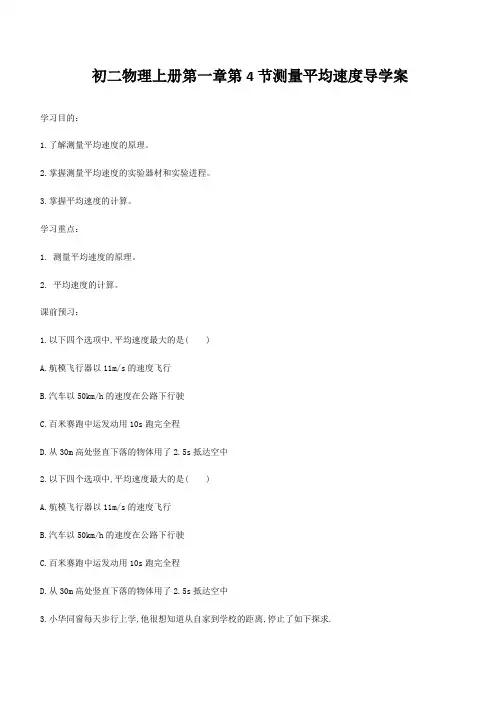

如图所示,斜面长2.4米,测得小车从斜面顶端运动到底端所用的时间是6秒。

如果在斜面的中点装上金属片,测得小车从斜面顶端运动到金属片的时间为4.8秒。

请将测量数据填入表中,并计算出小车通过全程的平均速度v 1和通过上半段的平均速度v2。

路程(米)运动时间(秒)平均速度(米/秒)s1=2.4 t1=v1=s2=1.2 t2=v2=①小车从斜面顶端运动到底端过程中,小车做__运动。

(填“匀速”或“变速”)②根据上表的数据,小车通过斜面下半段路程的平均速度是米/秒。

★思路分析:测量小车的平均速度,要注意弄清楚每一段的路程和运动时间。

2. 你会测跑步时的平均速度吗?需要哪些实验器材?请简述实验步骤。

3.在火车站,通常可看到列车运行时刻表。

第4节测量平均速度导学案【学习目标】1. 能用刻度测出物体运动的路程,能用停表测出物体通过这段路程所用的时间,能根据公式v=s/t计算出物体在这段时间内的平均速度。

2. 能写出简单的实验报告。

【知识梳理】1. 变速运动:常见物体的运动速度都,这样的运动叫变速运动。

2. 平均速度:用平均速度粗略地表示物体做变速运动的。

3. 求平均速度的公式:v=(求平均速度时必须指明是哪段路程或哪段时间的平均速度)。

4. 实验:测量平均速度(1)实验器材:斜面、小车、、(2)实验原理:v=(3)实验过程:①使斜面保持很的坡度,这样小车下滑的速度较,方便计时。

②把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的底端,测量小车要通过的路程S;1;③测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1④根据公式v=算出平均速度。

和小车从斜面⑤将金属片移到斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离S2,然后算出小车通过上半段路程的平均速度。

顶端滑下撞到金属片的时间t25.测量平均速度【达标测评】1.描述物体的运动快慢,我们既可以取时间相同时,比较的长短;也可以取相同时,比较的长短。

在田径运动会中,看台上的观众采用的是第种方法来判断运动员的快慢的,而终点裁判采用的是第种方法来判断运动员的快慢的。

2. 甲乙两同学沿平直路面步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下列说法中不正确的是()A .甲同学比乙同学晚出发4sB .4s-8s 内,甲乙同学都做匀速直线运动C .0-8s 内.甲乙两同学运动的路程相等D .8s 末甲乙两同学速度相等3.一辆汽车在一平直的公路上以10m/s 速度匀速行驶,请你在上图中画出汽车行驶过程中速度随时间变化关系的v-t 图象.4. 小刚利用如图所示的装置,进行“测量小车运动的平均速度”实验,在实验过程中记录了如下数据,请根据所给数据完成下列问题:测量小车通过的路程s ,用的规律如图所示,下面说法中错误的是( )A .前4min 乙同学速度比甲同学速度大B .甲同学做匀速直线运动的速度是0.375m/sC.乙同学第4min 后仍做匀速直线运动 D .甲、乙同学相遇时距起点180m6. 甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同一方向运动,它们运动的图像如图所示,由图像可知:运动速度相同的小车是 和 ;经过5s ,跑在最第2题图 第3题图第5题图 第6题图前面的小车是 。

用版)第4节测量平均速度知识与技能1.知道用平均速度描述变速直线运动的快慢,了解平均速度是表示运动物体在某一段时间内或某一段路程内的平均快慢程度的物理量。

2.学会使用停表和刻度尺正确地测量时间和距离。

会求出平均速度,加深对平均速度的理解。

过程与方法1.掌握使用物理仪器停表和刻度尺的基本技能。

2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的全过程。

3.逐步培养学生学会写简单的实验报告。

情感、态度与价值观1.养成物理知识与实际相联系的意识和习惯,在实际物理情境中体会物理过程,学习物理知识。

2.通过实验激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度和正确、实事求是记录测量数据的严谨作风。

重点平均速度的测量。

难点平均速度的测量,停表的使用。

斜面、小车、刻度尺、停表、金属片、多媒体课件。

一、创设情境,导入新知提出问题:在百米赛跑过程中,运动员哪个十米跑得快?怎样想办法测出来?要想知道哪一段运动得快,就得比较平均速度。

速度又怎么知道呢?下面我们一起学习第四节测量平均速度。

二、自主合作,感受新知回顾以前学的知识,阅读课文并结合生活实际,完成《探究在线·高效课堂》相关作业部分。

三、师生互动,理解新知用版)(一)测量平均速度1.提出问题小车沿斜面下滑时,速度是否变化?如何变化?2.猜想与假设小车沿斜面下滑时的速度可能越来越大。

3.设计实验下面我们通过刻度尺、小车、停表、金属片、斜面板,来设计实验,测定小车的平均速度。

思考:(1)在测量路程时,如何解决小车车身具有一定长度的问题?(2)为减小停表的读数误差,我们是希望小车的运动时间长一些还是短一些?为达到我们的目的该如何调整斜面的坡度?(3)金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?(4)小车从斜面顶端要从静止释放。

(5)测量过程中不要改变斜面的坡度。

学生结合实验桌上的实验器材,交流讨论实验步骤。

思考并讨论斜面坡度对实验所带来的影响。

思考并讨论金属片的作用,明确为了使测量结果更准确,应在正式实验前练习测量几次。

人教版物理八年级上册学案+教案第4节测量平均速度(学案)学习目标1、学习采用将路程或时间分成若干段的方法来研究速度的变化。

2、认识科学探究活动。

3、培养对物体运动快慢判断的能力。

学习重点、难点1、通过实验测量数据,会正确记录测量结果。

2、学会科学探究的过程与方法。

温故而知新1、速度的物理意义?定义?计算公式?2、比较物体运动快慢的两种方法?3、什么叫匀速直线运动?什么叫变速直线运动?4、科学探究的7个环节观察并提出问题——猜想与假设——制定计划与设计实验——进行实验与收集数据——分析与论证——评估——交流与合作合作探究一、问题的提出:如下图,一辆小车从斜面上滑下问题:小车的速度是怎么变化的呢?二、猜想与假设:根据你的生活经验,你做出的猜想是:三、制订计划与设计实验:1、制订计划:根据我们前面的学习,我们要想研究小车在斜面上速度的变化,我们可以采用分段的方式把斜面,然后分别测量小车运动的,再利用速度公式计算出小车的。

(在上图画出示意图)因为要计算小车的速度,根据速度公式需要测量小车运动的和,我们要选择的实验器材是。

2、思考:(1)小车运动的距离是哪一段呢?请你在上图中标出来(2)在我们分的时候,你是把时间分成两段还是把路程分成两段?在图上标出来并写上分得的大小。

(3)你是如何测量上边一段的时间的?(4)我们该如何测量下面一段的时间?是把小车放在中间松手后直接测量吗?3、实验表格:在这个实验中我们应该测量什么?需要计算什么?你觉得记录实验数据的表格应该包含有哪些项目?请把实验表格画在下面的空白处。

四、进行实验与收集数据:根据刚才的分析与研究,进行实验,把测得的数据记录入刚才设计的表格。

注意:对于在实验中的发现、心得以及什么改进方法可以记录在下面的空格处,实验后与同学们交流。

五、处理数据、分析论证、得出结论:根据自己记录的结果,把小车不同时候的速度计算出来,得出结论。

我的结论是:六、评估交流:1、对比其它同学的结论,看是否与你相同?2、与同学交流一下实验的经验?训练1、一个小球从光滑的斜面上从静止开始滚下,不同的时间滚下的路程如下表所示。

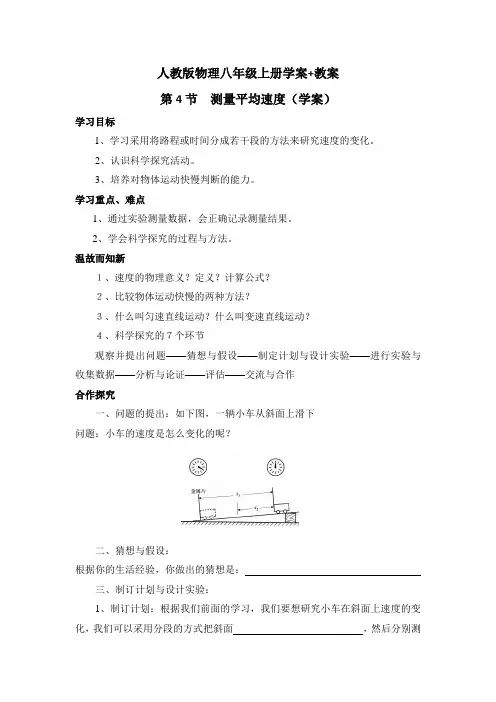

第四节测量平均速度学习目标:1.学会使用秒表、刻度尺正确地测量时间、距离,并会求平均速度.2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程.3.通过实验激发学生的兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是记录数据的作风.中心任务:会使用测量工具,会处理实验数据设问导读测量平均速度实验:1. 该实验的实验原理。

2.测量平均速度需要测量哪些物理量?3.测量路程需要什么仪器?测量时间需要什么仪器?4、实验中斜面的倾斜坡度要(大或小),目的是。

5、实验中斜面底端的金属片的作用是什么?6、步骤:(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程s₁;(2)释放小车,用停表测量出小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t₁;算出小车通过斜面全程的平均速度v₁;(3)根据测得的s₁、t₁,利用公式v=st(4)将金属片移至斜面的中部,测出小车到金属片的距离s₂和小车从顶端滑到金属片所用的时间t₂,利用公式算出小车通过上半段路程的平均速度v₂。

7、通过上述的数据可知小车在斜面上做变速直线运动,在不同的路段,小车的平均速度大小也不同。

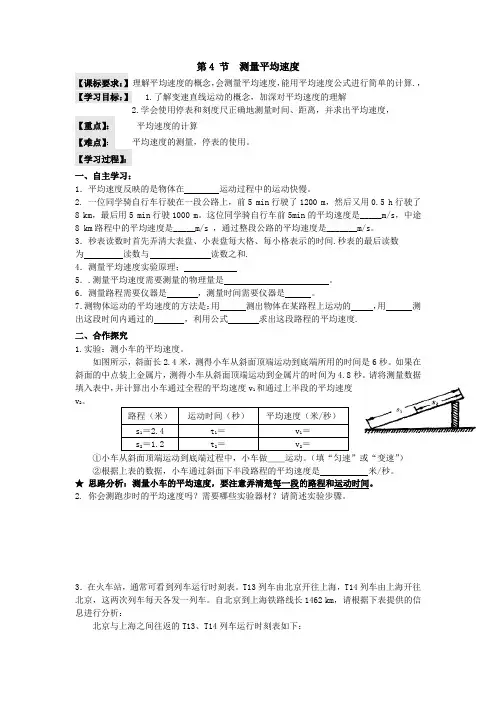

自我检测:1、如图所示是小明做“测量小车的平均速度”的实验装置。

(1)实验时为了方便计时,应使斜面的坡度较 (选填“大”或“小”)。

(2)在实验前必须熟练使用电子表,如果小车撞到金属片后还没有停止计时,则会使所测量的平均速度偏。

(选填“大”或“小”)(3)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,小明让小车从斜面中点由静止释放,测出小车到达斜面底端所用的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。

他的做法 (选填“正确”或“不正确”),理由是。

(4)若小车通过上半段和下半段路程的平均速度分别为v₁、v₂,则两者的大小关系为v1 v2(选填“大于”“小于”或“等于”)。

2、小明在“测小车的平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置:小车从带刻度(分度值为1mm)的斜面顶端由静止下滑,图中的方框内是小车到达A、B、C三处时电子表的显示。

第四节测量平均速度教学目标一、知识与技能1.学会用停表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

2.加深对平均速度的理解。

二、过程与方法1.掌握使用物理仪器——停表和刻度尺的基本技能。

2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。

三、情感、态度与价值观1.通过实验激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是测量和记录数据的良好作风。

2.逐步培养学生学会写简单的实验报告。

教学重点:会用停表和刻度尺测量运动物体的平均速度。

教学难点:记时,绘制表格。

课前准备:秒表、小红旗、口哨、长卷尺。

教学过程一、引入新课找一些跑步等裁判计时的照片或者描述一些比赛时计时的情况。

同学们,想知道一个物体的平均速度,我们需要知道什么?需要什么工具来帮助我们?根据公式我们需要知道的物理量是物体运动过程中走过的路程和所用的时间。

路程可以用尺子测量,时间可以用表来测量。

今天我们就用表和尺子来亲自动手测量平均速度。

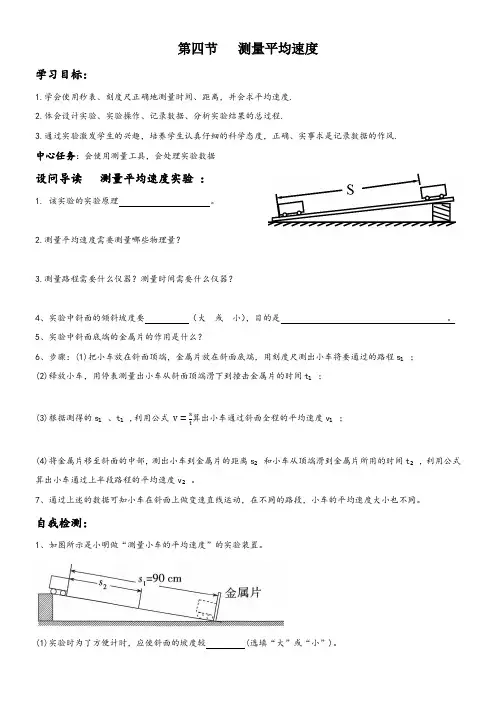

二、新课学习(一)钟表在物理实验中,我们一般用停表、光电计时器来计时。

机械停表可以读到0.1s,而更高级的电子系统可以读到0.001S了,甚至1.0×10-6S或更小。

观察停表,各指针在转动时,每个刻度代表多少分钟?多少秒?设想一下,测量你正常行走的平均速度,需要测量哪些量?只要测量通过的路程和所用的时间,然后利用公式计算出即可(二)分组实验本次实验是学生在操场上以小组合作的行驶完成的,所以要提高效率,之前需要老师给予学生足够的指导,使学生了解实验过程,明确实验目的,正确操作仪器,注意实验纪律,上好本节课。

1.明确实验内容和目的,知道自己的责任。

2.严格按照教师安排的程序进行实验。

3.实验中要严肃认真,操作仪器要准确,记录数据要讲究实事求是。

4.要认真遵守实验纪律,注意爱护仪器。

5.每组安排好先后顺序,有条理地进行,避免挣抢.动手能力强、细心、态度积极的学生和愿意被动接受的学生互相组合成组,合理搭配。

第4节 测量平均速度学习目标1.掌握基本的探究实验步骤,形成科学态度。

2.通过小组实验体会实验设计,实验操作、记录数据,分析实验结果、进行实验评估的总过程。

3.通过练习,学会停表、刻度尺的正确使用,并通过实验求出平均速度。

重点难点1.会用停表和刻度尺正确测量平均速度,对平均速度有深刻理解。

2.用停表准确测量时间。

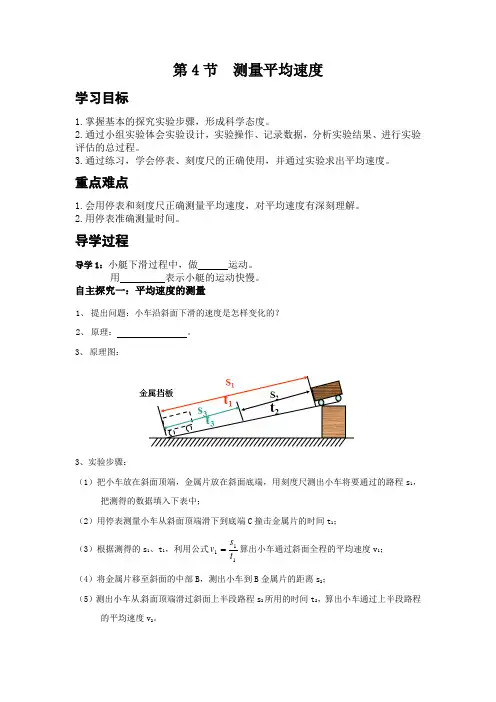

导学过程导学1:小艇下滑过程中,做 运动。

用 表示小艇的运动快慢。

自主探究一:平均速度的测量1、 提出问题:小车沿斜面下滑的速度是怎样变化的?2、 原理: 。

3、 原理图:3、实验步骤:(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程s 1,把测得的数据填入下表中;(2)用停表测量小车从斜面顶端滑下到底端C 撞击金属片的时间t 1;(3)根据测得的s 1、t 1,利用公式111t s v 算出小车通过斜面全程的平均速度v 1; (4)将金属片移至斜面的中部B ,测出小车到B 金属片的距离s 2;(5)测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程s 2所用的时间t 2,算出小车通过上半段路程的平均速度v 2。

(6)测下半段路程小车的平均速度时,应先用刻度尺测出下半段的路程3s,时间,根据公式svt求得,而不能使小车从斜面中间滑下后用停表测出时间3t,因为小车从顶端滑下和从中间滑下到达底端时速度是不同的。

路程(cm)运动时间(s)平均速度(cm/s)s1= t1= v1=s2= t2= v2=s3= t3= v3=结论:。

4、注意事项(1)使用刻度尺时应注意使用前要观察刻度尺的、和,使用时要放对、读对、记对。

(2)小车的前端对齐起始线,释放。

(3)调整斜面的高度适中,使小车刚好从斜面上滑下,不能太快,这样做主要是为了便于测量。

(4)计时开始与小车释放应该是同时的发生碰撞时马上停表。

必须专人操作。

正式实验前应该练习几次,熟练之后会使测量的数据更准确。

练习:1、如图所示,在测量小车运动的平均速度的实验中,让小车从斜面的A点由静止形如下滑并开始计时,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可算出小车在各段的平均速度。

人教版八年级物理第一章第4节测量平均速度导学案导入本节课我们将学习如何测量物体的平均速度。

平均速度是指物体在一段时间内所走过的总路程与所用时间的比值。

测量平均速度是物理中非常重要的一个实验方法,它能够帮助我们更好地理解物体的运动特性。

目标•了解平均速度的概念和计算方法;•掌握测量平均速度的实验方法;•通过实验观察和分析,进一步认识平均速度对物体运动的描述。

准备实验实验材料•直线轨道•尺子•计时器•小球实验步骤1.将直线轨道平放在水平台上。

2.在轨道上选择一个起点和一个终点,并用尺子测量起点与终点的距离。

3.将小球放在起点位置,准备好计时器。

4.同时开始启动小球和计时器,记录小球从起点到终点所用的时间。

5.根据测得的时间和距离,计算小球的平均速度。

实验数据记录数据根据上述实验步骤,我们进行了多组实验记录。

以下是其中一组实验数据的记录:实验次数起点到终点距离 (m)所用时间 (s)1 2.0 1.02 3.5 2.03 4.0 3.54 2.5 1.55 1.7 1.2数据分析根据实验记录的数据,我们可以计算每次实验中小球的平均速度。

平均速度的计算公式为:平均速度 = 总路程 / 所用时间根据上述公式,我们可以计算每次实验的平均速度并将结果填入下表中:实验次数起点到终点距离 (m)所用时间 (s)平均速度 (m/s)1 2.0 1.0 2.02 3.5 2.0 1.753 4.0 3.5 1.144 2.5 1.5 1.675 1.7 1.2 1.42实验结果分析通过实验数据的计算,我们可以得出小球在每次实验中的平均速度。

根据分析结果,我们发现小球的平均速度在不同实验中存在差异性。

这是因为每次实验中所选用的距离和所用时间不同,从而导致平均速度的变化。

此外,通过对实验结果的分析,我们还可以得出以下结论:•平均速度与物体的直线运动特性相关,在同一直线轨道上,平均速度越大,物体的运动速度越快;•平均速度与物体运动的路程和时间相关,在相同时间内,物体行进的路程越大,平均速度越大;•平均速度是物体运动过程中的平均水平速度,不能完全描述物体的运动特性,例如物体可能存在变速等特殊情况。

第4节《测量平均速度》【学习目标】1.通过实验探究,学会使用秒表和刻度尺正确测量时间、距离,并求平均速度,加深对平均速度的理解。

2.通过实验激发学习兴趣,培养认真仔细的科学态度,正确、实事求是记录数据的作风。

【学习重点】:在实验中测量小车的平均速度。

【学习难点】:如何准确的测量出小车的运动时间。

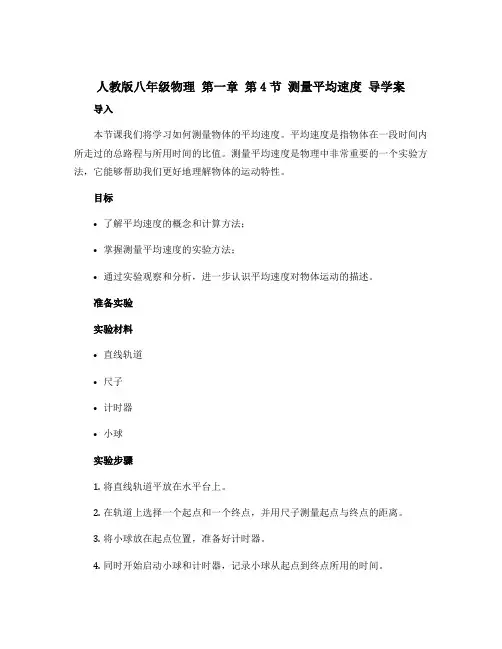

【自主预习】1.使用刻度尺测量长度时,都要首先了解它的__量程和分度值_,读数时,一定要有一位__估读__值。

2.使用停表:①停表的使用:第一次按动──启动,长短指针开始转动;第二次按动──暂停,长短指针暂时停止转动;第三次按动──回零,长短指针迅速回到零点。

②停表的读数:使用停表前应观察秒表的分度值、量程和零刻线。

小盘:通常有30刻度(甲图)和60刻度型(乙图).30刻度型则每格代表0.5分钟,60刻度型每格则代表0.25分钟。

大盘:大盘每圈代表30s,共60个大刻度,每两个大刻度之间有5个小刻度,所以每格大刻度代表0.5s,每格小刻度代表0.1s,这也是停表精确度为0.1s 的原因。

读数结果为:小盘的分钟数+大盘的秒读数.先读小盘的读数,它的单位是分钟,看上面的示数可知每分钟分为前半分钟和后半分钟,要注意看它是指向哪半分钟.接着读大盘的读数,它的单位是秒,如果是前半分钟就则读0-30s,若为后半分钟读31-60s 。

每次读完后要_归零。

实验前先多练习几次停表的使用。

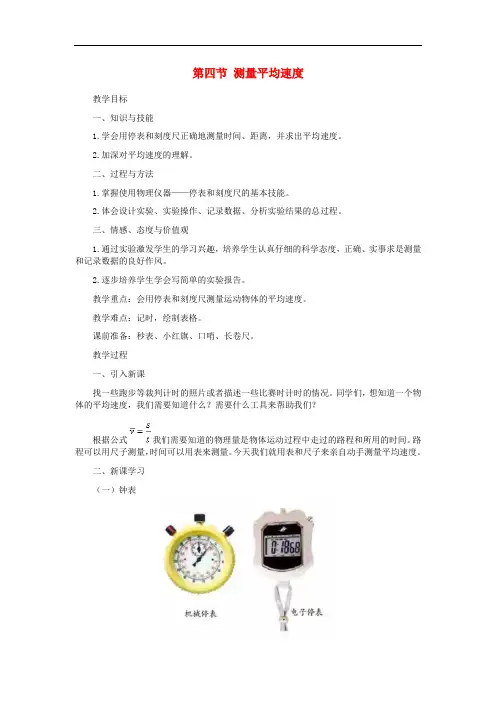

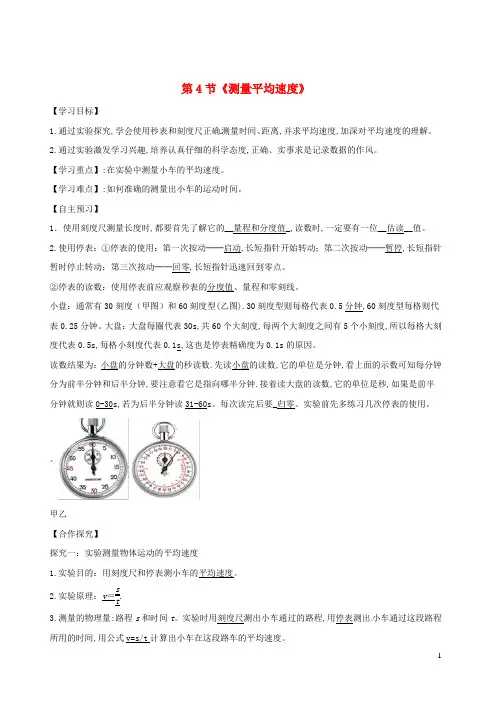

甲乙 【合作探究】探究一:实验测量物体运动的平均速度1.实验目的:用刻度尺和停表测小车的平均速度。

2.实验原理:v =st.3.测量的物理量:路程s 和时间t 。

实验时用刻度尺测出小车通过的路程,用停表测出小车通过这段路程所用的时间,用公式v=s/t 计算出小车在这段路车的平均速度。

4.实验装置图:5.实验器材:长木板、木块、小车、刻度尺、停表、金属片(1)斜面的作用:使小车获得运动的动力。

(2)刻度尺的作用:是测量小车通过的路程。

第一章第四节测量平均速度学案一、平均速度回顾1如果测出了物体运动的距离s和通过这段距离所用的时间t,就可以算出物体在这段时间内运动的平均速度。

平均速度的计算:s vt =要点诠释:生活中变速运动比较常见,我们所说的速度,多数情况下指的是平均速度。

2、平均速度表示运动物体在某段时间内(或某段路程内)的快慢程度。

二、平均速度的测量1、实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺2、实验原理:s vt =3、实验过程:(1)使斜面保持很小的坡度;(2)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的低端,测量小车要通过的路程S;(3)测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;(4)根据公式:svt=算出平均速度。

(5)将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片的时间。

然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

4表格路程运动时间平均速度s1= t1= v1=s2= t2= v2=s3=s1-s2= t3=t1-t2= v3=5实验结果注意事项:测得是小车头部到金属片的距离要使斜面保持较小的斜度,这样小车加速下滑的速度较慢方便计时。

小车从斜面滑下时,一定要做直线运动,否则测量的路程比实际路程要小,影响实验结果平均速度计算1相同路程速度不同的两段路的速度公式2相同时间速度不同的两段路的速度计算公式3全程平均速度不是各段平均速度的平均值平均速度典型习题1. “龟兔赛跑”新传:龟兔同时从同一地点沿同一条道路向同一目标前进,兔子半途睡了一觉,醒来时发现龟离目标很近了,撒腿就跑,结果龟兔同时到达终点,下列说法错误的是()A.在这段时间内,龟兔的平均速度相等B .在这段路程内,龟兔的平均速度相等C .在兔子睡觉前一段时间内,龟兔的平均速度不相等D .无论如何,兔子的平均速度大于龟的平均速度2下面关于平均速度与瞬时速度的说法中不正确的是( )A .平均速度是反映物体位置变化的物理量B .平均速度只能大体上反映物体运动的快慢程度C .瞬时速度可以精确反映物体在某一时刻运动的快慢程度D .瞬时速度可以精确反映物体在某一位置运动的快慢程度3. 一辆汽车从甲地驶往乙地,共用了一个小时时间,前20分钟内的平均速度是30km/h ,后40分钟内的速度是60Km/h ,则该汽车在这1小时内的平均速度是( )A .35km/hB .40km/hC .45km/hD .50km/h4一个物体作直线运动,全程50m ,通过前一半路程用了4s ,通过后一半路程用了6s ,则该物体在全程中的平均速度为( )A .10m/sB .4.17m/sC .6.25m/sD .5m/s5. 小明去上学,以v 1的速度走过一半路程后,再以v 2的速度跑过后一半路程,则他在全程的平均速度为( )A .122v v + B. 212()v v - C. 12122v v v v + D. 1221v v v v - 6某物体作直线运动,前三分之一的路程速度为v 1,后三分之二的路程速度为v 2,则该物体全程的平均速度为( )A .122v v +B .1223v v + C .121232v v v v + D .121232v v v v + 7. 以“城市•让生活更美好”为主题的上海世博会于2010年5月1日拉开帷幕。

第4节测量平均速度一、教学目标知识与技能:1. 学生能够正确使用停表和刻度尺进行时间和距离的测量。

2. 学生能够根据测得的时间和距离计算平均速度。

过程与方法:1. 学生通过实际测量和计算的方式,掌握测量时间和距离的方法。

2. 学生通过实际问题的解决,培养分析和解决问题的能力。

情感态度与价值观:1. 培养学生的观察力和实践能力,培养学生的科学态度。

2. 培养学生的合作意识和团队精神。

二、教学重难点教学重点:1. 时间和距离的测量方法。

2. 平均速度的计算方法。

教学难点:1. 如何正确使用停表和刻度尺进行测量。

2. 平均速度的概念和计算方法的理解。

三、学情分析本节课是初中物理八年级上册的第四课,学生已经学过七年级的物理知识,对实验操作和测量方法有一定的了解。

此外,学生在数学方面也有一定的基础,能够进行简单的计算。

但是,对于时间、距离和速度的概念理解可能较为模糊,需要通过实际操作和问题解决来加深理解。

四、教学过程1. 导入新课教师可以提出一些问题,引导学生回顾时间、距离和速度的概念。

例如:你是如何测量一段时间的?如何测量一段距离的?什么是速度?请举例说明速度的概念。

教师还可以通过日常生活中的实际例子,如跑步、骑自行车等,与学生共同探讨时间、距离和速度的应用,激发学生的学习兴趣。

2.实验探究①实验原理停表)(刻度尺+=t S v1、测量刘翔110m 栏的平均速度的实验原理是什么?2、实验中需要用到哪些测量工具?②设计实验你能否结合实验桌上的器材,设计一个实验来测量小车运动的平均速度?实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么? ③进行实验和记录数据④分析论证做变速直线运动的小车在不同路程内的平均速度一般不同。

3. 交流与评估a. 教师向学生介绍平均速度的概念和计算方法。

解释平均速度的定义:平均速度等于总距离除以总时间。

b. 学生根据实际测量得到的时间和距离,计算平均速度。

教师可以提供一些实际数据,如小球从一点滚到另一点的时间和距离,让学生进行计算。

八年级物理上册第一章第4节《测量平均速度》导学案(新版)新人教版第4节《测量平均速度》学习目标1、知识目标:观察做变速运动的物体的运动特征,理解平均速度的物理意义。

2、能力目标: 体验比较物体运动快慢的方法,认识速度概念在实际中的意义。

3、情感目标:感受科学与艺术结合所带来的美感。

导学重点难点1、重点:速度的物理意义及速度公式2、难点:建立速度的概念;“频闪摄影“研究物体运动的方法课时安排1课时【仪器和器材】节拍器(全班共用),钢棒2根(直径8毫米,长80厘米一100厘米,或用细木棒代替),高、低支架各1个,钢球(直径19毫米左右),垫块,红粉笔,刻度尺。

【实验方法】1、安装实验器材。

将两根钢棒的两端分别插入高、低支架的两孔中,然后将支架平放在实验桌上,当钢球放在高端两棒之间时,钢球会沿两棒滚下,如图19-1所示。

2、训练反应能力。

教师首先调节节拍器每两次响声之间(每拍)的时间间隔为1秒。

让学生一只手在高端两棒之间挡住钢球,并随着节拍器的响声数5、4、3、2、1,数到0时放手让小球滚下并接下去数1、2、3、……如此重复几次,直到学生基本上能按上述要求与节拍器响声同步为止。

教师然后调节节拍器每两次响声之间的时间间隔为0、75秒。

按上述要求重复训练几次,要求学生能基本上达到与节拍器响声同步反应。

这对于今后做其他实验是有益的。

3、调节小球滚动的快慢。

用垫块调整支架的高度,使钢球滚到接近低端时节拍数为整数,例如第8拍,并在该拍时钢球经过的位置用粉笔做一个记号。

4、观察小球运动情况。

可看到小球沿两棒越滚越快,开始时速度为0,滚到末端时速度最大。

按方法2中的要求重新数着拍子并让小球从0拍开始滚下,在第4拍时小球经过的位置用粉笔做个记号。

当小球在8拍内滚完全程时,比较第0拍至第4拍间小球运动的路程和第4拍至第8拍间小球运动的路程长短,可发现在相同的时间内,后半段的路程较长,说明小球在做变速直线运动。

5、测量变速直线运动的时间和路程。

1.实验目的:练习使用巩固教师引导学生复习上一节内容,并讲解布置的作业(教师可针对性地挑选部分平均速度的测量(1)把小车放在如图所示的斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程s1,把s1和后面测得的数据填入下表2.实验指导:用刻度尺测量小车通过的路程.因此实2)时间的测..时间是..频闪摄.课堂2019-2020学年八上物理期末试卷一、选择题1.为了测量醋的密度,小明设计了如下实验步骤:①用天平测出空量筒的质量m0;②向量筒中倒入适量醋,测出醋的体积V;③用天平测出量筒和醋的总质量m总。

对小明的实验设计,下列评价中最合理的是A.实验步骤科学且合理B.对醋的体积测量错误C.测出醋的密度值偏小D.量筒不够稳定易摔碎2.如图是a、b两种物质的质量与体积的关系图像。

分别用a、b两种物质制成两个规则的实心长方体甲和乙,下列说法中正确的是A.将物体甲放入水中,一定漂浮在水面B.将物体乙放入水中,一定沉入水底C.将质量相等的甲、乙两物体捆在一起放入水中,一定悬浮在水中D.将体积相等的甲、乙两物体捆在一起放入水中,一定漂浮在水面3.下列关于光的知识应用的说法,不正确的是()A.照相机照相是利用了“凸透镜能成正立、缩小的实像”的规律B.用光沿直线传播知识可以解释“小孔为什么可以成像”C.近视眼镜利用了“凹透镜对光的发散作用”的特点D.使用投影仪时,利用了“凸透镜能成倒立、放大的实像”的规律4.以下描述的“影”字,与光沿直线传播无关的是A.立竿见影 B.皮影 C.电影 D.刀光剑影5.近期流行的“自拍神器”给旅行者自拍带来了方便。

如图所示,与直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以A.增大物距B.增大像距C.增大人像的大小D.减小取景范围6.在一个标准大气压下,对0℃的冰缓慢持续加热到全部变成100°C的水蒸气,下列所示四个温度随时间变化的图象中正确的是A.B.C.D.7.如图物态变化中属于放热的是A.树叶上的白雪熔化B.冰冻的衣服变干 C.阳光下露珠变小D .树枝上形成雾淞8.如图所示,小华在唱《青藏高原》这首歌,老爷爷所说的话是指唱到“高原”的“高”时,要求声音的A .音调高B .音调低C .响度大D .响度小9.如图所示,将一块平面镜放在水平桌面上,再把纸板ENF 垂直放在平面镜上,纸板E 、F 可绕ON 翻折,一束激光AO 贴着纸板E 射到平面镜上,下列说法正确的是A .激光AO 在纸板E 上发生漫反射B .反射光线比入射光线暗C .入射光线AO 顺时针转动,反射光线OB 将逆时针转动D .当纸板F 向后翻折时,不存在光的反射,看不到反射光线 10.关于下列乐器,说法正确的是A .运动员打鼓用的力越大,鼓声的音调就越高B .吹笛子时,手指按压不同的笛孔是为了改变响度C .“响鼓也要重锤敲”,说明鼓振动频率越快,音调越高D .在音乐会中,我们能区分出小提琴和钢琴的声音是利用了声音的音色特性 二、填空题11.一块质量为20g 的冰化成水,质量将_______(填“变大”、“变小”或“不变”),化成水后,水的体积为_______cm 3。

【人教版】物理八年级上册:第1章第4节《测量平均速度》导学案设计一、导学目标1.了解速度的概念和计算方法;2.掌握测量平均速度的实验方法;3.培养观察、实验、分析和思考的能力。

二、导学过程1. 热身•回顾上节课所学内容,复习物理量和计量的相关知识。

2. 导入•引导学生观察自己在不同情况下的运动速度,思考速度的定义。

3. 理解速度的概念•引导学生进行讨论:速度是什么?如何表示速度?4. 计算平均速度•分析示例问题:小明骑自行车沿直线道路行驶,在10分钟内行驶了5公里,求平均速度。

•设置小组活动:让学生自行组织小组,运用所学知识解决类似问题。

5. 实验探究平均速度的测量方法•引导学生设计实验,探究测量平均速度的实验方法。

•实验步骤:–步骤一:准备实验材料和仪器,包括计时器、直线轨道、小车等。

–步骤二:选择一条直线轨道,将小车放置在轨道上。

–步骤三:用计时器测量小车在轨道上的运动时间,并记录下来。

–步骤四:根据小车在运动过程中所经过的距离和所用时间,计算出平均速度。

–步骤五:重复实验多次,取平均值得出最终测得的平均速度。

•让学生记录实验数据并进行分析,最终总结实验结果。

6. 总结与拓展•引导学生总结所学内容,确认学习效果。

•拓展讨论:有什么方法可以进一步提高测量速度的准确性?三、导学讲解本节课主要介绍了速度的概念和计算方法,以及测量平均速度的实验方法。

通过实验探究的方式,引导学生亲自操作测量平均速度,培养他们的观察、实验、分析和思考能力。

四、课堂作业1.完成课堂练习题,并将步骤、原理和答案填写到导学案中;2.思考实验过程中遇到的问题和解决方法,写下实验心得。

五、学习小结通过本节课的学习,我对速度的概念和计算方法有了更深入的了解,还学会了如何测量平均速度的实验方法。

实验过程中,我体验到了科学实验的乐趣,并通过分析实验结果,进一步巩固了所学知识。

Markdown文本格式输出:# 【人教版】物理八年级上册:第1章第4节《测量平均速度》导学案设计## 一、导学目标1. 了解速度的概念和计算方法;2. 掌握测量平均速度的实验方法;3. 培养观察、实验、分析和思考的能力。

《第四节 测量平均速度》教案教学目标1.知道速度的概念;理解平均速度是用来粗略描述做变速运动物体的运动情况的。

2.会运用v =s 总t 总计算和测量物体的平均速度。

3.掌握使用物理仪器停表和刻度尺的基本技能;体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的全过程。

4.养成物理知识与实际相联系的意识和习惯,在实际物理情境中体会物理过程,学习物理知识。

5.通过实验激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度和正确、实事求是记录测量数据的严谨作风。

教学重点平均速度的计算。

教学难点设计实验测量物体的平均速度。

课时安排1课时课前准备课件教学过程一、导入新课如图所示是童话中的乌龟和兔子赛跑,说的是乌龟和兔子同时起跑,比赛谁跑得快。

由于兔子的骄傲,在比赛进行中睡了一觉,乌龟终于抢先跑到了终点。

那么:这段路程中谁的平均速度大?为什么?这节课,我们就一起来学习探究《第四节 测量平均速度》。

(板书设计) 二、自学互研(一)测量物体运动的平均速度自主阅读教材P 23的内容,独立思考并完成:1.利用如图所示中的器材测量小车沿斜面由顶端运动到底端的平均速度,一般需要测定它的路程和时间,然后利用公式v =s t计算出小车的速度,这是一种间接(选填“直接”或“间接”)的测量方法。

2.请结合教材P 23实验内容,完成下列问题:(1)实验原理:v =s t。

(2)实验器材:停表、刻度尺、斜面、小车、金属片。

(3)实验装置:如图所示。

(4)实验步骤参考教材P 23的步骤。

(5)实验注意事项:①测量小车通过的路程时,必须从开始计时的车头量到计时结束的车头;②必须在小车下滑的同时开始计时。

(6)数据记录:路程 运动时间 平均速度s 1= t 1=v 1=s2=t2=v2=(7)评估:改变斜面的坡度,小车沿斜面由顶端运动到底端的平均速度是否发生变化?如何变化?答:斜面坡度增大时,小车运动时间变短,平均速度增大;斜面坡度减小时,小车运动时间变长,平均速度减小。

测量平均速度

学习目标:

1.掌握用停表和刻度尺正确地测量时间、距离;

2.会算平均速度,加深对平均速度的理解;

3.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。

学案导学

【要点一】平均速度

1、如果测出了物体运动的距离s和通过这段距离所用的时间t,就可以算出物体在这段时间内运动的

平均速度。

2、平均速度的计算:

s v

t =

要点诠释:

1、生活中变速运动比较常见,我们所说的速度,多数情况下指的是平均速度。

2、平均速度表示运动物体在某段时间内(或某段路程内)的快慢程度。

【要点二】平均速度的测量

1、实验器材:斜面、小车、停表、刻度尺

2、实验原理:

s v

t =

3、实验过程:

(1)使斜面保持很小的坡度;

(2)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面的底端,测量小车要通过的路程S;(3)测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t;

(4)根据公式:

s

v

t

=算出平均速度。

(5)将金属片移至斜面的中点,再次测量小车到金属片的距离,小车从斜面的顶端滑下,撞到金属片

的时间。

然后算出小车通过上半段路程时的平均速度。

4、表格:

路程运动时间平均速度

1、要使斜面保持较小的斜度,这样小车加速下滑的速度较慢方便计时。

2、小车从斜面滑下时,一定要做直线运动,否则测量的路程比实际路程要小,影响实验结果。

【典型例题】

【类型一】平均速度

1. “龟兔赛跑”新传:龟兔同时从同一地点沿同一条道路向同一目标前进,兔子半途睡了一觉,醒来时发现龟离目标很近了,撒腿就跑,结果龟兔同时到达终点,下列说法错误的是()

A.在这段时间内,龟兔的平均速度相等

B.在这段路程内,龟兔的平均速度相等

C.在兔子睡觉前一段时间内,龟兔的平均速度不相等

D.无论如何,兔子的平均速度大于龟的平均速度

【答案】D

【解析】在兔子睡觉之前,兔子和乌龟运动的时间相同,乌龟通过的路程少,所以兔子的平均速度大;在整个过程中,兔子和乌龟通过的路程相同,用的时间相同,所以兔子和乌龟的平均速度相等;因此ABC说法正确;D的说法错误。

举一反三:

【变式】下面关于平均速度与瞬时速度的说法中不正确的是()

A.平均速度是反映物体位置变化的物理量

B.平均速度只能大体上反映物体运动的快慢程度

C.瞬时速度可以精确反映物体在某一时刻运动的快慢程度

D.瞬时速度可以精确反映物体在某一位置运动的快慢程度

【答案】A

【类型二】平均速度的计算

2. 一辆汽车从甲地驶往乙地,共用了一个小时时间,前20分钟内的平均速度是30km/h,

后40分钟内的速度是60Km/h ,则该汽车在这1小时内的平均速度是( ) A .35km/h B .40km/h C .45km/h D .50km/h 【答案】D

【解析】已知:130/v km h = 1120min 3t h == 260/v km h =2240min 3t h == 前20分钟走过的路程:1111

30/103s v t km h h km ==⨯=

后40分钟走过的路程:2222

60/403

s v t km h h km ==⨯=

1小时内的平均速度:12104050/1s s s km km

v km h t t h

++====

举一反三:

【变式】一个物体作直线运动,全程50m ,通过前一半路程用了4s ,通过后一半路程用了6s ,则该物体在全程中的平均速度为( ) A .10m/s B .s C .s D .5m/s 【答案】D

3. 小明去上学,以v 1的速度走过一半路程后,再以v 2的速度跑过后一半路程,则他在全程的平均速度为( ) A .

12

2

v v + B. 212()v v - C. 12122v v v v + D. 1221v v v v -

【答案】C

【解析】假设全程的距离是S

小明在前半段路程用的时间:11122s

s

t v v ==

小明在后半段路程用的时间:222

22s

s

t v v ==

小明走完全程的时间:12121212

222v v s s

t t t s v v v v +=+=

+= 小明走完全程的平均速度:121212

12

22v v s s v v v t v v s v v =

==++

举一反三:

【变式】某物体作直线运动,前三分之一的路程速度为v1,后三分之二的路程速度为v2,则该物体全程的平均速度为()

A.12

2

v v

+

B.12

2

3

v v

+

C.12

12

3

2

v v

v v

+

D.12

12

3

2

v v

v v

+

【答案】C

【类型三】测量平均速度

4. 以“城市•让生活更美好”为主题的上海世博会于2010年5月1日拉开帷幕。

同在N城工作的小王和小林结伴自己开车一起去看世博会。

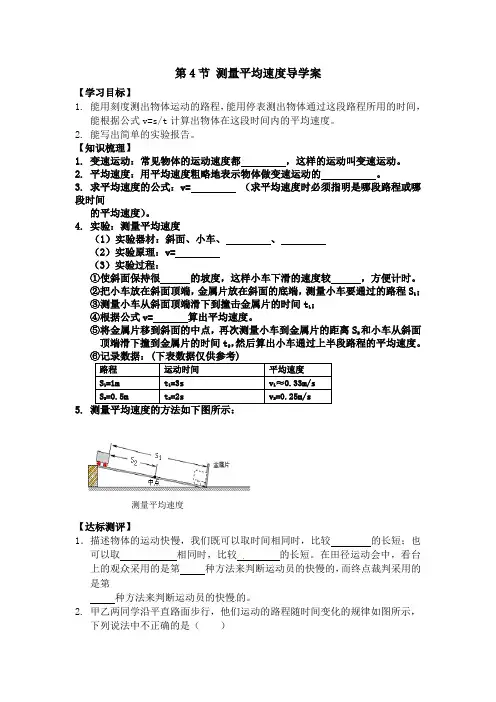

如图所示为他们在某一十字路口等红、绿灯后再次启动过程的频闪照片。

该车从图示起点处(车头所对的零刻度线位置)由静止开始出发,同时,摄像头开始拍照,以后车沿直线向右运动的过程中,照相机每隔曝光一次。

仔细观察频闪照片,如果该车照此规律从起点运动到达D处。

填写表格中所缺的数据(不需要估读)。

位置起点 A B C D 时间/s 0

路程/m 0 1 4 9

全程的平均速

度/

【答案】16;20

【解析】由图可知第三个到达第9格,第四个到达16格(16m);

已知:s==16m t=,

全程的平均速度:

16

20/

0.8

s m

v m s

t s

===

举一反三:

【变式】小刚利用如图所示的装置,进行“测量小车运动的平均速度”实验,在实验过程中记录了如下数据,请根据所给数据完成下列问题:

(1)该实验依据的原理是

(2)小车从B点运动到F点的平均速度是 cm/s。

【答案】

s

v

t

; 4

今日感悟。