房颤病理生理学的新观点

- 格式:ppt

- 大小:4.77 MB

- 文档页数:33

房颤与心房重塑研究进展及治疗展望房颤是最常见的心律失常,房颤及其并发症发病率高,是心血管死亡的主要病因。

现有治疗手段有效性仍比较局限,而且很大可能引起不良反应,因此,必须充分认识新的机制才能实现治疗创新。

心房致心律失常性重塑是房颤的核心,其定义为促进心房心律失常的心房结构或功能的任意变化。

重塑发生可能与潜在的心脏病态、全身状况(如年龄)或房颤本身等有关。

最近的研究进展强调了重塑对于房颤的重要性,提供了发病机制的新视野,并且发现了新的追踪重塑进程的生物标记物和影像技术。

本文主要阐述房颤中心房重塑病理生理研究的最新进展以及可能的治疗启示。

房颤病理生理概述及重塑的作用房颤包括4种主要病生机制:电重塑、结构重塑、自主神经系统变化和钙离子异常。

这4种机制中的每一种均可以在心脏疾病状态下诱导发生,并推动房颤发生发展,房颤又反过来促进这4方面的异常,形成房颤自我增强的特性,也就是所谓的“AF begets AF”(房颤连缀房颤)。

下面介绍上述4种房颤病生机制发生并促进房颤发展的途径。

1.电重塑心房电生理特性受离子通道、离子泵和离子交换器等调控,而其中任何一个环节可以因心房重塑而改变。

目前为止发现的电重塑的主要成分包括L型钙离子(ICaL)电流下降、整流钾离子(IK1)电流增加、小电导钙离子激活钾离子电流增加和缝隙连接重塑。

2.结构重塑结构重塑以心房扩大和组织纤维化为特征。

在一些功能状态下,心房直径是房颤折返环路持续存在的关键因素。

纤维化通过阻断纤维束连续性和干扰局部传导促进房颤发生。

另外,成纤维细胞-心肌细胞相互作用也可能引起心肌细胞生物电致心律失常性改变。

心房纤维化是促进房颤病理状态的常见终点并且可能预示着房颤复发,而房颤又进一步促进心房纤维化,导致长期房颤患者在治疗中出现抵抗。

3.自主神经系统变化自主神经系统控制调节心房生物电,而且可以启动和维持房颤。

肾上腺素能受体激活通过CaMKII和蛋白激酶A磷酸化增加L型钙离子、ryanodine受体开放概率以及肌浆网钙离子负荷,从而增加后去极化延迟(DADs)风险。

房颤的中医辩证论治特点心房颤动,是最严重的心房电活动紊乱,以心房无序的颤动为主要特征,会导致心力衰竭、动脉栓塞等严重并发症。

近年来,房颤的发病率大幅增长,目前西医治疗存在着一定的毒副作用,同时患者接受长期治疗的依从性欠佳,因此并未取得突破性的进展,而祖国医学毫无疑问为房颤的诊治开拓了一条新的思路。

1. 病因病机分析1.1古代经典对房颤的认识古代无房颤之病名,后中国中医药学会中医诊断专业委员会结合房颤相关病因、症状等将其命名为“心动悸”。

中国古代医家大体多认为房颤的病机以本虚为主,比如张仲景在《伤寒论》177条谓:“伤寒脉结代, 心动悸, 炙甘草汤主之”。

窃以为根据炙甘草汤的组成与方义,可以反测此处的“心动悸、脉结代”是由于阴阳气血亏虚,心脉不得所养导致。

成无己有《伤寒明理论》曰:“其气虚者由阳气虚弱, 心下空虚, 内动而为悸也”;虞抟著《医学正传》曰:“肾阴不足,不能上承于心则虚火妄动,心神不宁,或因怒气伤肝,或因过事繁冗,思想无穷则心主亦为之不宁故神明不安而怔忡惊悸之证作矣”;《血证论·怔忡》说: “凡思虑过度或失血过多者,乃有此虚证”,无不论证了此观点。

但同时,也有古代医家认为痰瘀内阻可导致房颤的发生。

如《血证论·怔忡》:“...否则多挟痰瘀,宜细辨之。

”认为因痰饮、淤血内结导致血行不畅, 可形成心悸怔忡。

也有医家认为房颤乃是风邪作祟,王肯堂《证治准绳·杂病》论颤振时曰: “颤,摇也;振,动也。

筋脉约束不住而莫能任持,风之象也”。

又云“此病壮年鲜有,中年以后乃有之, 老年尤多”。

笔者详加对比后认为王肯堂所言震颤之病与房颤极为相似,而房颤发作时心房快速、绝对不规则的颤动也符合“风性善行而数变”之特点。

1.2 现代中医学家对房颤的认识现代中医学家对房颤进行了更深入的研究,认为房颤多因劳伤过度,素体亏虚,导致气血阴阳亏虚而成,但同时也伴有心脉瘀阻,血行不畅。

此外风邪也是房颤发生的直接病机特点,外感风寒湿痹或郁久化热入心滞络可致房颤。

心房颤动的心脏病理学变化及临床意义导言心房颤动是一种常见的心律失常,其在心脏病理学上引起了一系列的变化。

本文旨在探讨心房颤动对心脏的病理学变化以及这些变化在临床上的意义。

通过深入了解心房颤动的病理学改变,我们可以更好地认识这种心律失常,并为其治疗提供指导。

心脏病理学变化1. 心房扩大与重塑心房颤动导致心脏的病理学改变之一是心房的扩大和重塑。

长期的心房颤动会导致心房肌细胞的结构和功能的改变,使得心房的收缩能力下降,心房壁变得薄弱。

同时,心房颤动所引起的快速而不规则的心房收缩增加了心房内的压力,进一步加重了心房的扩大。

2. 心室率失控心房颤动引起的心室率失控是其心脏病理学上的另一个特征。

心房颤动使得心室在接收心房的不规则冲动时,无法按照正常的节律收缩,导致心室率不稳定,而且往往会加快。

这种失控的心室率会增加心脏的负担,导致心脏功能的进一步恶化。

3. 血栓形成心房颤动可导致血液在心房内积聚,使得血流变得凝滞,增加了血栓形成的风险。

在心房颤动患者中,形成心房栓子的几率要比正常人群高出数倍。

这些血栓很容易脱落并通过血液流动到其他部位,引起心脏和脑血管的栓塞。

4. 心室重塑心房颤动的心室重塑是指心脏在长期心房颤动刺激下的结构和功能上的改变。

心室收缩的频率和规律性的改变导致了心室肌细胞的重塑,使得心脏的收缩力下降。

心室重塑还与心房颤动引起的心室率失控和心脏负荷的增加有关。

临床意义1. 卒中风险提高心房颤动患者由于血栓形成的风险增加,卒中的风险也相应提高。

据研究发现,心房颤动患者患上卒中的风险是正常人群的五倍以上。

因此,心房颤动患者需要加强抗凝治疗以预防卒中的发生。

2. 心力衰竭心房颤动会导致心房和心室的不同步收缩,使心脏的泵血功能下降,易导致心力衰竭的发生。

心力衰竭在心房颤动患者中较为常见,且患者的心力衰竭程度常常与心房颤动的持续时间和频率有关。

3. 心脏瓣膜病变心房颤动还可引起心脏瓣膜病变。

心房颤动患者心房的扩大和重塑会导致心脏瓣膜的改变,尤其是二尖瓣和左心耳的变异。

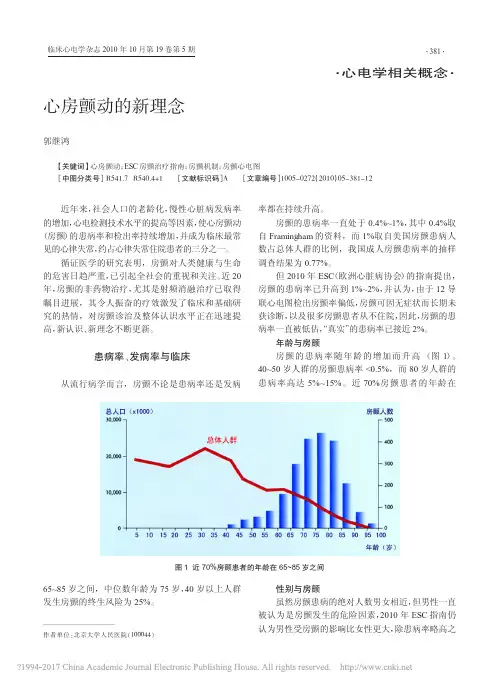

图1近70%房颤患者的年龄在65~85岁之间·心电学相关概念·心房颤动的新理念郭继鸿【关键词】心房颤动;ESC 房颤治疗指南;房颤机制;房颤心电图[中图分类号]R541.7R540.4+1[文献标识码]A[文章编号]1005-0272(2010)05-381-12近年来,社会人口的老龄化,慢性心脏病发病率的增加,心电检测技术水平的提高等因素,使心房颤动(房颤)的患病率和检出率持续增加,并成为临床最常见的心律失常,约占心律失常住院患者的三分之一。

循证医学的研究表明,房颤对人类健康与生命的危害日趋严重,已引起全社会的重视和关注。

近20年,房颤的非药物治疗,尤其是射频消融治疗已取得瞩目进展,其令人振奋的疗效激发了临床和基础研究的热情,对房颤诊治及整体认识水平正在迅速提高,新认识、新理念不断更新。

患病率、发病率与临床从流行病学而言,房颤不论是患病率还是发病率都在持续升高。

房颤的患病率一直处于0.4%~1%,其中0.4%取自Framingham 的资料,而1%取自美国房颤患病人数占总体人群的比例,我国成人房颤患病率的抽样调查结果为0.77%。

但2010年ESC (欧洲心脏病协会)的指南提出,房颤的患病率已升高到1%~2%,并认为,由于12导联心电图检出房颤率偏低,房颤可因无症状而长期未获诊断,以及很多房颤患者从不住院,因此,房颤的患病率一直被低估,“真实”的患病率已接近2%。

年龄与房颤房颤的患病率随年龄的增加而升高(图1)。

40~50岁人群的房颤患病率<0.5%,而80岁人群的患病率高达5%~15%。

近70%房颤患者的年龄在作者单位:北京大学人民医院(100044)65~85岁之间,中位数年龄为75岁,40岁以上人群发生房颤的终生风险为25%。

性别与房颤虽然房颤患病的绝对人数男女相近,但男性一直被认为是房颤发生的危险因素,2010年ESC 指南仍认为男性受房颤的影响比女性更大,除患病率略高之图3房颤发生人数50年中将持续增加3倍A 线.房颤发生人数增加3倍;B 线.经年龄校正的发生人数增加2倍外,可能还与合并症的多寡、严重度有关。

心房颤动的机制及治疗研究进展(全文)有关房颤的发生和维持机制还不清楚,本文提出房颤产生及维持的一种新的观点:即房颤始于心房传导系统病变,然后肺静脉前庭等异位兴奋灶形成频发房早、房速、房扑、房颤,快频率的房性异位心律导致心房心肌病,心房肌细胞凋亡、纤维化,心房功能丧失到不可逆转。

心房传导束及心房肌缝隙连接蛋白的变化贯穿房颤发展链的始终。

干预缝隙连接蛋白、修复心房传导束的结构及功能是防治房颤、维持窦律的关键。

本文就这方面的进展作一综述。

1.心房间传导通路Bachmann,s束是左、右心房间的主要传导通路,始于右心房上腔静脉口的右侧,横行延伸至左心房前壁,直达左心耳。

右房到左房的传导,主要通过Bachmann,s束(80-85%)完成;左、右心房之间还存在经卵圆窝边缘的传导通路,约占(5-10%);经冠状窦通络约(10-15%)。

三条通路均是优势传导通路,但由于激动发出的部位不同,其选择的优势传导途径可有不同。

窦性激动时,由于Bachmann,s束最近,故心房间传导以Bachmann,s束为主,占主导地位,激动左房的大部分部位。

卵圆窝边缘次之,仅激动局部左房,对左房的整个电激动影响较小。

而冠状窦处激动晚,冠状窦近端接受左右间隔来的激动,远端接受Bachmann,s束传导的激动,冠状窦肌袖可能不参与窦性激动的心房间传导。

来自低位右房或冠状窦口附近的冲动由于离冠状窦近,首选经冠状窦传向左房。

在左房异位节律,如左房起搏、冠状窦起搏或房扑、房颤等复杂房性心律失常时,三条传导通路全部或部分地参与心房间传导。

2.房间传导阻滞是指心房的房间束传导的延迟或阻滞,是一种与左房扩大和房速、房颤、房扑相关的严重疾病,尽管它与房性心律失常和左房的电机制密切相关,但临床医生对这种疾病大都不太重视,有研究表明房间传导阻滞在医院心脏科病人中有很高的比例,在窦性节律病人中占41.1%,在所有病人中占32.8%,并预料它在60岁及以上的病人中更普遍。

心房颤动:目前的认识和治疗建议(完整版)一、前言中华医学会心电生理和起搏分会(China Society of Pacing and Electrophysiology,CSPE)和中国医师协会心律学专业委员会(Chinese Society of Arrhythmia,CSA)发表《心房颤动:目前的认识和治疗建议》以来,有关心房颤动(房颤)的基础与临床研究的新成果不断问世,尤其是由欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)和欧洲心律学会(European Cardiac Arrhythmia Society,ECAS)等组织撰写的《2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS》及由美国心律学会(Heart Rhythm Society,HRS)、欧洲心律协会(European Heat Rhythm Association,EHRA)、亚太心律学会(Asia Pacific Heart Rhythm Society,APHRS)等组织撰写的《2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation》的发表,集中展示了在房颤这一领域的研究进展及专家认识。

在此基础上,由CSPE和CSA共同组织国内相关专家在吸收美国和欧洲指南精神的前提下,结合中国在这一领域的研究进展及专家认识,形成了《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2018)》,现予发表,旨在提供新的学术信息和规范对房颤的全程管理。

二、心房颤动的流行病学及危害1.房颤的流行病学(1)房颤的患病率:(2)房颤的致残率、致死率及医疗负担:2.房颤的危害(1)脑卒中及血栓栓塞:(2)心衰:(3)心肌梗死:(4)认知功能下降、痴呆:(5)肾功能损伤:三、心房颤动的分类近年来随着研究的深入,按照房颤发作的频率和持续时间进行分类已成为共识[17,18],该分类方法有助于指导房颤的临床管理,一般分为阵发性房颤(paroxysmal AF)、持续性房颤(persistent AF)、长程持续性房颤(long-standing persistent AF)、永久性房颤(permanent AF)4类,其定义见表1。

心房颤动的病理生理和危害探讨心房颤动是临床上最为常见的持续性心律失常,一般继发于结构性心脏病或高龄心脏病患者中,遗传因素会改变心房电生理导致心脏结构正常而易发颤动。

目前医学上对它的发病机制尚未完全弄清,但也有所认识,研究发现房颤的病理生理机制主要包括电重构、结构重构、肺静脉电位的电生理基础、房颤时血栓形成的病理生理学等方面,本文就这几点进行了简述。

标签:心房颤动;病理;生理学机制;危害1引言心房颤动是最常见的心律失常,也是造成心血管疾病发病和死亡的重要原因。

近年来,随着医学水平的不断发展,我们对于心房颤动的发生、进展的生理机制有了更多认识,但仍有很多尚未清楚。

人口老龄化的不断加剧导致心房颤动的发病率逐年增高,75岁以上人群的发病率可达10%,成为威胁老年人生命健康的一大元凶之一。

房颤发生时,心率通常呈不规则加快,有时可达100~160次/min,心房激动频率可达300~600次/min,长此以往,房颤可引发高血压、冠心病、心力衰竭、心肌缺血、血栓等严重疾病。

下面我们就心房颤动的病理生理机制及其所带来的危害进行讨论。

2心房颤动的病理生理机制2.1电重构房颤时,心房肌细胞动作电位会发生电生理改变,表现为平台压低或时限缩短。

1995年Wijffels等提出电重构概念,指出心房超速引起的房颤会随刺激时间的延长而延长,分子水平的改变会引发细胞间电耦联的改变。

目前公认的细胞电重构机制是“钙超载”。

在“钙超载”的机制下,电重构启动的关键被认为是收缩期钙离子梯度下降和肌浆网内地钙超载。

慢性房颤患者的细胞电生理显示超速延迟整流钾电流、短暂的外向型钾电流、心房细胞L型钙电流均减小。

房颤时心房高频率除极的动作电位会导致Ca2+进入心房肌细胞,细胞内钙离子负荷增加,影响细胞生存。

2.2结构重构结构重构目前被认为是房颤维持的重要因素。

有研究表示,房颤发生、维持的主要原因是心房纤维化引起的心房传导障碍。

心肌纤维化会造成电传导各向异性增加,对形成局部传导阻滞和折返激动有推进作用,并能影响心房肌细胞间的信号传导与联接。

房颤患者的运动病理生理学特征的临床研究摘要:心房颤动(简称“房颤”)是临床上最常见的心律失常,房颤给人们的生活带来了巨大的经济负担,房颤患病率的增加,加大了患者的死亡风险。

在心血管疾病中,房颤是心功能不全、脑卒中等疾病的独立危险因素,房颤及其并发症,严重威胁人类生存及健康,抗心律失常药物治疗房颤的效果不理想,射频消融手术有其局限性,因此对房颤发病机制的深入研究意义重大,基于此,本文就对房颤患者的运动病理生理学特征临床进行探讨研究。

关键词:房颤患者;运动病理生理学;特征1房颤的危害1.1脑卒中及血栓栓塞房颤增加缺血性脑卒中及体循环动脉栓塞的风险,其年发生率分别为1.92%和0.24%。

其缺血性脑卒中的风险是非房颤患者的4~5倍,且将导致近20%致死率及近60%致残率。

无论是否抗凝治疗,亚裔房颤患者均较非亚裔患者更易于发生缺血性脑卒中,同时出血性脑卒中发生风险亦较高。

体循环栓塞常见部位依次为下肢、肠系膜及内脏、上肢,60%左右的患者需要介入或外科手术干预,事件发生30天内致残率20%,致死率25%。

1.2心衰心衰和房颤常同时存在并形成恶性循环,二者有相同的危险因素如高血压、糖尿病及心脏瓣膜病等,房颤使心衰的患病率增加3倍且加重心衰的症状。

心衰[包括左室射血分数(LVEF)正常的舒张期心衰]是房颤的危险因素,房颤的发生率还直接与纽约心功能分级(NYHA分级)相关,NYHAI级的心衰患者房颤发生率小于10%,而在NYHAIV级患者中为55%,不仅如此,严重的心衰也会增快房颤的心室率。

1.3心肌梗死房颤患者发生心肌梗死的风险增加2倍,但与年龄相关性较小,其心肌梗死的年发病率为0.4%~2.5%,其中稳定型心绞痛、心脏瓣膜病、心衰、冠状动脉介入治疗后的患者发生率更高,年发生率分别为11.5%、4.47%、2.9%、6.3%。

1.4认知功能下降、痴呆房颤增加认知功能下降、痴呆、阿尔兹海默病、血管性痴呆的风险,即使对于没有脑卒中的患者,房颤同样可以导致认知功能下降和海马部萎缩,其中对认知的影响主要表现在学习能力、记忆力、执行力和注意力几个方面。

心房颤动:目前认识和治疗建议房颤的治疗有3个主要策略:控制心室率、转复和维持窦性心律、以及预防栓塞性事件。

每项治疗措施的裨益和风险,必须具体患者具体考虑。

一、病理生理和电生理机制房颤发生于3种不同的临床情况:(1)无可识别的器质性心脏病者,房颤是原发性心律失常;(2)虽无可识别的器质性心脏病,但有促使房颤发生倾向的非心脏性疾病(例如甲状腺功能亢进),房颤是继发性心律失常;(3)器质性心脏病患者,房颤是继发性心律失常。

异位局灶房性早搏是房颤最常见的一个触发因素。

房颤有自我保持的趋势,短于24h的房颤,药物和电复律的成功率较高。

持续较长时间的房颤,转复和维持窦性心律的能力受到损害。

二、房颤的分类和临床表现房颤分为阵发性和慢性两大类。

慢性房颤指房颤发作持续了几天(≥7天)或几年,也称为永久性房颤;阵发性房颤(发作持续<7天)大多可以自行转复,并可反复发作。

如果房颤发作持续了48小时以上未能自行转复而需要药物或非药物干预后才能转复的,称为持续性房颤。

48小时这个时间框架表示,超过48小时的房颤在转复心律前必须先用正规的抗凝治疗。

三、控制心室率控制心室率作为房颤患者的一线治疗。

静息时心室率60次/分至80次/分,而运动时90次/分至115次/分,可大致认为是心室率已得到较好的控制。

一般采用洋地黄药物、钙通道拮抗剂、β受体阻滞剂和某些抗心律失常药物。

合并有预激综合征的房颤患者,钙通道拮抗剂是禁用的。

四、预防栓塞性事件房颤发生后早期、房颤发生后1年内和转复为窦性心律后早期、发生栓塞的危险最高。

阿司匹林325mg/天有明显的抗凝作用。

五、转复房颤为窦性心律可用抗心律失常药物转复心律和直流电转复心律。