青藏高原及其周边活动构造纲要图

- 格式:docx

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:3

青藏⾼原东缘龙门⼭冲断带与四川盆地的现今构造表现_数字地形和地震活动证据 2007年1⽉地 质 科 学CH I N ESE JOURNAL OF GE OLOGY 42(1):31—44青藏⾼原东缘龙门⼭冲断带与四川盆地的现今构造表现:数字地形和地震活动证据3贾秋鹏1 贾 东1 朱艾斓2 陈⽵新1 胡潜伟1罗 良1 张元元1 李⼀泉1(1.南京⼤学地球科学系南京 210093; 2.中国地震局地质研究所北京 100029)摘 要 龙门⼭冲断带位于四川盆地与青藏⾼原东缘之间,其现今地貌和构造活动表现对于理解青藏⾼原东缘和四川盆地晚新⽣代的演化具有⾮常重要的意义。

已有的认识多数是从“⼭”的⾓度得出的,我们尝试从“盆”这⼀⾓度,利⽤近20年来的地震活动资料和地震反射剖⾯,结合数字⾼程模型(DE M ),通过三维可视化分析软件来探讨四川盆地及龙门⼭的地貌特征和现代构造活动表现。

初步研究结果表明:1)龙门⼭的现今地貌和地震分布具有明显的南北分段性;2)青藏⾼原东缘活动块体边界表现为由龙门⼭南段北东向构造在安县附近转折为岷⼭的南北向构造;3)龙门⼭南段的现代地震活动已深⼊四川盆地内部,形成地壳规模的楔形逆冲构造,地震活动、现代地貌和地震反射剖⾯的证据揭⽰了龙门⼭及四川盆地存在晚新⽣代构造缩短的可能性。

关键词 地震 地形地貌 构造缩短 晚新⽣代 龙门⼭ 四川盆地中图分类号:P542⽂献标识码:A ⽂章编号:0563-5020(2007)01-031-14 3国家⾃然科学基⾦资助项⽬(编号:40372091)。

贾秋鹏,1982年8⽉⽣,硕⼠研究⽣,构造地质学专业。

2006年1⽉15⽇在“构造地质学新理论与新⽅法学术研讨会”上的报告,2006-06-14改回。

青藏⾼原东缘的晚新⽣代变形模式是⽬前⼴泛争议的焦点问题之⼀。

从东向挤出模型(Avouac and Tapponnier,1993)到近年提出的下地壳流动模型(Royden et al .,1997),不同学者对青藏⾼原东缘特别是龙门⼭晚新⽣代的隆起存在着不同的认识(Royden et al .,1997;Clark and Royden,2000;Tapponnier et al .,2001;Kirby et al .,2002,2003;Burchfiel,2003;Clark et al .,2005;李勇等,2005)。

青藏高原新构造运动及环境演变2012年06月01日11:21原文地址:青藏高原新构造运动及环境演变作者:水水气势雄伟的青藏高原,北界昆仑山、祁连山,南抵喜马拉雅山;西起帕米尔高原,东迄横断山脉。

它幅员广袤、地势高亢,是全球海拔最高的高原,素有“世界屋脊”、“世界第三极”之称。

青藏高原也是世界上最年轻的高原,它并非自古以来就雄踞在地球之颠。

相反,在渺茫的远古,青藏地区却是一片汪洋大海。

青藏高原的隆起是近代亚洲地质史上最重大的事件之一。

它对于我国以至整个亚洲的自然环境的变化具有决定性的影响。

青藏高原隆起的主要原因是由于印度板块的持续北移、周围地块的抵挡,高原处在强大的挤压应力之中。

因此,高原抬升的时间必然可追索到印度板块与欧亚板块大陆碰撞的时间;但是,这并不是说自那时以来逐渐抬升成今天的高原面,大陆碰撞后高原并没有随之迅速隆起成现代所见的高原,其间经历了复杂的抬升与夷平过程,高原曾长期保持在一个较低的海拔高度上。

整个青藏高原的抬升,乃至达到今天的面貌,其间大致经历了几个复杂的阶段:青藏高原抬升的第一阶段,时间大致可以确定在4500-3800万年前(始新世E2)的一段时间内,这是印度板块与欧亚板块大陆碰撞的高峰时期。

最强烈的地区是在碰撞带及其两侧地区。

冈底斯山这时有一次较显著的快速抬升,在其南侧的前陆盆地中堆积了一套相当厚的红色砾岩,代表了与冈底斯山隆起相伴生的山麓磨拉石相堆积。

这套砾岩在西藏称为“冈底斯砾岩”,它代表了地形高差较大、地势陡峻的环境。

在一些地区的冈底斯砾岩的胶结物中曾发现过海相货币虫化石,表明这套砾岩的堆积是从海相逐渐过渡到陆相,反映了冈底斯从海底升起露出水面并逐渐成山的过程。

冈底斯山以北的高原其它地区也有抬升现象,并伴随形成一系列盆地,盆地堆积的主要是河湖相碎屑物质,无论是砾岩厚度、还是其中的砾石大小,都远不如冈底斯砾岩,这表明地形高差较小,地势开阔缓和的丘状地貌景观。

由此也表明这次抬升极不平衡:冈底斯山抬升较快、较高,而高原其它地区抬升较慢、抬升幅度不大。

第一节 认识区域1.概念:一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的根底上按照一定的指标划分出来的。

2.特点⎩⎪⎨⎪⎧具有一定的界线、地域范围、形状和面积有明确的区域特征各区域内部的特征相对一致,并与其他区域有所区别3.划分区域的目的:为了进一步了解各区域之间的差异,因地制宜对区域开发利用。

4.全国主体功能区(1)划分依据:不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和开展潜力。

(2)主要类型:分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类。

5.区域的空间尺度区域有一定的界线,有的区域界线是明确的,如国界、省界;而有的区域界线是模糊的,如湿润区和半湿润区的界线。

2.区域的空间尺度(1)一般来说,区域的空间尺度越大,表达的区域特征越宏观;尺度越小那么表达的区域特点越详细、越具体。

(2)在不同空间尺度下,同一区域的功能和开发利用也不尽相同。

(3)较大尺度的区域可包含假设干较小尺度的区域。

例如,东北平原是我国东部三大平原之一,又可划分为三江平原、松嫩平原和辽河平原。

[微思考] 区域是否等同于地域?提示:区域并不等同于地域,但“区域〞和“地域〞的实质是一样的,都是指一定范围的地理空间。

但是“区域〞是泛指,其范围有大有小;而,“地域〞一般范围较大,且更强调地方性、景观性,如农业地域、工业地域。

二、区域的类型1.根据单一指标和综合指标划分划分标准实例单一指标以积温为指标将某个区域划分为不同的温度带综合指标根据语言、宗教等指标将世界划分为东亚文化区、中东与北非文化区、欧美文化区等划分标准实例自然要素特征根椐自然条件差异将我国划分为三大自然区人文要素特征根据经济开展水平,将我国划分为兴旺地区和欠兴旺地区[名师点拨](1)汉语通常可以划分为北方方言区、吴方言区、湘方言区、粤方言区、闽方言区、客家方言区、赣方言区七大方言区。

(2)方言的形成因素主要包括:自然因素、社会历史因素和语言本身的因素。

将以下区域与其对应的划分指标连接起来。

![[2017年整理]构造地质图、构造分区图、构造纲要图](https://uimg.taocdn.com/f76001f19a89680203d8ce2f0066f5335b81675e.webp)

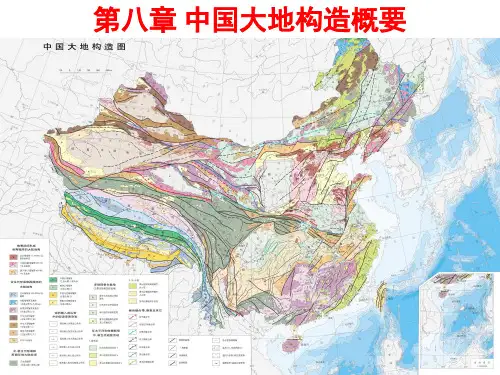

构造地质图、构造分区图、构造纲要图[导读]构造地质图:构造分区图是为了表达矿床的生成与沉积作用、构造变动和岩浆活动等的关系及它们彼此之间的关系。

相同或不同的构造特点的图件,是编制构造岩相图或岩相古地理图的底图,有时候可直接作为成矿规律图的底图,特别是中比例尺图纸。

构造地质图:构造地质图是为了表达矿床的生成与沉积作用、构造变动和岩浆活动等的关系及它们彼此之间的关系。

相同或不同的构造特点的图件,是编制构造岩相图或岩相古地理图的底图,有时候可直接作为成矿规律图的底图,特别是中比例尺图纸。

一、以同比例尺区域地质图为底图,综合利用区域褶皱、断裂、岩浆岩分布图及岩石成份分布等资料及物化探资料,采用地质历史发展与地质力学相配合的分析方法进行编制。

二、褶皱构造:在填绘有岩性分布及岩层产状要素的地图上,其褶皱形态已明显表示出来,无需再用特定的构造符号加以表示。

在不够清晰醒目时,则以不同图例的梭形线条表示背斜或向斜的轴线。

褶曲轴线的颜色要以同旋回期的颜色来表达。

在资料允许的条件下,地层产状要素可以用稀密度不同的彩色等高线来表示不同的倾斜度,同时表明产状要素符号。

三、断裂构造包括深断裂、大断裂、构造缝合线,一般断层及由广泛发育的小型错动和裂隙组成的强裂隙带等。

这些构造也是经常控制岩浆岩、金属矿田或矿床分布的重要空间,因此在图上均应表示。

(一)深断裂和大断裂皆属发育时间长,可经几个地址时期,在空间上又延长极远且可穿过几个构造层的强烈错断地带。

一般在地台上复有盖层的地区,对深、大断裂的确定,根据某些人的意见,深断裂属于切割基底,包括华力西以前各个时期形成的基底大断裂。

而大断裂则属于并不切入基底而只切穿盖层的断层,不论其长度有多大,皆名之为大断裂。

由于二者有时隐伏,有时出露,其生成时代亦不尽相同。

因此在图上应以特定的色调和线条分别表示。

由于隐伏断裂曾被厚度不等的沉积物所掩盖,因此需用间接手段进行推测。

推测隐伏深断裂带的标志:地貌特征、中或新生代盆地线状排列或连串的重迭凹地、岩层的挠折、同时沉降的褶皱轴(褶皱系统的横向或斜交沉降带)、连串的岩浆岩体、强烈的蚀变带、现状排列的岩墙、单位裂隙度的显著增高,这些标志的一种或几种交替成单个线状排列,此外,物探异常以及隐伏断裂带两侧分布的沉积岩相、沉积物厚度、构造线、构造类型、岩浆活动类型的不同或显著不同。

川藏铁路沿线及邻区环境工程地质问题概论郭长宝;张永双;蒋良文;石菊松;孟文;杜宇本;马春田【摘要】川藏铁路是我国正在规划建设的重要铁路干线之一,是西部大通道的重要组成部分.该铁路线横跨扬子板块、川滇地块、羌塘地块和拉萨地块等大地构造单元,在复杂的地质构造背景条件下,川藏铁路沿线活动断裂、地震和地质灾害极为发育,严重制约着川藏铁路的规划建设.在野外地质调查、钻探、地应力测量和室内测试分析的基础上,对川藏铁路规划建设中可能遇到的活动断裂、高地应力、高地温、岩爆和地质灾害等主要环境工程地质问题进行了论述分析,认为:川藏铁路沿线及邻区发育有54条区域活动断裂,其中对铁路有直接重要影响的全新世活动断裂有17条;研究区内地震活动频繁,约有50%的规划线路位于地震动峰值加速度>0.2g地区,部分地段>0.4g,潜在地震风险大;铁路沿线主要的地质灾害类型为崩塌、滑坡和泥石流,地质灾害受活动断裂影响强烈,部分地段发育有高速远程滑坡;川藏铁路沿线构造应力场和地热场复杂,深埋隧道工程建设时容易发生岩爆、软岩大变形和高温热害等工程地质问题.%The Sichuan-Tibet Railway is one of the most important main railway lines under planned and construction of China,and it is an important part of China western transportationsystem.However,because the railway passes through several big tectonic units,e.g.the Yangtze plate,Sichuan-Yunnan plate,Qiangtang plate and Lhasa plate,under these complex geological conditions,there are some complex geological problems along the Sichuan-Tibet Railway,such as active faults,earthquakes and other geohazards,and thus the planning and construction of the Sichuan-Tibet Railway are restricted.Based on the field geological investigation,geological drilling,analysis of in-situ stressmeasurements and laboratory testing,the paper analyzes the main environmental and engineering geological problens along therailway,e.g.active faults,high crustal stress,high geothermal activities,rock burst and geodisasters that might occur in the process of railway construction.And the authors deem that there are 54 regional active faults along the Sichuan-Tibet Railway and its adjacent area,and 17 of them are active faults and have directly important effect on the railway construction;the earthquake is frequent in the study area,and 50% of the planning route is located in the area of seismic peak ground acceleration more than 0.2 g,part of the region more than 0.4 g,so the potential seismic risk is likely to happen;the main geohazards are collapse,landslide and debris flow along the railway,most of them are controlled and affected by active faults,and the long run-out landslides are also developed in this area;the tectonic stress and geothermal field are complicated along the railway,and some serious engineering problems are in high risk in the railway construction,such as rock burst,soft rock's big deformation,and high geothermal calamity.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2017(031)005【总页数】13页(P877-889)【关键词】川藏铁路;活动断裂;工程地质问题;地质灾害;地质选线【作者】郭长宝;张永双;蒋良文;石菊松;孟文;杜宇本;马春田【作者单位】中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031;中国地质调查局,北京100037;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081;中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P642.2;P694规划建设中的川藏铁路由东向西穿越四川盆地西部及青藏高原东部,由位于第二阶梯的四川盆地经雅安过渡到第一阶梯的青藏高原,穿越二郎山、折多山、横断山等山脉,横跨大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江和怒江等大江大河至林芝,沿雅鲁藏布江至拉萨,线路全长约1 910 km。