俄罗斯作家创作心理研究_文学思维导图

- 格式:xmin

- 大小:389.84 KB

- 文档页数:1

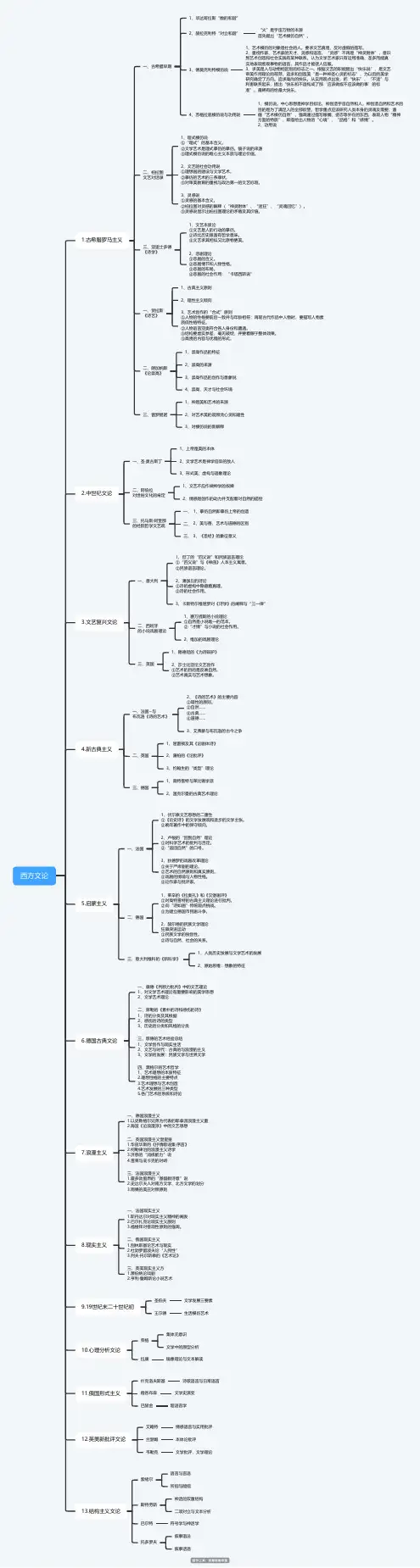

西方文论1.古希腊罗马主义一、古希腊早期1、毕达哥拉斯“数的和谐”2、赫拉克利特“对立和谐”“火”是宇宙万物的本源首先提出“艺术模仿自然”。

3、德莫克利特模仿说1、艺术模仿的对象是社会的人。

要求文艺真是,反对虚假的描写。

2、重视作家、艺术家的天才、灵感和语言。

“灵感”不再是“神灵附体”,意识到艺术创造和社会实践有某种联系。

认为文学艺术家只有运用准确、圣多而能真实地表现客观事物的语言,其作品才能使人信服。

3、求美是人与动物相区别的标志之一。

根据文艺的职能提出“快乐说”,是文艺审美作用理论的萌芽。

追求和创造美“是一种神圣心灵的标志”,为以后的美学研究确定了方向。

追求高尚的快乐。

从实用观点出发,把“快乐”、“不适”与利害联系起来,提出“快乐和不适构成了那‘应该做或不应该做的事’的标准”。

最稀有的给最大快乐。

4、苏格拉底模仿说与功用说1、模仿说。

中心思想是神学目标论。

神创造宇宙自然和人。

神创造自然和艺术的目的是为了满足人的全部欲望。

哲学重点应该研究人类本身的灵魂及需要;遵循“艺术模仿自然”,强调通过描写眼睛、姿态等外在的东西,表现人物“精神方面的特质”,即描绘出人物的“心境”、“品格”和“感情”。

2、功用说二、柏拉图文艺对话录1、理式模仿说①“理式”的基本含义。

②文学艺术是理式摹仿的摹仿。

镜子说的来源③理式模仿说的唯心主义本质与理论价值。

2、文艺的社会功用说①理想国的建设与文学艺术。

②摹仿的艺术的三条罪状。

③对审美教育的重视与政治第一的文艺标准。

3、灵感说①灵感的基本含义。

②柏拉图对灵感的解释(“神灵附体”、“迷狂”、“灵魂回忆”)。

③灵感说显示出柏拉图理论的矛盾及其价值。

三、亚里士多德《诗学》1、文艺本质论①文艺是人的行动的摹仿。

②诗比历史跟富有哲学意味。

③文艺求其相似又比原物更美。

2、悲剧理论①悲剧的含义。

②悲剧情节和人物性格。

③悲剧的布局。

④悲剧的社会作用:“卡塔西斯说”一、贺拉斯《诗艺》1、古典主义原则2、理性主义倾向3、艺术创作的“合式”原则①人物的性格要前后一致并与年龄相符;再现古代作品中人物时,要描写人物素质低性格特征。

基于思维导图的俄国文学“小人物”形象分析作者:刚雪玲马晓慧侯永强来源:《文教资料》2018年第08期摘要:“小人物”形象是俄国文学中的一个重要现象,在19世纪俄国文学创作中起着举足轻重的作用。

研究“小人物”形象利于学生更深刻地理解俄国文学。

如何有效梳理与记忆“小人物”形象这一线索成为如今许多俄语学习者的难题。

思维导图作为一种发散思维的工具,不仅能有效分析这条脉络,而且对整个俄语学习大有裨益。

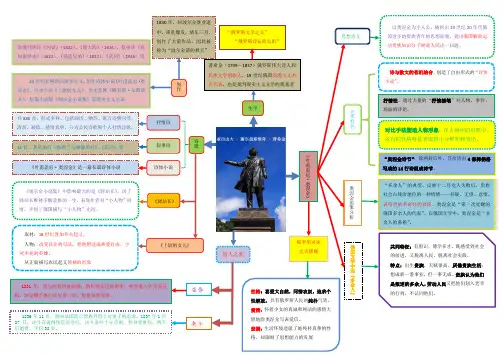

关键词:思维导图“小人物”形象梳理记忆俄语学习一、引言“小人物”形象是19世纪俄国文学中一个重要的人物形象。

普希金在《驿站长》中创作出“维林”这一形象,开创了小人物的先河,随后众多作家开始创作这一主题。

果戈理在继承普希金思想的同时,又塑造了不同性格的“小人物”,从而开拓了小人物的主题。

陀思妥耶夫斯基通过《穷人》等作品将小人物创作推向顶峰。

他们大多对这类人寄予同情与怜悯,或重在揭发官僚制度对小人物的迫害,描写小人物悲惨的命运批判沙皇专制制度,激起社会对这一阶层的关注。

作家在不同时期创作出的小人物形象各异,所要表达的思想感情各有不同。

学生学习这一主题时,只研究单个作品是无法掌握“小人物”整条线索的。

思维导图作为一种思维工具,具有梳理、联想、记忆等功能,因此在研究“小人物”过程中起着关键作用。

二、思维导图的概念及应用情况(一)思维导图的概念思维导图Mind Mapping是由英国著名心理学家、教育家托尼·巴赞(Tony Buzan)在1970年创立的一种图形思维工具。

思维导图①是发散性思维的表达,也是人类思维的自然功能。

这是一种非常有用的图形技术,是打开大脑潜力的万能钥匙。

思维导图可以应用于生活的各个方面,根据它改进后的学习能力和清晰的思维方式会改善人的行为表现。

思维导图会以多种形式呈现,通过感官刺激真正进入人的大脑,因为相对于单调的文字笔记大脑更易于接受有视觉、维度刺激的思维导图。

思维导图又称层级图,通过划分层次和类别能使思维自然有序地形成。

基于思维导图的俄国文学“小人物”形象分析作者:刚雪玲马晓慧侯永强来源:《文教资料》2018年第08期摘要:“小人物”形象是俄国文学中的一个重要现象,在19世纪俄国文学创作中起着举足轻重的作用。

研究“小人物”形象利于学生更深刻地理解俄国文学。

如何有效梳理与记忆“小人物”形象这一线索成为如今许多俄语学习者的难题。

思维导图作为一种发散思维的工具,不仅能有效分析这条脉络,而且对整个俄语学习大有裨益。

关键词:思维导图“小人物”形象梳理记忆俄语学习一、引言“小人物”形象是19世纪俄国文学中一个重要的人物形象。

普希金在《驿站长》中创作出“维林”这一形象,开创了小人物的先河,随后众多作家开始创作这一主题。

果戈理在继承普希金思想的同时,又塑造了不同性格的“小人物”,从而开拓了小人物的主题。

陀思妥耶夫斯基通过《穷人》等作品将小人物创作推向顶峰。

他们大多对这类人寄予同情与怜悯,或重在揭发官僚制度对小人物的迫害,描写小人物悲惨的命运批判沙皇专制制度,激起社会对这一阶层的关注。

作家在不同时期创作出的小人物形象各异,所要表达的思想感情各有不同。

学生学习这一主题时,只研究单个作品是无法掌握“小人物”整条线索的。

思维导图作为一种思维工具,具有梳理、联想、记忆等功能,因此在研究“小人物”过程中起着关键作用。

二、思维导图的概念及应用情况(一)思维导图的概念思维导图Mind Mapping是由英国著名心理学家、教育家托尼·巴赞(Tony Buzan)在1970年创立的一种图形思维工具。

思维导图①是发散性思维的表达,也是人类思维的自然功能。

这是一种非常有用的图形技术,是打开大脑潜力的万能钥匙。

思维导图可以应用于生活的各个方面,根据它改进后的学习能力和清晰的思维方式会改善人的行为表现。

思维导图会以多种形式呈现,通过感官刺激真正进入人的大脑,因为相对于单调的文字笔记大脑更易于接受有视觉、维度刺激的思维导图。

思维导图又称层级图,通过划分层次和类别能使思维自然有序地形成。

《罪与罚》心理分析与写作任务1. 引言1.1 概述在文学作品中,心理分析是一种重要的研究方法,它通过深入揭示作品中人物的思想、情感和行为,帮助读者更好地理解作品背后所蕴含的意义与主题。

《罪与罚》作为俄国作家陀思妥耶夫斯基的代表著作之一,引起了广泛的关注和讨论。

本文将对该小说进行心理分析,并结合作者的写作任务探讨其心理描写手法。

1.2 文章结构本文将分为五个章节来进行全面而深入的分析。

首先,在引言部分,我们将对文章的概述、结构和目的进行介绍;接着,在第二章中,我们将对《罪与罚》中涉及到的人物心理描写、内心斗争和矛盾以及因果关系与罪恶感进行详细剖析;第三章将聚焦于19世纪俄罗斯社会环境、地理与文化背景影响下的罪与罚主题呈现以及法律和道德观念对犯罪行为产生的影响;第四章将探讨作者在小说中对角色塑造的处理方式和目标表达意图,以及叙事手法在小说中的应用和意义解读;最后,在结论部分,我们将总结心理分析和写作任务分析所发现的重要观点,并探讨对读者的启示和思考,评价《罪与罚》在研究和阅读上的价值。

1.3 目的本文旨在通过对《罪与罚》进行心理分析和写作任务分析,深入剖析陀思妥耶夫斯基此一伟大作品中人物形象塑造、情感表达与主题呈现等方面的手法,并借此探讨俄国19世纪社会背景及其对犯罪行为产生影响的因素。

通过本文的阐述,读者可以更好地理解该小说所传达的深刻内涵,并从中获得思考与启示。

同时,本文也意在评价《罪与罚》在文学界乃至社会科学领域中具有重要地位与价值。

2. 罪与罚心理分析:2.1 人物心理描写:在《罪与罚》中,心理描写是整个小说的重要组成部分。

作者通过深入刻画主要角色的内心活动,展现了他们复杂的思想和情感状态。

其中最引人注目的是主人公罗迪昂·罗斯托夫斯基的心理描写。

通过对罗斯托夫斯基内心世界的细致刻画,读者能够更好地理解他所经历的痛苦和纷乱。

2.2 内心斗争与矛盾:《罪与罚》中的主人公罗斯托夫斯基经历了一系列内心斗争和矛盾。