初中文言文实词专题讲解和练习(无答案)

- 格式:doc

- 大小:647.00 KB

- 文档页数:11

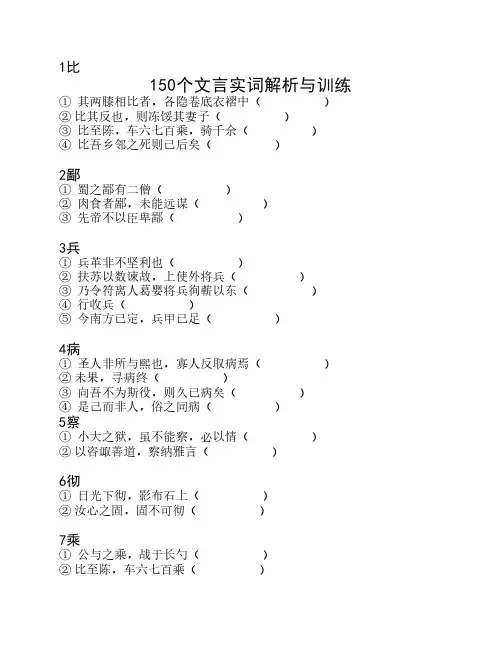

1比150个文言实词解析与训练① 其两膝相比者,各隐卷底衣褶中( )②比其反也,则冻馁其妻子( )③ 比至陈,车六七百乘,骑千余( )④ 比吾乡邻之死则已后矣( )2鄙① 蜀之鄙有二僧( )② 肉食者鄙,未能远谋( )③ 先帝不以臣卑鄙( )3兵① 兵革非不坚利也( )② 扶苏以数谏故,上使外将兵( )③ 乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东( )④ 行收兵( )⑤ 今南方已定,兵甲已足( )4病① 圣人非所与熙也,寡人反取病焉( )②未果,寻病终( )③ 向吾不为斯役,则久已病矣( )④ 是己而非人,俗之同病( )5察① 小大之狱,虽不能察,必以情( )②以咨诹善道,察纳雅言( )6彻① 日光下彻,影布石上( )②汝心之固,固不可彻( )7乘① 公与之乘,战于长勺( )②比至陈,车六七百乘( )③ 自京师乘风雪,历齐河、长清( )8从① 从先人还家,于舅家见之( )②从小丘西行百二十步( )③ 隶而从者,崔氏二小生( )④ 小惠未徧,民弗从也( )⑤ 可以一战,战则请从( )⑥ 七十而从心所欲,不逾矩( )⑦ 一狼得骨止,一狼仍从( )⑧ 太守归而宾客从也( )⑨ 乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也( )⑩见渔人,乃大惊,问所从来( )9当2 陈康肃公尧咨善射,当世无双( )②吾闻二世少子也,不当立( )③当此时,诸郡县苦秦吏者( )④ 咨臣以当世之事( )⑤ 当奖率三军,北定中原( )⑥ 今当远离,临表涕零,不知所言( )⑦ 募有能捕之者,当其租入( )⑧ 当其南北分者,古长城也( )⑨ 崖限当道者,世皆谓之天门云( )⑩ 僻不当道者,皆不及往( )10道① 得道者多助,失道者寡助( )②伐竹取道,下见小潭( )③ 会天大雨,道不通( )④ 伐无道,诛暴秦( )⑤ 先帝创业未半,而中道崩殂( )⑥ 以咨诹善道,察纳雅言( )⑦ 不足为外人道也( )⑧ 道皆砌石为磴( )11得① 夫环而攻之,必有得天时者矣( )②争而不得,不可谓强( )③ 今日存明日去,吾不得而见之矣( )④ 其龌龊亦耐不得( )⑤ 一狼得骨止,一狼仍从( )⑥ 山水之乐,得之心而寓之酒也( )⑦ 或得日,或否( )⑧ 以俟夫观人风者得焉( )⑨ 林尽水源,便得一山( )⑩ 既出,得其船( )⑪ 遂迷,不复得路( )⑫ 然得而腊之以为饵( )⑬ 虽鸡狗不得宁焉( )12定① 今南方已定,兵甲已足( )②当奖率三军,北定中原( )13伐① 伐竹取道,下见小潭( )②十年春,齐师伐我( )③ 伐无道,诛暴秦( )④ 以至仁伐至不仁( )14犯① 并皆暴犯百姓( )②若有作奸犯科及为忠善者( )③ 触风雨,犯寒暑( )④ 盖一岁之犯死者二焉( )15方① 北方有侮臣者,愿借子杀之( )②今齐地方千里,百二十城( )③ 方欲行,转视积薪后( )④ 今南方已定,兵甲已足( )⑤ 石苍黑色,多平方,少圜( )⑥ 太行、王屋二山,方七百里( )⑦ 今方来,吾欲辱之( )16负① 命夸娥氏二子负二山( )②师略授小技,此来为不负也( )3 苍山负雪,明烛天南( )4 至于负者歌于途,行者休于树( )17赋① 刻唐贤今人诗赋于其上( )②岁赋其二,募有能捕之者( )③ 更若役,复若赋( )④ 孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎( )18更① 乡里皆谓已死,更相庆( )②更有小说家言,各种传奇恶曲( )③ 更若役,复若赋( )19故① 故君子有不战,战必胜矣( )②既克,公问其故( )③ 彼竭我盈,故克之( )④ 故天将降大任于是人也( )⑤ 故有所览辄省记( )⑥ 骨已尽矣,而两狼之并驱如故( )⑦ 故自号曰醉翁也( )⑧ 扶苏以数谏故,上使外将兵( )⑨ 将尉醉,广故数言欲亡( )⑩ 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也( )⑪ 故五月渡泸,深入不毛( )⑫ 故为之说,以俟夫观人风者得焉( )20 顾① 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉( )②王顾左右而言他( )③ 顾野有麦场,场主积薪其中( )④ 三顾臣于草庐之中( )21观1 是日,观道中石刻( )②其文理皆有可观者( )③ 启窗而观,雕栏相望焉( )④ 可远观而不可亵玩焉( )⑤ 由此观之,王之蔽甚矣( )⑥ 曰“姑俟异日观”云尔( )⑦ 反覆诵观,可欣可泣( )⑧ 予观夫巴陵胜状( )⑨ 此则岳阳楼之大观也( )⑩ 今以蒋氏观之,犹信( )⑪ 以俟夫观人风者得焉( )22归① 往借,不与,归而形诸梦( )②而其归书也必速( )③ 一屠晚归,担中肉尽( )④ 微斯人,吾谁与归( )⑤ 云归而岩穴暝( )⑥ 朝而往,暮而归( )⑦ 太守归而宾客从也( )23过1 一眼即过,与我何与也( )2 群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏( )3 人恒过,然后能改( )4 读书以过目成诵为能( )5 以其境过清,不可久居( )6 过中不至,太丘舍去,去后乃至( )7 岂以一过即记,遂了其事乎( )24好① 敏而好学,不耻下问( )②余幼好书,家贫难致( )2 有好事者船载以入( )25号① 阴风怒号,浊浪排空( )②故自号曰醉翁也( )③ 号令召三老、豪杰与皆来会计事( )④ 陈涉乃立为王,号为张楚( )5 号呼而转徙,饥渴而顿踣( )26还① 贫者自南海还,以告富者( )②郑人买其椟而还其珠( )③ 明道中,从先人还家( )④ 又七年,还自扬州( )⑤ 兴复汉室,还于旧都( )6 便要还家,设酒杀鸡作食( )27会① 会宾客大宴( )②又以钜鹿之战、……垓下之会为最( )③ 迁客骚人,多会于此( )④ 会天大雨,道不通,度已失期( )⑤ 号令召三老、豪杰与皆来会计事( )28惠① 甚矣,汝之不惠( )3 小惠未徧,民弗从也( )29及① 君美甚,徐公何能及君也( )②各种传奇恶曲,及打油诗词( )③ 若有作奸犯科及为忠善者( )④ 及郡下,诣太守,说如此( )⑤ 今所经中岭及山巅( )⑥ 及既上,苍山负雪,明烛天南( )7 僻不当道者,皆不及往( )30极① 然则北通巫峡,南极潇湘( )②感极而悲者矣( )③ 渔歌互答,此乐何极( )④ 初极狭,才通人( )4 极天云一线异色,须臾成五采( )31计① 通计一舟,为人五( )②而计其长,曾不盈寸( )③ 虎因喜,计之曰:“技止此耳!”( )④ 今亡亦死,举大计亦死( )5 号令召三老、豪杰与皆来会计事( )6 则汉室之隆,可计日而待也( )7 卒见使于一鼠,堕此虫之计中( )32济1 读书以过目成诵为能,最是不济事( )2 阴谷皆入济( )33加① 而山不加增,何苦而不平( )3 牺牲玉帛,弗敢加也,必以信( )34假① 非夫人之物而强假焉( )②乃悟前狼假寐,盖以诱敌( )35间① 中间力拉崩倒之声( )②肉食者谋之,又何间焉( )③ 数月之后,时时而间进( )④ 傅说举于版筑之间( )⑤ 以为神,蔽林间窥之( )⑥ 水声潺潺而泻出于两峰之间者( )⑦ 颓然乎其间者,太守醉也( )⑧ 又间令吴广之次所旁丛祠中( )8 受任于败军之际,奉命于危难之间( )9 山间之朝暮也( )36简① 盖简桃核修狭者为之( )②是以先帝简拔以遗陛下( )37见① 于舅家见之,十二三矣( )②平原不在,正见清河( )③ 斗折蛇行,明灭可见( )④ 见其发矢十中八九,但微颔之( )⑤ 而至于郢,见公输盘( )⑥ 曹刿请见( )⑦ 下见小谭( )⑧ 于是入朝见威王( )⑨ 吾不得而见之矣( )⑩ 虎见之,庞然大物也( )⑪ 此鼠之见闭而不得去者也( )⑫ 见渔人,乃大惊,问所从来( )⑬ 稍见云中白若摴蒱数十立者( )38竭① 一鼓作气,再而衰,三而竭( )②彼竭我盈,故克之( )③ 庶竭驽钝,攘除奸凶( )4 殚其地之出,竭其庐之人( )39尽① 尽信《书》,则不如无《书》( )②断其喉,尽其肉,乃去( )③ 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨( )④ 骨已尽矣,而两狼之并驱如故( )⑤ 至于斟酌损益,进尽忠言( )⑥ 林尽水源,便得一山( )⑦ 触草木,尽死( )⑧ 退而甘食其土之有,以尽吾齿( )10 其远古刻尽漫失( )40进① 令初下,群臣进谏,门庭若市( )②数月之后,时时而间进( )③ 期年之后,虽欲言,无可进者( )④ 譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也( )⑤ 是进亦忧,退亦忧( )5 至于斟酌损益,进尽忠言( )41居① 以其境过清,不可久居( )②佛印居右,鲁直居左( )③ 居右者椎髻仰面( )④ 北山愚公者,年且九十,面山而居( )⑤ 居庙堂之高,则忧其民( )⑥ 自吾氏三世居是乡( )⑦ 曩与吾祖居者,今其室十无一焉( )8 而半山居雾若带然( )42举1 胶鬲举于鱼盐之中( )②是以众议举宠为督( )③今亡亦死,举大计亦死( )④ 且壮士不死即已,死即举大名耳( )43具① 仲永生五年,未尝识书具( )②具以情告( )③ 罔不因势象形,各具情态( )④ 具答之( )⑤ 此人一一为具言所闻,皆叹惋( )44俱① 蛟或浮或没,行数十里,处与之俱( )2 虽与之俱学,弗若之矣( )③ 为一说,使与书俱( )3 宫中府中,俱为一体( )45聚1 太医以王命聚之( )2 聚室而谋曰( )46遽① 是方啮也,而遽死也( )3 其父虽善游,其子岂遽善游哉( )47决① 孔子不能决也( )②舍问,其奚决焉( )48绝1 率妻子邑人来此绝境( )2 往来而不绝者,滁人游也( )3 忽然抚尺一下,群响毕绝( )4 佛印绝类弥勒( )5 侧目,微笑,默叹,以为妙绝( )6 读《易》至韦编三绝( )49类① 佛印绝类弥勒( )②义不杀少而杀众,不可谓知类( )4 今黄生贫类予,其借书亦类予( )50临① 把酒临风,其喜洋洋者矣( )②有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也( )③ 临溪而渔,溪深而鱼肥( )④ 故临崩寄臣以大事也( )5 今当远离,临表涕零,不知所言( )51虑① 困于心,衡于虑,而后作( )②智者千虑,必有一失( )③ 必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已( )4 此皆良实,志虑忠纯( )52论① 曹刿论战( )②孔孟论学( )③ 其他祖父积、子孙弃者无论焉( )④ 宜付有司论其刑赏( )5 先帝在时,每与臣论此事( )⑥ 乃不知有汉,无论魏晋( )53漫① 亭东自足下皆云漫( )②其远古刻尽漫失( )54明① 越明年,贫者自南海还( )②斗折蛇行,明灭可见( )③ 明日徐公来,孰视之,自以为不如( )④ 今日存明日去,吾不得而见之矣( )⑤ 名实已明,而天下之理得矣( )⑥ 庭下如积水空明( )⑦ 越明年,政通人和,百废俱兴( )⑧ 至若春和景明,波澜不惊( )⑨ 晦明变化者,山间之朝暮也( )⑩以昭陛下平明之理( )⑪ 恐托付不效,以伤先帝之明( )及既上,苍山负雪,明烛天南( )⑬ 理明矣,而或不达于事( )55名① 即书诗四句,并自为其名( )②且人患志之不立,何忧令名不彰邪( )③ 其船背稍夷,则题名其上( )④ 对联、题名并篆文( )⑤ 人有百口,口有百舌,不能名其一处也( )⑥ 山不在高,有仙则名( )⑦ 名之者谁?太守自谓也( )7 且壮士不死即已,死即举大名耳( )56命① 帝感其诚,命夸娥氏二子负二山( )②夫子何命焉为( )③ 五十而知天命( )④ 徒属皆曰:“敬受命。

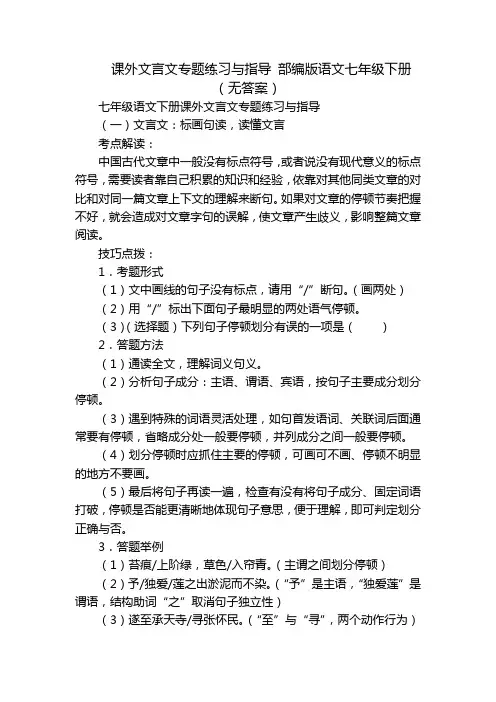

课外文言文专题练习与指导部编版语文七年级下册(无答案)七年级语文下册课外文言文专题练习与指导(一)文言文:标画句读,读懂文言考点解读:中国古代文章中一般没有标点符号,或者说没有现代意义的标点符号,需要读者靠自己积累的知识和经验,依靠对其他同类文章的对比和对同一篇文章上下文的理解来断句。

如果对文章的停顿节奏把握不好,就会造成对文章字句的误解,使文章产生歧义,影响整篇文章阅读。

技巧点拨:1.考题形式(1)文中画线的句子没有标点,请用“/”断句。

(画两处)(2)用“/”标出下面句子最明显的两处语气停顿。

(3)(选择题)下列句子停顿划分有误的一项是()2.答题方法(1)通读全文,理解词义句义。

(2)分析句子成分:主语、谓语、宾语,按句子主要成分划分停顿。

(3)遇到特殊的词语灵活处理,如句首发语词、关联词后面通常要有停顿,省略成分处一般要停顿,并列成分之间一般要停顿。

(4)划分停顿时应抓住主要的停顿,可画可不画、停顿不明显的地方不要画。

(5)最后将句子再读一遍,检查有没有将句子成分、固定词语打破,停顿是否能更清晰地体现句子意思,便于理解,即可判定划分正确与否。

3.答题举例(1)苔痕/上阶绿,草色/入帘青。

(主谓之间划分停顿)(2)予/独爱/莲之出淤泥而不染。

(“予”是主语,“独爱莲”是谓语,结构助词“之”取消句子独立性)(3)遂至承天寺/寻张怀民。

(“至”与“寻”,两个动作行为)(4)盖/竹柏影也。

(句首连词后停顿)(5)其一/犬坐于前。

(歧义短语之间要停顿)例文引路:阅读下面的文章,回答问题。

稻凡稻种最多。

不粘者禾曰秔①,米曰粳。

粘者禾曰稌②,米曰糯。

质本粳而晚收带粘,不可为酒只可为粥者又一种性也。

凡稻谷形有长芒、短芒、长粒、尖粒、圆顶、扁面不一。

其中米色有雪白、牙黄、大赤、半紫、杂黑不一。

湿种之期,最早者春分以前,名为社种,最迟者后于清明。

(选自《天工开物》,有删节)【注释】①秔:音jīng。

②稌:音tú。

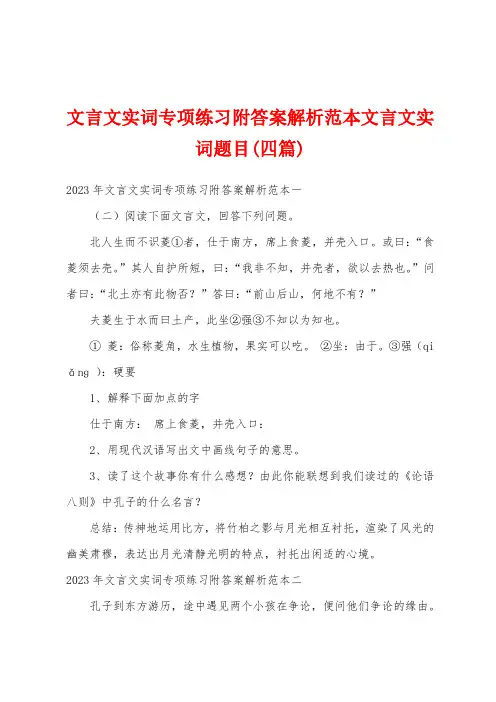

文言文实词专项练习附答案解析范本文言文实词题目(四篇)2023年文言文实词专项练习附答案解析范本一(二)阅读下面文言文,回答下列问题。

北人生而不识菱①者,仕于南方,席上食菱,并壳入口。

或曰:“食菱须去壳。

”其人自护所短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热也。

”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有?”夫菱生于水而曰土产,此坐②强③不知以为知也。

①菱:俗称菱角,水生植物,果实可以吃。

②坐:由于。

③强(qi ǎnɡ):硬要1、解释下面加点的字仕于南方:席上食菱,并壳入口:2、用现代汉语写出文中画线句子的意思。

3、读了这个故事你有什么感想?由此你能联想到我们读过的《论语八则》中孔子的什么名言?总结:传神地运用比方,将竹柏之影与月光相互衬托,渲染了风光的幽美肃穆,表达出月光清静光明的特点,衬托出闲适的心境。

2023年文言文实词专项练习附答案解析范本二孔子到东方游历,途中遇见两个小孩在争论,便问他们争论的缘由。

有一个小孩说:“我认为太阳刚升起时距离人近(我以/日/始出/时/去人近),而到中午的时候距离人远。

”另一个小孩则认为太阳刚升起的时候距离人远,而到中午的时候距离人近。

一个小孩说:“太阳刚升起的时候大得像一个车盖,等到正午就小得像一个盘子,这不是远处的看着小而近处的看着大吗?”另一个小孩说:“太阳刚升起的时候凉爽而略带寒意,等到中午的时候像手伸进热水里一样热,这不是近的时候感觉热而远的时候感觉凉吗?”孔子不能判决(谁对谁错)。

两个孩子笑着说:“谁说你学问渊博呢?”《两小儿辩日》解释选自《列子·汤问》。

原文共十三章,这是第七章。

《列子》成书于春秋战国时期,由列御寇编写。

东游:向东游历。

东:东方。

游:游历、游学。

见:观察。

辩斗:辩论,争辩。

辩:争。

其:代词,他们,两小儿。

故:原因,缘由。

以:以为,认为。

始:刚刚,才。

去:离;距离。

日中:正午。

初:刚刚。

车盖:车篷,古时车上的篷盖,像雨伞一样,呈圆形。

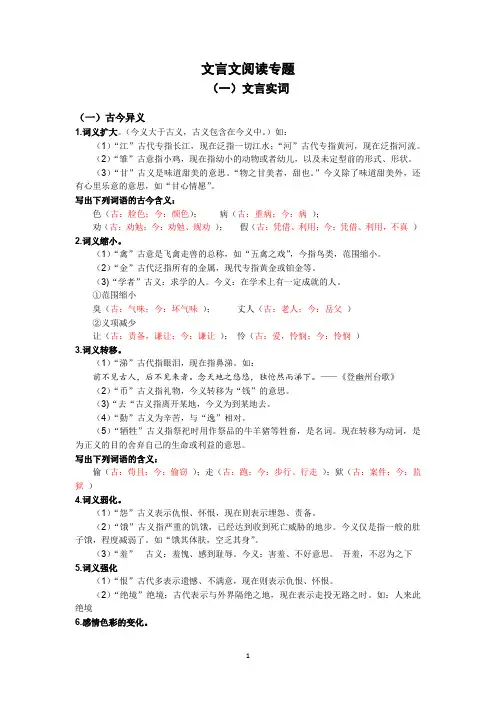

文言文阅读专题(一)文言实词(一)古今异义1.词义扩大。

(今义大于古义,古义包含在今义中。

)如:(1)“江”古代专指长江,现在泛指一切江水;“河”古代专指黄河,现在泛指河流。

(2)“雏”古意指小鸡,现在指幼小的动物或者幼儿,以及未定型前的形式、形状。

(3)“甘”古义是味道甜美的意思。

“物之甘美者,甜也。

”今义除了味道甜美外,还有心里乐意的意思,如“甘心情愿”。

写出下列词语的古今含义:色(古:脸色;今:颜色);病(古:重病;今:病);劝(古:劝勉;今:劝勉、规劝);假(古:凭借、利用;今:凭借、利用,不真)2.词义缩小。

(1)“禽”古意是飞禽走兽的总称,如“五禽之戏”,今指鸟类,范围缩小。

(2)“金”古代泛指所有的金属,现代专指黄金或铂金等。

(3)“学者”古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

①范围缩小臭(古:气味;今:坏气味);丈人(古:老人;今:岳父)②义项减少让(古:责备,谦让;今:谦让);怜(古:爱,怜悯;今:怜悯)3.词义转移。

(1)“涕”古代指眼泪,现在指鼻涕。

如:前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——《登幽州台歌》(2)“币”古义指礼物,今义转移为“钱”的意思。

(3)“去“古义指离开某地,今义为到某地去。

(4)“勤”古义为辛苦,与“逸”相对。

(5)“牺牲”古义指祭祀时用作祭品的牛羊猪等牲畜,是名词。

现在转移为动词,是为正义的目的舍弃自己的生命或利益的意思。

写出下列词语的含义:偷(古:苟且;今:偷窃);走(古:跑;今:步行、行走);狱(古:案件;今:监狱)4.词义弱化。

(1)“怨”古义表示仇恨、怀恨,现在则表示埋怨、责备。

(2)“饿”古义指严重的饥饿,已经达到收到死亡威胁的地步。

今义仅是指一般的肚子饿,程度减弱了。

如“饿其体肤,空乏其身”。

(3)“羞”古义:羞愧、感到耻辱。

今义:害羞、不好意思。

吾羞,不忍为之下5.词义强化(1)“恨”古代多表示遗憾、不满意,现在则表示仇恨、怀恨。

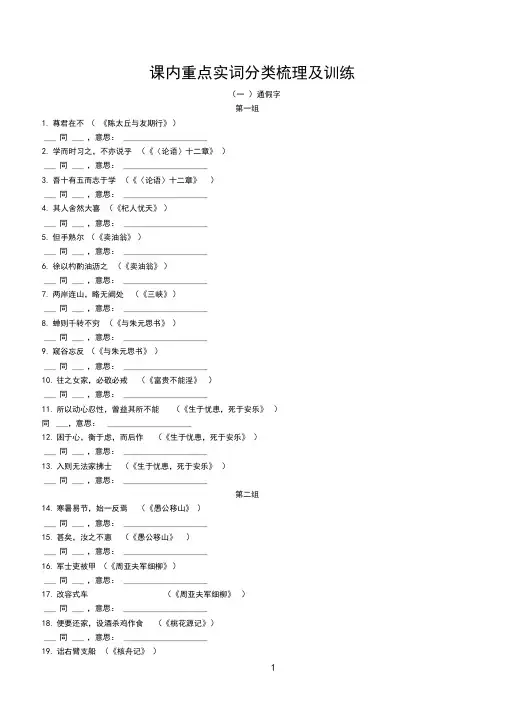

课内重点实词分类梳理及训练(一)通假字第一组1.尊君在不(《陈太丘与友期行》)___ 同___ ,意思:_____________________2.学而时习之,不亦说乎(《〈论语〉十二章》)___ 同___ ,意思:_____________________3.吾十有五而志于学(《〈论语〉十二章》)___ 同___ ,意思:_____________________4.其人舍然大喜(《杞人忧天》)___ 同___ ,意思:_____________________5.但手熟尔(《卖油翁》)___ 同___ ,意思:_____________________6.徐以杓酌油沥之(《卖油翁》)___ 同___ ,意思:_____________________7.两岸连山,略无阙处(《三峡》)___ 同___ ,意思:_____________________8.蝉则千转不穷(《与朱元思书》)___ 同___ ,意思:_____________________9.窥谷忘反(《与朱元思书》)___ 同___ ,意思:_____________________10.往之女家,必敬必戒(《富贵不能淫》)___ 同___ ,意思:_____________________11.所以动心忍性,曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)同___ ,意思:_____________________12.困于心,衡于虑,而后作(《生于忧患,死于安乐》)___ 同___ ,意思:_____________________13.入则无法家拂士(《生于忧患,死于安乐》)___ 同___ ,意思:_____________________第二组14.寒暑易节,始一反焉(《愚公移山》)___ 同___ ,意思:_____________________15.甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)___ 同___ ,意思:_____________________16.军士吏被甲(《周亚夫军细柳》)___ 同___ ,意思:_____________________17.改容式车(《周亚夫军细柳》)___ 同___ ,意思:_____________________18.便要还家,设酒杀鸡作食(《桃花源记》)___ 同___ ,意思:_____________________19.诎右臂支船(《核舟记》)1___ 同___ ,意思:_____________________20.左手倚一衡木(《核舟记》)___ 同___ ,意思:_____________________21.北冥有鱼(《北冥有鱼》)___ 同___ ,意思:_____________________22.《兑命》曰“学学半”(《虽有嘉肴》)___ 同___ ,意思:_____________________23.选贤与能(《大道之行也》)___ 同___ ,意思:_____________________24.矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(《大道之行也》)___ 同___ ,意思:_____________________25.祗辱于奴隶人之手(《马说》)___ 同___ ,意思:_____________________26.食马者不知其能千里而食也(《马说》)___ 同___ ,意思:_____________________27.食不饱,力不足,才美不外见(《马说》)___ 同___ ,意思:_____________________第三组28.政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)___ 同___ ,意思:_____________________29.属予作文以记之(《岳阳楼记》)___ 同___ ,意思:_____________________30.故患有所不辟也(《鱼我所欲也》)___ 同___ ,意思:_____________________31.万钟则不辩礼义而受之(《鱼我所欲也》)___ 同___ ,意思:_____________________32.所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)___ 同___ ,意思:________________________ 同___ ,意思:_____________________33.乡为身死而不受(《鱼我所欲也》)___ 同___ ,意思:_____________________34.故不错意也(《唐雎不辱使命》)___ 同___ ,意思:_____________________35.仓鹰击于殿上(《唐雎不辱使命》)___ 同___ ,意思:_____________________36.四支僵劲不能动(《送东阳马生序》)___ 同___ ,意思:_____________________37.同舍生皆被绮绣(《送东阳马生序》)___ 同___ ,意思:_____________________38.与之论辨(《送东阳马生序》)同,意思:___________________________— 2—39.孰视之,自以为不如(《邹忌讽齐王纳谏》)同,意思:___________________________(二)古今异义词(一)《咏雪》(1个)与儿女讲论文义古义:,今义:子女,男女(二)《穿井得一人》(1个)国人道之,闻之于宋君古义:,今义:指本国的人(三)《桃花源记》(5个)1.芳草蚪美,落英缤纷古义: ,今义:指食物味道好2.阡陌交通,鸡犬相闻古义: ,今义:各种交通运输和邮电事业的总称3.率妻子邑人来此绝境,不复出焉古义:,今义:对已婚男子的配偶的称呼古义: ,今义:指没有出路的境地4.乃不知有汉,无论.魏晋古义: ,今义:连词,表示在任何条件下结果都不会改变(四)《礼记》二则(5个)1.故日:教.学.相长也古义: ,今义:教书”或指教师把知识、技能传授给学生的过程2.不独子其子.古义:,今义:儿子3.男有分,女有归.古义:,今义:返回“归还“由“属于“4.货恶其弃于地也古义: ,今义:指货物或商品5.盗窃乱贼,而不作古义:,今义:指偷东西的人(五)《曹刿论战》(2个)1.牺牲玉帛,弗敢加也,必以信古义: ,今义:为了正义事业舍弃自己的生命2.忠之属也。

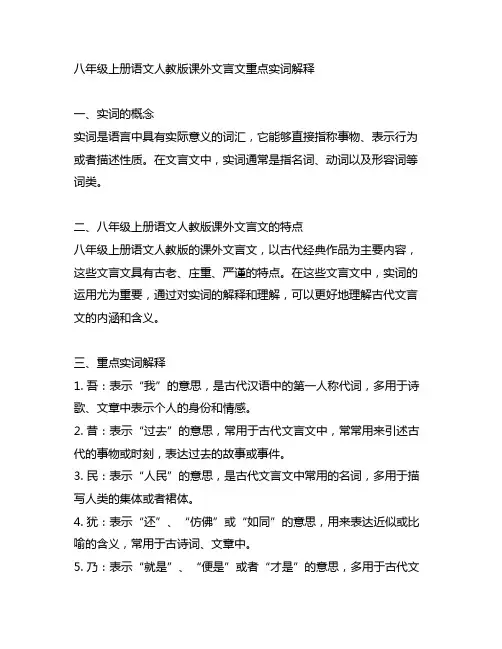

八年级上册语文人教版课外文言文重点实词解释一、实词的概念实词是语言中具有实际意义的词汇,它能够直接指称事物、表示行为或者描述性质。

在文言文中,实词通常是指名词、动词以及形容词等词类。

二、八年级上册语文人教版课外文言文的特点八年级上册语文人教版的课外文言文,以古代经典作品为主要内容,这些文言文具有古老、庄重、严谨的特点。

在这些文言文中,实词的运用尤为重要,通过对实词的解释和理解,可以更好地理解古代文言文的内涵和含义。

三、重点实词解释1. 吾:表示“我”的意思,是古代汉语中的第一人称代词,多用于诗歌、文章中表示个人的身份和情感。

2. 昔:表示“过去”的意思,常用于古代文言文中,常常用来引述古代的事物或时刻,表达过去的故事或事件。

3. 民:表示“人民”的意思,是古代文言文中常用的名词,多用于描写人类的集体或者裙体。

4. 犹:表示“还”、“仿佛”或“如同”的意思,用来表达近似或比喻的含义,常用于古诗词、文章中。

5. 乃:表示“就是”、“便是”或者“才是”的意思,多用于古代文言文中,用来表示事物的确定或者强调。

6. 或:表示“或者”、“或许”、“有时”等意思,是表示选择、疑问或者可能性的连词,在古代文言文中常常使用。

7. 惟:表示“只”、“唯一”或“而”的意思,常用于古代文章、诗歌中,表示唯一或者强调的语气。

8. 斯:表示“这”、“这个”或“此”的意思,常用于古代文言文中,表示特定的人或事物。

四、实词解释的重要性在阅读八年级上册语文人教版的课外文言文时,对重点实词进行解释和理解具有重要意义。

实词的正确解释可以帮助读者更好地理解古代文言文的意思和内涵。

实词的解释可以帮助读者熟悉和掌握古代汉语的词汇和语法特点,提高文言文阅读的能力和水平。

实词解释还可以帮助读者更好地领会古代文学作品的魅力,增进对文学的理解和欣赏。

五、总结八年级上册语文人教版课外文言文中的重点实词,是理解古代文言文意义和内涵的关键。

通过对实词的解释和理解,读者可以更好地领会古代文言文的意思和魅力,提高文言文阅读的能力和水平。

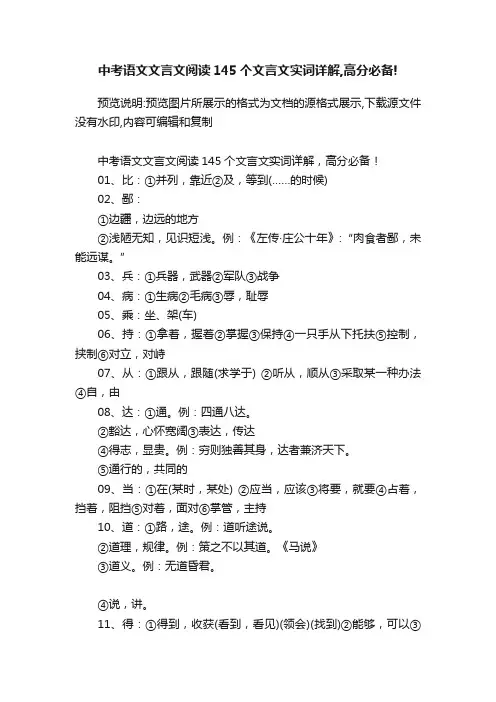

中考语文文言文阅读145个文言文实词详解,高分必备!预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制中考语文文言文阅读145个文言文实词详解,高分必备!01、比:①并列,靠近②及,等到(……的时候)02、鄙:①边疆,边远的地方②浅陋无知,见识短浅。

例:《左传·庄公十年》:“肉食者鄙,未能远谋。

”03、兵:①兵器,武器②军队③战争04、病:①生病②毛病③辱,耻辱05、乘:坐、架(车)06、持:①拿着,握着②掌握③保持④一只手从下托扶⑤控制,挟制⑥对立,对峙07、从:①跟从,跟随(求学于) ②听从,顺从③采取某一种办法④自,由08、达:①通。

例:四通八达。

②豁达,心怀宽阔③表达,传达④得志,显贵。

例:穷则独善其身,达者兼济天下。

⑤通行的,共同的09、当:①在(某时,某处) ②应当,应该③将要,就要④占着,挡着,阻挡⑤对着,面对⑥掌管,主持10、道:①路,途。

例:道听途说。

②道理,规律。

例:策之不以其道。

《马说》③道义。

例:无道昏君。

④说,讲。

11、得:①得到,收获(看到,看见)(领会)(找到)②能够,可以③同“德”,感恩12、尔:①第二人称代词,你(们),你(们)的②指示代词,这,那③近④形容词或副词词尾⑤语气词,通“耳”,相当于“而已”13、伐:①砍伐②攻打,讨伐14、犯:①侵害,危害②触犯,违犯15、方:①方圆,周围②区域,地方③将,将要16、负:背,以背载物。

例:负荆请罪。

17、赋:一种文体18、更:①交替,轮换,更换②又,另,还③古代夜间的计时单位19、苟:①苟且,不严肃②姑且,暂且③连词,如果,假设。

例:苟利国家生与死,岂因祸福避趋之。

20、故:①过去,原来,照旧。

例:故友。

②原因,缘故。

例:妻跪问其故。

《乐羊子妻》③所以,因此。

例:是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

④特意21、顾:①回头看,看,看见(环顾,四顾) ②拜访③还,反而22、观:①仔细看,看(观赏)②景象。

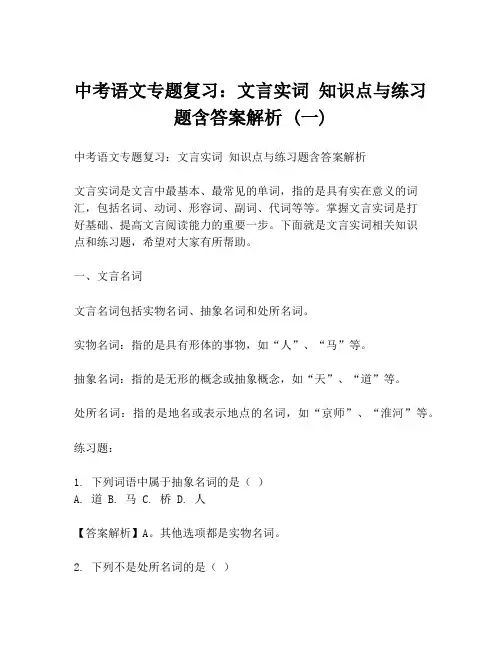

中考语文专题复习:文言实词知识点与练习题含答案解析 (一)中考语文专题复习:文言实词知识点与练习题含答案解析文言实词是文言中最基本、最常见的单词,指的是具有实在意义的词汇,包括名词、动词、形容词、副词、代词等等。

掌握文言实词是打好基础、提高文言阅读能力的重要一步。

下面就是文言实词相关知识点和练习题,希望对大家有所帮助。

一、文言名词文言名词包括实物名词、抽象名词和处所名词。

实物名词:指的是具有形体的事物,如“人”、“马”等。

抽象名词:指的是无形的概念或抽象概念,如“天”、“道”等。

处所名词:指的是地名或表示地点的名词,如“京师”、“淮河”等。

练习题:1. 下列词语中属于抽象名词的是()A. 道B. 马C. 桥D. 人【答案解析】A。

其他选项都是实物名词。

2. 下列不是处所名词的是()A. 长江B. 华山C. 宫殿D. 金阙【答案解析】C。

其他选项都是处所名词,宫殿是实物名词。

二、文言动词文言动词主要分为实词和虚词,实词指的是具有实际意义的动词,虚词则指没有实际意义的助动词、连词和语气词。

实词:指的是具有实际意义的动词,如“行”、“言”等。

虚词:指的是没有实际意义的助动词、连词和语气词,如“之”、“乎”等。

练习题:1. 下列不是文言动词的是()A. 道B. 赐C. 学D. 识【答案解析】A。

道是名词。

2. 下列词语中属于虚词的是()A. 是B. 食C. 泣D. 声【答案解析】A。

是是实义动词。

其他选项都是实词。

三、文言形容词和副词文言形容词和副词除了用法外,与现代汉语形容词和副词是基本一致的。

形容词:指的是表示事物性质、特征的词汇,如“美”、“善”等。

副词:指的是修饰动词、形容词和副词的词汇,如“常”、“甚”等。

练习题:1. 下列词语中属于副词的是()A. 善B. 明C. 久D. 长【答案解析】C。

其他选项都是形容词。

2. “渐渐地,夜幕低垂。

”句中,“渐渐地”属于()A. 形容词B. 动词C. 副词D. 名词【答案解析】C。

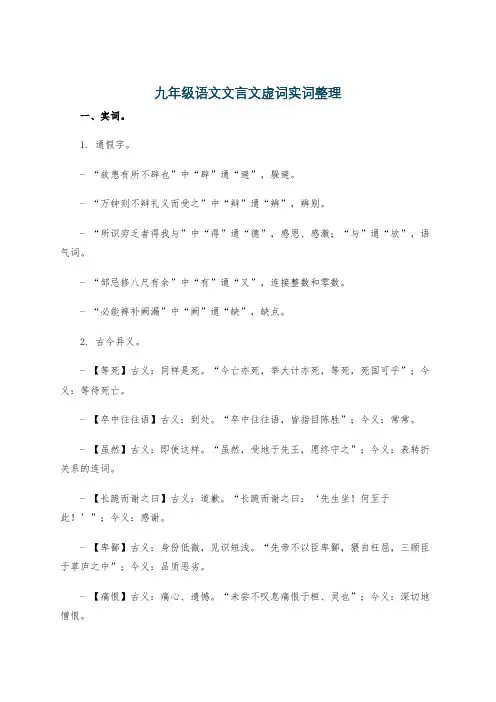

九年级语文文言文虚词实词整理一、实词。

1. 通假字。

- “故患有所不辟也”中“辟”通“避”,躲避。

- “万钟则不辩礼义而受之”中“辩”通“辨”,辨别。

- “所识穷乏者得我与”中“得”通“德”,感恩、感激;“与”通“欤”,语气词。

- “邹忌修八尺有余”中“有”通“又”,连接整数和零数。

- “必能裨补阙漏”中“阙”通“缺”,缺点。

2. 古今异义。

- 【等死】古义:同样是死。

“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎”;今义:等待死亡。

- 【卒中往往语】古义:到处。

“卒中往往语,皆指目陈胜”;今义:常常。

- 【虽然】古义:即使这样。

“虽然,受地于先王,愿终守之”;今义:表转折关系的连词。

- 【长跪而谢之曰】古义:道歉。

“长跪而谢之曰:‘先生坐!何至于此!’”;今义:感谢。

- 【卑鄙】古义:身份低微,见识短浅。

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”;今义:品质恶劣。

- 【痛恨】古义:痛心、遗憾。

“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”;今义:深切地憎恨。

3. 一词多义。

- 【因为】“先帝不以臣卑鄙”。

- 【用来】“以光先帝遗德”。

- 【把】“故临崩寄臣以大事也”。

- 【做、干】“今为宫室之美为之”。

- 【为了】“乡为身死而不受”。

- 【是】“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”。

4. 词类活用。

- 【大楚兴,陈胜王】“王”,名词用作动词,称王。

- 【尉果笞广】“笞”,名词用作动词,用鞭、杖或竹板打。

- 【天下苦秦久矣】“苦”,形容词的意动用法,以……为苦。

- 【轻寡人与】“轻”,形容词用作动词,轻视。

- 【请广于君】“广”,形容词用作动词,扩充。

- 【亲贤臣,远小人】“亲”“远”,形容词用作动词,亲近、疏远。

- 【攘除奸凶】“奸凶”,形容词用作名词,奸邪凶恶的人。

二、虚词。

1. 之。

- 【助词,的】“此诚危急存亡之秋也”。

- 【宾语前置的标志】“何陋之有”(同样为补充例句)。

- 【代词,代指人、事、物等】“愿陛下亲之信之”。

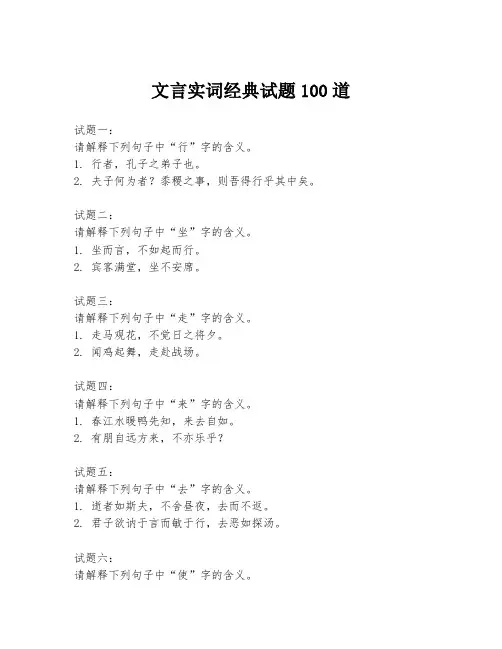

文言实词经典试题100道试题一:请解释下列句子中“行”字的含义。

1. 行者,孔子之弟子也。

2. 夫子何为者?黍稷之事,则吾得行乎其中矣。

试题二:请解释下列句子中“坐”字的含义。

1. 坐而言,不如起而行。

2. 宾客满堂,坐不安席。

试题三:请解释下列句子中“走”字的含义。

1. 走马观花,不觉日之将夕。

2. 闻鸡起舞,走赴战场。

试题四:请解释下列句子中“来”字的含义。

1. 春江水暖鸭先知,来去自如。

2. 有朋自远方来,不亦乐乎?试题五:请解释下列句子中“去”字的含义。

1. 逝者如斯夫,不舍昼夜,去而不返。

2. 君子欲讷于言而敏于行,去恶如探汤。

试题六:请解释下列句子中“使”字的含义。

1. 使者驰传,以告诸侯。

2. 使民以时,不害其生。

试题七:请解释下列句子中“闻”字的含义。

1. 闻鸡起舞,志在四方。

2. 闻过则喜,知过必改。

试题八:请解释下列句子中“见”字的含义。

1. 见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

2. 君子成人之美,不成人之恶,见利思义,见危授命。

试题九:请解释下列句子中“知”字的含义。

1. 知之为知之,不知为不知,是知也。

2. 知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。

试题十:请解释下列句子中“致”字的含义。

1. 致治之道,必先治其身。

2. 非无泪,为国士,不得而致之。

试题十一:请解释下列句子中“举”字的含义。

1. 举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。

2. 举直错诸枉,能使枉者直。

试题十二:请解释下列句子中“发”字的含义。

1. 发奋忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

2. 朝发白帝,暮到江陵。

试题十三:请解释下列句子中“收”字的含义。

1. 春种一粒粟,秋收万颗子。

2. 收天下之兵,聚之咸阳。

试题十四:请解释下列句子中“言”字的含义。

1. 言必信,行必果。

2. 君子不器,言寡尤,行寡悔。

试题十五:请解释下列句子中“尽”字的含义。

1. 尽信书,则不如无书。

2. 尽日寻春不见春,芒鞋踏破陇头云。

试题十六:请解释下列句子中“当”字的含义。

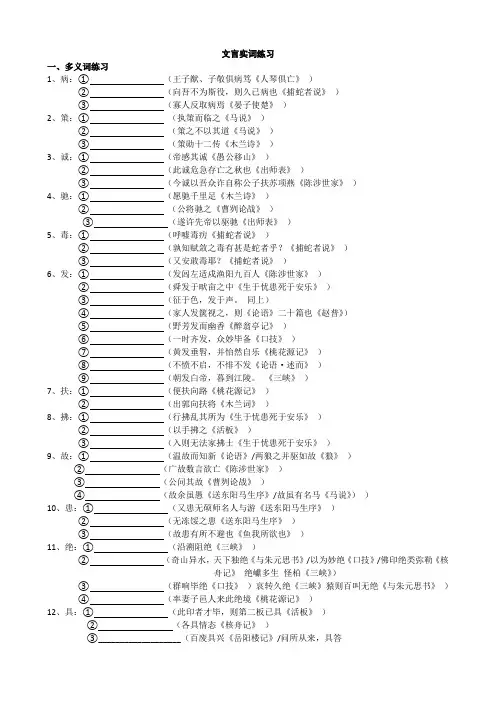

文言实词练习一、多义词练习1、病:①(王子猷、子敬俱病笃《人琴俱亡》)②(向吾不为斯役,则久已病也《捕蛇者说》)③(寡人反取病焉《晏子使楚》)2、策:①(执策而临之《马说》)②(策之不以其道《马说》)③(策勋十二传《木兰诗》)3、诚:①(帝感其诚《愚公移山》)②(此诚危急存亡之秋也《出师表》)③(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕《陈涉世家》)4、驰:①(愿驰千里足《木兰诗》)②(公将驰之《曹刿论战》)③(遂许先帝以驱驰《出师表》)5、毒:①(呼嘘毒疠《捕蛇者说》)②(孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?《捕蛇者说》)③(又安敢毒耶?《捕蛇者说》)6、发:①(发闾左适戍渔阳九百人《陈涉世家》)②(舜发于畎亩之中《生于忧患死于安乐》)③(征于色,发于声。

同上)④(家人发箧视之,则《论语》二十篇也《赵普》)⑤(野芳发而幽香《醉翁亭记》)⑥(一时齐发,众妙毕备《口技》)⑦(黄发垂髫,并怡然自乐《桃花源记》)⑧(不愤不启,不悱不发《论语·述而》)⑨(朝发白帝,暮到江陵。

《三峡》)7、扶:①(便扶向路《桃花源记》)②(出郭向扶将《木兰词》)8、拂:①(行拂乱其所为《生于忧患死于安乐》)②(以手拂之《活板》)③(入则无法家拂士《生于忧患死于安乐》)9、故:①(温故而知新《论语》/两狼之并驱如故《狼》)②(广故数言欲亡《陈涉世家》)③(公问其故《曹刿论战》)④(故余虽愚《送东阳马生序》/故虽有名马《马说》))10、患:①(又患无硕师名人与游《送东阳马生序》)②(无冻馁之患《送东阳马生序》)③(故患有所不避也《鱼我所欲也》)11、绝:①(沿溯阻绝《三峡》)②(奇山异水,天下独绝《与朱元思书》/以为妙绝《口技》/佛印绝类弥勒《核舟记》绝巘多生怪柏《三峡》)③(群响毕绝《口技》)哀转久绝《三峡》猿则百叫无绝《与朱元思书》)④(率妻子邑人来此绝境《桃花源记》)12、具:①(此印者才毕,则第二板已具《活板》)②(各具情态《核舟记》)③___________________(百废具兴《岳阳楼记》/问所从来,具答13、去:①(去国怀乡《岳阳楼记》/一狼径去《狼》)②(我以日始出时去人近《两小儿辩日》)③(去死肌,杀三虫《捕蛇者说》)14、若:①(山有小口,仿佛若有光《桃花源记》)②(若毒之乎?更若役,复若赋《捕蛇者说》)③(若有作奸犯科及为忠善者《出师表》)④(徐公不若君之美也《邹忌讽齐王纳谏》/曾不若孀妻弱子《愚公移山》)15、遗:①(是以先帝简拔以遗陛下《出师表》/父母岁有裘葛之遗《送东阳马生序》)②(深追先帝遗诏《出师表》)16、益:①(曾益其所不能《生于忧患死于安乐》)②(有所广益《出师表》)③(益习其声《黔之驴》)17、易:①(若止印三二本,未为简易《活板》)②(寒暑易节《愚公移山》)18、志:①(寻向所志《桃花源记》)②(处处志之《桃花源记》)③(燕雀安知鸿鹄之志哉《陈涉世家》)19、坐:①(停车坐爱枫林晚《山行》)②(何坐?坐盗《晏子使楚》)③(满坐寂然《口技》)20、足:①(东坡现右足《核舟记》)②(今北方已定,兵甲已足《出师表》)③(不足为外人道也《桃花源记》)④(以中有足乐者《送东阳马生序》)二、通假字练习1、与之论辨,言和而色夷(《送东阳马生序》)2、故患有所不辟也(《鱼我所欲也》)3、小惠未徧,民弗从也(《曹刿论战》)4、入则无法家拂士(《生于忧患,死于安乐》)5、万钟则不辩礼义而受之(《鱼我所欲也》)6、食之不能尽其材(《马说》)7、一厝逆东,一厝雍南(《愚公移山》)8、为天下唱,宜多应者(《陈涉世家》)9、所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)10、人皆伏其精练(《梵天寺木塔》)11、左手倚一衡木(《核舟记》)12、困于心,衡于虑(《生于忧患,死于安乐》)13、甚矣,汝之不惠《愚公移山》)14、项为之强(《幼时记趣》)15、同舍生皆被绮绣(《送东阳马生序》)16、寡助之至,亲戚畔之(《得道多助,失道寡助》17、将军身被坚执锐(《陈涉世家》)18、两岸连山,略无阙处。

初中文言文180个实词虚词详解1.安:(1)怎么(安求其能千里也)(2)养(衣食所安)2.卑:(1)低下(非天质之卑)(2)身份低微(先帝不以臣卑鄙)3.备:(1)周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》)(2)具备。

(一时齐发,众妙毕备《口技》)(3)准备。

(犹得备晨炊《石壕吏》)4.被:(1)影响(被于来世)(2)同“披”,穿(皆被绮绣)5.鄙:(1)边境(蜀之鄙有二僧《为学》)(2)鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》)(3)出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)6.毕:(1)尽(毕力平险《愚公移山》)(2)全部(群响毕绝《口技》)7.薄:(1)迫近,接近。

(薄暮冥冥《岳阳楼记》)(2)轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》)(3)厚度小。

(薄如钱唇《活板》)8.策:(1)马鞭。

(执策而临之《马说》)(2)鞭打、驱使。

(策之不以其道《马说》)(3)记录。

(策勋十二转《木兰诗》)(4)计谋。

(成语“束手无策”)9.长:c hán g(1)长度。

(舟首尾长约八分有奇《核舟记》)(2)与“短”相对。

(北市买长鞭《木兰诗》)(3)长久(长寿)。

(但愿人长久《明月几时有》)(4)永远。

(死者长已矣《石壕吏》)(5)z hǎn g,排行最大(木兰无长兄《木兰诗》)(6)z hǎn g,头领。

(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)10.称:(1)c hèn相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)(2)c hēn g称赞(先帝称之曰能)11.诚:(1)诚心(帝感其诚)(2)的确,实在(此诚危急存亡之秋也)(3)果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成,汉室可兴))12.惩:(1)苦于(惩山北之塞《愚公移山》)(2)惩罚13.驰:(1)骑(愿驰千里足)(2)驱车(追赶)(公将驰之)14.出:(1)发、起(方其出海门)(2)在边疆打仗(出则方叔、召虎)(3)来到(每岁京尹出浙江亭教阅水兵)(4)产生(计将安出)15.辞:(1)推辞(蒙辞以军中多务)(2)语言(未尝稍降辞色)16.次:(1)编次。

2023年初中文言文分类知识点+习题演练----文言实词(原卷版)一、知识点技巧一:直接迁移法又称“联想推断法”,即联系课内学过的有关语句中该词的用法推断词义。

如上面一题中“申子尝请仕其从兄”的“尝”,如果能联想到《岳阳楼记》中“予尝求古仁人之心”的“尝”字的意思,就能理解该句“尝”的意思为“曾经”。

技巧二:语境推断法解释词义时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

如上面二题中“独不闻天子好田猎乎”的“闻”,结合语境可知“闻”应为“听说,知道”的意思。

技巧三:组词推断法将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后再根据具体语境确定文言实词的词义。

如上面二题中“以供岁赋”的“赋”的意义推断,大家可以把“赋”组成几个词语,从中做选择:赋税、诗词歌赋、天赋……通过筛选,不难找到“赋税”这个意思。

技巧四:古今对照法即以古今构词特点比照推断词义。

汉语词汇中有一部分词古为今用,但意义往往古今不同,需要特别注意其不同之处。

现代汉语中的一个词,在古汉语中可能是两个词。

如“地方”在古汉语中是两个词,“地”是“土地”之意,“方”是“方圆”之意;在现代汉语中“地方”是一个词,表“处所”等。

技巧五:成语印证法成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词词义。

如上面一题中“申子有怨色”的“色”,可联系成语“面不改色”的“色”来理解,理解为“脸色”。

二、专项练习1.(2022·四川·九年级专题练习)古代汉字意蕴丰富,下列说法不正确的一项是()A.《说文解字注》“盖大叶骇人,故谓之荷”与“自荷钱出水之日”中“荷”的意思相同。

B.《说文解字》“莲,芙蕖之实也”与“莲实与藕皆并列盘餐”中“莲”的所指相同。

C.《说文解字》“菡也,实为菡萏,未发为菡萏”与“迨至菡萏成花”中的“菡萏”意思相同。

D.《尔雅》:“芙蓉之含敷蒲也。

”李时珍也说芙蓉是“敷布容艳之意”,所以常用“出水芙蓉”来形容天然艳丽的年轻女子。

中考语文理解文言实词练习班级考号姓名总分(一)阅读下面的文言文,完成问题。

唐雎不辱使命①秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。

安陵君因使唐雎使于秦。

②秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。

今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。

安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”③秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。

”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。

”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。

夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

”挺剑而起。

④秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

”题目:解释下列句中加点的词。

(1)仓.鹰击于殿上( )(2)休祲.降于天( )(3)长跪而谢.之( )(4)寡人谕.矣( )(二)阅读下面的文言文,完成问题。

【甲】余幼时即嗜学。

家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。

录毕,走送之,不敢稍逾约。

以是人多以书假余,余因得遍观群书。

既加冠,益慕圣贤之道。

又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。

故余虽愚,卒获有所闻。

文言实词文言实词是文言文教学的重点,也是中考的重要考点之一。

国家教育部颁发的《全日制义务教育语文课程标准》中指出:“评价学生阅读古代诗词和浅易文言文,重点在于考查学生记诵积累过程,考查他们能否凭借注释和工具书理解诗文大意,而不应考查对词法、句法等知识的掌握程度。

”根据这一精神,随着中考改革的逐步深入,对文言实词的考查将更加注重理解和运用。

中考对文言实词的考查有以下特点:①实词的考查集中在古今异义、一词多义、词类活用、古今通假几个考点上面;②命题方式多种多样,常见的考查方式主要有三种:具体释义、单项选择和判断正误;③有些题虽然表面上考翻译,实际上是考查对于几个关键的实词、虚词的理解和运用,是对词语综合运用的考查。

【考点梳理】文言实词的考查是中考的重点,主要是对常见的实词在文中含义的理解,理解时必须结合具体语境,即我们平常所说的“根据上下文”来理解词义。

进行文言实词的复习,应重点注意以下四种情况:一是古字通假现象。

古汉语中,有些字可以用声音相同或相近(有时形体也相近)的字来代替,这种现象就叫通假。

表示了准确的意义,但未出现的字是本字,代替本字出现的即是通假字。

古字通假现象可分为以下四种类型:①用形声字的声旁代替形声字本身。

如“满__坐y_寂然,无敢哗者”,“坐”通“座”;②用形声字代替声旁字。

如“食之本能尽其材”,“材”通“才”;③声旁相同的形声字相互替代。

如“发闾左適戍渔阳九百人”,“適”通“谪”;④读音相同但字形不同。

如“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴”,“指”通“直”。

二是古今异义现象。

古今词义的变化,是指由于语言的变迁,相同的一个词在古文中的意思和现代白话文中的意思相去甚远,这些词原先的意思便是古义,现在变化了意思便是今义,词的古今词义变化有以下几种情况:①词义扩大。

如“江”,古代专指长江,现在则泛指一切大河;②词义缩小。

如“臭”,文言文中表示好气味、坏气味皆可,现在只表示坏气味;③词义转移。

文言实词练习(人教版九年级必修备课资料)刘春霞巩固提升1、找出下列句子中古今异义的词,并加以解释。

居一年屠自后断其股禽兽之变诈几何哉?芳草鲜美阡陌交通率妻子邑人来此绝境无论魏晋停数日,辞去寻病终便扶向路会宾客大宴当是时虽人有百手不能名其一处几欲先走但闻屏障中抚尺一下高可二黍许曾不盈寸无丝竹之乱耳惟吾德馨陶后鲜有闻得道多助七里之郭池非不深也亲戚畔之春和景明而或长烟一空微斯人,吾谁与归?又何间焉牺牲玉帛大小之狱可以一战今亡亦死等死今诚以吾众吴广之次所旁卒中往往语借第令勿斩身披坚执锐以遗陛下痛恨于桓、灵也陟罚臧否2、找出下列各句中用作动词的名词,并解释。

稍稍宾客其父屠大窘,恐前后受其敌在宋城上而待楚寇矣苔痕上阶绿无不伸颈、侧目,以为妙绝其夫呓语会宾客大宴泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者神弗福也一狼洞其中余则緼袍敝衣处其间腰白玉之环3、找出下列各句中名词作状语的词,并解释。

日扳仲永环谒于邑人妇手拍儿声从小丘西行百二十步下见小溪斗折蛇行犬牙差互山行六七里西北望长安有亭翼然临于泉上者北通巫峡,南极潇湘4、解释下列一词多义的词语:比(1)天涯若比邻(2)每自比于管仲、乐毅(3)曹操比于袁绍兵(1)可汗大点兵(2)兵革非不坚利也池(1)城非不高也,池非不深也(2)墨池记出(1)我以日始出时去人近(2)不复出焉(3)皆出酒食(4)江山代有才人出处(1)几处早莺争暖树(2)乡书何处达(3)处江湖之远次(1)不可计其层次矣(2)陈胜、吴广皆次当行(3)又间令吴广之次所旁丛祠中(4)次北固山下从(1)择其善者而从之(2)乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也(3)来从楚国游得(1)既出,得其船(一狼得骨止)(2)余因得遍观群书(3)所识穷乏者得我与?发(1)可怜白发生(2)朝发白帝,暮至江陵(3)野芳发而幽香(4)发闾左谪戍鱼阳负(1)负者歌于途(2)负势竞上,互相轩邈备课资料九年级备课资料。

教学内容1.实词的学习与积累。

2.实词考场救急方法

教学目标积累文言文实词,并能准确翻译出来意思

重点文言文实词的特殊现象

难点文言文实词的特殊现象

教学过程

趣味互动:

竹林七贤

“王戎俭吝,其从子婚,与一单衣,后更责之。

”

“司徒王戎既贵且富,区宅、僮牧,膏田水碓(duì)之属,洛下无比。

契书鞅掌,每与夫人烛下散筹算计。

”

“王戎有好李,卖之,恐人得其种,恒钻其核。

”

“王戎女适裴頠,贷钱数万。

女归,戎色不说,女遽还钱,乃释然。

”

王戎很吝啬,他在他侄子结婚时送过一件单衣,后来数次讨还。

王戎身为司徒,地位显贵且资产丰厚,家有豪宅、僮仆,拥有的良田水磨等东西,当时洛阳无人能比。

可是,他总是一到天黑就和老婆在灯下查看契据账簿,乐此不疲。

(鞅掌:事务繁杂的样子)

王戎家中有优良品种的李树,生产香甜的李子。

他惟恐别人得到此良种,于是不惜费时费力,每次出售前都将李核钻坏才拿出去卖。

王戎女儿出嫁给裴頠,借了他的几万钱,女儿回娘家来他的脸色很不高兴。

女儿赶紧还了钱,他才眉开眼笑。

19. 用现代汉语书写下面句子的意思。

遂留荆公,置酒共饭,剧谈经学,抵暮乃散。

20. 王安石和孙少述的故事,在交友方面给了你哪些启示?请结合两文简要分析。