第十二章、运动和力复习课1

- 格式:ppt

- 大小:891.00 KB

- 文档页数:34

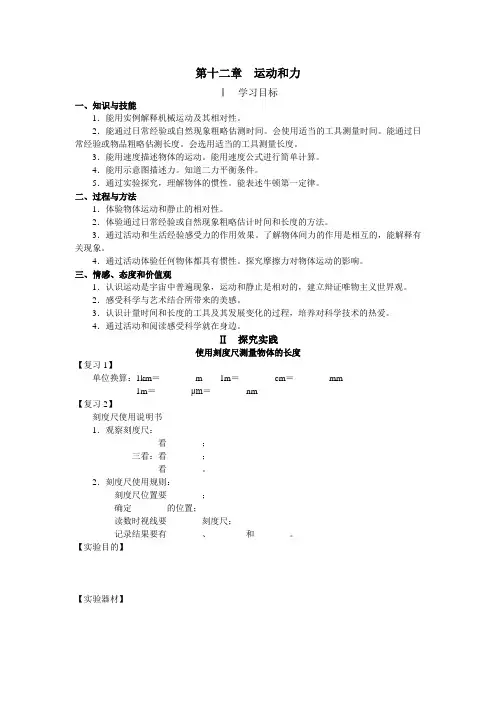

第十二章运动和力Ⅰ学习目标一、知识与技能1.能用实例解释机械运动及其相对性。

2.能通过日常经验或自然现象粗略估测时间。

会使用适当的工具测量时间。

能通过日常经验或物品粗略估测长度。

会选用适当的工具测量长度。

3.能用速度描述物体的运动。

能用速度公式进行简单计算。

4.能用示意图描述力。

知道二力平衡条件。

5.通过实验探究,理解物体的惯性。

能表述牛顿第一定律。

二、过程与方法1.体验物体运动和静止的相对性。

2.体验通过日常经验或自然现象粗略估计时间和长度的方法。

3.通过活动和生活经验感受力的作用效果。

了解物体间力的作用是相互的,能解释有关现象。

4.通过活动体验任何物体都具有惯性。

探究摩擦力对物体运动的影响。

三、情感、态度和价值观1.认识运动是宇宙中普遍现象,运动和静止是相对的,建立辩证唯物主义世界观。

2.感受科学与艺术结合所带来的美感。

3.认识计量时间和长度的工具及其发展变化的过程,培养对科学技术的热爱。

4.通过活动和阅读感受科学就在身边。

Ⅱ探究实践使用刻度尺测量物体的长度【复习1】单位换算:1km=________m 1m=________cm=________mm1m=________μm=________nm【复习2】刻度尺使用说明书1.观察刻度尺:看________;三看:看________;看________。

2.刻度尺使用规则:刻度尺位置要________;确定________的位置;读数时视线要________刻度尺;记录结果要有________、________和________。

【实验目的】【实验器材】【进行实验】1.测量物理书的长度、宽度。

并把数据记录在表格中。

2.测铜丝直径。

请写出实验步骤并进行实验,并把数据记录在表格中。

3.测一角硬币的直径,画出测量实验简图。

并把数据记录在表格中。

【拓展】1.怎样用普通的刻度尺测量一张纸的厚度?2.如果我们手边没有刻度尺,又需要粗略地知道物体(如科学课本、课桌、教室……)的长度时,你有什么办法吗?3.你知道现代测量长度的工具有哪些?4.自制一把纸尺(贴在下方)[分度值1mm;量程0~8cm]探究阻力对物体运动的影响【复习】阻力对物体运动有什么影响?图12-1【实验目的】【实验器材】【进行实验】1.提问:(1)古希腊哲学家亚里士多德关于运动和力的关系提出的观点:必须有力作用在物体上,物体才能运动,这个观点对吗?(2)运动的物体为什么会停下来?停下来是由于撤去了力,还是由于阻力作用?(3)提问:让小车从斜面不同高度滑下,发现小车在水平面上运动的距离不同,为了研究不同表面对小车运动阻碍的情况应该怎么办?2.实验步骤:3【结论】平面越光滑,小车运动距离越________,这说明小车受到的阻力越________,速度减小得越________。

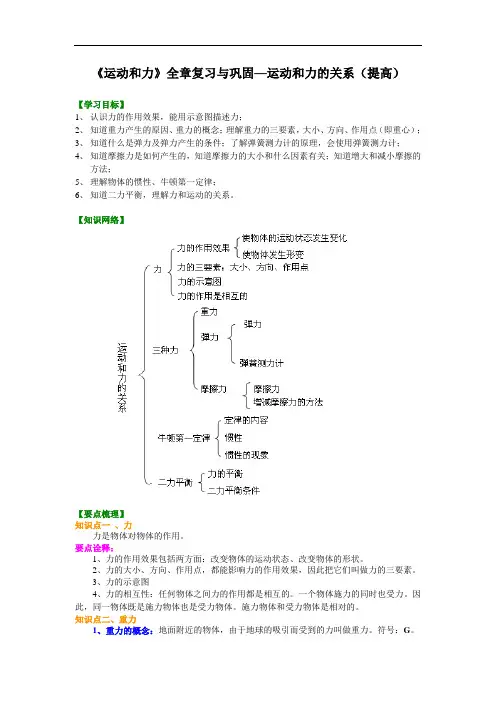

《运动和力》全章复习与巩固—运动和力的关系(提高)【学习目标】1、认识力的作用效果,能用示意图描述力;2、知道重力产生的原因、重力的概念;理解重力的三要素,大小、方向、作用点(即重心);3、知道什么是弹力及弹力产生的条件;了解弹簧测力计的原理,会使用弹簧测力计;4、知道摩擦力是如何产生的,知道摩擦力的大小和什么因素有关;知道增大和减小摩擦的方法;5、理解物体的惯性、牛顿第一定律;6、知道二力平衡,理解力和运动的关系。

【知识网络】【要点梳理】知识点一、力力是物体对物体的作用。

要点诠释:1、力的作用效果包括两方面:改变物体的运动状态、改变物体的形状。

2、力的大小、方向、作用点,都能影响力的作用效果,因此把它们叫做力的三要素。

3、力的示意图4、力的相互性:任何物体之间力的作用都是相互的。

一个物体施力的同时也受力。

因此,同一物体既是施力物体也是受力物体。

施力物体和受力物体是相对的。

知识点二、重力1、重力的概念:地面附近的物体,由于地球的吸引而受到的力叫做重力。

符号:G。

要点诠释:地面附近的一切物体,不论它是运动还是静止,不论它是固态、液态还是气态,都要受到重力的作用。

如在上升过程中的氢气球仍受重力。

一切物体所受重力的施力物体都是地球。

2、重力的三要素(1)重力的大小:物体所受的重力跟它的质量成正比。

公式:G=mg或g=G/m,其中g=9.8N/㎏,粗略计算可以取g=10N/kg。

注意:利用公式G=mg进行计算时,质量m的单位必须是㎏,不能用g,否则计算得出的数据就会有错误。

(2)重力的方向:重力的方向是竖直向下的。

据此制成了重垂线来检查墙壁是否竖直,也可改进后检查窗台、桌面等是否水平。

注意:竖直向下与垂直向下不同,所谓竖直向下是指向下且与水平面垂直,其方向是固定不变的。

(3)重心:重力的作用点叫做物体的重心。

有些力(如摩擦力)作用在物体上的作用点不好确定,我们在作力的示意图时,也常把这些力的作用点画在物体的重心处。

第十二章《运动和力》复习提纲一、参照物1.定义:为研究物体的运动假定的物体叫做参照物。

2.物体都可做参照物,通常选择参照物以研究问题的而定。

如研究地面上的物体的运动,常选地面或固定于地面上的物体为参照物,在这种情况下参照物可以不提。

3.选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能。

同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的。

4.不能选择所研究的对象作为参照物那样研究对象总是。

练习:☆诗句“满眼风光多闪烁,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”其中“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参照物分别是和。

☆坐在向东行驶的甲汽车里的乘客,看到路旁的树木向后退去,同时又看到乙汽车也从甲汽车旁向后退去,试说明乙汽车的运动情况。

分三种情况:①乙汽车没动;②乙汽车向东运动,但速度没甲快;③乙汽车向西运动。

☆解释毛泽东《送瘟神》中的诗句“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。

第一句:以地心为参照物,地面绕地心转八万里。

第二句:以月亮或其他天体为参照物在那可看到地球上许多河流。

二、机械运动定义:物理学里把物体变化叫做机械运动。

特点:机械运动是宇宙中最普遍的现象。

比较物体运动快慢的方法:⑴比较同时启程的步行人和骑车人的快慢采用:时间相同路程长则运动快。

⑵比较百米运动员快慢采用:路程相同时间短则运动快。

⑶百米赛跑运动员同万米运动员比较快慢,采用:比较单位时间内通过的路程。

实际问题中多用这种方法比较物体运动快慢,物理学中也采用这种方法描述运动快慢。

练习:体育课上,甲、乙、丙三位同学进行百米赛跑,他们的成绩分别是14.2S,13.7S,13.9S,则获得第一名的是同学,这里比较三人赛跑快慢最简便的方法是路程相同时间短运动的快。

分类:(根据运动路线)⑴曲线运动;⑵直线运动。

Ⅰ 匀速直线运动:定义:快慢,沿着的运动叫匀速直线运动。

定义:在匀速直线运动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的。

物理意义:速度是表示物体运动的物理量。

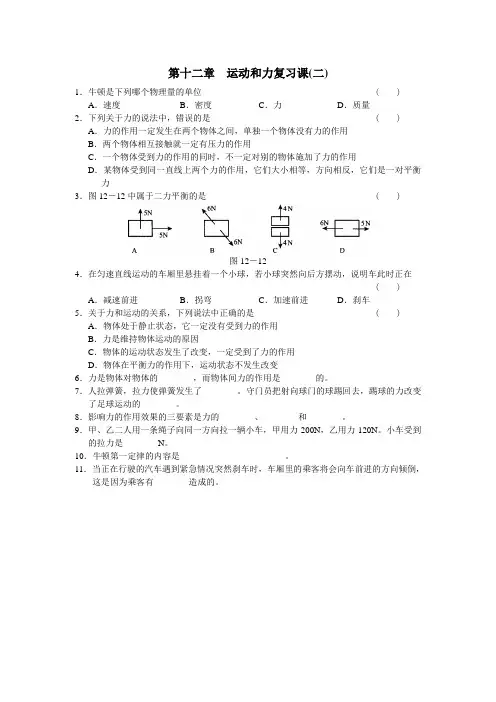

第十二章运动和力复习课(二)1.牛顿是下列哪个物理量的单位() A.速度B.密度C.力D.质量2.下列关于力的说法中,错误的是() A.力的作用一定发生在两个物体之间,单独一个物体没有力的作用B.两个物体相互接触就一定有压力的作用C.一个物体受到力的作用的同时,不一定对别的物体施加了力的作用D.某物体受到同一直线上两个力的作用,它们大小相等,方向相反,它们是一对平衡力3.图12-12中属于二力平衡的是()图12-124.在匀速直线运动的车厢里悬挂着一个小球,若小球突然向后方摆动,说明车此时正在() A.减速前进B.拐弯C.加速前进D.刹车5.关于力和运动的关系,下列说法中正确的是() A.物体处于静止状态,它一定没有受到力的作用B.力是维持物体运动的原因C.物体的运动状态发生了改变,一定受到了力的作用D.物体在平衡力的作用下,运动状态不发生改变6.力是物体对物体的________,而物体间力的作用是________的。

7.人拉弹簧,拉力使弹簧发生了________。

守门员把射向球门的球踢回去,踢球的力改变了足球运动的________。

8.影响力的作用效果的三要素是力的________、________和________。

9.甲、乙二人用一条绳子向同一方向拉一辆小车,甲用力200N,乙用力120N。

小车受到的拉力是________N。

10.牛顿第一定律的内容是________________________。

11.当正在行驶的汽车遇到紧急情况突然刹车时,车厢里的乘客将会向车前进的方向倾倒,这是因为乘客有________造成的。

参考答案第十二章运动和力复习课(二)1.C 2.B;C 3.B 4.C 5.C;D 6.作用;相互的7.形变;状态8.大小;方向;作用点9.320 10.略11.惯性。

《运动和力》复习课评课张老师讲的这节课是人教版九年级物理第十二章《运动和力》这一单元的复习课,在这节课上,张老师用它丰富的教学手段和富于幽默的语言,给在座的师生奉献了一堂精彩的好课。

本堂课张老师以学生的学为根本出发点,充分利用了学生的已有认知,合理把握教材内容、依据课程标准,在把握学科特有的价值内涵的基础上,积极开发课程资源。

通过出示考纲要求、复习基础知识、中考真题赏析、课堂互动等多样的学习方式,引导学生积极、主动、愉悦地参与到对知识学习的过程之中,从而使不同层次学生的科学素养都得到了一定的提高。

一、张老师对各个教学环节的处理1、在引入环节中:张老师首先用多媒体出示课程标准中有关本章的考纲要求,然后话锋一转,“你们想知道近三年来我们德州市中考题中有关本章的题型有哪些吗?”激发了学生学习本章知识的兴趣。

通过运用多媒体出示考纲要求和德州市近三年来考查的有关本章的题型,使学生对中考中对本章的要求有了一个整体的认识,为后面的复习确立了复习的目标。

2、在基础复习环节,张老师结合考纲要求,以表格的形式引导学生对本章的各知识点进行逐一复习。

在这一环节,张老师不是对知识简单地重复,而是采用问答、交流的形式进行复习,即对本章的知识进行了有效的复习,又及时了解了学生本本章知识的掌握情况,同时针对学生的回答情况教师进行适当点拨、补充,有效提高了复习效率。

在知识的层面上,学生对诸如机械运动、力、惯性、二力平衡等知识有了更加深刻的体悟,从方法的层面上,进一步强化了“控制变量法”在多因素问题探究活动中的作用,提升了学生分析现象解决问题的能力。

3、在知识应用与课堂检测这一环节中,张老师充分发挥了多媒体这一现代化教学手段,利用大屏幕出示2011年全国各地的有关本章知识的中考试题,并引导学生回答,在学生回答问题的过程中,教师适当进行点拨,使学生在练习过程中考纲要求和本章知识有了一个更加系统的认识。

从求力的大小、判断物体的运动状态、规律与方法这三个方面对二力平衡的条件的应用进行了讲解,并通过练习进行了相关的训练,从而使其对所学知识有了更加深刻的认识。

初中物理复习课教案《力和运动》

〔设计意图〕通过本节课的教学,帮助学生对本章知识点作一梳理。

主要在学生预习的基础上,由学生自己归纳整理,老师只是起一个“穿针引线”的作用,关键地方给以强调和点拨。

〔复习目标〕

1、知道力和运动的关系,正确理解物体的浮沉条件

2、知道物体的惯性,能表述牛顿第一定律。

3、通过构建知识框架和网络,使学生牢记基础知识,掌握分析问题的方法。

〔重点和难点〕

1、对牛顿第一定律和惯性的理解.

2、二力平衡及其条件的应用.

3、正确理解力和运动的关系,物体的浮沉条件。

〔教具和学具〕伽利略斜面、二力平衡实验器材、实物投影仪等

〔课前准备〕

1、要求学生通过课前复习给本章内容列出一知识框架。

2、要求学生课前写出本章知识点中还有哪些不甚理解或需要讨论的问题

附:本章知识树形结构。

第十二章运动和力简化关键词,找准研究对象在判断物体是运动还是静止时,选择不同的参照物,得出物体的运动状态可能是不同的;反过来,如果物体的运动状态确定了,它一定是针对于某一参照物而言的。

在古诗词中,由于语言叙述方式不同,情景不同,所以给参照物的选择带来了一定的困难。

针对某一句诗词,我们一定要注重简化关键词,明确研究的对象是谁,然后看该对象是运动的还是静止的,是相对于哪个物体运动或静止;了解了这些内容,判断就比较容易了。

例1“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”。

这句诗中,“两岸青山相对出”是以_________为参照物;“孤帆一片日边来”是以_______为参照物。

[分析] 这是李白《望天门山》中的诗句,其中“两岸青山相对出”可简化为“青山出”,运动的物体是青山,这是以小船作为参照物而言的;“孤帆一片日边来”可简化为“帆来”,帆是运动的,这是相对于青山或岸边而言的。

[答案] 小船;山或岸边。

例2 小明假期乘火车去旅游。

“火车开动”前后他一直在座位上“一动不动”地看着火车窗外的景物,他发现火车外的“树木正在飞快地后退”。

这段话中有三处加了引号,这三处加引号的说法中各是以什么为参照物的?[分析]“火车开动”的意思是“火车动”,火车与车站的位置在发生变化,故选车站上的物体做参照物可以判断火车是否开动,如选择房子、树木、站台等都可以;“一动不动”的意思是指小明在车厢里是静止的,这时他与车厢内物体间的位置没有改变,故选择车厢内的物体做参照物都可以,如车窗、车内座椅、小桌等;“树木正在飞快地后退”可简化为“树木退”,树是运动的,树木与列车的位置在改变,故选择车窗为参照物较好。

[答案]“火车开动”是以房子(或树木、站台)等为参照物;“一动不动”是以车窗(或车内座椅、小桌)等为参照物;“树木正在飞快地后退”是以火车为参照物。

例3 (2005年益阳)“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟己过万重山。

”这是唐代诗人李白《早发白帝城》中的诗句。