左翼文学之蒋光慈

- 格式:doc

- 大小:58.00 KB

- 文档页数:5

蒋光慈介绍简介-蒋光慈简历-蒋光慈作品,名人故事

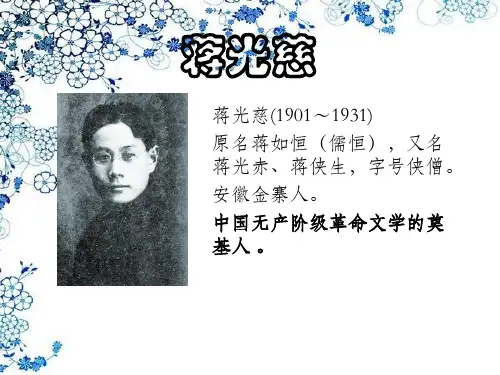

蒋光慈(1901~1931)原名蒋如恒,又名蒋光赤,字号侠僧。

安徽金寨人。

7岁发蒙,14岁入河南固始志成小学,17岁即1917年入芜湖省立第五中学。

五四运动后,主编校刊《自由花》,积极领导芜湖地区学生运动,为芜湖学生联合会副会长。

1920年,经

2月,

1926月,刊》、

1929年11

了不少文学论文。

回国后与鲁迅、柔石、冯雪峰等人组成中国左翼联盟筹备小组。

1930年3月,“左联”成立时被选为候补常务委员。

11月,长篇小说《咆哮了的土地》完稿,作品反映了1927年大革命前后农村中尖锐的阶级斗争,是作者最成熟的一部作品。

不久,因对当时党内立三路线的“左”倾冒险主义不满,自动要求***。

1931年4月,肺病加剧。

8月31日病逝于上海同仁医院。

主要作品列表:小说:1.《少年漂泊者》2.《短裤党》3.《野祭》4.《冲出云围的月亮》5.长篇小说《咆哮

了的土地》后又改名《田野的风》是他的代表作。

6.《丽莎的哀怨》蒋光慈的创作:蒋光慈早期的创作,都是与其自身的生活同步的:1925年,“五卅”后,他写了第一部中篇小说《少年漂泊者》,通过少年汪中的流浪经历,展现了“五四”到“五卅”时期的社会矛盾和斗争。

该作品激励了很多年轻的有志爱国青年投入到革命斗争之中,在当时反响很大。

1927年四月,上海工人武装起义失败不久,他完成了《短裤党》,、

---来源网络,仅供分享学习2/2。

第三章左翼文学家随着无产阶级革命文学的倡导和论争,一批左翼作家们在艰难探索中前进着。

其中,蒋光慈是一个重要的倡导者和实践者。

第一节蒋光慈一、生平创作简介蒋光慈(1901-1931),又名光赤,安徽霍邱人,出生于小商人家庭。

“五四”时期参加过学生运动。

1921年赴苏联学习,1924年回国。

在此期间,开始文学创作,后结集为《新梦》、《哀中国》两本诗集出版。

《新梦》收集了作者留苏期间创作的诗歌。

作者以丰盈的激情歌颂十月革命的胜利,怀念处于黑暗中的祖国和人民,召唤人民起来斗争。

正如诗人在文中所言,他是用自己的全身、全心、全意识-高歌革命。

《新梦》是我国现代文学史中第一部歌颂十月革命和社会主义新生活的诗集,也是中国第一部革命诗集。

出版后,颇受青年读者的欢迎,对他们起了很大的鼓舞作用。

《哀中国》是作者回国后,目睹中国黑暗现实而发出的悲愤呼喊,基调由《新梦》的热情澎湃变为深沉凝重,对帝国主义和反动军阀的批判成为诗集的最强音。

二、早期创作1925年之后,蒋光慈以较多的精力投入小说创作,《少年漂泊者》是他的第一部中篇小说。

他通过主人公汪中漂泊的坎坷经历,反映了“五四”以后直到“五卅”前夕中国动荡不安的社会现实。

作品中展示了汪中重自发的反抗到自觉斗争的转变过程,人们可以从中看到当时青年的苦闷和觉醒。

汪中的形象具有一定的典型意义。

在当时的青年中产生了广泛的影响。

《短裤党》完成于1927年4月,及时地反映了党领导下的上海工人武装起义。

作者站在革命的立场上,描绘了起义从失败到胜利的过程,歌颂了工人阶级的斗争。

其中斗争的领导者杨直夫身患重病而坚持工作,给读者留下了深刻的印象。

以如此大的规模正面表现中国共产党领导的革命斗争,“成为中国革命史上的一个证据”,《短裤党》可谓是现代文学中的第一部。

但作品在某些方面也存在着一些不足,如人物形象不够鲜明,艺术上较为粗糙等。

三、大革命失败后的创作1927年大革命失败后,蒋光慈思想苦闷,心绪低落。

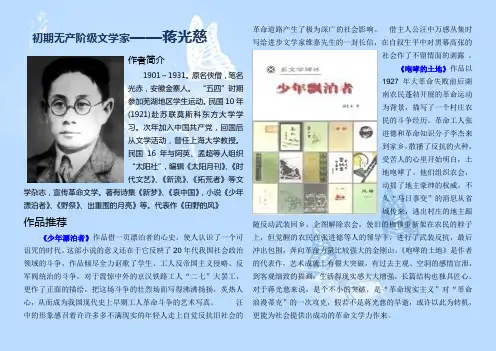

初期无产阶级文学家——蒋光慈作者简介1901~1931。

原名侠僧,笔名光赤,安徽金寨人。

“五四”时期参加芜湖地区学生运动。

民国10年(1921)赴苏联莫斯科东方大学学习。

次年加入中国共产党,回国后从文学活动,曾任上海大学教授。

民国16年与阿英、孟超等人组织“太阳社”,编辑《太阳月刊》、《时代文艺》、《新流》、《拓荒者》等文学杂志,宣传革命文学。

著有诗集《新梦》、《哀中国》,小说《少年漂泊者》、《野祭》、出重围的月亮》等。

代表作《田野的风》作品推荐《少年漂泊者》作品借一页漂泊者的心史,使人认识了一个可诅咒的时代。

这部小说的意义还在于它反映了20年代我国社会政治领域的斗争,作品倾尽全力讴歌了学生、工人反帝国主义侵略、反军阀统治的斗争,对于震惊中外的京汉铁路工人“二七”大罢工,更作了正面的描绘,把这场斗争的壮烈场面写得沸沸扬扬,炙热人心,从而成为我国现代史上早期工人革命斗争的艺术写真。

汪中的形象感召着许许多多不满现实的年轻人走上自觉反抗旧社会的革命道路产生了极为深广的社会影响。

借主人公汪中万感丛集时写给进步文学家维嘉先生的一封长信,在自叙生平中对黑幕高张的社会作了不留情面的剥露。

《咆哮的土地》作品以1927年大革命失败前后湖南农民蓬勃开展的革命运动为背景,描写了一个村庄农民的斗争经历。

革命工人张进德和革命知识分子李杰来到家乡,散播了反抗的火种,受苦人的心里开始明白,土地咆哮了。

他们组织农会,动摇了地主豪绅的权威。

不久“马日事变”的消息从省城传来,逃出村庄的地主跟随反动武装回乡,企图解除农会,使旧的枷锁重新架在农民的脖子上,但觉醒的农民在张进德等人的领导下,进行了武装反抗,最后冲出包围,奔向革命力量比较强大的金刚山。

《咆哮的土地》是作者的代表作,艺术成就上有很大突破,有过去主观、空洞的感情宣泄,到客观细致的描画,生活得现实感大大增强,长篇结构也独具匠心。

对于蒋光慈来说,是个不小的突破,是“革命现实主义”对“革命浪漫蒂克”的一次攻克,假若不是蒋光慈的早逝,或许以此为转机,更能为社会提供出成功的革命文学力作来。

《中国现当代文学史II》对照教材来复习第十七章左翼作家小说第一节左翼作家小说概貌一、前期‚左联‛的‚革命的浪漫谛克‛1.‚革命的浪漫谛克‛,是在此之后左翼批评家提出的一个批评术语。

/2452.由此标志着左翼文学前、后期的一个分界。

二、前期‚左联‛小说(一)蒋光慈(1901—1931)1.‚革命加恋爱‛小说的始作俑者。

创作作品有《少年漂泊者》(1926)、《野祭》(1927)、《丽莎的哀怨》(1929)、《冲出云围的月亮》(1930)、《咆哮了的土地》(又名《田野的风》1930)。

作品多描写20世纪30年代革命青年的革命经历,其中穿插着人物的恋爱生活,但内容狭窄,人物形象缺乏鲜明的个性特征。

最后一部长篇《咆哮了的土地》是其代表作。

人物:地主家庭出身的革命知识分子李杰、矿工张进德。

(二)华汉、洪灵菲、胡也频1.华汉(即阳翰笙)作品有:中篇《女囚》、《两个女性》,短篇集《十姑的悲愁》、《活力》,长篇《地泉》三部曲(《深入》、《转换》、《复兴》三个中篇)。

被认为是‚革命的浪漫谛克‛典型,再版时收到瞿秋白、茅盾的批评。

2.洪灵菲代表作:《流亡》三部曲,包括《流亡》、《前线》、《转变》三个长篇。

3.胡也频‚左联五烈士‛之一。

作品有:中篇《到莫斯科去》(1929)、长篇《光明在我们的前面》(1930)。

《到莫斯科去》:新女性素裳、共产党员施洵白、丈夫徐大齐(国民党官僚)。

长篇《光明在我们的前面》:通过对主人公刘希坚和白华的政治分歧和恋爱过程的描写,表现了白华在‚五卅‛运动的教育下,终于由无政府主义倒向她爱人刘希坚所信仰的共产主义,是很有历史认识价值的。

(三)柔石代表作:中篇《二月》萧涧秋、陶岚(陶慕侃妹妹)、老同学陶慕侃、文嫂短篇:《为奴隶的母亲》母亲、春宝、秋宝三、‚革命的浪漫谛克‛之清算/2471932年,对华汉的《地泉》三部曲进行批判四、后期‚左联‛新人在鲁迅周围,出现了张天翼、沙汀、艾芜、萧军、萧红等。

汤因比谈到克罗齐著名观点“一切历史都是当代史”时,指出其意思是“每个人都处在时间的某一点上,而且他只能从其非常短暂的生命的这个移动点上观察宇宙万物”,由此这位英国著名历史学家也反思自己,承认有种对他的批评是正确的:“我完全同意这样一种看法:即我的历史观被染上了我个人生活经验的色彩,它一直受到我本人毕生的公共事务中所发生的各种好事和坏事的经验的刺激,而我则无法摆脱它。

”譹訛汤因比研究兴趣更多在希腊和罗马古史,这种坦诚实际显示了其求真意识与学者胸怀。

而本文所论中国现代(包括当代)文学史书写的惯性思维,不仅与“一切历史都是当代史”有关,而且正是威力巨大的当代主流意识所导致。

惯性思维,简言之就是对某种立场、某些观点形成习惯性接受甚至依附意识,这与汤因比所说“个人生活经验”不同,甚至恰恰相反。

经验是认识的基础,个体经验虽有时代局限,但能为真相提供更多比较。

中国现代文学史书写的惯性思维则既不认可经验又缺乏个体言说,往往只是服从意识形态和政治权力。

比如,关于五四新文化运动领导权,我们文学史书写长期遵循毛泽东《新民主主义论》的定位,即五四前中国新文化运动还是资产阶级领导,但五四后的“盟长资格”则属无产阶级,中国新文化运动和文化革命是“无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”。

这也成为一锤定音的“元理论”,正如温儒敏所说“几乎覆盖了多数学者的理论视野,此后即使有不同的意见,也大都从毛泽东论述的原点生发出去”譺訛。

以前倒有个人见解,如李何林《近二十年中国文艺思潮论》认为五四新文化运动是资产阶级性质的文化运动,其提倡的民主、科学、怀疑精神、个人主义、废孔孟、铲伦常等,就是接受资产阶级文化,反对封建思想譻訛。

曹聚仁也表示过类似看法:“谈革命文学的,每每强调阶级意识的觉醒,好似五四运动以后,工人阶级已经处于领导地位。

若干叙说新文学演进过程的,也把以农工生活为题材的文艺作品,当做进步的记录。

其实,五四运动所促醒的,乃是知识青年,以及城市一部分资产阶级,领导社会革命的,也就是这一群人。

中国革命文学的拓荒者——蒋光慈在大革命时期桂诗新在这所大学负责和任教。

蒋光慈,这位为中国革命文学的发展呕心沥血,以致献出年轻生命的作家,虽然生命短暂,但在中国文学史上,却留下了光辉灿烂的一页,特别是1931年8月,在特务、军警的追捕下,蒋光慈严重的肺结核得不到治疗,导致他过早地离开了人世。

鲁迅、钱杏邨(阿英)等人曾表示了深深的遗憾,郭沫若也深为感慨地说:“可惜死太早了一点,假如再多活几年,以他那开朗的素质,加以艺术的洗练,‘中国为什么没有伟大的作品’的呼声,怕是不会被人喊出的罢!”一1924年,蒋光慈23岁,正值风华正茂。

他刚刚于莫斯科东方大学毕业归来,与4年前上海共产主义小组派他出国学习相比,他已经在思想上完成了由无政府主义到马克思主义的转变,成为一名共产主义战士。

从莫斯科飞到北京,未及好好休息,他未及回安徽六安白塔畈故乡探望离别4年的父母,便按照党的负责人之一、好友瞿秋白的安排,风尘仆仆南下上海,在我当领导的上海大学,开始了他的教学生涯。

当时,上海大学坐落在西摩路和南洋路口,这个学校从外表看相当简陋,仅只几幢临街二建的普通楼房。

但这里确实一所非常出名的学校,聚集了一大批为寻求真理而从祖国各地用来的热血青年,像瞿秋白、邓中夏、陈望道、沈雁冰、张太雷、恽代英、肖楚女等, 都蒋光慈别是1924年蒋光慈从苏联留学回来之后,到1931年去世,短短的6年间,他以笔为武器,鞭挞黑暗,歌颂光明,召唤正处在水深火热之中的工农大众起来斗争,先后发表了《新梦》、《少年漂泊泊者》、《短裤党》、《冲破云围的月亮》、《咆哮了的土地》等近200万字的作品。

他的作品,充满了“可以吞蚀天经地义的奔进的情绪”,紧紧和现实革命斗争联系在一起,催人奋进,给人力量。

特别是《新梦》、《短裤党》等作为革命文学的奠基作品,第一次塑造了中国共产党人、工人领袖的崭新形象,对在黑暗中探索的有识之士,起到了极大的鼓舞作用。

正如他自己所说的:“我只不过是一个抱不平的歌者,而不是在象牙塔中慢吟低唱的诗人。

”他正是用自己的歌声,向社会发出了自己的声音。

在这所大学。

蒋光慈来后, 被安排教社会学系的课程, 兼授外语系的俄语。

与这么多社会名流一起在这所“弄堂大学”里主作, 他感到十分高兴。

他预测, 这里将会成为一个革命的摇篮, 涌现出一批革命的生力军。

由于校舍简陋, 师生大都自己在附近找房子住。

初来时, 蒋光慈托人联系, 居住在浙江路皖商公司内, 后因那里环境嘈杂, 于写作不便, 又迁到法大马路明德里一间不到1 0平方米的石库门房里。

他在中间拉了一条炜布, 里面是卧室, 外面是客厅。

除了几件简单家什外, 他又用砖垒了个小台子, 放上煤油炉及碗筷等。

平时生活简单, 一碗面条就算一顿饭。

蒋光慈生活得虽然清苦, 但却注意仪表, 常穿一件黑色西装, 梳着分头, 戴一副近视眼镜。

他性格开朗, 课余总爱和学生交谈, 谈国事, 谈理想, 谈文学。

他那热情诙谐的谈笑, 吸引了许多师生。

平时, 王秋心、杨文华、孟超、刘华和戴霞等学生, 都是他住处的常客。

他也常向他们传赠自己的诗作, 介绍十月革命和苏联文学, 推荐进步文章。

有时还相邀到小酒馆去小酌两杯, 以促膝谈心。

因此, 凭他开朗的性格和渊博的学识, 在师生中产生了很大的影响。

有了基本安定的环境, 蒋光慈便继续进行他的革命文学创作活动。

在苏联时, 他就写了不少诗作寄回国内发表, 如《哭列宁》等, 反响很大。

他说: 作为一个党员作家, 用作品唤起民众觉醒, 是我们义不容辞的职责。

二1 92 4 年8 月, 整个上海处于燥热之中。

一到晚间, 人们大都摇着蒲扇, 涌到马路边和江边乘凉。

而蒋光慈却不顾炎热的袭击, 躲在亭子间里挥汗如雨地撰写文章。

其著名论文《无产阶级革命与文化》便是这时问世的。

这段时间, 他在参加党的活动和教学之余, 不仅致力于革命文学的创作实践, 写出了一批激励人心的诗作, 而且还重视革命文学的理论的建设。

在此之前, 陈独秀曾发表过《文学革命论} , 李大钊提出了“什么是新文学”的看法, 鲁迅发表了“听将令”和“遵命文学”的主张, 以及邓中夏、挥代英等都通过《新青年》、《中国青年》等刊物,宣传马克思主义文学观。

蒋光慈也先后发表了《现代中国社会与革命文学》、《现代中国文学界》等一系列富有远见的理论文章,号召作家进行革命文学创作, 推动中国共产党领导下的革命斗争向前迅进。

他说: “无产阶级革命, 不但是解决面包问题, 而且是为人类文化开一条新途径。

”根据当时的形势, 他旗帜鲜明地提出了建设无产阶级文学的初步主张: “谁个能够将现实社会的缺点、罪恶、黑暗, 痛痛快快地写将出来, 谁个能够高喊着人们来向这缺点、罪恶、黑暗斗争, 则他就是革命的文学家, 他的作品就是革命文学。

”这些观点, 直面现实, 深人浅出, 无私无畏, 且与党的中心任务联系了起来, 因而十分引人注目。

三1 92 4 年8 月, 整个上海处于燥热之中。

一到晚间, 人们大都摇着蒲扇, 涌到马路边和江边乘凉。

而蒋光慈却不顾炎热的袭击, 躲在亭子间里挥汗如雨地撰写文章。

其著名论文《无产阶级革命与文化》便是这时问世的。

1 9 2 4年1 月3 日凌晨。

他起了个大早,给在河南开封的女友宋若瑜写了一封信,说: “我很有意志愿办一个文学刊物, 以振作中国的学界。

接着, 他一连几天同沈泽民等人紧张筹备, 到1 月15 日他主持的春雷文学社的启事, 便刊登在《民国日报》副刊《觉悟》上。

启事日: “光慈、秋心、泽民……组织了这个文学社, 宗旨是想尽一切力量, 挽一挽现代文学界靡靡之音的潮流。

第二天,(春雷文学)专号就正式创刊了。

为了表明刊物的方向和鲜明的革命态度, 他写了《我们是无产者》一诗, 代“发刊宣言”“朋友们呀, 我们是无产者/ 有钱的既然羞与我们为伍/ 穷人们当然要与我们交悦/我们的笔龙要为穷人们吐气/我们的怒吼能为人们壮气/哦, 我们是无产者!”蒋光慈此时激情昂扬, 深怀优国优民的抱负, 思想、鲜明犀利, 矛头直指黑暗的反动统治者。

他曾这样描述自己: “曾忆起幼时我爱读游侠的事迹, 那时我的小心灵中早种下不平的种子。

”此后,《春雷文学》专号还发表了一大批鞭挞黑暗、同情劳苦大众、号召人们起来斗争的作品。

但由于观点太直露, 戳痛了反动统治者, 春雷文学社不到三个月即被查封了。

四19 2 5 年1 月, 上海的天气一直阴沉沉的, 天空断断续续地飘着稀: 薄的雪花。

一天, 蒋光慈得到通知, 他的第一部诗集《新梦》, 由党领导的上海书店出版发行了。

他兴奋异常, 赶到印刷厂, 亲笔在扉页上题词道: “这本小小的诗集贡献于东方的革命青年。

”诗集收录了《红笑》、《新梦》、《劳动武士》等41 首诗。

诗中表达了他热爱社会主义、追求革命理想的情怀, 歌颂了十月革命和列宁的丰功伟绩; 以昂扬的激情呼唤工农大众同腐朽斗争, 并激励他们: “高举鲜艳的红旗, 努力向那社会革命走。

”《新梦》的出版, 正值党领导的革命斗争在全国风起云涌, “五姗万运动爆发的前夕, 它传播的革命思想, 反映的时代精神,非常鼓舞人心因此, 钱杏邮称赞《新梦》: “简直可以说是中国革命文学的开山祖。

”孟超也说: “老实讲, 在没认识他以前, 我是早已被他的《新梦》等诗歌触发了革命热情的, 而且当时不止我一人受到他的鼓励, 不少青年也因为他昂扬的歌声而得到鼓舞, 迈上了革命的第一步。

”为了创作更多的革命文学作品, 蒋光慈可以说是夜以继日, 呕心沥血。

除了上课,便是写作。

无暇休息, 更谈不上消遣。

连父母多次来信催他回家一趟都未成行, 甚至连同女友宋若瑜见第一面的功夫也抽不出来。

在此之前, 他们仅只是鸿雁传书、互递爱情。

五这年11月, 秋风阵阵, 菊花初艳。

继《新梦》之后, 蒋光慈又出版了他的第一部中篇小说《少年漂泊者》, 一时间, 又在全国引起强烈反响。

小说描述了佃农出身的少年汪中, 在父母双亡后到处漂零, 时代的风雨使他踏上革命道路的生动而曲折的故事。

似一股清泉流向久渴的土地, 滋润了那一颗颗奋进的种子。

该书成为风云一时的进步读物, 在全国广泛流传, 即使反动当局下令各地严加查禁, 也没阻挡住人们争相传阅的潮流。

许多苦恼、优郁、仿徨不定的青,年, 在汪中形象鼓舞下, 纷纷投身于滚滚的革命洪流之中。

许多人给蒋光慈写信, 称他的这部作品似一盏路灯, 为在黑暗中摸索的青年指明了前进方向。

正如陈荒煤说的: “堕入无声的中国, , 真是说不出的迷茫和郁闷, 蒋光慈的《少年漂泊者》使我当时感动得落下泪来。

”陶铸也不无感慨地说: “我就是怀揣着《少年漂泊者》去参加革命队伍的。

”这正是蒋光慈写作此书时的初衷。

他感到无限的欣慰, 因而干劲更大。

在风雨飘摇、警探盯稍的恶劣环境中, 他一直过着清苦的生活, 昼夜写作, 即使因积劳成疾患上了肺病, 也不听瞿秋白、钱杏邮等人劝告,不去医院治疗, 此致病情越来越严重,身休虚弱不堪, 他说他舍不得花去宝贵的时间。

当时的文坛上, 直接写革命者的作品很少, 即使有, 也是采用隐讳的笔法, 老百姓不易理解。

所以, 他要以朴实的文笔, 努力写出更多的作品, 唤醒广大工农群众, 激发他们起来斗争。

小说《少年漂泊者》的出版, 正当国共两党建立第一次合作关系之际, 产生的影响是巨大的, 它为中国革命的向前发展起到了一定的宣传作用。

蒋光慈为了更好她从事革命文学的写作, 又要设法摆脱特务的检查和跟踪, 他在这一时期不断更换笔名。

以蒋光赤、光赤、侠生、宣恒、华维素等笔名, 发表了《鸭绿江上》、《野祭》、《纪念碑》等大量的小说、诗歌, 以及倡导无产阶级文学的理论文章。

1 92 6 年9 月, 北伐革命军从南方向中原地带节节挺进, 势如破竹, 将军阀吴佩孚的部队打得落花流水。

为了配合北伐军的活动, 1 9 2 6 年10月、19 2 7年2 月和3 月, 上海工人阶级在中国共产党的领导下, 连续举行了三次武装起义。

这时, 蒋光慈奉党的指示,北上张家口, 在冯玉祥部当了一段时间的俄文翻译后, 又赶回上海参加新的革命斗争。

为工作之便, 他从原法大马路搬到了青云路, 居住在静安寺的一个亭子间里。

这间屋只有四五平方米, 蒋光慈自称为“鸟笼室”。

屋虽小但他却住得很舒心。

瞿秋白、张太雷等不少在中央工作的同志都住在附近, 便于再相联系。

2 月下旬的一个晚上, 天又黑又冷。

瞿秋白来到蒋光慈的“鸟笼室” , 告诉他自己暂时要离开上海, 奉中央指示, 到武汉加强党的宣传工作。

蒋光慈的工作, 以后可与浙江省委多联系。

瞿秋白还说, 今晚是特意来看望他的, 因为第二天早晨就要出发。

对于瞿秋白, 蒋光慈一直是很敬重的,他们不但有着上下级工作关系, 而且也是知己。

几年前, 他们在莫斯科相识, 髓着中国革命的进程, 一直携手并进, 互相鼓励。