10.2《记承天寺夜游》部编版

- 格式:ppt

- 大小:5.66 MB

- 文档页数:45

《记承天寺夜游》赏析1.元丰六年十月十二日,夜。

解衣欲睡;月色入户,欣然起行。

【赏析】那时正好是作者被贬黄州的第四年。

作为一个被贬谪的朝廷“罪人”,可以想见其交游断绝、门庭冷落的境况;只有月光毫无势利之情,在寂寥的寒夜里,依然来拜访他。

苏轼对月光有一种特殊的感情,他常常把月光拟人化,写的很富有人情味。

例如《水调歌头》写月光“转朱阁,低绮户,照无眠”;又如《洞仙歌》:“绣帘开,一点明月窥人”。

2.念无与为乐者;遂至承天寺,寻张怀民。

【赏析】古人说:“隔千里兮共明月”,一同赏月者应是同心之人,今宵如此皎洁的月光,世上那些庸俗势力之徒是不配来欣赏的;“遂至”二字下得十分轻淡,好像不假思索,却包含着能与之赏月者只有其人。

两个人的关系甚笃,通过“相与步于中庭”体现得极为充分。

结尾句“但少闲人如吾两人耳”更是直接表明了作者与张怀民的志同道合。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

【赏析】“亦”字写出这一对朋友情怀相似;对方的“未寝”也正是作者意料中的事。

张怀民,名梦得,清河(今河北省清河县)人。

他于元丰六年(1083年)贬谪到黄州,初到时寓居在承天寺。

他曾筑亭于住所旁,在那里可以纵览江山的胜况,苏轼名之为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》词赠他,词中有“一点浩然气,千里快哉风”的名句。

苏轼的弟弟苏辙也为他写了一篇《黄州快哉亭记》。

文章说张怀民虽然屈居主簿小类的小官,但心地坦然,不把迁谪之事放在心上,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲感之容,是一位有过人自制力的性格倔强的人。

这就无怪乎苏轼要引他为同道和知己了。

①②③总结:这三句是第一层,叙写中庭赏月的原因。

首先交代了步月的时间和原因。

“解衣欲睡”是说寒夜寂寥,百无聊赖,或许在睡梦中可以忘却人世的一切忧愁和烦恼;“月色人户”一句,作者把月光拟人化,写得自然生动。

月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动来与他做伴;而诗人也是如见久违的朋友,欣然相迎。

这里我们可以想见作者交游断绝、门庭冷落的境况。

部编版八年级上册语文《记承天寺夜游》教案教案是系统解决教学问题的过程,它提出的一套确定、分析、解决教学问题的原理和方法也可用于其他领域和其他性质的问题情境中,具备一定的迁移性。

下面是由给大家带来的部编版八年级上册语文《记承天寺夜游》教案,让我们一起来看看!《记承天寺夜游》课文原文元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两个人者耳。

《记承天寺夜游》语文教案【教学目标】1、掌握文言词汇,理解课文内容。

2、品味文中的优美语言,理解作品意境,体会文中蕴含的思想感情。

3、体悟文人积极达观的处世态度,树立积极的人生观。

【教学重点】1、反复诵读,形成语感。

2、品味文中的优美语言,理解作品意境,体会文中蕴含的思想感情。

【教学难点】解读“闲人”二字,体悟文人积极达观的处世态度,树立积极的人生观。

【教学流程】(一)导入:(教师唱《但愿人长久》,营造氛围,引入课题)师:知道这首歌的名字是什么这首词的作者是谁词中的名句是哪句月是诗人墨客笔下的宠儿,你还知道哪些有关月的名句下面让我们学习苏轼的另一写月名篇《记承天寺夜游》,学习《记承天寺夜游》,走进苏轼。

(板书)(二)解读标题。

明确:文体(记),时间(夜),地点(承天寺)补充介绍承天寺(展示图片):“承天寺”是张怀民居住之所,张怀民在元丰六年也被贬谪到黄州,他修了一座亭,苏轼给亭命名为“快哉亭”,并写了一首《水调歌头》送给张怀民,其中有一句“一点浩然气,千里快哉风”。

(三)交流预习体会,明确学习目标。

1、学生资料展示,走进苏轼,了解作者及写作背景。

2、学生交流预习收获与疑难,明确个体学习目标与全体学习重点。

(四)初读课文,体会层次美。

1、自由朗读,明确朗读要求。

要求:读得流畅响亮。

读得字正腔圆。

读得抑扬顿挫。

读得层次分明。

2、小组再读课文,体会文章层次美。

《记承天寺夜游》教案一.教材分析:《记承天寺夜游》是语文版八年级第六单元的一篇文言文,是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中所写的。

这篇仅有84字的短文,写一个月光皎洁的夜晚,作者无法睡眠,到承天寺去找好友张怀民,两个人一同在月光如水的庭院中漫步。

作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬中自我排遣的特殊心境。

本文篇幅虽小,写景抒怀却有独到之处,一切都像信手拈来,却创造了一个明净悠闲的境界。

文中十八字写景,使用比喻手法,将随处可见的寻常景物描绘的充满诗情画意,充分显示了作者的艺术才思和豁达宽广的胸襟。

二.教学目标(一)知识与水平目标:1.熟读成诵,读出文章韵味。

2.掌握文中重点字词的含义。

3.欣赏文中的写月色的句子,体会作者的心境4.结合作者在黄州的经历,探究“闲人”的内蕴,把握苏轼豁达的心境,继而领悟其人生态度。

(二)过程与方法目标:1、朗读,读出月夜的恬淡,读出作者的欣喜孤独旷达。

2、知人论诗。

搜集相关资料,辅助学生深刻理解此文及苏轼。

(三)情感态度目标:通过对苏轼的背景介绍,和对“闲”的领悟,把握苏轼豁达的心境,继而领悟其人生态度,学习作者旷达乐观从容的心态。

三. 教学重点:“月”和“闲”的揣摩与品味。

四.教学难点感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

诵读法、品味法、合作探究。

六.教学设想:抓住两个关键词:“月”和“闲”。

赏“月”,悟“闲”。

七、教具准备多媒体课件八、教学过程:(一)导入新课:古有一人:读书:闭门书史丛,少有凌云志。

工作:平生五千卷,一字不救饥。

态度:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

一生:起舞弄清影,何似在人间。

同学们,你知道他是谁吗?(苏轼)你能替我介绍一下苏轼吗?苏轼:字子瞻,号东坡,北宋豪放派词作代表,唐宋八大家之一。

今天,我们学习他被贬谪黄州时写的一篇文章——《记承天寺夜游》。

(二)朗读课文,整体感知1、生听读录音要求:听准读音,听出停顿和节奏,听懂作者的感情。

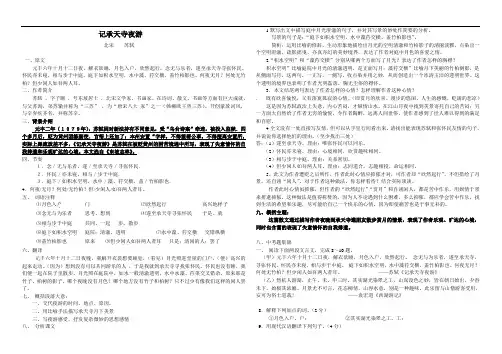

记承天寺夜游北宋苏轼一、原文元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

二、作者简介苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。

在诗词、散文、书画等方面有巨大成就,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一(韩柳欧王曾三苏)。

开创豪放词风,与辛弃疾齐名,并称苏辛。

三、背景介绍元丰二年(1079年),苏轼因对新法持有不同意见,受“乌台诗案”牵连,被投入监狱.四个多月后,贬为黄州团练副使.官衔上还加了:本州安置“字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多,《记承天寺夜游》是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中所写,表现了失意情怀的自我排遣和乐观旷达的心境。

本文选自《东坡志林》。

四、节奏1.念/无与乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.2.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.3.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.4.何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

五、词语注释⑴月色入户.门⑵欣然..起行高兴地样子⑶念.无与为乐者思考、想到⑷遂.至承天寺寻张怀民于是、就⑸相与步...于中庭共同、一起步,散步⑹庭下..如积水空明..庭院;清澈、透明⑺水中藻、荇交横..交错纵横⑻盖.竹柏影也原来⑼但.少闲人..如吾两人者耳.只是;清闲的人;罢了六、翻译元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣裳想要睡觉,(看见)月光照进堂屋的门户,(便)高兴的起来走动。

(因为)想到没有可以共同游乐的人,于是我就到承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一起在院子里散步。

月光照在庭院中,如水一般清澈透明,水中水藻、荇菜交叉错杂,原来那是竹子、柏树的影子。

哪个夜晚没有月色?哪个地方没有竹子和柏树?只不过少有像我们这样的闲人罢了。

七、概括段落大意:一、交代夜游的时间、地点、原因。

《记承天寺夜游》复习知识点《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文,写于作者被贬黄州时期。

文章创造了一个清冷皎洁的艺术世界,对澄澈空明的月色进行了极其生动形象的描绘,传达了作者微妙的心境,也透露出他在贬谪中随缘自适、自我派遣的旷达和乐观。

【原文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【文学常识】苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋杰出文学家、诗人、散文家、豪放派代表词人、书画家,四川眉山人。

他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称"三苏"。

著名的唐宋八大家(苏辙、苏轼、苏洵、欧阳修、曾巩、王安石、柳宗元、韩愈)之一,作品有《东坡七集》《东坡乐府》等。

【文章分析】1.文章结构第一部分:叙事。

首句点明夜游的起因与时间,为美好的月色而心动,遂起夜游之意。

第二部分:写景。

运用比喻的方法描绘庭院月色。

第三部分:议论抒情。

两个反问句令人深思。

作者抒发面对月光发生的感触。

2.写月色的名句"庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也"。

"积水空明"写月光的清澈透明,"藻、荇交横"写月色中竹柏倒影的清丽淡雅。

作者以比喻的手法和高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

3.本文点睛之笔(直接抒情的句子、点明主旨的句子)是:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

这两句抒情议论,点明主旨,"闲人",即清闲的人,表达了诗人与友人赏月时微妙复杂的情感:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。

4.本文描写了承天寺夜晚澄澈透明的月色,透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

表现了作者旷达的胸襟和乐观的情怀。

部编版语文课本八年级上册《记承天寺夜游》说课稿一、说教材《记承天寺夜游》是部编人教版语文课本八年级上册的第三单元第11课《短文两篇》中的第二篇。

这篇短文反映了苏轼在乌台诗案后被贬黄州期间的闲散生活和旷达淡泊的心绪,属于叙事小品文。

全文只有一段、85个字,但内容丰富,叙事自然流畅,写景特点鲜明,具体可感,议论式抒情画龙点睛,一个“闲”字,道尽了被贬后的微妙复杂的心境。

文章虽短,但内涵丰富,值得回味,包含的知识点较多。

对于陶冶学生情操,提高语言表达能力很有启发和示范作用,是典型的值得短文长教的课文。

该单元的四篇短文和五首唐诗都是以写景为主,展现各种各样的大自然风光和魅力,只有此文不用骈句,是最接近现代散文的。

它又让学生见识到了古代散文的发展成熟的程度,为以后学习篇幅较长的文言文奠定了基础。

二、说目标这篇小品文包含了“新课标”对文言文词、句、篇、感、理方面的知识与能力的要求,也涉及到阅读现代文的叙事、写景、抒情、议论的表达方式综合运用的分析理解。

因此我确立的三维教学目标是:知识与能力:1、积累关于苏轼的文学常识;2、熟记“户、欣然、念、相与、盖、但”的词义,翻译课文;3、熟读并背诵。

过程与方法:1、学会用优美流畅的语言描述景物,赏析景物描写的精妙之处;2、分析文眼“闲”表达的思想感情。

情感态度与价值观:感受寻常景物的美,树立乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

其中重点:1、积累常用文言词语,通顺翻译课文,熟读并背诵全文;2、用优美流畅的语言描述景物,赏析写景佳句;3、分析“闲”的多重含义。

难点:1、用优美流畅的语言描述景物,赏析写景佳句的特点;2、分析“闲”的多重含义;3、感受寻常景物的美,树立乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。

三、说教法学法八年级的学生对于文言文已不陌生,培养了一定的语感,积累了一些常见的文言词汇,掌握了一些翻译方法,能够大致读懂这篇小品文,对苏轼比较感兴趣、也有粗略的了解,但属于标准的一知半解,尤其是借景抒情、情景交融的景和情的关系没有具体的感知。