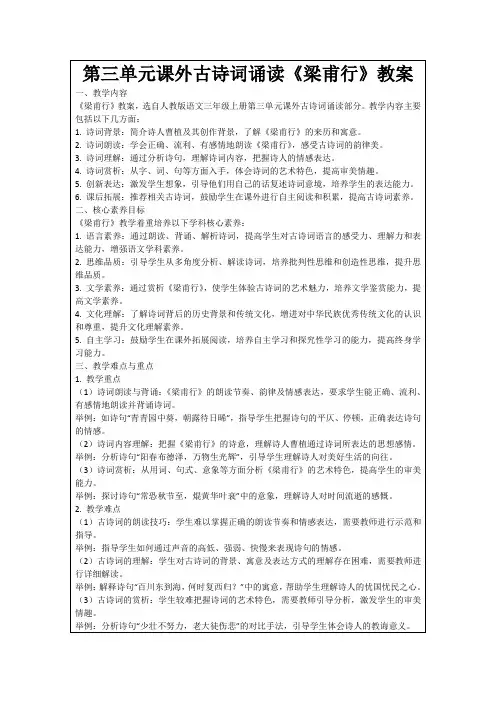

梁甫行教案(2)

- 格式:docx

- 大小:24.69 KB

- 文档页数:5

《梁甫行》教学设计一、教学目标:1.正确、流利地朗读诗文,背诵诗文。

2.学习本课的生字新词。

3.学习《梁甫行》,能解释诗句中带点词和诗句的意思,感悟诗的意境,从中受到美的熏陶。

二、教学重点难点:理解诗意,想象意境,体会作者的感情。

三、教学过程:1、诗歌简介《梁甫行》是三国时期文学家曹植创作的一首乐府诗。

此诗描述了边海百姓的艰难生活,比较深刻地反映了那个时代百姓生活困苦不堪的惨痛景象,表现了作者对劳动人民生活的同情。

全诗采用了正面描写与侧面烘托的手法,使边海贫民悲惨的生活图景跃然纸上,言简意赅,寓意深刻。

2、作者简介曹植(192~232),三国魏文学家。

字子建,曹操子,曹丕弟。

封陈王,谥曰思,故世称陈思王。

自称“生乎乱,长乎军”。

天资聪颖,才思敏捷,深得曹操赏爱,几乎被立为太子,终因“任性而行,不自雕励,饮酒不节”而失宠。

其创作以建安二十五年为界,分为前后两期。

前期诗歌主要是歌唱他的理想和抱负,后期诗歌主要是表达由理想与现实的矛盾所激起的悲愤。

他是第一位大力写作五言诗的文人,为建安文学中成就最高者。

有集三十卷,已佚,宋人辑有《曹子建集》,今又有《曹植集校注》。

3、诗歌朗读泰山梁甫行曹植八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

4、白话译文四面八方气候不同,风霜雪雨千里有异。

边海的人民生活艰辛,平时就住在野外的草棚里。

老婆孩子像野兽一样没有衣服穿,每天就在这艰险的山林里生活。

家家户户没有烟火,狐狸野兔在屋内乱窜。

5、创作背景《梁甫行》是借乐府旧题描写海边逃民的困苦生活而作。

关于此诗的创作时间考证,有多种说法。

有人根据曹植《求自试表》中“臣昔从先武帝南极赤岸,东临沧海……”的叙述,认为这首诗当作于曹植随曹操北征乌桓时,写途中所见。

可为不实,因当时曹植虽在戎马之中,未经流离之苦,还不可能对灾难中的人民有如此诗中那样深厚强烈的同情。

有人根据曹植《迁都赋·序》中“号则六易,居实三迁,连遇瘠土,衣食不继”的叙述认为作于魏明帝时,是自况。

梁甫行优秀教学活动(教案)1. 活动简介本次活动旨在提高学生的动手操作能力和创造力,通过一系列的实践任务,激发学生的研究兴趣,培养学生的团队合作精神和解决问题的能力。

2. 活动目标- 提高学生的动手操作能力- 培养学生的创造力和想象力- 培养学生的团队合作精神和解决问题的能力- 增强学生的研究兴趣3. 活动内容任务一:手工制作学生将分组进行手工制作,使用简单的材料制作小手工作品,鼓励学生发挥创造力,展示自己的设计才华。

任务二:科学实验学生将进行简单的科学实验,通过实际操作探究科学原理,培养学生的实践能力和科学观察力。

任务三:团队挑战学生将组建小组,合作完成一道团队挑战题目。

通过团队合作,学生将互相协作、分工合作,解决问题并取得团队的共同成果。

4. 活动安排活动将在一个上午完成,具体安排如下:- 9:00-9:10 活动介绍和分组- 9:10-10:00 任务一:手工制作- 10:00-10:30 任务二:科学实验- 10:30-10:45 小休息- 10:45-11:30 任务三:团队挑战- 11:30-11:45 活动总结和反馈5. 教学资源- 手工材料:纸张、剪刀、胶水等- 科学实验器材:烧杯、试管、化学药品等- 团队挑战题目:根据学生的年级和能力进行选择6. 教学评估为了评估学生的活动成果和研究效果,将采用以下评估方式:- 手工制作作品的评选和展示- 科学实验报告和实验操作的评估- 团队挑战题目的解答和解决过程评估7. 活动反馈和总结活动结束后,将对学生进行反馈和总结,鼓励他们分享自己的体会和感受,同时指导他们总结活动中的经验和不足之处,为今后的研究提供借鉴。

8. 教学效果评估可以通过学生的作品展示、实验报告以及团队挑战的结果评估活动的教学效果,并作为今后教学改进的参考依据。

以上是梁甫行优秀教学活动的教案内容,希望本次活动能够激发学生的研究积极性和创造力,提高他们的动手操作能力和解决问题的能力。

《赠从弟(其二)》《梁甫行》教学设计教学目标:1.反复诵读,结合注释和诗下助读材料读懂诗意2.调动联想和想象,读出节奏,读出情感,再现诗境。

3.品读两首诗的“风雨”,品出两位文人的“风骨”。

教学重点:调动联想和想象,读出节奏,读出情感,再现诗境。

教学难点:品析两首诗的“风雨”,品出“风骨”。

一、诵读欣赏。

1.请同学们结合注释和助读材料自由朗读两首诗。

赠从弟(其二)刘桢亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

梁甫行曹植八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

助读材料1:刘桢与曹植同为建安时期著名的诗人,刘桢的作品气势激宕,意境峭拔,不假雕琢而格调颇高。

世人把他同曹植合称"曹刘",也是从气格方面着眼的。

集中体现其风格的是《赠从弟》三首,抒写诗人的胸怀志节,具有悲凉慷慨、高风跨俗的气概。

其中第二首:"亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨怆,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

"尤为人所称道。

助读材料2:《梁甫行》属曹植前期的作品。

这个时期,他曾随其父“南极赤岸,东临沧海,西望玉门,北出玄塞”,对社会比较了解,亲眼目睹了社会下层人民生活的苦难,因而他感慨万端,用“剧哉”二字便把其见到边海贫民时的深沉的同情之情渲泄无遗地表达了出来。

2.调动联想和想象,读出节奏,读出情感。

3.请调动你的联想和想象,再现诗境。

赠从弟(其二)刘桢亭亭/山上/松,瑟瑟/谷中/风。

风声/一何/盛,松枝/一何/劲!冰霜/正/惨凄,终岁/常/端正。

岂不/罹/凝寒,松柏/有/本性。

参考诗意:高山上的松树挺拔耸立,山谷间的狂风瑟瑟呼啸。

风声是多么的猛烈,松枝又是多么的刚劲!即便满天冰霜惨惨凄凄,松树的腰杆终年都是端端正正。

(1)你从字,读出了这是怎样的“松”?想到了什么?梁甫行曹植八方/各/异气,千里/殊/风雨。

梁甫行优秀学习计划(教案)1. 目标本教案的目标是帮助梁甫行同学制定一个优秀的研究计划,以提高研究效果和成绩,达到个人的研究目标。

2. 研究目标- 提高研究效率和专注力- 加强研究方法和技巧- 深入理解法学知识- 提升写作和表达能力- 提高自主研究能力和解决问题的能力3. 研究计划3.1 研究时间安排- 每周制定研究计划,合理分配每天的研究时间- 早上专注研究法学理论,晚上进行实践和案例分析- 利用校园资源,如图书馆、研究小组等进行集中研究3.2 研究内容- 深入研究法学核心课程,包括法理学、法律英语、法律实务等- 阅读经典法学案例和学术论文,拓宽学术眼界- 参加学术讲座和法学研讨会,与志同道合的人交流研究- 注重英文写作和口语能力的提升,充分利用语言资源3.3 研究方法和技巧- 制定详细的研究计划和目标,确保研究的有序进行- 整理研究笔记,加强记忆和理解- 多做练题和模拟试题,巩固知识点- 利用互联网资源,如在线课程和研究平台,扩展研究方式3.4 研究评估- 每周进行研究评估,总结研究心得和收获- 反思研究过程,发现不足并加以改进- 定期进行模拟考试,检验研究成果和提高应试能力4. 预期成果通过执行上述研究计划,梁甫行同学预计将获得以下成果:- 研究效率和成绩明显提升- 对法学知识有更深入的理解和应用能力- 英文写作和口语能力的显著提高- 加强自主研究和问题解决能力5. 总结本教案为梁甫行同学提供了一个优秀的学习计划,通过合理安排学习时间、深入学习法学知识、采用科学的学习方法和技巧,梁甫行同学将能够取得显著的学习成果并实现个人学习目标。

梁甫行优秀讲稿设计(教案)梁甫行优秀讲稿设计(教案)

一、教学目标

1. 了解梁甫行在中国戏剧史上的地位和贡献;

2. 掌握梁甫行的代表作品的主要内容和艺术特点;

3. 发展学生的戏剧鉴赏能力和表演技巧;

二、教学内容

1. 介绍梁甫行的生平和戏剧创作背景;

2. 分析梁甫行的代表作品《雷雨》的剧情和人物形象;

3. 分析梁甫行的戏剧风格和艺术特点;

4. 组织学生进行角色扮演和表演讨论;

三、教学过程

1. 导入(5分钟)

通过图片和视频介绍梁甫行的形象和作品,激发学生的研究兴趣。

2. 知识传授(15分钟)

讲解梁甫行的生平、戏剧创作背景和《雷雨》的剧情和人物。

3. 分析讨论(20分钟)

分组讨论梁甫行的戏剧风格和艺术特点,引导学生发表个人观点和交流意见。

4. 角色扮演和表演(30分钟)

学生分组进行《雷雨》中角色的扮演和表演,通过演绎深入理解剧本,提高表演技巧。

5. 总结回顾(10分钟)

回顾梁甫行的贡献和影响,总结研究内容,鼓励学生思考戏剧的意义和艺术价值。

四、教学评价

1. 观察学生参与讨论和表演的积极性和表现;

2. 评价学生对梁甫行作品的理解深度和鉴赏能力;

3. 收集学生对教学内容和形式的反馈,进行教学改进。

梁甫行教学设计一、教学目标1、让学生了解曹植的生平及文学成就,激发学生对古典文学的兴趣。

2、引导学生理解诗歌的内容,感受诗人对百姓疾苦的同情。

3、帮助学生品味诗歌的语言,学习诗歌的表现手法。

4、培养学生的诗歌鉴赏能力和审美情趣。

二、教学重难点1、教学重点(1)理解诗歌的主旨和诗人的情感。

(2)赏析诗歌的语言和表现手法。

2、教学难点(1)体会诗人在诗歌中所表达的忧国忧民的情怀。

(2)理解诗歌中对比手法的运用及其效果。

三、教学方法1、诵读法:通过反复诵读,让学生感受诗歌的韵律和节奏,理解诗歌的内容和情感。

2、讲授法:讲解诗歌的背景、作者、字词等基础知识,帮助学生扫除阅读障碍。

3、讨论法:组织学生讨论诗歌的主题、表现手法等问题,培养学生的思维能力和合作精神。

4、赏析法:引导学生赏析诗歌的语言、意象、意境等,提高学生的诗歌鉴赏能力。

四、教学过程1、导入新课(1)展示一些反映百姓疾苦的图片或视频,引起学生的关注和思考。

(2)提问:同学们,当你们看到这些画面时,有什么感受?在古代,也有一位诗人关注到了百姓的苦难,他就是曹植。

今天,我们就来学习他的《梁甫行》,看看他是如何描绘百姓的生活的。

2、作者及背景介绍(1)介绍曹植的生平经历和文学成就,重点强调他在诗歌创作方面的贡献。

(2)讲解《梁甫行》的创作背景,让学生了解诗人所处的时代环境和社会状况,为理解诗歌的主旨奠定基础。

3、初读诗歌(1)教师范读诗歌,要求学生注意字音、节奏和韵律。

(2)学生自由朗读诗歌,结合注释理解诗歌的大意。

(3)指名学生朗读诗歌,其他学生进行评价。

4、精读诗歌(1)引导学生理解诗歌的内容,提问:诗歌描绘了哪些景象?这些景象反映了百姓怎样的生活状况?(2)组织学生讨论诗歌中“柴门何萧条,狐兔翔我宇”这两句的含义和作用。

(3)分析诗歌的表现手法,提问:诗人在诗歌中运用了哪些表现手法?有什么效果?5、深入探究(1)体会诗人的情感,提问:诗人通过这首诗歌表达了怎样的情感?(2)引导学生思考诗歌的现实意义,提问:在当今社会,我们应该如何关注和帮助弱势群体?6、课堂小结(1)总结诗歌的内容、主旨和表现手法。

八年级语文课外古诗词诵读《梁甫行》导学案学习主题:1.有感情地反复诵读诗歌,理解诗歌内容。

2.品味诗歌语言,体会作者关心天下百姓的情感。

达标训练

一、抄写易错字词

剧哉

禽兽

象

萧条

二、默写古诗

《梁甫行》

,

,

,

,

三、理解性默写

1.《梁甫行》中描述海边的人民在荒野草丛林木中生活,表现自己对下层人民的同情的句子:

,。

2.《梁甫行》写出了边海人民衣不遮体、粗俗艰苦的生活方式的句子:

,。

3.《梁甫行》中通过狐狸、兔子的侧面描写,反衬出边海人们生活环境的荒蛮以及边海人们的恐惧与凄楚的句子:

,。

4.《梁甫行》中直陈所见所感,如实记录百姓流离失所的困境的诗句是:

,。

参考答案

三、理解性默写

1.剧哉边海民,寄身于草野

2.妻子象禽曾,行止依林阻

3.柴门何萧条,狐免翔我宇

4.剧哉边海民,寄身于草野。

《梁甫行》学历案一、学习目标1、了解曹植的生平及创作背景,体会诗人在诗中表达的情感。

2、品味诗歌语言,赏析诗歌的艺术特色。

3、培养学生对古典诗歌的欣赏能力和对社会现实的关注。

二、学习重难点1、重点(1)理解诗歌内容,体会诗人对下层人民的同情。

(2)分析诗歌的表现手法,如对比、烘托等。

2、难点(1)感悟诗歌中蕴含的忧国忧民之情。

(2)领会诗歌意境,提高诗歌鉴赏能力。

三、学习方法诵读法、合作探究法、情境创设法四、学习过程(一)导入新课同学们,在古代文学的长河中,有许多诗人用他们的笔触描绘了社会的百态和人民的疾苦。

今天,我们要走进曹植的《梁甫行》,去感受那个时代的沧桑与无奈。

(二)作者及背景介绍曹植(192 年-232 年 12 月 27 日),字子建,沛国谯县(今安徽省亳州市)人,是曹操与武宣卞皇后所生第三子,生前曾为陈王,去世后谥号“思”,因此又称陈思王。

曹植是三国时期著名文学家,作为建安文学的代表人物之一与集大成者,他在两晋南北朝时期,被推尊到文章典范的地位。

其代表作有《洛神赋》《白马篇》《七哀诗》等。

后人因其文学上的造诣而将他与曹操、曹丕合称为“三曹”。

《梁甫行》这首诗创作于三国乱世,当时的社会动荡不安,百姓生活困苦。

曹植目睹了边海人民的悲惨遭遇,心中充满了同情和忧虑,于是写下了这首诗。

(三)朗读诗歌1、教师范读,学生注意字音、节奏和语气。

2、学生自由朗读,初步体会诗歌情感。

3、指名朗读,其他学生评价。

(四)诗歌解读1、整体感知八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

(1)这首诗描绘了怎样的景象?诗的开篇两句“八方各异气,千里殊风雨”,以夸张的手法写出了各地气候的不同,暗示了社会环境的复杂。

接下来“剧哉边海民,寄身于草野”,直接点明边海人民生活的艰苦,他们只能在荒野中栖身。

“妻子象禽兽,行止依林阻”则进一步描绘了边海人民的生存状态,他们的妻子儿女如同禽兽一般,行动举止都要依靠山林险阻。

《梁甫行》教案一、教学目标(一)知识与技能1. 理解《梁甫行》的诗歌内容,掌握诗歌的基本结构和形式。

2. 学会正确朗读诗歌,感受诗歌的韵律美。

3. 认识并理解诗歌中的生字、生词,掌握其含义和用法。

(二)过程与方法1. 通过朗读和讨论,培养学生的语言表达能力和思维能力。

2. 引导学生通过对比和赏析,理解诗歌的意境和情感。

(三)情感态度与价值观1. 体会诗人对边海贫民的同情和关怀,培养学生的社会责任感。

2. 激发学生对传统文化的兴趣和热爱,增强文化自信。

二、教学重点(一)诗歌内容的理解1. 诗歌原文的逐句解读。

2. 诗歌意境和情感的体会。

(二)诗歌语言的赏析1. 诗歌中形象生动的语言特点。

2. 诗歌中对比和描写的手法。

三、教学难点1. 诗歌中生僻字词的理解与掌握。

2. 诗歌情感的深入体会和表达。

四、教学过程(一)导入新课1. 激发兴趣同学们,你们知道“才高八斗”这个成语是怎么来的吗?它形容的是一个人文才高超,而这个成语的主人公就是我们今天要学习的《梁甫行》的作者——曹植。

他不仅文才出众,还创作了许多脍炙人口的诗篇。

今天,我们就一起走进他的诗歌世界,感受他笔下边海贫民的生活。

2. 明确目标在这节课上,我们要通过朗读和赏析,理解《梁甫行》的诗歌内容和情感。

我们要学习如何通过诗歌的语言,感受作者对边海贫民的同情和关怀。

同时,我们还要掌握诗歌中的生字、生词,提高我们的文言文阅读能力。

3. 初识诗歌让我们先来读一读这首诗的原文:“八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草墅。

妻子象禽兽,行止依林阻。

门何萧条,狐兔翔我宇。

”同学们,你们从这首诗中感受到了什么?是不是觉得边海人民的生活非常艰苦?接下来,我们就一起深入探讨这首诗的意境和情感。

(二)初读诗歌1. 诗歌朗读准备(1)导入新课:通过提问“才高八斗”的成语故事,引出曹植及其作品《梁甫行》。

(2)明确目标:让学生了解本节课的学习目标,包括有感情地朗读、背诵诗歌,品味诗歌形象的语言,体会诗歌表达的情感。

梁甫行-部编版八年级语文上册教案一、教学内容语文教材:部编版八年级语文上册课文:《梁甫行》教学目标:通过本课的学习,使学生理解南宋时期的士人生活,感受梁甫行对理想的执着追求,培养学生的读史意识和文化素养,提高学生应对语文阅读和写作的综合能力。

二、教学重难点•教学重点:了解南宋时期的士人生活和梁甫行的理想追求;•教学难点:如何运用文化和历史知识理解课文中的意义。

三、教学过程设计1.导入(10分钟)•通过展示南宋时期的生活图片、音乐,让学生感受古代生活的风貌;•引出课文《梁甫行》的主题,提问“这篇课文大概讲述了什么故事?”2.听读课文(15分钟)•听读课文两遍,并在读后提问。

3.阅读讲解(20分钟)•教师讲解如何读懂课文内容,理解梁甫行的人物形象;•解释生僻词和古诗词的含义,帮助学生理解文章的意义。

4.课文分析(15分钟)•结合上下文,让学生回答一些细节问题,鼓励学生自己分析课文;•分析课文的主题和结构,引导学生深入思考。

5.情感体验(15分钟)•通过小组讨论和展示,让学生表达对梁甫行的敬佩和感慨;•引导学生发表自己对理想和人生的看法。

6.作文练习(20分钟)•让学生通过文献阅读和分析,写出自己的感想和思考;•要求学生遵循正确的文章结构和语言表达,进行书写。

7.课堂总结(5分钟)•针对本节课的重点与难点,让学生进行总结梳理;•引导学生思考如何通过语文学习,提高自身的文化素养。

四、课堂小结本节课主要围绕梁甫行这一文学作品进行阅读、分析和写作训练。

通过讲解如何读懂文章,涉及到一些古代文化和历史背景的解释,让学生加深对古代生活和人物形象的了解。

在情感体验和写作练习环节,学生具体表现出对梁甫行的敬佩和对理想追求的思考,并且在作文练习中,通过展示自己的观点,进一步提高了英语写作能力。

通过本课的学习,学生对于阅读和写作技能有了更为系统的了解,同时也启迪学生对于思考问题的能力,进一步提高了综合素质。

《梁甫行》教学教案一、教学目标(一)知识与技能1. 掌握《梁甫行》中的生字生词,理解其含义和用法。

2. 理解诗歌的基本内容,把握诗歌的意境和情感。

(二)过程与方法1. 通过朗读、讨论等方式,提高学生的文言文阅读能力。

2. 学习分析诗歌的结构和语言特点,培养文学鉴赏能力。

(三)情感态度与价值观1. 感受诗人对边海人民疾苦的深切关怀,培养学生的同情心和社会责任感。

2. 通过诗歌学习,激发学生对传统文化的兴趣和热爱。

二、教学重点(一)诗歌的意境理解和情感体验。

(二)诗歌中生字生词的掌握和运用。

三、教学难点(一)诗歌深层次含义的挖掘和理解。

(二)诗歌语言的鉴赏和文言文阅读技巧的培养。

四、教学过程(一)导入新课1. 激发兴趣同学,今天我们要学习一首非常特别的古诗《梁甫行》,它的作者可是大名鼎鼎的曹植。

你们对曹植有多少了解呢?让我们通过这首诗,一起走进曹植的世界,感受他笔下的边海人民生活。

2. 作者简介曹植,字子建,曹操的第三子,也是三国时期著名的文学家。

他的诗歌以五言诗见长,被誉为“建安七子”之一。

曹植的诗歌内容丰富,形式多样,语言优美,情感真挚,对后世影响深远。

3. 背景介绍《梁甫行》是曹植在魏晋时期创作的一首五言诗。

这首诗反映了当时边海人民因逃避战乱和赋税而流离失所的悲惨生活。

诗中描绘了他们与自然斗争、与野兽为邻的艰苦境遇。

4. 课文朗读让我们先来朗读一遍这首诗,感受诗人的情感和诗歌的节奏。

注意,朗读时要把握好语气和停顿,尽量体会诗中的情感变化。

5. 初步感知(二)新课呈现1. 诗歌朗读与感受同学们,首先让我们一起朗读《梁甫行》,感受曹植笔下的韵律美。

注意诗句的节奏和音调,尝试体会诗人的情感。

朗读后,我们来谈谈你感受到了什么,有没有哪些词语或句子让你印象深刻?2. 逐句解析与讨论我们将逐句解析诗歌。

比如,“八方各异气,千里殊风雨。

”这两句,我们如何理解“八方”和“千里”?它们在诗中有什么象征意义?请大家积极发言,分享你的见解。

第三单元课外古诗词诵读梁甫行一等奖创新教案第三单元课外古诗词诵读梁甫行教案【教学目标】1、有感情的朗读诗歌,熟读成诵,积累诗句。

2、品味诗歌语言,理解诗文内容,体会作者关心天下黎民的情感。

【课时安排】1课时【教学过程】【导入新课】曹植文采富艳,对五言诗的发展具有重大影响,谢灵运曾说“天下才有一石,曹子健(曹植)独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。

”【作者简介】曹植(192—232),字子建,三国魏诗人,曹操之子,建安文学的代表人物之一。

与其父曹操、其兄曹丕合称“三曹”。

代表作有《洛神赋》《白马篇》《七哀诗》等。

【背景链接】本诗选自《曹植集校注》卷三(人民文学出版社1984年版)。

曹植因才华横溢,早年受曹操宠爱,其兄曹丕称帝后,对他严加防范。

曹植被贬到贫困的海边,看到下层人民的困苦生活,有感而发,于是写下这首慷慨激愤的诗。

【诗词诵读】自由朗读,读准字音,读出节奏,读出感情。

梁甫行曹植八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

【翻译】梁甫行曹植八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

词语解释【异气】气候不同。

【剧】艰难。

【行止】行动止息,这里泛指生活。

【林阻】山林险阻之地。

【翔】这里指自在地行走。

【宇】房屋。

译文各地的气候各不相同,千里之内的风雨形态也不相同。

海边的人民生活艰难啊,他们寄身在荒野之中。

妻子儿女像禽兽一样,奔走止息在山林险境。

柴门内外多么萧条啊,狐狸、兔子在我屋里自在地行走。

【赏析诗句】结合注释,读通大意,赏析诗句。

八方各异气,千里殊风雨。

赏析:第一、二句以对偶句式,从自然现象写起,既渲染了气氛,又暗含对最高统治者的忠告:要普降恩泽,施惠于民。

剧哉边海民,寄身于草野。

剧:艰难①白描、直抒胸臆②描写边海人民生存环境的荒凉、恶劣,如实记录百姓流离失所的困境。

③抒发了诗人深切同情。

妻子象禽兽,行止依林阻。

梁甫行教案教案标题:梁甫行教案教案概述:本教案旨在通过学习梁甫行的事迹,培养学生的爱国主义情感和社会责任感,提高学生的历史意识和文化素养。

通过多种教学手段和活动,引导学生深入了解梁甫行的成就和贡献,激发学生的学习兴趣和参与热情。

教学目标:1. 知识目标:了解梁甫行的生平事迹和重要贡献,掌握相关历史背景知识。

2. 技能目标:培养学生的历史研究和分析能力,提高学生的文献阅读和资料收集能力。

3. 情感目标:培养学生的爱国主义情感和社会责任感,引导学生树立正确的价值观和人生观。

教学重点:1. 掌握梁甫行的生平事迹和重要贡献。

2. 培养学生的历史研究和分析能力。

3. 培养学生的爱国主义情感和社会责任感。

教学难点:1. 帮助学生理解梁甫行的思想和行动对中国近代史的重要影响。

2. 培养学生的历史研究和分析能力,引导学生运用多种资源进行资料收集和整理。

教学准备:1. 教学资料:梁甫行的传记、相关历史资料和文献。

2. 多媒体设备:电脑、投影仪等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用多媒体展示梁甫行的图片或视频,引发学生的兴趣和好奇心。

2. 提问:你们对梁甫行了解多少?你们认为他在中国近代史上有什么重要的贡献?二、知识讲解(15分钟)1. 通过讲解和展示相关资料,向学生介绍梁甫行的生平事迹和重要贡献。

2. 引导学生了解梁甫行的家庭背景、成长经历和参与革命活动的过程。

3. 分析梁甫行的思想和行动对中国近代史的重要影响。

三、小组合作探究(20分钟)1. 将学生分成小组,每个小组选择一个方面的梁甫行的贡献进行深入研究。

2. 引导学生运用多种资源进行资料收集和整理,如图书馆、互联网等。

3. 小组讨论和展示:每个小组向全班介绍他们所研究的梁甫行的贡献,并展示相关资料。

四、个人思考和总结(10分钟)1. 学生个人思考:你们对梁甫行的贡献有什么新的认识和感悟?2. 学生分享:鼓励学生积极分享自己的思考和感悟,促进学生之间的交流和互动。