社会心理学 第五章 态度及其改变

- 格式:ppt

- 大小:666.00 KB

- 文档页数:12

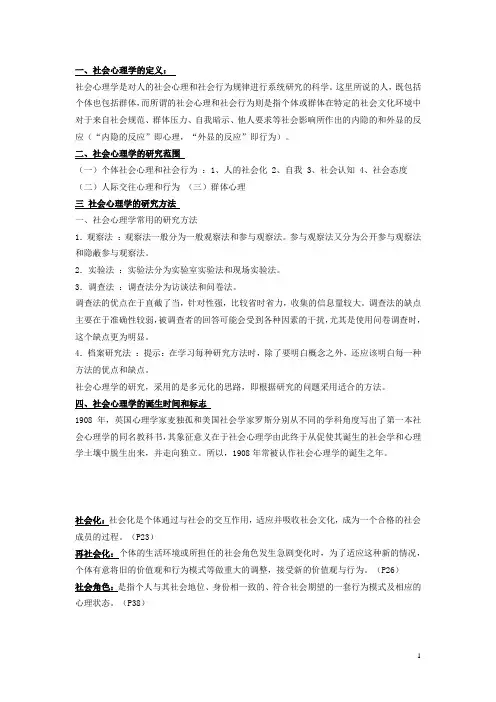

一、社会心理学的定义:社会心理学是对人的社会心理和社会行为规律进行系统研究的科学。

这里所说的人,既包括个体也包括群体,而所谓的社会心理和社会行为则是指个体或群体在特定的社会文化环境中对于来自社会规范、群体压力、自我暗示、他人要求等社会影响所作出的内隐的和外显的反应(“内隐的反应”即心理,“外显的反应”即行为)。

二、社会心理学的研究范围(一)个体社会心理和社会行为:1、人的社会化 2、自我 3、社会认知 4、社会态度(二)人际交往心理和行为(三)群体心理三社会心理学的研究方法一、社会心理学常用的研究方法1.观察法:观察法一般分为一般观察法和参与观察法。

参与观察法又分为公开参与观察法和隐蔽参与观察法。

2.实验法:实验法分为实验室实验法和现场实验法。

3.调查法:调查法分为访谈法和问卷法。

调查法的优点在于直截了当,针对性强,比较省时省力,收集的信息量较大。

调查法的缺点主要在于准确性较弱,被调查者的回答可能会受到各种因素的干扰,尤其是使用问卷调查时,这个缺点更为明显。

4.档案研究法:提示:在学习每种研究方法时,除了要明白概念之外,还应该明白每一种方法的优点和缺点。

社会心理学的研究,采用的是多元化的思路,即根据研究的问题采用适合的方法。

四、社会心理学的诞生时间和标志1908年,英国心理学家麦独孤和美国社会学家罗斯分别从不同的学科角度写出了第一本社会心理学的同名教科书,其象征意义在于社会心理学由此终于从促使其诞生的社会学和心理学土壤中脱生出来,并走向独立。

所以,1908年常被认作社会心理学的诞生之年。

社会化:社会化是个体通过与社会的交互作用,适应并吸收社会文化,成为一个合格的社会成员的过程。

(P23)再社会化:个体的生活环境或所担任的社会角色发生急剧变化时,为了适应这种新的情况,个体有意将旧的价值观和行为模式等做重大的调整,接受新的价值观与行为。

(P26)社会角色:是指个人与其社会地位、身份相一致的、符合社会期望的一套行为模式及相应的心理状态。

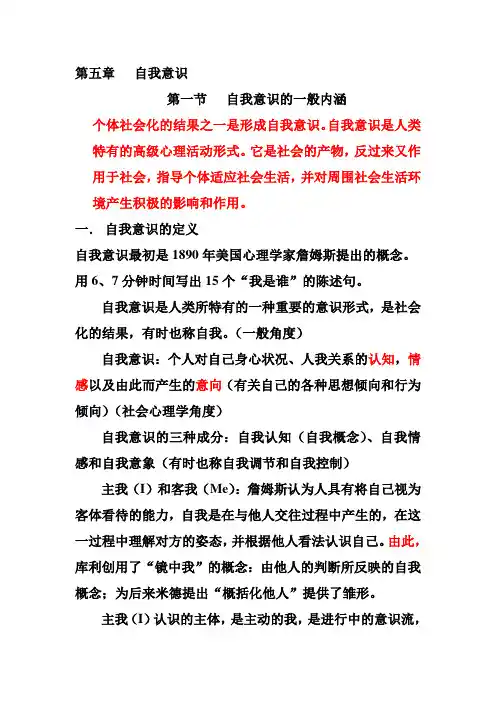

第五章自我意识第一节自我意识的一般内涵个体社会化的结果之一是形成自我意识。

自我意识是人类特有的高级心理活动形式。

它是社会的产物,反过来又作用于社会,指导个体适应社会生活,并对周围社会生活环境产生积极的影响和作用。

一.自我意识的定义自我意识最初是1890年美国心理学家詹姆斯提出的概念。

用6、7分钟时间写出15个“我是谁”的陈述句。

自我意识是人类所特有的一种重要的意识形式,是社会化的结果,有时也称自我。

(一般角度)自我意识:个人对自己身心状况、人我关系的认知,情感以及由此而产生的意向(有关自己的各种思想倾向和行为倾向)(社会心理学角度)自我意识的三种成分:自我认知(自我概念)、自我情感和自我意象(有时也称自我调节和自我控制)主我(I)和客我(Me):詹姆斯认为人具有将自己视为客体看待的能力,自我是在与他人交往过程中产生的,在这一过程中理解对方的姿态,并根据他人看法认识自己。

由此,库利创用了“镜中我”的概念:由他人的判断所反映的自我概念;为后来米德提出“概括化他人”提供了雏形。

主我(I)认识的主体,是主动的我,是进行中的意识流,客我(Me)是认识的对象,即被观察者,它包括一个人所持有的关于他自己的所有的知识和信念,主我是自我的动力部分,是活动的过程,客我则制约主我的活动。

二.自我意识的内容(两个角度)(一)詹姆斯的观点:生理(物质)自我、社会自我和心理(精神)自我生理(物质)自我:个体对自己躯体、性别、体形、容貌、年龄、健康状况等生理物质的意识。

社会自我:个体对隶属于某一时代、国家、民族、阶级、阶层的意识(宏观);对自己在群体中的地位、名望,受人尊敬、接纳的程度,拥有的家庭、亲友及其经济、政治地位的意识(微观)。

心理(精神)自我:个体对自己智能、兴趣、爱好、气质、性格诸方面心理特点的意识。

(二)美国人本主义心理学家罗杰斯的观点:现实自我和理想自我(从实际存在还是观念存在的角度)实际自我:是指个人对自己受环境熏陶炼铸,在与环境相互作用中所表现出的综合的现实状况和实际行为的意识。

湖北省高等教育自学考试大纲课程名称:社会心理学课程代号:4265I 课程性质和设置目的要求一《社会心理学》课程性质《社会心理学》是从社会与个体相互作用的观点出发,研究特定社会生活条件下个体心理活动发生发展及其变化的规律的学科。

《社会心理学》是培养自学应考者掌握社会心理学的基本概念,基础理论以主具体社会行为规律而设置的一门专业课程.选用教材为S.E.Taylor etal 著,谢晓非等人译的《社会心理学》(北京大学出版社第十版)。

其中个体知觉、认识自我、态度和态度改变、社会影响、人际吸引、人际关系、性别和助人行为为本课程重点内容。

二《社会心理学》课程内容第一章社会心理学的理论和方法第二章社会认知第三章个体知觉—形成对他人的印象第四章认识自我第五章态度和态度改变第六章偏见第七章社会影响第八章人际吸引第九章人际关系第十章群体行为第十一章性别第十二章助人行为第十三章攻击第十四章社会心理学与健康第十五章社会心理学与政治三《社会心理学》课程的任务1.介绍社会心理学的基本研究内容和学科历史发展的进程2.介绍社会心理学的基本概念,基础理论3.分析常见社会心理现象和行为,提高运用社会心理学理论分析社会现实的能力四《社会心理学》课程的目的与要求1.学习《社会心理学》课程的目的是:使自学应考者较为系统地掌握社会心理学的基本概念,基础理论,提高运用专业知识分析现实社会现象的能力2.学习《社会心理学》课程的要求是:认真学习基本概念,基础理论,学会抓住重点,难点并加深领会.同时能够应用这门课程中的有关知识,对我国社会发展过程中出现的社会心理现象,具有初步进行分析的能力II 课程内容和考核目标第一章社会心理学的理论和方法一.学习目的和要求本章主要从历史、主要理论和方法对社会心理学进行概述。

要求能够从社会分析层次、个体分析层次和人际层次三个层次来探讨社会心理学的研究方法,同时掌握研究的实际操作方法。

并深入理解社会心理学的三大历史根源:精神分析理论、行为主义和格式塔心理学派。

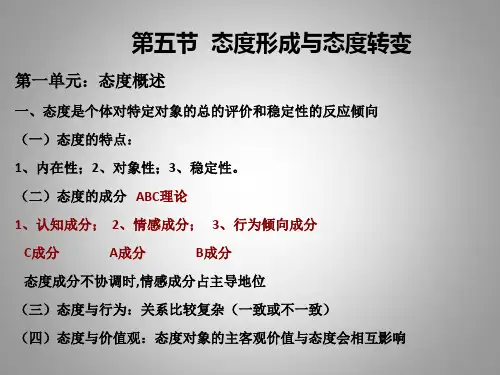

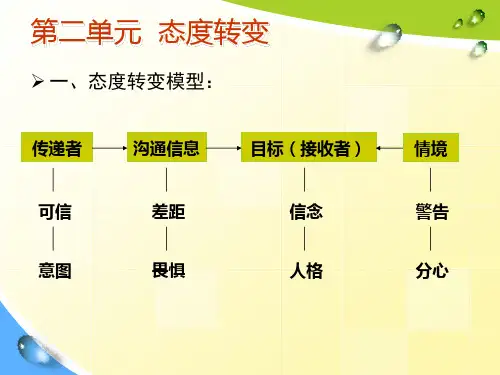

可编辑修改精选全文完整版社会心理学学习笔记(6):态度及其改变第一节态度的实质1.态度:是个人指向一定的对象,有一定观念基础的评价性持久反应倾向。

2.态度的构成要素态度包含认知、情感和行为三成分。

(1) 态度的认知成分之人们作为态度的主体,对于一定态度对象或态度客体的知识、观念、意向或概念,以及在此基础上形成起来具有倾向性的思维方式。

态度的认知因素具有一定的组织性。

(2) 态度的情感成分指个人对于一定态度对象的体验,如接纳或拒绝、喜爱或厌恶、热情或冷漠、敬重或轻视等。

(3) 态度的行动成分有两个方面的含义:一是态度作为一种心理准备状态和反应倾向,一经产生就必定对人们与特定态度对象有关的行为产生种种性质不同的影响;二是态度具有特定的意动效应。

3.态度的维度(1) 指向:即态度的方向,指人们对于态度客体的态度是肯定指向还是否定指向。

(2) 强度:指一种特定态度倾向于某一指向的程度。

(3) 深度:指态度主体在一种态度对象上的卷入水平。

(4) 向中度:也称向中性。

指一种态度在个人态度系统和相关价值体系中接近核心价值的程度。

(5) 外显度:也称明显度。

指态度主体在一种态度上所表现的外露程度。

第二节态度与行为的关系1.拉皮埃尔对态度与行为一致性的挑战拉皮埃尔1934年进行了著名的态度与行为关系的研究,即带一对中国夫妇到美国各旅馆入住,虽然大多数旅馆都接纳了他们,但是6个月后的调查却显示,这些旅馆的态度却是并不愿意接受中国人。

2.态度与行为确实一致的证明关于美国总统选举的调查,往往证实了态度和行为的一致性,因此也出现了调查机构。

3.自我价值定向理论(1) 社会心理学家威克尔得出的关于态度与行为的关系的结论是:态度更可能与外显行为没有关系或关系甚微。

(2) 社会心理学家佩因罗德于1983年出版的《社会心理学》一书中对态度与行为的关系提出三项原则:①总态度预言总的行为;②具体态度预言具体行为;③态度测量与行为的时间间隔愈短,态度与行为的一致性愈高。