建国后江苏行政区划变迁一览

- 格式:docx

- 大小:25.01 KB

- 文档页数:12

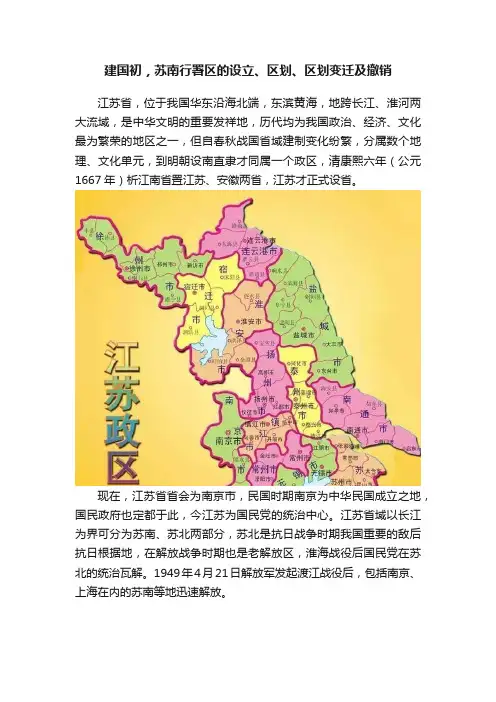

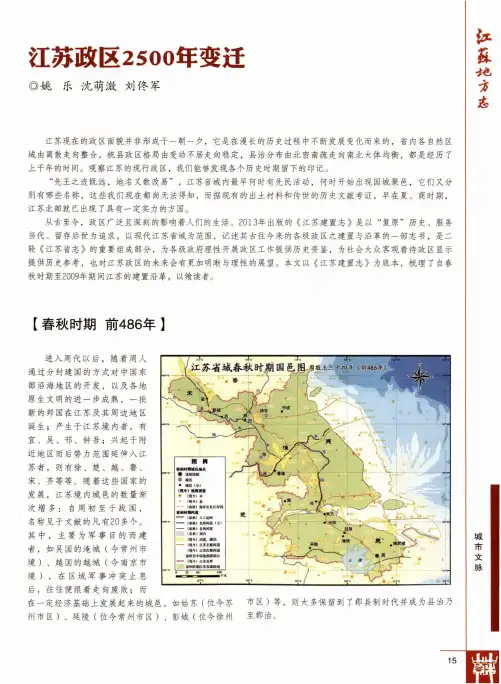

建国初,苏南行署区的设立、区划、区划变迁及撤销江苏省,位于我国华东沿海北端,东滨黄海,地跨长江、淮河两大流域,是中华文明的重要发祥地,历代均为我国政治、经济、文化最为繁荣的地区之一,但自春秋战国省域建制变化纷繁,分属数个地理、文化单元,到明朝设南直隶才同属一个政区,清康熙六年(公元1667年)析江南省置江苏、安徽两省,江苏才正式设省。

现在,江苏省省会为南京市,民国时期南京为中华民国成立之地,国民政府也定都于此,今江苏为国民党的统治中心。

江苏省域以长江为界可分为苏南、苏北两部分,苏北是抗日战争时期我国重要的敌后抗日根据地,在解放战争时期也是老解放区,淮海战役后国民党在苏北的统治瓦解。

1949年4月21日解放军发起渡江战役后,包括南京、上海在内的苏南等地迅速解放。

江苏全境解放后,由于苏北为老解放区,苏南为新解放区且南京为国民政府统治的中心,各地工作基础、工作重点有很大差异,因此并未设江苏省,而是成立苏南、苏北两大行署区及直辖市南京市三个省级行政区。

其中,苏北行署区成立于1949年4月21日,苏南行署区成立于1949年4月26日,南京市人民政府成立于1949年5月10日,江苏省人民政府于1953年1月于南京正式成立。

行署区为建国初我国存在的临时性的省级行政区,建国初江苏、安徽、四川三省并未设省,而是分为数个行署区,1953年各行署区均撤销正式设省。

苏南行署区就为建国初短暂存在的省级行政区,1949年4月21日渡江战役后苏南各地迅速解放,4月23日无锡县解放后析城区置无锡市,4月26日苏南行署区于无锡市正式成立。

苏南行署区最初辖无锡市、无锡县及四个行政分区,其中无锡市为苏南行署区直辖,是专署驻地且为省辖市(相当于今地级市),同年6月无锡县改由无锡市领导,四个行政分区分别为镇江、武进、苏州及松江行政分区。

镇江行政分区辖镇江、丹阳、扬中、江宁、高淳、溧水、句容等七县,1949年4月23日镇江县解放后析为镇江市、丹徒县,镇江市为分区驻地。

江苏省的区划调整,30年时间,省会为何搬迁了4个城市?在之前的文章中,作者和大家聊了一系列江苏省行政区划变化的故事。

例如江苏省与邻居上海市、安徽省、山东省之间的区域调整,或者江苏省内部的区域变化。

今天,我们聊聊江苏省的省会城市。

众所周知,江苏省的省会在南京市。

但是在近现代历史上,江苏省的省会曾经在南京、苏州、镇江和无锡4个城市中,来回搬迁。

那么,这到底是怎么回事呢?其实,与近现代历史上的一系列历史事件都有很大的关系。

首先,我们需要聊聊江苏省的历史渊源,江苏省是一个比较年轻的省份。

当年,元朝统一全国以后,由于国家疆域辽阔,当时的州县两级行政区划,已经无法管理辽阔的疆域。

在这样的情况下,元朝推出了行中书省制度,把全国划分为10个行省,例如岭北行省、湖广行省等等。

但元朝行省制度问题非常多,还处于探索阶段。

明朝建立以后,虽然沿用了行省制度,但已经进行了各方面的完善。

请注意,在明朝统治时期,很多省份的行政区划已经基本形成。

例如河南省、山东省等等,当年的行政区划已经和当代十分接近。

明朝拥有北京和南京两个首都,因此,也就出现了北直隶和南直隶两个直隶区。

其中,南直隶的管辖区相当于江苏省、安徽省和上海市。

南直隶没有布政使、按察使和都指挥使,由南京六部直接管理。

17世纪中期,东北地区的清朝入关,并且在10多年时间里,确定了对中原各地的统治。

清朝的首都在北京,南京的地位下降,被改称为江宁府。

南直隶地区则改称为江南省,省会在江宁府。

江南省经济发达、人口众多,仅仅是苏州府和松江府,就承担了全国10%左右的赋税。

清朝对江南省并不放心,在康熙4年,清朝把江南省拆成了两个部分,也就是江苏省和安徽省。

清朝的地方官员制度逐步完善,出现了总督、巡抚、提督等官职。

按照清朝的规定,安徽省的省会在皖南的安庆府。

江苏省则在名义上拥有两个省会,两江总督在江宁府,江苏巡抚在苏州府,两个都属于封疆大吏。

因为,南京和苏州都具备了省会城市的职能。

这样的情况一直持续到了清朝灭亡,其中,苏州籍官员和南京籍官员一直相互较量,感觉自己应该成为独一无问的省会。

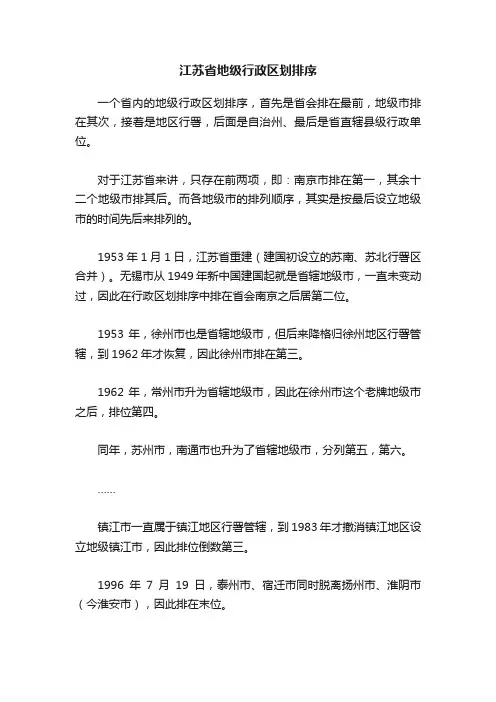

江苏省地级行政区划排序

一个省内的地级行政区划排序,首先是省会排在最前,地级市排在其次,接着是地区行署,后面是自治州、最后是省直辖县级行政单位。

对于江苏省来讲,只存在前两项,即:南京市排在第一,其余十二个地级市排其后。

而各地级市的排列顺序,其实是按最后设立地级市的时间先后来排列的。

1953年1月1日,江苏省重建(建国初设立的苏南、苏北行署区合并)。

无锡市从1949年新中国建国起就是省辖地级市,一直未变动过,因此在行政区划排序中排在省会南京之后居第二位。

1953年,徐州市也是省辖地级市,但后来降格归徐州地区行署管辖,到1962年才恢复,因此徐州市排在第三。

1962年,常州市升为省辖地级市,因此在徐州市这个老牌地级市之后,排位第四。

同年,苏州市,南通市也升为了省辖地级市,分列第五,第六。

……

镇江市一直属于镇江地区行署管辖,到1983年才撤消镇江地区设立地级镇江市,因此排位倒数第三。

1996年7月19日,泰州市、宿迁市同时脱离扬州市、淮阴市(今淮安市),因此排在末位。

江苏省各地区车牌号前两位汇集苏A 南京

苏B 无锡

苏C 徐州

苏D 常州

苏E 苏州

苏F 南通

苏G 连云港

苏H 淮安

苏J 盐城

苏K 扬州

苏L 镇江

苏M 泰州

苏N 宿迁。

江苏的区划调整,镇江3县划归常州,39年后命运各不相同江苏1953年建省,由苏南和苏北两个行政区合并组建而成。

不过现在依然有苏南和苏北的说法,这不仅是根据地理划分的,更是经济发展情况决定的。

苏南地区,位于长江中下游冲击平原,土地肥沃、港口发达,更关键的是靠近长三角的核心上海,所以一直都是江苏的实力担当。

江苏全省区划调整历史相对比较复杂,今天主要介绍苏南的2个城市,这就是镇江市和常州市。

这2个市有过相互管理的历史,政区还曾互相交换过,但是目前发展情况差异比较大,形成了鲜明的对比。

镇江与常州:1953年之后都曾互管过,不过镇江管辖常州的时间更长镇江和常州是相互毗邻的两个城市,都位于苏南地区,在新中国成立之后的区划调整中,两市也有着千丝万缕的联系。

1953年江苏省成立之后,镇江专区是其中的一个地级政区,下辖11个县市,专属驻地位于镇江市,此时的镇江市还只是一个县级市。

从管辖范围来看,当时的镇江专区包括现在的镇江市+常州市的绝大多数区域。

为何说是绝大多数区域,而不是全部呢?因为这个时候还有一个常州市,是与镇江专区同级的省辖市。

不过这个时候的常州市,面积非常小,主要是现在的常州市的城区部分。

简单地说,这个时期的镇江专区虽大,却管不了常州市。

1958年9月—1959年9月,镇江专署改称常州专署,驻地也从镇江市迁移至常州市。

此时的镇江是被常州管辖的,不过时间不太长,只有一年左右的时间,镇江专区又恢复了。

同时期还有一个比较大的变动,就是原属于苏州专署的武进县,划归了常州专区。

武进这个名字对于常州来说还是有特殊的意义的,因为在历史上常州就曾叫过武进。

1959年,镇江专区恢复之后,常州市从省辖市降格为区辖市,成为镇江专区代管的县级市,这个时期的镇江专区共辖2市(镇江、常州)、9县(武进、扬中、丹阳、金坛、溧阳、宜兴、高淳、溧水、句容)。

这个政区格局一直持续到1983年,20多年的时间里,常州一直是归镇江管辖的。

这个时间可比常州管辖镇江(1年)要长得多。

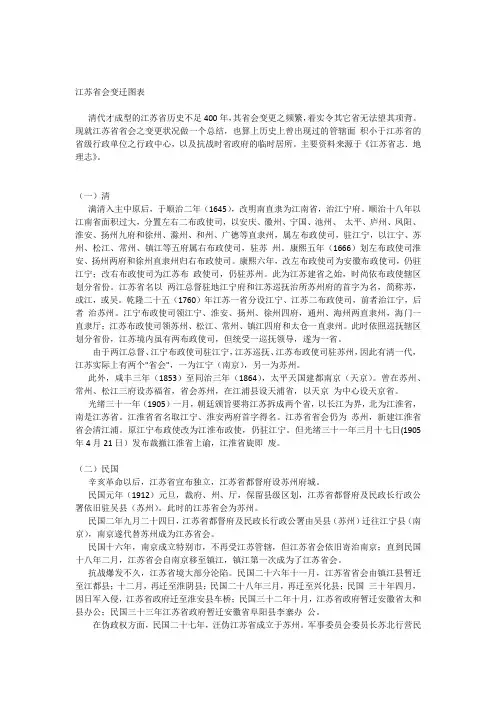

江苏省会变迁图表清代才成型的江苏省历史不足400年,其省会变更之频繁,着实令其它省无法望其项背。

现就江苏省省会之变更状况做一个总结,也算上历史上曾出现过的管辖面积小于江苏省的省级行政单位之行政中心,以及抗战时省政府的临时居所。

主要资料来源于《江苏省志.地理志》。

(一)清满清入主中原后,于顺治二年(1645),改明南直隶为江南省,治江宁府。

顺治十八年以江南省面积过大,分置左右二布政使司,以安庆、徽州、宁国、池州、太平、庐州、凤阳、淮安、扬州九府和徐州、滁州、和州、广德等直隶州,属左布政使司,驻江宁,以江宁、苏州、松江、常州、镇江等五府属右布政使司,驻苏州。

康熙五年(1666)划左布政使司淮安、扬州两府和徐州直隶州归右布政使司。

康熙六年,改左布政使司为安徽布政使司,仍驻江宁;改右布政使司为江苏布政使司,仍驻苏州。

此为江苏建省之始,时尚依布政使辖区划分省份。

江苏省名以两江总督驻地江宁府和江苏巡抚治所苏州府的首字为名,简称苏,或江,或吴。

乾隆二十五(1760)年江苏一省分设江宁、江苏二布政使司,前者治江宁,后者治苏州。

江宁布政使司领江宁、淮安、扬州、徐州四府,通州、海州两直隶州,海门一直隶厅;江苏布政使司领苏州、松江、常州、镇江四府和太仓一直隶州。

此时依照巡抚辖区划分省份,江苏境内虽有两布政使司,但统受一巡抚领导,遂为一省。

由于两江总督、江宁布政使司驻江宁,江苏巡抚、江苏布政使司驻苏州,因此有清一代,江苏实际上有两个"省会",一为江宁(南京),另一为苏州。

此外,咸丰三年(1853)至同治三年(1864),太平天国建都南京(天京)。

曾在苏州、常州、松江三府设苏福省,省会苏州,在江浦县设天浦省,以天京为中心设天京省。

光绪三十一年(1905)一月,朝廷颁旨要将江苏拆成两个省,以长江为界,北为江淮省,南是江苏省。

江淮省省名取江宁、淮安两府首字得名。

江苏省省会仍为苏州,新建江淮省省会清江浦。

原江宁布政使改为江淮布政使,仍驻江宁。

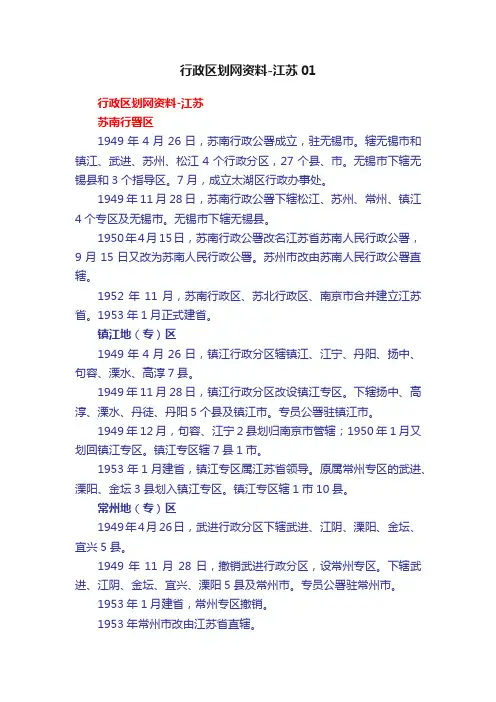

行政区划网资料-江苏01行政区划网资料-江苏苏南行署区1949年4月26日,苏南行政公署成立,驻无锡市。

辖无锡市和镇江、武进、苏州、松江4个行政分区,27个县、市。

无锡市下辖无锡县和3个指导区。

7月,成立太湖区行政办事处。

1949年11月28日,苏南行政公署下辖松江、苏州、常州、镇江4个专区及无锡市。

无锡市下辖无锡县。

1950年4月15日,苏南行政公署改名江苏省苏南人民行政公署,9月15日又改为苏南人民行政公署。

苏州市改由苏南人民行政公署直辖。

1952年11月,苏南行政区、苏北行政区、南京市合并建立江苏省。

1953年1月正式建省。

镇江地(专)区1949年4月26日,镇江行政分区辖镇江、江宁、丹阳、扬中、句容、溧水、高淳7县。

1949年11月28日,镇江行政分区改设镇江专区。

下辖扬中、高淳、溧水、丹徒、丹阳5个县及镇江市。

专员公署驻镇江市。

1949年12月,句容、江宁2县划归南京市管辖;1950年1月又划回镇江专区。

镇江专区辖7县1市。

1953年1月建省,镇江专区属江苏省领导。

原属常州专区的武进、溧阳、金坛3县划入镇江专区。

镇江专区辖1市10县。

常州地(专)区1949年4月26日,武进行政分区下辖武进、江阴、溧阳、金坛、宜兴5县。

1949年11月28日,撤销武进行政分区,设常州专区。

下辖武进、江阴、金坛、宜兴、溧阳5县及常州市。

专员公署驻常州市。

1953年1月建省,常州专区撤销。

1953年常州市改由江苏省直辖。

1949年4月26日,苏州行政分区下辖吴县、昆山、常熟、太仓、吴江5县。

7月加辖太湖办事处。

1949年11月28日,设苏州专区。

下辖太仓、吴江、常熟、吴县、昆山5县及苏州市。

专员公署驻苏州市。

1950年,苏州市改由苏南人民行政公署直辖。

常熟县城区改为常熟市。

苏州专区下辖1市5县1个办事处。

1952年,撤销太湖办事处,并入吴县。

1953年1月建省,苏州专区属江苏省领导。

原由苏南人民行政公署直辖的无锡县及常州专区的宜兴、江阴2县,划入苏州专区。

建国来内部调整最频繁的省之一!一文回顾1949~1999江苏政区沿革1949~1951年属苏北、苏南行署区。

无江苏省建置。

1952~1954年(省内)•1952年•11月15日,中央人民政府批准撤销苏北、苏南2行署区,恢复江苏省,1953年1月1日省人民政府正式成立。

行政中心南京市。

•苏北、苏南2行署区合设江苏省。

•苏州市城东、城西2区合设郊区。

•无锡市无锡县划归常州专区。

•新安县更名新沂县。

•1953年•中央直辖的南京市划归江苏省。

•撤常州专区,武进、金坛、溧阳3县划归镇江专区,江阴、宜兴、无锡3县划归苏州专区。

•设徐州专区,领导华山、铜北、丰县、沛县、邳县、东海、赣榆、砀山、萧县9县。

•撤太湖办事处,设震泽县。

•撤华山、邳睢2县,撤铜北县,复设铜山县。

•撤南通市城南、城中2区。

•撤淮北盐区。

•常州市升格地级市,下设东区、南区、西区、北区、郊区和戚墅堰区。

•省直辖扬州市划归扬州专区。

•淮阴专区新沂、睢宁2县划归徐州专区。

•泰州专区更名扬州专区。

•扬州专区驻地由泰州市迁驻扬州市。

•1954年•设南通市郊区;设苏州市枫桥、木渎2区。

•新海连、清江、泰州、扬州、镇江、常熟6市改由省直辖。

•盐城专区淮安县划归淮阴专区。

(省际)•1952年•山东省临沂专区新海连市和赣榆、邳县、东海3县划归江苏省。

•安徽省江浦县划归江苏省。

•山东省徐州市及滕县专区丰县、沛县、华山、铜北4县划归江苏省。

•安徽省砀山、萧县2县划归江苏省。

•1953年•江苏省嵊泗县划归浙江省。

•沛县的王楼等15个村划归山东省新设的微山县。

•1954年•山东省郯城县的黑豆涧等7村划归江苏省东海县。

•山东省单县胡杨庄等2村划归江苏省砀山县。

•江苏省赣榆县汾水岭等2村划归山东省日照县。

•江苏省萧县蒋台乡3自然村划入安徽省濉溪县。

•1956年•山东省微山县黄山岛、套里岛的25个村划归徐州市。

微山湖湖面由山东省微山县统一管理。

1955~1957年(省内)•1955年•撤常州市东区、南区、北区、西区、戚墅堰区,设天宁、广化、钟楼3区。

江苏省的区划变动,13个地级市之⼀,苏州市为何有9个区县?在之前的⽂章中,作者和⼤家聊了⼀系列关于我国江苏省各个地级市区划调整的故事,例如徐州市等等。

今天,我们聊聊苏州市。

苏州市属于江苏省13个地级市之⼀、15个新⼀线城市之⼀,GDP总量超过了2万亿,总计下辖了9个区县。

那么,苏州市为何下辖了9个区县呢?今天,我们就聊聊苏州市区划变迁的故事,⾮常精彩。

⾸先,我们聊聊江苏省的具体情况。

江苏省属于我国的⼈⼝⼤省、粮⾷⼤省、经济强省,2020年,江苏省的GDP总量超过了10万亿。

在我国各个省份中,只有⼴东省、江苏省的GDP总量,超过了10万亿⼤关。

江苏省的总⼈⼝8300多万⼈,在我国各个省份中,排名第5位,仅次于粤、鲁、豫、川4个省。

⾄于江苏省的粮⾷产量,苏北的⼩麦、苏南的⽔稻都⾮常有名。

苏州市属于江苏省13个地级市之⼀,是我国15个新⼀线城市之⼀,实⼒强劲。

不过,苏州市属于地级市,⽽不是副省级城市。

按照2020年七普的数据,苏州市总⼈⼝达到了1270多万⼈,属于特⼤城市。

2020年,苏州市的GDP总量超过了2万亿,甚⾄超过了⼀系列⽹红省会城市。

苏州市下辖了5个区、4个县级市,总计9个区县的区划。

苏州市位于江苏省南部,属于标准的江南⽂化。

从南宋以来,苏州等东南地区,已经成为了全国最富庶的地区,没有之⼀。

在明清两朝,苏州府和松江府,承担了全国⼗分之⼀的赋税。

当时,朝廷设⽴了苏松分守道,这⼀岗位⾮常重要,⼈员选拔上⾮常慎重。

在明朝统治时期,苏州府⾪属于南直⾪管理,下辖了吴县、长洲县、常熟县、吴江县、昆⼭县、嘉定县、崇明县和太仓州等地。

17世纪中期,清朝逐步确⽴了⾃⼰的统治以后,南直⾪的地位下降,更名为江南省。

到了康熙皇帝在位的初期,由于江南省太⼤、难以管理,清朝把江南省划分为江苏省、安徽省。

苏州府⾪属于江苏省管理,下辖了1个散厅、9个县,分别是:太湖厅、吴县、长洲县、元和县、昆⼭县、新阳县、常熟县、昭⽂县、吴江县、震泽县。

江苏省总计管理了68个县,1950年,为何分给了两个行署区?在之前的文章中,作者和大家聊了很多省份的行政区划调整,例如河南省、湖北省、山东省等等。

今天,我们聊聊江苏省,江苏省是我国的经济强省,经济总量仅次于广东省。

2018年,江苏省的经济总量达到了9.2万亿。

在历史的长河中,江苏省曾经被分成了4个部分,其中,68个县划入了苏北行署区和苏南行署区。

那么,江苏省为何会出现这么大规模的区域调整呢?今天,我国聊聊建国初期苏北、苏南两大行署的故事。

首先,我们聊聊江苏省的历史发展。

江苏省是我国经济最强的省份之一,2018年,江苏省的经济总量仅次于广东省,达到了9.2万亿。

广东省为9.7万亿,我国各个省份中,只有这两个省的经济总量在9万亿以上。

江苏省的历史非常悠久,在古代历史上,我国的经济中心原本在北方,具体来说,在陕西、河南等地。

从南北朝时期开始,由于战乱不断,我国的经济中心开始向南方迁移,其中,主要就是东南方。

到了唐朝统治时期,南方的经济总量已经与北方基本持平。

进入宋朝统治时期,南方的经济已经明显超过了北方。

在宋朝的高级会议中,宋朝官员直言不讳的说“国家财富,仰仗东南。

”元朝统一全国以后,建立了一个面积辽阔的帝国。

但由于疆域面积太大,原来的州县两级行政区划,已经无法满足行政管理的需要。

元朝推出了行中书省制度,把全国划分为10个行省,例如甘肃行省、湖广行省等等。

当时,江淮地区隶属于河南江北行省,江南地区则隶属于江浙行省。

元朝建立的行省制度还属于初创阶段,存在各方面的问题。

在元朝统治的末期,各地官员开始武装割据。

明朝统一以后,沿用了元朝的行省制度,但进行了全面的改革。

由于明朝拥有南京、北京两个首都,自然也就留下了南直隶、北直隶两个地区。

此外,还划分了13个省份。

请注意,明朝的疆域面积虽然不是最大的,但我国很多省份的行政区划都是在明朝时期确立的。

例如山东省、浙江省等省份的区划,与现在的差异非常小。

当时,北直隶包括现在的河北省和京津地区,南直隶则包括现在的江苏省、安徽省和上海市。

改革开放以来江苏省行政区划调整的历史 回顾◎张磊(中国社会科学院研究生院,北京102488)提要:改革开放以来,江苏省行政区划变更频繁,突出表现在市管县体制的确立和城市型政区的扩展上,这 一变化与经济上政府主导城市化进程的需要相一致。

总的来看,这一时期行政区划的调整对江苏省经济、社会 的发展和进步,对城市化进程的推进,都起到了一定的促进作用。

针对江苏区划中仍然存在的一些问题,未来 应从上层和基层、宏观和微观、长远和近期等多个方面共同推进,一方面积极推进全省整体的行政区划改革,确立符合省情和适应市场经济要求的、有利于建设全面小康社会的行政区划体系和政府管理体制;另一方面,在不与现行法规冲突的情况下,关注小城镇行政区划体制的创新和基层政区即城乡社区的建设。

关键词:行政区划调整变更江苏省行政区划是国家对行政区域的划分,是国家权力 的空间或地域的分割和配置体系的主要方面。

国家根 据政权建设、经济建设和行政管理的需要,遵循有关 的法律规定,充分考虑政治、经济、历史、地理、管理等 因素,按照一定的原则,将全国领土划分成若干层次、大小不同的行政区域,并在各级行政区域设置相关的 地方国家机关,实行行政管理。

行政区划调整变更的 内容按具体情况可以分为以下几类:建制变更、行政区 域界线变更、行政机关驻地迁移、隶属关系变更、行政 等级变更、更名。

在实际工作中,一个地方一次行政区 划变更,可能只涉及上述几类中的一项,也可能涉及 几项。

1949年6月,江苏全境解放,设苏北、苏南行署 和南京市3个省级行政区。

1953年1月,3个省级行政区合并,恢复江苏省建制,南京市降为省辖市,并将 省会设在南京市。

1958年3月至1959年1月,原江苏 省松江专区9县(嘉定、宝山、上海、松江、金山、川沙、南汇、奉贤、青浦)和南通的崇明县相继划归上海市管 辖,松江专区撤销。

其后直至“文化大革命”结束,江苏区划变动频繁,包括地(县)的合并、分立和市的建立、撤销,以及行政区域界线的调整和政府驻地的迁移等,由于当时政治形势的多变及法规的缺乏和废弛,使得 行政区划的调整随意性较大。

江苏省总计13个地级市,十三太保区划,到底如何形成的?江苏省是我国东南地区的省份之一,同时,也是我国经济最强的省份之一。

从经济总量来说,江苏省仅次于广东省。

江苏省总计下辖了13个地级市,被戏称为“十三太保。

”最近一段时间,关于十三太保的网络段子很多。

那么,江苏省13个地级市的模式,到底是如何形成的呢?今天,我们聊聊江苏省行政区划的变化与形成过程。

首先,我们江苏省的组成部分,江苏省大体上分为苏南、苏北两个地区。

但是,苏南地区内部并不认可,苏南的长江以北地区,又称为苏中地区。

苏北地区包括了徐州、连云港等地(苏北五虎),饮食、风俗、口音等各方面,接近于河南或者山东。

苏中地区包括了扬州、泰州等地,属于标准的江淮文化。

至于苏南地区,则是江苏省的长江以南地区,属于标准的江南文化区。

认真的说,苏北、苏中、苏南等地区的差异还是很大的。

我们看一下江苏省形成的原因,秦朝统一全国以后,把全国划分为36个郡,郡县制度已经逐步形成。

汉朝取代了秦朝统治以后,由于郡县数量逐步增加,朝廷已经无力直接管理各个地区。

在这样的情况下,朝廷把全国划分为13个州。

当时,江苏北部隶属于徐州,江苏南部则属于扬州。

由此可见,江苏省属于多文化地区合并而成的。

郡县制度到州县制度,一直延续到了宋朝时期。

元朝崛起之后,13世纪后期,元朝逐步消灭了金国、西夏国、大理国、南宋王朝等政权,建立了一个辽阔的大帝国。

随着疆域面积的扩大,原有的州县两级行政区划,已经不再符合元朝的管理。

在这样的情况下,元朝推出了著名的行省制度,把全国划分为10个行省。

例如甘肃行省、四川行省等等,当时,江苏北部隶属于河南江北行省,江苏南部则隶属于江浙行省。

虽然元朝建立了行省制度,但问题非常多。

在元朝统治末期,各路地方长官开始了武装割据。

因此,明朝取代了元朝统治以后,对行省制度进行了改革和完善。

明朝拥有南京、北京两个首都,因此出现了南北两个直隶地区。

再加上13个省,总计有15个省级行政区划。

中国历史疆域漂变江苏地区的变迁中国历史疆域漂变 - 江苏地区的变迁中国历史悠久,其疆域的漂变无疑是一个引人注目的话题。

本文将重点聚焦于江苏地区的演变过程,探讨其在不同历史时期的地理变迁。

通过对江苏地区的历史发展进行分析,我们可以更好地了解中国历史的变迁以及江苏地区在其中所扮演的角色。

一、夏朝至春秋战国时期夏朝时期,江苏地区并不属于中国版图的一部分。

这一时期中国的中心地带主要是黄河流域地区。

然而,随着历史的发展,周朝在春秋战国时期逐渐形成并统一了中国大部分地区。

江苏地区逐渐与周朝王室建立联系,并逐渐成为周朝的一部分。

二、秦汉至隋唐时期秦朝统一六国后,江苏地区开始进入中国的版图。

在汉朝时期,江苏地区被称为“淮南郡”,后来又分为“下淮郡”和“上淮郡”。

到了隋唐时期,江苏地区的行政区划进一步调整,被纳入各个州和郡的管辖范围。

三、宋朝至明清时期进入宋朝时期,江苏地区的行政区划发生了较大的变化。

南宋时期,江苏地区被分为苏州府、扬州府、松江府等多个府州。

明朝时期,江苏地区被划分为苏州、松江、常州等府县。

清朝时期,江苏地区被继续分割为苏州、松江、扬州、徐州等多个州县。

可以说,这一时期江苏地区的行政区划调整较为频繁,地域范围也逐渐扩大。

四、现代时期随着中国近代史的发展,江苏地区的版图进一步变化。

在民国时期,江苏地区逐渐划分为苏南、苏中和苏北三个大区。

而在中华人民共和国成立后,江苏省成立,辖区逐渐稳定下来,直至今日。

江苏地区的变迁是中国历史演进中的一部分,也是国家版图的重要组成部分。

通过对江苏地区历史变迁的了解,我们不仅可以了解到中国历史的脉络,还可以更好地理解中国各个地区之间的联系和发展。

江苏地区作为中国东部沿海重要的地理节点,对中国的经济、文化和政治发展都发挥着重要作用。

总结起来,江苏地区在中国历史上的漂变是一个长期的过程。

从最初的不属于中国版图,到逐渐成为中国一部分,并经历了多次的行政区划调整,江苏地区一直扮演着重要的角色。

1949至今中国省级行政区划变化1949至今中国省级行政区划变化中国成立以来,根据有利于行政经济管理、推动生产力发展、有利于民族团结等原则,兼顾历史上长期形成的政治、经济、生活上的密切联系及山脉、河流等自然地理要素,我国的省级行政区划几经变迁,在新中国成立至今的四十余年时间里,省级行政区划在1954年、1959年、1969年、1988年、1996年五个年头变化较大。

一、1950年的省级行政区——1950年,全国大部分地区虽已解放,但国民经济建设尚未走上正轨,故省级行政区基本上沿袭旧中国的划分,全国共设有52个省级行政区,包括29个省、12个直辖市、9个行署区、l个自治区、1个地方。

29个省:河北省、山西省、平原省、绥远省、察哈尔省、辽东省、辽西省、吉林省、黑龙江省、松江省、热河省、陕西省、甘肃省、宁夏省、青海省、新疆省、山东省、福建省、浙江省、台湾省、河南省、湖北省、湖南省、江西省、广东省、广西省、贵州省、云南省、西康省。

12个直辖市:北京市、天津市、上海市、沈阳市、抚顺市、鞍山市、本溪市、西安市、南京市、武汉市、广州市、重庆市。

9个行署区:旅大行署区、苏北行署区、苏南行署区、皖北行署区、皖南行署区、川东行署区、川南行署区、川西行署区、川北行署区。

l个自治区:内蒙古自治区。

l个地方:西藏地方。

二、1954年底的省级行政区——新中国成立后的几年中,国民经济建设逐步得以恢复,原有省级行政区划已暴露出了不少不利于经济发展的弱点,为了适应新形势的需要,我国政府在1954年对我国省级行政区进行了建国后最大规模的调整,撤销了原省级行政区中的7个省(松江省、平原省、绥远省、宁夏省、辽东省、辽西省、察哈尔省)、9个直辖市(沈阳市、抚顺市、鞍山市、本溪市、西安市、南京市、武汉市、广州市、重庆市)、9个行署区(旅大、苏北、苏南、皖北、皖南、川东、川南、川西、川北),恢复了安徽、辽宁、江苏、四川等四省的建制。

1954年底,我国共有32个省级行政区,包括26个省、3个直辖市、1个自治区、1个地方、1个地区(昌都地区)。

建国后江苏行政区划变迁一览/mamafei@/blog/p_73//tznjl2004/blog/p_1205/1949年苏北行署区◎1949年4月21日设立苏北行署区,驻地泰州市(华中行政办事处批准)◎设立新安县,以宿迁县的北部及沭阳县西部为其行政区域(解放区时设立1949年5月)◎设立邳睢县,以邳县的陇海路南地区及睢宁县西部地区为其行政区域(解放区时设立1948年)◎设立淮宝县,由淮安、宝应2县运河以西和淮阴县运河以南部分地区为其行政区域(解放区时设立)◎设立滨海县,以阜宁县、涟水县、灌云县结合部各一部分为其行政区域(解放区时设立1949年)◎设立射阳县,以盐城、阜宁2县串场河以东,射阳河以南地区为其行政区域(解放区时设立1942年)◎设立涟东县,以涟水县盐河以东地区为其行政区域(解放区时设立)◎设立建阳县,以盐城、阜宁2县串场河以西,皮叉河以北地区为其行政区域(县驻地湖垛镇)(解放区时设立1941年)◎设立台北县,以台东县的北部城区为其行政区域(县驻地大中集)(解放区时设立1942年5月)◎设立海安县,以泰县、如皋县、东台县结合部各一部分为其行政区域(解放区时设立)◎设立如东县,以如皋县的东部城区为其行政区域(解放区时设立)◎撤销靖泰县,分别设立靖江县,泰兴县(1949年5月补)◎撤销樊川县,并入江都县(1949年补)◎将灌云县驻地由板浦镇迁至伊山镇(1949年补)◎设立南通市,以南通县的部分地区为其行政区域;南通县驻地由南通市市区迁至南通县金沙镇(1949年补)◎设立泰州市,以泰县的部分地区为其行政区域;泰县驻地由海陵镇迁至姜堰镇(1949年补)◎设立扬州市,以江都县的部分地区为其行政区域;江都县驻地由扬州市市区迁至江都县仙女庙镇(1949年补)◎设立泗洪县,以泗阳县的部分地区为其行政区域,县驻地青阳镇(属于皖北行署区)(1949年补)◎泗阳县驻地由泗阳镇迁至众兴镇(1949年补)苏南行署区◎1949年5月1日设立苏南行署区,驻地无锡市(华东军区批准)◎设立太湖办事处,由吴县析置(苏南行署1949年7月14XXXXX准)◎撤销沙洲县,并入江阴县、常熟县(1949年补)◎撤销镇江县,分别设立镇江市、丹徒县(1949年补)◎设立常州市,以武进县的部分地区为其行政区域(1949年补)◎设立苏州市,由吴县析置◎设立无锡市(地级),以无锡县的部分地区为其行政区域。

下设城中、城东、城西、城南、城北5个区,并辖无锡县(1949年补)南京市◎1949年4月23日南京市解放,定格为直辖市,下设第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二区。

1950年苏北行署区◎撤销扬州专区,所属的各县划归泰专区(政务院1950年1月11XXXXX准)(注:《中华人民共和国行政区划(1949-1997)》中有误)◎泰州专区的台北、东台两县划归盐城专区;海安、如皋两县划归南通专区(政务院1950年1月11XXXXX准)◎撤销扬州市,设立扬州县(苏北行署1950年5月8日报告备案)◎撤销涟东县,并入涟水县,驻地由高沟镇迁至涟城镇(华东军政委员会1950年3月28日公布)◎撤销淮宝县,并入淮阴、淮安、宝应3县华东军政委员会1950年3月28XXXXX准)◎撤销扬州县,设立扬州市(华东编委批准,苏北行署1950年8月8日公布)◎设立清江市,以淮阴县城清江镇为其行政区域◎设立东台市,以东台县城东台镇为其行政区域(华东军政委员会转报政务院批准,苏北行署1950年12月28日公布,苏北行署1952年1月11日报告该市未能成立)◎南通专区的南通市升格为地级市,改为省直辖(华东军政委员会1950年3月18XXXXX准)◎苏北行署区人民行政公署由泰州市迁至扬州市(政务院批准)◎撤销泰州市,并入泰县(1950年5月)◎设立泰州市,由泰县析置(1950年8月)苏南行署区◎设立常熟市,以常熟县城虞山镇为其行政区域(苏南行署1950年10月24日报告备案)◎苏州市升格为地级市,暂由苏州专区代管(苏南行署1950年10月24日报告备案)南京市1951年苏北行署区◎设立淮北盐区(县级),以淮北盐管局的区域为其行政区域◎设立南通市城南、城东区,城西、城中、唐闸、钟秀、狼山、芦泾8个区(苏北行署1951年12月12XXXXX准)◎建阳县更名为建湖县(江苏省)(政务院批准,华东军政委员会1951年6月13日通知)◎台北县更名为大丰县(江苏省)(政务院批准,华东军政委员会1951年6月13日通知)◎如东县驻地由马塘镇迁至掘港镇(政务院1951年11月批准)◎撤销苏南行署区,苏北行署区,合并设立江苏省(中央人民政府1952年11月15XXXXX 准)南京市1952年◎撤销苏南行署区、苏北行署区,合并设立江苏省。

(中央人民政府1952年11月15XXXXX 准)◎南京市划归江苏省。

(中央人民政府1952年11月15XXXXX准)◎撤销苏州市城东区、城西区,设立郊区。

(苏州市人民政府1952年报告备案)◎将无锡市的无锡县划归常州专区。

(苏南行政公署1952年报告备案)◎将新安县更名为新沂县。

(内务部1952年批准,9月7日实施)◎将邳睢县驻地由土山镇迁至运河镇。

(内务部1952年批准,10月10日实施)◎将山东省的徐州市及滕县专区的丰县、沛县、华山、铜北4县,临沂专区的新海连市和赣榆、邳县、东海3县划归江苏省。

(政务院1952年11月25XXXXX准)1953年◎撤销常州专区,所属的武进、金坛、溧阳3县划归镇江专区;江阴、宜兴、无锡3县划归苏州专区。

(政务院1953年2月6XXXXX准)◎设立徐州地区,领导省直辖的华山、铜北、丰县、沛县、邳县、东海、赣榆、砀山、萧县9县。

(政务院1953年3月6XXXXX准)◎撤销太湖办事处,设立震泽县。

(政务院1953年批准,3月27日实施)◎撤销华山县,其行政区域分别并入丰县、砀山县。

(政务院1953年批准,4月8日实施)◎撤销铜北县,恢复铜山县。

(政务院1953年批准,4月8日实施)◎销销邳睢县,其行政区域分别并入邳县、睢宁县。

(政务院1953年批准,4月8日实施)◎撤销南通市城南、城中区,其行政区域分别并入城东区、城西区。

(江苏省人民政府1953年4月13XXXXX准)◎撤销淮北盐区,其行政区域并入新海连市。

(江苏省人民政府1953年4月17XXXXX准报告备案)◎常州市升格为地级市,下设6个市辖区。

(政务院1953年2月6XXXXX准)[本站注:常州市6个市辖区分别是东区、南区、西区、北区、郊区、戚墅堰区]◎省直辖的扬州市划归扬州专区。

(政务院1953年2月6XXXXX准)◎淮阴专区的新沂县、睢宁县划归徐州专区。

(政务院1953年批准,4月8日实施)◎中央直辖的南京市划归由江苏省管辖。

(政务院1953年12月17XXXXX准)◎将泰州专区更名为扬州专区,专员公署由泰州市迁至扬州市。

(政务院1953年2月6XXXXX 准)◎将东海县驻地由石榴树迁至新海连市。

(江苏省人民政府1953年7月13XXXXX准)◎江苏省的嵊泗县划归浙江省。

(华东行政委员会电示,江苏省人民政府1953年6月26日报告备案)◎山东省的日照、临沭、郯城、兰陵、峄县、临沂、单县、鱼台8县与江苏省的赣榆、东海、邳县、新沂、铜山、砀山、沛县7县之间调整部分界线。

(政务院1953年8月15XXXXX准)◎撤销南京市第十二区,设立大厂镇。

(1953年补)1954年◎设立南通市郊区(南通市人民政府1954年报告备案)◎设立苏州市枫桥区、木渎区,分别以吴县的部分行政区域为其行政区域(江苏省人民政府1954年批准)◎新海连市、清江市、泰州市、扬州市、镇江市、常熟市改由省直辖(内务部1954年批准,11月22日实施)◎盐城专区的淮安县划归淮阴专区(江苏省人民政府1954年8月30日报告备案)◎江苏省赣榆县的汾水岭村、小张庄村划归山东省日照县;山东省郯城县的黑豆洞村、前城村、后城村、王家村、肖家村、黄家圈村、社子村划归江苏省东海县;山东省单县的胡杨庄村、董台子庄村划归江苏省砀山县(内务部1954年3月26XXXXX准)1956年◎设立邗江县,以江都县的部分行政区域为其行政区域(国务院1956年3月9XXXXX准)◎设立洪泽县,以泗洪、淮阴、盱眙3县的各一部分行政区域为其行政区域(国务院1956年4月3XXXXX准)◎撤销无锡市第六、七、八区,合并设立郊区(无锡市人民委员会1956年7月报告备案)◎撤销苏州市城郊、枫桥、木渎3区,合并设立郊区(苏州市人民委员会1956年报告备案)◎撤销常州市天宁、广化、鼓楼、郊区4区,合并设立戚墅堰区(常州市人民委员会1956年报告备案)◎撤销南通市城东、城西、唐闸3区(南通市人民委员会1956年报告备案)◎扬州专区的仪征、六合、江浦3县和苏州专区的宜兴县划归镇江专区(江苏省人民委员会1956年2月23日报告备案)◎镇江专区的扬中县划归扬州专区;武进县划归苏州专区(江苏省人民委员会1956年2月23日报告备案)◎扬州专区的扬中县划归镇江专区(江苏省人民委员会1956年11月8日报告备案)◎镇江专区的仪征、六合、江浦3县划归扬州专区(江苏省人民委员会1956年12月24日报告备案)◎无锡市第一、二、三、四、五更名为崇安、工运、南长、西新、北塘区(无锡市人民委员会1956年7月报告备案)◎山东省峄县兴义区徒沟乡的小楼子、小韩庄、刘庄、殷庄、吴庄、苏庄、胡庄、孙庄、陈将庄、小彭庄10个村;微山县韩庄区马山乡的东马山、西马山、东陇子、西陇子、徐庄、东楼、北局子7个村,厉湾乡的大厉家湾(包括另一小村)、东厉家湾、姚山子3个村,和石楼乡的南石楼、北石楼、小石楼3个村(石楼又名石榴);以及黄山岛上的孙家庄、蒋家庄、李家庄、厉家庄、陈家庄、后李庄、西马山7个村,套里岛上的祖套、王套、杨套3个村,共25个村划归江苏省徐州市。

微山湖湖面由山东省微山县统一管理。

(国务院1956年7月11XXXXX准)1957年◎设立灌南县,以灌云、涟水两县的各一部分行政区域为其行政区域(国务院1957年11月29XXXXX准)◎设立沙洲县,以江阴、常熟两县的各一部分行政区域为其行政区域(国务院1957年11月29XXXXX准,1961年12月1日成立)◎设立通如县,由南通、如皋两县的各一部分行政区域为其行政区域(国务院1957年11月29XXXXX准,【未成立】江苏省人民委员会1958年8月31日报告备案)◎设立黄桥县,由泰兴县部分行政区域为其行政区域(国务院1957年11月29XXXXX准,【未成立】江苏省人民委员会1958年8月31日报告备案)◎撤销徐州市子房区,设立环城、大黄山矿、利国矿3区(徐州市人民委员会1957年5月7日报告备案)◎设立常州市天宁、广化、鼓楼3区(常州市人民委员会1957年报告备案)◎东海县驻地由新海连市海州镇迁至东海县牛山镇(江苏省人民委员会1957年报告备案)1958年◎将江苏省松江专区的嘉定县、宝山县、上海县划归上海市(国务院1958年1月14XXXXX 准)◎撤销松江专区,并入苏州专区(国务院1958年3月26XXXXX准)◎撤销常熟市,并入常熟县(国务院1958年4月5XXXXX准)◎撤销徐州市王陵、环城、贾汪矿、大黄山矿、利国矿5区,设立郊区(徐州市人民委员会1957年5月7日报告备案)◎撤销清江市、淮阴县,设立淮阴市(国务院1958年9月5XXXXX准)◎撤销邗江县,并入扬州市(国务院1958年9月5XXXXX准)◎撤销丹徒县,并入镇江市(国务院1958年9月5XXXXX准)◎撤销南京市栖霞区、燕子矶区、中山陵园区、雨花台区,设立郊区(南京市人民委员会1958年报告备案)◎撤销南京市大厂镇,并入浦口区(南京市人民委员会1958年报告备案)◎撤销苏州市北塔、观前两区,并入平江、沧浪、金阊3区(江苏省人民委员会1958年报告备案)◎撤销苏州市郊区,并入吴县(江苏省人民委员会1958年报告备案)◎撤销泰州市、泰县,合并设立泰州县(国务院1958年12月20XXXXX准)◎撤销南通市郊区(南通市人民委员会1956年报告备案)◎扬州专区的六合、江浦两县和镇江专区的江宁县划归南京市(江苏省人民委员会1958年7月6日报告备案)◎苏州专区的无锡县划归无锡市;武进县划归镇江专区(江苏省人民委员会1958年7月6日报告备案)◎苏州、南通、徐州、常州4市分别由苏州、南通、徐州、常州4专区代管(国务院批准,1958年9月19日实施)◎省直辖的新海连、清江、镇江3市和扬州、泰州两市分别划归徐州、淮阴、常州和扬州4专区(国务院批准,1958年9月19日实施)◎镇江专区更名为常州专区,驻地由镇江市迁至常州市(国务院1958年8月2XXXXX准)◎江苏省江宁县的前泰来、后泰来、谢家、晏公庙、湖河塘等5个自然村划归安徽省马鞍山市(国务院1958年9月20XXXXX准)◎江苏省苏州专区的川沙、青浦、南汇、松江、奉贤、金山6县和南通专区的崇明县划归上海市(国务院1958年11月21XXXXX准)1959年◎设立常州市郊区(常州市人民委员会1959年1月报告备案)◎撤销无锡市工运区、西新区、郊区(无锡市人民委员会1959年报告备案)◎常州专区更名为镇江专区,专员公署由常州市迁至镇江市(江苏省人民委员会1959年7月24日报告备案)1960年◎撤销震泽县,并入吴县(国务院1960年1月7XXXXX准)◎撤销徐州市郊区,设立贾汪镇(县级)(徐州市人民委员会1960年3月31日报告备案)◎设立金湖县,以宝应县的部分行政区域为其行政区域(国务院1960年4月29XXXXX准)◎撤销南京市郊区(南京市人民委员会1960年日报告备案)◎设立无锡市太湖区(江苏省人民委员会1960年批准)1961年◎设立苏州市北塔、胥江、桃坞、郊区4区(苏州市人民委员会1961年5月17日报告备案)◎徐州专区的铜山县划归徐州市;镇江专区的武进县划归常州市(国务院1961年批准,3月2日实施)◎新海连市更名为连云港市(国务院1961年9月2XXXXX准)1962年◎撤销泰州县,分别设立泰州市、泰县(国务院1962年3月27XXXXX准)◎设立丹徒县,以原丹徒县并入镇江市的行政区域为其行政区域(国务院1962年3月27XXXXX准)◎设立兴东县,以兴化县的部分行政区域为其行政区域(国务院1962年3月27XXXXX准)◎设立邗江县,以原邗江县并入扬州市的行政区域为其行政区域(国务院1962年10月20XXXXX准)◎苏州市、常州市、南通市、徐州市改由省直辖(江苏省人民委员会1962年6月25日报告备案)◎连云港市升格为地级市,下设新浦、海州两区、连云港、盐区两办事处(江苏省人民委员会1962年6月25日报告备案)◎南京市的六合、江浦两县划归扬州专区;江宁县划归镇江专区(国务院1962年9月25XXXXX 准)◎无锡市的无锡县划归苏州专区(国务院1962年9月25XXXXX准)◎徐州市的铜山县划归徐州专区(国务院1962年9月25XXXXX准)◎常州市的武进县划归镇江专区(国务院1962年9月25XXXXX准)1963年◎设立南京市陵园、雨花台、燕子矶、江东4区(南京市人民委员会1963年报告备案)◎撤销苏州市北塔区、胥江区、桃坞区、郊区(苏州市人民委员会1963年2月22日报告备案)◎设立徐州市郊区办事处(县级)(江苏省人民委员会1963年4月25XXXXX准)◎无锡市太湖区更名为郊区1964年◎淮阴市更名为清江市(国务院1964年8月18XXXXX准)◎设立淮阴县,以原淮阴县并入清江市的行政区域为其行政区域(国务院1964年10月31XXXXX准)◎撤销兴东县,其行政区域并入兴化县(国务院1964年10月31XXXXX准)◎撤销贾汪镇,设立徐州市贾汪矿区(江苏省人民委员会1964年11月17XXXXX准)1965年◎撤销南京市陵园区、燕子矶区、江东区,设立栖霞区(南京市人民委员会1965年报告备案)◎撤销徐州市贾汪矿区,设立贾汪区、矿区(江苏省人民委员会1965年10月26XXXXX准)注原文:设立徐州市矿区;徐州市贾汪矿区更名为贾汪区1966年◎设立六合地区,辖扬州专区的六合、仪征、江浦、金湖4县及淮阴专区的盱眙县,驻六合县(XXXXX中央、国务院1966年批准,3月5日实施)◎设立响水县,以滨海县的部分行政区域为其行政区域,驻地响水口镇(国务院1966年3月9XXXXX准)◎常州市天宁、广化、鼓楼、戚墅堰4区分别更名为东风、向阳、胜利、卫东4区(常州市人民委员会1966年9月23日报告备案)1967年◎南京市玄武、白下、秦淮、建邺、鼓楼、下关6区分别更名为要武、朝阳、遵义、红卫、延安、东方红6区(南京市人民委员会1967年3月报告备案)◎徐州市鼓楼、云龙两区分别更名为延安、红卫两区(徐州市人民委员会1967年3月报告备案)◎苏州市平江、沧浪、金阊3区分别更名为东风、红旗、延安3区(苏州市人民委员会1967年报告备案)1968年◎无锡市崇安区更名为崇武区(无锡市革命委员会1968年3月21日报告备案)1969年本年度无变更1970年◎设立南京市钟山特区(县级)(江苏省革命委员会1970年1月批准)◎连云港市连云港、盐区两办事处分别更名为连云区、盐区两区(连云港市革命委员会1970年报告备案)◎各专区更名为地区1971年◎撤销六合地区,所属的盱眙、金湖两县划归淮阴地区;六合、仪征两县划归扬州地区;江浦县划归南京市(国务院1971年2月22XXXXX准)◎镇江地区的江宁县划归南京市(国务院1971年2月22XXXXX准)◎淮阴县驻地由清江市市区迁至淮阴县王营镇◎山东省临沭县蛟龙区朱范公社的东朱范、西朱范、王半路、袁半路、姚朱范、李小湾6个村,石门公社的石门头二、石门三、石门头四3个村,烈町公社的东窝子村;大兴区北辰公社的北辰一、北辰二、小埠子、老古墩4个村以及观堂区镇化公社的南辰、长沙头、东尧、郑庄4个村,磨山公社的西山后、东山后两个村,共计20个村划归江苏省。