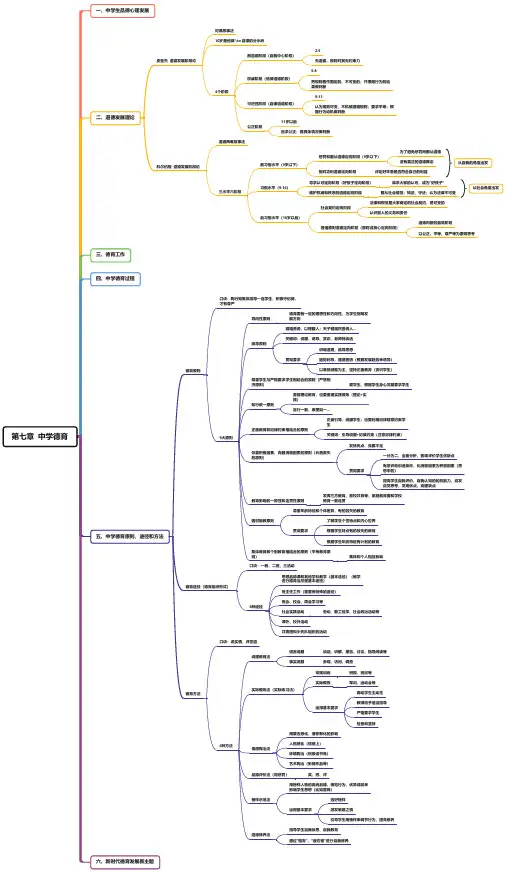

第七章 中学德育

- 格式:doc

- 大小:86.00 KB

- 文档页数:12

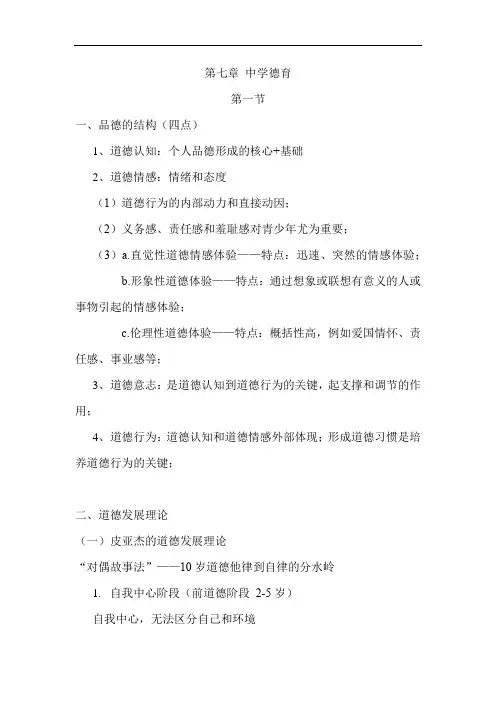

第七章中学德育第一节中学生品德发展的特点一、品德概述(一)品德的涵义个人按照一定的社会道德规范行动时表现出来的比较稳定的心理特征和倾向。

(二)品德的心理结构:知、情、意、行1、道德认识(观念)对道德规范及其执行的意义的认识。

面对矛盾冲突的情境自觉意识是非善恶,做出缜密的行动抉择。

2、道德情感伴随着道德观念而出现的一种内心体验,直觉的、想象的、伦理的。

3、道德意志自觉调解行动,克服困难,实现一定到的目的的心理过程。

信心、决心和恒心。

4、道德行为是先到的动机的行为意向及外部表现,是衡量品德的重要标志。

二、中学生品德发展的特点(一)伦理道德发展具有自律性,品德心理中的自我意识成分明显伦理是人预热之间关系以及必须遵守的行为准则,是道德关系的概括。

1、形成道德信念与道德理想,道德信念在道德动机中占据相当低位2、道德信念的新城经历长期阶段3、道德行为习惯逐步巩固4、道德品质结构更加完善(二)品德发展由动荡向成熟过度1、初中阶段品的发展具有动荡性多变性与稳定性交织,以多变性为主2、高中阶段品的发展趋向于成熟品的发展进入以自律为主要形式、应用道德信念调节道德行为的成熟时期第二节道德发展理论一、皮亚杰的道德发展理论(对偶故事法)1、自我中心阶段“无律期”,5岁前,“自我中心考虑问题”。

不能把自己同外界环境区别开来。

2、权威阶段“他律期”,8岁含,服从外部规则,接受权威指示的规范,规定的准则固定不变,只根据行为后果判断对错。

道德现实主义。

3、可逆性阶段“自律期”,10岁前,规则可以改变,同伴间准则是保证相互行动、互惠的可逆特征。

道德相对主义,合作的道德。

4、公正阶段12岁含,倾向于主持公正、平等。

公正的奖惩要具体分析。

品德的发展不是绝对鼓励的,而是连续发展的。

二、科尔伯格的道德发展理论(两难故事法)三水平六阶段1、前习俗水平道德观念纯外在性。

为免受惩罚或获得奖励而顺从权威人物规定的行为准则。

根据行为的直接后果(阶段1 )和自身的利害关系(阶段2 )判断好坏是非。

第七章中学德育第一节一、品德的结构(四点)1、道德认知:个人品德形成的核心+基础2、道德情感:情绪和态度(1)道德行为的内部动力和直接动因;(2)义务感、责任感和羞耻感对青少年尤为重要;(3)a.直觉性道德情感体验——特点:迅速、突然的情感体验;b.形象性道德体验——特点:通过想象或联想有意义的人或事物引起的情感体验;c.伦理性道德体验——特点:概括性高,例如爱国情怀、责任感、事业感等;3、道德意志:是道德认知到道德行为的关键,起支撑和调节的作用;4、道德行为:道德认知和道德情感外部体现;形成道德习惯是培养道德行为的关键;二、道德发展理论(一)皮亚杰的道德发展理论“对偶故事法”——10岁道德他律到自律的分水岭1.自我中心阶段(前道德阶段2-5岁)自我中心,无法区分自己和环境2.权威阶段(他律道德阶段5-8岁)只根据行为后果判断对错,不考虑过程,严格服从外部规则3.可逆阶段(自律道德阶段8-10岁)如果所有人都同意,规则是可以改变的。

4.公正阶段(公正道德阶段10-12岁)考虑对错,根据实际情况考虑结果对错,能独立判断(二)柯尔伯格的道德发展理论“道德两难故事法”——“海因茨偷药事件”1.前习俗水平(避免受罚或满足自身利益)阶段一:惩罚与服从取向阶段——结果取向,避免受到惩罚或想要受到表扬。

阶段二:相对功利取向阶段——评价行为好坏主要是看是否符合自身利益;2.习俗水平(考虑社会对个人的影响,考虑单方面)阶段三:寻求认可取向阶段——“好孩子”阶段四:遵守法规取向阶段——遵纪守法3.后习俗水平(同时考虑两个方面,选择自己任务更重要的,无对错之分)阶段五:社会契约取向阶段——法律是人制定,优先满足“人情”阶段六:原则或良心取向阶段第二节中学生态度和品德的形成与发展一、中学生品德发展特点1.伦理道德发展具有自律性、品德心理中自我意识成分明显2.品德发展由动荡向成熟过渡3.二、态度和品德形成的一般过程1.依从:包括从众和服从2.认同:实际上就是模仿,使自己获得认同3.内化:不是为了获得认同,而是自己本身知道必须要这样做三、影响因素(一)外部因素1.社会2.学校3.家庭4.同伴群体(二)内部因素1.认知失调:更新自己的认知使得自己的认知一般化,是态度改变的先决条件。

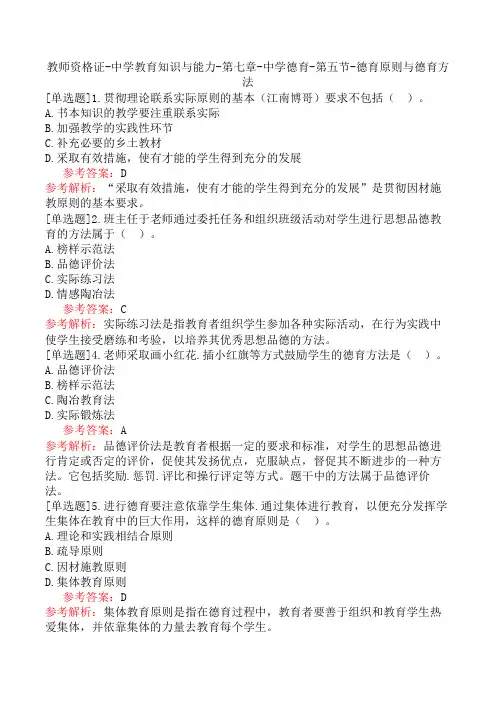

教师资格证-中学教育知识与能力-第七章-中学德育-第五节-德育原则与德育方法[单选题]1.贯彻理论联系实际原则的基本(江南博哥)要求不包括()。

A.书本知识的教学要注重联系实际B.加强教学的实践性环节C.补充必要的乡土教材D.采取有效措施,使有才能的学生得到充分的发展参考答案:D参考解析:“采取有效措施,使有才能的学生得到充分的发展”是贯彻因材施教原则的基本要求。

[单选题]2.班主任于老师通过委托任务和组织班级活动对学生进行思想品德教育的方法属于()。

A.榜样示范法B.品德评价法C.实际练习法D.情感陶冶法参考答案:C参考解析:实际练习法是指教育者组织学生参加各种实际活动,在行为实践中使学生接受磨练和考验,以培养其优秀思想品德的方法。

[单选题]4.老师采取画小红花.插小红旗等方式鼓励学生的德育方法是()。

A.品德评价法B.榜样示范法C.陶冶教育法D.实际锻炼法参考答案:A参考解析:品德评价法是教育者根据一定的要求和标准,对学生的思想品德进行肯定或否定的评价,促使其发扬优点,克服缺点,督促其不断进步的一种方法。

它包括奖励.惩罚.评比和操行评定等方式。

题干中的方法属于品德评价法。

[单选题]5.进行德育要注意依靠学生集体.通过集体进行教育,以便充分发挥学生集体在教育中的巨大作用,这样的德育原则是()。

A.理论和实践相结合原则B.疏导原则C.因材施教原则D.集体教育原则参考答案:D参考解析:集体教育原则是指在德育过程中,教育者要善于组织和教育学生热爱集体,并依靠集体的力量去教育每个学生。

[单选题]6.“让学校的每一面墙壁都开口说话”“让学校的一草一木,一砖一石都发挥教育影响”。

这体现的德育方法是()。

A.说服法B.榜样法C.锻炼法D.陶冶法参考答案:D参考解析:陶冶教育法是教师利用环境和自身的教育因素,对学生进行潜移默化的熏陶和感染,使其在耳濡目染中受到感化的德育方法。

[单选题]7.教师运用英雄人物的形象对学生进行思想品德教育,这种方法属于()。

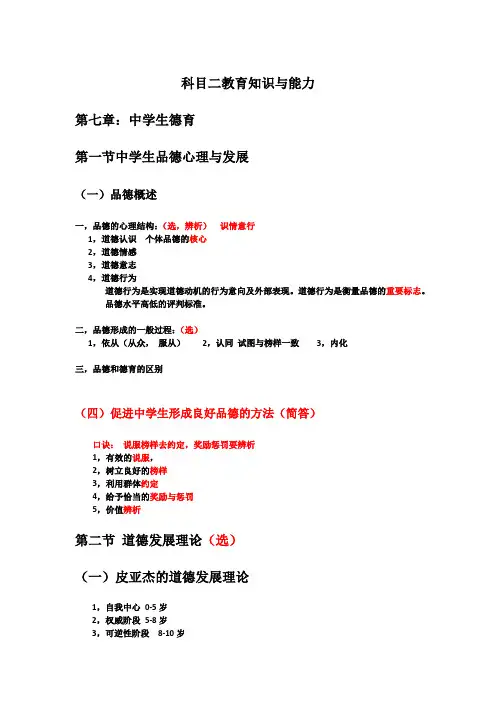

科目二教育知识与能力第七章:中学生德育第一节中学生品德心理与发展(一)品德概述一,品德的心理结构:(选,辨析)识情意行1,道德认识个体品德的核心2,道德情感3,道德意志4,道德行为道德行为是实现道德动机的行为意向及外部表现。

道德行为是衡量品德的重要标志。

品德水平高低的评判标准。

二,品德形成的一般过程:(选)1,依从(从众,服从)2,认同试图与榜样一致3,内化三,品德和德育的区别(四)促进中学生形成良好品德的方法(简答)口诀:说服榜样去约定,奖励惩罚要辨析1,有效的说服,2,树立良好的榜样3,利用群体约定4,给予恰当的奖励与惩罚5,价值辨析第二节道德发展理论(选)(一)皮亚杰的道德发展理论1,自我中心0-5岁2,权威阶段5-8岁3,可逆性阶段8-10岁4,公正阶段10-12岁(二)柯尔伯格的道德发展理论一,基本观点三习俗六阶段(选)1,前习俗水平0-9岁获得奖励或避免惩罚判断行为好坏,没有真正道德概念阶段1 服从与惩罚定向阶段行为后果受到赞扬就是好的,惩罚就是不好的阶段2相对功利取向阶段满足自己需求,符合自己利益就是好的,2,习俗水平大多数青少年和成年人,一般人在习俗阶段阶段3 寻求认可定向阶段“好孩子”阶段阶段4 遵守法规和秩序定向阶段服从社会规范,守法3,后习俗水平极少数人可以达到阶段5社会契约定向阶段阶段 6 原则或良心定向阶段第三节德育及其主要内容(基本不考)第四节中学德育过程(一)中学德育过程的内涵中学德育过程本质上就是个体社会化与社会规范个体化的统一过程德育过程的矛盾:教育者提出的德育目标与受教育者现有水平之间的矛盾(二)德育过程的基本规律(选,辨析,简)1,德育过程是具有多种开端的对学生知,情,意,行的培养提高过程知:道德认知学生品德形成的基础情:道德情感,产生道德行为的内部动力意:道德意志,调节道德行为的精神量行:道德行为,衡量一个人道德修养水平的重要标志2,德育过程是促进学生思想内部矛盾运动的过程3,德育过程是组织学生的活动和交往,对学生多方面教育影响的过程4,德育过程是一个长期的,反复的不断前进的过程第五节中学德育的原则,途径与方法(一)中学德育原则(选,简,材料)口诀:陶行知正面疏导一连的学生:积极守纪律才有尊严一,导向性原则1,基本含义:导向性原则是指进行德育时要有一定的理想性和方向性,以指导学生向正确的方向发展。

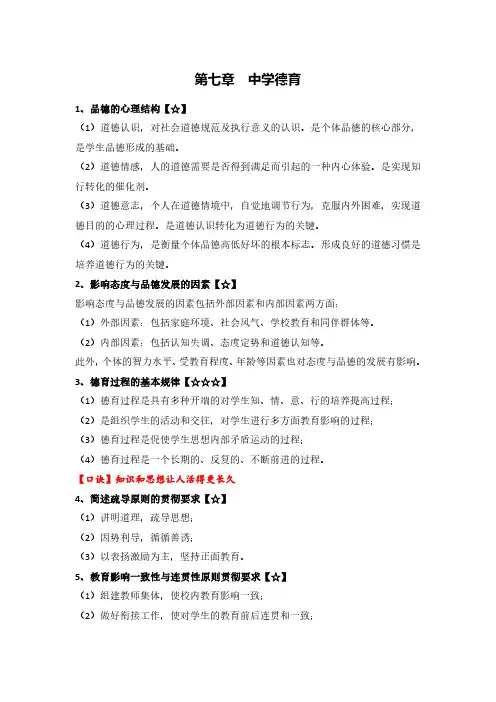

第七章中学德育1、品德的心理结构【☆】(1)道德认识,对社会道德规范及执行意义的认识。

是个体品德的核心部分,是学生品德形成的基础。

(2)道德情感,人的道德需要是否得到满足而引起的一种内心体验。

是实现知行转化的催化剂。

(3)道德意志,个人在道德情境中,自觉地调节行为,克服内外困难,实现道德目的的心理过程。

是道德认识转化为道德行为的关键。

(4)道德行为,是衡量个体品德高低好坏的根本标志。

形成良好的道德习惯是培养道德行为的关键。

2、影响态度与品德发展的因素【☆】影响态度与品德发展的因素包括外部因素和内部因素两方面:(1)外部因素:包括家庭环境、社会风气、学校教育和同伴群体等。

(2)内部因素:包括认知失调、态度定势和道德认知等。

此外,个体的智力水平、受教育程度、年龄等因素也对态度与品德的发展有影响。

3、德育过程的基本规律【☆☆☆】(1)德育过程是具有多种开端的对学生知、情、意、行的培养提高过程;(2)是组织学生的活动和交往,对学生进行多方面教育影响的过程;(3)德育过程是促使学生思想内部矛盾运动的过程;(4)德育过程是一个长期的、反复的、不断前进的过程。

【口诀】知识和思想让人活得更长久4、简述疏导原则的贯彻要求【☆】(1)讲明道理,疏导思想;(2)因势利导,循循善诱;(3)以表扬激励为主,坚持正面教育。

5、教育影响一致性与连贯性原则贯彻要求【☆】(1)组建教师集体,使校内教育影响一致;(2)做好衔接工作,使对学生的教育前后连贯和一致;(3)正确认知和发挥学校教育的引领作用,使教育合力发挥最佳。

【口诀】内一致,外引领,做好衔接6、因材施教原则贯彻要求【☆】(1)深入了解学生的个性特点和内心世界;(2)根据学生个人特点有的放矢地进行教育;(3)根据学生的年龄特征有计划地进行教育。

7、简述集体教育与个别教育相结合原则贯彻要求【☆】(1)引导学生更关心、热爱集体,为建设良好的集体而努力;(2)通过集体教育学生个人,通过学生个人转变影响集体;(3)把教师的主导作用与集体的教育力量结合起来。

第七章 中学德育第一节中学生品德心理与发展第二节道德发展理论第三节德育工作第四节中学德育过程第五节中学德育的原则途径与方法第六节新时期德育发展的新主题品德概述1影响品德发展的因素2促进中学生形成良好品德的方法3第一节 中学生品德心理与发展一、品德概述(一)品德的实质品德(道德品质),是社会道德在个人身上的体现,是个体依据一定社会道德行为规范行动时表现出来的的某些稳固的特征。

(二)品德与道德的关系(1)品德与道德的联系:直接根源不同,但最终根源是相同的(2)品德与道德的区别:道德—社会现象;品德—个体现象01道德认识(核心)03道德意志02道德情感04道德行为(重要标志)义务感、责任感和羞耻感A. 直觉的道德情感B. 形象的道德情感C. 伦理的道德情感(四)品德形成的一般过程A.依从:从众和服从B.认同:实质上是对榜样的模仿,出发点是试图与榜样一致C.内化:将自己的观点与他人的思想观融为一体(三)品德的心理结构(特征)【2017下】在小组讨论中,关于什么是道德培养的关键,同学们有下列四种不同的看法。

其中正确的是( )。

A. 形成良好的道德意志B. 形成良好的道德环境C. 形成良好的道德情感D. 形成良好的道德习惯1.家庭教养方式2.社会风气3.同伴群体1.认知失调2.态度定势3.道德认知外部条件内部条件二、影响品德发展的因素梳理总结皮亚杰道德发展阶段论1科尔伯格的道德发展阶段论2第二节 道德发展理论服从外部规则、重行为结果【2017上】小星判断道德问题时,不仅能依据规则,而且能出于同情和关心作出判断。

根据皮亚杰道德认知发展理论,小星的道德认知发展处于( )。

A. 自我中心阶段B. 权威阶段C. 可逆阶段D. 公正阶段【2019下】张丽在进行道德判断时,能够超越某种规章制度,更多考虑道德的本质,而非具体的原则。

根据科尔伯格的道德发展阶段论,其道德发展处于哪一阶段?( )A. 社会契约B. 相对功利C. 遵守法规D. 普遍伦理梳理总结德育的含义1德育的基本内容2第三节 德育工作德育过程的概念1德育过程的构成要素2德育过程与品德形成过程的关系3第四节 中学德育过程德育过程的矛盾4德育过程的基本规律5品德形成过程德育过程主体单边双边影响受多种因素影响有目的、有计划、有组织结果与社会要求可能一致,可能不一致与社会要求一致四、德育过程的矛盾德育过程的基本矛盾是社会通过教师向学生提出的道德要求与学生已有品德水平之间的矛盾。

第7章中学德育1、简述新时期德育发展的新内容。

【答案】【解析】(1)生存教育、生活教育和生命教育;(2)安全教育;(3)升学就业指导。

2、辨析:在所有的德育原则中,与马卡连柯有关的原则有两条,即集体教育和个别教育相结合原则、正面教育与纪律约束相结合原则。

【答案】【解析】这种说法是不正确的。

集体教育和个别教育相结合原则是根据马卡连柯的成功教育经验总结而来的。

与马卡连柯有关的另一条德育原则是尊重信任学生与严格要求学生相结合原则,他说:“要尽量多地要求一个人,也要尽可能地尊重一个人。

”3、辨析:学校德育就是狭义的德育。

【答案】【解析】这种说法是正确的。

广义的德育泛指所有有目的、有计划地对社会成员在政治、思想与道德等方面施加影响的活动,包括社会德育、社区德育、学校德育和家庭德育等方面。

狭义的德育则专指学校德育,是指教育者按照一定社会或阶级的要求和受教育者品德形成发展的规律与需要,有目的、有计划、有系统地对受教育者施加思想、政治和道德等方面的影响,并通过受教育者积极的认识、体验与践行,以使其形成一定社会与阶级所需要的品德的教育活动,即教育者有目的地培养受教育者品德的活动。

4、2012年辨析:个体的道德认识与道德行为是一致的。

【答案】【解析】这种说法是不正确的。

道德认识与道德行为可能是一致的,也可能是不一致的。

比如,中学生由于道德意志薄弱,可能会出现“明知故犯”的现象,这就是道德认识与道德行为不一致的现象。

5、2011年辨析:德育工作者在德育过程中,应贯彻“理智主义”而非“情感主义”。

【答案】【解析】这种说法是不正确的。

学生的思想品德由知、情、意、行四个心理因素构成。

学生思想品德的形成与发展,即这四个心理因素的形成与发展的过程,学校德育过程也就是对这四个品德心理因素的培养过程。

因此,德育工作者不仅要注重“理智主义”,也要注重“情感主义”,注意二者的结合。

6、2013年辨析:德育过程即品德形成过程。

【答案】【解析】1) 范畴不同。

目录第一节德育概述2一、德育的概念:2二、德育的意义2三、德育目标31.概念:32、制定德育目标的依据33.我国中学的德育目标的总要求3第二节德育过程4一、概念41、德育过程42、德育过程与品德形成过程的关系4二、德育过程的结构和矛盾41.德育过程的结构42.德育过程的矛盾5三、德育过程的规律(重要)51.学生的知、情、意、行诸因素统一发展的规律52.学生在活动和交往中形成思想品德规律5第三节7一、目前我国中学德育内容7二、德育原则71.导向性原则72.疏导原则83.尊重学生与严格要求学生相结合原则84.教育的一致性与连贯性原则85.因材施教原则86.集体教育与个别教育相结合的原则97.长善救失的原则9三、德育途径91.政治课与其他学科教学--------基本途径92.课外活动与校外活动93.劳动94.共青团活动95.班主任工作10四、德育方法101.说服教育法102.榜样示范法103.锻炼法104.陶冶法105.表扬奖励与批评处分(品德评价法)116.自我教育法:117、品德评价法11教育学第七章·德育一、本节学习要求:1.德育的概念;2.我国中小学德育目标;3、我国中学德育的内容。

二、带着以上问题看书自学或者讨论,找到答案三、愿意的同学给同学们讲解答案,师生可以质疑、提问四、讲清楚了的问题老师总结或者口头测试检查效果,没有讲清楚的给予补充第一节德育概述一、德育的概念:广义的德育:德育是教育者依据特定社会要求和德育规律,对受教育者实施有目的、有计划的影响,培养他们特定的政治思想意识和道德品质的活动。

是思想教育、政治教育和道德教育的总称,而不是道德教育的简称或政治教育的代名词。

狭义的德育:指学校德育:教育者依据一定社会或阶级的要求和受教育者思想品德形成规律,有目的,有计划地对受教育者施加系统的影响,把一定的思想和道德转化为学生个体的思想意识和道德品质的教育。

学校德育由政治教育、思想教育、法纪教育和道德品质教育四个部分构成。

第七章德育……VIP第一节德育概述一、概念(一)含义:学校德育:教育者按照一定的社会或阶级的要求和受教育者品德形成发展的规律与需要,有目的、有计划、有系统地对受教育者施加思想、政治和道德等方面的影响,并通过受教育者积极的认识、体验与践行,以使其形成一定社会与阶级所需要的品德的教育活动,即教育者有目的地培养受教育者品德的活动。

……名词解释Ps:德育包括:社会德育……;学校……;社区……;家庭……。

(二)性质……简答题1.德育具有社会性,是各个社会共有的社会教育现象,与人类社会共始终;2.…………历史性,随社会发展变化而变化;3.…………继承性,在其历史发展过程中,其原理、原则、内容和方法等存在一定的共同性。

4.阶级和民族存在的社会,德育具有阶级性和民族性。

二、意义……简答题1.德育是社会主义现代化建设的重要条件和保证(国家层面)。

2.………学生健康成长的条件和保证(学生层面)。

3.………实现我国教育目的的基础和保障。

三、目标1.概念:德育目标是教育目标在受教育者思想品德方面要达到的总体规格要求,亦是德育活动所要达到的预期目的或结果的质量标准。

德育目标是德育工作的出发点,它不仅决定了德育的内容、形式和方法,而且制约着德育工作的基本过程。

2.确立依据:(1)青少年思想品德形成、发展的规律及心理特征;(2)国家的教育方针和教育目的;(3)民族文化及道德传统;(4)时代与社会发展需要。

3.我国中小学德育的目标……简答题小学:a.培养学生正确的政治方向,初步形成科学的世界观和共产主义道德意识;b.培养学生良好的道德认识和行为习惯;c.…………的道德思维和评价能力;d.……………自我教育能力。

初中:a.热爱祖国,具有民族自尊心、自信心、自豪感,立志为祖国的社会主义现代化努力学习;b.初步树立公民的国家、道德概念、法制观念;c.具有良好的道德品质、劳动和文明行为习惯;d.遵纪守法,懂得使用法律武器保护自己;e.讲科学,不迷信;f.具有自尊自爱、诚实正直、积极进取、不怕困难等心理品质和一定的分辨是非、抵制不良影响的能力。

1、了解:品德结构理解:中学生品德发展的特点品德的结构:包括四种相辅相成的基本心理成分,道德认知、道德情感、道德意志和道德行为,简称知、情、意、行。

道德认知:是指对于行为规范及其意义的认识,是人的认识过程在道德上的表现。

品德的核心是道德认知。

道德情感:是人的道德需要是否得到实现及其所引起的一种内心体验,也就是人在心理上所产生的对某种道德义务的爱憎、喜恶等情感体验。

道德意志:是个体自觉地调节道德行为,客服困难,以实现预定道德目标的心理过程。

道德行为:是道德形成的最后一个环节,是指个体在一定的道德意识支配下表现出来的对他人和社会的有道德意义的活动。

道德行为是衡量道德品质的重要标志。

中学生品德发展的特点(1)逐渐从他律变成自律A能独立,自觉地按道德准则来调节自身行为B道德信念、理想在道德动机中占据相当地位C道德情感发展,理性的道德情感占据主导地位,道德情感的社会性水平随着年龄的增长而日益提高D道德心理中自我意识明显化E中学生主导性道德动机明确,道德意志力有显著增长F道德行为习惯逐步巩固G品德发展与世界观形成的一致性H品德结构的组织形式完美化(2)品德发展由起伏向成熟过渡A初中阶段品德发展具有波动性B高中阶段品德发展趋向成熟2、理解:皮亚杰和柯尔伯格的道德发展理论理解:影响道德发展的因素掌握:促进中学生形成良好品德的方法皮亚杰理论:10岁是儿童从他律道德向自律道德转化的分水岭,10岁前儿童对道德行为的思维判断主要依据他人设定的外在标准,也就是他律道德;10岁以后儿童对道德行为的思维判断大多依据自己的内在标准,也就是自律道德。

(1)自我中心阶段(2岁-5岁)自我中心阶段是从儿童能够接受外界的准则开始的(2)权威阶段(他律道德阶段或道德实在论阶段)(6-8岁)(3)可逆性阶段(自律或合作道德阶段)(8-10岁)(4)公正阶段(10-12岁)柯尔伯格理论:扩展了皮亚杰的理论和方法,提出了人类道德发展的顺序原则,并提出了他的品德发展阶段理论,他采用“道德两难故事法”进行研究,最典型的就是用“海因茨偷药”的故事,让儿童对道德两难问题做出判断,共分为3个水平,6个阶段:(1)前习俗水平A服从与惩罚的道德定向阶段B相对功利的道德定向阶段(2)习俗水平A好孩子的道德定向阶段B维护权威或秩序的道德定向阶段(3)后习俗水平A社会契约的道德定向阶段B普遍原则的道德定向理论影响品德发展的因素:(1)外部因素A家庭B学校教育C社会因素D同伴群体(2)内部因素A认知失调B态度定势C道德认知D智力因素E情绪因素良好品德的培养方法:(1)有效的说服A有效地利用正反论据B发挥情感的作用,不仅要以理服人更要以情动人C考虑原有态度的特点(2)树立良好的榜样(3)利用群体约定(4)价值辨析(5)给予适当的奖励和惩罚3、熟悉:中学德育的内容(1)爱国主义和国际主义教育(2)理想教育和传统教育(3)集体主义教育(4)劳动教育(5)纪律和法制教育(6)辩证唯物主义世界观和人生观教育4、熟悉和运用:德育过程的基本规律(1)德育过程是具有多种开端的对学生知、情、意、行的培养提高过程(知是基础,行是关键)德育过程的一般顺序可以概括为:提高品德认识、陶冶品德情感、锻炼品德意志和培养品德行为习惯,德育过程一般以知为开端,以行为终结。

第七章中学德育一、选择题1、德育过程是对学生知、情、意、行的培养提高过程,其进行的顺序是()A、以知为开端,知情意行依次进行B、以情为开端,情知意行依次进行C、以意为开端,意知情行依次进行D、看具体情况,可有多端性2、“桃季不言,下自成蹊”的德育方法是()A.榜样示范法B.实际锻炼法C.陶冶教育法D.指导自我教育法3、提出德育的认知模式的学者是()A、科尔伯格B、彼得·麦克费尔C、班杜拉D、皮亚杰4、提出德育的体谅模式的学者是()A、科尔伯格B、彼得·麦克费尔C、班杜拉D、皮亚杰5、提出德育的社会模仿模式的学者是()。

A、科尔伯格B、彼得·麦克费尔C、班杜拉D、皮亚杰6、教育者利用模范、典型人物的优秀品德对学生进行影响的德育方法是()。

A、说理教育B、榜样示范C、陶冶教育D、指导自我教育7、进行德育的基本途径是()。

A、政治课和其他各科教学B、课外活动与校外活动C、劳动D、班主任工作8、依据科尔伯格的道德认知模式进行道德教育主要用的是()。

A.榜样学习法B.教育情景法C.观察模仿法D.道德两难故事法9、德育是( )建设的重要组成部分A.物质文明B.精神文明C.政治文明D.生态文明10、德育过程的基础是()。

A.掌握知识B.激发情感C.道德内化D.活动和交往11.马卡连柯说“要尽量多地要求一个人,也要尽可能多尊重一个人”。

这句话说明的德育原则是( )。

A.导向性原则B.疏导原则C.尊重学生与严格要求相结合原则D.因材施教原则12、德育过程结构的构成要素是()。

A.教育者,受教育者B.教育者,受教育者,教育内容C.教育者,受教育者,教育内容,德育方法D.教育者,受教育者,德育环境13、“学会关心”是下列哪些德育模式所强调的()。

A.认知模式B.体谅模式C.价值澄清模式D.社会模仿模式14.德育过程要“反复抓,抓反复”所依据的德育规律是( )。

A.知情意行诸因素统一发展规律B.长期性和反复性规律C. 学生思想内部矛盾转化规律D.在交往中形成品德规律15、致力于发展学生道德判断能力的德育模式是()。

A、认知模式B、价值澄清模式C、社会学习模式D、体谅模式16、德育过程的基本矛盾是()。

A.教育者与受教育者的矛盾B.教育者与德育内容和方法的矛盾C.受教育者与德育内容和方法的矛盾D.社会向学生提出的道德要求与学生已有的品德水平之间的矛盾17.“一把钥匙开一把锁”体现的是德育的()。

A.导向性原则B.疏导原则C.教育一致性与连贯性原则D.因材施教原则18.把道德情感的培养置于中心地位的德育模式是()。

A.认知模式B.体谅模式C.社会模仿模式D.说理教育模式19.通过创设良好的情境对学生进行潜移默化的影响,以培养学生品德的方法是()。

A.说服法B.榜样法C.陶冶法D.锻炼法20.提出“观察学习是行为获得的基本方法”观点的德育模式是()。

A、认知模式B、价值澄清模式C、社会学习模式D、体谅模式21.通过摆事实、讲道理对初中生进行思想品德教育的方法,被称为()。

A.讲授法B.讨论法C.演示法D.说理教育法22.“让学校的每一面墙壁都开口说话”,这是充分运用了下列哪一种德育方法()。

A.陶冶教育B.榜样示范C.实际锻炼D.品德评价注:陶冶法是利用环境和自身的教育因素,对学生进行潜移默化的熏陶和感染,使其在耳濡目染中受到感化的方法23.前苏联教育家马卡连柯所倡导的“平行教育”的德育原则是指()A.知行统一原则B.尊重信任与严格要求学生相结合原则C.教育影响的一致性与连贯性原则D.集体教育与个别教育相结合的原则24.托物言志是()的方式之一。

A.示范教育法B.陶冶教育法C.自我教育法D.实际锻炼法25.在德育过程中,知与行的统一,就是()。

A.感性认识与理性认识的统一B.读书与参加生产劳动的统一C.上课与做作业的统一D.理论与实践相结合26.小明写了保证书,决心今后要遵守《中学生守则》,做到上课不再迟到。

可是冬天天一冷,小明迟迟不肯钻出被窝,以至又迟到了。

因此,对小明的教育应从提高其()水平入手。

A.道德意志B.道德认识C.道德情感D.道德行为27.知、情、意、行是构成思想品德的四个基本因素。

知是基础,()是关键。

A.知B.情C.意D.行28.有关人生观教育、世界观教育、革命理想与传统教育、劳劫教育、自觉纪律教育等都属于德育内容中的()。

A.思想教育B.政治教育C.心理教育D.道德教育29.坚持性善论,主张儿童是德育的主体,德育必须以儿童为中心,尊重儿童的发展需求,这一理论特征反映的德育模式是()。

A.模仿模式B.认知模式C.体谅模式D.行动模式30.《生命线》是()的主要教材。

A、认知模式B、价值澄清模式C、社会学习模式D、体谅模式31、德育目标是教育目标在人的()方面的总体规格要求。

A、思想德育B、政治思想C、思想品德D、政治品德32、德育具有()A、社会性、历史性B、社会性、历史性、阶级性C、社会性、历史性、民族性D、社会性、历史性、阶级性、民族性33、使学生具有初步的分辨是非能力是()阶段德育目标的要求。

A、小学B、初中C、高中D、大学34、德育个体性功能的最高境界是()A、德育的政治功能B、德育的生存功能C、德育的发展功能D、德育的享用功能35、下列说法,错误的是()A、教师对学生的德育影响,必须经过他们主体的选择、吸取与能动的实践活动,才能转化为他们品德B、自我教育能力是德育的一个重要条件,只有注意培养学生的这种能力,学生品德内部矛盾才能转化C、学校的德育工作必须主要放在调节学生品德发展的外部环境方面D、德育要注重发挥知、情、意、行的整体功能36、在德育过程中,人们为了达到某种目的而产生的自觉能动性,一般称为()A、道德情感B、道德意志C、道德观念D、道德行为37、衡量人们品德的重要标志是()A、道德认识B、道德情感C、道德意志D、道德行为38、在知、情、意、行四个德育环节中,()是动力A、知B、情C、意D、行39、德育目标确定了培养人的总体规格和要求,但必须落实到()A、德育内容上B、德育规律上C、德育原则上D、德育方法上40、在学生品德结构中,处于基础地位的是()A、道德认识B、道德情感C、道德意志D、道德行为41、在德育的具体实施过程中,知、情、意、行的发展()A、要遵守顺序性B、只能从晓之以理开始C、可以具有多开端D、不能从锻炼品德意志开始42、注重受教育者的良好个性塑造培养,属于德育内容中的()A、政治教育B、思想教育C、道德教育D、心理健康教育43、“晓之以理,动之以情,持之以恒,导之以行”符合()规律A、智育过程B、德育过程C、心理咨询D、教育学生44、人们对道德规范及其意义的理解和掌握,对是非、善恶、美丑的认识、判断和评价,以及在此基础上形成的道德识辨能力,属于()A、道德认识B、道德情感C、道德意志D、道德行为45、德育过程的基本矛盾是社会通过教师向学生提出的道德要求与()之间的矛盾,这是德育过程中最一般、普遍的矛盾。

A、学生已有的品德水平B、教师的道德教育水平C、学生被期望的品德发展水平D、社会的整体道德水平46、活动和交往是学生品德形成的()A、关键B、基础C、内容D、途径47、“寓德育于教学之中,寓德育于活动之中,寓德育于教师榜样之中,寓德育于学生自我教育之中,寓德育于管理之中,”这条德育原则体现了()A、德育过程中培养学生知、情、意、行的过程B、德育过程是促进学生思想内部矛盾斗争发展的过程,是教育和自我教育统一的过程C、德育过程是组织学生的活动交往,统一多方面的教育影响的过程D、德育过程是长期的反复逐步提高的过程48、思想品德教育的实质是()A、将学生的道德认识转化为道德行为B、培养学生的道德情感C、将一定社会的思想道德转化为受教育者个体的思想品德D、提高学生对客观世界的认识49、“视其所以,观其所由,察其所安”这句话反映了下列哪一条德育原则()A、导向性原则B、疏导性原则C、尊重学生与严格要求相结合原则D、因材施教原则50、进行德育要循循善诱,以理服人,从提高学生认识入手,调动学生的主动性,使他们积极向上。

这一原则是()A、导向原则B、疏导原则C、因材施教原则D、教育的一贯性原则51、德育体谅模式非常注重培养学生的()B.道德情感C.道德意志D.道德行为52、孔子的弟子颜回评价老师说“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能”,这句话体现了德育的()A、导向性原则B、尊重学生与严格要求学生相结合原则C、疏导性原则D、教育的一致性与连贯性原则53、“桃李不言,下自成蹊”这句话所体现的德育方法是()A、说服教育法B、锻炼法C、陶冶法D、榜样法54、通过摆事实、讲道理,使学生提高认识,形成正式的观点的方法是()A、榜样法B、说服法C、陶冶法D、锻炼法55、委托任务和组织活动是属于()A、说服法B、榜样法C、锻炼法D、陶冶法56、学校有目的、有计划、系统地对学生进行德育的基础途径是()A、各学科教育B、政治课C、班主任工作D、共青团活动57、对学校进行德育的特殊途径是()A、各科教学B、团队活动C、课外活动D、班主任工作58、教师通过讲解、谈话、报告、讨论、参观等形式对学生进行思想品德教育,使用的德育方法是()A.锻炼法B.实践法C.示范法D.说服法59.德育认知模式非常注重()A.道德认识B.道德情感D.道德行为60.德育的实施渠道或形式是指德育的( )A.方法B.手段C.途径D.内容61、心理健康教育的内容主要是( )A.学习辅导、生活辅导和择业指导B.学习辅导、生活辅导和思想指导C.学习辅导、人际辅导和择业指导D.生活辅导、择业指导和情感指导62、什么是德育工作的出发点,它不仅决定了德育的内容、形式和方法,而且制约着德育工作的基本过程?( )A.德育标准B.德育思想C.德育模式D.德育目标63、“我的基本原则永远是尽量多地要求一个人,也要尽可能地尊重一个人”。

这是谁说的?( )A.苏霍姆林斯基B.马卡连柯C.凯洛夫D.杜威64、受教育者学习、修养和内在化的客体是( )A.德育规律B.德育原则C.德育内容D.德育方法65、德育过程中各种不同质的要素的组合方式是德育过程的( )A.内容B.结构C.层次D.方法66、集体教育和个别教育相结合的德育原则是()的成功教育经验A.乌申斯基B.马卡连柯C.加里宁D.赞可夫67、把道德情感的培养置于中心地位的德育模式是()A.认知模式B.体谅模式C.社会模仿模式D.说理教育模式68、主要创立“社会模仿模式”的学者是( )A.布鲁纳B.科尔伯格C.皮亚杰D.班杜拉69、当前,我国学校德育内容主要有:政治教育、思想教育、道德教育和( )。

A.人生观教育B.价值观教育C.素质教育D.心理健康教育70、学生在活动和( )中形成思想品德规律。