第17章_衰老的分子机制

- 格式:ppt

- 大小:277.00 KB

- 文档页数:27

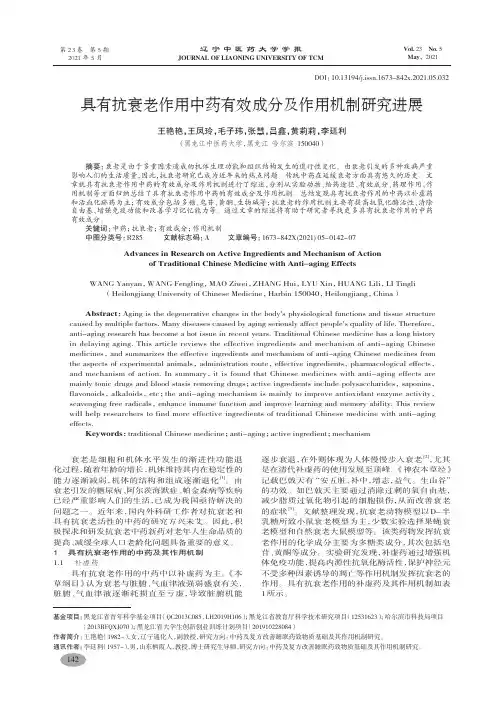

142第23卷 第5期 2021 年 5 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 23 No. 5 May,2021具有抗衰老作用中药有效成分及作用机制研究进展王艳艳,王凤玲,毛子玮,张慧,吕鑫,黄莉莉,李廷利(黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040)摘要:衰老是由于多重因素造成的机体生理功能和组织结构发生的退行性变化。

由衰老引发的多种疾病严重影响人们的生活质量,因此,抗衰老研究已成为近年来的热点问题。

传统中药在延缓衰老方面具有悠久的历史。

文章就具有抗衰老作用中药的有效成分及作用机制进行了综述,分别从实验动物、给药途径、有效成分、药理作用、作用机制等方面归纳总结了具有抗衰老作用中药的有效成分及作用机制。

总结发现具有抗衰老作用的中药以补虚药和活血化瘀药为主;有效成分包括多糖、皂苷、黄酮、生物碱等;抗衰老的作用机制主要有提高抗氧化酶活性、清除自由基、增强免疫功能和改善学习记忆能力等。

通过文章的综述将有助于研究者寻找更多具有抗衰老作用的中药有效成分。

关键词:中药;抗衰老;有效成分;作用机制中图分类号:R285 文献标志码:A 文章编号:1673-842X (2021) 05- 0142- 07Advances in Research on Active Ingredients and Mechanism of Actionof Traditional Chinese Medicine with Anti-aging EffectsWANG Yanyan,WANG Fengling,MAO Ziwei,ZHANG Hui,LYU Xin,HUANG Lili,LI Tingli(Heilongjiang University of Chinese Medicine,Harbin 150040,Heilongjiang,China)Abstract:Aging is the degenerative changes in the body's physiological functions and tissue structurecaused by multiple factors. Many diseases caused by aging seriously affect people's quality of life. Therefore,anti-aging research has become a hot issue in recent years. Traditional Chinese medicine has a long history in delaying aging. This article reviews the effective ingredients and mechanism of anti-aging Chinese medicines,and summarizes the effective ingredients and mechanism of anti-aging Chinese medicines from the aspects of experimental animals,administration route,effective ingredients,pharmacological effects,and mechanism of action. In summary,it is found that Chinese medicines with anti-aging effects are mainly tonic drugs and blood stasis removing drugs;active ingredients include polysaccharides,saponins,flavonoids,alkaloids,etc;the anti-aging mechanism is mainly to improve antioxidant enzyme activity,scavenging free radicals,enhance immune function and improve learning and memory ability. This review will help researchers to find more effective ingredients of traditional Chinese medicine with anti-aging effects.Keywords:traditional Chinese medicine;anti-aging;active ingredient;mechanism 基金项目:黑龙江省青年科学基金项目(QC2013C085,LH2019H106);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(12531623);哈尔滨市科技局项目 (2013RFQXJ070);黑龙江省大学生创新创业训练计划项目(201910228084)作者简介:王艳艳(1982-),女,辽宁通化人,副教授,研究方向:中药及复方改善睡眠药效物质基础及其作用机制研究。

老年病发生原因——中性粒细胞免疫衰老-老年病论文-中医学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——摘要:免疫衰老是人类衰老进程中的重要过程, 主要表现为固有免疫和适应性免疫的进行性退变[1]。

使机体长期处于对细菌和病毒的易感状态, 并常伴随动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、中枢神经系统退行性变、哮喘、肌萎缩等衰老相关性疾病或衰老状态的产生[2,3,4]。

中性粒细胞是机体固有免疫细胞, 作为机体免疫防御的第一道防线, 发挥极其重要的作用。

最新研究表明中性粒细胞免疫衰老可能是许多老年病发生和发展的重要病因学基础[5,6]5, 6]。

本文对中性粒细胞免疫衰老的功能代谢紊乱和导致老年病的相关分子机制进行综述。

关键词:免疫衰老; 中性粒细胞; 老年病;1、中性粒细胞免疫衰老中性粒细胞在急性炎症中发挥至关重要的作用, 参与先天性[7]和适应性免疫反应[8]的激活和调节, 并在感染、慢性炎症、自身免疫性疾病、癌症等免疫相关性疾病中发挥着极其重要的作用。

研究发现, 慢性、进行性炎症通过活性氧(ROS) 介导的端粒功能障碍促进转基因小鼠早衰[9];研究发现, 氧化应激可通过损伤DNA前体分子, 从而加速端粒缩短[10]。

进一步研究发现, 在衰老个体中, 这种低度炎症环境会导致中性粒细胞表观遗传的改变, 使其代谢与功能呈现出特定的异常, 即中性粒细胞免疫衰老[[11,12,13]。

2、中性粒细胞免疫衰老的表现2.1、吞噬能力下降中性粒细胞表面特异性受体免疫球蛋白的Fc区或补体分子C3b和C3bi, 与微生物上相关颗粒相互反应而发挥吞噬作用。

研究显示, 中性粒细胞免疫衰老后吞噬能力显着下降, 可能与参与吞噬功能的肌动蛋白、微管蛋白、肌球蛋白减少及特征性Fc受体(CD16) 的减少有关[14,15,16]。

激活后的中性粒细胞则表现为释放活性氧及蛋白酶的能力受损[17], 呼吸爆发减弱, 细胞杀伤能力显着降低。

端粒、线粒体和干细胞衰老黄黎亚;陈书艳【摘要】Stem cells are the special cells which play a key role in the whole life cycle. It is very important to maintain the activity of stem cells, slow down slem cell aging and prolong the life of stem cells. In this paper, the molecular mechanism of stem cell aging is reviewed from the aspects including genome maintenance, telomeres, cell cycle inhibitors and mitochondria. The relationship between telomere-p53 pathway and mitochondria-reactive oxygen species pathway is focused, and the impacts of the two pathways on stem cell aging are introduced.%干细胞是一类在所有生命周期中具有关键性作用的特殊细胞,保持干细胞活力、延缓干细胞衰老及延长干细胞寿命具有重要意义.该文从基因组维护和端粒、细胞周期抑制因子、线粒体等几个方面对干细胞衰老的分子机制作一整体性综述,侧重于端粒-p53通路和线粒体-活性氧自由基途径间的关系及其对干细胞衰老的影响.【期刊名称】《上海交通大学学报(医学版)》【年(卷),期】2012(032)005【总页数】5页(P679-683)【关键词】干细胞;衰老;端粒;p53;线粒体;活性氧自由基【作者】黄黎亚;陈书艳【作者单位】上海交通大学医学院附属新华医院老年医学科,上海200092;上海交通大学医学院附属新华医院老年医学科,上海200092【正文语种】中文【中图分类】R329.1干细胞具有自我更新和分化潜能,是个体发育和组织再生的基础,它参与机体构建,同时修复衰老和受损的组织器官;因此,保持干细胞活力、延缓干细胞衰老以及延长干细胞寿命具有重要意义。

第一章水分生理参考题一、名词解释:渗透势1.水分临界期2.水通道蛋白(水孔蛋白).3.渗透调节:即调节细胞的渗透势。

在水分胁迫条件下,植物细胞通过主动积累小分子物质,降低渗透势,进而4降低水势,增强吸水。

水分利用效率5..水势6.压力势7膨压与衬质势.8水的偏摩尔体积(2008考研).9二、填空1.根系吸水的动力有______和____两种。

前者与_____吸水有关,后者与____吸水有关。

2.生物膜主要是由 ________和__________两类物质组成。

3.一个充分吸水的细胞,其水势ψP=______。

将该细胞放入比其液泡浓度低100倍的溶液中,细胞体积会________。

4.当细胞在纯水中吸水饱和时,ψw=________;当植物细胞发生质壁分离时,ψp=___;当细胞强烈蒸腾失水时,ψp 为____。

5.干旱条件下,植物为了维持体内水分平衡,一方面要________,另一方面要_______。

6.用质壁分离法可以研究:___________、___________、____________。

7.干燥种子细胞的吸水的主要方式为_____________,成熟叶片叶肉细胞吸水的主要方式为________。

8.表明根压存在的两种生理现象是_______和_______。

9.植物体内水分以_________和_______两种状态存在。

10.叶片的蒸腾作用有两种方式,分别是___________和______________。

(2008考研)11.植物蒸腾作用主要以______________方式为主。

诱导气孔开启最有效的光是____,与气孔运动最密切的金属离子是________。

三、选择题1.将一个充分吸水的细胞转移到比其液泡浓度低100倍的溶液中时,则细胞()。

A.吸水B. 失水C.不失水D.不吸水,也不失水2. 某植物制造100g干物质消耗了75kg的水,其蒸腾系数为(2008联考)A 750B 75C 7.5D 0.753. 已经形成液泡的植物细胞的吸水靠()。

第一章;骨骼肌机能 (1)第一节;肌纤维的结构 (1)一、肌原我纤维和肌小节 (1)二、肌管系统 (1)三、肌丝的分子组成 (1)第二节;骨骼肌细胞的生物电现象 (1)一、静息电位 (1)二、动作电位 (1)三、动作电位的传导 (1)四、细胞间的兴奋传递 (1)五、肌电 (1)第三节;肌纤维的收缩过程 (1)一、肌丝滑行学说 (1)二、肌纤维收缩的分子机制 (1)三、肌纤维的兴奋-收缩藕连 (1)第四节;骨骼肌特性 (1)一、骨骼肌的物理特性 (1)二、骨骼肌的生理特性及其兴奋条件 (2)第五节;骨骼肌收缩; (2)一、骨骼肌的收缩形式 (2)二、骨骼肌收缩的力学表现 (2)三、运动单位的动员 (2)第六节;肌纤维类型与收缩能力 (2)一、肌纤维类型的划分 (2)二、不同类型肌纤维的形态、机能及代谢特征 (2)三、运动时不同类型运动单位的动员 (2)四、肌纤维类型与运动项目 (2)五、训练对肌纤维的影响 (2)第七节;肌电的研究与应用 (2)一、利用肌电测定神经的传导速度 (2)二、利用肌电评定骨骼肌的机能状态 (2)三、利用肌电评价肌力 (2)四、利用肌电进行动作分析 (2)第二章;血液 (2)第一节;概述 (3)一、血液的组成 (3)二、内环境 (3)三、血液的功能 (3)第二节;运动对血量的影响 (3)第三节;运动对血细胞的影响 (3)一、运动对红细胞的影响 (3)二、运动对白细胞的影响 (3)三、运动对血小板的影响 (3)第四节;运动对血红蛋白的影响 (3)一、血红蛋白的功能 (3)二、血红蛋白与运动训练 (3)第五节;运动对血液凝固和纤溶能力的影响 (3)一、血液凝固和纤溶 (3)二、运动对血凝和纤溶能力的影响 (3)第三章;循环机能 (3)第一节;心脏的机能 (3)一、心脏的一般结构 (4)二、心脏的生理特性 (4)三、心脏的泵血功能 (4)四、心电图 (4)第二节;血管生理 (4)一、各类血管的功能特点 (4)二、血压 (4)三、动脉脉搏 (4)四、静脉血压和静脉回血量 (4)五、微循环 (4)第三节;心血管活动的调节 (4)一、神经调节 (4)二、体液调节 (4)三、局部血流调节 (4)第四节;运动对心血管系统的调节 (4)一、肌肉运动时血液循环功能的变化 (4)二、运动训练对心血管系统的影响 (4)三、测定脉搏(心率)和血压在运动实践中意义 (5)四、体育运动与心血管疾病 (5)第四章;呼吸机能 (5)第一节;呼吸运动与肺通气机能 (5)一、肺通气的动力学 (5)二、肺通气技能 (5)三、肺通气机能的指标 (5)第二节;气体交换与运输 (5)一、气体交换 (5)二、气体运输 (5)第三节;呼吸运动的调节 (5)一、调节呼吸运动的神经系统 (5)二、呼吸运动的发射性调节 (5)三、化学因素对呼吸的调节 (5)第四节;运动对呼吸机能的影响 (5)一、运动时肺通气机能的变化 (5)二、运动时肺换气机能的变化 (5)三、运动时呼吸的调节 (6)四、运动时合理呼吸 (6)第五章;物质与能量代谢 (6)第一节;物质代谢 (6)一、人体主要营养物质的消化和吸收 (6)二、主要营养物质在体内的代谢 (6)第二节;能量代谢 (6)一、基础代谢 (6)二、人体运动时的能量供应与消耗 (6)第三节;体温 (6)一、正常人体温度 (6)二、体温调节 (6)第六章;肾脏机能 (6)第一节;肾脏的基本结构 (6)一、肾单位的基本结构 (6)二、肾脏的血液循环 (6)第二节;尿的生成过程 (7)一、肾小球的滤过作用 (7)二、肾小管和集合管的重吸收作用 (7)三、肾小管和集合管的分泌作用 (7)四、尿的成分、理化性质及尿量 (7)第三节;肾脏在保持水和酸碱平衡中的作用 (7)一、肾脏在保持水平衡中的作用 (7)二、肾脏在保持酸碱平衡中的作用 (7)第四节;运动对肾脏机能的影响 (7)一、尿量 (7)二、运动向蛋白尿 (7)三、运动性血尿 (7)第七章;内分泌机能 (7)第一节;内分泌概念 (7)一、内分泌与内分泌腺 (7)二、激素 (7)三、激素的作用机制 (7)第二节;主要内分泌腺及其作用 (8)一、下丘脑与垂体 (8)二、甲状腺 (8)三、肾上腺 (8)四、胰岛 (8)五、甲状旁腺 (8)六、性腺 (8)第三节;激素分泌的调控 (8)一、激素分泌的内反馈调控 (8)二、激素分泌的调控功能轴 (8)内分泌对运动的反应与适应 (8)兴奋剂(参考内容) (8)第八章;感觉与神经机能 (8)第一节;感觉器官 (8)二、视觉器官 (8)三、听觉与位觉 (8)四、本体感觉 (9)第二节;肌肉运动的神经调控 (9)一、神经系统概述 (9)二、肌肉运动的神经调控 (9)三、神经系统的运动整合作用 (9)四、脑的高级功能 (9)五、睡眠 (9)第九章;运动技能 (10)第一节;运动技能的基本概念和生理本质 (10)一、运动技能的基本概念 (10)二、运动技能的分类 (10)三、运动技能的生理本质 (10)第二节;形成运动技能过程及其发展 (10)一、泛化过程 (10)二、分化过程 (10)三、巩固过程 (10)四、动作自动化 (10)第三节;影响运动技能形成及发展的因素 (10)一、动机在运动技能形成过程中的作用 (10)二、反馈在运动技能形成及教学训练中的作用 (10)三、训练水平在运动技能形成中的作用 (10)四、大脑皮质机能状态在运动技能形成中作用 (10)五、感觉机能在运动技能形成中的作用 (10)第十章;有氧、无氧工作机能 (10)第一节;概述 (11)一、需氧量和摄氧量 (11)二、氧亏与运动后过量氧耗 (11)氧债(参考内容) (11)第二节;有氧工作能力 (11)一、最大摄氧量 (11)二、乳酸阈 (11)三、提高有氧工作能力的训练 (11)第三节;无氧工作能力 (11)一、无氧工作能力的生理基础 (11)二、无氧工作能力的测试与评价 (11)三、提高无氧工作能力的训练 (11)第十一章;身体素质 (11)第一节;力量素质 (11)一、决定肌肉力量的生物学因素 (11)二、肌肉力量的可训练因素 (11)三、功能性肌肉肥大 (11)五、力量训练要素 (12)第二节;速度素质 (12)一、速度素质的生理学基础 (12)二、速度素质的训练 (12)第三节;耐力素质 (12)一、有氧耐力及其训练 (12)二、无氧耐力及其训练 (12)第四节;灵敏和柔韧素质 (12)一、灵敏素质 (12)二、柔韧素质 (12)第十二章;运动过程中机能变化规律 (12)第一节;赛前状态与准备活动 (12)一、赛前状态 (12)二、准备活动 (12)第二节;进入工作状态与稳定工作状态 (12)一、进入工作状态 (12)二、稳定工作状态 (13)第三节;运动性疲劳 (13)一、运动性疲劳的概念及其分类 (13)二、运动性疲劳的产生机理 (13)三、运动性疲劳产生的部位及其特征 (13)四、运动性疲劳的诊断 (13)第四节;恢复过程 (13)一、恢复过程的一般规律 (13)二、机体能源储备的恢复 (13)三、促进恢复的措施 (13)第十三章;运动训练原则的生理学分析 (13)第一节;概述 (13)一、运动训练学的生理学本质 (13)二、机体对运动负荷的反应特征 (13)三、运动负荷与训练效果的关系 (13)第二节;超负荷原则生理学分析 (13)一、基本概念与意义 (13)二、生理学分析 (14)三、超负荷原则在训练中的应用 (14)第三节;恢复原则生理学分析 (14)一、基本概念及意义 (14)二、生理学分析 (14)三、恢复原则在训练中的应用 (14)第四节;周期性原则生理分析 (14)一、基本概念及意义 (14)二、生理学分析 (14)第五节;个体化原则生理学分析 (14)一、基本概念与意义 (14)二、生理学分析及应用 (14)第十四章;特殊环境与运动能力 (14)第一节;高原环境与运动能力 (14)一、高原应激 (14)二、高原服习 (14)三、高原训练的生理学适应 (14)四、高原训练的要素 (15)第二节;热环境与运动能力 (15)一、热应激与适应 (15)二、热病及其预防 (15)第三节;冷环境与运动能力 (15)一、冷应激与运动 (15)二、冷服习 (15)第四节;水环境与运动能力 (15)一、水环境与运动能力 (15)二、对水环境的适应 (15)第十五章;运动机能的生理学评定 (15)第一节;运动训练对机体机能的影响 (15)一、安静状态下运动员的生物学特征 (15)二、运动时和恢复期运动员的生物学特征 (15)第二节;影响运动训练效果的因素 (15)一、运动的强度、频率和持续时间 (15)二、遗传因素 (15)三、年龄和性别差异 (16)四、生物节律因素 (16)第三节;人体机能的评定方式 (16)一、横向比较 (16)二、纵向比较 (16)三、不同机能状态的技能水平比较 (16)第四节;人体机能评定的常用指标 (16)一、身体形态学指标 (16)二、生理学评定指标 (16)三、其他技能评定指标 (16)四、机能评定的一般步骤 (16)第五节;适宜运动量的生理学评定 (16)一、生理指标的检查 (16)二、运动员的自我感觉与教育学观察 (16)第十六章;少年儿童生长发育与体育运功 (16)第一节;儿童少年生长发育 (16)一、基本概念 (16)二、儿童少年生长发育的一班规律 (17)三、影响儿童少年生长发育的一般规律 (17)四、生长发育年龄阶段的划分与青春发育期 (17)第二节;儿童少年的解剖生理特点和体育教学与运动训练 (17)一、骨骼 (17)二、关节 (17)三、肌肉 (17)四、血液循环 (17)五、呼吸系统 (17)六、神经系统 (17)七、内分泌系统 (17)第三节;儿童少年身体素质的发展 (17)一、儿童少年身体素质发展规律 (17)二、儿童少年主要身体素质发展特点 (17)第十七章;女子的生理特点与体育运动 (17)第一节;女性生理特点 (17)一、女性生理阶段划分 (17)二、生理特点 (18)三、运动能力特点 (18)第二节;月经周期、妊娠与运动能力 (18)一、月经周期及其调节 (18)二、月经周期中运动能力的变化 (18)三、妊娠期运动能力 (18)第十八章;老年人生理特点与体育锻炼 (18)第一节;概述 (18)一、日历年龄与生物年龄 (18)二、衰老的概念及老年人划分标准 (18)三、衰老的机制 (18)第二节;老年人生理特点与健身作用 (18)一、神经系统 (18)二、运动系统 (18)三、心血管系统 (18)四、呼吸系统 (18)五、血液系统 (18)六、免疫系统 (19)七、抗氧化系统 (19)八、体成分和体重 (19)九、血脂代谢 (19)第三节;老年人健身运动原则 (19)一、适宜运动项目原则 (19)二、循序渐进原则 (19)三、经常性原则 (19)四、个别对待原则 (19)五、自我监督原则 (19)第十九章;运动处方的生理学基础 (19)第一节;概述 (19)第二节;运动处方的基本要素 (19)二、运动类型 (19)三、运动强度 (19)四、运动时间 (19)五、运动的时间带 (20)六、运动频度 (20)七、注意事项 (20)第三节;运动处方的制定 (20)一、制定运动处方的步骤 (20)二、运动处方的制定 (20)第四节;运动处方的实施 (20)一、实施过程的阶段性 (20)二、实施过程中的自我监控 (20)第五节;健身运动处方示例 (20)一、健身跑 (20)二、健身跑运动处方 (20)第二十章;生物节律与运动能力 (20)第一节;概述 (20)一、生物时间结构的基本成分 (20)二、生物时间结构的分类 (20)三、生物节律特殊研究方法 (20)第二节;运动员的生物节律特征 (21)一、血气指标和心肺功能的近似昼夜节律特征 (21)二、人体体能的近似昼夜节律特征 (21)三、激素水平的近似昼夜节律特征 (21)四、体温近似昼夜节律特征 (21)第三节;运动员生物节律模型的建立和应用 (21)一、运动员生物节律模型的建立的主要步骤 (21)二、运动员生物节律模型的应用 (21)第四节;人体生物节律的调整 (21)一、调整的方向和跨度 (21)二、调整方法 (21)三、标志节律 (21)四、时差调整 (21)第五节;激素变化节律与运动员选材 (21)一、某些激素的昼夜变化特点 (21)二、用激素调节选材的主要指标 (21)三、注意事项 (21)第二十一章;运动生理负荷的监测与调控 (22)第一节;概述 (22)一、基本概念 (22)二、运动生理负荷的基本要素 (22)三、运动生理负荷的决定因素 (22)第二节;运动生理负荷的监测与调控 (22)二、监测的基本内容 (22)三、监测的方法 (22)四、实时调控的方法 (22)第三节;运动生理负荷的实时分析 (22)一、实时分析的概念和基本要求 (22)二、实时分析的基本步骤和方法 (22)第二十二章;免疫机能与运动能力 (22)第一节;免疫系统概述 (22)一、免疫的概念 (22)二、免疫系统的组成 (23)三、免疫反应 (23)第二节;运动性免疫机能 (23)一、运动负荷与免疫机能 (23)二、运动性免疫模式 (23)第三节;运动性免疫抑制 (23)一、运动性免疫抑制的可能机理 (23)二、运动性免疫抑制的生理意义 (23)三、运动性免疫抑制的调理 (23)第一章第一章;骨骼肌机能第一节;肌纤维的结构一、肌原纤维和肌小节二、肌管系统三、肌丝的分子组成第二节;骨骼肌细胞的生物电现象一、静息电位二、动作电位三、动作电位的传导四、细胞间的兴奋传递五、肌电第三节;肌纤维的收缩过程一、肌丝滑行学说二、肌纤维收缩的分子机制三、肌纤维的兴奋-收缩藕连第四节;骨骼肌特性一、骨骼肌的物理特性二、骨骼肌的生理特性及其兴奋条件第五节;骨骼肌收缩;一、骨骼肌的收缩形式二、骨骼肌收缩的力学表现三、运动单位的动员第六节;肌纤维类型与收缩能力一、肌纤维类型的划分二、不同类型肌纤维的形态、机能及代谢特征三、运动时不同类型运动单位的动员四、肌纤维类型与运动项目五、训练对肌纤维的影响第七节;肌电的研究与应用一、利用肌电测定神经的传导速度二、利用肌电评定骨骼肌的机能状态三、利用肌电评价肌力四、利用肌电进行动作分析第二章;血液第一节;概述一、血液的组成二、内环境三、血液的功能第二节;运动对血量的影响第三节;运动对血细胞的影响一、运动对红细胞的影响二、运动对白细胞的影响三、运动对血小板的影响第四节;运动对血红蛋白的影响一、血红蛋白的功能二、血红蛋白与运动训练第五节;运动对血液凝固和纤溶能力的影响一、血液凝固和纤溶二、运动对血凝和纤溶能力的影响第三章;循环机能第一节;心脏的机能一、心脏的一般结构二、心脏的生理特性三、心脏的泵血功能四、心电图第二节;血管生理一、各类血管的功能特点二、血压三、动脉脉搏四、静脉血压和静脉回血量五、微循环第三节;心血管活动的调节一、神经调节二、体液调节三、局部血流调节第四节;运动对心血管系统的调节一、肌肉运动时血液循环功能的变化二、运动训练对心血管系统的影响三、测定脉搏(心率)和血压在运动实践中意义四、体育运动与心血管疾病第四章;呼吸机能第一节;呼吸运动与肺通气机能一、肺通气的动力学二、肺通气技能三、肺通气机能的指标第二节;气体交换与运输一、气体交换二、气体运输第三节;呼吸运动的调节一、调节呼吸运动的神经系统二、呼吸运动的发射性调节三、化学因素对呼吸的调节第四节;运动对呼吸机能的影响一、运动时肺通气机能的变化二、运动时肺换气机能的变化三、运动时呼吸的调节四、运动时合理呼吸第五章;物质与能量代谢第一节;物质代谢一、人体主要营养物质的消化和吸收二、主要营养物质在体内的代谢第二节;能量代谢一、基础代谢二、人体运动时的能量供应与消耗第三节;体温一、正常人体温度二、体温调节第六章;肾脏机能第一节;肾脏的基本结构一、肾单位的基本结构二、肾脏的血液循环第二节;尿的生成过程一、肾小球的滤过作用二、肾小管和集合管的重吸收作用三、肾小管和集合管的分泌作用四、尿的成分、理化性质及尿量第三节;肾脏在保持水和酸碱平衡中的作用一、肾脏在保持水平衡中的作用二、肾脏在保持酸碱平衡中的作用第四节;运动对肾脏机能的影响一、尿量二、运动性蛋白尿三、运动性血尿第七章;内分泌机能第一节;内分泌概念一、内分泌与内分泌腺二、激素三、激素的作用机制第二节;主要内分泌腺及其作用一、下丘脑与垂体二、甲状腺三、肾上腺四、胰岛五、甲状旁腺六、性腺第三节;激素分泌的调控一、激素分泌的内反馈调控二、激素分泌的调控功能轴内分泌对运动的反应与适应兴奋剂(参考内容)第八章;感觉与神经机能第一节;感觉器官一、概述二、视觉器官三、听觉与位觉四、本体感觉第二节;肌肉运动的神经调控一、神经系统概述二、肌肉运动的神经调控三、神经系统的运动整合作用四、脑的高级功能五、睡眠第九章;运动技能第一节;运动技能的基本概念和生理本质一、运动技能的基本概念二、运动技能的分类三、运动技能的生理本质第二节;形成运动技能过程及其发展一、泛化过程二、分化过程三、巩固过程四、动作自动化第三节;影响运动技能形成及发展的因素一、动机在运动技能形成过程中的作用二、反馈在运动技能形成及教学训练中的作用三、训练水平在运动技能形成中的作用四、大脑皮质机能状态在运动技能形成中作用五、感觉机能在运动技能形成中的作用第十章;有氧、无氧工作机能第一节;概述一、需氧量和摄氧量二、氧亏与运动后过量氧耗氧债(参考内容)第二节;有氧工作能力一、最大摄氧量二、乳酸阈三、提高有氧工作能力的训练第三节;无氧工作能力一、无氧工作能力的生理基础二、无氧工作能力的测试与评价三、提高无氧工作能力的训练第十一章;身体素质第一节;力量素质一、决定肌肉力量的生物学因素二、肌肉力量的可训练因素三、功能性肌肉肥大四、力量训练原则五、力量训练要素第二节;速度素质一、速度素质的生理学基础二、速度素质的训练第三节;耐力素质一、有氧耐力及其训练二、无氧耐力及其训练第四节;灵敏和柔韧素质一、灵敏素质二、柔韧素质第十二章;运动过程中机能变化规律第一节;赛前状态与准备活动一、赛前状态二、准备活动第二节;进入工作状态与稳定工作状态一、进入工作状态二、稳定工作状态第三节;运动性疲劳一、运动性疲劳的概念及其分类二、运动性疲劳的产生机理三、运动性疲劳产生的部位及其特征四、运动性疲劳的诊断第四节;恢复过程一、恢复过程的一般规律二、机体能源储备的恢复三、促进恢复的措施第十三章;运动训练原则的生理学分析第一节;概述一、运动训练学的生理学本质二、机体对运动负荷的反应特征三、运动负荷与训练效果的关系第二节;超负荷原则生理学分析一、基本概念与意义二、生理学分析三、超负荷原则在训练中的应用第三节;恢复原则生理学分析一、基本概念及意义二、生理学分析三、恢复原则在训练中的应用第四节;周期性原则生理分析一、基本概念及意义二、生理学分析第五节;个体化原则生理学分析一、基本概念与意义二、生理学分析及应用第十四章;特殊环境与运动能力第一节;高原环境与运动能力一、高原应激二、高原服习三、高原训练的生理学适应四、高原训练的要素第二节;热环境与运动能力一、热应激与适应二、热病及其预防第三节;冷环境与运动能力一、冷应激与运动二、冷服习第四节;水环境与运动能力一、水环境与运动能力二、对水环境的适应第十五章;运动机能的生理学评定第一节;运动训练对机体机能的影响一、安静状态下运动员的生物学特征二、运动时和恢复期运动员的生物学特征第二节;影响运动训练效果的因素一、运动的强度、频率和持续时间二、遗传因素三、年龄和性别差异四、生物节律因素第三节;人体机能的评定方式一、横向比较二、纵向比较三、不同机能状态的技能水平比较第四节;人体机能评定的常用指标一、身体形态学指标二、生理学评定指标三、其他技能评定指标四、机能评定的一般步骤第五节;适宜运动量的生理学评定一、生理指标的检查二、运动员的自我感觉与教育学观察第十六章;少年儿童生长发育与体育运功第一节;儿童少年生长发育一、基本概念二、儿童少年生长发育的一班规律三、影响儿童少年生长发育的一般规律四、生长发育年龄阶段的划分与青春发育期第二节;儿童少年的解剖生理特点和体育教学与运动训练一、骨骼二、关节三、肌肉四、血液循环五、呼吸系统六、神经系统七、内分泌系统第三节;儿童少年身体素质的发展一、儿童少年身体素质发展规律二、儿童少年主要身体素质发展特点第十七章;女子的生理特点与体育运动第一节;女性生理特点一、女性生理阶段划分二、生理特点三、运动能力特点第二节;月经周期、妊娠与运动能力一、月经周期及其调节二、月经周期中运动能力的变化三、妊娠期运动能力第十八章;老年人生理特点与体育锻炼第一节;概述一、日历年龄与生物年龄二、衰老的概念及老年人划分标准三、衰老的机制第二节;老年人生理特点与健身作用一、神经系统二、运动系统三、心血管系统四、呼吸系统五、血液系统六、免疫系统七、抗氧化系统八、体成分和体重九、血脂代谢第三节;老年人健身运动原则一、适宜运动项目原则二、循序渐进原则三、经常性原则四、个别对待原则五、自我监督原则第十九章;运动处方的生理学基础第一节;概述第二节;运动处方的基本要素一、运动目的二、运动类型三、运动强度四、运动时间五、运动的时间带六、运动频度七、注意事项第三节;运动处方的制定一、制定运动处方的步骤二、运动处方的制定第四节;运动处方的实施一、实施过程的阶段性二、实施过程中的自我监控第五节;健身运动处方示例一、健身跑二、健身跑运动处方第二十章;生物节律与运动能力第一节;概述一、生物时间结构的基本成分二、生物时间结构的分类三、生物节律特殊研究方法第二节;运动员的生物节律特征一、血气指标和心肺功能的近似昼夜节律特征二、人体体能的近似昼夜节律特征三、激素水平的近似昼夜节律特征四、体温近似昼夜节律特征第三节;运动员生物节律模型的建立和应用一、运动员生物节律模型的建立的主要步骤二、运动员生物节律模型的应用第四节;人体生物节律的调整一、调整的方向和跨度二、调整方法三、标志节律四、时差调整第五节;激素变化节律与运动员选材一、某些激素的昼夜变化特点二、用激素调节选材的主要指标三、注意事项第二十一章;运动生理负荷的监测与调控第一节;概述一、基本概念二、运动生理负荷的基本要素三、运动生理负荷的决定因素第二节;运动生理负荷的监测与调控一、监测的基本原则二、监测的基本内容三、监测的方法四、实时调控的方法第三节;运动生理负荷的实时分析一、实时分析的概念和基本要求二、实时分析的基本步骤和方法第二十二章;免疫机能与运动能力第一节;免疫系统概述一、免疫的概念二、免疫系统的组成三、免疫反应第二节;运动性免疫机能一、运动负荷与免疫机能二、运动性免疫模式第三节;运动性免疫抑制一、运动性免疫抑制的可能机理二、运动性免疫抑制的生理意义三、运动性免疫抑制的调理。

细胞解码_中南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.高等动物中,具有发育成完整个体潜能的细胞是()。

答案:受精卵2.()属于胚胎干细胞。

答案:内细胞团中的细胞3.通常情况下,下列生命过程中,不发生细胞分化的是()。

答案:蝌蚪尾巴消失的过程4.在受体介导的胞吞作用中,会形成有被小窝,其作用是答案:使特定受体聚集5.新生儿小肠上皮细胞通过消耗ATP,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖。

这两种物质分别被吸收到血液中的方式是_________答案:内吞、主动运输6.艾滋病病毒HIV进入细胞时,能与宿主细胞表面受体CD4特异性识别的蛋白是()答案:gp1207.高血压的成因中,心脏与血管收缩加强,即心肌与血管平滑肌运动,主要与细胞膜上哪个离子通道有关()答案:8.在受体介导的胞吞作用中,即小泡的形成,除了需要受体、衔接蛋白和发动蛋白的帮助,还需要()答案:网格蛋白9.水分子跨膜运输,除了简单扩散以外,还可以通过水通道蛋白,这是一种()。

答案:协助扩散10.肿瘤细胞周期较一般正常细胞更长,主要是由于( )期变长导致的。

答案:G111.一个人的精子从产生到发育成熟大约需要()天。

答案:9012.下列结构中不属于有丝分裂器的是()答案:鞭毛的基体13.在护肤品中添加超氧化物歧化酶(SOD)延缓衰老是根据哪种细胞衰老的机制学说?()答案:自由基学说14.由内质网来源的膜包围待降解物形成自噬体的细胞自噬类型是( )答案:大自噬15.天疱疮、大泡性天疱疮、交界性大泡性表皮松懈症这3类疾病与()异常相关答案:桥粒连接16.核定位信号不同于信号肽和基质导入序列,其在蛋白质上的位置分布于()答案:任一部位17.在细胞分裂中,核小体的形成主要发生在()。

答案:S期18.染色体的基本结构核小体,包括一个组蛋白八聚体和一个位于连接部分上的组蛋白()答案:H119.有机体内,一氧化氮合酶(NOS)主要氧化()产生一氧化氮(NO)答案:L-精氨酸20.同源异形基因(HOX)通常含有高度保守、约()个核苷酸的同源异形框。

医学细胞生物学智慧树知到课后章节答案2023年下浙江大学浙江大学第一章测试1.细胞的亚显微结构可以通过光学显微镜观察。

()A:对 B:错答案:错2.细胞是所有生物体结构和功能的基本单位。

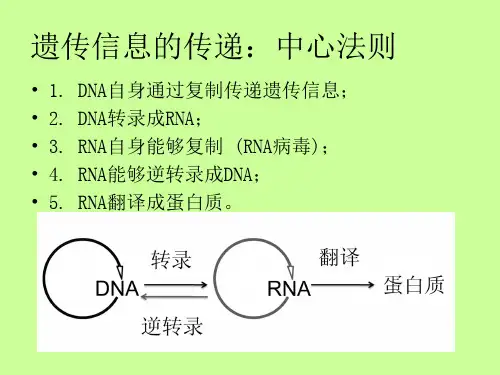

()A:对 B:错答案:对3.DNA双螺旋结构的发现和中心法则的提出,使细胞生物学进入了分子细胞生物学阶段。

()A:错 B:对答案:对4.以下内容中,不属于细胞学说的是()A:细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来的 B:细胞是所有生物体结构和功能的基本单位 C:细胞都是来源于已有的细胞的分裂,新细胞从老细胞中产生 D:原核细胞没有细胞核和复杂的细胞器答案:原核细胞没有细胞核和复杂的细胞器5.光学显微镜的分辨率(最小分辨距离)是()A:0.1 μm B:0.4 μm C:0.2 μm D:0.3 μm答案:0.2 μm第二章测试1.以下细胞膜分子不属于甘油磷脂的是()A:鞘磷脂 B:磷脂酰肌醇 C:磷脂酰胆碱 D:磷脂酰丝氨酸答案:鞘磷脂2.细胞膜膜脂分子的运动方式包含()A:旋转运动 B:侧向扩散 C:弯曲运动 D:翻转运动答案:旋转运动;侧向扩散;弯曲运动;翻转运动3.以下跨膜运输类型需要消耗ATP的是()A:电压门控通道 B:葡萄糖载体蛋白 C:配体门通道 D:应力激活通道 E:Na+/K+ 泵答案:Na+/K+ 泵4.细胞摄取低密度脂蛋白胆固醇LDL过程描述错误的是()A:胞内体内的LDL分子与膜受体在溶酶体中被降解 B:内吞的小泡与胞内体融合 C:形成有被小窝被内吞 D:LDL分子与细胞膜上的受体结合答案:胞内体内的LDL分子与膜受体在溶酶体中被降解5.胞吐作用可以分为组成型外排和调节型外排两种。

()A:对 B:错答案:对第三章测试1.以下是高尔基复合体最重要的生物学功能的是()。

A:对内质网合成的前体蛋白进行剪切加工 B:细胞内的生物大分子转运 C:N-连接糖蛋白的修饰完成 D:合成细胞内的脂分子答案:细胞内的生物大分子转运2.以下对于溶酶体的描述不正确的是()。

细胞生物学考研真题库【名校考研真题+章节题库】第1章绪论1.1名校考研真题一、名词解释题1.cell biology[中国科学院大学2017研]、细胞生物学[吉林大学2004研]答:cell biology的中文名称是细胞生物学,是指在细胞水平上研究生物体生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。

现代细胞生物学利用显微水平、超微水平和分子水平等方法研究细胞的结构、功能及生命活动,并将细胞整体、亚细胞结构、分子等不同层次的研究有机地结合起来,最终揭示生命的本质。

2.cell theory[华中科技大学2006研]、细胞学说[山东大学2015研]答:cell theory的中文名称是细胞学说。

细胞学说是1838~1839年由德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺共同提出的,并由德国医生和病理学家魏尔肖进行修正的有关细胞生物规律的学说,其主要内容包括:细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;每个细胞作为一个相对独立的单位,既有自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益;新的细胞可通过老的细胞繁殖产生。

选择题1.细胞学说创建时提出()[中国科学院2005研]A.细胞由细胞膜、细胞核、细胞质组成B.一切动植物都由细胞组成,细胞是一切动植物的基本单位C.细胞只能来自细胞D.生物个体发育的过程就是细胞不断增殖和分化的连续过程【答案】B【解析】①细胞学说创建时期是1838~1839年,那个时期只有简单的显微镜。

②德国植物学家施莱登和动物学家施旺,共同提出了“细胞学说”:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。

细胞学说的基本内容:a.细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成;b.每个细胞作为一个相对独立的单位,既有“它”自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益;c.新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。

皮肤衰老机制的研究进展的论文皮肤衰老机制的研究进展的论文【摘要】皮肤浅表外露可为研究衰老提供良好的材料,有利于在分子和细胞水平上更深入研究机体的衰老。

文章阐述了皮肤衰老的机制,内源性因素是根本,外源性因素影响衰老的进程。

为寻找延缓衰老的措施和开发抗衰老药物提供新思路。

【关键词】皮肤衰老遗传自由基代谢【abstract】superficia l skin exp osed may p rovide a g ood materi al for the study ofaging whic h is usefu l for more in-depthstudy of t he aging b ody at the molecular and cellu lar level.this paper systemati callydesc ribes themechanisms of skin a ging thatendogenous factors a re fundame ntal and e xogenous f actors aff ect the ag ing proces s.it would be a newidea of fi nding themeasures o f anti-agi ng and dev eloping an ti-aging d rug.【keywords】 ski n aging ge netic free radical m etabolic 皮肤老化可影响美观,引发抑郁、自卑等心理问题,与某些疾病也有关,比如郎格汉斯细胞减少,免疫能力下降,易患感染性疾病。

Ww 因此延缓皮肤衰老一直是研究热点。

目前关于皮肤衰老的机理有三十几个学说[1]。

网络出版时间:2024-01-1012:34:50 网络出版地址:https://link.cnki.net/urlid/34.1086.r.20240108.1829.008快速老化SAMP6小鼠骨代谢及其分子机制研究进展马绍勇,杨 梦,王佳佳,杨亚军(广东医科大学药理学教研室,广东天然药物研究与开发重点实验室,广东湛江 524023)收稿日期:2023-06-26,修回日期:2023-07-06基金项目:国家自然科学基金资助项目(No82274614)作者简介:马绍勇(1999-),男,硕士生,研究方向:骨质疏松药理学,E mail:msy641314@sina.cn;杨亚军(1973-),男,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:骨质疏松药理学,通信作者,E mail:yangyajun1@163.comdoi:10.12360/CPB202306076文献标志码:A文章编号:1001-1978(2024)01-0016-04中国图书分类号:R 332;R339 38;R336;R681摘要:老年性骨质疏松(senileosteoporosis,SOP)是一种易发骨折的全身性骨病,发病过程复杂,机制研究不足。

目前,快速老化小鼠P6品系(senescenceacceleratedmouseprone6,SAMP6)是用于研究SOP发病机制和防治SOP的理想模型。

该模型表现出骨脆性增加、骨微观结构退化、骨基质流失、骨内细胞代谢异常与功能紊乱等特征,从宏观到微观均能复制SOP发生和发展的过程。

关键词:老年性骨质疏松;动物模型;快速老化小鼠P6品系;骨代谢;Wnt/βcatenin信号通路;功能分子开放科学(资源服务)标识码(OSID): 老年性骨质疏松(senileosteoporosis,SOP)及其所致脆性骨折是医疗费升高的原因之一。

年老体衰,骨量渐失,骨质量下降,但SOP症状隐匿,后果严重,诊疗滞后[1]。