大气降水

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:12

大气降水形成分析大气降水是指大气中水分凝结成液滴或冰晶,从云层中下降到地面的过程。

这是地球水循环中非常重要的一环,对于农业生产、水资源的供给以及生态环境都有着重要影响。

本文将对大气降水的形成过程进行详细分析。

首先,大气降水的形成需要具备一定的条件。

一般来说,大气中的水分来自于海洋、湖泊、河流等水体的蒸发。

当水蒸气上升到一定高度时,会遇到冷空气,导致水蒸气凝结成云。

云的形成有很多种类型,包括对流云、层状云、积云等。

当云中的水汽达到一定浓度时,就会发生凝结和聚结,形成水滴或冰晶。

其次,大气中水滴或冰晶的形成需要有一种称为凝结核的微小颗粒作为催化剂。

凝结核可以是尘埃、气溶胶、颗粒物以及大气中存在的其他微小颗粒物质。

这些微小颗粒物质可以通过自然吸附、碰撞相互结合等方式形成凝结核。

当水蒸气接触到凝结核时,会在其表面附着形成水滴或冰晶。

凝结核的种类和数量对大气降水的形成起着重要的作用。

例如,在工业排放和人类活动频繁的地区,凝结核的种类和数量较多,有利于水滴和冰晶的形成,进而促进降水的发生。

另外,大气中水滴或冰晶的形成还需要一定的湿度和温度条件。

通常情况下,湿度越高,水蒸气的浓度就越大,云中的水滴和冰晶形成的机会就越多。

而温度对云中水滴和冰晶的形成也有一定影响。

当温度较低时,水蒸气更容易凝结成冰晶,而当温度较高时,主要是以水滴的形式存在。

因此,大气中水滴和冰晶的形成与温湿度条件密切相关。

最后,大气降水还受到空气运动的影响。

空气的运动可以促使水滴和冰晶在云中碰撞、合并,从而形成雨滴或冰雹等降水形式。

当云中的水滴或冰晶足够大,失重速度超过空气中的上升速度时,就会从云中下降形成降水。

而降水的形式和强度取决于形成雨滴或冰晶的速率和规模。

例如,当云中的水滴和冰晶碰撞、合并的速率较慢时,降水形式可能是细雨;而当碰撞、合并的速率较快时,可能形成大雨或冰雹。

综上所述,大气降水的形成是一个复杂的过程,涉及到水蒸气的凝结、凝结核的作用、温湿度条件以及空气运动等因素。

大气降水化学组成变化与影响因素大气降水是指从大气中降落到地面的水分。

它的化学组成的变化与各种因素密切相关,包括气候、大气成分、人类活动等。

本文将探讨大气降水化学组成变化的影响因素及其对环境和人类健康的潜在影响。

首先,气候是影响大气降水化学组成变化的重要因素之一。

气候包括温度、湿度、风向和风速等要素。

研究表明,气候的变化会导致大气中的水分含量和降水量发生变化,进而影响大气降水的化学组成。

例如,湿度的增加会增加降水中的溶解氧和盐分含量,而降水量的减少则会导致降水中的溶解氧和盐分的浓度升高。

此外,气候的变化还可能导致大气中的污染物浓度发生变化,进而影响大气降水的化学组成。

其次,大气成分也是影响大气降水化学组成变化的关键因素之一。

大气成分包括气体、颗粒物和溶解物等。

这些成分的浓度和组成对大气降水的化学组成具有重要影响。

例如,二氧化硫和氮氧化物等大气污染物会通过大气传输进入降水中,导致降水的pH值下降,从而形成酸雨。

此外,颗粒物的浓度和组成也会影响大气降水的化学组成。

颗粒物中的重金属和有机物等物质在降水过程中溶解并进入降水中,从而影响降水中的化学组成。

人类活动也是影响大气降水化学组成变化的重要因素之一。

人类活动的不可持续发展导致大气中的污染物排放量大幅增加,进而影响大气降水的化学组成。

工业排放、交通排放和农业活动是主要的污染源。

例如,工业排放中的二氧化硫和氮氧化物等污染物会通过大气传输进入降水中,形成酸雨。

此外,农业活动中的农药和化肥等化学物质也可能进入大气降水中,对降水的化学组成产生影响。

大气降水的化学组成变化对环境和人类健康产生重要影响。

首先,酸雨对土壤和水体的酸化造成了重要影响。

酸雨的酸性对土壤中的养分和微生物活性产生不利影响,从而影响农作物的生长和水体生态系统的健康。

其次,大气降水中的重金属和有机物等污染物可能对水源的安全产生潜在威胁。

这些污染物可以通过饮用水源进入人体,并对人体健康产生不良影响。

三、大气降水•从云中降落到地面的液态或固态水,称降水•云滴D<100㎛标准云滴D=10㎛•雨滴D>100㎛标准雨滴D=1000㎛(一)从云滴到形成降水必备的条件1、雨滴下降速度超过上升气流速度。

2、雨滴降落到地面不至于完全被蒸发掉。

(二)云滴增长的两个过程1、云滴凝结(凝华)增长(1)云滴凝结(凝华)增长①云体上升绝热冷却,或不断有水汽输入②e≥E时,水汽凝结凝华云滴增大(2)水汽扩散转移①水滴和冰晶共存时:同T下,E冰<E水水滴不断蒸发,冰晶不断凝华增大,这种过程称为冰晶效应。

②大小云滴共存时:小云滴蒸发,大云滴不断凝结增长。

③冷暖云滴共存时:暖云滴蒸发,冷云滴凝结。

2、云滴的冲并增长云滴大小不同,运动速度不同(1)下降时,大云滴追上小云滴。

(2)上升时,小云滴追上大云滴。

(3)带不同电荷的云滴,相互吸引合并。

(4)尾流俘获•观测表明,•在云滴增长的初期,凝结(或凝华)增长为主,冲并为次。

•当云滴增大到一定阶段(一般直径达50—70μm)后,凝结(或凝华)过程退居次要地位,而以重力冲并为主。

•在低纬度地区,云中出现冰水共存的机会较少,形成所谓暖云降水,•这时冲并作用更为重要(三)人工降水12、冷云人工降水(1)冷云:云体温度低于0度的云。

(2)冷云产生降水的关键过程:冰晶效应(3)有云不产生降水的原因:多为缺少冰晶(4)促进降水的方法①在云内播撒干冰致冷,产生冰晶。

•在1013hPa下,其升华温度为-79℃。

将干冰投入过冷却云中后,在它的周围薄层内便形成一个冷区。

②播撒碘化银,人工冰晶核,晶体结构与冰相似3、暖云人工降水(1)暖云:云体温度高于0度的云。

(2)暖云产生降水的关键过程:大小水滴合并增长。

(3)有云不产生降水的原因:多为缺少足够量的大水滴。

(4)促进降水的方法•在云内播撒氯化钠,氯化钾。

吸湿性强,吸收水分后迅速增长为大云滴。

四)降水的类型(1)雨:自云体中降落至地面的液体水滴。

大气降水的形成原理和过程

从天空的云中降落到地面上的液态水或固态水,如雨、雪、雹等,总称降水。

降水的条件是在一定温度下,当空气不能再容纳更多的水汽时,就成了饱和空气。

空气饱和时如果气温降低,空气中容纳不下的水汽就会附着在空气中以尘埃为主的凝结核上,形成微小水滴——云、雾。

云中的小水滴互相碰撞合并,体积就会逐渐变大,成为雨、雪、冰雹等降落到地面。

从云中降落到地面上的液态水或固态水,统称为大气降水,包括雨、雪、霰、冰雹等。

降水的形成过程是云中的小水滴增大成为雨滴、雪花及其他降水物的过程。

大气降水时必有云,但有云未必有大气降水。

组成云体的云滴、冰晶等体积很小(仅相当于雨滴的百万分之一),随着气流的运动会不断冲撞合并增大,当云滴体积增长到足够大,以致气流不能支持时才能形成水滴下降,在下降的过程中不被蒸发才会形成降水。

一般,在高空形成的大冰晶在较暖气层中溶化后,和大水滴一起以雨的形式降落。

如果气温低于0℃,来不及溶化,就以雪、霰或冰雹等固态水降落。

使云滴增大的过程主要有2个:一是云滴凝结(或凝华)增长,二是云滴相互冲并增长。

实际上,云滴的增长是这两种过程同时作用的结果。

要形成降水,必须有水汽的凝结,水汽凝结的基本条件有:有凝结核;空气达到过饱和。

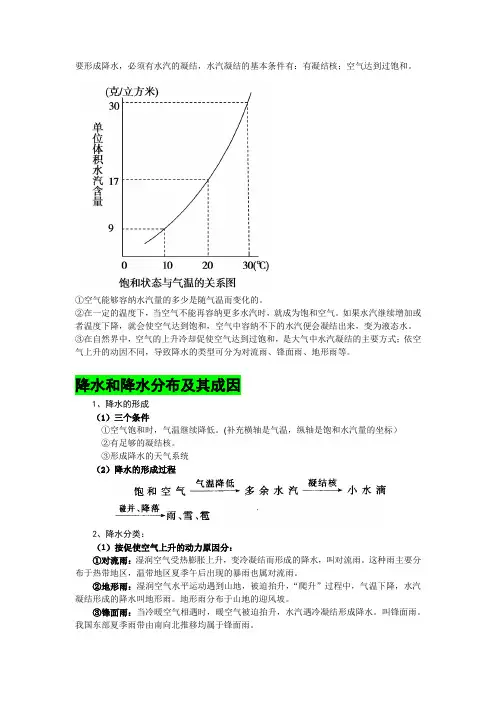

①空气能够容纳水汽量的多少是随气温而变化的。

②在一定的温度下,当空气不能再容纳更多水汽时,就成为饱和空气。

如果水汽继续增加或者温度下降,就会使空气达到饱和,空气中容纳不下的水汽便会凝结出来,变为液态水。

③在自然界中,空气的上升冷却促使空气达到过饱和,是大气中水汽凝结的主要方式;依空气上升的动因不同,导致降水的类型可分为对流雨、锋面雨、地形雨等。

降水和降水分布及其成因1、降水的形成(1)三个条件①空气饱和时,气温继续降低。

(补充横轴是气温,纵轴是饱和水汽量的坐标)②有足够的凝结核。

③形成降水的天气系统(2)降水的形成过程2、降水分类:(1)按促使空气上升的动力原因分:①对流雨:湿润空气受热膨胀上升,变冷凝结而形成的降水,叫对流雨。

这种雨主要分布于热带地区,温带地区夏季午后出现的暴雨也属对流雨。

②地形雨:湿润空气水平运动遇到山地,被迫抬升,“爬升”过程中,气温下降,水汽凝结形成的降水叫地形雨。

地形雨分布于山地的迎风坡。

③锋面雨:当冷暖空气相遇时,暖空气被迫抬升,水汽遇冷凝结形成降水。

叫锋面雨。

我国东部夏季雨带由南向北推移均属于锋面雨。

④台风雨(气旋雨):由于台风带来的降水,我们叫它台风雨。

台风是产生于热带海洋的强气旋。

(2)按降水的强度分①小雨:12小时内雨量小于0.2-5毫米,或24小时内雨量小于10毫米;②中雨:12小时内雨量为5-15毫米,或24小时内雨量为10.1-25毫米;③大雨:12小时内雨量为15.1-30毫米,或24小时内雨量为25.1-50毫米。

④暴雨:24小时雨量大于或等于50毫米者为暴雨;⑤大暴雨:24小时雨量大于或等于100毫米者为大暴雨;⑥特大暴雨:24小时雨量大于或等于200毫米者为特大暴雨。

3、降水分布:(1)空间分布世界年降水量分布图世界各地降水很不均衡。

从图中我们可以看出:①赤道附近:降水多,原因:这里终年高温,空气上升(赤道低压控制)冷却,易成云致雨,即多对流雨;②两极地区:降水少,原因:两极地区终年低温,气流下沉(极地高压控制),不易形成降水;③副热带:南北回归线附近大陆西侧在副热带高气压带的控制下内部海洋水汽难以到达,降水少,大陆东侧夏季风来自海洋,降水多;④中纬度地区:沿海地区降水多,内陆地区降水少。

大气降水的形式

大气降水包括许多不同形式,比如雨、雪、霰、雹等。

雨是最常见的大气降水形式。

当高空中的水汽蒸发结露成小水

滴时,它们越来越大,最终从空中掉下,形成雨。

雨有细小的

雨点,也有硬大的倾盆大雨。

雨凉爽甜美,它有不同的颜色,

从金灿灿的阳光雨到深蓝的暴雨,它的形成过程也是有趣而美

妙的。

雪是另一种主要的大气降水形式,在冬季发生。

当气温低于0℃时,上空中的水滴会结凝结成小小的冰晶,从高空飘落,形成雪,从而为我们带来一片冰雪的冬季来临。

雪有时很小,有时

很大,它们是宝贵的自然资源,可以制造冰块、冰激淋等,也

可以打雪仗、滑雪等活动,为我们带来欢乐。

霰是一种大九气降水形式,也就是下雹,在冬季通常白天充满

着阳光,夜晚降温,这时上空中的小冰晶会膨胀,最终掉落,

形成霰。

它是由许多小水滴混合而成,它们天底晶莹剔透,形

成一天晚上的美丽景象。

雹是一种古老的大气降水形式,在夏季晚上经常发生。

它是由

一种叫冰晶的冰小块混合起来组成,这些冰晶末端有尖锐的刚

性物质,在夜晚下落的过程中,它们会击打地面,最终形成雹,它们来的时候像突然降临的冰花,非常壮观。

以上就是大气降水不同形式的介绍,它们有着非常奇妙的一面,令我们惊叹。

它们也是重要的自然资源,可以唤起我们把握人

生的大智慧,弘扬美好的风气!。

大气降水与降水形式解读降雨降雪等降水现象大气降水是指水分从大气中降落到地面的过程,是地球水循环的重要组成部分。

降水形式多样,包括降雨、降雪、冻降水等。

本文将对大气降水以及不同降水形式进行解读。

一、大气降水的原理大气降水主要受到蒸发、凝结和降落速度等因素的影响。

当地面水分蒸发到空气中,形成水蒸汽后,在一定的气温、湿度和抬升条件下,水蒸汽会逐渐凝结成云和水滴,并最终降落地面成为降水。

二、降雨的形成降雨是指大气中的水蒸汽在一定条件下凝结成液态水滴,并以雨的形式降落到地面。

降雨是最为常见的降水形式,主要与云的类型和高度、湿度、温度等因素有关。

常见的降雨形式有阵雨、小雨、中雨和大雨等。

阵雨是一种短时且间歇性的降雨,常伴有雷电现象。

它的形成与暖湿气流和冷空气的交汇有关,常在夏季午后出现,并持续时间较短。

小雨是一种轻微而持续性较长的降雨,雨滴较细小,密集度较高,但降雨量相对较小。

中雨是介于小雨和大雨之间的一种降雨形式,雨滴大小适中,降雨量较大,能有效滋润土壤,有利于植物生长。

大雨是降雨量较大且密度较高的一种降雨形式,会造成洪涝等灾害,给交通和生活带来不便。

三、降雪的形成降雪是指大气中的水蒸汽在冰冷的条件下直接从气态转化为固态,并以雪的形式降落到地面。

降雪的形成与温度、湿度、地表温度等因素密切相关。

降雪是寒冷地区常见的降水形式,具有一定的美感。

降雪形成的前提是大气中的水蒸汽凝结成雪晶。

当地表温度低于0摄氏度且空气中存在充足的水汽时,水蒸汽会直接在空气中凝结成雪晶,并再度聚集形成雪花,然后以雪的形式降落到地面。

降雪的形态有雪粒、雪花和雪晶等不同形式,它们的形状、大小和结构也各不相同,形成了美丽多样的雪景。

四、其他降水形式除了降雨和降雪以外,还有一些其他形式的降水现象,如霰、冰粒和霙等。

霰是在云层中形成的小冰球,直径通常在0.5-5毫米之间,降落时常伴有冰雹伴随,造成一定的破坏。

冰粒是介于霰和雪之间的一种降水形式,形状规则,直径一般为2-5毫米。

大气中的降水类型与分布大气中的降水是指水汽凝结成水滴或冰晶,从云层中下降到地面的过程。

降水是地球上水循环过程中的重要环节,对于农业、生态、水资源管理等方面都起着至关重要的作用。

降水类型与分布是气候学的重要研究内容之一。

本文将就大气中的降水类型和分布进行探讨。

一、降水类型降水既可以是液态的也可以是固态的,主要有以下几种类型:1. 雨水:雨水是最常见的一种降水类型,指的是液态水滴从云层中下降到地表的过程。

雨水主要通过云层中的冷凝作用形成,当云滴增长到足够大的尺寸时,就会由于重力而下降形成雨水。

2. 雪:雪是指从云层中降下的固态水晶,它的形成过程与雨水相似,只是在下降过程中会发生冻结,形成冰晶。

由于雪晶比云滴更大,所以它们的下降速度会相对较快。

3. 冰雹:冰雹是一种大型降水类型,它是由于云中的强烈对流活动导致的。

冰雹通常由一层层的冻水形成,最终会变成坚硬的冰球。

冰雹与其他降水类型相比,具有较大的直径和较高的下降速度,对农作物和建筑物可能造成较大破坏。

4. 霰:霰是一种介于冰雹和雪之间的降水类型,它是由云中的冰晶在降落过程中遇到一层液态云滴而形成的。

霰粒的直径比雪晶大,但比冰雹小,它们的下降速度介于雪和冰雹之间。

二、降水分布降水的分布受到多种因素的影响,包括气候带、地形、海洋环流等。

根据全球降水分布特点,可以将其分为以下几个区域:1. 热带雨林地区:热带雨林地区通常降水丰富,一年四季都有较多的降水量。

这是因为在热带地区,热空气会上升形成对流云,导致降水频繁。

2. 中纬度地区:中纬度地区的降水分布受到季风和西风带的影响。

在季风气候区,降水主要集中在夏季,而冬季降水较少。

西风带地区由于气流较为稳定,年降水量相对较稳定。

3. 极地地区:极地地区的降水主要以雪为主,由于极地地区的气温极低,空气中的水蒸气凝结成冰晶形式降落。

4. 阴影地带:阴影地带是指地势较高的山脉背风面。

由于空气在山脉上升时会发生冷却和降水,所以山脉背风面的降水相对较少。

大气层降水哪里来?1.引言大气层降水是地球上的一种自然现象,它对维持地球上的生态系统和人类社会的运转起着至关重要的作用。

然而,许多人对于大气层降水的形成原理并不了解。

在这篇文章中,我们将探讨大气层降水的来源,以及它是如何形成的。

2.大气层降水的来源大气层降水的主要来源是湿度和气候变化。

湿度是指空气中所含水蒸气的含量,而气候变化则是指地球不同地区季节性和年际性的气候变化。

3.湿度的作用湿度是大气层降水形成的重要因素之一。

当空气中的湿度达到饱和点时,水蒸气会凝结成水滴或冰晶,形成云朵。

云朵随着空气的运动而漂浮在大气层中,当云朵中的水滴或冰晶足够大时,就会下降为降水。

4.气候变化的影响气候变化对大气层降水的形成也有重要影响。

随着气候变暖,地球各地区的降水模式也会发生改变。

一些地区可能会出现更多的降水,而其他地区则可能会面临干旱。

这种变化可以由全球气候系统中的多种因素引起,如海洋表面温度的变化和大气环流的变动。

5.大气层降水的形成过程大气层降水的形成可以分为几个阶段:蒸发、凝结、降水和沉淀。

5.1.蒸发蒸发是指水从地表或水体表面蒸发成水蒸气的过程。

当地表水受到太阳照射或地表温度升高时,水分子会获得足够的能量从液态转变为气态。

5.2.凝结凝结是指水蒸气从气态转变为液态或固态的过程。

当饱和的空气被冷却时,空气中的水蒸气会凝结成云朵。

5.3.降水降水是指云朵中的水滴或冰晶下降到地面的过程。

云朵中的水滴或冰晶会随着空气的上升和下降而漂浮在大气层中。

当它们足够大时,就会因为重力的作用下降为降水。

5.4.沉淀沉淀是指降水从空气中落到地面的过程。

降水可以以不同形式出现,如雨、雪、冰雹等。

这些沉淀物会进入地下水系统或地表水系统,并为植物生长和动物生活提供水源。

6.影响大气层降水的因素除了湿度和气候变化,还有一些其他因素也会影响大气层降水的形成。

6.1.地形地形可以对大气层降水产生显著影响。

山脉和丘陵地区通常会在风向上形成云朵,这些云朵会带来降水。

大气降水形成分析引言大气降水是地球大气中水分凝结成液态或固态形式落到地面的过程。

降水是大气中水循环系统中非常重要的一环,对地球气候和生态环境起着至关重要的作用。

本文将对大气降水形成的过程进行分析,以增进对这一自然现象的理解。

大气降水的形成过程大气降水的形成过程通常是通过气体冷却、饱和和凝结三个阶段完成的。

气体冷却阶段当空气中的水汽受冷而达到露点温度以下时,发生气体冷却。

在气体冷却的过程中,水汽逐渐转化为液态水或固态水,进而形成云或雨滴。

饱和阶段当气体中的水汽达到饱和状态时,空气无法再容纳更多的水汽,导致水汽开始凝结成为云或雨滴。

饱和是使大气中的水汽凝结成云和降水的关键步骤。

凝结阶段在饱和状态下,水汽开始凝结成为微小的水滴或冰晶,这些微粒在云中逐渐聚集形成降水、雨滴或雪花,最终落到地面。

形成降水的影响因素大气降水的形成受多种因素的影响,包括温度、湿度、气压、地形和气流等。

温度温度是影响大气降水形成的重要因素之一。

气温越低,空气中的水汽凝结成液态或固态的可能性就越高。

湿度湿度指空气中水汽的含量。

当空气中的水汽含量达到一定饱和度时,即饱和状态,水汽就会开始凝结形成云和降水。

气压气压是描述空气密度和分布的参数,对大气降水的形成也有一定的影响。

气压的变化可能会影响气温和水汽的含量,从而影响降水形成的过程。

地形地形也是影响大气降水形成的重要因素之一。

高山地区通常降水较多,因为空气在上升到高海拔时会冷却并形成降水。

气流气流的方向和速度也会影响大气中水汽的输送和凝结,从而影响降水形成的分布和强度。

大气降水对环境和人类的影响大气降水对地球生态系统和人类生活有着重要影响。

生态影响大气降水是维持地球生态平衡的关键过程之一。

降水可以补给地表水资源,维持植物生长和生态系统的稳定。

农业影响降水对农业生产有着重要的影响。

适量的降水可以促进农作物的生长,而过多或过少的降水则可能导致干旱或水灾,影响农作物产量。

气候影响大气降水是气候系统中的重要组成部分,对气候的形成和变化起着重要作用。

地表水和大气降水地表水和大气降水是地球水循环中的重要组成部分,它们在维持地球生态平衡和人类日常生活中起着至关重要的作用。

地表水定义地表水是指地球表面上存在的水体,主要包括江河湖泊、水库和地下水。

地表水是自然界中最主要的淡水资源之一,对维持陆地生态系统和人类社会的生产生活具有重要意义。

地表水的来源地表水的来源多种多样,主要包括降水、地下水、冰雪融化水和地表水径流。

其中,降水是地表水中最主要也是最直接的来源,通过雨水、雪水等形式,将水输送到地表,形成河流湖泊等水体。

地表水的循环地表水的循环是地球上水循环的重要环节之一,它包括蒸发、降水、地下渗透、地表径流等过程。

在这个循环过程中,地表水被输送到不同的地方,滋养了陆地生态系统,同时也为城市居民供水、工业农业用水等提供了重要资源。

大气降水定义大气降水是指大气中水汽凝结成液滴或固态颗粒后,由重力作用下落到地表的过程。

大气降水是地球上水循环中的重要环节,影响着气候变化和生态系统的发展。

大气降水的形式大气降水包括雨水、雪水、雹等形式。

不同的降水形式在地表水循环过程中具有不同的功能和影响,例如雨水能够渗透土壤,为植物生长提供水分,雪水在融化后补充地表水资源,而冰雹则可能造成农作物损害和人员伤害。

大气降水的影响大气降水的频率、强度和空间分布对地球气候和水资源分布具有重要影响。

随着全球气候变化的加剧,大气降水量和分布可能发生变化,给人类社会和自然生态系统带来新的挑战。

地表水和大气降水的关系地表水和大气降水之间存在着密切的联系和相互影响。

地表水蒸发形成大气中的水汽,经过凝结成云,最终落到地表形成降水。

同时,大气降水是地表水循环中的重要环节,通过雨水、雪水等形式为地表水资源的补充和更新提供了条件。

综上所述,地表水和大气降水在地球水循环过程中扮演着重要的角色,它们共同维系着地球的生态平衡和人类社会的发展。

保护地表水资源、关注和监测大气降水变化,不仅是维护地球生态平衡的需要,也是保障人类生存发展的基础。