福岛核电站中的LOCA和熔芯事故

- 格式:ppt

- 大小:6.48 MB

- 文档页数:17

福岛核电站事故内幕福岛第一核电站事故(日语:福島第一原子力発電所事故)是2011年3月11日日本宫城县东方外海发生矩震级规模9.0级大地震后所引起的一次核子事故,福岛第一核电站因此次地震造成有堆芯熔毁危险的事故。

[1]日本内阁官房长官枝野幸男向福岛第一核电站周边10千米内的居民发布紧急避难指示,要求他们紧急疏散,并要求3千米至10千米内居民处于准备状态。

他表示:“因为核反应堆无法进行冷却,为以防万一,希望大家紧急避难。

”接到指示后,福岛县发出通报,紧急疏散辐射半径20千米范围内的居民,撤离规模为14000人左右。

[2][3][4]日本经济产业省原子能安全保安院于3月12日表示,福岛第一核电站正门附近的辐射量是通常的70倍以上,而1号反应堆的中央控制室辐射量已升至通常的1000倍。

这是日本首次确认有放射性物质外泄。

[5]3月13日,3号机貌似也可能发生部分堆芯熔毁。

根据东京电力公司当地时间1pm通讯,发生化学爆炸的1号机注入海水与硼酸,这是为了要冷却与阻止进一步核反应。

由于反应堆安全壳的气压过高,3号机已经排气。

之后,为了要吸取中子,又灌入含有的硼酸的水。

[6]虽然核反应堆安全壳内的气压很高,2号机的水位也比正常低,由于冷却系统仍旧能够将水注入,水位相当稳定[6]。

同日日本核能研究开发机构宣布,依照国际核事件分级表,将福岛事故分级为第四级核事故。

[7]政府官员谈到堆芯熔毁的可能之后,大约170,000–200,000名居民已被疏散至安全地区。

[8][9]而法国则认为问题比日本官方宣称的更严重,是第六级事故。

[10]3月14日上午11点01分,3号机也因同样问题而导致氢气爆炸,相关单位随后发出通报,附近方圆20千米内600多位居民全部室内避难。

[11]3月15日清晨6时10分,2号机组反应堆的控制压力池损坏,而引发爆炸,而4号机组发生氢气爆炸导致了火灾,相关单位随后要求厂房半径20千米范围内所有人撤离,30千米内范围内的人留在家中,并将此区空域发布为无限期区域禁飞令[12][13]。

日本核电站的核事故分析受3?11大地震影响,日本福岛第一核电站发生了4次爆炸,并伴随发生了放射性物质的泄漏,对日本及其附近海域造成了环境污染。

此次核事故引发了包括我国在内的各国对核设施安全的进一步关注。

事故的概况与性质2011年3月11日以来,由于受大地震和海啸的影响,日本福岛第一核电站的冷却系统失灵,反应堆的压力陡然升高。

在相关人员为反应堆降温过程中,先后发生两次氢气爆炸以及反应堆堆芯熔毁事件。

3月13日,日本官房长官枝野幸男表示,一号反应堆和三号反应堆“很有可能”已经发生了堆芯熔毁。

目前,上述事件造成了核泄漏,所产生的核辐射水平较之往常超标数百倍。

上述事件从性质上看,属于一种核事故。

一般来讲,核事故分为三类:第一类是携载核器件(包括核武器)的载体(如飞机、舰船、火箭、车辆等)发生事故(如起火、爆炸、坠落等),既未引起核器件的化学爆炸,也未引起核器件爆炸,核器件被完整地回收,环境也未受到放射性污染,也就是说也基本上没有辐射危害。

第二类是核器件或核设施中的化学物质爆炸(包括整装核弹头的化学爆炸),但未引起核爆炸。

可能引起此类事故的原因有:设备缺陷,突发供电事故,运输事故,核弹头或贮管和运输设备安全性下降或失效,火灾等。

此类事故容易引发对人体、动植物以及环境的核辐射,同时还可能造成非辐射危害,如铍、锂、铅等物质的危害,破坏人体健康(如导致白血病,癌症等)。

第三类是核爆炸,有核能释放并引起核器件(含核武器)爆炸的一切后果,包括光辐射、冲击波、早期核辐射、核电磁辐射和放射性沾染等。

尽管截止到目前为止,尚未发生过核武器爆炸事故,但发生过类似于前苏联切尔诺贝利核电站的核反应堆爆炸事故。

此类事故属特大事故,可对人员和环境造成极其严重和长期的伤害。

在此次日本福岛核电站事故中,核辐射通过水蒸汽和积水外排的方式泄漏出来,这并非核反应堆里的裂变层的放射性释放,也不是核爆炸事故而是化学反应事故,因此属于第二类事故。

事故的原因此次日本福岛核电站发生的核事故除了天灾的原因之外,还暴露出日本核电发展、运行、监管中存在的深层次问题。

美国三哩岛核电站事故分析与对策39055207 马喆前言美国三哩岛核泄漏事故是核能史上第一起堆芯熔化事故,也是压水堆型核电站发生的一次最大事故。

1979年3月28日,位于美国宾西法尼亚州的三哩岛核电站的2号堆,发生了核电史上第一次严重事故。

这是由于水泵阀门信号灯故障和操作人员多次误操作所造成的。

反应堆堆芯两次露出水面,使燃料元件破坏和大约三分之二的堆芯熔化。

导致大量惰性气体和放射性碘与其他一些放射性核素进入了安全壳内。

并且由于锆包壳和水发生化学反应,也产生许多氢气,但没有发生爆炸。

因为安全壳的良好密封性和屏蔽作用,这次事故释放到环境中的放射性物质很少。

根据监测调查,对周围80千米的200万居民所带来的总剂量仅为20人·Sv(希沃特),不到这地区居民年本底辐射总剂量的(核设施建设运行之前该地区的辐射剂量水平)1%(这地区的年本底辐射总剂量2400人·Sv),附近居民受到的最大个人剂量不到1毫希沃特,只与作一次X光胸部透视所受的剂量差不多。

三里岛核电站值班的118名工作人员,无一伤亡,只有3人的受照剂量超过季度允许剂量水平。

三哩岛核电站事故描述与分析事故经过简介1979年3月28日,美国都市爱迪生公司设在宾夕法尼亚州哈里斯堡城附近的三哩岛核电站二号动力堆发生了一次严重事故。

事故是由一系列设备故障和操作失误引起的。

当天凌晨4时,反应堆二回路(即用来产生蒸汽推动汽轮机的回路)给水泵发生故障,使蒸汽发生器中的供水量和蒸汽产生量迅速降低,热量带不走。

本应立即投入备用供水系统,但两周前被操作人员违反操作规程给关闭了。

于是,造成一回路(它将反应堆中的热量带出来在热交换器中传给二回路产生蒸汽)水的温度和压力升高。

这时,一回路中的安全装置——减压安全阀自动开启,把一回路中的高压高温水向排放箱排除,以降低堆内压力保证安全。

在正常情况下,当堆内压力下降到正常值时,安全阀会自动关闭,但这次安全阀又恰好失灵,未能关闭,使大量水和中蒸汽不断排出,排放箱容纳不了,从而排放到反应堆大厅里(它在一个巨大的安全壳内)。

中国军转民60福岛核事故介绍及经验反馈■ 吴勇摘要:核事故对人类影响深远,一度“谈核色变”。

利用核能是人类文明发展史的里程碑,不能因核事故放弃和平利用核能。

前苏联切尔诺贝利核事故后,福岛核电站加盖安全壳厂房,美国三里岛核事故发生后,人们认识到将核反应燃料抑制在反应堆压力容器或核安全厂房内,是避免大范围核灾难至关重要的举措。

本文简单介绍、分析福岛核事故的发生,在此基础上进行经验反馈,思考在兴建内陆核电时可以进行的优化工作。

关键词:氢爆;堆芯熔毁;福岛七级核事故;内陆核电美国是世界上核电站最多的国家,法国是世界核电站第二多的国家,核电能排到世界上第三名的是日本。

美国的核电标准是ASME;法国经ASME 授权后编制RCC-M,出口核电;日本采买进口美国核电后,极大地缓解了能源紧张,促进经济发展。

以福岛核电站为代表的沸水堆,占据日本核电的半壁江山,然而平稳运行时间长了,忧患意识逐渐淡泊,正常的运维演练也不进行,在天灾到临时,人祸也显露出来了。

一、福岛核电站简介日本国位于亚欧大陆板块、太平洋板块、印度洋板块的交界线上,其中太平洋板块俯冲在亚欧大陆板块下面,俯冲处形成日本海沟,亚欧大陆板块顶起成岛链。

地震频发,台风、海啸肆虐,火山伺机而动,生存条件堪忧,生活所需能源极其短缺,化石能源严重依赖进口。

为缓解能源危机,上世纪70年代初,日本开始发展核电,首先引进英国160MWe 气冷镁诺克斯型商用反应堆,随后压水堆(PWR)和沸水堆(BWR)竞相发展,各占约50%比例,期间也发展先进热中子原型堆(ATR)。

压水堆有主给水、堆芯冷却剂、主蒸汽三个回路,且有钢制安全壳,功率稳定、安全性能优越、造价高。

沸水堆只有一个回路,结构简单、造价便宜、运维方便,尤其是建造周期短,对资源匮乏亟待发展的日本国来说尤为重要,在这种情况下,沸水堆核电站由于其结构简单、造价便宜、维护方便、建造周期短等优点,受到了日本政府的青睐。

尤其是通用电器公司的“Mark1”沸水反应堆,成了日本建设核电站的首选堆型。

福岛核事故的真相是怎样的福岛核事故的影响第一篇:福岛核事故的真相是怎样的福岛核事故的影响福岛核事故的真相是怎样的福岛核事故的影响福岛核事故时间日本福岛核事故时间发生在2011年3月12日。

这一天,日本发生了极端的自然灾害,导致了福岛核电站的设备故障,无法供电,致使反应堆发生裂变,导致核泄漏。

日本时间2011年3月11日下午14时46分,日本境内和海域发生了高达9级的地震,导致日本沿海的11个反应堆停堆。

福岛核电站在这次地震中,中断了电网供电,紧急启动了柴油机组供电。

但是地震结束后的46分中,由于地震引起了巨大的海啸。

据称,海啸的高度达到14米,日本整个东北地区的设施都遭到了破坏。

海水冲进了福岛核电站内,紧急启动的柴油机组被海水浸泡,导致线路故障而停止工作。

此时的福岛核电站只能依靠蓄电池对冷却系统进行供电。

但是蓄电池紧急工作的时间有限,再加上天气恶劣,发电站内的工作人员,无法对反应堆采取紧急补救措施。

在蓄电池电能耗尽之后,冷却系统停止工作,核反应堆急速升温,当天下午15:36分,发电站1号机组的厂房内发生氢气爆炸,爆炸引发了火灾。

在接下来的14日和15日,第3号机组和第4号机组,也发生了氢气爆炸。

这个时候,事故已经达到了一发不可收拾的地步。

而且由于爆炸,对工作人员的现场抢救工作也增加了难度。

部分工作人员冒死进入现场,对火源进行扑灭。

但这个时候,火灾已经造成了核泄漏。

直到3月25日,在多方协作之下,终于建立了第一条淡水通道,开始朝反应堆注水冷却。

4月12日,日本原子力安全保安院将这次事故等级评为7级。

因此,福岛核辐射时间是在2011年3月12日到25日,将近半个月时间。

福岛核事故真相随着福岛核泄漏事件的远去,那些被掩盖的历史真相,也逐渐显露出来。

福岛核事故真相又重新被人们所重视,宣称核安全的谎言,只是地球人自欺欺人而已。

2011年3月,日本发生了福岛核事故,事故等级与乌克兰的切尔诺贝利事件同级。

在11日,日本发生了巨大的地震,由地震引发了海啸,海啸冲垮了福岛核电站的所有防护设施,导致电网供电中断,核反应堆的温度急剧上升,并最终引发了爆炸,导致了核泄漏事件。

0 事故背景2011年3月11日下午,日本东部海域发生里氏9.0级大地震,并引发海啸。

位于日本本州岛东部沿海的福岛第一核电站停堆,且若干机组发生失去冷却事故,3月12日下午,一号机组发生爆炸。

3月14日,三号机组发生两次爆炸。

日本经济产业省原子能安全保安院承认有放射性物质泄漏到大气中,方圆若干公里内的居民被紧急疏散(疏散范围一直在扩大)。

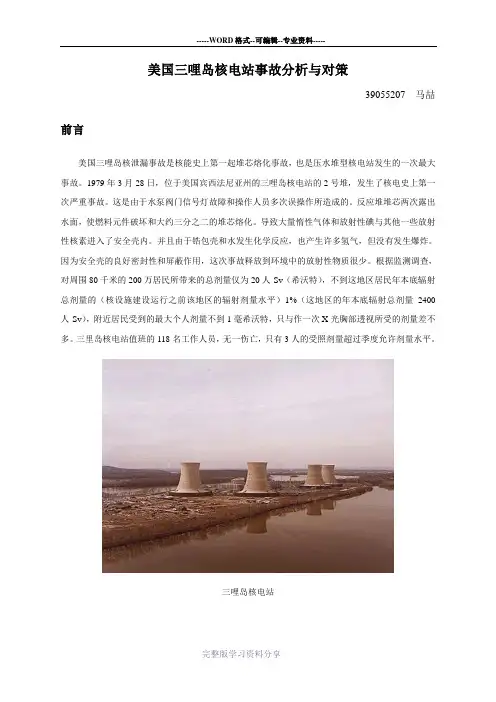

1 日本福岛核电站概况日本福岛第一核电站(福島第一原子力発電所)位于福岛县双叶郡大熊町沿海。

福岛第一核电有6台机组,1号机组439兆瓦,为BWR-3型机组,1970年下半年并网发电,1971年投入商业运行;2号至5号机组为BWR-4型,784兆瓦,1974-1978年投产;6号机组为BWR-5型,1067兆瓦,1979年投产。

六台机组在同一厂址,全是沸水堆,均属于东京电力公司。

(以上叙述看似数据罗列,但是为事故埋下了第一个伏笔:一号机已经运行整40年了,退休正当时。

)图中从右至左依次为1至4号机组,5、6号机组在北侧稍远。

另有福岛第二核电站,这两天爆炸的是福岛第一核电站,与第二核电站无关,不表。

2 沸水堆预备知识考虑到中国大陆上只有压水堆(PWR)和重水堆(CANDU),(注意是中国大陆,台湾的是沸水堆,台湾在建的龙门电厂是更先进一点的ABWR),在此简单介绍一下沸水堆(BWR)。

沸水堆和压水堆都属于轻水堆,都是靠H2O做慢化剂和冷却剂。

都是用低浓缩铀做燃料。

目前全球400多台核电机组中,两百多压水堆,近一百台沸水堆。

下图是福岛一号核电站一号机的原理图:沸水堆基本运行过程:来自汽轮机系统的给水(深蓝色的管子)进入反应堆压力容器后,沿堆芯围筒与容器内壁之间的环形空间下降,在喷射泵(白箭头的起点)的作用下进入堆下腔室,再折而向上流过堆芯,受热并部分汽化。

汽水混合物经汽水分离器分离后(汽水分离的过程跟压水堆蒸汽发生器差不多),蒸汽(浅蓝色管道)通往汽轮发电机(几个黄色块分别为高压缸,三个低压缸,发电机,和AP1000一样),做功发电。

福岛核电站爆炸事故分析及对我国发展核电的思考1、事故背景北京时间2011年3月11日13时46分在日本本州东海岸附近海域(北纬38.1,东经142.6)发生里氏9.0级地震,震源深度24千米,东京有强烈震感,地震引发大规模海啸,造成重大人员伤亡,并引发日本福岛第一核电站发生核泄漏事故。

1.1日本电力工业概况日本分为1道(北海道)、2府(东京、大阪)、43个县,共46个行政单位,国土37万km2,2004年人口1.27亿。

全国由10个电力公司供电,其中北部为50Hz(北海道、东北和东京),南部为60Hz,由关西60Hz/50Hz变频换流站交换功率。

全国电网最高电压等级1100kV(目前以550kV降压运行),以下依次是500、275、220、187、154、132、66、22、6kV共9级,民用电压为110V。

10个电力公司为北海道、东北、东京、中部、北陆、关西、中国、四国、九州、冲绳。

其中东京电力公司装机容量最大,超过5 000万kW,占全国总装机容量的1/4强,所属东京电力中央研究所(CRIEPI)为日本最大的电力研究所,日本第骨干网架,地理接线和各电力公司供电区域分别如图1、2和3所示。

日本发电所需的能源基本上都依赖从国外进口,1973年第一次石油危机以后,各家电力公司开始减少对石油的依赖程度,致力于发电能源的多元化,日本目前的发电厂也火电为主。

截至2009年底,电网装机容量2.4549亿kW,其中液化天然气(LNG)发电装机容量占25.07%,石油发电装机容量占19.72%,煤炭发电装机容量占15.67%,核电发电装机容量占20.61%,水电发电装机容量占18.93%,其它为地热等新能源发电。

预计从2005年到2014年,日本将新增核电装机容量1437万千瓦合计达6149万千瓦,所占比例将上升到23.4%,核能发电量将从2009年的3723亿kWh增加到2014年的4361亿kWh,所占比例增加到141.3%,如图4和5所示。

日本福岛核事故已进入第6天,此次核泄漏危机在过去的5天里逐步升级,至今仍未得到有效控制。

欧洲能源专员冈瑟·厄廷格将这次由地震、海啸引发的核灾难形容为“现代启示录”。

在对过去5天发生的事情进行梳理时,我们发现日本当局在此次事故中应对失当、表现乏力,其中教训值得各国政府和核电行业吸取。

在分析这次核事故之前,我们首先需要简单了解核电站的工作原理和核泄漏防护原理。

日本福岛第一、第二核电站的所有10座核反应堆在1971-1988年间建成运行,均属沸水型反应堆(Boiling Water Reactors,BWR)。

其工作原理是核燃料棒在反应堆堆芯发生可控的链式反应,产生大量热量;这些热量传递给反应堆压力容器内的水,这些水被加热后产生蒸汽,直接推动蒸汽涡轮发电机产生电能。

这个回路里的水,在反应堆运转后是沸腾的,蒸汽通过涡轮发电机后需要进入一个冷凝器,冷凝器引入海水进行冷却,蒸汽冷却后重新变成液态水流回反应堆压力容器。

为什么停堆后冷却那么重要在这次地震发生后,日本福岛第一、第二核电站的反应堆都已自动“停堆”,为什么还会出现如此严重的核泄漏?这是因为在核电术语里“停堆”,只是通过计算机控制向反应堆芯插入控制棒,停止链式反应,但是核燃料棒里的反射性元素自衰变仍然产生大量热量。

这样就必须保持冷却水循环,以保证核燃料棒不会因为温度过高而出现包裹金属熔解破损,导致严重核泄漏。

沸水型反应堆运行过程示意图,图中蓝色部分即为冷却水循环,最左边的部分即为进行链式反应的炉心。

(点击可看大图)众所周知,核燃料在发生链式反应时会产生大量对人体有害的放射性物质,如碘131、铯137。

为了避免这些放射性物质泄漏,核电站设置了多层防护。

第一层防护:核燃料棒外壳福岛核电站有三层防护,第一层就是核燃料棒的外壳——锆合金,这层锆合金包裹可以避免核燃料棒里的放射性物质与冷却水接触,可以承受1200度的高温。

很多根核燃料棒、控制棒(用途是吸收中子,控制链式反应的程度)及相关机构就组成了反应堆堆芯装置。

福岛核电站事故分析感谢供稿:银河双子星(原子物理博士后、旅日留学生)福岛核电站结构福岛核电站属于沸水反应堆(简称BWR,Boiling Water Reactors)。

BWR是通过沸水来发电的,用它的蒸汽推动涡轮实现发电。

沸水反应堆以轻水(普通水H2O)作为冷却剂和中子慢化剂。

反应堆冷却系统内压强保持在70个大气压。

在这里,来自汽轮机的给水进入压力容器后,在280℃左右沸腾。

汽水混合物经过堆芯上方的汽水分离器和蒸汽干燥器过滤掉液态水后直接送到汽轮机。

离开汽轮机的蒸汽经过冷凝器凝结为液态水(给水)后,回流至反应堆,完成一个循环。

可参考此网站。

堆中所用核燃料是铀的氧化物。

其熔点很高,接近2800摄氏度。

燃料被制成柱状(1cm高截面直径1cm 的小圆筒)。

这些柱状物体被放入锆锡合金(一种锆合金)制成的长管中,它的熔点在1200摄氏度左右,并且被严格密封。

这种长管被称为燃料棒,包裹核燃料的锆锡合金的这层叫做燃料包壳,包壳将放射燃料跟反应堆其他的组成分隔开。

这些燃料棒然后被集装到一起,这样的几百个集装件共同形成反应堆的内核。

内核被放置在一个巨大的压力容器中。

压力容器由很厚的钢铁构成,可以在7MPa的压力下工作(大概是1000psi),它的设计涵盖了事故发生时产生高压的情况。

然后压力容器以及水泵、冷却剂等一并封装在更结实的钢筋混凝土建筑中,这一层叫做安全壳,它高度密封,形成非常厚的屏障。

在这个容器建筑的外围又浇灌了一层很厚的混凝土外壳,作为它的双重保障。

这些都是为了防止核芯放射物质出现高温熔毁后出现泄漏。

切尔诺贝利核电站发生的重大事故是因为没有这一层安全壳导致的。

所有这些,再加上蒸气发电机等都建在一个更大的发应堆建筑内部,反应堆建筑是整个核能源厂的外壳性建筑,以便保持厂内恒温,不受外界气候变化影响。

总结一下,沸水式核电站由内到外的机构:放射性核燃料、锆合金包壳、钢铁压力容器、钢筋混凝土安全壳、外层建筑。

看几张沸水反应堆的图吧核反应堆工作原理反应堆中的铀燃料由中子诱发可以导致核裂变发生,其裂变产物为碘131、铯137等同位素,并放出中子和能量,这些能量会通过与堆内部水的摩擦作用而变成水的内能。

日本福岛核电站事故简介与分析北京时间 2011 年3 月11 日13 时46 分,日本发生9。

0 级地震并引发高达10 米的强烈海啸,导致东京电力公司下属的福岛核电站一二三号运行机组紧急停运,反应堆控制棒插入,机组进入次临界的停堆状态。

在后续的事故过程当中,因地震的原因,导致其失去场外交流电源,紧接着因海啸的原因导致其内部应急交流电源(柴油发电机组)失效,从而导致反应堆冷却系统的功能全部丧失并引发事故.一、福岛核电站情况日本福岛核电站为目前世界最大核电站,由福岛一站和福岛二站组成,共10 台机组。

第一核电站有6 台机组,均为沸水堆(BWR)。

地震前,1、2、3 号机正常运行,4、5、6 号机正在大修或停堆检修。

第二核电站有4 台机组,均为沸水堆(BWR),地震前均正常运行.福岛核电厂采用单层循环沸水堆技术(从上世纪50年代开始逐步发展起来的轻水堆堆型,先后开发了BWR-1至BWR—6和第三代先进沸水堆(ABWR))下图为沸水堆的系统组成示意图.A.安全壳福岛MARK I(左图)为双层安全壳,内层为钢衬安全壳(梨形),设计压力4bar左右,容积较小(数千立方米),外层非预应力混凝土安全壳.钢安全壳由干井和湿井构成,干井中间是压力容器。

湿井为环形结构,里面装了4000吨的水,起过滤放射性物质和抑制安全壳内压力作用。

福岛一站的MARKII(右图)安全壳在MARK I基础上进行了简化设计,内层钢安全壳改为圆锥形,干井直接位于湿井上方,湿井改为圆柱形结构,两者之间通过导管相连。

B.应急冷却系统下图分别为BWR3和BWR4的应急冷却系统示意图。

C.事故管理福岛第一核电厂的沸水堆在设计时并未考虑反应堆堆芯的风险及应对措施,在三里岛和切尔诺贝利事故后,开始关注超设计基准事故和严重事故。

日本政府认为日本的反应堆安全设计可以保证安全,不必要在在法规上进一步的对严重事故再加以要求,主要靠业主自主开展提升安全和降低风险方面的工作。

精品资料日本福岛核泄漏事故经过以及对中国的影响........................................日本福岛核泄漏事故经过以及对中国的影响2011年3月11日13时46分,日本近海发生9.0级地震,随之导致的海啸和核泄漏危机使这个国家陷入了前所未有的灾难之中。

地震海啸纯属天灾无法避免,然而核泄漏危机却可以说是真正的人祸。

福岛第一核电站位于福岛工业区,同在该工业区内的有福岛第二核电站。

两个核电站统称为福岛核电站。

第一核电站共有6个反应堆,第二核电站拥有4个反应堆。

经受地震及海啸袭击后,第一核电站6个反应堆均出现程度不等的异常情况。

核泄漏原因之一:技术缺陷、设备老化、选址不科学等因素是此次日本核泄漏事故不断发酵的原因。

福岛第一核电厂1号反应炉1971年开始运转,运行时间将近40年,严重老化。

据悉,日本很多核电设备不少已是“超期服役”,使用寿命接近或超过25至30年的最长年限。

据日本媒体报道,今年2月7日,东京电力公司完成了对于福岛第一核电站1号机组的分析报告,报告称机组已经服役40年,出现了一系列老化迹象,包括反应堆压力容器的中性子脆化、热交换区气体废弃物处理系统出现腐蚀等。

抗震标准老化也为事故埋下了隐患。

日本早期核电站设计抗震标准为里氏6.5级。

2006年日本修改了核电站抗震标准,将这一标准提高到抗震能力最大为里氏7.0级。

但目前日本国内55座核电站中,只有静冈县的滨冈核电站达到了最新抗震标准。

据东京电力公司文件显示,对第一和第二核电站的地震测试假设,最高只有7.9级,换言之,该核电站的安全设计水平,远未达到抵御9级地震的标准。

11日下午,日本东北部海域发生9级强震,并引发强烈海啸,当天日本电力公司宣布,其在日本北部女川町工厂的三座核反应堆自动关闭。

然而,几天后相继传来核电站爆炸和反应堆受损的消息。

部分专家通过媒体上描绘的各个节点的场景为记者勾勒出福岛核电站核泄漏的大致过程:由于核裂变的链式反应在地震之初就已自动停止,所以在核反应堆内的燃料棒不会发生像原子弹那样的核爆炸。

日本福岛核电站事故简介与分析北京时间2011 年3 月11 日13 时46 分,日本发生9.0 级地震并引发高达10 米的强烈海啸,导致东京电力公司下属的福岛核电站一二三号运行机组紧急停运,反应堆控制棒插入,机组进入次临界的停堆状态。

在后续的事故过程当中,因地震的原因,导致其失去场外交流电源,紧接着因海啸的原因导致其内部应急交流电源(柴油发电机组)失效,从而导致反应堆冷却系统的功能全部丧失并引发事故。

一、福岛核电站情况日本福岛核电站为目前世界最大核电站,由福岛一站和福岛二站组成,共10 台机组。

第一核电站有6 台机组,均为沸水堆(BWR)。

地震前,1、2、3 号机正常运行,4、5、6 号机正在大修或停堆检修。

第二核电站有4 台机组,均为沸水堆(BWR),地震前均正常运行。

福岛核电厂采用单层循环沸水堆技术(从上世纪50年代开始逐步发展起来的轻水堆堆型,先后开发了BWR-1至BWR-6和第三代先进沸水堆(ABWR))下图为沸水堆的系统组成示意图。

福岛MARK I(左图)为双层安全壳,内层为钢衬安全壳(梨形),设计压力4bar 左右,容积较小(数千立方米),外层非预应力混凝土安全壳。

钢安全壳由干井和湿井构成,干井中间是压力容器。

湿井为环形结构,里面装了4000吨的水,起过滤放射性物质和抑制安全壳内压力作用。

福岛一站的MARKII(右图)安全壳在MARK I基础上进行了简化设计,内层钢安全壳改为圆锥形,干井直接位于湿井上方,湿井改为圆柱形结构,两者之间通过导管相连。

B.应急冷却系统下图分别为BWR3和BWR4的应急冷却系统示意图。

福岛第一核电厂的沸水堆在设计时并未考虑反应堆堆芯的风险及应对措施,在三里岛和切尔诺贝利事故后,开始关注超设计基准事故和严重事故。

日本政府认为日本的反应堆安全设计可以保证安全,不必要在在法规上进一步的对严重事故再加以要求,主要靠业主自主开展提升安全和降低风险方面的工作。

原子力安全保安院”(NISA)让业主采用PSA手段进行风险研究,并研制事故规程(AM),针对超设计基准事故和严重事故。