清代文官制度.pptx

- 格式:pptx

- 大小:415.99 KB

- 文档页数:68

清朝官员制度清朝官员制度是清朝政治制度的核心,对于清朝的政治、经济、文化、社会等各个方面都产生了重要的影响。

这个制度的基本架构是明清时期所形成的封建王朝官员制度,在清朝则更加规范化和制度化,并采用“科举制”和“九品中正制”进行选拔和晋升官员。

清朝官员制度中的科举制是指通过考试选拔人才,并在晋升过程中依据其官员等级确定其职位的制度。

这个制度最早源于唐代,而在明清时期开始逐渐完善,而到了清朝的时候,这个制度已经成为了选拔官员的重要方式。

科举制的实施具有一定的民主性,因为每个有一定资历的男子都可以参加科举考试,并有机会晋升到官员的级别,不受出身、财产和社会地位的限制。

但是,科举制也存在着拜托关系、发挥智商而使才干出场,因为出于家族、个人、政治等方面的原因,官员和他们的家庭都花费大量的钱和时间在考试上面,这种现象也使得科举制度的公正性和效益受到了一定的质疑。

清朝官员制度中的另一个重要制度是“九品中正制”,这个制度规定了官员的编制和升迁规则。

它将官员分为九品,每个品就是一个官员等级,从低到高依次为:品、品、品、品、品、品、品、品、品。

官员可以通过科举考试或者内部推荐晋升到下一个品级,并根据品级划分的官员等级获得一系列的荣誉、待遇、权利和收入。

此外,这个制度还规定了官员在晋升时需要通过严格的评定程序,评定标准包括官员的政绩、才干、廉洁、品格和品德等多个方面,能通过评定的官员才有资格晋升到更高的品级。

这个制度具有一定的定向性和透明度,可以保证清朝官员队伍中的素质和能力,加强官员的实行和监管,也为清朝社会的稳定和繁荣打下了重要基础。

总体而言,清朝官员制度在明清时期民族资本主义初步发展的政治背景下形成,既延续了封建王朝官员制度的基本架构,又尽可能地吸取了外来文化的优势,采用科举制和九品中正制进行选拔和升迁。

这种官员制度体系在一定程度上保证了清朝政治和经济的稳定和繁荣,但在个别地方和时间也会存在着不完善和举优不当的问题,导致制度的公正性和效益受到一定的挑战和质疑。

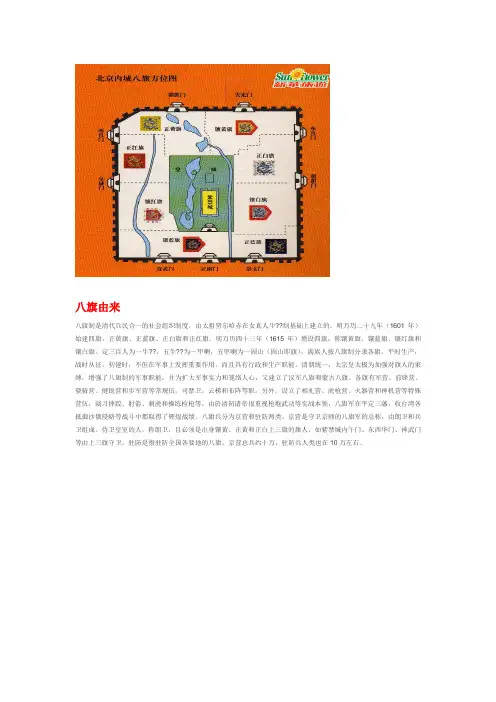

八旗由来八旗制是清代兵民合一的社会组织制度,由太祖努尔哈赤在女真人牛??制基础上建立的。

明万历二十九年(1601年)始建四旗,正黄旗、正蓝旗、正白旗和正红旗。

明万历四十三年(1615年)增设四旗,称镶黄旗、镶蓝旗、镶红旗和镶白旗。

定三百人为一牛??,五牛??为一甲喇,五甲喇为一固山(固山即旗)。

满族人按八旗制分隶各旗,平时生产,战时从征。

初建时,不但在军事上发挥重要作用,而且具有行政和生产职能。

清朝统一,太宗皇太极为加强对旗人的束缚,增强了八旗制的军事职能,并为扩大军事实力和笼络人心,又建立了汉军八旗和蒙古八旗。

各旗有军营、前锋营、骁骑营、健锐营和步军营等常规伍,司禁卫,云梯和布阵等职。

另外,设立了相礼营、虎枪营、火器营和神机营等特殊营伍,演习摔跤、射箭、刺虎和操练检枪等。

由於清初诸帝很重视枪炮武功等实战本领,八旗军在平定三藩,收台湾各抵御沙俄侵略等战斗中都取得了辉煌战绩。

八旗兵分为京营和驻防两类。

京营是守卫京师的八旗军的总称,由朗卫和兵卫组成。

侍卫皇室的人。

称朗卫,且必须是出身镶黄、正黄和正白上三旗的旗人,如紫禁城内午门、东西华门、神武门等由上三旗守卫。

驻防是指驻防全国各要地的八旗。

京营总兵约十万,驻防兵人类也在10万左右。

镶蓝旗满洲在今内蒙古乌兰察布盟东部,清代八旗之一。

建於明万历四十三年(1615年),因旗色为蓝色镶红而得名,镶蓝旗是下五旗,由诸王,贝勒和贝子分统。

清末时模达到下辖87个整佐领又一个半分领,兵丁2.7万,男女老少总人口约13.5万人。

著名表演艺术家侯宝林先生便是蓝旗人。

正蓝旗满洲在今内蒙古锡林郭勒盟南部,闪电河流贯领接河北。

清代八旗之一。

建於明万历二十九年(1601年),因旗色纯蓝而得名。

正蓝旗在顺治前与正黄、镶黄列为上三旗,顺治初,被多尔衮降入下五旗,不再由皇帝所亲而由诸王,贝勒和贝子分统。

清末时模达到下辖83整佐领11个半分佐领,兵丁2.6万,男女老少总人口约13万人。

清代官制和礼仪制度的演变清代是中国历史上的最后一个封建王朝,它的官制和礼仪制度经历了一系列的演变,不断地适应社会的变化和时代的需要。

清代的官制主要包括官职体系、选拔制度和官员层级,而礼仪制度则涉及到官员的仪仗、服饰、礼节等方面。

首先,清代的官制经历了初创时期的完善和稳定发展的阶段。

清初,康熙帝为了巩固统治地位,采取了一系列的措施来完善官制。

他废除了明朝的户部和吏部,改设了兵部、礼部、刑部、工部和户部等六部,以及尚书省和各省的巡抚制度。

康熙帝还开始实行科举制度,选拔官员。

这些制度的建立为清朝的统治打下了坚实的基础。

其次,清代的官制和选拔制度在乾隆朝经历了重要的。

乾隆帝在位期间,他采取了一系列的措施来提高官员的素质和能力。

他开始推行新法政策,将一些未能通过科举考试但具备一定能力的人员纳入官僚体制,扩大了官员的选拔范围。

同时,他还取消了废立不定的考试制度,加强了对官员的考核和监督。

这些使得清朝的官员队伍更加多样化,也为中国现代化的奠定了基础。

再次,清代的官员层级也经历了一定的变化。

清初时期,康熙帝按照明朝的制度设立了七品官员层级,后来又增设了正五品和副四品。

康熙帝还设立了尚书、侍郎、郎中等官职,以及尚书院、六科、四总管等机构,形成了较为稳定的官员层级。

然而,随着社会的发展和政治的需要,官员层级也进行了相应的调整。

例如,乾隆朝时,清廷开始设置八品官员层级,减少了七品和六品的官员数量,以适应整个社会和政治的变革。

总的来说,清代的官制和礼仪制度经历了不断的发展和演变。

尤其是在康熙和乾隆时期,清朝采取了一系列的措施来完善官制和选拔制度,使得官员队伍更加多样化、素质更高。

同时,官员层级也进行了一定的调整,以适应社会的发展和政治的需要。

这些使得清代的官制体系相对稳定,并为中国现代化的发展奠定了基础。

然而,尽管清朝在官制和礼仪制度上进行了一些,但整体上仍然保持了封建社会的特点,官员的地位和特权在一定程度上限制了社会的发展和进步。

清朝职官制度及改革清朝是中国历史上最后一个封建王朝,集各种权力于一身的皇帝,总结历史上各朝代的经验,为加强中央集权,削弱、分化大臣权利,以防权臣篡位,建立了一套有别于以前各朝的官制。

内阁:明朝时为了进一步集权而不设宰相、中书省等机构,宰相的权利转移到内阁,由内阁来处理国家政务。

清朝继承了这一做法,内阁的首辅大学士以及协办大学士都被称为中堂,即宰相的别称,但实权则由军机处掌握,在军机处任职的官员称为军机大臣,统称大军机,军机大臣的僚属称为军机章京,又称小军机。

中央行政机构:清朝沿袭明朝传统,设六部(吏、户、礼、兵、刑、工),各部长官(管部的大学士及尚书、侍郎等)称堂官,部下属各司的郎中、员外郎、主事以及主事一下的七品小京官称为司官。

在六部之外和六部并立的中央行政机构有:大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺、国子监、钦天监、翰林院、太医院、理藩院、宗人府、詹事府、内务府。

军事系统:清朝军队主要分八旗和绿营两个系统。

八旗又分京营和驻防两部分,京营中侍卫皇帝的称为亲军,由侍卫处(领侍卫府)领侍卫内大臣和御前大臣分掌,而御前大臣持掌乾清门侍卫和皇帝出行随扈,权位尤重。

其他守卫京师的有骁骑营、前锋营、护军营、步兵营、健锐营、火器营、神机营、虎枪营、善扑营等。

骁骑营由八旗都统直辖;前锋营、护军营、步兵营各设统领管辖;健锐营、火器营、神机营由于都是特种兵,设掌印总统大臣或管理大臣管辖;虎枪营专任扈从、围猎等,设总统管辖;善扑营则专门练习摔角。

驻防八旗驻扎于全国各重要之地,视情况不同设将军、都统、副都统、城守尉、防守尉等官。

内地将军等只管军事,而驻扎边疆的将军等要兼管民政。

清朝的将军是满官的称号,战时则任命亲王为大将军。

绿营即汉兵,驻扎京师的称巡捕营,归步军统领管辖。

绿营的建制分标、协、营、汛几级,标又分为督标、抚标、提标、镇标、军标、河标、漕标等,分别由总督、巡抚、提督、总兵、八旗驻防将军、河道总督、漕运总督统率。

清代文官选任制度研究清代文官选任制度是中国封建社会中的重要管理制度,对于清代政府的运行和社会稳定起到了重要的作用。

本文将围绕清代文官选任制度展开研究,分析其起源、演变及影响,以期对这一历史制度有更深入的了解。

清代文官选任制度的起源可以追溯到明代后期朱元璋改革时期,明朝官制在改革的过程中影响到清代的制度,清朝对文官的选拔、任用和管理继承了明代的一些传统。

清初的选官制度主要包括科举制和乡试制度,科举制度是最为著名的选拔文官的途径,包括省试、会试和殿试。

通过严格的考试选拔出具有文才和治理才能的人才。

而乡试制度则是在科举制度的基础上增设的,通过举行乡试选拔优秀的士子进入地方官府任职。

这些选拔制度形成了清代文官选拔的重要渠道,有利于选拔人才,维护封建统治秩序。

随着时代的变迁,清代文官选任制度也不断发生演变和调整。

其中最有代表性的改革是康熙时期实施的“康熙新政”,此次改革对于文官选拔制度进行了重大调整。

康熙皇帝取消了明代以来的举人制度,建立了直接由皇帝亲自任免的体制,即康熙皇帝亲自主持选举,并下诏许多人升官或授爵。

这种制度改革减轻了地方官员对于举荐权的依赖,并且加强了中央政府对地方官员的控制,有利于提高整体的行政效率和政治稳定。

在康熙时期的改革中,对清代文官选任制度进行了一次深刻的改革,使其更加符合当时社会的需求和实际情况。

清代文官选任制度的影响是多方面的。

通过科举制度和乡试制度选拔出了一大批有才干的官员,尤其是科举制度为清代政府提供了优质的官员队伍,有利于政府的治理和稳定。

清代文官选任制度的改革,如康熙新政的实施,减轻了地方官员对举荐权的依赖,促进了政府的权力集中,有利于维护封建专制统治的稳定。

这一制度也为中国封建社会的长期稳定提供了保障,确保了政府的正常运转和治理水平的提高。

清代文官选任制度是中国封建社会中的重要制度之一,通过科举制度和乡试制度选拔出了大批优秀的官员,为政府治理和社会稳定做出了积极的贡献。

清代幕府人事制度pdf

清代幕府人事制度指的是清朝时期官员任免和晋升的一套制度,本文将从任免方式、选拔标准和结构体系等方面介绍清代幕府人事制度。

首先,清代幕府人事制度的任免方式主要分为四种:举荐、选调、举人和科举。

举荐方式是指官员可以通过亲友或关系,向上级官员推荐自己或他人担任某个职位;选调方式是指官员通过履历和表现等方式被上级官员选拔到某个职位上;举人方式是指通过考试成绩优异的学生可以被授予“举人”称号,从而获得一定的官职;科举方式是指通过科举考试成绩优异的人可以晋升到相应的官职。

其次,清代幕府人事制度的选拔标准主要有三个方面:学历、品德和政治背景。

学历是指官员是否具备一定的读书能力和知识水平,通常要求具备博士、硕士或士人等学位;品德是指官员是否具备诚信正直、廉洁奉公的品质,这在人选中至关重要;政治背景是指官员是否具备与朝廷意见相一致的政治观点和政治倾向。

最后,清代幕府人事制度的结构体系主要包括官职等级划分和部门设置两个方面。

官职等级划分包括九品中正制、九品官人制和官员最终定级制,根据官员的职位和地位高低进行划分;部门设置包括国家机关、军队和地方官府等不同部门,每个部门都有相应的官员职位和职能。

总的来说,清代幕府人事制度在任免方式、选拔标准和结构体

系等方面都体现了清朝政府对官员选拔和管理的相对严格和规范化程度。

这套制度为清代政府提供了一支相对稳定和能力较强的官员队伍,对于国家的治理和社会稳定起到了积极的作用。

清代的文官制度一、官员的品级清代的文职官阶分为九品,每品里有正、从之分,即“九品十八级”,不能列入九品之内的,叫“未入流”。

正一品(光禄大夫):太师,太傅,太保,大学士。

从一品(荣禄大夫):少师,少傅,少保,太子太师,太子太傅,太子太保,各部院尚书,都察院左、右都御史。

正二品(资政大夫):太子少师,太子少傅,太子少保,各省总督,各部院左、右侍郎。

从二品(通奉大夫):各省巡抚,内阁学士,翰林院掌院学士,各省布政使。

正三品(通议大夫):都察院左、右副都御史,通政司通政使,大理寺卿,詹事府詹事,太常寺卿,顺天府尹,奉天府尹,各省按察使。

从三品(中议大夫):光禄寺卿,太仆寺卿,各省盐运使。

正四品(中宪大夫):通政司副使,大理寺少卿,詹事府少詹事,太常寺少卿,太仆寺少卿,鸿胪寺卿,各省道员。

从四品(朝议大夫):翰林院侍读学士。

侍讲学士,国子监祭酒,内阁侍读学士,各省知府。

正五品(奉正大夫):左右春坊左右庶子,光禄寺少卿,钦天监监正,六科给事中,各部院郎中,各府同知,直隶州知州。

从五品(奉直大夫):鸿胪寺少卿,各道监察御史,翰林院侍读、侍讲,各部院员外郎,各省知州。

正六品(承德郎):国子监司业,内阁侍读,左右春坊左右中允,各部院主事,京府通判,京县知县,各省通判。

从六品(儒林郎):左右春坊左右赞善,翰林院修撰,光禄寺署正,直隶州州同,州同。

正七品(文林郎):翰林院编修,各部院七品笔帖式,顺天府学教授,训导,京县县丞,外县知县,各府学教授。

从七品(征仕郎):翰林院检讨,中书科中书,内阁中书,国子监博士,直隶州州判,州判。

正八品(修职郎):太医院御医,各部院八品笔帖式,外府经历,外县县丞,州学正,县教谕从八品(修职佐郎):翰林院典簿,府、州、县训导,正九品(登佐郎):各部院九品笔帖式,县主簿。

从九品(登佐郎):翰林院待诏,刑部司狱,州吏目,巡检。

未入流:京、外县典史,驿丞,河泊所所官。

这里的太师、太傅、太保和少师、少傅、少保是荣誉官衔,或死后追封,非实职。

清朝的文官体系、官吏制度

一张图看懂清朝的文官体系

清朝的官吏制度沿用了汉魏六朝以来的“九品十八阶”。

“官”是由吏部任命的官员,分九品十八阶,而“吏”则是不需要吏部任命的各衙办事人员,称为未入流。

文官作为清朝官吏中最庞大的一个群体,是皇帝维持政权统治的重要工具。

清朝的文官分为京官和外官(即地方官)两大系统。

从清朝的文官体系上来看,清朝文官具有两个比较明显的特征:

一是数量少,尤其是地方官的数量。

18世纪清朝文官数量约在20000-30000名,地方官则只有10000-15000名,也就是说,这不到15000名的地方官负责治理和运转着庞大的帝国体系。

到了19世纪中期,全国大约有1500多个县,意味着每个正七品的县令平均要治理25万人口。

二是俸禄低。

一品的文官每年的俸禄也不过只有180两俸银和90石禄米,更别说七品县令甚至级别更微的小吏了。

但是,清朝的文官们并不是靠俸禄活的,而是靠养廉银,养廉银一般是俸禄的10倍甚至100倍。

一般来说,清朝地方文官养廉银的大致数额为:总督为16000两,巡抚为13000两,布政使9000两,按察使为6000两,四品道员为3700两,从四品知府为2400两,从五品知州为1250两,七品知县为1200两。

由于养廉银来源于地方火耗或税赋,所以每个地方的养廉银数额也是不一样的。

比如贵州的布政使养廉银为5000两左右,而江苏布政使养廉银则在8000两左右;贵州知府养廉银800两左右,而江苏知府的养廉银则高达2500两左右。

清政府人事制度

清政府人事制度是指清朝时期的官员任免、选拔和考核制度。

这个制度的目的是建立一套科学合理的选拔机制,确保公务员的任命和提拔公正透明,能够保证清朝政府的运行效率和廉洁性。

清政府的人事制度主要有以下几个方面的内容:

一、官员选拔和任免制度。

清政府实行科举制度,通过乡试、会试和殿试进行选拔,选中者可以被任命为官员。

清政府还设立了明经、明法等各类考试,用以选拔不同领域的专门人才。

此外,清政府还制定了严格的考核制度,对官员履职情况进行评估,表现不佳者可能会被降职或罢免。

二、官员晋升制度。

清政府实行封建等级制度,官员的晋升需要考虑到其资历和表现,以及人品和能力。

高级官员的晋升还需要考虑到皇帝的任命,以及皇帝对他们的亲疏程度。

三、官员监察制度。

清政府设立了监察机构,专门负责对官员行为进行监督和检查。

监察机构通过定期巡视、听取民众反映和举报等方式,对官员是否廉洁、履职情况等进行评估。

对于违法乱纪的官员,清政府会进行打击和处罚。

四、官员考核制度。

清政府实行定期考核制度,对官员履职情况进行评估和考核。

通过考核结果,清政府可以得知官员工作的准确性、效率性和公平性。

对于表现优秀的官员,清政府会进行奖励和晋升;而对于表现不佳的官员,清政府则可能进行

降职或罢免。

综上所述,清政府人事制度是一套科学合理的选拔和考核机制,通过严格的选拔和晋升制度,以及监察和考核机制,确保官员的任命和提拔公正透明,维护了清朝政府的运行效率和廉洁性。

清朝官吏制度说起来清朝那会儿的官吏制度,嘿,那可真是有板有眼,讲究得紧。

咱们老百姓平时看着那些个穿官袍的,心里头多少都有点敬畏,毕竟那代表着朝廷的脸面,国家的规矩嘛。

那时候的官儿,跟现在可不一样,你得一步步考上去,还得看你的人品、才学、家世,缺一不可。

就说那科举考试吧,简直就是千军万马过独木桥,能考上的,那都是人中龙凤,祖坟上都得冒青烟。

考上了,也不代表你就能立马穿上官服,还得经过层层筛选,看你适不适合当官,能不能为老百姓办事。

当上官了,那也不是吃干饭的。

清朝的官儿,各有各的差事,文官管文事,武官管武事,各有各的章程。

文官嘛,得会写奏折,得能跟皇上汇报工作,得能处理地方上的纠纷,还得能收税、管教育,事儿多着呢。

武官呢,就得会带兵打仗,保卫国家,那可不是闹着玩的,得真刀真枪地上阵。

那时候的官儿,级别分得那叫一个细。

从一品到九品,再从正从佐,每个级别都有它的讲究。

一品大员,那可是朝廷的顶梁柱,走哪儿都威风八面。

九品芝麻官呢,虽然官小,但那也是朝廷的命官,得守规矩,得为老百姓办事。

当官的日子,也不都是风风光光的。

那时候的官儿,得守清廉,不能贪污受贿,否则一旦被发现,那可就惨了,轻则丢官罢职,重则脑袋搬家。

所以啊,那时候的官儿,都得小心翼翼,生怕一不小心就踩了红线。

不过话说回来,清朝的官吏制度也有它的好处。

它让有才学、有品德的人有机会为国家效力,也让老百姓有了盼头。

那时候的官儿,大多都还是想着怎么为老百姓办事的,毕竟他们的官帽子和饭碗,都是老百姓给的嘛。

当然了,也有那么一些个贪官污吏,他们利用手中的权力,欺压百姓,中饱私囊。

但好在朝廷还有监察机构,比如都察院啊、六科给事中啊,他们就像是朝廷的眼睛和耳朵,时刻盯着那些贪官污吏,一旦发现有不法行为,就立马上报朝廷,严惩不贷。

总的来说啊,清朝的官吏制度虽然有很多讲究和规矩,但它也保证了国家的正常运转和老百姓的安居乐业。

那时候的官儿们,虽然也有好有坏,但大多数都还是尽职尽责的,为国家和人民贡献了自己的力量。