伤寒金匮温病句方-条

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:7

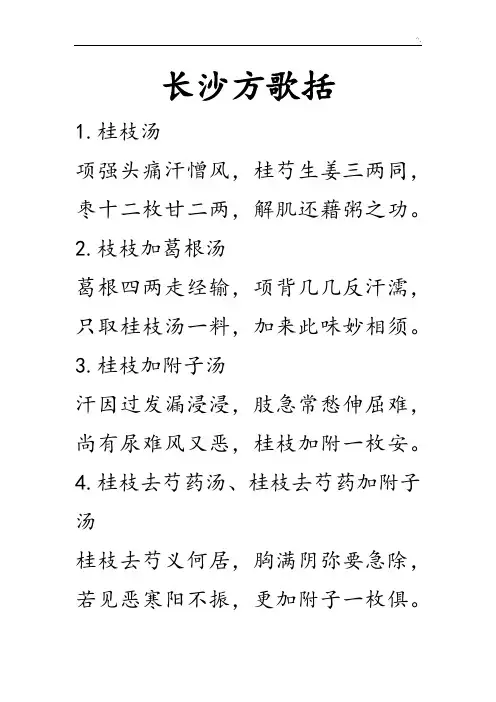

长沙方歌括1.桂枝汤项强头痛汗憎风,桂芍生姜三两同,枣十二枚甘二两,解肌还藉粥之功。

2.枝枝加葛根汤葛根四两走经输,项背几几反汗濡,只取桂枝汤一料,加来此味妙相须。

3.桂枝加附子汤汗因过发漏浸浸,肢急常愁伸屈难,尚有尿难风又恶,桂枝加附一枚安。

4.桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤桂枝去芍义何居,胸满阴弥要急除,若见恶寒阳不振,更加附子一枚俱。

5.桂枝麻黄各半汤桂枝一两十六铢,甘芍姜麻一两符,杏廿四枚枣四粒,面呈热色痒均驱。

6.桂枝二麻黄一汤一两六铢芍与姜,麻铢十六杏同行,桂枝一两铢十七.草两二铢五枣匡。

7.白虎加人参汤服桂渴烦大汗倾,液亡肌腠涸阳明,膏斤知六参三两,二草六粳米热成。

8.桂枝二越婢一汤桂芍麻甘十八铢,生姜一两二铢俱,膏铢廿四四枚枣,要识无阳旨各殊。

9.桂枝去桂加茯苓白术汤术芍苓姜三两均,枣须十二效堪珍,炙甘二两中输化,水利邪除立法新。

10.甘草干姜汤心烦脚急理须明,攻表误行厥便成,二两炮姜甘草四,热因寒用奏功宏。

11.芍药甘草汤芍甘四两各相均,两脚拘挛病在筋,阳旦误投热气灼,苦甘相济即时伸。

12.调胃承气汤调和胃气炙甘功,硝用半升地道通,草二大黄四两足,法中之法妙无穷。

13.四逆汤生附一枚两半姜,草须二两少阴方,建功姜附加良将,将将从容藉草匡。

14.葛根汤四两葛根三两麻,枣枚十二效堪嘉,桂甘芍二姜三两,无汗憎风下利夸。

15.葛根加半夏汤二阳下利葛根夸,下利旋看呕逆嗟,须取原方照分两,半升半夏洗来加。

16.葛根黄芩黄连汤二两连芩二两甘,葛根八两论中谈,喘而汗出脉兼促,误下风邪利不堪。

17.麻黄汤七十杏仁三两麻,一甘二桂效堪夸,喘而无汗头身痛,温服休叫粥到牙。

18.大青龙汤二两桂甘三两姜,膏如鸡子六麻黄,枣枚十二五十杏,无汗烦而且躁方。

19.小青龙汤桂麻姜芍草辛三,夏味半升记要谙,表不解兮心下水,咳而发热句中探。

若渴去夏取萎根,三两来加功亦壮;微利去麻加荛花,熬赤取如鸡子样;若噎去麻炮附加,只用一枚功莫上;麻去再加四两苓,能除尿短小腹胀;若喘除麻加杏仁,须去皮尖半升量。

伤寒、金匮方剂一览表(总10页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-

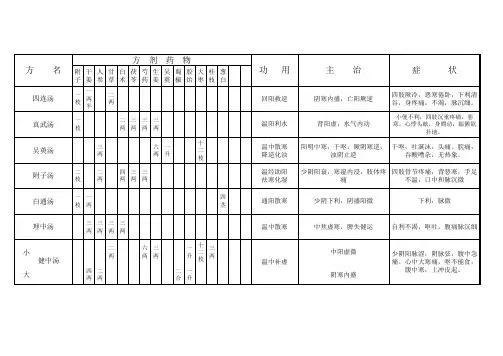

傷寒論湯方藥物組成一覽表

《傷寒論基本藥物列名表》

甘草、白朮、附子、黃連、柴胡、梔子、大黃、石膏、葛根、麻黃、桂枝、大棗、厚朴、人參、半夏、黃芩、香豉、枳實、知母、桔梗、杏仁、芍藥、膠飴、當歸、秦皮、萎蕤、豬苓、茯苓、芒硝、竹葉、貝母、細辛、蔥白、梗米、白粉、烏梅、海藻、滑石、通草、麻仁、澤瀉、生地、升麻、瓜蒂、文蛤、白蜜、虻蟲、水蛭、芫花、甘遂、阿膠、鉛丹、蜀椒、蜀漆、苦酒、清酒、乾薑、生薑、黃柏、連翹、巴豆、桃仁、人尿、牡蠣、龍骨、燒焜灰、余餘糧、代赭石、商陸根、土瓜根、旋覆花、茵陳蒿、吳

茱萸、五味子、葶藶子、豬膚、雞子白、雞子黃、瓜蔞根、麥門冬、天門冬、白頭翁、梓白皮、赤石脂、赤小豆、豬膽汁、糯米、韭白

金匱要略方劑一覽表

大黃蟲丸

括蔞白白酒湯蔞實白白酒

括蔞白半夏湯蔞實白白酒半夏

枳實白桂枝湯蔞實白枳實桂枝厚朴

大黃桃仁蟲

土瓜根芍藥桂枝蟲水蛭蟲桃仁大黃

11。

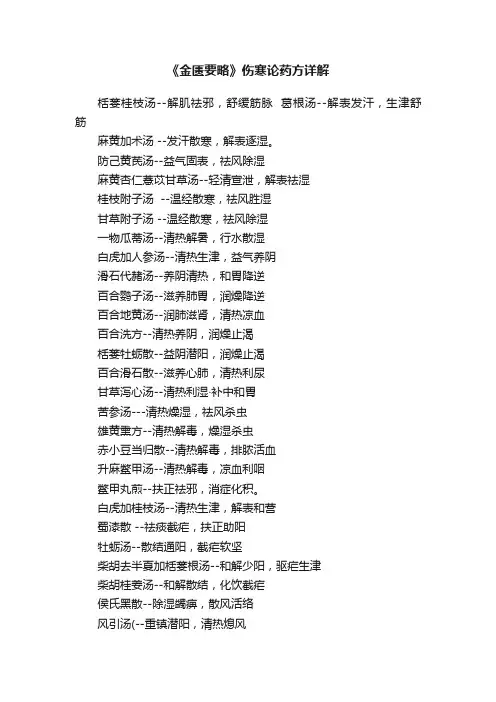

《金匮要略》伤寒论药方详解栝蒌桂枝汤--解肌祛邪,舒缓筋脉葛根汤--解表发汗,生津舒筋麻黄加术汤 --发汗散寒,解表逐湿。

防己黄芪汤--益气固表,祛风除湿麻黄杏仁薏苡甘草汤--轻清宣泄,解表祛湿桂枝附子汤 --温经散寒,祛风胜湿甘草附子汤 --温经散寒,祛风除湿一物瓜蒂汤--清热解暑,行水散湿白虎加人参汤--清热生津,益气养阴滑石代赭汤--养阴清热,和胃降逆百合鹦子汤--滋养肺胃,润燥降逆百合地黄汤--润肺滋肾,清热凉血百合洗方--清热养阴,润燥止渴栝蒌牡蛎散--益阴潜阳,润燥止渴百合滑石散--滋养心肺,清热利尿甘草泻心汤--清热利湿·补中和胃苦参汤---清热燥湿,祛风杀虫雄黄熏方--清热解毒,燥湿杀虫赤小豆当归散--清热解毒,排脓活血升麻鳖甲汤--清热解毒,凉血利咽鳖甲丸煎--扶正祛邪,消症化积。

白虎加桂枝汤--清热生津,解表和营蜀漆散 --祛痰截疟,扶正助阳牡蛎汤--散结通阳,截疟软坚柴胡去半夏加栝蒌根汤--和解少阳,驱疟生津柴胡桂姜汤--和解散结,化饮截疟侯氏黑散--除湿蠲痹,散风活络风引汤(--重镇潜阳,清热熄风防己地黄汤--滋阴降火,养血熄风头风摩散--散风寒,止疼痛桂枝芍药知母汤--通阳行痹`祛风除湿`和营止痛乌头汤--温阳散寒`逐湿通痹`止痛矾石汤--脚气,腿脚肿痛《古今录验》续命汤--扶正祛邪,清热疏风《千金》三黄汤--益气解表,除湿疏风《近效》术附汤--助阳温肌`益精气`补脾肾崔氏八味丸--补益肾气,温阳化湿《千金》越婢加术汤---风湿外侵·化热伤津越婢加术汤--清热散风,调和营卫黄芪桂枝五物汤--益气温经,和营通痹桂枝加龙骨牡蛎汤--调和阴阳`潜阳固涩天雄散 --补阳摄阴小建中汤--甘温建中,缓急止痛黄芪建中汤 --益气生津`补气固表肾气丸--温补肾阳薯蓣丸 --健脾益气`疏风散邪酸枣仁汤 --养血安神`补肝敛气`清热除烦大黄廑虫丸-通络活血`导滞消瘀《千金翼》炙甘草汤--滋阴养血`通阳复脉,《肘后》獭肝散--驱阴邪而镇肝魂甘草干姜汤--温中散寒`健脾化饮皂荚丸--宣壅导滞`利窍涤痰射干麻黄汤--温肺化饮`止咳平喘厚朴麻黄汤 --宣肺化饮`利气降逆泽漆汤 --通阳利水`止咳平喘麦门冬汤 --养阴润肺`益胃祛痰葶苈大枣泻肺汤 --泻肺行水`下气清痰桔梗汤--清热解毒`消肿排脓越婢加半夏汤--宣肺平喘·祛饮清热小青龙加石膏汤--解表化饮·清热除烦《外台》炙甘草汤--温润肺气·以行津液《千金》甘草汤--养阴清肺·利咽解毒《千金》生姜甘草汤 --补脾益肺·散寒化饮《千金》桂枝去芍药加皂荚汤--通调营卫·平喘涤痰《外台》桔梗白散--功逐水饮·温下寒实《千金》苇茎汤 --清热化痰·逐瘀排脓奔豚汤--清热平肝·降逆止痛桂枝加桂汤--温中散寒·降逆逐邪·驱寒外达茯苓桂枝甘草大枣汤--降冲下气·通阳制水栝蒌薤白白酒汤--通阳散结·行气化痰栝蒌薤白半夏汤--通阳行痹·逐饮降逆枳实薤白桂枝汤(--通阳开结·降逆泄满人参汤--温中祛寒·健脾益气茯苓杏仁甘草汤--宣肺化饮橘枳姜汤--宣通降逆·行气散水薏苡附子散--温里散寒·除湿宣痹桂枝生姜枳实汤--通阳散寒·化饮下气乌头赤石脂丸--祛寒温阳·峻逐阴邪九痛丸--祛寒散结·杀虫温通厚朴七物汤--行气除满`泻热去积附子粳米汤 --温阳散寒`降逆化饮厚朴三物汤 --行气除满大柴胡汤 --外解少阳`内泻热结大建中汤--温中补虚`降逆止痛大黄附子汤--温经散寒`通便止痛赤丸--散寒止痛`化饮降逆乌头煎--温阳散寒止痛当归生姜羊肉汤 --养血散寒乌头桂枝汤--驱寒止痛`散寒解表乌头汤--驱寒止痛`散寒解表柴胡桂枝汤--和解少阳《外台》走马汤--开肺利气·温通泻下旋覆花汤 --行气散滞`通阳活血麻子仁丸--滋液润燥`泄热通幽甘姜苓术汤--温阳散寒`健脾渗湿苓桂术甘汤 --温中降逆`化饮利水甘遂半夏汤 --逐水祛痰`散结除满`解痉止痛十枣汤 --攻逐水饮大青龙汤--发汗解表`清热除烦小青龙汤(--解表散寒·温肺化饮·止咳平喘木防己汤--补虚通阳·清热利水木防己去石膏加茯苓芒硝汤--行水化饮·散结消痞,补虚清热泽泻汤--健脾利水·燥湿除饮厚朴大黄汤--疏导肠胃·荡涤实邪葶苈大枣泻肺汤---泻肺行水,下气清痰小半夏汤--蠲散水饮·降逆止呕己椒苈黄丸--攻坚逐饮·化气行水小半夏加茯苓汤--和胃止呕`引水下行五苓散--健脾渗湿·化气利水苓甘五味姜辛汤(--温肺散寒·蠲饮止咳苓甘五味姜辛夏汤)--降逆化饮·燥湿化痰苓甘五味加姜辛半杏大黄汤--化饮降逆·清泄胃热《外台》茯苓饮 --健脾理气·化痰散饮肾气丸--治男子消渴·小便反多五苓散--治脉浮·小便不利文蛤散--清热润燥·生津止渴栝蒌瞿麦丸--)温阳化水·生津止渴蒲灰散--凉血化瘀·泄热利湿滑石白鱼散 --祛瘀止血·清热利尿茯苓青盐汤--益肾清热·健脾利湿白虎加人参汤--治渴欲饮水·口干燥者猪苓汤--滋阴清热利水越婢汤 --发越水气·兼清里热防已黄芪汤--益气固表·祛风除湿防己茯苓汤--通阳化气·表里分消越婢加术汤--里水病甘草麻黄汤--和中补脾·宣肺利水麻黄附子汤--温阳发汗·化气行水蒲灰散--治热淋·血淋芪芍桂酒汤---调和营卫,祛散水湿桂枝加黄芪汤 --调和营卫·祛散水湿桂姜草枣黄辛附子汤--温阳散寒通利气机·宣饮散痞枳术汤 --行气散结·健脾利水茵陈蒿汤--清热利湿退黄硝石矾石散--清热化湿·消瘀利水栀子大黄汤--泄热祛湿·开郁除烦猪膏发煎--补虚润燥·化瘀通便茵陈五苓散--利水祛湿·清热退黄大黄硝石汤--泻热通腑,兼以利尿《千金》麻黄醇酒汤--发汗解表小半夏汤--治黄疸病小柴胡汤-治黄疸·腹痛而呕者小建中汤--治男子黄·小便自利,瓜蒂散--治诸黄桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤半夏麻黄丸---心下悸,头晕目眩黄土汤---温脾摄血柏叶汤--温中止血赤小豆当归散--清热解毒·排脓活血泻心汤--清热消痞,泻心解毒,苦寒燥湿茱萸汤--温胃散寒,降逆止呕半夏泻心汤--辛开苦降·和胃降逆·开结除痞黄芩加半夏生姜汤--清热和中·降逆止呕猪苓散--健脾利水四逆汤--]回阳救逆小柴胡汤--和解少阳大半夏汤--补虚和胃·降逆润燥大黄甘草汤--荡热和胃·通利大便茯苓泽泻汤--健脾渗湿·温阳化饮文蛤汤--清热止渴·宣散风水半夏干姜散--温胃散寒·止呕化饮生姜半夏汤--散结通阳化饮橘皮汤--降逆散寒·理气和胃橘皮竹茹汤--清热补虚·降逆和胃桂枝汤--解肌发表·调和营卫小承气汤--宣气除滞`清热通便桃花汤--温中固脱`涩肠止利白头翁汤--清热燥湿栀子豉汤--清热除烦通脉四逆汤--回阳救逆紫参汤----清热止痛诃梨勒散-升举中气·固脱止利黄芩汤--益气温中·降逆清热薏苡附子败酱散--排脓解毒,通阳散结大黄牡丹皮汤---荡热解毒,消肿排脓王不留行散----行气血,通经脉排脓散----排脓化毒排脓汤---清热解毒,消肿排脓黄连粉---清泻心火,燥湿化毒藜芦甘草汤---涌吐导痰鸡屎白散---清热祛风,通利二便蜘蛛散-治疝气甘草粉蜜汤-安胃和中·诱蛔杀之乌梅丸---滋阴泄热,温阳通降,安蛔止痛桂枝茯苓丸-治瘀血引起之各种病症附子汤--治阳虚寒湿凝滞胶艾汤 --补血缓痛·止血安胎当归芍药散---养血疏肝,健脾利湿,止痛安胎干姜人参半夏丸---温补脾胃,蠲饮降逆当归贝母苦参丸---养血润燥,清热解郁葵子茯苓散---治妊娠身重·小便不利当归散--养血清热,调肝益脾白术散--健脾除湿,温中安胎枳实芍药散--行气散结,和血止痛下瘀血汤---活血逐瘀桂枝汤---解肌发表,调和营卫竹叶汤--扶正祛邪,表里兼治竹皮大丸---安中益气,除烦止呕白头翁加甘草阿胶汤--补血益气,清热止利三物黄芩汤---清热燥湿,滋阴养血《千金》内补当归建中---养血补虚,和营止痛半夏厚朴汤---行气开郁,降逆化痰甘麦大枣汤---养心安神,和中缓急温经汤---温经散寒,养血祛瘀土瓜根散---破瘀通经胶姜汤---调补冲任,温阳散寒大黄甘遂汤---破血逐水抵当汤---荡涤内热,攻坚破血矾石丸---清热利湿,杀虫止痒 -红蓝花酒---活血止痛蛇床子散----暖宫燥湿,杀虫止痒狼牙汤---清热燥湿,杀虫止痒小儿疳虫蚀齿方--行气活血,消肿杀虫伤寒论药方详解桂枝汤桂枝加葛根汤--解肌祛风,生津液,舒筋脉桂枝加附子汤---扶阳固本,调和营卫桂枝加芍药汤--调和营卫,理脾和中,缓急止痛桂枝去芍药加附子汤---温里复阳,辛散阴邪桂枝麻黄各半汤---疏达肌腠,轻解表邪,调和营卫桂枝二麻黄一汤---调和营卫,微发其汗桂枝二越婢一汤--微发其汗,兼清里热桂枝去桂加茯苓白术汤---调和营卫,健脾利湿桂枝加厚朴杏子汤---解肌祛风,降气平喘桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤桂枝甘草汤---温补心阳小建中汤---温中补虚,缓急止痛桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤--温通心阳,重镇开窍桂枝加桂汤---温中散寒,降逆逐邪桂枝甘草龙骨牡蛎汤---温复心阳,安神除烦桂枝附子汤---温经散寒,祛风胜湿桂枝去桂加茯苓白术汤--调和营卫,健脾利湿桂枝加芍药汤---]调和营卫,理脾和中,缓急止痛桂枝加大黄汤---解肌祛邪,泻实通里桂枝人参汤---温中解表麻黄汤---发汗解表,宣肺平喘大青龙汤---发汗解表,清热除烦小青龙汤---解表散寒,温肺化饮。

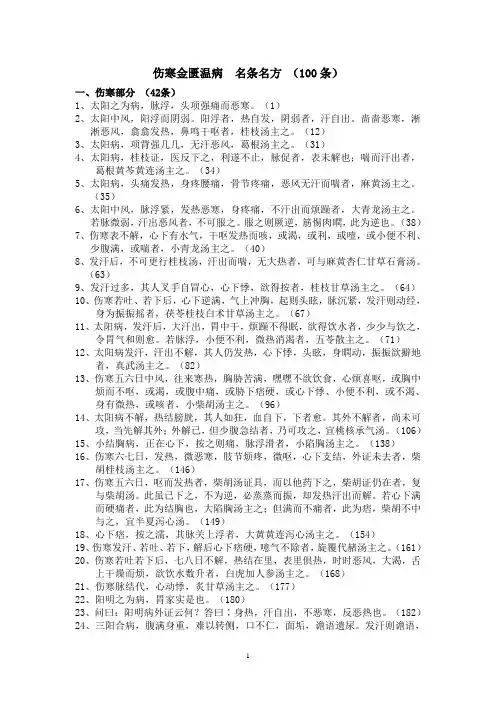

伤寒金匮温病名条名方(100条)一、伤寒部分(42条)1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

(1)2、太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)3、太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

(31)4、太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者,葛根黄芩黄连汤主之。

(34)5、太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)6、太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。

服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

(38)7、伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

(40)8、发汗后,不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

(63)9、发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,桂枝甘草汤主之。

(64)10、伤寒若吐、若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

(67)11、太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。

若脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。

(71)12、太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

(82)13、伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

(96)14、太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外;外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

(106)15、小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。

(138)16、伤寒六七日,发热,微恶寒,肢节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。

伤寒、金匮方剂一览表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

伤寒论汤方药物组成一览表

《伤寒论基本药物列名表》

甘草、白术、附子、黄连、柴胡、栀子、大黄、石膏、葛根、麻黄、桂枝、大枣、厚朴、人参、半夏、黄芩、香豉、枳实、知母、桔梗、杏仁、芍药、胶饴、当归、秦皮、萎蕤、猪苓、茯苓、芒硝、竹叶、贝母、细辛、葱白、梗米、白粉、乌梅、海藻、滑石、通草、麻仁、泽泻、生地、升麻、瓜蒂、文蛤、白蜜、虻虫、水蛭、芫花、甘遂、阿胶、铅丹、蜀椒、蜀漆、苦酒、清酒、乾姜、生姜、黄柏、连翘、巴豆、桃仁、人尿、牡蛎、龙骨、烧焜灰、余余粮、代赭石、商陆根、土瓜根、旋覆花、茵陈蒿、吴

茱萸、五味子、葶苈子、猪肤、鸡子白、鸡子黄、瓜蒌根、麦门冬、天门冬、白头翁、梓白皮、赤石脂、赤小豆、猪胆汁、糯米、韭白

金匮要略方剂一览表

大黄虫丸

括蒌白白酒汤蒌实白白酒

括蒌白半夏汤蒌实白白酒半夏

枳实白桂枝汤蒌实白枳实桂枝厚朴

大黄桃仁虫

土瓜根芍药桂枝虫水蛭虫桃仁大黄

11。

伤寒金匮方证相应应用全集(一) 对号入座初起感冒------葛根汤前额头痛,后头痛,脖子、肩膀、背部酸痛、不舒服-----葛根汤鼻涕或痰稀稀白白似鸡蛋清小青龙汤鼻涕或痰黄黏稠麻杏甘石汤咳嗽痰稀白小青龙汤咳嗽干咳、黄黏稠麦门冬汤喉咙不舒服吃冰或吹风就不舒服小青龙汤喉咙不舒服,咽喉痛、发炎麦门冬汤晕苓桂术甘汤痛芍药甘草汤肚子不舒服平胃散拉肚子急性肠炎葛根芩连汤见药方解说小柴胡汤(二) 药方解说葛根汤:1.感冒初起2.头痛、发烧、恶寒、脖子、肩膀、骨节疼痛,而无汗。

一般头痛、脖子、肩膀、背部酸痛都可以用。

*注意事项:一直在流汗的时候,不要服用。

平常吃不会发汗,但感冒欲汗不得汗时,则会发汗。

小青龙汤:1. 感冒第一、二天不要用,第三天后不管有哪些症状,只要流清涕或稀白的痰都可以使用,一吃不管是咳嗽、流鼻水、发烧恶寒,通通可以痊愈。

2.平常任何时候,只要见到流清涕就可以用。

3.过敏性鼻炎,气管炎、支气管炎,动不动就打喷嚏,流稀稀白白的鼻涕(成泡沫状似鸡蛋清)。

4.寒性的气喘—气喘而有恶寒、流清涕或稀白的痰。

5.寒咳-咳嗽而痰白稀。

一吃冷、一吹风就咳(或不舒服)。

*注意事项:感冒第一、二天不可以使用。

麻杏甘石汤:1.流黄稠的鼻涕或痰。

2.热性的气喘、急性肺炎、热郁肺叶(胸闷、呼吸急促,唇红似擦胭脂,量体温却不一定发高烧) 。

麦门冬汤:1.热咳,干咳—咳嗽无痰,喉咙会痛、沙哑,或咳嗽痰黄稠。

扁桃腺发炎。

2.常说话者,最佳保养药方。

苓桂术甘汤:1.几乎所有的晕都有效,包括内耳、前庭神经不平衡、低血压…等。

2.晕车(上车前就吃或用浓缩药粉填在肚脐,再上贴透气胶布亦可;吃了不但不伤胃,反而胃口大开又健胃)。

3.眼压过高(平常眼睛、眼眶会胀胀的)。

4.鼻涕倒流。

青白色的痰或鼻涕。

芍药甘草汤:1.中药的止痛药,虽然不一定百分之百可以止痛,但简单安全有效。

2.全身一切挛急疼痛都可以用,尤其---痛经、小朋友半夜哭闹、治腹痛如神(日本汉医博士极力称赞)、爬山回来小腿肚痛。

金匮要略方论汉张仲景《金匮要略方论》脏腑经络先后病脉证第一1.问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

四季脾王不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

(酸入肝,焦苦入心,甘入脾。

脾能伤肾,肾气微弱,则水不行;水不行,则心火气盛则伤肺;肺被伤,则金气不行;金气不行,则肝气盛,则肝自愈。

此治肝补脾之要妙也。

)肝虚则用此法,实则不在用之。

经曰:虚虚实实,补不足,损有余。

是其义也。

余脏准此。

2.夫人秉五常,因风气而生长,风气虽能生万物,亦能害万物。

如水能浮舟,亦能复舟。

若五脏元贞通畅,人即安和,客气邪风,中人多死。

千般疢难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室金刃,虫兽所伤,以凡详之,病由都尽。

若人能养慎,不令邪风干忤经络,适中经络,未流传腑脏,即医治之。

四肢才觉重滞,即导引吐纳,针灸膏摩,勿令九窍闭塞。

更能无犯王法,禽兽灾伤,房室勿令竭之,服食节其冷、热、苦、酸、辛、甘,不遗形体有衰;病则无由入其腠理。

腠者,是三焦通会元贞之处,为血气所注;理者,是皮肤脏腑之文理也。

3.问曰:病人有气色见于面部,愿闻其说。

师曰:鼻头色青,腹中痛,苦冷者死。

一云:腹中冷苦痛者死。

鼻头色微黑者,有水气;色黄者,胸上有寒;色白者,亡血也。

设微赤非时者死。

其目正园者,痉,不治。

又色青为痛,色黑为劳,色赤为风,色黄者便难,色鲜明者有留饮。

4.师曰:病人语声寂然,喜惊呼者,骨节间病;语声喑喑然不彻者,心膈间病;语声啾啾然细而长者,头中病。

(一作痛)5.师曰:息摇肩者,心中坚;息引胸中上气者,咳;息张口短气者,肺痿唾沫。

6.师曰:吸而微数,其病在中焦,实也,当下之即愈,虚者不治。

在上焦者,其吸促;在下焦者,其吸远。

此皆难治。

呼吸动摇振振者,不治。

7.师曰:寸口脉动者,因其王时而动,假令肝王色青,四时各随其色。

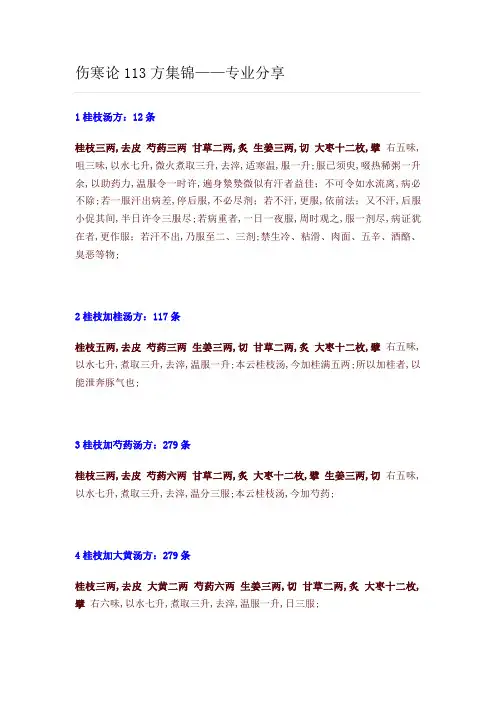

伤寒论113方集锦——专业分享1桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右五味, 咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升;服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除;若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽;若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂;禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物;2桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升;本云桂枝汤,今加桂满五两;所以加桂者,以能泄奔豚气也;3桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服;本云桂枝汤,今加芍药;4桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;5桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗;6桂枝加附子汤方:20桂枝三两,去皮芍药三两甘草三两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子一枚,炮,去皮,破八片右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升;本云桂枝汤,今加附子,将息如前法;7挂枝去芍药汤方:21桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右四味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今去芍药,将息如前法;8桂枝去芍药加附子汤方:22桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子炮,去皮,破八片,一枚右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升;本云桂枝汤,今去芍药,加附子,将息如前法;9桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方:112桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘牡蛎五两,熬蜀漆三两,洗去腥龙骨四两右七味,以水一斗二升,先煮蜀漆,减二升;内诸药,煮取三升,去滓,温服一升;本云桂枝汤,今去芍药,加蜀漆牡蛎龙骨;10桂枝甘草龙骨牡蛎汤方:118桂枝一两,去皮甘草二两,炙牡蛎二两,熬龙骨二两右四味,以水五升,煮取二升半,去滓,温服八合,日三服;11桂枝人参汤方:163桂枝四两,另切甘草四两,炙白术三两人参三两干姜三两右五味,以水九升,先煮四味,取五升;内桂,更煮取三升,去滓,温服一升,日再,夜一服;人参汤加桂枝——小编按12桂枝附子汤方:174 桂枝加白术汤桂枝四两,去皮附子三枚,炮,去皮,破生姜三两,切大枣十二枚,擘甘草二两,炙右五味,以水六升,煮取二升,去滓,分温三服;13桂枝去桂加茯苓白术汤方:28芍药三两甘草二两,炙生姜,切白术茯苓各三两大枣擘,十二枚右六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈;本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓白术;14桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方:62桂枝三两,去皮芍药四两甘草二两,炙人参三两大枣十二枚,擘生姜四两右六味,以水一斗二升,煮取三升,去滓,温服一升;本云桂枝汤,今加芍药生姜人参;15麻黄汤方:35麻黄三两,去节桂枝二两,去皮甘草一两,炙杏仁七十个,去皮尖右四味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升半,去滓,温服八合,覆,取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息;16大青龙汤方:38麻黄六两,去节桂枝二两,去皮甘草二两,炙杏仁四十枚,去皮尖生姜三两,切大枣十枚,擘石膏如鸡子大,碎右七味,以水九升,先煮麻黄,减二升;去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,取微似汗;汗出多者,温粉粉之;一服汗者,停后服;若复服,汗多亡阳,遂一作逆虚,恶风、烦躁、不得眠也;17小青龙汤方:40麻黄去节芍药细辛干姜甘草炙桂枝去皮,各三两五味子半升半夏半升,洗右八味,以水一斗,先煮麻黄减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升;若渴,去半夏,加栝楼根三两;若微利,去麻黄,加荛花,如一鸡子,熬令赤色;若噎者,去麻黄,加附子一枚,炮;若小便不利、少腹满者,去麻黄,加茯苓四两;若喘,去麻黄,加杏仁半升,去皮尖;18桂枝麻黄各半汤方:23桂枝一两十六铢,去皮芍药生姜切甘草炙麻黄各一两,去节大枣四枚,擘杏仁二十四枚,汤浸去皮尖及两仁者右七味,以水五升,先煮麻黄一二沸,去上沫,内诸药,煮取一升八合,去滓,温服六合;本云桂枝汤三合,麻黄汤三合,并为六合,顿服,将息如上法;19桂枝二麻黄一汤方:25桂枝一两十七铢去皮芍药一两六铢麻黄十六铢,去节生姜一两六铢,切杏仁十六个,去尖皮甘草一两二铢,炙大枣五枚,擘右七味,以水五升,先煮麻黄一二沸,去上沫,内诸药,煮取二升,去滓,温服一升,日再服;本云桂枝汤二分、麻黄汤一分,合为二升,分再服;今合为一方,将息如前法;20桂枝二越婢一汤方:27桂枝去皮芍药麻黄甘草各十八铢,炙大枣四枚,擘生姜一两二铢,切石膏二十四铢,碎,绵裹右七味,以水五升,煮麻黄一二沸,去上沫,内诸药,煮取二升,去滓,温服一升;本云当裁为越婢汤、桂枝汤合之,饮一升;今合为一方,桂枝汤二分、越婢汤一分;21麻黄细辛附子汤方:301麻黄二两,去节细辛二两附子一枚,炮,去皮,破八片右三味,以水一斗,先煮麻黄,减二升,去上沫;内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;22麻黄附子甘草汤方:302麻黄二两,去节甘草二两,炙附子一枚,炮,去皮,破八片右三味,以水七升,先煮麻黄一两沸,去上沫;内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;23麻黄杏仁甘草石膏汤方:63麻黄四两,去节杏仁五十个,去皮尖甘草二两,炙石膏半斤,碎,绵裹右四味,以水七升,煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升,去滓,温服一升;24麻黄连轺赤小豆汤方:206麻黄二两,去节连轺二两,连翘根是杏仁四十个,去皮尖赤小豆一升大枣十二枚,孽生梓白皮一生,切生姜二两,切甘草二两,炙右八味,以潦水一斗,先煮麻黄再沸,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓;分温三服;半日服尽 ;温服一升;25葛根汤方:31葛根四两麻黄三两,去节桂枝二两,去皮生姜三两,切甘草二两,炙芍药二两大枣十二枚,擘右七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去白沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗;余如桂枝法,将息及禁忌,诸汤皆仿此;桂枝汤加葛根,麻黄——小编按26葛根加半夏汤方:33葛根四两麻黄三两去节甘草二两,炙芍药二两桂枝二两,去皮生姜二两,切半夏半升,洗枣十二枚,擘右八味,以水一斗,先煮葛根、麻黄,减二升,去白沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升;覆,取微似汗;27葛根黄芩黄连汤方:34葛根半斤甘草二两,炙黄芩三两黄连三两右四味,以水八升,先煮葛根,减二升,内诸药,煮取二升,去滓,分温再服;28桂枝加葛根汤方:14葛根四两麻黄三两,去节芍药二两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘桂枝二两去皮右七味,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升;覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌;宋本方后注云:"臣亿等仅按,仲景本论,太阳中风,自汗,用桂枝,伤寒无汗用麻黄,今证云,汗出恶风,而方中有麻黄,恐非本意也,第三卷有葛根汤证云,无汗恶风,正与此方同,是合用麻黄也,此云桂枝加葛根,恐是桂枝中但加葛根耳;"29白虎汤方:219知母六两石膏一斤,碎甘草二两,炙粳米六合右四味,以水一斗,煮米熟,汤成去滓;温服一升,日三服;30白虎加人参汤方:168知母六两石膏一斤,碎甘草二两,炙人参二两粳米六合右五味,以水一斗,煮米熟,汤成去滓,温服一升,日三服;此方立夏后、立秋前,乃可服;立秋后不可服;正月、二月、三月尚凛冷,亦不可与服之,与之则呕利而腹痛;诸亡血虚家,亦不可与,得之则腹痛利者,但可温之,当愈;31竹叶石膏汤方:397竹叶二把石膏一斤半夏半升,洗麦门冬一升,去心人参二两甘草二两,炙粳米半升右七味,以水一斗,煮取六升,去滓;内粳米,煮米熟,汤成去米,温服一升,日三服;32调胃承气汤方:29甘草干姜汤方、芍药甘草汤方、四逆汤方大黄四两,去皮,清酒洗甘草二两,炙芒消半升右三味,以水三升,煮取一升,去滓,内芒消,更上火微煮令沸,少少温服之;33小承气汤方:208大黄四两,洒洗厚朴二两,去皮,炙枳实大者,炙,三枚右三味,以水四升,煮取一升二合;去滓,分温二服,初服汤当更衣,不尔者尽饮之;若更衣者,勿服之;34大承气汤:208大黄四两,酒洗厚朴半斤,炙,去皮枳实五枚,炙芒硝三合右四味,以水一斗,先煮二物,取五升,去滓;内大黄,更煮取二升,去滓;内芒消,更上微火一两沸,分温再服;得下,余勿服;35桃核承气汤方:106桃仁五十个,去皮尖大黄四两桂枝二两,去皮甘草二两,炙芒消二两右五味,以水七升,煮取二升半,去滓,内芒消,更上火,微沸下火;先食温服五合,日三服,当微利;36抵当汤方:124水蛭熬虻虫各三十个,去翅足,熬桃仁二十个,去皮尖大黄三两,酒洗右四味,以水五升,煮取三升,去滓,温服一升,不下更服;37大陷胸汤方:134大黄六两,去皮芒消一升甘遂一钱匕右三味,以水六升,先煮大黄,取二升,去滓,内芒消,煮一两沸,内甘遂末,温服一升,得快利,止后服;38小陷胸汤方:138黄连一两半夏半升,洗栝楼实大者一枚右三味,以水六升,先煮栝楼,取三升,去滓;内诸药,煮取二升,去滓,分温三服;39十枣汤方:152芫花熬甘遂大戟右三味,等分,各别捣为散;以水一升半,先煮大枣肥者十枚,取八合,去滓,内药末;强人服一钱匕,羸人服半钱,温服之;平旦服;若下少,病不除者,明日更服,加半钱;得快下利后,糜粥自养;40桅子豉汤方:221 76肥桅子十四枚,擘香豉四合,绵裹右二味,以水四升,煮桅子取二升半,去滓;内鼓,更煮取一升半,去滓,分二服;温进一服,得快吐者,止后服;41桅子甘草豉汤方:76桅子十四个,擘甘草二两,炙香豉,四合绵裹右三味,以水四升,先煮桅子、甘草,取二升半,内豉,煮取一升半,去滓,分二服;温进一服,得吐者,止后服;42桅子生姜鼓汤方:76桅子十四个,擘生姜五两香豉四台,绵裹右三味,以水四升,先煮桅子、生姜,取二升半,内豉,煮取一升半,去滓,分二服;温进一服,得吐者,止后服;43桅子厚朴汤方:79桅子十四个,擘厚朴四两,炙,去皮枳实四枚,水浸,炙令黄右三味,以水三升半,煮取一升半,去滓,分二服;温进一服,得吐者,止后服;44桅子干姜汤方:80桅子十四个,擘干姜二两右二味,以水三升半,煮取一升半,去滓,分二服,温进一服;得吐者,止后服;45桅子柏皮汤方:261肥桅子十五个,擘甘草一两,炙黄柏二两右三味,以水四升,煮取一升半,去滓,分温再服;46茵陈蒿汤方:236茵陈蒿六两桅子十四枚,擘大黄二两,去皮右三味,以水一斗二升,先煮茵陈,减六升;内二味,煮取三升,去滓,分三服;小便当利,尿如皂荚汁状,色正赤,一宿腹减,黄从小便去也;47枳实桅子豉汤方:393枳实三枚,炙桅子十四个,擘豉一升,绵裹右三味,以清浆水七升,空煮取四升;内枳实、桅子,煮取二升;下豉,更煮五六沸,去滓,温分再服,覆,令微似汗;若有宿食者,内大黄如博碁子五六枚,服之愈;48小柴胡汤方:37柴胡半斤黄芩三两人参三两甘草炙生姜各三两,切大枣十二枚,擘半夏半升,洗右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服;49大柴胡汤方:103柴胡半斤黄芩三两芍药三两半夏半升,洗生姜五两,切枳实四枚,炙大枣十二枚,擘右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓再煎,温服一升,日三服;一方加大黄二两,若不加,恐不为大柴胡汤;50柴胡加芒硝汤方:104柴胡二两十六铢黄芩一两人参一两甘草一两,炙生姜一两,切半夏二十铢本云,五枚,洗; 大枣四枚,擘芒硝二两右八味,以水四升,煮取二升,去滓,内芒硝,更煮微沸,分温再服;不解更作;51柴胡桂枝汤方:146黄芩一两半人参一两半甘草一两,炙半夏二合半,洗芍药一两半大枣六枚,擘生姜一两半,切柴胡四两桂枝一两半,去皮右九味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升;本云人参汤,作如桂枝法,加半夏、柴胡、黄芩,复如柴胡法;今用人参作半剂;小柴胡汤加桂枝,芍药——小编按52柴胡桂枝干姜汤方:147柴胡半斤桂枝三两,去皮干姜二两栝楼根四两黄芩三两牡蛎二两,熬甘草二两,炙右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服;初服微烦,复服汗出便愈;53柴胡加龙骨牡蛎汤方:107柴胡四两龙骨黄芩生姜切铅丹人参桂枝去皮茯苓各一两半半夏二合半,洗大黄二两牡蛎一两半,熬大枣六枚,擘右十二味,以水八升,煮取四升,内大黄,切如碁子,更煮一两沸,去滓,温服一升;本云柴胡今加龙骨等;54黄芩汤方:172黄芩三两芍药二两甘草二两,炙大枣十二枚,擘右四味,以水一斗,煮取三升,去滓,温服一升,日再,夜一服;55黄芩加半夏生姜汤方:172黄芩三两芍药二两甘草二两,炙大枣擘,十二枚半夏半升,洗生姜一方三两,切,一两半右六味,以水一斗,煮取三升,去滓,温服一升,日再,夜一服;56大黄黄连泻心汤方:154大黄二两黄连一两右二味,以麻沸汤二升渍之,须臾绞去滓;分温再服57附子泻心汤方:155大黄二两黄连一两黄芩一两附子一枚,炮,去皮破,别煮取汁右四味,切三味,以麻沸汤二升渍之,须臾绞去滓,内附子汁,分温再服;58甘草泻心汤方:158甘草四两,炙黄芩三两干姜三两半夏半升,洗大枣十二枚,擘黄连一两右六味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升;温服一升,日三服;59半夏泻心汤方:149半夏半升,洗黄芩干姜人参甘草各三两,炙黄连一两大枣十二枚,擘右七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升, 日三服;须大陷胸汤者,方用前第二法;一方用半夏一升60生姜泻心汤方:157 生姜四两,切甘草三两,炙人参三两干姜一两黄芩三两半夏半升,洗黄连一两大枣十二枚,擘右八味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服;附子泻心汤,本云加附子,半夏泻心汤,甘草泻心汤,同体别名耳;生姜泻心汤,本云理中人参黄芩汤,去桂枝、术,加黄连,并泻肝法;61干姜黄芩黄连人参汤方:359干姜黄芩黄连人参各三两右四味,以水六升,煮取二升,去滓,分温再服;62黄连汤方:173黄连三两甘草三两,炙干姜三两桂枝三两,去皮人参二两半夏半升,洗大枣十二枚,擘右七味,以水一斗,煮取六升,去滓,温服;昼三夜二;63旋复代赭汤方:161旋复花三两人参二两生姜五两代赭一两甘草三两,炙半夏半升,洗,大枣十二枚,擘右七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升;温服一升,日三服;64四逆汤方:29甘草二两,炙干姜一两半附子一枚,生用,去皮,破八片右三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服;强人可大附子一枚、干姜三两65通脉四逆汤方:317甘草二两,炙附子大者一枚,生用,去皮,破八片干姜三两,强人可四两右三味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服,其脉即出者愈;面色赤者,加葱九茎;腹中痛者,去葱,加芍药二两;呕者,加生姜二两;咽痛者,去芍药,加桔梗一两;利止脉不出者,去桔梗,加人参二两;病皆与方相应者,乃服之;66通脉四逆加猪胆汁汤方:390甘草二两,炙干姜三两,强人可四两附子大者一枚,生,去皮,破八片猪胆汁右四味,以水三升,煮取一升二合,去滓;内猪胆汁,分温再服,其脉即来;无猪胆,以羊胆代之;67干姜附子汤方:61干姜一两附子一枚,生用,去皮,切八片右二味,以水三升,煮取一升,去滓,顿服;68四逆加人参汤方:385甘草二两,炙附子一枚,生,去皮,破八片干姜一两半人参一两右四味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服;69茯苓四逆汤方:69茯苓四两人参一两附子一枚,生用,去皮,破八片甘草二两,炙干姜一两半右五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日二服;70四逆加人参汤方:385甘草二两,炙附子一枚,生,去皮,破八片干姜一两半人参一两右四味,以水三升,煮取一升二合,去滓,分温再服;71附子汤方:304附子二枚,炮,去皮,破八片茯苓三两人参二两白术四两芍药三两右五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;72真武汤方:316茯苓三两芍药三两白术二两生姜切,三两附子一枚,炮,去皮,破八片右五味,以水八升,煮取三升,去滓;温服七合,日三服;若咳者,加五味子半升,细辛一两,干姜一两;若小便利者,去茯苓;若下利者,去芍药,加干姜二两;若呕者,去附子,加生姜,足前为半斤;73白通汤方:314葱白四茎干姜一两附子一枚,生,去皮,破八片右三味,以水三升,煮取一升,去滓,分温再服;74白通加猪胆汁汤:315葱白四茎干姜一两附子一枚,生,去皮,破八片人尿五合猪胆汁一合右五味,以水三升,煮取一升,去滓,内胆汁、人尿,和令相得,分温再服;若无胆,亦可用;75当归四逆汤方:351当归三两桂枝三两,去皮芍药三两细辛三两甘草二两,炙通草二两,大枣二十五枚,擘一法十二枚右七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;76当归四逆加吴茱萸生姜汤方:352当归三两芍药三两甘草二两,炙通草二两桂枝三两,去皮细辛三两生姜半斤,切吴茱萸二升大枣二十五枚,擘右九味,以水六升,清酒六升和,煮取五升,去滓,温分五服;一方,酒水各四升;77甘草汤方:311甘草二两右一味,以水三升,煮取一升半,去滓,温服七合,日二服;78桔梗汤方:311桔梗一两甘草二两右二味,以水三升,煮取一升,去滓,温分再服;79桂枝甘草汤方:64桂枝四两,去皮甘草二两,炙右二味,以水三升,煮取一升,去滓,顿服;80甘草干姜汤方:29甘草四两,炙干姜二两右二味,以水三升,煮一升五合,去滓,分温再服;81芍药甘草汤方:29白芍药甘草各四两,炙右二味,以水三升,煮取一升五合,去滓,分温再服;82芍药甘草附子汤方:68芍药甘草各三两,炙附子一枚,炮,去皮,破八片右三味,以水五升,煮取一升五合,去滓,分温三服;83茯苓甘草汤方:73茯苓二两桂枝二两,去皮甘草一两,炙生姜三两,切右四味,以水四升,煮取二升,去滓,分温三服;84茯苓桂枝甘草大枣汤方:65茯苓半斤桂枝四两,去皮甘草二两,炙大枣十五枚,擘右四味,以甘澜水一斗,先煮茯苓,减二升,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;作甘澜水法:取水二斗,置大盆内,以杓扬之,水上有珠子五六千颗相逐,取用之;85茯苓桂枝白术甘草汤方:67茯苓四两桂枝三两,去皮白术甘草各二两,炙右四味,以水六升,煮取三升,去滓,分温三服;86厚朴生姜半夏甘草人参汤方:66厚朴半斤,炙,去皮生姜半斤,切半夏半升,洗甘草二两人参一两右五味,以水一斗,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;87小建中汤方:100桂枝三两,去皮甘草二两,炙大枣十二枚,擘芍药六两生姜三两,切胶饴一升右六味,以水七升,煮取三升,去滓,内饴,更上微火消解;温服一升,日三服;呕家不可用建中汤,以甜故也;88炙甘草汤方:177甘草四两,炙生姜三两,切人参二两生地黄一斤桂枝三两,去皮阿胶,二两麦门冬半升,去心麻仁半升大枣三十枚,擘右九味,以清酒七升,水八升,先煮八味,取三升,去滓,内胶烊消尽,温服一升,日三服;一名复脉汤;89理中丸方:386人参干姜甘草炙白术各三两右四味,捣筛,蜜和为丸,如鸡子黄许大;以沸汤数合,和一丸,研碎,温服之,日三四、夜二服;腹中未热,益至三四丸,然不及汤;汤法:以四物依两数切,用水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服;若脐上筑者,肾气动也,去术加桂四两;吐多者,去术加生姜三两;下多者还用术;悸者,加茯苓二两;渴欲得水者,加术,足前成四两半;腹中痛者,加人参,足前成四两半;寒者,加干姜,足前成四两半;腹满者,去术,加附子一枚;服汤后,如食顷,饮热粥一升许,微自温,勿发揭衣被牡蛎熬泽泻蜀漆暖水洗去腥葶苈子熬商陆根熬海藻洗去咸栝楼根各等分右七味,异捣,下筛为散;更于臼中治之,白饮和服方寸匕,日三服;小便利,止后服;90乌梅丸方:338乌梅三百枚细辛六两干姜十两黄连十六两当归四两附子六两炮,去皮蜀椒出汗,四两桂枝六两,去皮人参六两黄柏六两右十味,异捣筛,合治之;以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五斗米下,饭熟捣成泥,和药令相得;内臼中,与蜜杵二千下,丸如梧桐子大;先食饮服十丸,日三服,稍加至二十丸;禁生冷、滑物、臭食等;91麻子仁丸:247麻子仁二升芍药半斤枳实半斤,炙大黄一斤,去皮厚朴一尺,炙,去皮杏仁一升,去皮尖,熬右六味,蜜和丸如梧桐子大;饮服十丸,日三服,渐加,以知为度;92蜜煎导方:233食蜜七合右一味,于铜器内,微火煎,当须凝如饴状,搅之勿令焦着,欲可丸,并手捻作挺,令头锐,大如指,长二寸许;当热时急作,冷则鞕;以内谷道中,以手急抱,欲大便时乃去之;又大猪胆一枚,泻汁,和少许法醋,以灌谷道内,如一食顷,当大便出宿食恶物,甚效;93土瓜根方缺23394抵当丸方:126水蛭二十个,熬虻虫二十个,熬,去翅足桃仁二十五个,去皮尖大黄三两右四味,捣分四丸;以水一升,煮一丸,取七合服之;晬时,当下血;若不下者,更服;95大陷胸丸方:131大黄半斤葶苈子半升,熬芒硝半升杏仁半升,去皮尖,熬黑右四味,捣筛二味,内杏仁、芒硝,合研如脂,和散;取如弹丸一枚,别捣甘遂末一钱匕、白蜜二合、水二升,煮取一升,温顿服之,一宿乃下;如不下,更服,取下为效;禁如药法;96五苓散方:71猪苓十八铢,去皮泽泻一两六铢白术十八铢茯苓十八铢桂枝半两,去皮右五味,捣为散,以白饮和,服方寸匕,日三服;多饮暖水,汗出愈,如法将息;97文蛤散方:141文蛤五两右一味,为散,以沸汤和一方寸匕服;汤用五合98白散方:141桔梗三分巴豆一分,去皮心,熬黑,研如脂贝母三分右三味为散,内巴豆,更于臼中杵之,以白饮和服;强人半钱匕,羸者减之,病在膈上必吐,在膈下必利,不利,进热粥一杯;利过不止,进冷粥一杯;身热、皮粟不解,欲引衣自覆;若以水胺之,洗之,益令热劫不得出,当汗而不汗则烦,假令汗出已,腹中痛,与芍药三两如上法;99半夏散及汤方:313半夏洗桂枝去皮甘草炙右三味,等分,各别捣筛已,合治之;白饮和服方寸匕,日三服;若不能散服者,以水一升,煎七沸,内散两方寸匕,更煮三沸,下火令小冷,少少咽之;半夏有毒,不当散服;100瓜蒂散方:166。

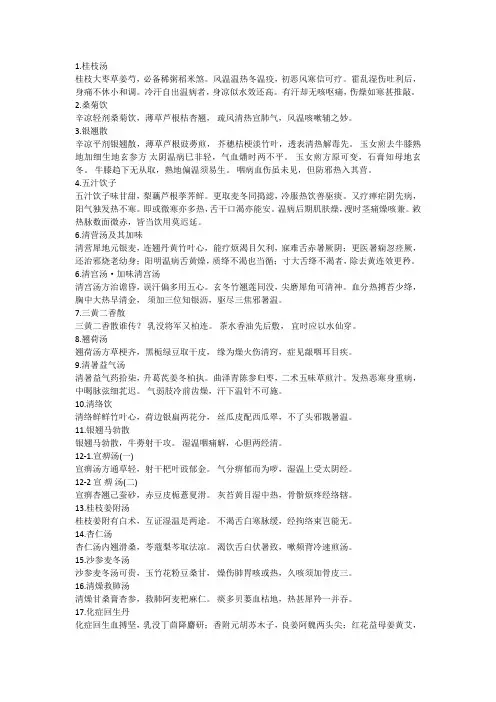

1.桂枝汤桂枝大枣草姜芍,必备稀粥稻米煞。

风温温热冬温疫,初恶风寒信可疗。

霍乱湿伤吐利后,身痛不休小和调。

冷汗自出温病者,身凉似水效还高。

有汗却无咳呕痛,伤燥如寒甚推敲。

2.桑菊饮辛凉轻剂桑菊饮,薄草芦根桔杏翘,疏风清热宣肺气,风温咳嗽辅之妙。

3.银翘散辛凉平剂银翘散,薄草芦根豉蒡煎,芥穗桔梗淡竹叶,透表清热解毒先。

玉女煎去牛膝熟地加细生地玄参方太阴温病巳非轻,气血燔时两不平。

玉女煎方原可变,石膏知母地玄冬。

牛膝趋下无从取,熟地偏温须易生。

咽病血伤虽未见,但防邪热入其营。

4.五汁饮子五汁饮子味甘甜,梨藕芦根荸荠鲜。

更取麦冬同捣滤,冷服热饮善驱痰。

又疗瘅疟阴先病,阳气独发热不寒。

即或微寒亦多热,舌干口渴亦能安。

温病后期肌肤燥,溲时茎痛燥咳兼。

敹热脉数面微赤,皆当饮用莫迟延。

6.清营汤及其加味清营犀地元银麦,连翘丹黄竹叶心,能疗烦渴目欠利,寐难舌赤暑厥阴;更医暑痫忽痉厥,还治邪烧老幼身;阳明温病舌黄燥,质绛不渴也当循;寸大舌绛不渴者,除去黄连效更矜。

6.清宫汤·加味清宫汤清宫汤方治谵昏,误汗偏多用五心。

玄冬竹翘莲同没,尖磨犀角可清神。

血分热搏苔少绛,胸中大热早清金,须加三位知银沥,驱尽三焦邪暑温。

7.三黄二香散三黄二香散谁传?乳没将军又柏连。

茶水香油先后敷,宜时应以水仙穿。

8.翘荷汤翘荷汤方草梗齐,黑栀绿豆取干皮,缘为燥火伤清窍,症见龈咽耳目疾。

9.清暑益气汤清暑益气药拾柒,升葛芪姜冬柏执。

曲泽青陈参归枣,二术五味草煎汁。

发热恶寒身重病,中暍脉弦细芤迟。

气弱肢冷前齿燥,汗下温针不可施。

10.清络饮清络鲜鲜竹叶心,荷边银扁两花分,丝瓜皮配西瓜翠,不了头邪戡暑温。

11.银翘马勃散银翘马勃散,牛蒡射干攻。

湿温咽痛解,心胆两经清。

12-1.宣痹汤(一)宣痹汤方通草轻,射干杷叶豉郁金。

气分痹郁而为哕,湿温上受太阴经。

12-2宣痹汤(二)宣痹杏翘己蚕砂,赤豆皮栀薏夏滑。

灰苔黄目湿中热,骨骱烦疼经络辖。

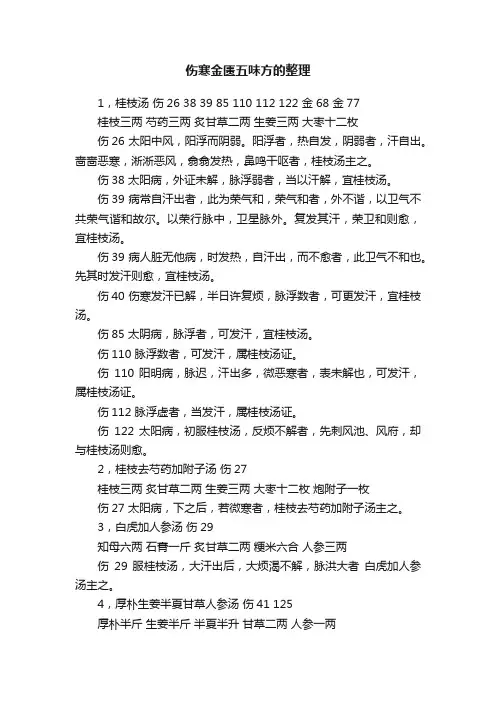

伤寒金匮五味方的整理1,桂枝汤伤26 38 39 85 110 112 122 金68 金77桂枝三两芍药三两炙甘草二两生姜三两大枣十二枚伤26 太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

伤38 太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。

伤39 病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫星脉外。

复发其汗,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

伤39 病人脏无他病,时发热,自汗出,而不愈者,此卫气不和也。

先其时发汗则愈,宜桂枝汤。

伤40 伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

伤85 太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。

伤110 脉浮数者,可发汗,属桂枝汤证。

伤110 阳明病,脉迟,汗出多,微恶寒者,表未解也,可发汗,属桂枝汤证。

伤112 脉浮虚者,当发汗,属桂枝汤证。

伤122 太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

2,桂枝去芍药加附子汤伤27桂枝三两炙甘草二两生姜三两大枣十二枚炮附子一枚伤27 太阳病,下之后,若微寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。

3,白虎加人参汤伤29知母六两石膏一斤炙甘草二两粳米六合人参三两伤29 服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者白虎加人参汤主之。

4,厚朴生姜半夏甘草人参汤伤41 125厚朴半斤生姜半斤半夏半升甘草二两人参一两伤41 发汗后,腹胀满者,厚朴生姜半夏人参汤主之。

5,茯苓四逆汤伤42 153茯苓四两人参一两附子一枚炙甘草二两干姜一两半伤42 发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

6,五苓散伤42 78 104 117 126 金47猪苓十八铢泽泻一两六铢白术十八铢茯苓十八铢桂枝半两伤42 太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。

若脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。

伤78 渴欲饮水,少少与之,但以法救之。

《伤寒》、《金匮》经方歌诀《伤寒》、《金匮》经方歌诀胡胡2017-01-17 阅读1682上月中,金匮课值尾声,老师让大家写出伤寒金匮的八个经方,完全写出的寥寥无几。

于我本人而言,虽然方义基本理解,但方子只记住几个。

吴茱萸汤里,居然连蒙带猜地填上了生石膏!平时虽然也开出了不少方子,但几乎无一不是现翻书弄出来的。

惭愧!岁月不饶人,记忆力确实大不如前。

学伤寒,方子方义不熟悉,无论如何是不成的。

老师说到小青龙汤的歌诀“姜桂麻黄芍药甘,细辛半夏兼五味”。

言汤头歌诀确实能帮助记忆。

希望有人能把伤寒的经方也变成歌诀。

为了记忆经方,我特意买了一本《汤头歌诀》,翻来看看,虽然罗列了不少方子,但是对于我们学习仲景之法的学员而言,许多歌诀均为后世中医的思路,对我们学习的体系多有干扰。

遂生自己编撰整理一套纯粹的《伤寒》经方歌诀的想法,帮助自己学习巩固。

断断续续十多天,终于把《伤寒》、《金匮》共75个主要经方整理出来。

初衷本为自己学习,但考虑一些同修亦或有相同困难,如口诀能对他人有帮助也好。

便加了注释,供同修参考、批评。

在编写歌诀过程中,严格按照仲景《伤寒》原文与刘师解读的思路,力求把条文与方子结合,尽量做到通俗上口,对于药物剂量等信息并不刻意求全。

细节及方义理解,还须以原文及老师讲义为准。

除小青龙汤“姜桂麻黄芍药甘,细辛半夏兼五味”之外,所有歌诀全为自编,水平浅陋,还请各位老师同修指正。

部分方子理路不明,部分方子为主方之变化方,部分方子无需歌诀辅助记忆,遂未录在此。

歌诀只是工具,旨在熟悉方义。

方义了然于胸如师者,连《伤寒论》都可以丢掉,何况歌诀?伤寒方1 桂枝汤①仲景伤寒第一方太阳中风桂枝汤自热自汗风寒恶鼻鸣干呕头不爽生姜芍桂各三两甘草二两枣一打脉促胸满去芍药②喘家厚朴杏子加③①参见《伤寒论》第12条,下同。

②参见21条③参见18条2桂枝加附子汤①太阳发汗漏不止四肢微急难伸屈②其人恶风小便难桂枝汤中加附子③①参见20条②涉及《伤寒论》条文,尊重原条文,为顺口故,或略去部分内容或加入刘师解读,下同。

伤寒金匮方证2防己黄芪汤:风湿,脉浮身重,汗出恶风;防己利大小便,别录云:疗水肿风肿,利九窍。

防己茯苓汤:四肢肿,四肢聂聂动,水气在皮肤而上冲。

白虎加桂枝汤:治白虎汤证而上冲者;温疟者,其脉如平,身无寒,但热,骨节疼烦,时呕。

柴胡去半夏加瓜蒌汤:疟病发渴者;劳疟;治小柴胡汤证而渴,不呕者。

桂枝芍药知母汤:诸肢节疼痛,身体魁赢,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐。

越婢汤:风水恶风,一身悉肿,脉浮不渴,续自汗出,无大热;有汗忌用麻黄,乃卫气虚败不能收敛之汗,此病之汗乃内热蒸出之汗;此方之用麻黄,乃用以发散水气,用石膏,乃清内热以止汗也;本方即大青龙去杏仁桂枝;治大青龙汤证而不咳嗽上冲者。

越婢加术汤:一身悉肿胀,脉浮,自汗出,恶风而小便不利;慢性肾炎(皮肤常苍白);日本医则以下焦脚弱为越婢加术附证之一,用之有验。

黄芪桂枝五物汤:治血痹身体不仁者,脉象虚涩,荣卫双败之象;黄芪取其祛除皮下组织之水毒,恢复皮肤之营养。

桂枝加龙牡汤:失精家,少腹弦急,阴头寒,目眩,发落,脉极虚孔迟,为清谷亡血失精,脉得诸孔动微紧,男子失精,女子梦交;遗尿。

酸枣仁汤:治虚劳虚烦不得眠;脉象虚涩;栀子鼓汤是真热,这个是真虚;困惫,盗汗,口干喘嗽,大便溏,小便涩,健忘惊悸怔忡。

大黄蛰虫丸:治劳伤,赢瘦,腹满不能食,两目黯黑,肌肤甲错,内有干血者;脉沉细而涩;血结甚者,左手脉常相失;尔后每遇此症(不食),必以此治之。

射干麻黄汤:咳而上气,喉中水鸡声。

皂荚丸:咳逆上气,时时唾浊,但坐不得眠。

厚朴麻黄汤:咳而脉浮。

泽漆汤:脉沉者。

麦门冬汤:火逆上气,咽喉不利;脉虚涩;此病之咽喉不利,乃咽喉干燥;此病之咳嗽,乃无痰之干咳。

葶苈大枣泻肺汤:治肺痈,喘不得卧,口燥胸痛者,脉涩数,涩者津血化脓之象;治浮肿咳逆,喘鸣迫塞,胸满强急者;此方主稀痰。

越婢加半夏汤:咳而上气,喘,目如脱状,脉浮大;射干麻黄汤治喘咳而痰多,厚朴麻黄汤喘咳而上气胸满,越婢加半夏汤喘咳而睛突鼻扇,小青龙加石膏汤喘咳而表侯剧。

《金匮要略》方歌大全《金匮要略》方歌1、栝蒌桂枝汤太阳证备脉沉迟,身体几几欲痉时,三两蒌根姜桂芍,二甘十二枣枚宜。

2、麻黄加术汤烦痛湿气里寒攻,发汗为宜忌火攻,莫讶麻黄汤走表,术加四两里相融。

3、麻黄杏仁薏仁甘草汤风湿身痛日晡时,当风取冷病之基,薏麻半两十枚杏,炙草扶中一两宜。

4、防己黄芪汤身重脉浮汗恶风,七钱半铢五甘通,己芪一两磨分服,四片生姜一枣充。

喘者再入五分麻,胃不和兮芍药加,三分分字去读,七钱五分今不差,寒取细辛气冲桂,俱照三分效可夸。

5、瓜蒂汤暍病阴阳认要真,热痛身重得其因,暑为湿恋名阴湿,二七甜瓜蒂可珍。

6、百合病总方歌百合病起百脉成,起居冒昧各难名,药投吐利如神附,头痛参观尿更明。

7、百合知母汤病非应汗汗伤阴,知母当遵三两箴,渍去涏沫七百合,别煎泉水是真鍼。

8、百合滑石代赭石汤不应议下下之差,既下还应竭旧邪,百合七枚赭弹大,滑须三两效可夸。

9、百合鸡子黄汤不应议吐吐伤中,必伏阴精上奉功,百合七枚洗去沫,鸡黄后入搅混融。

10、百合地黄汤不经汗下吐诸伤,形但如初守太阳,地汁一升百合七,阴柔最是化阳刚。

11、百合洗方月周不解渴因成,邪热留恋肺不清,百合一升水一斗,洗身食饼不和羹。

12、栝蒌牡蛎散洗而仍渴属浮阳,牡蛎蒌根并等量,研末饮调方寸匕,寒兼咸苦效愈常。

13、百合滑石散前此寒无热亦无,变成发热热堪虞,清疏滑石宜三两,百合烘筛一两需。

14、甘草泻心汤伤寒甘草泻心汤,却妙增参三两匡,彼治痞成下利甚,此医狐惑探源方。

15、苦参汤雄黄熏法苦参汤是洗前阴,下蚀咽干热更深,尚有雄黄熏法在,肛门虫蚀亦良箴。

16、赤小豆当归散眼眦赤黑亦多端,小豆生芽曝令干,豆取三分归一分,杵调浆水日三餐。

17、升麻鳖甲汤赤斑咽痛毒为阳,鳖甲周围一指量,半量雄黄升二两,椒归一两草同行。

18、升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤身痛咽痛面皮青,阴毒苛邪隶在经,即用前方如法服,椒黄务去特叮咛。

19、鳖甲煎丸鳖甲煎丸治虐母,十二鳖甲六柴胡,黄姜桂苇朴紫葳,夏胶芍甘蛰虫五,葶参各一曲麦二,赤硝十二三芩妇,乌扇蜂窠各四分,六羌二桃效桴鼓。

P9方剂顺口溜第一章解表剂一、辛温解表剂麻黄汤《伤寒论》:麻子炒杏仁。

/干妈贵姓?桂枝汤《伤寒论》:大芍炒姜汁。

九味羌活汤(《此事难知》引张元素方):秦皇尝百草,细心防枪刺穿胸。

小青龙汤《伤寒论》:麻子将要甘心下跪。

/少将为嘛甘心下跪?加味香苏散《医学心悟》:臣子穿芳草,福将慢戒酒。

止嗽散《医学心悟》:百草园前臣敬接。

二、辛凉解表剂桑菊饮《温病条辨》:荷叶杏花,草根更俏。

/荷花根,巧接杏桑果银翘散《温病条辨》:猪吃金,牛喝银,草根更俏。

葱豉桔梗汤《通俗伤寒论》:猪吃草帘脖子更白。

升麻葛根汤《闫氏小儿方论》:麻哥要草。

竹叶柳蒡汤《先醒斋医学广笔记》:母牛早餐河东柳叶,哥姐馋。

柴葛解肌汤《伤寒六书》:钦差高举枪,白要姜枣草根。

麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》:干妈姓石。

三、扶正解表剂败毒散《小儿药证直诀》:独身生活更幸福,何止钱财少。

/活熊身伏草埂,二虎只可强攻。

再造散《伤寒六书》:早起穿少干活,缝织人生幸福。

葱白七味饮《外台秘要》:麦地将割,白吃白睡。

加减葳蕤汤《通俗伤寒论》:为何猪吃红草更白。

第二章泻下剂一、寒下剂大承气汤《伤寒论》:小黄识谱。

/皇后只是笑。

大黄牡丹汤《金匮要略》:二人笑大肚。

大陷胸汤《伤寒论》:大陷胸汤谁大笑。

二、温下剂大黄附子汤《金匮要略》:皇子细心。

温脾汤《备急千金要方》:黄夫人炒姜。

/为姜大人附子干杯。

三物备急丸《金匮要略》:三物备急黄豆浆。

三、润下剂麻子仁丸《伤寒论》:布什妈要大白杏。

/二人要小承气。

济川煎《景岳全书》:智者骑马,从容西归。

四、逐水剂十枣汤《伤寒论》:甘愿起早。

/达古愿找谁。

舟车丸《景岳全书》:请陈将军轻骑花牛,干香槟。

疏凿饮子《济生方》:鞋匠上路吃槟榔,嚼姜皮,拎木桶。

五、攻补兼施新加黄龙汤《温病条辨》:猿人皇帝卖姜炒小海龟。

增液承气汤《温病条辨》:深冬皇帝忙。

第三章和解剂一、和解少阳小柴胡汤《伤寒论》:今夏大人走江湖。

/生芹菜炒大虾仁。

大柴胡汤《金匮要略》:人炒大实药。

伤寒金匮温病名条名方(100条)一、伤寒部分(42条)1、太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

(1)2、太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)3、太阳病,项背强几几,无汗恶风,葛根汤主之。

(31)4、太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者,葛根黄芩黄连汤主之。

(34)5、太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)6、太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。

服之则厥逆,筋惕肉瞤,此为逆也。

(38)7、伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

(40)8、发汗后,不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

(63)9、发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,桂枝甘草汤主之。

(64)10、伤寒若吐、若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

(67)11、太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。

若脉浮,小便不利,微热消渴者,五苓散主之。

(71)12、太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

(82)13、伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

(96)14、太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外;外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

(106)15、小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。

(138)16、伤寒六七日,发热,微恶寒,肢节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。

(146)17、伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。

此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。

若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

(149)18、心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。

(154)19、伤寒发汗、若吐、若下,解后心下痞硬,噫气不除者,旋覆代赭汤主之。

(161)20、伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。

(168)21、伤寒脉结代,心动悸,炙甘草汤主之。

(177)22、阳明之为病,胃家实是也。

(180)23、问曰:阳明病外证云何?答曰∶身热,汗自出,不恶寒,反恶热也。

(182)24、三阳合病,腹满身重,难以转侧,口不仁,面垢,谵语遗尿。

发汗则谵语,下之,则额上生汗,手足逆冷。

若自汗出者,白虎汤主之。

(219)25、若脉浮发热,渴欲饮水,小便不利者,猪苓汤主之。

(223)26、食谷欲呕,属阳明也,吴茱萸汤主之。

得汤反剧者,属上焦也。

27、趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则硬,其脾为约,麻子仁丸主之。

(247)28、太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。

(248)29、少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

(263)30、太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结硬。

(273)31、自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之,宜服四逆辈。

(277)32、少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

(281)33、少阴病始得之,反发热,脉沉者,麻黄细辛附子汤主之。

(301)34、少阴病,得之二三日以上,心中烦,不得卧,黄连阿胶汤主之。

(303)35、少阴病,身体痛,手足寒,骨节痛,脉沉者,附子汤主之。

(305)36、少阴病,四逆,其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重者,四逆散主之。

(318)37、少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤。

(323)38、厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

(326)39、凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥。

厥者,手足逆冷者是也。

(337)40、伤寒脉微而厥,至七八日肤冷,其人躁无暂安时者,此为脏厥,非蛔厥也。

蛔厥者,其人当吐蛔。

今病者静,而复时烦者,此为脏寒。

蛔上入其膈,故烦,须臾复止;得食而呕,又烦者,蛔闻食臭出,其人常自吐蛔。

蛔厥者,乌梅丸主之。

又主久利。

(338)41、手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

(351)42、伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。

(397)二、金匮部分(33条)1、问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

(1.1)2、夫病痼疾,加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。

(1.15)3、夫诸病在脏,欲攻之,当随其所得而攻之,如渴者,与猪苓汤。

余皆仿此。

(1.17)4、太阳病,无汗而小便反少,气上冲胸,口噤不得语,欲作刚痉,葛根汤主之。

(2.12)5、风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云此可发汗,汗之病不愈者,何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也。

若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。

(2.18)6、百合病,不经吐、下、发汗,病形如初者,百合地黄汤主之。

(3.5)7、邪在于络,肌肤不仁;邪在于经,即重不胜;邪入于腑,即不识人;邪入于脏,舌即难言,口吐涎。

(5.2)8、诸肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐,桂枝芍药知母汤主之。

(5.8)9、病历节不可屈伸,疼痛,乌头汤主之。

(5.10)10、虚劳里急,悸,衄,腹中痛,梦失精,四肢酸疼,手足烦热,咽干口燥,小建中汤主之。

(6.13)11、虚劳腰痛,少腹拘急,小便不利者,八味肾气丸主之。

(6.15)12、虚劳虚烦不得眠,酸枣仁汤主之。

(6.17)13、咳而上气,喉中水鸡声,射干麻黄汤主之。

(7.6)14、火逆上气,咽喉不利,止逆下气,麦门冬汤主之。

(7.10)15、奔豚病,从少腹起,上冲咽喉,发作欲死,复还止,皆从惊恐得之。

(8.1)16、胸痹之病,喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数,栝楼薤白白酒汤主之。

(9.3)17、胸痹不得卧,心痛彻背者,栝蒌薤白半夏汤主之。

(9.4)18、胸痹心中痞,留气结在胸,胸满,胁下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之;人参汤亦主之。

(9.5)19、腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满,呕吐,附子粳米汤主之。

(10.10)20、寒疝腹中痛,及胁痛里急者,当归生姜羊肉汤主之。

(10.18)21、问曰: 四饮何以为异?师曰:其人素盛今瘦,水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮;饮后水流在胁下,咳唾引痛,谓之悬饮;饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼重,谓之溢饮;咳逆倚息,短气不得卧,其形如肿,谓之支饮。

(12.2)22、病痰饮者,当以温药和之。

(12.15)23、心下有支饮,其人苦冒眩,泽泻汤主之。

(12.25)24、男子消渴,小便反多,以饮一斗,小便一斗,肾气丸主之。

(13.3)25、师曰:病有风水、有皮水、有正水、有石水、有黄汗。

风水其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风;皮水其脉亦浮,外证肤肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴,当发其汗;正水其脉沉迟,外证自喘;石水其脉自沉,外证腹满不喘。

黄汗其脉沉迟,身发热,胸满,四肢头面肿,久不愈,必致痈脓。

(14.1)26、师曰:诸有水者,腰以下肿,当利小便;腰以上肿,当发汗乃愈。

(14.18)27、谷疸之为病,寒热不食,食即头眩,心胸不安,久久发黄,为谷疸。

茵陈蒿汤主之。

(15.13)28、心气不足,吐血、衄血,泻心汤主之。

(16.17)29、呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之。

(17.10)30、妇人怀娠,腹中痛,当归芍药散主之。

(20.5)31、新产妇人有三病,一者病痉,二者病郁冒,三者大便难。

(21.1)32、妇人咽中如有炙脔,半夏厚朴汤主之。

(22.5)33、妇人藏躁,喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主之。

(22.6)三、温病部分(25条)《温热论》1、温邪上受,首先犯肺,逆传心包。

肺主气属卫,心主血属营。

辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法则与伤寒大异也。

(1)2、盖伤寒之邪留恋在表,然后化热入里,温邪则热变最速,未传心包,邪尚在肺,肺主气,其合皮毛,故云在表。

在表初用辛凉轻剂。

挟风则加入薄荷、牛蒡之属,挟湿加芦根、滑石之流。

或透风于热外,或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。

(2)3、不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气不能上荣,两阳相劫也。

湿与温合,蒸郁而蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。

其病有类伤寒,其验之之法,伤寒多有变证,温热虽久,在一经不移,以此为辨。

(3)4、前言辛凉散风,甘淡驱湿,若病仍不解,是渐欲入营也。

营分受热,则血液受劫,心神不安,夜甚无寐,或斑点隐隐,即撤去气药。

如从风热陷入者,用犀角、竹叶之属;如从湿热陷入者,犀角、花露之品,参入凉血清热方中。

若加烦躁,大便不通,金汁亦可加入,老年或平素有寒者,以人中黄代之,急急透斑为要。

(4)5、若斑出热不解者,胃津亡也,主以甘寒,重则如玉女煎,轻者如梨皮、蔗浆之类。

或其人肾水素亏,虽未及下焦,先自彷徨矣,必验之于舌,如甘寒之中加入咸寒,务在先安未受邪之地,恐其陷入易易耳。

(5)6、再论气病有不传血分,而邪留三焦,亦如伤寒中少阳病也。

彼则和解表里之半,此则分消上下之势,随证变法,如近时杏、朴、苓等类,或如温胆汤之走泄。

因其仍在气分,犹可望其战汗之门户,转疟之机括。

(7)7、大凡看法,卫之后方言气,营之后方言血。

在卫汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,如犀角、玄参、羚羊角等物,入血就恐耗血动血,直须凉血散血,如生地、丹皮、阿胶、赤芍等物。

否则前后不循缓急之法,虑其动手便错,反致慌张矣。

(8)8、且吾吴湿邪害人最广,如面色白者,须要顾其阳气,湿胜则阳微也,法应清凉,然到十分六七,即不可过于寒凉,恐成功反弃,何以故耶?湿热一去,阳亦衰微也;面色苍者,须要顾其津液,清凉到十分之六七,往往热减身寒者,不可就云虚寒,而投补剂,恐炉烟虽熄,灰中有火也,须细察精详,方少少与之,慎不可直率而往也。

又有酒客里湿素盛,外邪入里,里湿为合。

在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一。

热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血,而在津与汗,通阳不在温,而在利小便,然较之杂证,则有不同也。

(9)9、再论三焦不得从外解,必致成里结。

里结于何,在阳明胃与肠也。

亦须用下法,不可以气血之分,就不可下也。