【人教版】八年级物理上册:第1章《机械运动》复习课教案设计(含答案)

- 格式:doc

- 大小:337.00 KB

- 文档页数:10

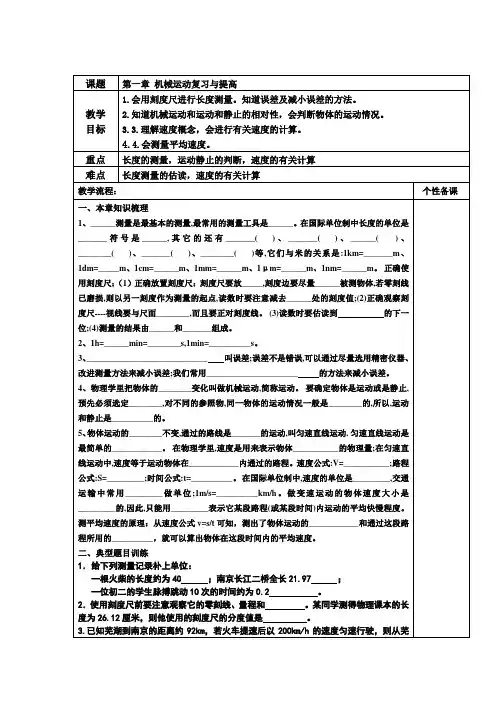

“二三六”模式学导案课题课型时间《机械运动》复习课复习目标1、会使用适当的工具测量长度和时间。

2、知道测量有误差、减小误差的方法有哪些。

3、了解机械运动4、明确什么是参照物及参照物的选择。

5、掌握物体的运动和静止是相对的。

通过学习简单的测量知识,体会测量在物理学中的重要性,养成细致、严谨的科学素养。

通过复习机械运动及其相对性,引导学生认识运动时宇宙的普遍现象,运动和静止是相对的,培养学生初步建立唯物主义世界观的素养。

复习重点及难点复习重点:使用适当工具测量长度和时间,能用实例解释机械运动及其相对性。

复习难点:误差的产生,误差与错误的区别,判断物体的相对运动与相对静止、判断所选参照物。

教学过程学导内容设计情境导入情境导入明确目标教师解读复习目标,明确任务自主学习(自主学习成果学生展讲) 目标一:掌握长度单位换算,明确进率1Km= m 1m= dm 1m= cm1m= mm 1m= μm, 1m= nm目标检测2.4Km= m 5.4m= dm 2m= cm3.6mm= m 6.3μm,= m 20nm= m目标二:刻度尺的使用使用前:找到零刻线在哪里?明确它的量程和分度值?零刻线磨损了能否使用?使用时:正确放置刻度尺,零刻线或者整刻度值对准被测物体的一端,有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测物体平行。

读数时,视线要正对刻度尺,读到分度值的下一位。

记录时,要有数值和单位。

(目标检测)如图所示,木块的长度为目标三:时间的单位换算和测量1h= min 1min= s 1h= s目标四:错误与误差错误:误差:减小误差的办法:(目标检测)1、下列情况中属于“误差”的是()A.测量物体的长度时,物体左边缘未对准刻度尺“0”刻度线,把物体的右边缘所对刻度尺上的刻度值当作物体的长度B.测量估读时,有人估计大些,有人估计小些C.用刻度尺测量时,未能在最小刻度值下面再估计一位数字D.观察时,视线未能与刻度尺垂直2、要减小测量误差,可采用()A.可选用量程大的刻度尺B.应选用量程小的刻度尺C.认真估计毫米下一位数字D.多次测量求平均值目标五:机械运动机械运动的概念:参照物和参照物的选择:相对静止的条件:(目标检测)1、在风驰电掣的列车上,妈妈对孩子说“坐着别动”,其所选的参照物是()A.铁轨B.路边的树林C.小孩的座位D.车厢里的流动服务车2、“神舟七号”飞船中的一个情景:翟志刚放开了手中的飞行手册。

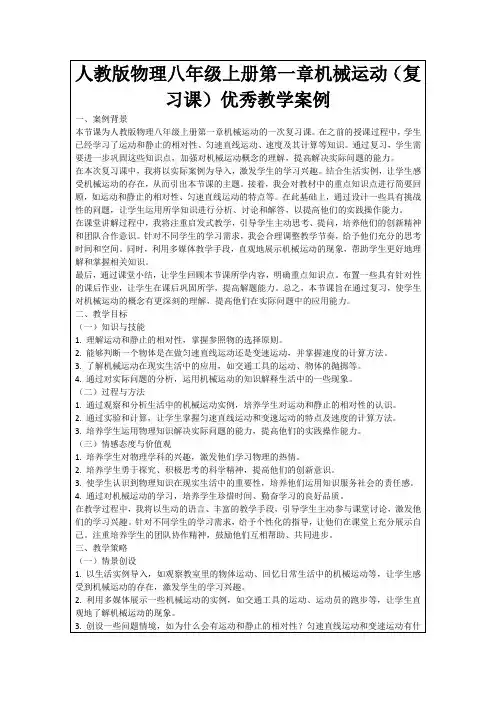

教案:第一章《机械运动》复习课一、教学内容本节课为人教版物理八年级上册第一章《机械运动》的复习课。

教材的章节和详细内容包括:1. 机械运动的概念:描述物体位置变化的运动;2. 参照物的选择:判断物体运动状态的关键;3. 相对速度和绝对速度:物体运动速度的分类;4. 加速度和减速度:物体速度变化的度量;5. 直线运动和曲线运动:物体运动轨迹的分类。

二、教学目标1. 使学生掌握机械运动的基本概念、参照物的选择、相对速度和绝对速度、加速度和减速度、直线运动和曲线运动等知识;2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力;3. 帮助学生巩固物理学的基本概念,提高学生的物理素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:相对速度和绝对速度的理解,加速度和减速度的概念及计算;2. 教学重点:机械运动的基本概念,参照物的选择,直线运动和曲线运动的判断。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体教学设备;2. 学具:物理课本、练习册、笔记本。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察教室内的物体,如桌子、椅子、黑板等,描述它们的位置变化,引导学生思考什么是机械运动。

2. 知识点讲解:(1) 机械运动的概念:介绍机械运动的概念,解释物体位置变化的运动;(2) 参照物的选择:讲解参照物的作用,举例说明如何选择参照物;(3) 相对速度和绝对速度:介绍相对速度和绝对速度的概念,解释它们之间的关系;(4) 加速度和减速度:讲解加速度和减速度的概念,举例说明如何计算;(5) 直线运动和曲线运动:介绍直线运动和曲线运动的概念,解释它们之间的区别。

3. 例题讲解:分析并解答教材中的典型例题,帮助学生巩固所学知识。

4. 随堂练习:布置随堂练习题,让学生独立完成,检测学习效果。

六、板书设计板书内容如下:一、机械运动1. 概念:描述物体位置变化的运动2. 参照物:判断物体运动状态的关键二、相对速度和绝对速度1. 概念:物体运动速度的分类2. 关系:相对速度与绝对速度之间的联系三、加速度和减速度1. 概念:物体速度变化的度量2. 计算:加速度和减速度的计算方法四、直线运动和曲线运动1. 概念:物体运动轨迹的分类2. 区别:直线运动与曲线运动的差异七、作业设计1. 题目:判断下列物体运动类型,并解释原因。

机械运动复习课学案一、课标要求:2.1.1知道机械运动,举例说明机械运动的相对性。

2.2.1会根据生活经验估测长度和时间。

会选用适当的工具测量长度和时间。

2.2.2用速度描述物体运动的快慢。

通过实验测量物体运动的速度。

用速度公式进行简单的计算。

二、复习目标:1.会使用适当的工具测量长度.2.会使用适当的工具测量时间.3.能用实例解释机械运动及其相对性.4.能用速度描述物体的运动,能用速度公式进行简单的计算.5.通过测量一个物体运动的平均速度理解平均速度的物理意义.三、教学重、难点:【重点】1.机械运动的概念 2.研究物体运动的相对性 3.运动的快慢【难点】1.参照物的概念2.理解物体运动的相对性3.应用知识解决具体问题四、教学过程:(一)知识点总结将本章的知识以网络的形式表示出来形成知识网络图并以小组为单位展示。

这样做是为了教学生整理知识的方法,养成学习后要整理的习惯。

(二)典型例题解析:例1、王师傅用一把刻度尺测量一木板的长度所测量结果是3.568m那么,这块木板的长度的准确值是多少?____________估计值是多少?_____________所用刻度尺的最小刻度值是多少?____________测量的结果精确到多少?______________注意:区分“估计值”和”估计数字”,只要是某个物理量的值要有单位。

例2、如图2所示,用A、B两把刻度尺测同一物体长度,放置正确的是_________刻度尺,其分度值是_________,该物体的长度为__________cm。

意图:理解刻度尺使用方法中“刻度紧贴被测长度”、正确记录测量结果、区分误差和错误例3、甲、乙、丙三人分别乘坐直升机。

甲看见地面楼房匀速下降,乙看见甲静止不动,丙看见乙匀速上升,请说明这三架直升机各做何种运动?意图:准确表达、发散思维训练。

描述物体运动时需要选择参照物,说明甲乙丙三物体运动一定要有“以地面为参照物XX是XX”,答案:以地面为参照物甲匀速上升;乙与见相同的速度匀速上升;丙有三种可能,以地面为参照物静止、匀速下降、或小于甲的速度匀速上升。

第一章《机械运动》单元复习课【复习目标】1、会根据生活经验估测长度和时间,会选用适当的工具测量长度和时间,知道测量有误差,误差和错误是有区别的。

2、知道参照物的概念,运动是宇宙中的普遍现象,运动和静止是相对的,能选择合适的参照物来描述运动,能用实例解释机械运动及其相对性。

3、会用速度描述物体运动的快慢,通过实验测量物体运动的速度,能用速度公式及其变形公式进行简单计算,知道匀速直线运动的概念,能用平均速度描述变速直线运动的快慢。

4、能通过实验用停表测出物体通过这段路程所用的时间,能利用v=s/t计算出物体在这段时间内运动的平均速度。

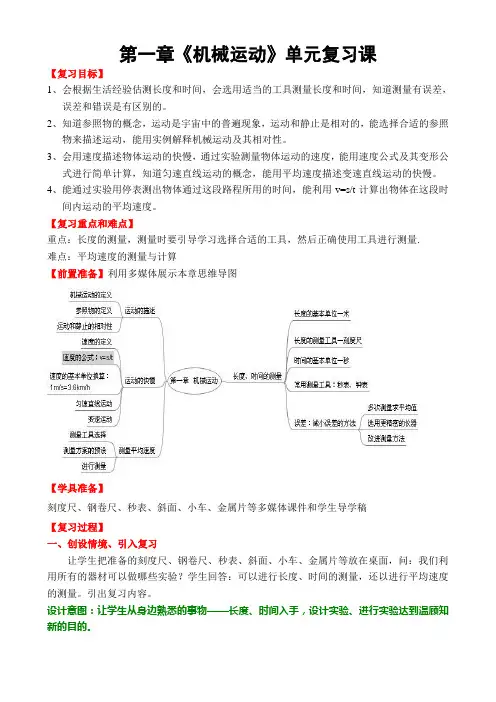

【复习重点和难点】重点:长度的测量,测量时要引导学习选择合适的工具,然后正确使用工具进行测量.难点:平均速度的测量与计算【前置准备】利用多媒体展示本章思维导图【学具准备】刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等多媒体课件和学生导学稿【复习过程】一、创设情境、引入复习让学生把准备的刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等放在桌面,问:我们利用所有的器材可以做哪些实验?学生回答:可以进行长度、时间的测量,还以进行平均速度的测量。

引出复习内容。

设计意图:让学生从身边熟悉的事物——长度、时间入手,设计实验、进行实验达到温顾知新的目的。

二、专题复习【专题一】长度和时间的测量聚焦知识点一:1.在国际单位制中长度的基本单位是。

2.长度测量的基本工具是。

3. 长度单位间的换算关系是为:1km= m、1dm= m、1cm= m、1mm= m、1μm= m、1nm= m练习题:1.中学生的大拇指指甲宽度约为( )A.1 mm B.1 cm C.1 dm D.1 m2、完成下列单位换算:人头发直径约7×10-5m= μm地球半径6.4×106m= km珠穆朗玛峰海拔高度8.84443 =884443 (填上单位)3、估测课桌的长度为80 (填上合适的单位)。

设疑:我们估测的准确吗?如果不准确应该怎么办?设计意图:从身边的事例做起,让学生认识到我们的估计中会出现很多的偏差,要想减小偏差,那就要借助到工具,引出刻度尺正确使用并练习了国际单位及常见单位的换算。

湖到南京约需 h。

以正在行驶的火车为参照物,铁路是的(选填“静止”或“运动”)。

4.敦煌曲子词中有词一首,“满眼风光多闪烁,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行.”其中,以船为参照物的一句是()A、满眼风光多闪烁B、看山恰似走来迎C、仔细看山山不动D、是船行5. 下列说法中,不属于机械运动的是 ( )A.地球的公转 B.汽车在行驶中 C.冰化成水 D.飞机从北京飞到广州6. 在长江上,有一人乘船顺水下漂,以下说法中正确的是 ( )A.以湖岸为参照物,船是静止的 B.以船为参照物,人是运动的C.以人为参照物,江岸是运动的 D.以江水为参照物,船是运动的7. 关于平均速度,下列说法正确的是()A、只要求出某一段路程中的平均速度,便可知整个路程中的平均速度B、平均速度就是速度的平均值C、平均速度一定要指明是哪一段路程或哪一段时间以内的D、前一段路程中的平均速度比后一段路程中的平均速度小8.四位同学分别用同一把最小刻度为毫米的刻度尺测量同一支铅笔的长度,如图3,记录的数据如下,其中错误的是()A. 171.2mmB. 1.712dmC. 0.01712kmD. 0.1712m9.如图4所示.高空跳伞运动员跳离飞机后,他们在飞速下降时.看到大地迎面而来.如果我们说其中的某个运动员是静止的,那么选择的参照物是()A.大地 B.飞机C.白云 D.运动员背着的伞包10 如图是甲、乙两个物体的频闪照片,从图可知,甲物体做运动,乙物体做运动。

11、一辆长30m的大型平板车,匀速通过一座70m的桥时,所用时间为10s,如果它以同样的速度通过一隧道时用来20s,则这一隧道有多长?。

第一章《机械运动》【复习目标】1、会根据生活经验估测长度和时间,会选用适当的工具测量长度和时间,知道测量有误差,误差和错误是有区别的。

2、知道参照物的概念,运动是宇宙中的普遍现象,运动和静止是相对的,能选择合适的参照物来描述运动,能用实例解释机械运动及其相对性。

3、会用速度描述物体运动的快慢,通过实验测量物体运动的速度,能用速度公式及其变形公式进行简单计算,知道匀速直线运动的概念,能用平均速度描述变速直线运动的快慢。

4、能通过实验用停表测出物体通过这段路程所用的时间,能利用v=s/t计算出物体在这段时间内运动的平均速度。

【复习重点和难点】重点:长度的测量,测量时要引导学习选择合适的工具,然后正确使用工具进行测量.难点:平均速度的测量与计算【前置准备】利用多媒体展示本章思维导图【学具准备】刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等多媒体课件和学生导学稿【复习过程】一、创设情境、引入复习让学生把准备的刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等放在桌面,问:我们利用所有的器材可以做哪些实验?学生回答:可以进行长度、时间的测量,还以进行平均速度的测量。

引出复习内容。

设计意图:让学生从身边熟悉的事物——长度、时间入手,设计实验、进行实验达到温顾知新的目的。

二、专题复习【专题一】长度和时间的测量聚焦知识点一:1.在国际单位制中长度的基本单位是。

2.长度测量的基本工具是。

3. 长度单位间的换算关系是为:1km= m、1dm= m、1cm= m、1mm= m、1μm= m、1nm= m练习题:1.中学生的大拇指指甲宽度约为( )A.1 mm B.1 cm C.1 dm D.1 m2、完成下列单位换算:人头发直径约7×10-5m= μm地球半径6.4×106m= km珠穆朗玛峰海拔高度8.84443 =884443 (填上单位)3、估测课桌的长度为 80 (填上合适的单位)。

设疑:我们估测的准确吗?如果不准确应该怎么办?设计意图:从身边的事例做起,让学生认识到我们的估计中会出现很多的偏差,要想减小偏差,那就要借助到工具,引出刻度尺正确使用并练习了国际单位及常见单位的换算。

八年级物理上册机械运动复习教案5篇在教学中我们严格遵从教学的五个环节,课前认真备课,做到既备教材,又备学生,因材施教,努力实施课堂改革,积极探索中学物理快乐课堂,中学阶段物理教学的目的是:激发学生学习物理的兴趣,培养学生学习物理的积极性,使他们树立学习物理的自信心。

下面是小编为大家整理的5篇八年级物理上册机械运动复习教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!八年级物理上册机械运动复习教案1第一节功(一)学习目标1、知识与技能目标(1)知道做功的两个必要因素。

(2)理解功的定义、计算公式和单位,并会用功的公式进行简单计算。

(3)知道功的原理。

2、过程与方法目标(1)通过思考和讨论,判断在什么情况下力对物体做了功,在什么情况下没有做功(2)通过观察和实验,了解功的含义,学会用科学探究的方法研究物理问题。

(3)学会从物理现象中归纳简单的物理规律。

3、情感、态度价值观目标(1)乐于探索自然现象和物理规律,乐于参与观察、实验、探索活动。

(2)有将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识。

(3)培养学生的综合学习能力,激发学生的求知欲。

(二)教学重难点1、重点:理解功的概念。

2、难点:判断力对物体是否做功,以及做功的计算。

(三)教学准备木块、木板、细绳、弹簧测力计、小车,杠杆和支架、钩码、滑轮、细线、刻度尺(两个)。

提问学生回答日常生活中“功”的含义。

思考力学里所说的“功”含义。

演示实验:在水平长木板用相同大小的力分别拉一木块和小车。

在实验基础上引入本课内容。

(四)教学过程一、进行新课1.由课前的演示实验引导学生总结出力学中关于“功”的确切含义:如果一个力作用在物体上,并且使物体在力的方向上通过一段距离,这个力的作用就有了成效,力学里面就说这个力做了功。

2.请学生观察教材图15.1-1中力做功和15.1-2中力不做功的实例,分析、总结一下力学中的做功有哪些共同特点分组讨论总结。

板书:力学中做功的两个必要因素:一是作用在物体上的力二是物体在这个力的方向上移动的距离3.实例分析(突破难点)举例说明在你的周围你发现有哪些做功的例子比一比,看谁对生活观察得最仔细学生可能举很多的例子如起重机吊起重物、火箭升空、马拉车前进等等。

第一章机械运动第一节时间和长度的测量教学目标1、知识与技能●会使用适当的工具测量时间和长度●知道测量有误差,误差和错误有区别2、过程与方法●体验通过日常经验或自然现象粗略估计时间和长度的方法3、情感、态度与价值观●认识计量时间和长度的工具及其发展变化的过程,培养对科学技术的热爱教学重难点1、重点:使用适当工具测量时间和长度2、难点:误差的产生。

误差与错误的区别教学仪器刻度尺、卷尺、停表。

教学过程(一)引入新课让学生观察课本P10的图片,判断线段AB、CD的长短及两个中心圆的大小,再测量看。

体验一分钟有多长。

证明不准确。

(二)讲授新课1、长度的测量①长度的单位:km—m—dm—cm—mm—nm—μm(要求学生熟练掌握各进制)②测量长度的工具:直尺、卷尺(刻度尺)、螺旋测微器、游标卡尺③学生活动:测出物理课本的长宽厚;正确使用刻度尺的方法:具体方法见幻灯片2、时间的测量让学生讨论各种测量时间的工具和方法。

学生说出多种方法和用具。

鼓励学生用科学的眼光认识周围的事物。

①时间的单位:秒(s)、分(min)、时(h)②学生活动:练习使用停表的方法;利用停表测量自己一分钟内脉搏跳动的次数,然后用脉搏估算一段时间;用绳子绑住一支笔做成一个摆,测量摆摆动一个来回所用的时间。

3、误差:测量值与真实值之间总会有差别,这种差别就是误差。

错误:由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。

两者区别:误差不能消除,但可以减小,例如多测量几次错误可以消除。

测量物体长度的特殊方法:1.累积法:把数个相同的微小量放在一起测量,再将测量结果除以被测量的个数就得到一个微小量的长度.2.化曲为直法:用线与曲线完全重合,做好两端的记号,然后轻轻地把线拉直,用刻度尺量出长度,就是曲线的长度.3.滚轮法:可用轮子沿曲线或直线滚动,记下轮子的滚动的圈数,测出轮子的周长,用轮子周长乘以圈数就得到被测曲线或直线的长度.(三)课堂小结(四)课堂练习练习题详见幻灯片(五)布置作业课本P15 第1、2、3题教学反思:第2节运动的描述教学目标1、知识与技能(1)知道机械运动的概念;(2)知道参照物的概念,知道判断物体的运动情况时需要选定参照物;(3)知道物体的运动和静止是相对的;2、过程与方法(1)体验物体运动和静止的相对性了;(2)在观察现象、研究物体运动的相对性过程中,培养学生的分析和归纳能力。

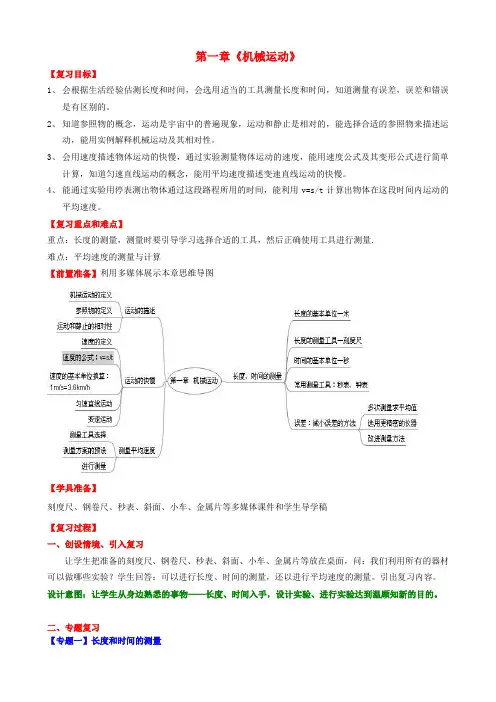

第一章《机械运动》单元复习课

【复习目标】

1、会根据生活经验估测长度和时间,会选用适当的工具测量长度和时间,知道测量有误差,误差和错误是有区别的。

2、知道参照物的概念,运动是宇宙中的普遍现象,运动和静止是相对的,能选择合适的参照物来描述运动,能用实例解释机械运动及其相对性。

3、会用速度描述物体运动的快慢,通过实验测量物体运动的速度,能用速度公式及其变形公式进行简单计算,知道匀速直线运动的概念,能用平均速度描述变速直线运动的快慢。

4、能通过实验用停表测出物体通过这段路程所用的时间,能利用v=s/t计算出物体在这段时间内运动的平均速度。

【复习重点和难点】

重点:长度的测量,测量时要引导学习选择合适的工具,然后正确使用工具进行测量. 难点:平均速度的测量与计算

【前置准备】利用多媒体展示本章思维导图

【学具准备】

刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等多媒体课件和学生导学稿

【复习过程】

一、创设情境、引入复习

让学生把准备的刻度尺、钢卷尺、秒表、斜面、小车、金属片等放在桌面,问:我们利用所有的器材可以做哪些实验?学生回答:可以进行长度、时间的测量,还以进行平均速度的测量。

引出复习内容。

设计意图:让学生从身边熟悉的事物——长度、时间入手,设计实验、进行实验达到温顾知新的目的。

二、专题复习

【专题一】长度和时间的测量

聚焦知识点一:

1.在国际单位制中长度的基本单位是。

2.长度测量的基本工具是。

3. 长度单位间的换算关系是为:1km= m、1dm= m、1cm= m、1mm= m、

1μm= m、1nm= m

练习题:

1.中学生的大拇指指甲宽度约为( )

A.1 mm B.1 cm C.1 dm D.1 m

2、完成下列单位换算:

人头发直径约7×10-5m= μm

地球半径6.4×106m= km

珠穆朗玛峰海拔高度8.84443 =884443 (填上单位)

3、估测课桌的长度为80 (填上合适的单位)。

设疑:我们估测的准确吗?如果不准确应该怎么办?

设计意图:从身边的事例做起,让学生认识到我们的估计中会出现很多的偏差,要想减小偏差,那就要借助到工具,引出刻度尺正确使用并练习了国际单位及常见单位的换算。

聚焦知识点二:

正确使用刻度尺:刻度尺的使用要做到会观察、会放置、会读数、会记录。

会观察——刻度尺的、和零刻线是否磨损。

会放置——刻度尺要沿着被测物体的长度,刻度线要被测物体,找准或选取一个整刻度线和一端对齐。

会读数——视线要和尺面,读数时要估读到的下一位。

会记录——测量结果应由和组成。

实验设计:利用刻度尺来测量物体的长度。

1、用所给出的钢尺、卷尺等刻度尺,挑选出合适测量工具并测出课桌的长度m。

2、如图所示,用A、B两刻度尺测同一木块的边长,就分度值而言,尺精密些,就使用方法而言,不正确.选用正确尺子测量出的物体长度是cm。

3、为了测出细铜丝的直径,某同学把铜丝在铅笔上紧密排绕12圈.如图所示,用分度值是1mm的刻度尺测得这32圈的总宽度为cm,可算出细铜丝的直径约

为mm。

设计意图:第一题通过实践熟练的掌握刻度尺的正确使用,让学生在实际的运用中发现不足。

第二题让学生正确选用刻度尺,理解刻度尺使用方法中“刻度紧贴被测物体”并会记录。