事故的基本特性

- 格式:doc

- 大小:2.42 MB

- 文档页数:4

化工生产事故的特点化学事故的特点基本上由所用原材料的特性决定、加工工艺方法和生产规模决定的。

为了预防事故,必须了解这些特点。

1、火灾爆炸中毒事故多,后果严重根据我国30余年的统计资料说明,化工厂火灾爆炸事故死亡人数占因工死亡总人数的%13.8%,占第一位;中毒窒息事故致死人数为总人数的12%,占第二位,其它为高空坠落和触电,分别占三、四位。

很多化工原料的易燃性、反应性和毒性本身确定了上述事故的频繁发生。

反应器、当燃烧传播速度超过声速时,压力容器爆炸和爆炸,都会造成破坏力极强的冲击波,冲击波超压达0.2atm时会使砖木结构建筑物部分倒塌、墙壁崩裂,被压住的人员将会达30%。

如果是在室内爆炸,一般要增加7倍的压力,任何坚固的建筑物都承受不了这样大的压力。

由于管线破裂或设备损坏,大量易燃气体或液体瞬间泄放,便会迅速蒸发形成蒸气云团,并且与空气混合达到爆炸下限,随风漂移,如果飞到居民区遇明火爆炸,其后果是难以想象的。

据估计50t的易燃气体泄漏,将会造成直径为700m的支团,在其覆盖下的居民,会被爆炸性火球或扩散火焰燃烧,其辐射强度将达14W/CM2,而人能承受的安全辐射强度仅为0.5W/CM2,同时还会因缺乏氧气窒息致死。

多数化学物品对人体有害,生产中由于设备密封不严,特别是在间歇操作中泄漏的情况很多,容易造成操作人员的急性和慢性中毒、据化工部门统计,因一氧化碳、硫化氢、氮气、氮氧化物、氨、苯、二氧化碳、二氧化硫、光气、氯化钡、氯气、甲烷、氯乙烯、磷、苯酚、砷化物等16种物质造成中毒、窒息的死亡人数占中毒死亡总人数的87.9%。

这些物质在一般化工厂中很常见。

大型化工厂使大量化学物质处于工艺或储存状态,一些比空气重的液化气体如氨、氯等,在设备或管道破口处以15~30度呈锥形扩散,在扩散宽度100M左右时,人还容易察觉迅速逃离,但在距离较远而毒气浓度尚未稀释到安全值时,毒气影响宽度可达1公里或更多,人则很难逃离并导致中毒,1984年印度博帕尔事故造成两千人死亡就是特大的事例。

第一章5、安全人机工程学是从安全的角度出发,以安全科学,系统科学与行为科学为基础,运用安全原理以及系统工程的方法去研究人—机—环境系统中人与机以及环境保持什么样的关系,才能保证人的安全的一门学科。

第二章1、事故的基本特征主要包括:事故的因果性,事故的偶然性、必然性和规律性,事故的潜在性、再现性和预测性。

(7性,因偶必规潜再预)。

3、能量意外释放论和轨迹交叉论(看书17)4、事故的预防原则(论述题)①、技术原则在生产过程中,客观存在的隐患是事故发生的前提。

因此要预防事故的发生,就需要针对危险采取有效的技术措施进行治理,其基本原则是:1消除潜在的危险原则。

如用不可燃材料代替可燃材料。

2降低潜在危险严重度的原则。

如在高压容器中安装安全阀,手电钻工具采用双层绝缘措施等。

3闭锁原则。

如冲压机械的安全互锁器,煤矿上使用电闭锁装置等。

4能量屏蔽原则。

如建筑高空作业安装安全网,核反应堆的安全壳等。

5距离安全原则,应尽量使人与危险源距离远一些。

如化工厂应该远离居民建立等。

6个体保护原则。

如作业者系安全带,戴护目镜等。

7警告、禁止信息原则。

如使用警灯、警报器、安全标识等。

8作业时间保护原则。

此外,还有根据需要而采取的预防事故发生的技术原则。

②、组织管理原则1系统整体性原则。

2计划性原则。

3效果性原则。

4责任制原则。

5坚持合理的安全管理体制的原则。

③、安全教育原则可包括安全态度教育、安全知识教育、安全技能教育。

第三章1、人体测量时基本姿势有两种:立姿和坐姿。

2、例题3-1 (看书29)3、人的力学特性:生物力学是研究生物系统运动规律的科学。

生物系统包括有机整体和有机整体的联合体。

有机整体是指由各种器官和组织以及其中的液体和气体组成的有机整体;有机整体的联合体是由生物体的各部分,例如:头、躯干、四肢以及内脏等组成的有机整体联合体。

人体生物力学侧重研究人体各部分的力量、活动范围、速度,人体组织对于不同阻力所发挥出的力量等问题。

事故的基本特性事故的基本特性大量的事故调查、统计、分析表明,事故有其自身特有的属性。

掌握和研究这些特性,对于指导人们认识事故、了解事故和预防事故具有重要意义。

1)普遍性自然界中充满着各种各样的危险,人类的生产、生活过程中也总是伴随着危险。

所以,发生事故的可能性普遍存在。

危险是客观存在的,在不同的生产、生活过程中,危险性各不相同,事故发生的可能性也就存在着差异。

2)随机性事故发生的时间、地点、形式、规模和事故后果的严重程度都是不确定的。

何时、何地、发生何种事故,其后果如何,都很难预测,从而给事故的预防带来一定困难。

但是,在一定的范围内,事故的随机性遵循数理统计规律,亦即在大量事故统计资料的基础上,可以找出事故发生的规律,预测事故发生概率的大小。

因此,事故统计分析对制定正确的预防措施具有重要作用。

"海因里希法则"是美国著名安全工程师海因里希提出的300∶29∶1法则。

"海因里希通过分析工伤事故的发生概率,发现在一件重大的事故背后必有29件"轻度"的事故,还有300件潜在的隐患。

3)必然性危险是客观存在的,而且是绝对的。

因此,人们在生产、生活过程中必然会发生事故,只不过是事故发生的概率大小、人员伤亡的多少和财产损失的严重程度不同而已。

人们采取措施预防事故,只能延长事故发生的时间间隔,降低事故发生的概率,而不能完全杜绝事故。

4)因果相关性事故是由系统中相互联系、相互制约的多种因素共同作用的结果。

导致事故的原因多种多样。

从总体上事故原因可分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良刺激作用。

从逻辑上又可分为直接原因和间接原因等等。

这些原因在系统中相互作用、相互影响,在一定的条件下发生突变,即酿成事故。

通过事故调查分析,探求事故发生的因果关系,搞清事故发生的直接原因、间接原因和主要原因,对于预防事故发生具有积极作用。

5)突变性系统由安全状态转化为事故状态实际上是一种突变现象。

事故的基本特征是什么

事故的发生是完全具有客观规律性的。

通过人们长期的研究和分析,安全专家总结了许多事故理论,如事故致因理论、事故模型、事

故统计学规律等。

事故的最基本特性就是因果性、随机性、潜伏性和

可预防性。

1因果性。

事故的因果关系是指各种相关因素共同作用的结果,引起事故的原因是多方面的,在伤亡事故调查分析过程中,应弄清事故

发生的因果关系,找到事故发生的主要原因,才能对症下药;

2随机性。

事故的随机性是指事故发生的时间、地点、事故后果的严重性是偶然的。

这说明事故的预防具有一定的难度。

但是,事故这

种随机性在一定范畴内也遵循统计规律。

从事故的统计资料中可以找

到事故发生的规律性。

因而,事故统计分析对制定正确的预防措施具

有重要意义;

3潜伏性。

表面上事故是一种突发事件。

但是事故发生之前有一段潜伏期。

在事故发生前,人、机、环境系统的状态不稳定,也就是说

系统存在着事故隐患,具有危险性。

如果这时有一触发因素出现,就

会导致事故的发生。

在工业生产活动中,企业较长时间内未发生事故,如麻痹大意,就是忽视了事故的潜伏性,这是工业生产中的思想隐患,是应予克服的;

4可预防性。

现代工业生产系统是人造系统,这一客观现实为事故预防提供了基本前提。

所以说,任何事故从理论和客观上讲,都是可

预防的。

认识这一特性,对坚定信念,防止事故发生有促进作用。

因此,人类应该通过各种合理的对策和努力,从根本上消除事故发生的

隐患,把工业事故的发生降低到最小限度。

简答题1。

我国安全生产管理体制及其含义。

2。

简述安全标准工作的重要性。

3。

简述预防疲劳的措施。

4.简述安全教育培训的原则。

5。

简述安全生产“五要素”及含义。

6.生产经营单位安全生产管理的内容?7。

人员安全行为调节有哪些方式?8.特种设备安全监管方式是什么?9.我国安全生产管理方针及其含义。

10。

安全监督分哪几个层次?11。

引起疲劳的原因?12.简述企业安全教育培训的内容。

13.什么叫劳动保护?14.事故具有哪些基本特性?15.简述事故调查的目的16.如何评价一个设计、设备、工艺工程是否安全?17。

“三不放过”原则是什么内容?18。

开展安全生产标准化建设的意义和作用?19.事故归因理论图示?20.安全目标管理实施步骤?21。

实施系统安全要点?22.职业安全健康管理体系运行原理、要素?23。

安全管理信息系统特点24.事故统计目的、方法、指标25.预防事故的安全技术和减少事故技术、方法26.生产岗位职工安全教育27。

常见的安全检查类型28。

企业安全生产责任制的概念、实质、核心、原则及作用29.生产单位从哪些方面加强应急管理30.重大危险源管理参考答案:1。

我国安全生产管理体制及其含义.我国现行的安全管理体制是“政府统一领导,部门依法监督,企业全面负责,社会监督支持”.“政府统一领导”是指安全生产工作必须在国务院和地方各级人民政府的领导下,依据国家关于安全生产的法律法规,做统一要求.“部门依法监管”是指安全生产监管部门和相关部门,要依法履行综合监督管理和某个方面的监督管理职责。

“企业全面负责"是指企业主要负责人对企业安全生产全面负责。

“社会监督支持”是指发挥全社会各方面的作用,包括各个层次、各种方式的监督,既有行政手段又有法律手段、社会舆论、社会举报等方面的监督。

2。

简述安全标准工作的重要性.安全标准是安全生产法律体系的重要组成部分。

安全标准是保障企业安全生产的重要技术规范。

安全标准是安全监管监察工作依法行政的重要依据。

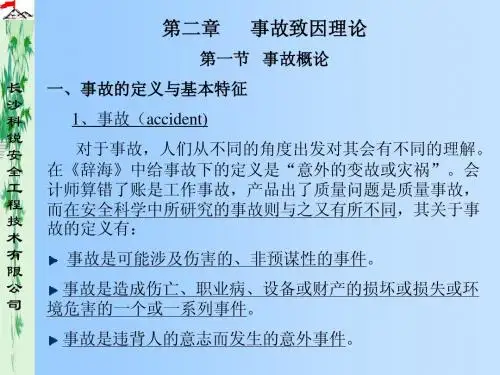

第一章概论第一节安全的定义及概念一、安全的定义及其重要性1、安全的定义安全是指客观事物的危险程度能够为人们普遍接受的状态。

安全是指没有引起死亡、伤害、职业病或财产、设备的损坏或损失或环境危害的条件。

安全是指不因人、机、媒介的相互作用而导致系统损失、人员伤害、任务受影响或造成时间的损失。

2、安全的重要性(1)经济损失大(2)社会影响大(3)影响周期长二、职业安全卫生、安全生产与劳动保护职业安全卫生:通常指影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。

劳动保护:为了保护劳动者在劳动、生产过程中的安全、健康,在改善劳动条件、预防工伤事故及职业病,实现劳逸结合和女职工、未成年工的特殊保护等方面所采取的各种组织措施和技术措施的总称。

【站在政府的立场上】安全生产:指在生产过程中消除或控制危险及有害因素,保障人身安全健康(人身安全)、设备完好无损及生产顺利进行(设备安全)。

【从企业的角度出发】三、安全、安全性与系统安全安全性:是系统在可接受的最小事故损失条件下,发挥其功能的一种品质。

系统安全:在系统寿命周期的所有阶段,以使用效能、时间、和成本为约束条件,应用工程和管理的原理、准则和技术,使系统获得最佳的安全性。

安全性与可靠性的区别与联系?安全性与可靠性是两个不同的概念。

既有联系,又有区别。

通常可靠性是指系统在规定的条件下,在使用期间内实现规定性能的可能程度。

可靠性是针对系统的功能而言,可靠性技术的核心是失效分析;而安全性是针对系统损失而言,安全技术的核心是危险分析。

危险与损失有关,而失效仅是某一项目的某些功能丧失(或非预期状态),可能不会造成损失。

所以失效不等于危险,可靠不等于安全,可靠性与安全性不能等同。

当然,失效或故障有时也会造成损失,甚至导致系统发生灾难性的事故,这时失效或故障就成为危险了,也就是说,当故障或失效的发生导致事故时,提高系统的可靠性会同时提高系统的安全性。

所以,系统安全性与可靠性有着极其密切的关系,在进行系统安全性分析时,也需要应用可靠性的数据,某些安全性分析的方法也源于可靠性分析。

一、名词解释(每题5分,共30分)1、安全: 是指不因人、机、媒介的相互作用而导致系统损失、人员伤害、任务受影响或造成时间的损失。

2、系统:由若干相互作用又相互依赖的部分组合而成,具有特定的功能,并处于一定环境中的有机整体。

3、重大伤亡事故:重大伤亡事故一次事故中,死亡3~9人的事故,称为重大死亡事故。

4、工伤事故:是指在生产区域中发生的,和生产有关的伤亡事故。

5、“3E”对策:对于事故的预防与控制,应从安全技术、安全教育、安全管理三个方面入手,采取相应措施。

因为技术(Engineering)、管理(Enforcement)和教育(Education)三个英文单词的第一个字母均为E,也有人称之为“3E”对策.6、特种作业:是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。

二、填空题(每空1分,共15分)1、安全问题主要体现在三个方面,即经济损失大社会影响大影响周期长2、大多数学者认为,事故的直接原因只有两个,即人的不安全行为和物的不安全状态3、事故的能量转移论认为,不希望的或异常的能量转移是伤亡事故的致因.4、安全教育的内容可概括为3个方面,即安全态度教育、安全知识教育和安全技能教育。

5、危险可能性是指危险事件发生的可能程度6、在技术指标论证阶段,系统安全工作有两个主要作用:一是对于系统的设计;另一个是对于大纲的管理。

7、故障最小化方法主要有降低故障率和实施安全监控两种形式.三、简答题(每题8分,共40分)1、什么叫劳动保护?答:劳动保护,是为了保护劳动者在劳动、生产过程中的安全、健康,在改善劳动条件、预防工伤事故及职业病,实现劳逸结合和女职工、未成年工的特殊保护等方面所采取的各种组织措施和技术措施的总称。

2、事故具有哪些基本特性?答:事故的基本特性有:(可不必展开,仅答出提纲;展开回答不多加分)1)普遍性2)随机性3)必然性4)因果相关性5)突变性6)潜伏性7)危害性8)可预防性3、简述事故调查的目的。

事故的4个基本特征是什么?

事故特性,即事故的潜伏性、突发性、偶然性、因果性。

1、潜伏性是指事故的导致因素的隐蔽性、潜在性。

2、突发性是指事故的发生往往是由于事故原点在触发能量、偶合条件作用下的突发转变过程。

3、偶然性是指事故发生的必然性决定了事故发生的必然结果,但是事故在何时、何种情况下发生又往往是偶然性的,事故终点引起的伤亡和损失的方式及严重性也往往是难以预料的。

4、因果性是指任何事故发生的原因与结果N的必然性和逻辑关系。

事故的特性主要有四个方面的内容:

1、事故具有因果性、条件性和规律性。

某一现象作为另一现象发生的根据的两种现象之关联性,如教育不充分,管理上的缺陷和物质环境的不安全因素,其结合的结果将导致事故。

2、事故具有偶然性、必然性和可防性。

从本质上讲,事故属于在一定条件下,可能发生,也可能不发生,随时间推进产生的某些意外情况而显现的随机事件。

当不安全因素事件充分集合时,事故必然发生;只有做到防患于未然,才能防止事故发生。

3、事故具有潜在性、再现性和预测性。

事故潜在于不安全隐患之中,安全工作就是发现事故的潜在性,根除其隐患,不使之再现。

4、事故具有前兆性、爆发性和扑灭性。

快速抢救,及时扑灭,积极防治事故,这是我们安全工作的一项重要任务。

安全人机研究的主要内容:1.人的特性研究2.机的特性研究3.环境特性研究4.人—机关系的研究5.人—环关系的研究6.人—机—环境系统总体性能的研究7.事故预防以及事故致因的研究事故的基本特性:1事故的因果性2事故的偶然性必然性和规律性3.事故的潜在性再现性与预测性(选)事故因果连锁理论又称作因果继承原则。

损失←一次原因(直接原因)←二次原因(间接原因)←基础原因事故因果类型1.多因致果型2.因果连锁型3.集中连锁复合型多米诺骨牌事故模型:人员伤亡的发生时事故的结果,事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态,人的不安全行为和物的不安全状态是由于人的缺点造成,人的缺点是由于不良环境诱发或由先天的遗传因素造成能量意外转移理论:如果发生事故时意外释放的能量作用与人体,并且能量的作用超过了人体的承受能力,则将造成人员伤害;如果意外释放的能量作用于设备,建筑物,物体等,并且能量的作用超过他们的抵抗能力,则将造成设备,建筑物,物体等的损坏轨迹交叉理论:基本思想是:伤害事故是由许多相互联系的事件顺序发生的结果。

概括起来分为人与物两大系列。

当人的不安全行为和无得不安全状态在各自法杖是,如果在一定的时间和空间上着发生了接触,于是导致能量转移到人体上,便发生了伤害事故事故的统计规律即事故法则(事故三角形),又称1:29:300法则,即没330个事故中,会造成死亡重伤1次,情商微伤事故29次,无伤事故300次(简答必考)事故的预防原则:I技术原则1.消除潜在危险的原则2.降低潜在危险严重度的原则3.闭锁原则4.能量屏蔽原则5.距离保护原则6.个体保护原则7.警告,禁止信息原则8作业时间保护原则II组织管理原则1.系统整体原则2.计划性原则3.效果性原则4.责任制原则5.坚持合理的安全管理体制原则III安全教育原则(名词解释共4个)基本状态:指人体清晨进食前,静卧半小时后水平仰卧,肌肉松弛,清醒而精神放松的状态(选)人的生理节律性分为:昼夜节律,周节律,月节律范格热舒适方程需满足以下3个最基本条件:1.人体必需处于热平衡状态2.皮肤平均温度应具有与舒适相适应的水平3.为了舒适,人体应具有最佳的排汗率,排汗率也是新陈代谢率的函数人体能量产生机理:1三磷酸腺苷在人体内分解为二磷酸腺苷(ADP)产生能量,这种能量直接供给肌肉收缩,是肌肉收缩的唯一直接能量来源2磷酸肌分解所产生的能量可供ADP 转化为ATP 3糖原或脂肪在氧供应充足的条件下进行完全分解,产生代谢产物二氧化碳和水,并释放大量能量产能通过三种途径1.ATP-CP系列CP+ADP<=>Cr(肌酸)+ATP 2.需氧系列葡萄糖或脂肪+氧ATP 3.乳酸系列葡萄糖(糖原)ATP+乳酸基础代谢:生理学将人清醒,静卧,空腹以及室温在20℃左右定位基础条件,人在基础条件下的能量代谢称为基础代谢。

事故的基本特性

The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

事故的基本特性

大量的事故调查、统计、分析表明,事故有其自身特有的属性。

掌握和研究这些特性,对于指导人们认识事故、了解事故和预防事故具有重要意义。

1)普遍性

自然界中充满着各种各样的危险,人类的生产、生活过程中也总是伴随着危险。

所以,发生事故的可能性普遍存在。

危险是客观存在的,在不同的生产、生活过程中,危险性各不相同,事故发生的可能性也就存在着差异。

2)随机性

事故发生的时间、地点、形式、规模和事故后果的严重程度都是不确定的。

何时、何地、发生何种事故,其后果如何,都很难预测,从而给事故的预防带来一定困难。

但是,在一定的范围内,事故的随机性遵循数理统计规律,亦即在大量事故统计资料的基础上,可以找出事故发生的规律,预测事故发生概率的大小。

因此,事故统计分析对制定正确的预防措施具有重要作用。

"海因里希法则"是美国著名安全工程师海因里希提出的300∶29∶1法则。

"海因里希通过分析工伤事故的发生概率,发现在一件重大的事故背后必有29件"轻度"的事故,还有300件潜在的隐患。

3)必然性

危险是客观存在的,而且是绝对的。

因此,人们在生产、生活过程中必然会发生事故,只不过是事故发生的概率大小、人员伤亡的多少和财产损失的严重程度不同而已。

人们采取措施预防事故,只能延长事故发生的时间间隔,降低事故发生的概率,而不能完全杜绝事故。

4)因果相关性

事故是由系统中相互联系、相互制约的多种因素共同作用的结果。

导致事故的原因多种多样。

从总体上事故原因可分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良刺激作用。

从逻辑上又可分为直接原因和间接原因等等。

这些原因在系统中相互作用、相互影响,在一定的条件下发生突变,即酿成事故。

通过事故调查分析,探求事故发生的因果关系,搞清事故发生的直接原因、间接原因和主要原因,对于预防事故发生具有积极作用。

5)突变性

系统由安全状态转化为事故状态实际上是一种突变现象。

事故一旦发生,往往十分突然,令人措手不及。

因此,制定事故预案,加强应急救援训练,提高作业人员的应激反应能力和应急救援水平,对于减少人员伤亡和财产损失尤为重要。

6)潜伏性

事故的发生具有突变性,但在事故发生之前存在一个量变过程,亦即系统内部相关参数的渐变过程。

所以事故具有潜伏性。

一个系统,可能长时间没有发生

事故,但这并非就意味着该系统是安全的。

因为它可能潜伏着事故隐患。

这种系统在事故发生之前所处的状态不稳定,为了达到系统的稳定态,系统要素在不断发生变化。

当某一触发因素出现,即可导致事故。

事故的潜伏性往往会引起人们的麻痹思想,从而酿成重大恶性事故。

7)危害性

事故往往造成一定的财产损失或人员伤亡。

严重者会制约企业的发展,给社会稳定带来不良影响。

因此,人们面对危险,能全力抗争而追求安全。

8)可预防性

尽管事故的发生是必然的,但我们可以通过采取控制措施来预防事故发生或者延缓事故发生的时间间隔。

充分认识事故的这一特性,对于防止事故发生有促进作用。

通过事故调查,探求事故发生的原因和规律,采取预防事故的措施,可降低事故发生的概率。