1 消息二则

- 格式:docx

- 大小:27.16 KB

- 文档页数:7

《消息二则》课文全文阅读消息二则勃兰特下跪赎罪受到称赞1970年12月7日,联邦德国前总理勃兰特在波兰犹太人死难者纪念碑前下跪1970年12月7日,大雪过后,东欧最寒冷的一天。

刚刚对捷克、波兰进行国事访问后,当时的联邦德国总理维利·勃兰特冒着凛冽的寒风来到华沙犹太人死难者纪念碑下。

他向纪念碑献上花圈后,肃穆垂首,突然双腿下跪,并发出祈祷:“上帝饶恕我们吧,愿苦难的灵魂得到安宁。

”勃兰特以此举向二战中无辜被纳粹党杀害的犹太人表示沉痛哀悼,并勃兰特下跪赎罪受到称赞虔诚地为纳粹时代的德国认罪、赎罪。

当时的联邦德国总统赫利同时向全世界发表了著名的赎罪书,消息传来,世界各国爱好和平的人们无不拍手称赞。

1971年12月20日,勃兰特因此获得了诺贝尔和平奖。

勃兰特1973年接受意大利著名女记者法拉奇采访时,谈到了自己当时采取这一出人意外的行动的感受。

他说:“我明确区分罪过和责任.我问心无愧,而且我认为把纳粹的罪过归咎于我国人民和我们这一代人是不公平的,罪过只能由希特勒等发动二战的战犯去承担.尽管我很早就离开德国(二战期间勃兰特流亡国外,从事反法西斯斗争),但对希特勒上台搞法西斯主义,我也感到有连带责任。

出任德国总理后,我更感到自己有替纳粹时代的德国认罪赎罪的社会责任。

那天早晨醒来时,我有一种奇异的感觉,觉得自己不能只限于给纪念碑献一个花圈.我本能地预感到将有意外的事情发生,尽管我不知道是什么事情。

献完花圈后我突然感到有下跪的必要,这就是下意识吧?”勃兰特在波兰犹太人纪念碑前下跪谢罪,被誉为“欧洲约一千年来最强烈的谢罪表现”。

现任德国总理施罗德曾经亲自去波兰,为刻有下跪谢罪情景的勃兰特纪念碑揭幕。

德国还在首都柏林著名的勃兰登堡门附近建立由2700根方柱组成的纳粹大屠杀受害者纪念碑,这使得希特勒后裔也因为强烈耻辱感而决定永不结婚生育,让那个罪恶家族断种绝根。

(本报综合北京电) (天津日报(新闻)-海外纵横-第6版-2005-04-14)加拿大将“南京大屠杀”编入历史教材[人民网渥太华4月12日电]特派记者邹德浩报道:4月11日,加拿大不列颠哥伦比亚省教育厅厅长麦菲在温哥华宣布,该厅与省内亚裔社区联合编写的第二次世界大战亚太战区历史课推荐教材,将向各中学推出新的历史教科书,新书的第五课内容涵盖南京大屠杀、加拿大战俘等重要历史事实,并提出有关战争受害人索赔、日本政府对二战的认罪态度以及与二战历史有关的历史与现实问题。

部编版八年级上册语文第1课《消息二则》课文原文及教案精选教案/试卷/文档/模板/课件合集部编版八年级上册语文第1课《消息二则》课文原文及教案【篇一】部编版八年级上册语文第1课《消息二则》课文原文《我三十万大军胜利南渡长江》(一九四九年四月二十二日)新华社长江前线二十二日二时电英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。

国民党*经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

《人民解放军百万大军横渡长江》(一九四九年四月二十二日)新华社长江前线22日22时电人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。

至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。

和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党*拒绝签定和平协定,有很大关系。

国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。

八年级上册语文第一课《消息二则》教案5篇消息是以文字报道新闻信息的一种新闻体裁。

消息的结构是标题、导语、主体、背景、结语。

下面小编给大家带来八年级上册语文第一课《消息二则》教案5篇,希望大家喜欢!八年级上册语文第一课《消息二则》教案篇1【教学目标】1.从新闻要素、结构、特点等方面把握文章内容。

2.品味新闻语言的特点,感受作者的情感和情怀。

【教学过程】一、诵读导入:我们先来热热身,共读一首诗:(屏显)七律·人民解放军占领南京毛泽东钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

这是伟大领袖_在一九四九年四月人民解放军占领南京后创作的诗篇。

诗中既写出了人民解放军的巨大胜利,也展现了诗人内心的激动和喜悦。

请同学们再读,体会诗中情感和气魄。

(学生再读)同样的事件,可以有不同的表述。

今天我们要学习的《消息二则》,用新闻的方式向公众报道这一重大事件。

请同学们在预习的基础上,再次阅读两则消息,注意文章边侧的旁批。

学生结合旁批读课文。

二、活动探究活动准备:自主阅读课本第2页和第15页关于新闻要素和消息特点的文字,了解新闻的相关知识。

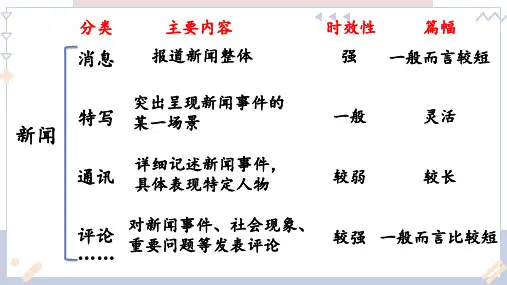

1.补充介绍:(屏显)新闻是满足人们信息传播与交流需求的一种实用性文体,是对新近发生、发现的事实的报道。

广义的新闻泛指出现在电视、广播、报纸及网络等一切传媒上的对新近发生的事实的报道,包括消息、通讯、特写、人物专访、调查报告、新闻评论、社论、报告文学等。

狭义的新闻专指消息,即用简明扼要的文字,迅速及时地向公众告知新近发生的有价值的事实。

2.你知道吗(屏显)新闻的六要素新闻结构的五部分新闻的三大特点学生结合补充内容和提示,自主学习,了解新闻相关知识。

三、活动过程活动一:当一回编辑1.如果你是当时的报社编辑,请你从新闻的要素、结构、特点等方面审核一下,这两则消息能不能刊发结合文章的具体内容,陈述要有理有据。

八年级上册人教版语文第一课消息二则六要素

八年级上册人教版语文第一课《消息二则》的六要素包括:

1.时间:第一则消息的发布时间是1949年4月20日,第二则消息的发布时间是1949年4月22日。

2.地点:第一则消息的报道地点是渡江前线总前委,第二则消息的报道地点是渡江战役总前委。

3.人物:第一则消息涉及的人物有毛泽东、朱德、总前委张云逸、粟裕、张震,第二则消息涉及的人物有毛泽东、朱德、总前委张云逸、粟裕、张震。

4.事件发生的原因:第一则消息是关于我军发起渡江战役的原因,第二则消息是关于我军渡江情况。

5.经过:第一则消息报道了我军在准备渡江作战中遇到的一些困难,包括船只不足等问题,但最终还是成功渡过了江。

第二则消息报道了我军在渡江战役中的进展情况,包括攻占南京等城市。

6.结果:第一则消息报道了我军成功渡过长江,第二则消息报道了我军在渡江战役中取得了重大胜利。

【篇一】部编版八年级上册语文第1课《消息二则》课文原文《我三十万大军胜利南渡长江》(一九四九年四月二十二日)新华社长江前线二十二日二时电英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。

国民党*经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

《人民解放军百万大军横渡长江》(一九四九年四月二十二日)新华社长江前线22日22时电人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。

至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。

和中路军所遇敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党*拒绝签定和平协定,有很大关系。

国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。

所有预定计划,都已实现。

至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。

此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

消息二则部编版初二上册语文第1课《消息二则》课文原文及教案精选8篇消息二则篇一教学目标1、在阅读过程中认识5个生字“冈、蝴、蝶、耀、颊”。

积累7个词语“春装、山冈、蝴蝶、雀跃、沉睡、照耀、面颊”。

2、按要求预习课文。

有感情地朗读课文,并背诵课文。

能说文章说的春天的消息;用合适的方式理解词语“盼望”、“爱怜”、“雀跃”的意思。

3、体会春天来到时人们欢快的心情以及对春天的喜爱之情。

教学重点和难点继续学习预习课文。

在读通课文,了解课文大意的基础上能结合自己对春天的感受有感情地朗读课文并熟读成诵。

在学文的同时能选用合适的方式理解词语“盼望”、“爱怜”、“雀跃”的意思。

教学媒体春天图片课前学生准备1、收集有关描写春天的诗歌。

2、预习作业(1)读通课文,读准生字、新词的字音。

(2)用自己认为合适的方法,理解下列词语:盼望、爱怜、雀跃。

教学流程一创设情景,引人新课1、看画面,说景象。

(1)出示描绘春天景象的画面。

(2)按“春天到了,什么怎么样了”的方式说说春天的景象。

(3)说说:你对春天的感受。

2、春天是个值得赞美的季节,很多诗人都写过关于春天的诗歌。

谁能把你所知道的描写春天的诗歌读给大家听?预习反馈:诵读《咏柳》、《春夜喜雨》……3、今天我们还要来学一首描写春天的诗歌。

出示课题:1、春的消息齐读课题(理解题目中“消息”的含义)二初读诗歌,了解大意1、自由读诗,要求读正确、读通顺。

2、指名分节朗读诗歌,学习字词。

(1)纠正字音,重点指导:“冈”的读音是第一声,“颊”的读音是jiá。

完成多音字练习。

piǎo()jīn()tǔ()漂禁吐piào()jìn()tù()(2)掌握字形,重点指导“耀”和“颊”的字形3、通读全文,边读边想:你知道了哪些春天的消息。

读后交流。

三反复诵读,体味诗蕴1、轻声读诗歌,圈出诗中所描写的春天的景物。

交流:描写了哪些景物?要求学生连贯地说一说。

板书:春风春水小鸟蝴蝶雏菊枝头的绿苞明丽的阳光田野里的小草2、再读课文,想想:为什么选择这些景物?通过这些景物,你能感受到什么?交流、小结:作者描写了春风、春水;小鸟、蝴蝶;雏菊、枝头的绿苞;明丽的阳光、田野里的小草,因为这些都是春天到来时最具特点的景物,使人感受到春天是充满生机的。

1.《消息二则》一、教学目标(一)知识与能力:了解新闻基本常识,理解消息写作的“五要素”和“倒金字塔式”结构。

(二)过程与方法:明确本文的“五要素”和结构层次,领会本文短小精粹、一气呵成的语言特点。

(三)情感态度与价值观:关注时事新闻,培养读报习惯。

二、教学重点和教学难点(一)教学重点了解新闻基本常识,掌握消息的基本特点。

(二)教学难点领会本文短小精粹、一气呵成的语言特点,以及作者的情感。

三、教学时间四、教学手段提前一周准备好教学导案案,课前发放导学案,让学生先完成课前预习案。

收集资料、图片制作PPT课件。

课堂上将导学案与PPT配合进行教学。

五、教学内容与教学步骤第一课时《我三十万大军胜利南渡长江》(一)导入新课说新闻随着科技的发展,人们的视野越来越开阔,报纸、广播、电视、互联网构筑成了一个庞大的视听世界。

翻开报纸,打开电视,扑面而来的就是国内外各种刚刚发生的新闻的报道。

新闻成了我们了解世界,日常接触最多的文体之一,它使我们足不出户,可遍知天下事。

美国著名的报业人士霍²格里利曾经这样说过:“为新闻欢呼吧!它是精选的自由卫士,是正义的利剑,是真理的灿烂阳光!”那么新闻值不值得被如此高地评价呢?今天,就让我们一起走进新闻,一起学习消息的阅读和写作。

(二)预习展示:学新闻学生根据多媒体提示了解相关内容。

1.消息的概念:广义的新闻报道包括消息、通讯、特写、人物专访、调查报告、新闻评论等多种体裁。

狭义的新闻报道专指“消息”,即用简明扼要的文字,迅速及时地向公众告知新近发生的有价值的事实。

2.新闻结构:标题、导语、主体、背景、结语。

标题:高度概括已经发生的新闻事实,一般包括引标、主标、副标。

导语:是消息的第一段或者第一句话。

是消息中最主要的事实,是最重要、最有影响力的材料,是本则消息报道的价值所在。

主体:承接导语、揭示主体,对消息事实做具体的叙述与展开。

背景:是新闻事实发生的历史条件或现实环境。

结语:是消息的最后一段落或最后一句话。

3.新闻的特点:传播性、真实性、时效性。

4.新闻在表达方式上的特点:以记叙为主,可适当议论。

5.新闻一般须具备“五要素”,称为“五个W”:When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(何事)、Why(何故)。

有的还加上How(如何),即“五个W加一个H”,成为新闻的“六要素”。

(三)多媒体展示,检测预习。

1.给加点字注音。

芜.湖:wú摧枯.拉朽:kū荻.港:dí2.解释词语。

经营:筹划、组织、管理。

摧枯拉朽:“枯”指枯草,“朽”指烂了的木头,比喻腐朽势力很容易被打垮,这里指解放军攻势凌厉,不可阻挡。

溃退:溃败后退。

(三)自主学习:析新闻1.阅读课文,找出这则新闻的“五要素”。

明确:(该问题检测学生对新闻“五要素”知识的掌握情况)在这条消息中,何时,是1949年4月20日午夜开始的不到二十四小时之内;何地,在芜湖和安庆之间的长江水面上;何人,人民解放军,三十万之众;何事,我三十万大军胜利南渡长江(一看标题便知);为何,人民解放军攻破国民党反动派防线,占领长江南岸(从“人民解放军”和“国民党反动派”的命名中,确定战争的性质)。

本文的重点,在“如何”上:(1)一方面是解放军不到二十四小时,突破敌阵,摧枯拉朽,渡江后乘胜追击;(2)另一方面是国民党军,经营了三个半月的防线,军无斗志,土崩瓦解。

2.找出新闻的各个组成部分。

明确:标题:我三十万大军胜利南渡长江。

导语:英勇的人民解放军……渡过长江。

主体:渡江战斗……诸城进击中。

结语:人民解放军……的命令。

3.“新华社长江前线二十二日二时电”属于新闻的什么?在新闻中起什么作用?明确:是新闻的电头。

交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。

电头的作用:表明材料真实,报道及时。

(四)合作探究:议新闻研读课文,质疑、探究。

1.这篇消息报道的是一场大战,只用了不到二百字,你觉得效果如何?请说出自己的感觉。

作者为什么不详细写渡江战斗的情景?明确:本文不足二百字,却简而不陋,是大手笔,堪称经典。

对于渡江和战斗的情景,作者没有详细描写,只是几笔勾勒,粗线条地介绍了渡江的时间、地点及事件的结局。

因为敌人“摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”,在三十万大军面前简直不堪一击,所以也不值得去详细介绍。

2.讨论:有人认为,消息是客观公正地报道新近发生的事情。

既然是客观报道,就不应在字里行间带有感情色彩。

找一找本文中的带有感情色彩的词语,品味一下,说说理由。

明确:①其实,这是对新闻语言的片面理解。

作者在写作新闻时,总是在文章中凝聚自己的感情的。

②本文中的一些句子中的词语,包含了作者对解放军的高度赞扬,也充满了对敌人的嘲笑和讽刺。

作者爱憎分明的感情,也起到了很好的宣传效果。

3.细读课文,列举文中表达准确的词语,分析其效果;列举文中用语的精练、铿锵处,说说精妙处。

英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

“已”和“大约”能否去掉?明确:不能去掉,“已”是“已经”,表明解放军三十万人已经渡过长江;“大约”表明有三十万人是一个概数,不是确数。

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

“经营”能否换成“构筑”,“溃退”能否换成“败退”,为什么?明确:不能,因为“经营”有精心筹划和准备之意,更能够说明解放军的英勇。

“溃退”更能说明国民党军队败退的程度。

从词语的意义和表达的情感入手。

这句话表达了对人民解放军赞美的情感,字里行间透出了豪迈的情怀。

六、课堂练习中考常见题型:1.新闻概括类。

2.新闻标题拟写类。

用一句话概括下面一段话的主要信息。

(不超过10个字)(山东省威海市中考题)目前,全球已有85个国家的2300余所高校开设了汉语课程,3000万外国人正在学习中文。

许多外国人为留学、就业、投资、贸易等,苦学“方块字”,苦练“中国话”。

英国计划在未来五年内拨款100万英镑普及中文学习;美国将汉语纳入国民教育体系;韩国不少企业都开设中文学习班。

参考答案:全球掀起汉语学习热。

七、布置作业:写新闻就校园内新近发生的事情拟写一则消息。

八、板书设计标题:我三十万大军胜利南渡长江。

导语:英勇的人民解放军……渡过长江。

主体:渡江战斗……诸城进击中。

结语:人民解放军……的命令。

九、教学反思第二课时《人民解放军百万大军横渡长江》一、教学目标(一)知识与能力:了解新闻基本常识,理解消息写作的“五要素”和“倒金字塔式”结构。

(二)过程与方法:明确本文的“五要素”和结构层次,领会本文短小精粹、一气呵成的语言特点。

(三)情感态度与价值观:关注时事新闻,培养读报习惯。

二、教学重点和教学难点(一)教学重点了解新闻基本常识,掌握消息的基本特点。

(二)教学难点领会本文短小精粹、一气呵成的语言特点,以及作者的情感。

三、教学时间四、教学手段提前一周准备好教学导案案,课前发放导学案,让学生先完成课前预习案。

收集资料、图片制作PPT课件。

课堂上将导学案与PPT配合进行教学。

五、教学内容与教学步骤(一)导入新课里约奥运会刚刚结束,大家通过电视、报纸、网络等渠道,了解到许多有关的新闻,闪亮的金牌,让全世界的炎黄子孙扬眉吐气,意气风发。

大家知道新闻的特点、要素、结构安排吗?今天,我们来学习毛泽东同志亲手撰写的《消息二则》,想必你不但能学到相关知识,更能真切感受到人民解放军的英雄气概。

(二)整体感知1.教师检查预习情况。

2.快速默读课文,用简明的语言说说新闻报道的内容。

3.再读课文,理清记叙的六要素:人物:人民解放军百万大军。

时间:1949年4月20日夜起至4月22日22时。

地点:西起九江(不含),东至江阴一千余华里的长江前线。

事件发生的原因:国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石、解放全中国而发起渡江战役。

经过:三路大军横渡长江。

结果:突破长江防线,占领南岸广大地区。

(三)研读思考1.要想迅速了解新闻的主要内容,就要看什么?(标题)2.要比较详细地了解新闻的内容,要看什么?(导语)①内容:?°人民解放军百万大军?-?-的渡江区域。

?±②作用:从渡江作战的兵力、战线(即渡江区域)、战况三个方面总领全文。

3.要更为细致地了解新闻的内容,则要看什么?(主体)①划分层次a.分述中路军渡江情况。

b.分述西路军渡江情况,并阐述取胜的原因。

c.分述东路军渡江情况。

②为什么要按这样的顺序进行报道?中路军首先发起渡江作战,所以先说;西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议一议;最后说东路激战,文势也涌起高潮。

(小组讨论)(四)品味语言你认为文中使用精确、饱含情感的词语有哪些?简要说说理由。

①“百万大军?±?°横渡?±这两个词,显现出战役的壮阔。

②“突破?±:表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。

③“渡至?±:有?°横渡?±与?°到达?±两层意思。

④“二十四小时内即已?±:时间明确,且含渡江迅速,作战顺利之意。

⑤“不料?±:有嘲讽意味。

(五)课堂小结这篇课文告诉我们,中国革命的胜利,是通过长期革命战争战胜强大敌人取得的。

同时,我们也大致了解新闻的特点,是报道国内外最新发生的重大事件或新气象的。

新闻有它记叙的六要素,其结构一般包括标题、导语、主体、背景和结语五部分。

希望大家利用所学,再读一读报纸,进一步掌握新闻这种文体。

六、板书设计人民解放军百万大军横渡长江毛泽东新闻:包括标题、导语、主体、背景、结语五部分(人民解放军)英勇无畏锐不可当西(较详)中(略)东(详)横渡(国民党反动派)不堪一击溃不成军七、课堂练习在横线上填入适当的词语。

此处敌军抵抗________(较为、非常)顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,________(控制、占领、封锁)扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并________(控制、占领、封锁)江阴要塞,________(控制、占领、封锁)长江。

我军前锋,业已________(切断、阻断)镇江无锡铁路线。

八、作业布置1.反复朗读课文,体会其中的磅礴大气。

2.观看录像片段《百万雄师过大江》。

九、教学反思。