金属与陶瓷的润湿性概述

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:4

金属表面润湿性机制特征及应用研究哎呀,说起金属表面润湿性这事儿,还真挺有意思的。

咱们先来讲讲啥是金属表面润湿性。

想象一下,你把一滴水放在金属板上,这水是摊开成一大片,还是像个小球一样滚来滚去?这就是润湿性在起作用啦。

简单说,润湿性就是液体在固体表面铺展的能力。

金属表面润湿性的机制特征,那可是有不少门道。

从微观角度看,金属表面的粗糙度就像一个个小小的山峰和山谷。

要是表面粗糙得很,水就容易“卡”在那些山谷里,润湿性就会变差;反过来,表面光滑溜溜的,水就能更顺畅地铺开。

还有啊,金属表面的化学成分也很关键。

比如说,有些金属表面容易氧化,形成一层氧化膜,这层膜就会影响液体和金属的“亲密接触”,从而改变润湿性。

我记得有一次,我在实验室里做实验,想研究一种新型金属材料的润湿性。

我小心翼翼地把准备好的液体滴在金属片上,眼睛紧紧盯着,心里那个期待啊!结果,这液体的表现跟我预期的完全不一样,可把我急坏了。

后来经过反复琢磨,才发现是金属表面在处理的时候不小心沾上了杂质,影响了实验结果。

这让我深刻体会到,哪怕是一点点小小的杂质,都能对金属表面润湿性产生巨大的影响。

那金属表面润湿性又有啥应用呢?这用处可大了去啦!在印刷行业里,如果金属印刷板的润湿性不好,那印出来的东西可就模糊不清,质量大打折扣。

再比如说在医疗领域,有些医疗器械的表面需要有良好的润湿性,这样才能更好地与人体组织接触,减少排异反应。

还有在防水领域,利用金属表面润湿性的特点,可以制造出超级厉害的防水材料。

雨水落在上面,就像水珠落在荷叶上一样,一下子就滚走了,根本渗不进去。

总之,金属表面润湿性虽然听起来有点深奥,但它实实在在地影响着我们生活的方方面面。

通过不断地研究和探索,相信未来我们能更好地利用它,创造出更多更神奇的东西!。

金属/陶瓷复合材料润湿性的研究摘要:研究金属对陶瓷的润湿性对开发新型金属/陶瓷体系,探寻和发展材料的制备技术有重大的意义。

制备高性能金属/陶瓷复合材料有着重要的现实意义。

本文从陶瓷/金属的润湿现象、机理及其分类出发,介绍了润湿性研究的实验研究方法,并探讨改善润湿性的途径。

关键词:金属/陶瓷复合材料;润湿性;接触角;粘附功一.润湿现象润湿是固体表面的气体被液体取代的过程。

在复合材料的制备过程中,只要涉及液相与固相的相互作用,必然就有液相与固相的润湿问题。

在制备金属基复合材料时,液态金属对增强材料的润湿性如何直接影响到界面黏结强度。

润湿性表示液体在固体表面上的铺展程度。

优良的润湿性意味着液体在固体表面上铺展开来覆盖整个增强材料的表面。

按热力学的条件,只有体系自由能减少时,液体才能铺展开来,即因此,铺展系数SC[1]被定义为当铺展系数SC>0时,才会润湿,根据力学平衡,可得:式中,θ为接触角。

由θ可以知道润湿程度。

θ=0°时,金属熔液会在基体上完全的铺展开;θ=180°时,熔滴呈圆球状,只与基体表面形成点接触,称其为完全不润湿;0°90°时则称为不润湿,液相对固体的粘着性较差。

对于一个特定的系统,接触角θ会随温度、保温时间、吸附气体等而变化。

润湿过程可按顺序分为沾湿、浸湿、铺展三个阶段。

对于一个固定的系统,沾湿过程的铺展力最大,最容易进行,属于最低层次的润湿;铺展过程的铺展力最小,属于最高层次的润湿。

润湿性好的液体将尽力覆盖更多的固-气界面,直至完全平铺固体表面,润湿性差的液体的润湿过程将终止于较大的平衡接触角。

金属/陶瓷的润湿性对金属基复合材料的生产有重要的意义。

图1.1润湿性示意图二.润湿性分类根据金属/陶瓷的结合情况,液态金属对陶瓷的润湿过程可分为非反应润湿和反应润湿[2-5]。

对于非反应润湿体系,界面润湿过程不发生化学反应,润湿过程仅仅依靠扩散力和范德华力来完成,润湿性一般比较差,通常非反应润湿过程是一个很迅速的过程,在很短时间内就能达到各项平衡状态,与温度没有太大关系,但与陶瓷的金属性和位向及合金元素的加入有很大的关系。

金属材料表面润湿性研究与应用咱先来说说啥是金属材料表面润湿性。

这东西啊,其实就像是金属表面的“亲水性”或者“疏水性”。

比如说,咱们常见的不锈钢锅,有时候水在上面能摊开成薄薄一层,这就是润湿性好;而有些金属表面,水一上去就成了一颗颗小水珠滚来滚去,这润湿性就差。

我记得有一次,我在厨房清洗一些金属餐具。

有一个旧的铝制饭盒,表面坑坑洼洼的,水一倒上去,根本留不住,全变成小水珠滚走了。

我当时就纳闷,这是咋回事呢?后来才知道,原来是这饭盒表面长时间磨损,变得粗糙不平,导致润湿性变差了。

那为啥要研究金属材料表面润湿性呢?这用处可大了去了!在医疗领域,比如说人工关节,要是能让金属表面的润湿性恰到好处,就能减少细菌附着,降低感染的风险。

想象一下,如果人工关节的表面润湿性不好,细菌在上面安了家,那患者得多遭罪啊!在工业上,金属材料表面润湿性的研究也有着重要意义。

比如在印刷电路板的制造过程中,需要让金属表面能够均匀地涂上一层薄薄的涂层。

如果润湿性不好,涂层就会不均匀,这电路板的质量可就没法保证啦。

再比如说汽车制造。

汽车的发动机零件,很多都是金属的。

如果这些零件的表面润湿性不好,润滑油就不能均匀地附着在表面,零件之间的磨损就会加剧,那发动机的寿命可就大大缩短了。

还有在日常生活中,咱们用的不粘锅。

那涂层之所以能让食物不粘,就是因为它改变了金属锅底的表面润湿性,让油和水都不容易附着在上面。

研究金属材料表面润湿性,可不是一件简单的事儿。

科学家们得用各种高科技手段,像什么扫描电子显微镜啦、原子力显微镜啦,来仔细观察金属表面的微观结构。

他们还得做各种各样的实验,来测试不同条件下金属表面的润湿性变化。

而且,要改变金属材料表面的润湿性也有很多方法。

比如说,可以通过化学处理,在金属表面形成一层特殊的化学物质膜;还可以用物理方法,像激光处理、等离子体处理等等。

就拿化学处理来说吧,有一种方法是在金属表面进行阳极氧化。

这就好比给金属穿上了一层特殊的“防护服”,让它的表面性质发生改变,从而改善润湿性。

影响金属陶瓷润湿性的因素总结及处理方法金属陶瓷的润湿性对金属陶瓷的性能十分重要。

研究表明,金属陶瓷复合材料的润湿性越好,其性能也越优良。

那么到底是什么影响了金属陶瓷的润属性呢?润湿现象润湿是固体表面的气体被液体取代的过程。

金属陶瓷体系中,当熔融的金属液滴与陶瓷基板接触时,依据不同的性质即会在基板的表面上形成一定形状的扁平液滴,如下图所示。

润湿性的分类根据陶瓷金属的界面结合情况,金属对陶瓷的润湿过程可分为非反应性润湿和反应性润湿。

非反应性润湿界面润湿过程中不发生化学反应,润湿过程的驱动力仅仅是扩散力及范德华力。

其中液态金属的表面张力是决定液态金属是否能在固相陶瓷表面润湿的主要热力学参数。

非反应性润湿体系的润湿性一般较差,但其过程进行很快。

非反应性润湿体系约在10-3s内就可以完成润湿过程,因此保温温度和保温时间对体系润湿性的影响很小,决定润湿性的主要热力学参数是液态金属的表面张力、重力和粘滞力。

陶瓷的金属性、晶体取向及金属液中的合金元素含量对体系的润湿性影响很大。

反应性润湿反应性润湿主要分为氧化还原润湿和溶解性润湿。

氧化还原润湿过程中界面会发生氧化还原反应,生成界面反应产物,从而改善体系的润湿性,具有代表性的金属陶瓷体系有Cu-Si/Cv 、Al/TiC、Al/SiC、AgCuTi/Al2O3和TiB2等。

伴随着界面化学反应,润湿过程中影响金属/陶瓷体系湿润性的主要参数是界面产物及其化学性质。

氧化还原润湿会在金属/陶瓷界面处生成新的界面产物,使液态金属在与其更亲和的界面上进行润湿,从而改善了金属陶瓷体系的润湿性。

氧化还原润湿过程中保温时间的延长、合金元素的加入以及保温温度的升高一般会改善金属陶瓷体系的润湿性在金属陶瓷系统交界面处部分陶瓷基体溶解于金属液中,表现为溶解性润湿,其会影响金属/陶瓷界面的接触角,进而影响体系的润湿性。

一般通过两种方式来减小接触角:①发生溶解时,金属液由于溶解有陶瓷组分,其表面张力显著减小,使金属陶瓷体系的润湿性增强。

金属陶瓷材料金属材料和陶瓷材料是我们在航空航天、船舶、汽车、日用等行业十分常见的材料,已经融入到我们的方方面面。

金属陶瓷作为金属材料和陶瓷材料研发的一种新型复合材料,兼具金属和陶瓷材料的某些优点,受到科研工作者的广泛关注,是材料领域的研究重点之一。

近年来,金属陶瓷的研究成果越来越多,新品种不断出现,理论体系也日趋成熟。

图1 金属陶瓷航空铝材质手机外壳一、金属陶瓷简介金属陶瓷,是一种由金属或合金和一种或几种陶瓷相所组成的非均质的复合材料,其中后者约占15%~85vol%,当陶瓷含量高于50vol%时,亦可称为陶瓷-金属复合材料。

金属陶瓷(Cermet/Ceramet)是由陶瓷(Ceramics)中的词头Cer/Cera与金属(Metal)中的词头Met结合起来构成。

金属陶瓷的理想结构是弥散且均匀分布的陶瓷颗粒表面被连续薄膜形态的金属相包裹,其中陶瓷相承受机械应力和热应力,通过连续的金属相分散,金属相因呈薄膜状包裹再陶瓷颗粒表面而得到强化,故金属陶瓷作为介于高温合金和陶瓷材料之间的一种高温材料,具有兼顾金属的高韧性、可塑性和陶瓷的高熔点、耐腐蚀和耐磨损等性能。

图2 常见材料化学稳定性与抗热冲击性汇总图3 陶瓷材料和金属材料杨氏模量及断裂强度对比二、金属陶瓷的发展史第一代:二战期间,德国以Ni粘结TiC生产金属陶瓷;第二代:60年代美国福特汽车公司发明的,它添加M o到Ni粘结相中改善TiC和其它碳化物的润湿性,从而提高材料的韧性;第三代:金属陶瓷则将N元素引入合金的硬质相,改单一相为复合相,形成Ti(C,N)固溶体;20世纪80年代,硼化物陶瓷由于具有很高的硬度、熔点和优良的导电性、耐腐蚀性,成为最有发展前途的金属陶瓷。

图4 TiC金属陶瓷组织结构示意图三、金属陶瓷材料匹配的原则1、相间热力学匹配:金属相的加入大幅降低陶瓷的烧结温度,改善期脆性。

纯TiC材料因其烧结温度在2000℃高温,晶粒生长较快,致密度和性能较低,加入Ni-Mo金属作为粘接相,形成TiC-Ni-Mo陶瓷金属,可在1300℃烧结,且致密度和机械性能均有提高,详见图5;图5 Ni-Mo金属含量对TiC-Ni-Mo陶瓷金属断裂强度的影响2、相容性:包括陶瓷与金属材料的热膨胀系数、导热系数、弹性模量等的相容性,如两者热膨胀系数相差过大,造成的内应力会降低材料的热稳定性;图6 Ag金属纳米线、氧化铝陶瓷复合超材料薄膜3、相间热稳定性:金属相与陶瓷相之间无剧烈的化学反应。

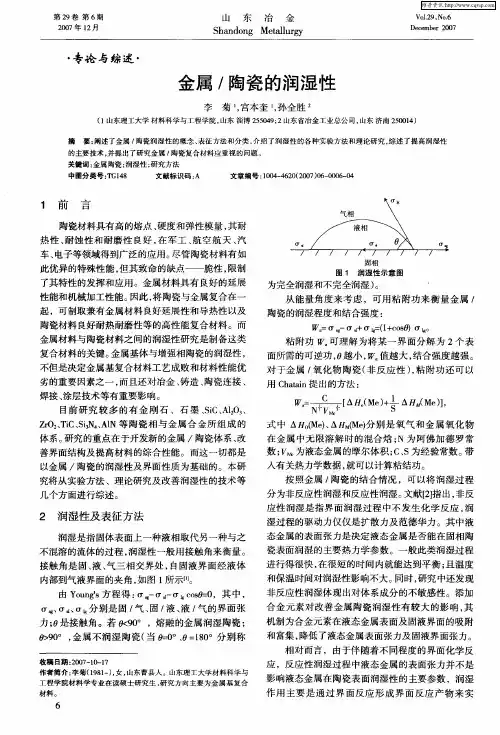

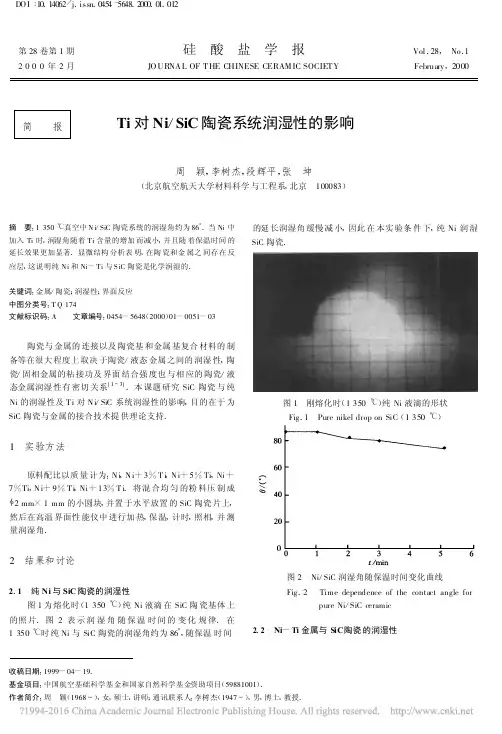

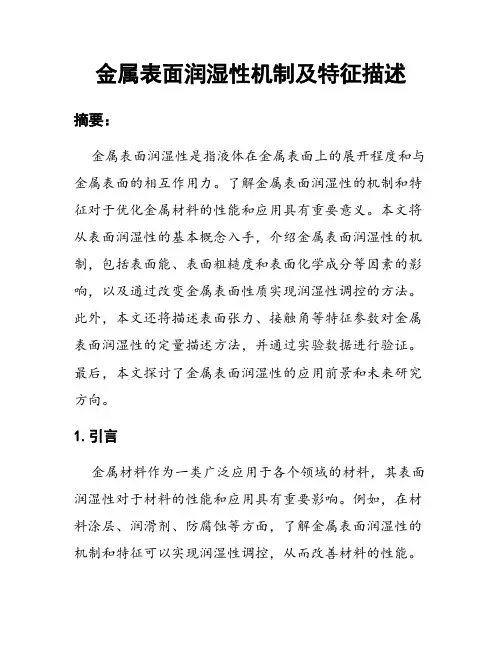

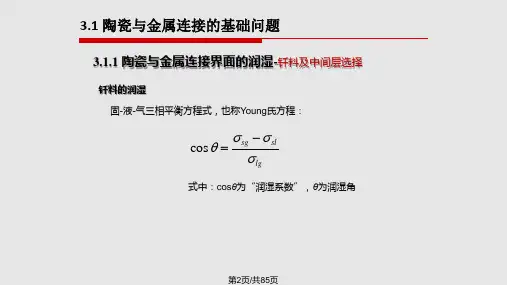

第28卷第1期硅酸盐学报Vol.28,No.1 2000年2月JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY February,2000简 报 Ti对Ni/SiC陶瓷系统润湿性的影响周 颖,李树杰,段辉平,张 坤(北京航空航天大学材料科学与工程系,北京 100083)摘 要:1350℃真空中Ni/SiC陶瓷系统的润湿角约为86°.当Ni中加入Ti时,润湿角随着Ti含量的增加而减小,并且随着保温时间的延长效果更加显著.显微结构分析表明,在陶瓷和金属之间存在反应层,这说明纯Ni和Ni-Ti与S iC陶瓷是化学润湿的.关键词:金属/陶瓷;润湿性;界面反应中图分类号:T Q174文献标识码:A 文章编号:0454-5648(2000)01-0051-03陶瓷与金属的连接以及陶瓷基和金属基复合材料的制备等在很大程度上取决于陶瓷/液态金属之间的润湿性,陶瓷/固相金属的粘接功及界面结合强度也与相应的陶瓷/液态金属润湿性有密切关系[1~3].本课题研究SiC陶瓷与纯Ni的润湿性及T i对N i/SiC系统润湿性的影响,目的在于为SiC陶瓷与金属的接合技术提供理论支持.1 实验方法原料配比以质量计为:N i,N i+3%T i,N i+5%Ti,Ni+ 7%Ti,N i+9%T i,Ni+13%T i.将混合均匀的粉料压制成2mm×1mm的小圆块,并置于水平放置的SiC陶瓷片上,然后在高温界面性能仪中进行加热,保温,计时,照相,并测量润湿角.2 结果和讨论2.1 纯Ni与SiC陶瓷的润湿性图1为熔化时(1350℃)纯Ni液滴在SiC陶瓷基体上的照片.图2表示润湿角随保温时间的变化规律.在1350℃时纯Ni与SiC陶瓷的润湿角约为86°,随保温时间的延长润湿角缓慢减小,因此在本实验条件下,纯Ni润湿SiC陶瓷.图1 刚熔化时(1350℃)纯Ni液滴的形状Fig.1 Pure nikel drop on SiC(1350℃)图2 Ni/SiC润湿角随保温时间变化曲线 Fig.2 Time dependence of the contact angle forpure Ni/SiC ceramic2.2 Ni-Ti金属与SiC陶瓷的润湿性收稿日期:1999-04-19.基金项目:中国航空基础科学基金和国家自然科学基金资助项目(59881001).作者简介:周 颖(1968~),女,硕士,讲师;通讯联系人:李树杰(1947~),男,博士,教授. DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.2000.01.0122.2.1 润湿角 表1列出了熔化时不同T i 含量的Ni -Ti 金属与SiC 之间的润湿角.随着T i 含量的增加,润湿角减小,但效果并不显著.2.2.2 界面结构分析 图3表示N i +5%T i 与SiC 陶瓷之间润湿角与保温时间的关系.可见保温时间延长,润湿角急剧下降,这有利于金属与陶瓷界面结合.图4为熔化时Ni +5%T i 与SiC 陶瓷界面的结构.界面处的反应区域分为2层:第1层为靠近SiC 陶瓷的由镍硅化合物/石墨组成的“有序”结构(A 和B 区域),EDX 成分分析表明镍硅化合物中Ni 与Si 的摩尔比接近3∶1,说明产物中出现N i 3Si .第2表1 Ni -Ti /SiC 润湿角数值Table 1 D ata of contact angle for Ni -Ti /SiCw (Ti )/%Contact angl e θ/(°)M elting temperature T /℃373.71442571.51333769.91290965.212901363.51340图3 Ni +5%Ti /SiC 陶瓷的润湿角随保温时间变化规律 Fig .3 T ime dependence of the co ntact ang le for Ni +5%T i /SiCceramic图4 Ni +5%T i /SiC 陶瓷界面显微结构Fig .4 Microstructure at the interface of Ni +5%T i /SiC层为位于残余金属液滴与反应区域之间(C 处)的富Ti 层(Ti 的摩尔分数为98.31%).图5为保温5min 后Ni +5%Ti 与SiC 陶瓷界面结构.反应层仍分为富T i 层(A 区域)和镍硅化合物/石墨的“有序”结构层(A 和B 区域).EDX 成分分析表明富T i 相和镍硅化合物/石墨的成分与未保温的试样相比没有明显改变.但保温后,镍硅化合物有长大的趋势.图5 N i +5%Ti /SiC 陶瓷界面显微结构 Fig .5 M icrostructure at the interface of N i +5%Ti /SiCHolding time :5min2.2.3 讨 论 比较N i +5%T i 和纯Ni 与SiC 陶瓷的界面结构可发现,由于活性金属T i 具有很强的化学活泼性,易在界面聚集并对C 元素产生强烈的吸引,使得Ni -Ti /SiC 界面多一富Ti 层.正是由于Ti 的这种作用促进了界面反应,改善了Ni 与SiC 之间的润湿性.3 结 论(1)1350℃真空中纯Ni /SiC 陶瓷系统的润湿角约为86°.(2)当Ni 中加入T i 时,润湿角随着Ti 含量增加而减小,且随保温时间延长而急剧下降.(3)N i 可与SiC 陶瓷发生化学反应,纯Ni 和N i -T i 系与SiC 陶瓷是化学润湿的.参考文献:[1] 王效东,吴建新,吴人洁.陶瓷/液态金属相互作用研究[J ].材料科学与工程,1996,14(2):15—18.[2] 梅 志,顾明元,吴人洁.金属基复合材料界面表征及其进展[J ].材料科学与工程,1996,14(2):31—37.[3] Kingery W D 主编.陶瓷导论[M ].清华大学无机非金属材料教研组译,庄炳群校.北京:中国建筑工业出版社,1982.209—214.·52· 硅 酸 盐 学 报 2000年 EFFEC T OF TITANIUM ON WETTABILITY OF Ni/SiC SYSTEMZhou Y ing,Li Shujie,Duan Huiping,Zhang K un (Department of M aterials Science and Engineering,Beijing U-niversity of A ero nautics and Astro nautics,Beijing 100083)A bstract:U nder the applied experimental conditions the contact angle of pure Ni/SiC ceramic at1350℃in vacuum is about 86°.T he w ettability of the sy stem is improved by adding active element Ti in the metallic phase.T he contact angle decreases w ith the increase of the additive content within the test range.M oreover,this effect becomes mo re remarkable with the reac-tion time a t high temperature.M icrostructure studies reveal that a reaction layer exists between the ceramic phase and the metallic phase.T his indicates that chemical wetting occurs in the pure Ni/SiC and Ni-Ti/SiC systems.Key words:metal/ceramic;w ettability;interfacial reactionReceived date:1999-04-19.Biography:Zhou Ying(1968—),female,lecturer;corresponden t:Li Shujie(1947—),male,doctor,profes sor.·53· 第28卷第1期 周 颖等:T i对Ni/SiC陶瓷系统润湿性的影响 。

金属表面润湿性机制及特征描述摘要:金属表面润湿性是指液体在金属表面上的展开程度和与金属表面的相互作用力。

了解金属表面润湿性的机制和特征对于优化金属材料的性能和应用具有重要意义。

本文将从表面润湿性的基本概念入手,介绍金属表面润湿性的机制,包括表面能、表面粗糙度和表面化学成分等因素的影响,以及通过改变金属表面性质实现润湿性调控的方法。

此外,本文还将描述表面张力、接触角等特征参数对金属表面润湿性的定量描述方法,并通过实验数据进行验证。

最后,本文探讨了金属表面润湿性的应用前景和未来研究方向。

1.引言金属材料作为一类广泛应用于各个领域的材料,其表面润湿性对于材料的性能和应用具有重要影响。

例如,在材料涂层、润滑剂、防腐蚀等方面,了解金属表面润湿性的机制和特征可以实现润湿性调控,从而改善材料的性能。

因此,研究金属表面润湿性机制及特征具有重要的理论和实际意义。

2.金属表面润湿性机制2.1 表面能对润湿性的影响表面能是影响液体在固体表面润湿的重要因素之一。

表面能越大,液体在固体表面上的润湿性越好。

金属表面的表面能可以通过测量接触角来确定。

接触角越小,表明液体在金属表面上的润湿性越好。

因此,通过改变金属表面的化学组成或结构,可以调控金属表面的表面能,从而实现润湿性的调控。

2.2 表面粗糙度对润湿性的影响除了表面能外,表面粗糙度也是影响金属表面润湿性的一个重要因素。

实验发现,当金属表面越光滑时,液体在金属表面上的润湿性越好。

表面粗糙度可以通过扫描电子显微镜等方法进行测量。

因此,通过优化金属材料的加工工艺,控制金属表面的粗糙度,可以实现润湿性的调控。

2.3 表面化学成分对润湿性的影响金属表面的化学成分也会对其润湿性产生影响。

不同的化学成分会对金属表面的表面能和化学活性造成改变,从而影响金属表面的润湿性。

例如,通过在金属表面上形成氧化层,可以提高金属表面的润湿性。

此外,金属表面的化学成分还可以通过改变表面的电荷状态来影响润湿性。

液态金属与陶瓷界面润湿性的研究进展液态金属与陶瓷之间的界面润湿性是一个重要的研究领域。

液态金属在陶瓷材料应用中具有广泛的用途,例如用于粘接陶瓷和金属之间的结合,或者在陶瓷涂层中起到润湿和渗透的作用。

因此,研究液态金属与陶瓷界面润湿性对于优化金属与陶瓷复合材料的性能具有重要意义。

近年来,关于液态金属与陶瓷界面润湿性的研究逐渐增多,主要包括以下几个方面的进展:1.界面反应机制:液态金属与陶瓷之间的润湿性主要取决于界面反应机制。

一些研究通过表征界面的形态和化学组成来揭示界面润湿性的机制。

例如,研究者通过原子力显微镜(AFM)和电子能谱(XPS)等技术研究液态金属在陶瓷表面的扩散和原子间相互作用,以了解金属与陶瓷之间的界面化学反应过程。

2.界面结构与性能:界面结构对液态金属与陶瓷界面润湿性的影响也是研究的重点之一、研究者通过高分辨率透射电镜(HRTEM)等技术对界面结构进行观察和分析,并探索界面结构与润湿性能之间的关系。

此外,一些研究还通过模拟和计算方法,如分子动力学模拟(MD)和密度泛函理论(DFT),来研究界面结构的变化对润湿性能的影响。

3.界面改性技术:为了改善液态金属与陶瓷界面的润湿性,研究者提出了许多界面改性技术。

其中一种常用的方法是使用活性元素对界面进行改性,例如在陶瓷表面形成金属活性层,以提高金属与陶瓷之间的润湿性。

此外,还有一些研究通过界面电场调控、界面涂层改性等方式来改善液态金属与陶瓷界面润湿性。

4.应用研究:液态金属与陶瓷界面润湿性研究的进展也促进了金属与陶瓷复合材料在实际应用中的发展。

例如,在陶瓷涂层方面,一些研究通过调控液态金属与陶瓷界面润湿性,实现了液态金属涂层在陶瓷基体上的有效润湿和渗透。

另外,在陶瓷和金属的连接技术方面,也有研究通过调控液态金属与陶瓷界面润湿性,实现了陶瓷和金属之间可靠的连接。

总的来说,液态金属与陶瓷界面润湿性的研究进展包括界面反应机制、界面结构与性能、界面改性技术和应用研究等方面。

材料表面的湿润性与防腐蚀性能引言:材料的表面湿润性和防腐蚀性能是关乎到材料质量和使用寿命的重要因素之一。

湿润性是指液体在材料表面的附着程度,而防腐蚀性能则涉及材料在各种环境条件下的抵抗腐蚀的能力。

本文将探讨材料表面的湿润性与防腐蚀性能之间的关系,并介绍一些提升湿润性和防腐蚀性能的方法。

一、湿润性与表面能湿润性与材料表面能密切相关。

表面能是指材料表面吸引其他物质进入表面的能力。

在液体接触材料表面时,液滴在表面上展开或聚拢的程度取决于表面能。

表面能高的材料容易被液体湿润,液滴可在表面上展开,形成扁平的液体膜;而表面能低的材料则给液体形成球状的液滴,液滴无法完全展开和附着在表面上。

二、影响湿润性的因素1. 表面粗糙度:较粗糙的表面会使液滴无法均匀分布,无法完全湿润,附着力较弱。

相比之下,光滑表面有助于液滴展开和附着。

2. 材料本身的化学性质:部分材料具有亲水性或疏水性。

亲水性材料容易被水湿润,而疏水性材料则抵抗水分的湿润。

3. 表面处理:一些化学处理方法可以改变表面性质,增强湿润性。

例如,表面涂覆、等离子体处理等。

三、湿润性与防腐蚀性能的关系湿润性和防腐蚀性能之间存在密切关系。

一个材料表面的湿润性良好,液体更容易与其接触,形成较大的接触角,从而有助于材料与外部环境中的液体分子的交换。

这对于防止腐蚀非常重要,因为腐蚀往往是由与材料表面接触的液体中的氧、氯等元素引起的。

四、提升湿润性和防腐蚀性能的方法1. 表面处理:通过改变材料表面的化学性质来增加湿润性。

例如,采用化学或物理方法在材料表面形成氧化层、氮化层等,可以增加表面的亲和力。

2. 表面涂层:选择合适的涂层材料,形成一层覆盖在材料表面的保护层,以增强防腐蚀性能。

这些涂层可以是陶瓷、聚合物、金属等,可以提供额外的阻隔层,防止液体和气体与材料直接接触。

3. 结构设计:通过改变材料表面的结构特征,如凹凸形态、纳米结构等,可以增加材料与液体接触面积,进而提高湿润性和防腐蚀性能。

金属与陶瓷的润湿性概述

作者:刘娟娟苟小斌

来源:《城市建设理论研究》2013年第24期

摘要:研究金属对陶瓷的润湿性对开发新型金属—陶瓷体系,探寻和发展材料的制备技术,制备高性能金属—陶瓷复合材料有着重要的现实意义。

本文阐述了润湿性的分类、界面化学反应对金属—陶瓷润湿性和陶瓷材料性能的影响,并介绍了润湿性研究的实验研究方法,探讨改善润湿性的途径。

关键词:金属—陶瓷;接触角;化学反应;润湿性

中图分类号:TL25 文献标志码:A 文章编号:

1 引言

金属—陶瓷复合材料作为一种以一种或多种陶瓷相为基体,以金属或合金为粘结相的复合材料[1],如何发挥其中陶瓷相基体的优良性能一直是科研人员研究的重点方向。

其中陶瓷与金属润湿性的好坏很大程度上决定了金属—陶瓷复合材料综合性能的发挥,因此金属—陶瓷复合材料研究的热点在于开发新型金属—陶瓷体系、改善金属—陶瓷界面结合状况以提高材料综合性能,这一切都是建立在金属对陶瓷具有良好的润湿性的基础之上。

研究金属对陶瓷的润湿性对制备高性能金属—陶瓷复合材料有着重要的现实意义。

金属陶瓷复合材料的研究还处于初期阶段。

研究较多的有金刚石、石墨、SiC、Al2O3、ZrO2、TiC等陶瓷相和金属合金所组成的体系。

由于陶瓷和金属的晶体类型及物理化学特性的差异,两者的相容性很差,绝大部分液态金属都不能润湿陶瓷,因此如何改善金属与陶瓷的润湿性,从而改善材料的综合性能性能成为当前材料制备中的一个重要问题。

2 润湿性的分类

根据陶瓷—金属的界面结合情况,金属对陶瓷的润湿过程可分为非反应性润湿和反应性润湿。

非反应性润湿是指界面润湿过程中不发生化学反应,润湿过程的驱动力仅仅是扩散力及范德华力。

其中液态金属的表面张力是决定液态金属是否能在固相陶瓷表面润湿的主要热力学参数。

一般此类润湿过程进行得很快,在很短的时间内就能达到平衡;且温度和保温时间对润湿性影响不大。

非反应性润湿体现出对体系成分的不敏感性。

添加合金元素对改善金属—陶瓷润湿性有较大的影响,其机制为合金元素在液态金属表面及固—液界面的吸附和富集,降低了液态金属表面张力及固—液界面张力。

如在Cu中添加Cr不但降低液态金属表面张力,且Cr在金属—陶瓷界面偏聚造成界面张力降低,从而有效地降低Cu对ZrO2的接触角。

对于反应性润湿金属陶瓷的润湿性与时间、合金元素及温度有很大关系。

润湿性一般随着时间的延长、合金元素的加入及温度的提高而增强粘结功、接触角也增大。

由于伴随着不同程度的界面化学反应,反应性润湿过程中液态金属的表面张力并不是影响液态金属在陶瓷表面润湿性的主要参数,润湿作用主要是通过界面反应形成界面反应产物来实现。

3润湿性研究的方法

3.1 量子化学法

量子化学法通过研究金属陶瓷界面电子结构和结合,从理论上计算出界面能量。

它研究金属陶瓷界面结合是以分子轨道模型为基础的〕。

Li等人用此模型处理陶瓷分子,计算出了金属陶瓷的界面能。

3.2 宏观热力学方法

热力学是人们研究金属陶瓷润湿问题的基础。

大部分测量和计算润湿性的原理都离不开热力学。

在润湿过程中,界面的热力学基本特征在于界面自由能的变化。

对于发生化学反应的润湿过程,润湿能否进行与化学反应的吉布斯自由能和表面附加吉布斯自由能有关。

一般在活性金属组成的休系中可发生。

3.3 统计热力学法

统计热力学从微观出发,以单组元一般为二元系合金为基础,预测多组元的金属陶瓷界面的润湿性变化规律。

对于金属陶瓷体系,可将陶瓷相看作单一种类的相。

这样金属与陶瓷之间形成了伪二元共晶系。

3.4 动力学法

动力学方法润湿的动力学在工程领域相当重要。

要缩短生产时间,就得加速润湿过程,此外,如果润湿进行得慢,有可能金属已经凝固,却未完全润湿,这对材料的性能是不利的。

某些金属表面易于氧化,影响了平衡的接触角的测定,并且氧化层的存在,一也影响了金属原子向陶瓷的扩散,随之影响润湿的动力学。

4 改善润湿性的途径

4.1合金化

合金化途径是应用最为广泛的改善润湿性的手段,对合金元素对元素润湿性的作用机理已经进行了深入的研究,主要机制为:①合金元素在液态金属表面及固—液界面吸附与富集,降低液态金属表面张力及固—液界面张力;②合金元素在固ö液界面发生界面反应,形成界面反应产物。

合金元素的选择是现在研究的热点,特别对于活性金属,由于界面反应产物一般是脆

性相,润湿性的提高并不等同于复合材料综合性能也同步提高。

Ti(C,N)基金属陶瓷的环形相对改善金属Ni对TiN的润湿发挥着重要作用,但是,在制备金属陶瓷时却并不希望环形相过分长大,因为脆性环形相过厚对材料性能的损伤也是很明显的。

4.2 金属合金化

金属合金化是最有效和最广泛的方法之一,金属基通过添加合金元素来降低熔融金属的表面张力及固—液界面能,甚至通过添加合金元素在固液界面参加界面反应来降低接触角。

4.3 表面涂层技术

改善陶瓷表面状态和结构以增大固相表面能可通过化学和物理的方法来实现,其中包括物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、物理化学气相沉积(PCVD)、溶胶—凝胶(Sol-gel)法、等离子体涂覆、电化学沉积等。

表面涂层技术通过新的涂覆物质取代金属与陶瓷的直接接触,从而提高体系的润湿性。

4.4提高润湿过程中的温度

液态金属的表面能像其它液体的一样,在一定范围内,随温度升高而线性下降,使得金属陶瓷的接触角随温度升高而降低。

这是因为降低熔融金属的表面能,达到改善润湿性的目的。

但温度升高也有一定的局限性温度升高,温度过高会破坏金属表面的氧化层,会使更多的金属蒸发。

此外, 提高润湿温度,使用适当的保护气氛,提高液相压力(压力熔浸),以及采用流体动力学方法也能获得良好的润湿性。

5 结语

改善体系润湿性提供指导是研究金属ö陶瓷润湿性永恒的目标,随着科学理论的发展和各种原始数据的积累,在一定范围内,理论预测和控制金属陶瓷的润湿性、界面性质、粘结功和界面强度的变化规律,已开始成为现实。

这无疑将对金属陶瓷复合材料的发展起巨大的推动作。

参考文献

[1] 刘红卫,陈康华,吕海波,Ti(C,N)基硬质合金中的润湿性研究.粉末冶金技术,2000,18(3):167-171.

[2]陈名海,刘宁.金属—陶瓷润湿性的研究现状.硬质合金2002(4):199—205.

[3]张金咏,傅正义.陶瓷—金属复合材料制备与研究[J].武汉工业大学学报.1999(2):46-48.

[4]戴大煌,周克崧等.现代材料表面技术科学.北京:冶金工业出版社,2004.。