基础胰岛素的重要性─中国糖尿病治疗指南解析22

- 格式:ppt

- 大小:4.66 MB

- 文档页数:69

中国1型糖尿病(T1DM)现况与规范胰岛素治疗的必要性一、中国T1DM患者生存状况(一)中国T1DM患者血糖达标率低2003年北京地区儿童青少年糖尿病控制管理状况调查研究显示,平均年龄12岁的T1DM患者平均糖化血红蛋白(HbA1c)为9.8%,在西太平洋地区各国家和地区排名中位列第9,血糖控制不良者占64.2%[1]。

2004年上海地区儿童青少年糖尿病血糖控制调查发现,15岁以前发病患者平均HbA1c为8.9%[2]。

来自广东省T1DM转化医学研究2011年的数据显示,年龄中位数29.6岁的T1DM患者平均HbA1c为8.6%[3]。

2013年北京地区T1DM儿童血糖控制管理状况研究显示,18岁以下患者平均HbA lc 为8.5%,血糖控制达标率仅15.0%[4]。

2013年重庆、武汉、成都地区的T1DM儿童青少年生存质量调查及分析发现,12岁以上青少年HbA1c>7.5%者占39.3%[5]。

我国上述调查观察的患者数量较少,虽然不能完全反映实际情况,但已显示与2009年美国“SEARCH for Diabetes in Youth”研究调查中20岁以下T1DM患者HbA1c达标率为44.4%、平均HbA1c水平为8.18%相比,有一定差距[6]。

(二)中国1型糖尿病患者急慢性并发症发生率高2002年美国一项T1DM急性并发症调查研究显示,T1DM患者糖尿病酮症酸中毒(DKA)的发生率为8/100次人年,严重低血糖事件的发生率为19/ 100次人年[7]。

美国Joslin糖尿病中心“50年奖章”项目随访的351例50年以上病程的T1DM患者中有超过40%的患者未合并糖尿病相关并发症[8]。

而广东省T1DM转化医学研究的调查显示,T1DM患者的DKA发生率达26.4次/100人年[9]。

另一项针对西太平洋地区T1DM患者的流行病学调查研究也表明,中国大陆地区T1DM患者的低血糖事件发生率高达38.8次/100人年,且微血管并发症发生率位于各地区前列[10]。

糖尿病胰岛素治疗指南文章目录*一、糖尿病胰岛素治疗指南*二、哪些糖尿病病人要用胰岛素治疗*三、胰岛素治疗糖尿病要注意什么糖尿病胰岛素治疗指南1、糖尿病胰岛素治疗第一个阶段:每天注射一次胰岛素2型糖尿病患者在服用降糖药进行治疗却不能很好地控制血糖时,可在服用降糖药的基础上,于晚餐前或临睡前注射一次中效胰岛素或长效基础胰岛素(如甘精胰岛素),以提高基础胰岛素的水平,从而可更好地控制血糖。

该治疗方案虽然只需患者每天注射一次胰岛素,却能使患者安全有效地控制住血糖。

2、糖尿病胰岛素治疗第二个阶段:每天注射两次预混胰岛素该治疗方案主要可供采取第一个阶段的治疗方案无效的2型糖尿病患者选用。

该类患者应先停用口服降糖药,然后改为每天早晚各注射一次70/30或50/50预混胰岛素,以使三餐后的血糖和夜间的血糖得到有效的控制。

3、糖尿病胰岛素治疗第三个阶段:每天注射四次胰岛素该阶段属于2型糖尿病患者的胰岛素强化治疗阶段,其具体的治疗方案是:于早餐、中餐和晚餐前各注射一次短效胰岛素,于临睡前再注射一次中效胰岛素。

虽然糖尿病患者在该阶段的治疗中注射胰岛素的次数增多了,但这种治疗方法更符合人生理性胰岛素的分泌规律。

糖尿病患者在三餐前使用短效胰岛素进行治疗可有效地控制餐后血糖,在睡前使用长效胰岛素进行治疗可维持住基础胰岛素的水平,从而可达到良好地控制血糖、防止并发症发生的目的。

4、糖尿病患者的胰岛素治疗方法糖尿病患者经医生选用适宜自己的胰岛素治疗方案后,须选用最佳的注射部位,一般胰岛素采用专用胰岛素注射笔皮下注射方式,可供选择的注射部位有双上臂外侧(即三角肌处),双侧大腿前或前外侧,脐周腹壁周围(须避开肚脐5公分),注射胰岛素时可捏起皮肤,这样可保证在皮下注射,注射完毕后在注射部位停留6秒钟,以使药液可充分吸收,避免药液外渗,因局部反应可出现皮下硬结、脂肪萎缩、局部红肿等,故胰岛素注射应经常更换注射部位,每次注射点之间要相距2公分以上。

2022中国糖尿病医学营养治疗指南(最全版)医学营养治疗(M NT)是糖尿病综合治疗的基础,是糖尿病病程中任何阶段预防和控制必不可少的措施。

本指南内容涉及糖尿病营养预防、治疗、并发症防治、人工甜味剂及新型植物化学物、肠外肠内营养支持等诸多领域。

指南制定过程中严格按照方法学的要求,参照《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022版)》的要求,坚持基于患者问题为导向、证据级别与推荐并重、服务于临床的宗旨,结合中国临床实践提出问题及进行证据采集,旨在指导和规范临床MNT。

医学营养治疗中营养相关要素对糖尿病的影响MNT的实施重点是调整能量及营养素的供给,本指南中针对能量、蛋白质、碳水化合物、脂肪等营养相关要素对糖尿病的影响进行叙述。

一、能量问题1:糖尿病患者适宜的能量范围是多少?糖尿病患者应接受个体化能量平衡计划,以达到或维持理想体重,又能满足不同情况下营养需求的目标(B,强推荐)表4成人糖尿病患者每日能量供给量[kJ/kg(kcal/kg)]劳动活动强度体重过低正常体重超肥胖重体力活动(如搬运工)188~209(45~50)167 (40)146 ( 35 )中体力活动(如电动安装)167 (40)125-146(30-35)125 ( 30 )轻体力活动(如坐式工作)146 ( 35 )104~125( 25~30)84504( 20~25)休息状态(如卧床)104-125( 25-30)84-104 ( 20〜25 )62-84 ( 15〜20)注:标准体重参考世界卫生组织1999计算方法:男性标准体重(kg ) =[身高(cm ) -100 ] x0.9 ;女性标准体重(kg )=[身高(cm ) -100 ] xO.9-2.5。

根据我国提出体重指数(BMI )的评判标准,BMI <18.5 kg/m 12为体重过低,18.5 kg/m 2<BMI<24.0 kg/m 2^正常体 重,24.0 kg/m 2<BMI<28.0 kg/m 2为超重,BMI>28.0 kg/rrP 为肥 胖1. 短期内(<1年)LCD 有助于超重/肥胖糖尿病患者的体重和血糖管 理(A ,强推荐)2. V LCD 短期内有助于改善T2DM 患者的FBG 、HbAic.胰岛素抵抗、 体重等指标(C ,弱推荐),但可能发生低血糖等并发症,不推荐长 期接受VLCD ( C ,强推荐)问题2 :低热量饮食/极低热量饮食是否有助于T2DM 患者的血糖管 理?问题3:间歇性能量限制/持续性能量限制对T2DIVI患者糖脂代谢和体重有何影响?IER/CER均有利于超重/肥胖T2DM患者的血糖和体重管理,IER较CER在体重管理上更有优势(B,弱推荐)二、碳水化合物问题4:摄入碳水化合物的量对于控制血糖、胰岛素水平及并发症危险因素有何影响?糖尿病患者每日碳水化合物供能比宜为45%〜60%(B,强推荐)。

中国糖尿病诊疗指南(2024版)中国糖尿病诊疗指南(2024版)前言糖尿病是一种常见的慢性代谢性疾病,全球患病人数逐年上升。

为了提高我国糖尿病的诊疗水平,降低并发症发生率,提高患者生活质量,本指南在总结近年来我国糖尿病研究成果和临床实践经验的基础上,对糖尿病的诊断、治疗和管理提出了最新建议。

本指南适用于从事糖尿病临床诊疗和预防工作的医疗卫生人员,同时也可供糖尿病患者及其家属参考。

目录1. 糖尿病定义与分类2. 糖尿病的流行病学3. 糖尿病的病因与发病机制4. 糖尿病的诊断与鉴别诊断5. 糖尿病的治疗5.1 生活方式干预5.2 药物治疗5.3 并发症的防治6. 糖尿病的监测与评估7. 糖尿病的护理与教育8. 特殊人群的糖尿病管理9. 糖尿病研究与展望1. 糖尿病定义与分类1.1 糖尿病定义糖尿病是一种由多种病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病,长期血糖控制不当可导致全身多个器官损害和功能障碍。

1.2 糖尿病分类1.1型糖尿病(T1DM):胰岛β细胞破坏,导致胰岛素绝对缺乏。

2.2型糖尿病(T2DM):以胰岛素抵抗为主,伴有胰岛素分泌不足。

3.其他特殊类型糖尿病:包括遗传性、自身免疫性、药物或病理性糖尿病等。

2. 糖尿病的流行病学2.1 发病率我国糖尿病患病率逐年上升,根据最新数据显示,成年人糖尿病患病率已超过10%。

2.2 危险因素1. 遗传因素:家族史、种族等。

2. 生活方式:高热量饮食、缺乏运动、肥胖等。

3. 年龄:随着年龄增长,糖尿病患病风险增加。

4. 性别:女性在绝经后患病风险增加。

5. 种族:我国汉族、蒙古族等民族糖尿病患病率较高。

3. 糖尿病的病因与发病机制3.1 1型糖尿病(T1DM)1. 自身免疫:胰岛β细胞破坏,导致胰岛素绝对缺乏。

2. 遗传因素:多个基因变异与T1DM发病相关。

3. 环境因素:病毒感染、化学物质等。

3.2 2型糖尿病(T2DM)1. 胰岛素抵抗:脂肪、肌肉等组织对胰岛素反应减弱。

中国老年糖尿病诊疗指南(2024版)降糖药物和治疗路径图汇总随着我国老龄化的加剧以及日益增长的老年糖尿病管理需求,老年糖尿病患者的管理亟需规范。

近日,《中国老年糖尿病诊疗指南(2024版)》重磅发布,包括老年糖尿病患者的血糖控制目标、生活方式干预、患者的降糖药物及治疗路径等,本文整理了部分内容,帮助临床医师对国内老年糖尿病患者进行全方位、全周期的规范化综合管理,改善中国老年糖尿病患者的临床结局。

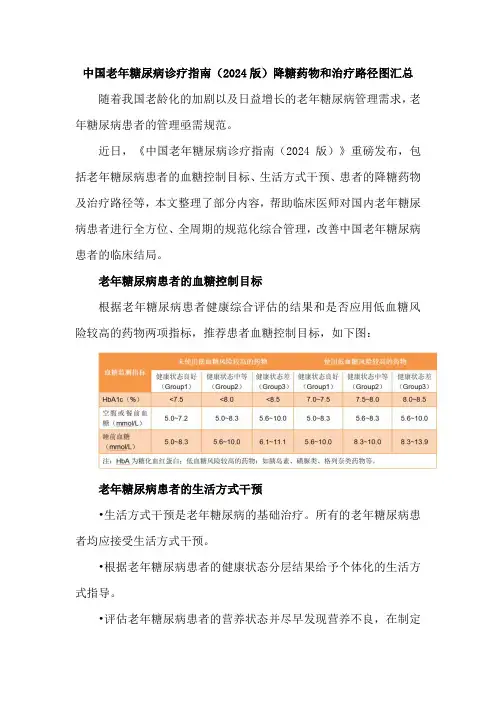

老年糖尿病患者的血糖控制目标根据老年糖尿病患者健康综合评估的结果和是否应用低血糖风险较高的药物两项指标,推荐患者血糖控制目标,如下图:老年糖尿病患者的生活方式干预•生活方式干预是老年糖尿病的基础治疗。

所有的老年糖尿病患者均应接受生活方式干预。

•根据老年糖尿病患者的健康状态分层结果给予个体化的生活方式指导。

•评估老年糖尿病患者的营养状态并尽早发现营养不良,在制定营养治疗方案时应注意适度增加蛋白质和能量摄入。

•老年糖尿病患者开始运动治疗前需要进行运动风险评价和运动能力评估。

•鼓励老年患者选择可长期坚持的规律运动,选择适宜的运动方式(如有氧运动、抗阻训练等),运动过程中应防止跌倒,警惕运动过程中及运动后低血糖,一旦发现应及时处理。

老年2型糖尿病患者的降糖药物结合患者健康状态综合评估结果以及相应的血糖控制目标,经过生活方式干预后血糖仍不达标的老年T2DM患者应尽早进行药物治疗。

药物治疗的原则包括:(1)优先选择低血糖风险较低的药物;(2)选择简便、依从性高的药物,降低多重用药风险;(3)权衡获益风险比,避免过度治疗;(4)关注肝肾功能、心脏功能、并发症及合并症等因素;(5)不推荐衰弱的老年患者使用低血糖风险高、明显降低体重的药物。

1、常用口服/注射药物2、胰岛素在起始胰岛素治疗前,需要充分考虑老年T2DM患者的整体健康状态、血糖升高的特点和低血糖风险等因素,权衡患者获益风险比,个体化选择治疗方案。

•起始胰岛素治疗时,首选基础胰岛素、双胰岛素或基础胰岛素/GLP-1RA复方制剂,此方案用药方便、依从性高,适用于多数老年患者。

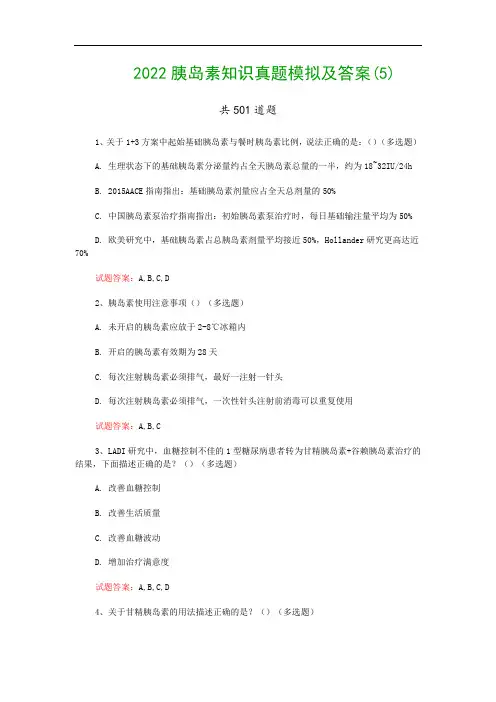

2022胰岛素知识真题模拟及答案(5)共501道题1、关于1+3方案中起始基础胰岛素与餐时胰岛素比例,说法正确的是:()(多选题)A. 生理状态下的基础胰岛素分泌量约占全天胰岛素总量的一半,约为18~32IU/24hB. 2015AACE指南指出:基础胰岛素剂量应占全天总剂量的50%C. 中国胰岛素泵治疗指南指出:初始胰岛素泵治疗时,每日基础输注量平均为50%D. 欧美研究中,基础胰岛素占总胰岛素剂量平均接近50%,Hollander研究更高达近70%试题答案:A,B,C,D2、胰岛素使用注意事项()(多选题)A. 未开启的胰岛素应放于2-8℃冰箱内B. 开启的胰岛素有效期为28天C. 每次注射胰岛素必须排气,最好一注射一针头D. 每次注射胰岛素必须排气,一次性针头注射前消毒可以重复使用试题答案:A,B,C3、LADI研究中,血糖控制不佳的1型糖尿病患者转为甘精胰岛素+谷赖胰岛素治疗的结果,下面描述正确的是?()(多选题)A. 改善血糖控制B. 改善生活质量C. 改善血糖波动D. 增加治疗满意度试题答案:A,B,C,D4、关于甘精胰岛素的用法描述正确的是?()(多选题)A. 可灵活选择注射部位(轮换注射部位)B. 不能与其它任何胰岛素混合或稀释C. 肝肾功能不全的患者斟酌减量D. 根据体重、病程、内源性β细胞功能、合并用药情况酌情增减量试题答案:A,B,C,D5、糖尿病肾病患者健康教育()(多选题)A. 勿使用对肾功能有害的药物,如氨基糖苷类抗生素卡那霉素、庆大霉素、链霉素、磺胺药等及抗真菌药物。

B. 饮食上注意摄入优质蛋白,如牛奶、鸡蛋、鱼类等。

勿食过咸的食物。

保证富含多种维生素。

C. 教会病人与疾病有关的家庭护理知识,如如何控制饮水量、自我检测血压、血糖、注射胰岛素等。

D. 避免受凉、潮湿,注意休息。

避免剧烈运动和过重的体力劳动,防治呼吸道感染。

E. 注意个人卫生,预防泌尿道感染,如出现尿路刺激征时及时就诊。

中国糖尿病外科治疗指南(全文)本指南所指的糖尿病外科治疗只针对2型糖尿病,即在胰岛素抵抗的基础上进行性的胰岛素缺乏所致的糖尿病。

本指南所指的外科治疗特指以限制食物摄入、减少食物吸收,或进行消化道重建从而改变肠—胰岛素轴激素分泌为目的的胃肠外科手术。

1 背景糖尿病已经成为严重威胁人类健康的慢性疾病之一,由于糖尿病所引起的冠心病、肾病、视网膜病及神经病变等是造成患者致死、致残的主要原因。

根据美国糖尿病协会(ADA)诊断标准,有以下四种情况之一者即可诊断为糖尿病:(1)A1C≥6.5%;(2)空腹血糖(FPG)≥7.0mmol/L;(3)OGTT试验中2小时血糖≥11.1mmol/L;(4)有高血糖的症状或高血糖危象,随机血糖≥11.1mmol/L。

根据WHO的资料,世界糖尿病的发病率呈逐年大幅度上升趋势。

我国目前的成人糖尿病患病率约为9.7%,总数约有9000万,其中2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)占90%。

糖尿病是一种古老的内科疾病,传统的治疗方法包括饮食治疗、运动治疗、口服降糖药治疗及注射胰岛素治疗等,然而这些治疗方法很难从根本上治愈糖尿病,保持患者血糖的长期稳定,也不能从根本上阻止糖尿病各种并发疾病的发生和发展。

严格的饮食控制和反复的血糖水平波动对患者造成持续精神压力,并影响着生活质量。

患者迫切需要一种能良好控制糖尿病及其并发症的治疗手段。

糖尿病通常与肥胖并存,约90%的T2DM患者肥胖或是体重超重。

近年来随着减肥外科在国内外的蓬勃发展,越来越多的肥胖病人接受减肥外科手术,并取得了良好的减重效果。

然而,令人惊奇的是,这些减肥手术在有效减轻患者体重的同时,也有效的改善了大部分患者并存的血糖代谢紊乱。

一些肥胖患者术前所并存的糖尿病在接受外科手术后得到缓解甚至治愈。

甚至,越来越多的研究及证据表明,这些胃肠外科手术即使对体重正常的糖尿病病人也会有较好的治疗效果。

2024年医疗卫生行业继续教育-临床内科学-内分泌学-2型糖尿病的病因与实践治疗学习班课后练习答案目录一、从2型糖尿病发病机制以及治疗理念演变看药物治疗新进展 (1)二、血糖早期达标的临床意义—代谢记忆的影响 (3)三、血糖监测手段的发展以及TIR的临床意义与解析 (5)四、临床应用解析-口服降糖药治疗失效的后续治疗 (7)五、临床应用解析-基础胰岛素治疗失效的后续治疗 (9)六、ADA前沿资讯以及中国专家指导建议解读 (11)七、高血糖危象救治和风险病例分享 (13)八、基于肥胖表型—谈肥胖患者心血管风险评估 (15)九、纯中药治疗新诊断T2DM (17)十、糖尿病肾病最新研究进展 (19)十一、关注葡萄糖目标范围内时间,探讨德谷胰岛素利拉鲁肽注射液临床获益 (21)十二、ADA 《糖尿病诊疗标准-2024》更新点解读 (23)十三、糖尿病合并骨质疏松症的管理策略 (25)十四、代谢-心-肾一体化综合管理的重要性 (27)一、从2型糖尿病发病机制以及治疗理念演变看药物治疗新进展1.下列关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液的说法错误的是()A.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个基础胰岛素与GLP-1RA的联合制剂B.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液用于T2DM,每日一次、剂量可调、固定比例C.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液基于既往治疗方案进行起始,不可用于部分特殊人群D.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液根据空腹血糖水平进行剂量调整参考答案:C2.二甲双胍作用机制不包括()A.抑制肝糖原异生,减少肝葡萄糖输出B.刺激胰岛素分泌C.降低胃肠道对葡萄糖的吸收D.改善血脂谱,具有心血管保护作用E.改善胰岛素的敏感性,促进外周组织摄取葡萄糖,增强无氧代谢参考答案:B3.胰岛素与()作为降糖疗效较高的两类降糖药物,能以“机制互补”的方式覆盖T2DM的大部分病理生理学缺陷A.SUB.GLP-1RAC.TZDD.MET参考答案:B4.关于适时起始胰岛素,帮助患者血糖尽早达标的获益,描述正确的是()A.较早启用胰岛素相比较晚用胰岛素患者的达标率高B.尽早血糖达标,可带来减少糖尿病并发症的获益C.尽早血糖达标,可减轻糖尿病相关的经济负担D.以上都是参考答案:D5.糖尿病发病原因是()A.胰岛β细胞破坏B.对食物不耐受C.胰岛素分泌过量D.暴饮、暴食E.食过多的甜食参考答案:A二、血糖早期达标的临床意义—代谢记忆的影响1.我国的糖尿病患者,接受治疗后的血糖达标率为()A.32.2%B.32.9%C.49.5%D.50.1%参考答案:D2.关于基础胰岛素与GLP-1RA联合治疗的益处说法错误的是()A.长效胰岛素类似物针对基础胰岛素分泌减退,GLP-1RA针对餐时胰岛素分泌减退,二者联合兼顾了胰岛素分泌减退的基础与餐时需要B.长效胰岛素类似物主要针对空腹血糖,GLP-1RA主要针对餐后血糖,二者联合治疗兼顾了空腹和餐后血糖的全面有效控制C.长效胰岛素类似物可轻度减轻体重,而GLP-1RA显著增加体重,联合治疗可减少外源性胰岛素带来的体重增加D.二者联合治疗增效的同时,避免了低血糖和体重增加,兼顾了有效性和安全性参考答案:C3.VERIFY研究:OADs早期联合治疗相较于单药起始的序贯治疗HbA1c 水平在()年研究期间持续更低A.3B.4C.5D.6参考答案:C4.下列关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液的说法错误的是()A.活性成分:德谷胰岛素和利拉鲁肽B.1ml溶液含有100单位德谷胰岛素和3.6mg利拉鲁肽C.本品为有颜色的液体D.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个基础胰岛素与GLP-1RA两种药物的联合制剂参考答案:C5.关于2型糖尿病进行早期联合治疗的益处,下列说法错误的是()A.增加降糖疗效的持久性,克服治疗惰性B.改善β细胞功能,减轻胰岛素抵抗C.减少单药治疗剂量,避免因单药剂量过大而带来的不良反应D.避免糖尿病相关并发症的发生和发展参考答案:D三、血糖监测手段的发展以及TIR的临床意义与解析1.关于TIR的临床应用解析,以下说法错误的是()A.DUAL VIII 研究在未使用胰岛素T2DM患者中,德谷胰岛素利拉鲁肽注射液治疗改善血糖控制,降低低血糖风险,平稳降糖B.DUAL V 研究在已使用胰岛素T2DM患者中,德谷胰岛素利拉鲁肽注射液治疗改善血糖控制,降低低血糖风险,平稳降糖C.在未使用胰岛素与已使用胰岛素T2DM患者中,与甘精胰岛素U100相比,德谷胰岛素利拉鲁肽注射液治疗 TIR更优D.在未使用胰岛素与已使用胰岛素T2DM患者中,与甘精胰岛素U100相比,甘精胰岛素U100治疗 TIR更优参考答案:D2.下列说法错误的是()A.TIR与糖尿病病理生理机制评估指标、血糖变化指标、并发症及死亡风险密切相关B.TIR与β细胞功能及胰岛素敏感性负相关C.TIR与反映不同时长平均血糖变化的指标密切相关,TIR与HbA1c、GA呈线性负相关,TIR与1,5 AG呈线性正相关D.国内外数据显示,TIR与糖尿病微血管、大血管并发症及死亡风险密切相关,中国数据显示TIR每降低10%,全因死亡风险增加8%、CVD 死亡风险增加5%参考答案:B3.TIR指的是()小时内葡萄糖在目标范围内(通常为3.9-10.0mmol/L,或为3.9-7.8mmol/L)的时间(通常用min表示),或者其所占的百分比A.10B.12C.24D.36参考答案:C4.目前国内外指南推荐TIR>()用于评估血糖管理A.40%B.50%C.70%D.85%参考答案:C5.下列关于TIR的影响因素说法错误的是()A.减少低血糖的发生可改善TIRB.在相同的平均血糖水平下,血糖变异性与TIR呈正相关C.在HbA1c均为7%时,不同的血糖变异性会导致TIR差异巨大D.年龄、病程、BMI 与TIR 存在较强的相关性参考答案:B四、临床应用解析-口服降糖药治疗失效的后续治疗1.下列不属于糖尿病高危人群的是()A.年龄≥35岁B.超重、肥胖或向心性肥胖患者C.一级亲属中有2型糖尿病家族史D.有妊娠糖尿病史的女性E.高血压或血脂异常患者参考答案:A2.以下关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液的说法错误的是()A.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个基础胰岛素与GLP-1RA的联合制剂B.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液用于T2DM,每日一次、剂量可调、固定比例C.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液基于既往治疗方案进行起始,可用于部分特殊人群D.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液根据空腹血糖水平不可调整剂量参考答案:D3.关于德谷胰岛素利拉鲁肽注射液的特点描述错误的是()A.活性成分:德谷胰岛素和利拉鲁肽B.1ml溶液含有100单位德谷胰岛素和3mg利拉鲁肽C.本品为无色或几乎无色的澄明液体D.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液是全球首个基础胰岛素与GLP-1RA两种药物的联合制剂参考答案:B4.德谷胰岛素利拉鲁肽注射液基于既往治疗方案进行起始,以下()人群不可用A.老年(≥65岁)B.轻度或中度肝功能不全的患者C.轻度、中度或重度肾功能不全的患者D.孕妇及哺乳期参考答案:D5.对糖尿病的并发症,受血糖影响最大的主要是()。

中国糖尿病药物注射技术指南2011版令狐采学目录序----------------------------------------------------01指南推荐强度及证据分级-----------------------02 1.医护人员的职责---------------------------------02 2.注射前的心理准备------------------------------02 2.1 儿童---------------------------------------------02 2.2 青少年------------------------------------------03 2.3 成人---------------------------------------------03 3.注射治疗的教育---------------------------------04 4.注射药物------------------------------------------05 4.1胰岛素及其类似物的类型及作用--------05 4.1.1 超短效胰岛素类似物----------------------06 4.1.2 短效(常规)胰岛素-------------------------07 4.1.3 中效胰岛素(NPH)-------------------------07 4.1.4 长效胰岛素及其类似物-------------------07 4.1.5 预混胰岛素及预混胰岛素类似物-------08 4.2GLP-1受体激动剂-------------------------08 5.注射装置---------------------------------------08 5.1胰岛素注射工具------------------------------09 5.1.1 胰岛素注射笔-------------------------------09 5.1.2 胰岛素专用注射器-------------------------11 5.1.3 胰岛素泵-------------------------------------11 5.1.4 无针注射器----------------------------------12 5.2注射笔用针头-------------------------------125.2.1 儿童和青少年-------------------------------12 5.2.2 成人-------------------------------------------13 6.注射技术------------------------------------------146.1 注射部位的选择------------------------------14 6.2 注射部位的轮换-----------------------------15 6.3 注射部位的检查和消毒---------------------16 6.4 捏皮---------------------------------------------16 6.5 进针角度---------------------------------------17 6.6 针头留置时间---------------------------------18 6.7 注射器材的废弃------------------------------18 6.8 针头重复使用的危害------------------------18 7.皮下脂肪增生与其他并发症------------------197.1 皮下脂肪增生---------------------------------19 7.2 疼痛---------------------------------------------207.3 出血和淤血------------------------------------218.胰岛素注射相关问题---------------------------218.1 胰岛素的保存---------------------------------218.2 胰岛素的混匀---------------------------------218.3 特殊人群的胰岛素注射---------------------229.规范胰岛素注射标准9步骤(胰岛素笔)---------------------------------------------------------2210.注射部位规范检查3要素--------------------23结语---------------------------------------------------23附录1. 胰岛素注射笔注射方法----------------24附录2. 胰岛素专用注射器的注射方法------27附录3. 选择针头长度的推荐-------------------28附录4. 针头使用手法的推荐-------------------29参考文献---------------------------------------------略序随着生活方式的改变,中国乃至全球糖尿病发病率和患病率急剧增长。

2022年中国2型糖尿病防治指南解读血糖控制篇2022年11月在苏州举行的中华医学会糖尿病分会上,公布了最新的中国2型糖尿病防治指南讨论稿,在新版指南中,将以往2型糖尿病的控制目标进行了调整(表1)。

可以看出,新版指南血糖控制目标的范围较宽。

糖尿病控制与并发症试验(DCCT)以及英国前瞻性糖尿病研究(UKPDS)均提示强化血糖控制可以明显降低并发症发生的风险。

分析发现,血糖控制(以HbA1c表示)与并发症的发生风险呈对数性关系,该相关性延伸到正常HbA1c水平(<6%),没有下限,即预防糖尿病微血管并发症HbA1c控制得越低越好。

DCCT后续9年随访研究发现,与常规治疗组相比,接受强化控制血糖的患者心血管疾病(CVD)相关终点的发生风险降低42%(P=0.02),非致死性心肌梗死(MI)、卒中及心血管死亡的发病风险降低57%(P=0.02)。

而UKPDS的流行病学研究也发现,HbA1c每降低1%,CVD发生率降低18%。

基于这两个大型的循证医学研究以及其他一些稍小规模的临床研究结果,不少制定了HbA1c控制目标,如美国糖尿病协会推荐糖尿病成人的HbA1c控制目标为<7%;而国际糖尿病联盟推荐的控制目标为<6.5%。

近年来,一系列有关强化降糖治疗是否可降低糖尿病并发症尤其是大血管并发症的研究结果先后出炉,其中最著名的是ADVANCE、VADT以及ACCORD3项研究,然而令人遗憾的是,这3项研究均未显示出强化降糖治疗具有降低心血管事件发生率的效果,尤其是ACCORD研究更由于强化降糖组心血管事件增加而提前终止。

回顾这三大研究,ACCORD研究和VADT研究均将强化降糖组的HbA1c目标值定于<6.0%,ADVANCE研究定于<6.5%。

进一步分析发现,ACCORD研究中,强化降糖组血糖下降过快(4个月内HbA1c下降1.4%),更多使用胰岛素及多种药物联合治疗使部分患者体重增加明显以及更多的低血糖事件可能是导致其心血管事件增加的原因。

家庭医药 2018.1222预防与治疗·心脑血管病使用胰岛素,你需要知道这些□北京协和医院内分泌科副主任医师 周 颋在门诊,经常有患者问我:到底什么时间用胰岛素,用多长时间,用什么胰岛素,用胰岛素需要注意什么问题。

这部分人主要是刚被诊断患有糖尿病,或者胰岛功能部分丧失。

这里就跟大家说说胰岛素的相关问题。

胰岛素是体内唯一能降糖的物质胰岛素是人体内唯一能够降低血糖的物质,主要是通过促进糖原的合成,把葡萄糖转运到细胞内参加代谢产生能量供机体利用而使血糖下降。

正常人胰岛素的生理性分泌可分为基础胰岛素分泌和进餐后的胰岛素分泌(脉冲式分泌),这两部分胰岛素分泌量大约各占胰岛素总量的50%。

基础胰岛素的主要生理作用是通过抑制肝脏糖原分解及糖异生来减少葡萄糖的产生和维持周围组织器官(如大脑、肌肉等)对葡萄糖的利用,以维持空腹血糖在正常水平;脉冲式分泌即有刺激的情况下才开始分泌,主要是控制刺激状态下出现的血糖升高,最常见的就是进食以后胰岛素的分泌。

一般人一天胰岛素的分泌量大概在40~50单位。

当人体的胰岛素分泌出现问题或者出现胰岛素抵抗,这时候可能就需要通过补充外源性胰岛素进行治疗。

4种患者需要使用胰岛素通常,4种患者需要用胰岛素治疗。

1.新诊断为糖尿病,血糖已经非常高者对于糖化血红蛋白大于9.5%、空腹血糖大于13.9mmol/L的2型糖尿病患者,应该及时给予胰岛素治疗,以在短时间内把血糖控制好,解除高血糖对胰岛细胞的毒性,使胰岛细胞有一个恢复的过程。

因为长期高血糖环境会使胰岛素的需求不断增加,胰岛β细胞处于持续激活状态,导致胰岛β细胞内胰岛素储存消耗,加重高血糖,而高糖毒性反过来使β细胞功能更加恶化,如此不断地恶性循环下去。

而研究发现,短期使用胰岛素可以延缓β细胞的衰竭。

这类患者不需要长期使用胰岛素,用2周到3个月,待胰岛功能恢复后,可以改用口服药。

2.使用口服药无法使血糖达标者长期使用多种口服药,糖化血红蛋白依然不能控制在7%以下,空腹血糖也不能控制在7mmol/L以下者,虽然还有一定的胰岛功能,但是胰岛β细胞衰竭的比较严重。