人类考古学—“南海一号”古沉船介绍

- 格式:doc

- 大小:219.00 KB

- 文档页数:7

南海一号沉船博物馆红色教育南海一号沉船博物馆是位于广东省揭阳市榕城区五湖镇乌石村的一座红色教育基地。

南海一号是一艘宋代木质帆船,于1987年在揭阳市乌石村上乌石村海域水深四米处被发现。

这艘沉船是中国有史以来发现的最早并保存最为完整的宋代沉船,被誉为“东方沉船之王”,是中国古代海运史上的重要遗址。

南海一号的发现为揭阳市的历史研究和文化保护带来了重要的突破。

为了将这一历史文化遗址妥善保护和展示出来,揭阳市政府在1997年正式成立了南海一号考古复原研究所。

2007年,揭阳市政府将修复完成的南海一号沉船开放给公众参观,成立了南海一号沉船博物馆。

目前,南海一号博物馆已成为国内外游客研究中国古代海洋文明和宋代文物的重要场所。

南海一号沉船博物馆占地面积约6万平方米,建筑面积约为3万多平方米。

博物馆的主要建筑是由顶部降落的船形钢结构构成,犹如一艘经历风雨沧桑的古代船只。

博物馆分为陈列展区、考古科技展区、文化交流中心和配套设施。

陈列展区是博物馆的核心区域,展示了南海一号沉船的相关文物以及当时船上的珍贵货物。

沉船上出土的文物包括瓷器、青瓷、铜制品、铁制品、玻璃器、船货等,数量达到12万余件。

它们是宋代海上丝绸之路的见证,反映了当时中国海洋贸易的繁荣和海洋文明的发展。

考古科技展区介绍了南海一号的发现和修复过程,展示了考古学家和科技人员在保护和修复工作中所采用的先进技术。

参观者可以通过真实的珍贵文物和多媒体展示,了解到南海一号的历史背景和文化价值。

文化交流中心设有多功能演播厅、教室和会议室,用于举办各类学术研讨会、文化交流活动和教育培训。

南海一号博物馆还为游客提供导览服务、讲解服务和特色文化体验项目,如参观触摸文物区域、参与仿古瓷器制作等。

通过这些教育和体验项目,游客们可以更加深入地了解中国古代海洋文明和中华民族的传统文化。

作为一座红色教育基地,南海一号沉船博物馆还注重培养青少年的爱国主义教育和创新意识。

博物馆每年都会举办各类红色主题教育活动,如举办红色青少年夏令营、举办主题讲座和红色教育展览等。

南海一号沉船作者:刘冬媚来源:《收藏家》2019年第05期该展览由广东省博物馆、国家文物局水下文化遗产保护中心、广东省文物考古研究所、广东海上丝绸之路博物馆共同主办。

展出400余件“南海一号”沉船文物及馆藏相关南宋时期文物,这批文物涵盖了从1987年第一批调查发现搜集的代表性器物到2019年最新发现的成果。

展品类别涵盖了陶瓷器、金属器、碑拓、自然标本等。

展览分为五个部分:南宋中兴——“南海一号”沉船所处的时代;万贯珍品——“南海一号”沉船所载货物;万里行舟——“南海一号”沉船的船员生活;船沉南海——“南海一号”沉船的发现;卅载寻踪——“南海一号”沉船发掘保护实录。

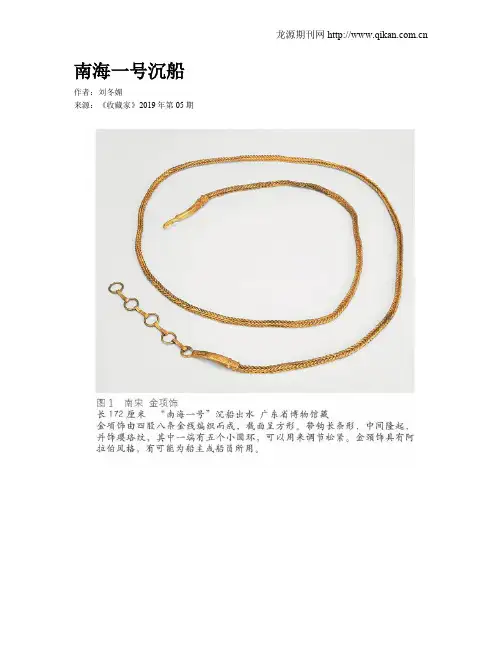

值得一提的是,广东省博物馆参加中央电视台《国家宝藏(第二季)》的宋金项饰(图1),也将在展览中呈现。

“南海一号”沉船沉没于广东上川岛西南方向海域,1987年8月被发现,经过20年的调查及相关考古工作,2007年12月整体打捞出水,并移驻广东海上丝绸之路博物馆,相关考古发掘和保护工作持续进行。

“南海一号”沉船,船体保存情况良好,船货堆放有序,按类归置,其中不乏异域风格浓郁的产品。

现已发掘出水的器物逾14万件。

专家通过比对船载金页和银铤的铭文,比对船载的景德镇窑、磁灶窑瓷器及相关窑址、墓葬、沉船材料,指出“南海一号”沉船是南宋中晚期,约为12世纪末至13世纪初的沉船。

根据“南海一号”沉船及船货的特点,初步推断是从福建泉州港始发。

“南海一号”沉船属于我国古代三大船型的“福船”类型。

船载这么大量的货物,并非孤例。

中国进入南宋时期,受北方的金国掠夺而需缴纳大量岁币,政府开支日益增大。

因此王朝统治者倡导“江海求利,以资国用”,积极发展海上交通,经营海外贸易。

早在北宋元祐二年(1087),泉州市舶司设立,从政治上确立了泉州在对外贸易的地位。

到了南宋时期,政治中心南移至临安(今杭州),泉州港的地位一度上升,成为最大的港口。

“南海一号”就从泉州扬帆出海,不幸的是,尚未远航,便已沉没。

南海一号沉船博物馆:红色教育的载体与见证一、南海一号沉船博物馆的背景与历史南海一号,又称“南海盛唐古船”或“南海一号沉船”,是我国南宋(960-1279年)时期一艘大型商船。

这艘古船于1987年在广东阳江市海域被发现,是我国发现的迄今为止保存最为完整的古代海上丝绸之路文物之一。

南海一号沉船博物馆是由南海一号考古发掘项目组组织成立的,在2007年对外开放,展品包括南宋时期的瓷器、金银器、装饰品、船上的铁器、船上木器等。

二、南海一号沉船博物馆的意义与价值1. 载体与见证南海一号沉船博物馆是我国第一个以具体古代沉船遗址为主题的沉船博物馆,也是我国大陆及周边地区唯一一家沉船博物馆。

这座博物馆犹如一个载体,为人们重现了南宋时期古代船只的航行情况、贸易活动、文化交流等,成为世界上最大规模的实体沉船展示馆,同时也见证了古代我国海上丝绸之路的繁盛和兴衰。

2. 红色教育的重要组成部分红色教育是指以党史、国史、军史为主要内容的爱国主义教育,南海一号沉船博物馆作为我国优秀的革命传统教育基地之一,是红色教育的重要组成部分。

三、我对南海一号沉船博物馆红色教育意义的个人观点南海一号沉船博物馆作为具有红色教育意义的博物馆,不仅仅是一个文物陈列的场所,更是一座历史的见证,一座爱国主义情怀的源泉。

通过南海一号沉船博物馆的参观,可以让广大青少年了解我国古代海上丝绸之路的繁盛场景,增强文化自信,培养爱国主义情怀。

总结与回顾南海一号沉船博物馆作为红色教育的载体,见证了我国古代海上丝绸之路的繁荣历史,深刻阐释了红色教育的重要性。

希望更多的人能够重视这类具有红色教育意义的博物馆,让爱国主义情怀在广大民众的心中生根发芽。

南海一号沉船博物馆不仅是一个具有红色教育意义的场所,更是一个重要的历史遗址。

随着时代的发展,这座博物馆也在不断发展和完善,成为我国乃至世界上重要的文物保护和展示基地。

南海一号沉船博物馆也承载着许多教育和研究的使命,引领人们重温古代海上丝绸之路的繁荣与辉煌。

“南海一号”:海上丝绸之路的荣光(来源大享网——专注海南民俗)1127年,宋高宗赵构南渡称帝,建都临安(今杭州),史称南宋。

“南海I号”这艘沉没于840多年前的船,恰好承载着宋高宗失落故国的叹息。

她依然完好的巨大船身上,镂刻着“海上丝绸之路”的荣光;而数以万计的器物,从海底带出南宋王朝黎民生活的背影、工商百业的繁盛、海洋文明的兴盛与没落。

因为中原失落,战事频仍,国库难继,宋高宗(1127-1162年在位)针对贸易表现出新的态度:“市舶之利最厚,若措置得宜,所得动以百万(贯铜钱)计,岂不胜取之于民?”他组建舰队,改善港口,还在海岸线上每隔30里就建立价值昂贵的灯塔导航系统,中国进入海外贸易的黄金时代。

贸易刺激着国内手工业和农业生产的发展,大量奢侈品进口,却也使金、银、铜钱流出海外。

国内钱币越来越少,国计民生难以为继,战事挥霍引发苛捐杂税——尾大难掉,一个王朝因而没落,海洋文明的黄金时代从此如同沉船,需要在千年以后的今天,重新起航。

海外贸易:广州曾是中国代称“花塔、光塔为一城之标,形胜家谓会城如大舶,二塔其樯,五层楼其航楼云。

”——清·屈大均《广东新语》卷19,形容广州城市形象如同一艘“大舶”。

据专家考证,“南海I号”满载着金、银、铁、瓷器等生活用品,其中有类似阿拉伯手抓饭时使用的“喇叭口”瓷盘,还发现了眼镜蛇骨骸,专家推测为船上曾住有阿拉伯、印度商人,眼镜蛇为其饲养的宠物。

专家推测,“南海I号”是一艘驶往西亚的大型商船。

北宋时期,广州、泉州、杭州三路都已设立了市舶司,类似如今的海关,还开辟了往返印度洋的航线,只用3个月时间。

到南宋初期,“三方惟广最盛”;广州市舶司的海上贸易收入,仍然是“倍于他路”。

毕衍《中书备对》里记载说,明州(今宁波)、杭州两港口收购了一批乳香,共5376斤,广州则一次就收了348,673斤,占总数的98%强。

简单地说,广州那时就是一特大的商品集散地,是全世界的“广交会”。

【中考题原创】南宋古沉船“南海一号”湖北省石首市文峰中学刘涛【背景资料】南宋古沉船“南海一号”是中国目前发现年代最早、船体最大、保存最完整的古代远洋贸易商船,距今有800多年,入住广东海上丝绸之路博物馆“水晶宫”,一直封存在巨大的沉井中。

本次试挖掘主要是为了采集文物样本和收集“南海一号”整体打捞后的基本情况。

其考古发掘将为我国古代造船工艺、航海技术等方面研究提供了实物标本,舱内丰富文物的呈现将有利于解开“海上丝绸之路”。

再次灌水,“南海一号”将继续沉睡,等待下一次的发掘,未来“南海一号”有望成为水上考古研究学科基地。

【中考题原创】1.南宋古船“南海一号”进入“水晶宫”,历时7个多月的“南海一号”整体打捞工程画上圆满的句号。

“南海一号”现已出水数千件完整精美的瓷器,都来自四大名窑瓷。

则瓷器的材料类别应属于()A.金属材料B.无机非金属材料C.合成材料D.复合材料2.“南海一号”出水了数以万计文物,其中制作原料不是用化学方法制备的是()A.烧制瓷器B.鎏金腰带C.木制古船D.铁制锅具3.南宋古沉船“南海一号”进入广东“海上丝绸之路”博物馆,整体安置在“水晶宫”进行考古保护,2009年9月26日首次展露真容,采集文物样本和收集整体打捞后的基本信息。

其据保守估计,其上载有6万至8万件文物,在已发掘出的文物中发现了大量瓷器、宋代铜钱、铁锅、梳篦等物品。

⑴“水晶宫”舱体内充满海水,每月置换一次,其中水质、温度以及其他环境与古船出水前相似。

为了保护水晶宫建筑能够百年防腐,你认为选择建筑材料应当具有的特性有。

⑵被发掘出的宋代铜钱已经锈迹斑斑,这是因为铜能与空气中的成分发生化合反应生成铜绿(化学式为Cu2(OH)2CO3),请写出相关化学方程式;根据铜绿的组成判断,若要除去铜钱表面的铜绿,可选用的试剂为(填化学式)。

⑶打捞出水的文物中,“鎏金龙纹金手镯”光彩夺目、完好无损;铜镜表面有铜锈;铁器则锈迹斑斑或荡然无存。

南海一号的文物故事

南海一号是一艘明代的沉船,它在广东省珠江口附近被发现。

这座沉船从明代末年开始航行,其最后一次航行是在公元1557年。

南海一号的主要任务是负责将明朝政府的贡品、外交信件和商业物资运送到海外。

此外,这艘沉船也是明朝与其他国家进行海外贸易的重要工具。

经过几个世纪的守护,南海一号的沉船在2007年被中国考古学家发现并被认定为国家级文物保护单位。

沉船上的发现令人惊叹,其中包括了众多瓷器、铜器、铁器、金银器、青铜器和玉器等珍贵的文物。

这些文物不仅展示了明代时期的商业和文化交流,也让人们对当时的海外贸易有了更深的了解。

南海一号的文物中最引人注目的是瓷器。

在沉船中,考古学家们发现了大量的青花瓷器、窑变釉瓷器和三彩瓷器。

这些瓷器以其精湛的工艺、华丽的图案和丰富的色彩而闻名,表现了明代瓷器工艺的巅峰。

特别值得一提的是,南海一号中的一把青花钧窑花卉纹盖罐成为了世界上首次确认的明代钧窑瓷器。

此外,南海一号还发现了许多银块和金饰。

这些贵重的金属文物证明了明代的贸易网络连接着现在的中国与海外。

这些金银器中的一件特别的文物是一枚银质徽章,上面雕刻着“天前明德”四个字。

这一发现让考古学家们对当时的文化特征和价值观有了更深入的了解。

南海一号的发现为我们提供了宝贵的历史信息,帮助我们了解明代时期的社会、经济和文化。

通过对这些文物的研究与保护,我们能够更好地传承和弘扬中华文化的博大精深。

南海一号的文物故事展示了中国的历史之美,也让我们对于未来的文化保护抱有更大的期望。

南海一号博物馆介绍南海一号是中国南海的一艘古代沉船,被誉为“万吨黄金宝石的海上宝库”,载有大量丝绸、瓷器、金银等珍贵货物,是中国海洋考古领域的重要发现之一。

该沉船于1987年被发现,被誉为中国海洋考古的“明珠”。

南海一号博物馆是为了展示和保护南海一号沉船遗址而建立的博物馆,位于广东省广州市南沙区。

博物馆共分为展厅、保护厅、实验室、研究室等区域,展示了南海一号沉船的遗物和文物,让游客近距离感受古代海上丝绸之路的传奇历史。

南海一号博物馆的建立不仅丰富了中国海洋考古的研究内容,还为人们提供了一个了解古代海上贸易和文化交流的窗口。

通过参观南海一号博物馆,人们可以深入了解古代中国的海洋商贸活动、交通方式、文化传播等方面的情况,进一步拓展对中国古代历史的认识。

同时,博物馆还向公众展示了海洋考古技术和方法的应用,让人们了解现代科技如何帮助保护和展示古代文物,促进人们对传统文化的传承和保护。

南海一号沉船的发现和保护工作,为中国的海洋考古事业树立了典范。

通过对沉船的细致保护和研究,人们可以还原古代海上贸易的繁荣场景,解密海上丝绸之路的神秘面纱,探寻海上商船的航线和贸易往来,揭示古代中国与周边国家的文化交流与融合。

南海一号博物馆的建立,为更多的海洋考古发现提供了宝贵经验和参考,为中国海洋文化的研究和传承做出了重要贡献。

南海一号沉船的文物也是海洋考古研究的重要发现之一。

从南海一号沉船上出土的文物可以看出,古代中国的海上贸易十分繁荣,与周边国家的经济文化交流十分频繁。

南海一号沉船上的瓷器、银器、金器等贵重物品,展现了当时中国的制瓷工艺和艺术水平,反映了中国古代的繁荣和富裕。

这些文物不仅为海洋考古研究提供了珍贵的实物资料,还为人们了解古代中国的经济、文化状况提供了重要线索。

南海一号博物馆的展示内容丰富多彩,包括南海一号沉船上出土的各类文物和遗物。

瓷器、银器、金器是南海一号沉船的主要货物,展示了古代中国的精美工艺和独特风貌;丝绸、珠宝等贵重物品展示了海上贸易的豪华场面和繁荣局面;船具、航海用具展示了古代海上贸易的方式和工艺。

“南海一号沉船宝藏之谜2022年12月18日中午,离广东省阳江东平镇18海里的一块南海海域集中了两艘可能是中国迄今价值最高的船——一艘在海上,造价近7亿元的超大起重船“华天龙”;一艘在海底,无法用金钱来简单衡量的南宋沉船“南海一号”。

这次考古被海内外专家称为“史上最贵打捞”。

这天凌晨,海上巨无霸“华天龙”完成现场布锚,这标志着打捞最关键一环——起吊出水已正式揭开序幕,预计周末将打捞出水。

吴建成是“南海一号”整体打捞工程的总指挥,即将见证“南海一号”沉睡八百年后的重生。

离“南海一号”打捞现场相去10海里,就能看到“华天龙”高高的吊塔塔尖,这证明了中国的海洋实力已经不能让人再漠视了。

二十年前,中国还没有实力打捞这样一艘文物宝船,“南海一号”差点落入英国人手里。

廿年一觉出水梦20世纪80年代初,这是一个海底寻宝的疯狂时代。

英国海洋探测公司3名队员在荷兰海事博物馆的一份旧报上发现:一艘名为“YHRHYNSBURG”的东印度公司轮船载着6箱白银、385.5吨细锭在中国阳江的南海海域发生海难,最后沉入海底,但报纸并没有说明沉船的准确位置。

英国海洋探测公司立即向中国文物局提出打捞沉船的申请。

中国方面决定和英国公司合作打捞,指定广州救捞局参与。

英国研究专家精确地估算出了沉船位置,但仍没有直接找到这艘属于东印度公司的沉船。

这次打捞工程辅助船“南天顺”的船长陈保进,20年前就在英国人租的“救捞207”号船上当二副。

他清晰地记得,1987年7、8月份的一天,声呐仪器颜色突然变深,“肯定水下有东西!”英国人首先派潜水员潜到水下,但由于淤泥太厚,潜水员并没有获得任何发现。

为了节约成本,英国人把1吨多重的抓斗放到海里去抓,结果“一爪子”下去抓上来百余件精品文物,里面有瓷器、铜器、锡器、镀金器、铁器等等,可惜瓷器都成了碎片。

正当英国人准备在这个后来被人称为“海上敦煌”的沉船遗址上大干一场的时候,有人站出来阻止了莫高窟当年的悲剧重演。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,距今800多年,它是目前世界发现的海下沉船中,船体最大,年代最早,保存最完整的远洋贸易商船,于87年在广东阳江海域发现,历经20年于07年才被初步打捞起,它刷新了我们岭南没有文化遗产的记录,是我们广东引以为豪的文化瑰宝。

南海一号现保存在广东海上丝绸之路博物馆水晶宫的巨型玻璃缸内,船上载有文物6万至8万件,且有不少是价值连城的国宝级文物。

专家推测,当时这艘古船是从中国驶出,赴新加坡、印度等东南亚地区或中东地区进行海外贸易的,令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新。

这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

同时,它也将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供可靠的依据。

“南海I号”是在“海上丝绸之路”主航道上的珍贵文化遗产,她所载文物反映了我国宋代的社会生产、社会生活、文化艺术与先进科学技术,为“海上丝绸之路学”研究古代造船技术、航海技术及研究我国古代的“来祥加工”等提供了极好素材,对研究“海上丝绸之路”历史、造船史、陶瓷史、航海史、对外贸易史等而下之都是有极为重要的科学价值,成为世界考古界和探险界关注的焦点。

现在我们在水晶宫看不到古船的完整模样,因为考虑到古船在水下沉寂了800多年,适应了水下的生存环境,怕在空气会加快船体的腐蚀,所以将它与船载物品和淤泥一起,平移到水晶宫的巨型玻璃缸中。

所以游客只能透过博物馆地下一层的水下观光廊透明墙壁参观古船的局部风采。

解读“南海一号”作者:来源:《农家参谋》2008年第03期2007年末,沉睡了800多年的南宋古沉船“南海一号”终于成功出水。

古船被沉箱包裹着未露真容,“它”装载着一个时代的秘密,万众瞩目,荣耀等身。

古船装了多少稀世文物有专家根据探测估计,“南海一号”整船文物有6万~8万件,足以“武装”一个省级博物馆。

但是船上到底有多少文物,只有等到其出水开箱后,一一清点才能知道完整的文物有多少件,包括哪些门类。

据广东省文物考古研究所水下考古研究中心副主任魏峻介绍,根据初探,“南海一号”上最多的文物品种是瓷器,已经出水的大部分是产自浙江龙泉、福建德化、江西景德镇等南宋几大名窑的瓷器,品种超过30种,多数可定为国家一级、二级文物。

古船准确的沉没时间有专家认为,近年来,从“南海一号”出水的1万多枚铜钱和银锭,其中最晚的为南宋建立后20年左右,由此可以判断,“南海一号”大约沉没在南宋初年,可能为宋高宗时期。

但也有专家认为,这个日期只能等到“南海一号”露出真实的面容后才能确定,这是因为目前打捞上来的文物只是集中在其中一个船舱里,只有在其他船舱打开后,发现其他文物后才能下结论。

“南海一号”为何沉没“南海一号”的沉没是因为天灾还是人祸?目前许多专家各有说法。

“南海一号”沉没原因可能与海上风浪有关,魏峻认为,对于这艘船沉没的原因,现在还缺少确切证据。

南海海域台风等气象灾害频繁,沉船有可能是受海况影响。

广东阳江文联主席冯峥认为,如果是遇到台风而沉没,“南海一号”沉没海底的状态应该是翻倾。

但是,从“南海一号”沉没的状态看,甲板几乎与海平面平行,可能是因超载造成船体爆裂而沉没。

但它为什么会离岸那么远之后才沉没呢?这需专家考证完古船后再作“事故原因鉴定”。

船上人员是否逃生据广东省考古所专家介绍,虽然在沉船上发现了两具眼镜蛇遗骨,但一直没有发现船员骸骨。

那么,这是否意味着船员已经成功逃生了呢?专家表示,“南海一号”是一艘木船,与一些钢结构船不同,它的沉没速度会比较缓慢,船身并不算庞大,门窗不高。

“南海一号”沉船(完整图录)海丝古瓷研习社从窑址入手研习古陶瓷的小众号“南海Ⅰ号”知识点-18万件-►沉船区位沉船年代:南宋早期沉船尺寸:长30.4米、宽9.8米沉没地点:中国广东发现时间:1987年打捞方式:整体打捞(整船捞起放博物馆里考古)器物数量:18万件器物品类:以瓷器与铁器为大宗,另有金器、漆器、铅锡器、玻璃器等始发地点:可能为泉州刺桐港(建立了完备的市舶制度,设立了泉州、广州、明州三大市舶司管理海外贸易)展示地点:广东海上丝绸之路博物馆“水晶宫”沉船特点:迄今为止世界上发现的海上沉船中船体最大、保存最完整►整体打捞►广东海上丝绸之路博物馆►知识链接:市舶司宋代海上贸易繁荣,得益于“市舶贸易”,以国家为主导控制海外贸易,发达的造船和航海技术是重要保障。

广州市舶司主要负责管理前往东南亚等地区贸易船只;明州市舶司(宁波)负责管理前往高丽、日本等地区贸易船只;泉州市舶司与泉州港实则覆盖了广州和明州的业务,福建海商最为活跃,在很长一段时间内几乎垄断了与高丽的贸易。

南宋以后泉州取代广州成为第一大港。

瓷器-6万件-主要包括:►福建德化窑、磁灶窑、闽清义窑►浙江龙泉窑►江西景德镇窑▼福建磁灶窑►宋福建磁灶窑绿釉印花碟►福建磁灶窑褐釉扁陶瓶►福建磁灶窑绿釉葫芦瓶(表面反银后呈黑色)▼福建德化窑►福建德化窑白釉四系罐►福建德化窑青白釉印牡丹纹六棱带盖执壶►德化窑青白釉粉盒►德化窑青白釉刻划花带盖碗►德化窑印花四系罐(内套装小瓷瓶)▼福建闽清义窑►宋福建闽清义窑刻划花大碗▼福建黑釉▼浙江龙泉窑►宋浙江龙泉窑青釉划花纹碗►龙泉窑青釉折腰花口碟►宋浙江龙泉窑青釉菊瓣碗▼江西湖田窑►景德镇湖田窑影青釉叶脉纹碗碟►景德镇湖田窑影青釉菊瓣碗►景德镇湖田窑影青釉芒口碗►景德镇湖田窑影青釉划花纹碗“金器”-金器151件套、银器124件套-►镇船之宝:纯金腰带►鎏金虬龙纹环其他文物石器梳子铜镜墨石用具瓶式砚编辑:壹毛。

海上敦煌贵地阳江前言有一个支点的话,地球也可以撬动。

“南海I号”,无疑会成为中国海洋文明的支点。

“南海I号”,这艘为迄今发现的世界上最大最古老、所载文物最多、保存最完整的沉船,从八百多年前的宋朝走来,从南海的二十米下深处走来,承载着中国古代文明的辉煌和灿烂,承载着中国水下考古事业的光荣与梦想。

人们已经习惯用“南海I号”来简称沉睡在南海八百年之久的这艘古船,而为古船命名的那位老人,中国历史博物馆已故老馆长、中国水下考古事业的奠基人和开拓者俞伟超,在临终前念念不忘这艘南宋沉船。

他在一九八六年倡议并在一九八七亲手创建了中国水下考古研究中心。

他这样看待“南海I号”:这是国内发现的第一个沉船遗址,它意味了一个开始。

一直悬而未决的海上丝绸之路始发港口的考古悬案很有可能在这艘船上找到蛛丝马迹。

”当中国水下考古队员第一次进入“南海I号”时,他们惊呆了:在一个仅几平方米的小舱内,他们就捞起了四千多件文物。

出水的文物以瓷器为主,都是从福建、江西等地著名窑口出产的高质量精品古瓷器,其中包括福建德化窑、磁灶窑、江西景德镇窑系及浙江龙泉窑系的产品,造型独特,工艺精美。

据有关人士称,“南海I号”上的文物约为六万到八万件,这相当于广东省馆藏文物的总和。

广东省“海上丝绸之路”研究开发项目组负责人、中山大学教授黄伟宗,在广东阳江考察时,欣然提笔写下了“海上敦煌在阳江”七个大字。

海上敦煌,贵地阳江。

“南海I号”无疑是阳江走向世界的一张华贵的名片。

碧海深处夜夜心——“南海I号”考古发现篇中国水下考古和“南海一号”几乎是同时被提起的两个符号,而在很多人看来,这两个符号几乎就是重叠的。

1987年,广州救捞局与英国海洋探测公司合作在广东台山与阳江交界的海域内寻找一条东印度公司的沉船行动中,意外在一条宋代商船中打捞出200多件绿釉小瓷盘、锡壶、青白釉瓷器盖等,同时发现的一条铜鎏金带钩,在国内尚未出土过,可能是外国人的饰物。

原中国历史博物馆馆长、中国水下考古事业之父俞伟超夜不能寐,兴奋地为这艘南宋沉船命名——“南海I号”。

南海一号,八百年的沉船之谜作者:崔霁云来源:《旅游世界》2018年第04期在广东海陵岛上,广东海上丝绸之路博物馆静静伫立在海边。

这个以安放“南海一号”宋代沉船而闻名的博物馆,担任着发掘、保护、展示研究成果的功能。

走进博物馆内的水晶宫,沉箱内偌大的船体,已经清晰可见。

船被横纵隔板有序分成若干舱,每个隔舱内堆积着瓷器、漆器等文物。

虽然经过近千年时光沉浮,它们的外观、排列已不甚完整,但不难窥见昔日的荣光。

1987年,英国海洋探测公司在荷兰图书馆和航海图书馆中查到名为莱茵堡号的东印度公司古沉船,意欲打捞出海。

1987年8月,广州救捞局具体承接了这一业务。

虽然沉船地点已经记载的非常细致,但打捞结果显示并没有这艘东印度公司沉船,而是意外发现了另一条古代沉船,并伴随出水了一大批珍贵文物,此沉船便是后来令世人瞩目的“南海一号”。

“南海一号”发现后,打捞发掘就顺理成章地成了下一步,但为啥一捞就是二十年呢?发现“南海一号”后,或许当时专业的水下打捞团队不够成熟等原因,国家博物馆就专门成立了水下考古研究中心。

经过训练,1989年,相关考古专家对“南海一号”沉船做了一次调查,但是由于技术与资金的不足,发掘搁置。

团队也暂时转向其他沉船作业,刚好可以积累经验提升技能。

等再次回到“南海一号”已是十几年后,1999年,“南海一号”探查工作再次展开。

之后就是定位、试掘,最后终于确定了“整体打捞”的路线。

2007年12月,南海一号被装进特制的巨大钢箱体(沉箱)中,由起重船将连同船体共重4000多吨的沉箱整体打捞,然后平移到专门修建的广东海上丝绸之路博物馆的特制水晶宫中(模拟海水环境保存)。

从初次发现,到最终被打捞,“南海一号”的出水花了20年。

这艘装载着数万件珍贵文物的宝船在海底沉睡了800多年后终于重见天日。

2015年1月28日,经过7年的保护发掘,沉船表面的淤泥海沙贝壳等凝结物被逐层清理,船舱内超过6万件层层叠叠、密密麻麻的南宋瓷器终于得以展现在世人面前。

考古发现课程作业二考古发现介绍——南海一号古沉船一、简介南海一号是一艘中国南宋初期,通过海上丝绸之路向外运送瓷器,而失事沉没于中国广东省阳江市南海海域的沉船。

它于1987年最初被发现,但因技术及资金问题而延迟研究。

它将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供极为难得的实物资料,甚至可以获得文献和陆上考古无法提供的信息。

2011年4月底,古沉船“南海I号”完成第二次试发掘,为其整体发掘奠定了基础。

南海一号是一艘南宋时期福建泉州特征的木质古沉船,沉没于广东阳江市东平港以南约20海里处,是目前发现的最大的宋代船只。

1987年在广东阳江海域发现,初步推算,“南海一号”古船是尖头船,整艘商船长30.4米、宽9.8米,船身(不算桅杆)高约4米,排水量估计可达600吨,载重近800吨。

专家从船头位置推测,当时这艘古船是从中国驶出,赴新加坡、印度等东南亚地区或中东地区进行海外贸易国。

令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新。

这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

同时,它也将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供极为难得的实物资料,甚至可以获得文献和陆上考古无法提供的信息,从发掘出来的文物来看,从船体造型该船始发港口可以肯定是来自福建的泉州。

二、考古发现历程1987年8月,广州救捞局与英国的海上探险和救捞公司(Maritime Exploration & Recoveries PLC)在上下川岛海域寻找东印度公司沉船莱茵堡号(RIJNSBURG)时,并没有找到东印度公司的沉船,却意外发现了在深埋在23 米之下的另一条古代沉船,并打捞出一批珍贵文物。

由于发现沉船的海域位于传统的海上丝绸之路航线上,专家认为其历史价值不可估量,当时将这艘偶然发现的沉船命名为“川山群岛海域宋元沉船”,南海I号是后来由中国水下考古事业创始人俞伟超先生于上世纪90年代初命名的。

[3]1989年冬,中国历史博物馆(现国家博物馆前身)与日本国水中考古学研究所合作,正式开始对南海I号进行水下考古调查,这是中国水下考古队伍成立之后,在中国海域所进行的第一水下考古调查,张威成为第一位触摸到南海I号的中国水下考古专业工作者,这次调查被誉为中国水下考古的起点。

1999年,中国历史博物馆水下考古学研究中心与广东省文物考古研究所等单位应香港特区政府邀请,前往香港迪士尼乐园建设用地范围的填海区进行水下考古调查,在张松先生和张威先生的共同宣传下,香港商人陈来发先生,创建了名为“中国水下考古与探索协会(香港)”的组织,并发起募捐,为南海I号进行水下考古无偿捐助港币120万元。

开创了香港民间组织无偿资助大陆水下考古事业的先河。

2001年4月,由于陈来发先生的捐助,中国历史博物馆水下考古研究中心联合广东省文物考古研究所等单位的水下考古专业队员共12人,搜寻和定位沉船遗址,这次调查中,水下考古队对这艘沉船进行了精确的定位。

2002年3月至5月间,水下考古队再度下水,对海底沉船进行细挖掘、细打捞,打捞出文物4000多件。

2003年10月,广东省文化厅召开《“南海一号”整体打捞方案》专家论证会。

2003年11月,广东省副省长雷于蓝主持召开会议,规划、立项“广东海上丝绸之路博物馆”建设项目。

2004年3月,广东省发改委同意筹措资金,在阳江市海陵岛十里银滩建设海上丝绸之路博物馆。

2005年12月28日,广东海上丝绸之路博物馆开工兴建。

2007年1月16日,考古队前往沉船海域开展打捞前最后一次海底勘查,之后进行了持续9个多月的打捞。

2007年12月21日,“南海一号”古沉船起吊,12月22日天上午10时,在现场举行“南海一号”出水仪式。

2007年12月28日,下午3点,南海一号正式进入水晶宫。

2008年水晶宫开馆迎四方游客。

三、考古意义:“南海一号”的考古价值是第一位的,但考古价值不能简单用金钱来衡量。

“南海一号”是目前世界上发现的年代最久远、船体最大、保存最完整的沉船,对研究我国古代造船工艺、航海技术等都提供了典型标本。

其搭载的文物也有可能解开‘海上丝绸之路’的诸多秘密,其文物考古价值远远高于经济价值。

“南海一号”是1987年在阳江海域发现的一艘宋代木质古沉船,距今800多年。

此后试探发现,船上载有文物6万至8万件,且有不少是价值连城的国宝级文物。

打捞“南海Ⅰ号”的意义是综合的,首先它对中国水下考古学科的建设是一个巨大的推动,为了保护这些水下文物,中国进行了多学科的攻关、跨学科的研究,积累了很多宝贵和先进的经验;同时,对于海上丝绸之路的保护和发掘,它也是一个重要的节点。

“南海一号”是国内发现的第一个沉船遗址,它意味了一个开始。

考古学家认为,“南海一号”的发现和打捞,其意义不仅在于找到了一船数以万计的稀世珍宝本身,它还蕴藏着超乎想象的信息和非同寻常的学术价值。

因“南海一号”不仅正处在“海上丝绸之路”的航道上,而且它的“藏品”的数量和种类都异常丰富和可贵,给此段历史的研究提供了最可信的模本。

对这些水下文物资源进行勘探和发掘,可以复原和填补与古代中国“海上丝路”密切相关的一段历史空白,也很可能带来“海上丝绸之路学”的兴起。

对于“南海Ⅰ号”上的文物价值,外界也进行了各种估算,甚至有媒体估计这些文物价值达3000亿美元。

“南海Ⅰ号”上的6万至8万件文物信息量非常大。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,它是目前世界发现的海下沉船中,船体最大,年代最早,保存最完整的远洋贸易商船。

它在海底躺了800年,对它的打捞也持续了20年。

中国水下考古伴随它,从开始步入成熟。

这也是中国水下考古的最新进展,从1987年到现2007年,20年间,这艘被命名为“南海一号”的沉船已经成为中国水下考古里程碑式的标志,它的发现和打捞过程充满各式各样的奇迹和波折,亦如中国水下考古本身的进程一样:从没有一个水下考古人员,没有一套水下考古装备开始,到目前已经着手操作世界上最具难度的水下考古实践。

四、“南海一号”出水古文物1.“南海一号”出水的德化窑粉盒整体打捞行动在2007年开始,那之前“南海一号”沉船水下考古队对这艘宋代商船已进行了小规模试掘,并打捞出金、银、铜、铁、瓷类文物4000余件,多数都是十分罕见甚至绝无仅有的文物珍品。

这些文物以瓷器为主,包括福建德化窑、磁灶窑、景德镇窑系及龙泉窑系的高质量精品,绝大多数文物完好无损。

根据探测情况估计,整船文物超过8万件。

考古界人士表示,与这些瓷器年代、工艺相当的一个瓷碗,此前在美国就卖出了数十万美元的天价,而这里却是整船、成批地出现。

2.瓷器不少瓷器极具异域风格“南海一号”现已出水数千件完整瓷器,汇集了德化窑、磁灶窑、景德镇、龙泉窑等宋代著名窑口的陶瓷精品,品种超过30种,多数可定为国家一级、二级文物。

“南海一号”还出土了许多“洋味”十足的瓷器,从棱角分明的酒壶到有着喇叭口的大瓷碗,都具有浓郁的阿拉伯风情。

“宋瓷成群,举国罕见。

……惜哉!彩云易散,宝瓷易碎。

洋人巧弄译笔,瓷器代称中国。

南宋,乃狼主爪中之釉瓶……”“南海一号”现已出水2000多件完整瓷器,出水瓷器带有明显的异域风格,被认为是宋代接受海外订货“来样加工”的产品。

中国古陶瓷协会会长、陶瓷鉴定泰斗耿宝昌对着“南海I号”上出水的瓷器连呼惊叹:“搞了一辈子的瓷器研究,却从未见过如此多的瓷类珍宝,很多连听都没听说过!”4.金器金器是“南海一号”上目前出水最惹眼、最气派的一类文物。

南海一号共出水了金手镯、金腰带、金戒指等黄金首饰,没有生锈,闪闪发亮。

它们比较统一的特点是粗大。

鎏金腰带长1.7米,鎏金手镯口径大过饭碗,粗过大拇指,足足四两不止。

可以推测佩戴这些饰品的人体格粗壮,身材高大。

5.铜钱“南海一号”沉船点发现铜钱已达上万枚。

其中,年代最老的是汉代的五铢钱,年代最晚的是宋高宗主政期的绍兴元宝。

这么多的货币一方面可能表明当时中国的国力之盛,中国货币可以成为“海上丝路”的硬通货,另一方面,也表明了船主的富裕。

6.铁器除了陶瓷这类人们熟知的中国特产,那时科技领先的中国,还向世界输出铁器,800多年后,它们已经面目全非。

“南海一号”船仓里面还有两样比较大宗的东西,就是铁锅跟铁钉,铁锅跟海水发生作用后,一摞一摞地变成了铁疙瘩;铁钉个体较大,二十多厘米长,铁钉都是拿竹篾进行包扎的,数量非常多。

而在宋朝,广东正是铁器盛产地。

7.铜环在“南海一号”装载的货品当中,除铁锅外,出水的还有不少金属制造的商品,如铜环、铜珠等。

对两者的用途,考古人员表示铜珠的用途目前还不好推测。

专家分析说,从这些制品的外观看,只是经过初步的铸造或打磨,像铜环等上面并无花纹等装饰的痕迹,有可能是“南海一号”的船主将中国造的半成品运往海外进行深加工。

五、与南海一号相关考古知识1.宋代瓷器宋代各地烧瓷名窑迭出,官窑首屈一指。

宋徽宗登基在河南禹州神垕镇建立钧瓷官窑,专门为皇宫烧造花盆、盆奁等陈设贡瓷。

在他的主持下,钧瓷表面烧制出异常奇丽、变幻无常的线条,由于后人难以仿制,故有“钧瓷无双”之说。

宋景德年间,宋真宗赵恒命昌南进御瓷,底书“景德年制”四字,因其精美绝伦,遂以“景德镇”之名久久风行。

随着宋室的南渡,北方许多著名窑场能工巧匠纷纷赶赴景德镇,带来了当时北方先进的制瓷工艺,使景德镇的制瓷技术迅速发展。

宋代,景德镇因出产“影青瓷器”、“青白釉瓷器”而闻名于世,并通过泉州、广州两大商港通达海外,成为当时风靡世界的名牌货。

据说,荷兰、葡萄牙商人最早将瓷器贩运到欧洲时,瓷的卖价几乎与黄金相等。

据赵汝适《诸蕃志》记载,宋代的瓷器被运往全球50多个国家,最远的包括非洲的坦桑尼亚等地。

巨大经济利益驱使下,宋代的泉州、广州、杭州等著名对外贸易的港口附近出现了不少瓷窑,如“南海I号”上发现的福建德化窑、泉州附近的磁灶窑瓷器等就是当年著名的外销瓷。

考古学家曾在磁灶窑发现过一些瓷雕塑,人物形象高鼻深目,生动地再现了当年贸易口岸“涨海声中万国商”的景象。

宋代,广东瓷业进入一个空前的兴旺期,出现了广州西村窑、潮州笔架山窑等著名窑场,计有窑址80多处,年产瓷器达1.3亿件,比唐代增加近22倍。

南宋朱彧《萍洲可谈》记载北宋末年广州商船大量出口瓷器的情况时说:“舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物、夜卧其上。

货多陶器,大小相套,无少隙地。

”有专家称,现如今在东南亚各地发现的宋瓷,大部分都是当年广州的外贸商品。

随着宋瓷的光芒远播海外,外国人对宋瓷趋之若鹜。

在国外,宋瓷的使用成为阶级和身份的象征,甚至还影响了他们的生活习俗。

据记载,东南亚一些国家在中国陶瓷传入以前,多以植物叶子为食器。

宋瓷输入后,他们改变了过去“掬而食之”的饮食习俗,用上了精美实用的瓷器作为食物器皿。