地震观测基础知识

- 格式:pptx

- 大小:4.98 MB

- 文档页数:73

接收条件received condition:指地震勘探中接收地震波的仪器的工作状态和条件。

广义地说, 接收条件包括地震检波器的安置情况、组合个数与方式,以及地震仪的各种因素等。

但通常将接收条件狭义地指地震检波器的安置情况。

地震资料的质量与接收条件有密切关系。

陆地工作中埋置检波器,海洋工作中使检波器处于水面下一定深度,都是为了避免风、浪等影响而改善接收条件。

界面速度interface velocity:指折射波沿折射界面滑行的速度。

界面速度主要反映折射界面以下地层中岩石的物理性质。

由于组成地层的岩石颗粒排列有方向性,通常界而速度大于层速度。

界面速度可通过折射波测得。

加速度检波器accelerometer:即“压电地震检波器”。

激发条件excited condition:地震勘探中将震源种类、能最、周围介质的情况总称为激发条件。

对于炸药震源来说,激发条件一般包括炸药量大小、药包形状,个数,分布方式及埋置岩性和沉放深度等。

对于非炸药震源,激发条件则包括装置的种类、能量、参数选择及安置情况等。

激发条件的选择是否适当,对地震勘探原始资料质量的影响很大。

一般认为,陆地工作中, 风化层下的含水可塑性岩层是有利的激发条件,因此往往采用井中爆炸,在海洋工作小,主要是以减小气泡影响作为合适的激发条件。

海洋地震勘探marine seismic survey:是利用勘探船在海洋上进行地震勘探的方法°其特点是在水中激发,水中接收,激发,接收条件均一;可进行不停船的连续观测。

震源多使用非炸药震源,接收常用压电地震检波器,工作时,将检波器及电缆拖曳于船后一定深度的海水中由于上述特点,使海洋地震勘探具有比陆地地震勘探高得多的生产效率,更需要用数字电子计算机处理资料。

海洋地震勘探中常遇到一些特殊的干扰波,如鸣震和交混问响,以及与海底有关的底波干扰。

海洋地震勘探的原理,使用的仪器,以及处理资料的方法都和陆地地震勘探基本相同。

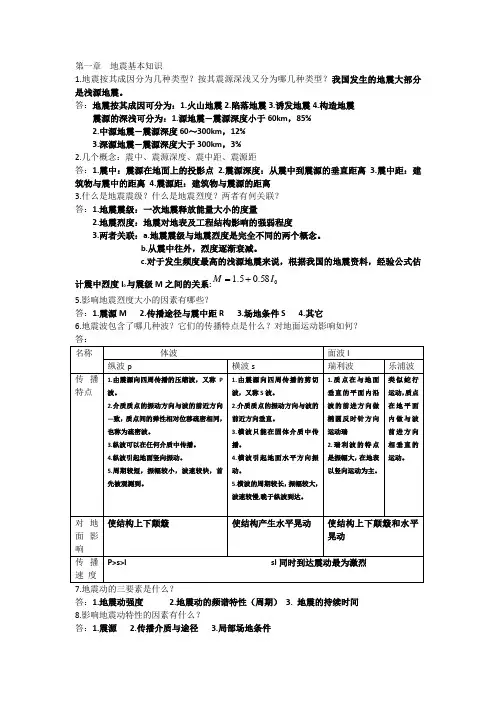

第一章 地震基本知识1.地震按其成因分为几种类型?按其震源深浅又分为哪几种类型?我国发生的地震大部分是浅源地震。

答:地震按其成因可分为:1.火山地震2.陷落地震3.诱发地震4.构造地震震源的深浅可分为:1.源地震—震源深度小于60km ,85% 2.中源地震—震源深度60~300km ,12% 3.深源地震—震源深度大于300km ,3% 2.几个概念:震中、震源深度、震中距、震源距答:1.震中:震源在地面上的投影点 2.震源深度:从震中到震源的垂直距离 3.震中距:建筑物与震中的距离 4.震源距:建筑物与震源的距离 3.什么是地震震级?什么是地震烈度?两者有何关联? 答:1.地震震级:一次地震释放能量大小的度量2.地震烈度:地震对地表及工程结构影响的强弱程度3.两者关联:a.地震震级与地震烈度是完全不同的两个概念。

b.从震中往外,烈度逐渐衰减。

c.对于发生频度最高的浅源地震来说,根据我国的地震资料,经验公式估计震中烈度I 0与震级M 之间的关系:58.05.1I M +=5.影响地震烈度大小的因素有哪些?答:1.震源M 2.传播途径与震中距R 3.场地条件S 4.其它6.地震波包含了哪几种波?它们的传播特点是什么?对地面运动影响如何?7.地震动的三要素是什么?答:1.地震动强度 2.地震动的频谱特性(周期) 3. 地震的持续时间 8.影响地震动特性的因素有什么?答:1.震源 2.传播介质与途径 3.局部场地条件9.世界的主要地震分布带。

答:1.环太平洋地震带2.欧亚地震带10.我国的主要地震分布带。

答:在这6个区域:1.台湾及附近海域2.东南沿海地带(福建、广东、浙江、江苏)3.华北地区(沿着太行山两侧经京津到冀东延伸到辽西)4.新疆的天山地区5.西藏喜马拉雅区主要(一直延伸到云南横断山)6.南北地震带(银川-兰州-成都-昆明)我国地震活动的基本特征:1.频次高、强度大2.起伏式发展强烈地震的发生具有偶然性、突发性。

地震孕震和地震预报的基础知识地震是由地球内部的高能量运动导致的地表震动。

当地球的板块移动或板块之间产生剪切力时,就会引起地震。

地震是一种自然现象,同时也是一种非常危险的灾害。

因此,预测地震非常重要,这需要我们了解地震孕震和地震预报的基础知识。

一、地震孕震地震发生前,往往会出现地震孕震的现象。

地震孕震是指地震前期出现的一些异常现象,例如地表位移、地表变形等。

地震孕震是地震预报的一个重要依据。

地震孕震有以下两种类型:1. 前兆孕震:指地震发生前几秒、几分钟或几小时,在地表现出非规律性的变化,例如冷热、潮湿、光亮度和气压等。

2. 长周期孕震:一般是指地震前数天到数年的地球物理及环境异常现象。

比如,地球磁场的变化、地表的变形、地震波的放射等等。

二、地震预报地震预报是一种通过各种手段和方法来预测地震发生时间、地点和影响范围的科学活动。

目前,地震预报主要分为观测法和分析法两种。

1. 观测法观测法主要依赖于地震孕震、地震活动和地震前兆等现象。

利用这些现象进行地震预报需要专业人员的精确地测并进行分析。

2. 分析法分析法主要是对地震的一些因素进行分析,包括地球物理、地质、地理和地球化学等方面的分析。

通过分析各种因素可以预测地震发生的时间、地点和影响范围等。

三、地震预警除了地震预报,地震预警也是一种减少地震灾害的有力方法。

地震预警是一种预测地震的方法,可以使有关部门和人员在地震来临前获得充足的预警时间。

这样,人们可以采取措施来减少地震带来的损失。

地震预警与地震预报不同,预警是通过实时监测地震波,再通过计算机系统提前预警,预测地震的到来时间。

一旦地震预警系统发出警报,人们可以采取适当的措施来减少地震带来的伤害和损失。

总之,地震孕震和地震预报对于我们了解和预测地震都非常重要。

如果我们能够对地震孕震和地震预报的基础知识有更深入的了解,那么我们就能够在地震来临前采取适当的措施,减少地震的损失。

同时,地震学、地质学等相关学科的发展也提供了更好的技术手段,进一步提高了地震预报的准确率。

![地震知识总结[通用5篇]](https://uimg.taocdn.com/37629f21a9114431b90d6c85ec3a87c240288af8.webp)

地震知识总结[通用5篇]地震知识总结[通用5篇]地震知识总结要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的地震知识总结样本能让你事半功倍,下面分享【地震知识总结(通用5篇)】相关方法经验,供你参考借鉴。

地震知识总结篇1地震知识总结一、地震基础知识地震是地球内部能量释放的结果,主要发生在地壳、软流层和地下深处。

地震具有很强的破坏性,是地球科学领域的重要研究内容。

二、地震监测和预报1.地震监测:利用仪器和观察方法,对地震活动进行监测和记录。

2.地震预报:通过科学分析和预测,提前告知可能发生地震的地区和时间。

地震预报需要多学科协作,包括地质、地球物理、地震学等。

三、地震灾害应对1.地震发生时:保持冷静,寻找安全躲避位置,避免站在高处、大门口等危险地点。

2.地震后:如发现有受伤人员,立即寻求专业救援;遵循疫情防控要求,做好卫生防疫工作;协助相关部门进行地震灾区恢复工作。

四、家庭防震准备1.制定家庭防震计划:了解地震应对知识,确定应急物资储备,制定避难场所规划等。

2.定期进行家庭防震演习:提高家庭成员地震应对能力,熟悉紧急联系方式等。

五、地震相关法规和标准1.《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规,明确了政府、企业和公民在防震减灾工作中的责任和义务。

2.国家出台了一系列地震安全标准和规范,如《建筑抗震设计规范》等,保障建筑物和基础设施的安全性。

地震知识总结篇2地震知识总结:一、地震前兆1.地震前动物异常动物是观察地震前兆的“晴雨表”,根据动物异常判断地震的预兆:震前12小时内,猪羊乱拱乱跳,马乱踏;震前8小时内,猫会离开老鼠;震前2小时内,鸡不进窝,乱飞乱啼;震前几小时内,狗乱咬,骡马嘶鸣;震前几天,牛羊不进圈。

2.地震前几天出现地光地光是地震前兆之一,它是地震前地壳内累计的正负电荷以及岩石中的应力在地震前一瞬间释放或改变方向时,产生的强电磁场与瓦斯混合燃烧所产生的。

地光出现的时间,大部分地震发生在地震前几小时到几天内,个别地震在震前一二分钟,甚至震前几秒钟即有地光出现。

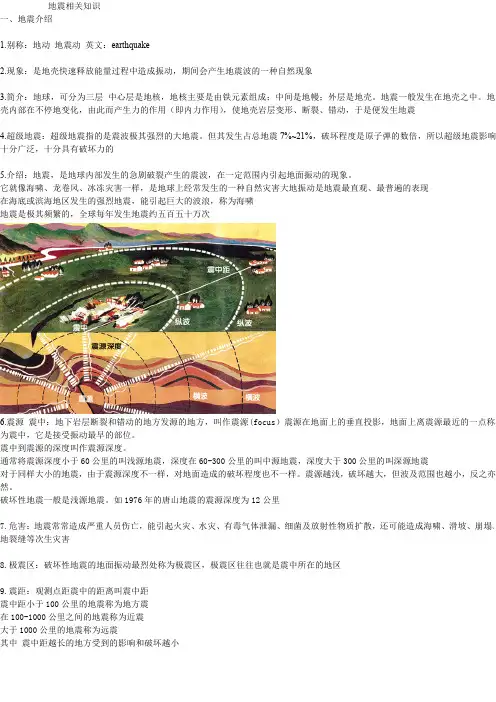

地震相关知识一、地震介绍1.别称:地动地震动英文:earthquake2.现象:是地壳快速释放能量过程中造成振动,期间会产生地震波的一种自然现象3.简介:地球,可分为三层中心层是地核,地核主要是由铁元素组成;中间是地幔;外层是地壳。

地震一般发生在地壳之中。

地壳内部在不停地变化,由此而产生力的作用(即内力作用),使地壳岩层变形、断裂、错动,于是便发生地震4.超级地震:超级地震指的是震波极其强烈的大地震。

但其发生占总地震7%~21%,破坏程度是原子弹的数倍,所以超级地震影响十分广泛,十分具有破坏力的5.介绍:地震,是地球内部发生的急剧破裂产生的震波,在一定范围内引起地面振动的现象。

它就像海啸、龙卷风、冰冻灾害一样,是地球上经常发生的一种自然灾害大地振动是地震最直观、最普遍的表现在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸地震是极其频繁的,全球每年发生地震约五百五十万次6.震源震中:地下岩层断裂和错动的地方发源的地方,叫作震源(focus)震源在地面上的垂直投影,地面上离震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。

震中到震源的深度叫作震源深度。

通常将震源深度小于60公里的叫浅源地震,深度在60-300公里的叫中源地震,深度大于300公里的叫深源地震对于同样大小的地震,由于震源深度不一样,对地面造成的破坏程度也不一样。

震源越浅,破坏越大,但波及范围也越小,反之亦然。

破坏性地震一般是浅源地震。

如1976年的唐山地震的震源深度为12公里7.危害:地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害8.极震区:破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区9.震距:观测点距震中的距离叫震中距震中距小于100公里的地震称为地方震在100-1000公里之间的地震称为近震大于1000公里的地震称为远震其中震中距越长的地方受到的影响和破坏越小10.震感:地震所引起的地面振动是一种复杂的运动,它是由纵波和横波共同作用的结果在震中区,纵波使地面上下颠动。

地震知识总结地震知识总结篇1地震知识总结一、地震前兆1.地震前,动物多有异常反应。

如:狗在震前多有乱叫,常常躲在有盖的马槽里、杂物堆里;鸡多乱飞乱闹,鸭不进窝;猪不进圈;牛驴骡不进圈,或是乱找乱撞;鸽子成群惊飞,有的一飞就是几里地。

猫则乱抓乱挠,有的出走在外,平时较温顺的猫也抓主咬主,咬毛不止。

平时不生蛋的鸡,震前生下蛋来。

夜里抱在一起的鸽子,震前会互相争斗。

2.震前,有时还会出现重力异变。

如一幢新楼,刚建好时很牢固,但震前几小时,上下层错位,某块砖头无故移动,上面一层与下面一层互相换位。

3.地下水,井水等,震前异动。

有时混浊的井水,突然变得井水碧绿如油;有时井水本来碧绿如玉,但突然又混浊不清,有异味的发甜。

4.地面异动,有时如推上巨石之感,有时如蚁行平地,有时似磨石带动,有时感觉平地凸凹不平,有的地面还出现翻沙漏石等现象。

5.地面倾斜,或地面开裂。

6.感觉到地光,地热,地鸣,地声,地气等现象。

7.听到距震中很远的轰鸣声。

8.电磁反应,如:指南针,电灯抖动,雷雨天气突然闪电,打雷。

9.天气预报反应,如:地震前,当地的气候会异常。

二、地震发生时应注意事项:1.地震发生后,最重要的是要保持镇静,并采取应急措施。

2.地震如果发生在海底,引发的海啸将更为可怕。

3.当地震发生时,如果身处平房,而且靠近外墙,首先要离开外墙,跑到空旷处。

4.地震发生时产生的碎石瓦砾可能会堵塞家中通道,因此应该躲在坚固的家具下或桌子下。

5.如果住在高层建筑中,地震发生时千万不要试图通过楼梯逃生,因为楼梯可能是阻止人员撤离的障碍。

应该躲在内墙角落或坚固的家具下,或靠近门口。

6.如果地震发生时正好在户外,不要试图跑向建筑物,应远离高楼大厦、树木、电线杆等高大建筑物,并停留在空旷处。

7.如果地震发生时在汽车上,应立即停车,设法将车移开。

8.如果被埋压在废墟下,首先必须保持空气流通,其次如果能找到食品和水的话,应尽量补充,同时尽量保护好自己,等待救援。

地震学基础知识地震是地球上常见的自然现象,指的是由于地球内部的构造运动导致的地表震动。

地震通常由地壳的断裂和岩石变形所引起,是地球上能量释放最为剧烈的地质现象之一。

地震对人类社会造成了巨大的影响,因此地震学作为一个专门研究地震现象的学科而出现。

地震学的研究范围包括地震发生的原因、地震现象的传播和地震带来的地表破坏。

地震学家通过收集和分析地震数据,探索和预测地震的可能性和规律。

下面将对地震学的一些基础知识进行介绍。

1. 地震波地震波是地震时产生的能量在地球内部传播的方式。

地震波可分为两种主要类型:纵波(P波)和横波(S波)。

P波是最快传播的一种地震波,它在介质中通过压缩和膨胀而传播。

S波是另一种地震波,它以横向振动的方式传播。

地震波不仅能够传播在地球内部,在地表以上也可以传播。

2. 震中和震源地震发生时,地球内部的能量释放点被称为震源,震中则是地球表面正上方与震源最近的点。

震中是地震波最早到达的地点,因此通常也是地震造成的破坏最为严重的区域。

3. 震级和震源深度地震的能量释放大小被称为震级。

常用的震级计量方法有里氏震级、面波震级和体波震级等。

里氏震级是最常用的一种震级计量方法,它是根据地震波振幅的对数来定义的。

另外,震源深度是指震中与震源之间的垂直距离。

震源深度的不同会对地表破坏程度产生重要影响。

4. 地震烈度和地震震度地震烈度是用来描述地震对人类造成的影响的一种度量标准。

地震烈度通常是根据地震造成的地表破坏程度和人类体感来评定的。

相比之下,地震震度则是用来描述地震波在特定区域内的能量释放大小的一种度量标准。

地震烈度和地震震度并不完全相同,地震烈度更注重地表破坏,而地震震度则更注重地震波能量的释放大小。

5. 地震带和构造板块地震带是地球上地震集中发生的区域,也是地震活动相对集中的地区。

地震带的分布与构造板块运动有关。

地球的外部被分成了许多大、小构造板块,这些构造板块之间发生相互运动,导致构造活动和地震的发生。

【初中地理】地震的基础知识地震的基础知识由地理网资料整理一、地震基础知识1、什么是地震?什么是地震灾害?答:地震是人们通过感觉和仪器感受到的地面振动。

就像风、雨和闪电一样,这是一种非常常见的自然现象。

强烈的地面振动,即强烈的地震,将直接或间接地造成损害并成为灾害。

所有由地震引起的灾害统称为地震灾害。

2、什么是地震三要素?答:地震的时间、震中和震级被称为地震的三要素。

地震发生的时间就是地震发生的时间。

地震发生的地方称为震中,通常用经度和纬度表示。

当然,也应该注明地点的地名。

地震的震级用米表示。

3、何谓震源、震中、震源深度?答:我们居住的地球是一个稍平的球体,由地壳、地幔和地核三部分组成。

地球上每天都发生数以万计的地震。

这些地震发生在地壳和地幔的特殊部位。

我们称地球内部发生地震的地方为震源。

震源在地面的投影叫震中。

实际上震中是一个区域,即震中区。

从震源到地面的垂直距离称为震源深度。

根据震源深度可分为浅层地震(H≤ 70公里),中等地震(H=70~100公里)和深度地震(H>300公里)。

4、何谓地震震级?答:一定的地震震级是地震能量的量度。

它是根据地震仪器的记录计算出来的,只与地震能量有关。

5级地震释放的能量相当于2万吨黄色炸药(TNT)爆炸释放的能量。

震级差为1.0,能量差为30倍。

地震只有一级。

5、什么是里氏震级?答:里氏震级是美国地震学家里克特在1935年提出的。

它是根据距震中一定距离处观测到的地震波的振幅和周期,并考虑地震波从震源到观测点的衰减,通过一定的公式计算震源处的地震大小。

如果震级由地震面波计算,则用MS表示;如果震级是用地震体波计算的,则用毫升表示。

在20世纪60年代,里希特是美国最著名的地震学权威。

里克特善于与新闻媒体打交道,热情地回答公众提出的有关地震的问题,因此里克特震级很快成为衡量地震规模的一个众所周知的术语。

目前,世界上测得的最大震级为里氏8.9级(1960年智利地震)。

地震勘探的原理及相关基础知识《说说地震勘探那些事儿》嘿,朋友们!今天咱来唠唠地震勘探这个听起来有点高大上的玩意儿,其实它的原理和基础知识没那么神秘,听我给你一一道来。

简单说吧,地震勘探就像是给地球做一次“B 超”。

你可以想象一下,地球就是一个超级大的“病人”,而我们勘探人员就是拿着特殊“探头”的“医生”。

我们通过制造一些震动,就好像在地球这个“大身体”上敲了敲,然后观察这些震动传回来的信号,以此来了解地球内部的情况。

你可能会问了,为啥要这么干呢?嘿,这可重要了去了!就好比你想买房子,你不得看看房子的结构好不好、地基稳不稳啊?地震勘探就是帮咱们了解地下有没有石油、天然气这些宝藏的重要手段。

地震波就是咱们的秘密武器啦!它就像是地球内部的“小信使”,跑来跑去给我们传递消息。

这些地震波可调皮了,它们在地下一会儿折射,一会儿反射,就跟小孩子在玩游戏一样。

我们这些勘探人员呢,就得通过各种高科技设备把这些“游戏过程”记录下来,然后好好分析分析。

再来说说野外作业,那可真是一场与大自然的“亲密接触”。

你想啊,背着那些重重的设备,在荒郊野岭里走来走去,有时候还得和那些虫子、野草作斗争。

不过呢,咱勘探人可不怕,咱是冲着地下的宝贝去的!到了晚上,大家围坐在一起,吃着泡面,聊着白天的发现,那感觉还挺有意思。

当然啦,地震勘探也不是一帆风顺的,有时候会遇到各种各样的难题。

比如说地震波不听话,跑错了路,或者数据出现了一些奇怪的信号,让我们摸不着头脑。

这时候就得靠我们的经验和智慧来解决啦!就跟解谜一样,可好玩了。

总的来说,地震勘探虽然听起来很专业,但其实挺有趣的。

它就像是一场神秘的探险,让我们有机会了解地球内部那些不为人知的秘密。

下次如果你在路上看到一群背着设备、灰头土脸的人,说不定就是我们地震勘探人员哦!哈哈,让我们继续为了寻找地下的宝藏而努力吧!。

地震勘探seismic prospecting利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法。

在地表以人工方法激发地震波(见地震),在向地下传播时,遇有介质性质不同的岩层分界面,地震波将发生反射与折射,在地表或井中用检波器接收这种地震波。

收到的地震波信号与震源特性、检波点的位置、地震波经过的地下岩层的性质和结构有关。

通过对地震波记录进行处理和解释,可以推断地下岩层的性质和形态。

地震勘探在分层的详细程度上,以及勘查的精度上,都优于其他地球物理勘探方法。

地震勘探的深度一般从数十米到数十公里。

爆炸震源是地震勘探中广泛采用的非人工震源。

目前已发展了一系列地面震源,如重锤、连续震动源、气动震源等,但陆地地震勘探经常采用的重要震源仍为炸药。

海上地震勘探除采用炸药震源之外,还广泛采用空气枪、蒸汽枪及电火花引爆气体等方法。

地震勘探是钻探前勘测石油与天然气资源的重要手段。

在煤田和工程地质勘察、区域地质研究和地壳研究等方面,地震勘探也得到广泛应用。

20世纪80年代以来,对某些类型的金属矿的勘查也有选择地采用了地震勘探方法。

发展简史地震勘探始于19世纪中叶1845年,R.马利特曾用人工激发的地震波来测量弹性波在地壳中的传播速度。

这可以说是地震勘探方法的萌芽。

在第一次世界大战期间,交战双方都曾利用重炮后坐力产生的地震波来确定对方的炮位。

反射法地震勘探最早起源于1913年前后R.费森登的工作,但当时的技术尚未达到能够实际应用的水平1921年,J.C.卡彻将反射法地震勘探投入实际应用,在美国俄克拉荷马州首次记录到人工地震产生的清晰的反射波。

1930年,通过反射法地震勘探工作,在该地区发现了3个油田。

从此,反射法进入了工业应用的阶段。

折射法地震勘探始于20世纪早期德国L.明特罗普的工作。

20年代,在墨西哥湾沿岸地区,利用折射法地震勘探发现很多盐丘(见底辟构造)。

地震科普常识知识点总结地震是指地球内部能量释放的结果,是地球内部构造活动的体现。

地震在地球上普遍存在,它是地球内部因素外震入体的自然现象。

对地球上的生物和环境都具有重大的影响。

在地震发生时,较大的地震还会导致地震灾害,对人类社会造成巨大的破坏。

一、地震的定义地震是指地球内部因素,如板块运动、火山活动、地球内部物质移动等引起的一种自然现象。

在地震发生时,地下能量释放,会引起地表晃动,同时释放出大量的能量,形成强烈的地震波,传播到周围地区。

二、地震的成因地球的地壳是由多块板块组成的,这些板块在地球内部处于运动状态。

当这些板块相互挤压、摩擦、对撞时,就会引起地震。

此外,火山活动、地壳断裂、地球内部物质移动等也会引起地震。

三、地震的分类1. 按照发震的深浅来分,地震分为浅震、中震和深震。

2. 按照地震的能量大小来分,地震分为微震、小震、中震、大震、特大震。

3. 按照地震的发生地点来分,地震分为陆震和海震。

四、地震的预警地震的发生时间、地点和强度都是不确定的,因此很难对地震进行准确的预测,但是可以通过监测地震前兆信号来进行预警。

地震前兆信号包括地震云、地震动物、地震气体、地沟等,这些信号可能出现在地震发生前的几天、几小时、甚至几分钟之前。

通过对这些前兆信号的监测,可以提前发出地震预警,从而减少地震带来的损失。

五、地震的灾害地震发生后,会产生地震波、地质滑坡、火山喷发、地裂缝、洪水等一系列灾害。

这些灾害会对建筑物、道路、桥梁、水库、电力设施等基础设施造成损坏,对人们的生命和财产安全造成威胁。

六、地震的防护1. 在建筑设计上要有地震安全性考虑,建筑物要具备抗震能力。

2. 打击自然灾害,消除安全隐患,提高地震防灾能力。

3. 做好紧急救援准备,提高应急救援能力。

4. 加强地震科普宣传,提高公众的地震安全意识和防范能力。

七、地震科普知识1. 平时要注意观察地震前兆信号,如地震云、地震动物、地震气体等。

2. 平时要加强地震科普知识学习,提高自身的地震安全意识。