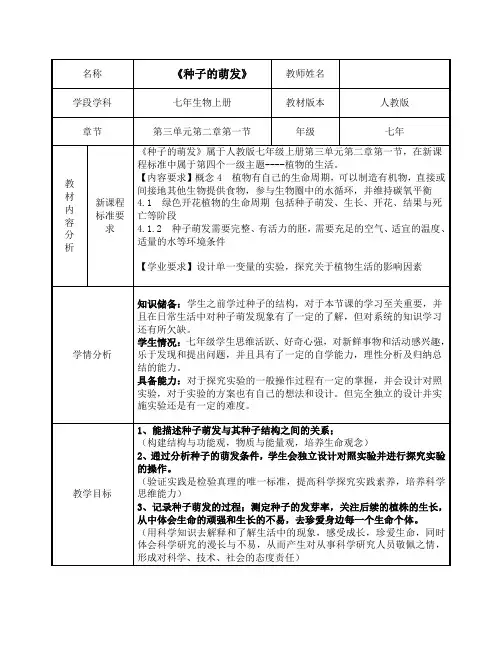

生物人教版七年级上册种子的萌发实验活动

- 格式:docx

- 大小:13.27 KB

- 文档页数:1

“种子萌发的环境条件及萌发过程”作业设计一、作业的目的:通过学生动手实验,让学生亲身参与探究种子萌发所需要的环境条件并观察种子萌发的过程,从而使他们能够掌握科学的探究方法,熟练掌握实验设计的原则并提高探求知识的能力,激发学生探索自然界的兴趣,体验科学发现的过程,探索科学的乐趣,并培养学生学会尊重科学的事实,培养学生的科学素养。

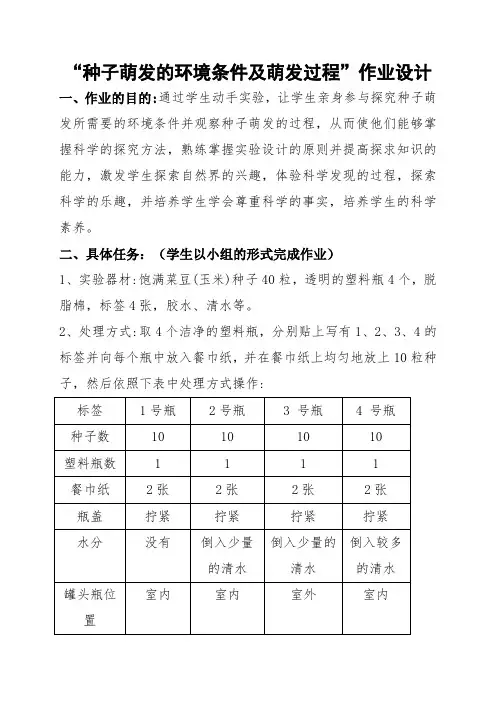

二、具体任务:(学生以小组的形式完成作业)1、实验器材:饱满菜豆(玉米)种子40粒,透明的塑料瓶4个,脱脂棉,标签4张,胶水、清水等。

2、处理方式:取4个洁净的塑料瓶,分别贴上写有1、2、3、4的标签并向每个瓶中放入餐巾纸,并在餐巾纸上均匀地放上10粒种子,然后依照下表中处理方式操作:标签1号瓶2号瓶 3 号瓶 4 号瓶种子数10 10 10 10塑料瓶数 1 1 1 1餐巾纸2张2张2张2张瓶盖拧紧拧紧拧紧拧紧水分没有倒入少量的清水倒入少量的清水倒入较多的清水罐头瓶位置室内室内室外室内预期结果实验结果探究的外界条件3、实验探究:在课前1个星期左右,让学生根据实验方案独立开展实验进行探究。

并根据实验方案中的处理方式,分析各种处理所探究的外界条件是什么?并预期结果是怎么样?将分析结果和预期结果填入上表。

几天后,观察种子的萌发情况,将实验结果填写入表中。

标签1号瓶2号瓶 3 号瓶 4 号瓶种子数10 10 10 10塑料瓶数 1 1 1 1餐巾纸2张2张2张2张瓶盖拧紧拧紧拧紧拧紧水分没有倒入少量的清水倒入少量的清水倒入较多的清水罐头瓶位置室内室内室外室内预期结果不萌发萌发不萌发不萌发实验结果不萌发萌发不萌发不萌发探究的外界条件水分适宜的温度空气4、分析种子萌发的外界条件:5、得出结论:“种子的萌发需要适宜的温度、充足的空气和水分。

”6、观察种子萌发的过程:发育成熟的种子,在适宜的环境条件下开始萌发。

经过一系列生长过程,种子的胚根首先突破种皮,向下生长,形成主根。

与此同时,胚轴的细胞也相应生长和伸长,把胚芽或胚芽连同子叶一起推出士面,胚芽伸出土面,形成茎和叶。

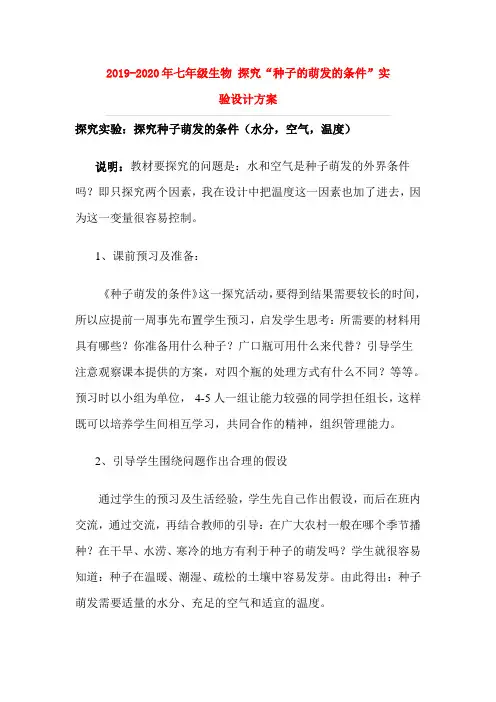

2019-2020年七年级生物探究“种子的萌发的条件”实验设计方案探究实验:探究种子萌发的条件(水分,空气,温度)说明:教材要探究的问题是:水和空气是种子萌发的外界条件吗?即只探究两个因素,我在设计中把温度这一因素也加了进去,因为这一变量很容易控制。

1、课前预习及准备:《种子萌发的条件》这一探究活动,要得到结果需要较长的时间,所以应提前一周事先布置学生预习,启发学生思考:所需要的材料用具有哪些?你准备用什么种子?广口瓶可用什么来代替?引导学生注意观察课本提供的方案,对四个瓶的处理方式有什么不同?等等。

预习时以小组为单位,4-5人一组让能力较强的同学担任组长,这样既可以培养学生间相互学习,共同合作的精神,组织管理能力。

2、引导学生围绕问题作出合理的假设通过学生的预习及生活经验,学生先自己作出假设,而后在班内交流,通过交流,再结合教师的引导:在广大农村一般在哪个季节播种?在干旱、水涝、寒冷的地方有利于种子的萌发吗?学生就很容易知道:种子在温暖、潮湿、疏松的土壤中容易发芽。

由此得出:种子萌发需要适量的水分、充足的空气和适宜的温度。

3.引导设计方案材料用具:大豆(玉米)种子若干,广口瓶(每小组4只,标签1,2,3,4),纱布,清水,冰箱等。

方法步骤:取4个洁净的广口瓶,分别贴上写有1、2、3、4的标签,并向每个瓶中放入纱布,并在纱布上均匀地放上10粒种子,然后依照下表中处理方式操作:引导探究:让学生根据实验方案,小组开展实验进行探究。

并根据实验方案中的处理方式,分析各种处理所探究的外界条件是什么?预期结果是怎么样?将预期结果填入下表。

几天后,观察种子的萌发情况,将实验结果填写入表中:汇报交流:采用课前(课外)交流讨论和课内班内汇报交流两种方式展开,汇报实验结果,得出实验结论,总结成功经验,分析失败原因。

得出结论:在研究小组交流讨论和班内汇报交流的基础上,归纳全班的实验结果,得出“种子的萌发需要适量的水分、充足的空气和适宜的温度”的实验结论。

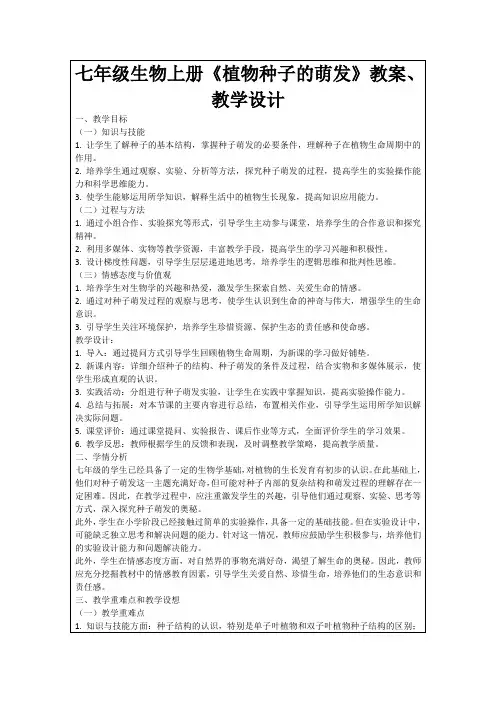

种子的萌发-人教版七年级生物上册教案一、教学目标1.了解种子的结构及形成过程;2.了解种子的萌发条件;3.掌握观察种子萌发的方法;4.培养学生的观察能力和实验探究能力。

二、教学重难点1.种子的结构及形成过程;2.种子萌发条件。

三、教学准备种子、纸巾、小盘子、水壶、显微镜。

四、教学过程1. 学生自主探究教师提供干净的种子、纸巾、小盘子和水壶,鼓励学生自主探究种子的萌发条件。

2. 教师讲解种子结构:由种皮、胚乳和胚芽组成。

种子的形成过程:授粉后,花粉萌发出花粉管,将精子输送到卵细胞中,形成受精卵。

随着胚珠的发育,胚珠内部的卵细胞逐渐分裂为胚乳,花粉管则逐渐退化。

种子萌发的条件:充足的水分、适宜的温度和空气。

3. 实验操作1.取两个种子,用纸巾包裹,放入小盘子内。

2.把一个小盘子放在阳光下,一个放在阴凉处。

3.给两个小盘子注入相同的水量。

4.每天观察种子的变化和生长情况,并记录下来。

4. 实验结果及分析经过观察和记录,阳光下的种子较快萌发并生长,而阴凉处的则相对缓慢。

说明种子的萌发需要适宜的光照。

5. 总结与归纳1.种子结构:由种皮、胚乳和胚芽组成。

2.种子形成过程:花粉萌发出花粉管,将精子输送到卵细胞中,形成受精卵。

随着胚珠的发育,卵细胞逐渐分裂为胚乳,花粉管则逐渐退化。

3.种子萌发的条件:充足的水分、适宜的温度和空气。

4.实验结果:种子萌发需要适宜的光照。

五、作业1.总结和复习本节课的内容。

2.找一种常见的种子,观察其形状、颜色、大小等特点,并标出其中的种皮、胚乳和胚芽。

六、教学反思通过本次实验操作和教学讲解,学生们对种子的结构、形成过程及萌发条件有了基本的了解和认识。

同时,本节课还培养了学生的观察能力和实验探究能力。

在接下来的教学中,应该进一步引导学生进行探究,培养学生的独立思考能力和实验设计能力。

这个视频我们通过实验来探究种子萌发释放二氧化碳。

一、本实验在教材中的地位和作用

“种子萌发时产生二氧化碳”是人教版初中生物教材七年级上册第三单元第四章第2节中的第二个演示实验,其目的是通过验证“种子萌发时释放了二氧化碳”这一结论,进一步延伸到植物的生命活动会产生二氧化碳,最终了解植物的呼吸作用的知识。

二氧化碳是一种无色无味的气体,看不见,摸不到,通过该实验产生的现象,有利于帮助同学们理解呼吸作用,所以是初中阶段很重要的一个实验。

二、实验原理

本实验利用“二氧化碳使澄清石灰水变浑浊”的性质,在实验中,如果澄清石灰水变浑浊了,说明种子萌发过程中释放了二氧化碳。

三、实验装置及材料准备

1.两个5毫升的注射器(带针头)。

2.两个同样大的带盖的矿泉水瓶子,分别贴上标签甲和乙。

甲瓶内装入已经煮熟的种子,乙瓶内装入等量的已经萌发的种子,拧紧瓶盖,24小时后备用。

3.澄清的石灰水。

四、实验设计及过程

五、分析现象得出结论

我们发现实验中乙瓶内产生的气体使澄清的石灰水变浑浊。

根据二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊的特性,得出结论:种子在萌发的过程中进行呼吸作用,分解有机物,产生了二氧化碳气体。

今天就讲到这儿了。

再见。

七年级上册种子发芽实验报告标题:七年级上册种子发芽实验报告一、实验目的:通过本次实验,旨在让学生直观地了解和掌握种子发芽的基本条件,观察并记录种子在适宜环境下的生长变化过程,培养学生的观察力、实践能力和科学探究精神。

二、实验材料:1. 不同种类的种子(如豌豆、绿豆、小麦等)2. 发芽盒3. 湿润的面巾纸或育苗土4. 温度计5. 记录表与笔三、实验步骤:1. 准备工作:选取若干健康完整的种子,分别放入已铺好湿润面巾纸的发芽盒中。

2. 设置对照组:一部分保持在常温、光照充足的环境中;另一部分则控制温度或光照条件以探索不同条件对种子发芽的影响。

3. 观察记录:每日定时观察种子的变化情况,包括种子的膨胀、种皮破裂、根部及幼苗生长等情况,并详细记录在实验记录表中。

4. 维持环境:定期检查并保持面巾纸湿润,保证种子有足够的水分进行发芽。

四、实验结果与分析:经过连续一周的观察,我们发现各类种子在适宜的温度、湿度和光照条件下均能成功发芽。

其中,豌豆种子发芽速度快,幼苗生长旺盛;绿豆种子发芽率高;小麦种子虽然发芽速度较慢,但其幼苗生命力强韧。

同时,改变环境条件的对照组结果显示,温度过低或过高以及光照不足都会影响种子的正常发芽。

五、实验结论:种子发芽需要适宜的温度、水分和光照条件。

只有当这些条件满足时,种子才能顺利吸水膨胀,进而破壳而出,完成发芽过程。

此外,不同种类的种子对于发芽条件的需求可能存在一定的差异。

六、实验反思:本次实验不仅让我们深入了解了种子发芽的生理机制,还锻炼了我们的动手操作能力和细致入微的观察力。

未来在学习生物科学的过程中,我们将更加注重理论联系实际,通过实验来验证和深化对知识的理解。

注:以上内容仅为示例,具体实验数据应根据实际操作和观察所得进行填写和分析。

人教版(2024)生物七年级上册《种子植物》教案及反思一、教材分析《种子植物》是人教版(2024)生物教材七年级上册的重要章节,位于植物学部分的起始位置。

本课只要内容旨在学生提供了种子植物的基础知识,而且为后续学习植物的生长发育、分类等知识打下基础。

本章节与前一章的植物概述相衔接,为学生理解植物界的多样性及其适应环境的能力提供了必要的生物学基础。

同时,种子植物的知识也是学生了解生态系统和生物多样性的重要组成部分。

二、教学目标【知识与技能】:1.认识种子的主要结构,描述菜豆种子和玉米种子的相同点和不同点。

2.识别当地常见的裸子植物和被子植物。

3.说出种子植物比孢子植物更适应陆地环境的原因。

【过程与方法】:1.学会观察种子的结构,提高观察能力和实验操作能力。

2.通过比较菜豆种子和玉米种子的结构,培养分析问题和归纳总结的能力。

3.通过识别裸子植物和被子植物,提高对生物的分类能力。

【情感态度价值观】:1.培养学生对自然界中种子植物多样性的兴趣和欣赏。

2.引导学生认识到种子植物在生态系统中的重要性。

3.增强学生保护植物资源和生态环境的意识。

4.通过了解种子植物与人类的关系,增强保护植物的意识。

三、教学重难点【教学重点】:1.种子植物的定义及其与非种子植物的区别。

2.被子植物和裸子植物的结构特征和生活史。

3.种子的结构、功能以及种子萌发的条件。

【教学难点】:1.种子植物的分类及其特征的辨识。

2.种子萌发过程中的生物学原理。

四、学情分析七年级学生对生物学知识充满好奇,但缺乏系统的生物学背景知识。

他们具有一定的观察和实验能力,但可能在抽象概念的理解上存在困难。

因此,教学中需要结合具体实例和实验活动,帮助学生形成直观认识,并逐步引导他们理解抽象概念。

五、教学方法和策略【教学方法】:1.直观教学法:(1)利用实物展示,如各种种子(大豆、玉米、花生等)、裸子植物和被子植物的标本等,让学生直观地观察种子的结构和不同植物的形态特征。

“种子的萌发”的教学设计1 教材分析“种子的萌发”是人教版七年级上册第三单元第二章第一节的内容。

上节课已经学习了种子的基本结构,这一课时则安排学生探究种子萌发的实验。

知识方面是上节课的延伸,而主要目的是对学生探究总结能力的培养。

农村的学生对作物的生长很熟悉,但对细枝末节不甚了解。

学生对如何选择种子有一定的生活经验,所以我们通过做一些简单的实验让学生分析,学会对生活的经验做概括和总结。

在学习本节课之前,学生通过阅读课本,先把探究实验完成,根据结果初步得出探究实验的结论。

课堂上,老师展示事先准备好的实验材料引导学生做出结论:种子萌发需要的环境条件是适宜的温度、一定的水分、充足的空气。

进一步展示煮熟的种子在刚才同样的条件下却无法萌发,引导学生联系生活经验得出种子萌发的自身条件。

新课标提倡教师为主导,学生为主体,所以教法学法的选择很重要。

在本节教学中,我将综合运用这三种教学方法。

阅读法:在课堂上我会给出时间指导学生对教材内容进行片段阅读和总结,改变了“满堂灌”的教学方法,是培养学生自学能力的有效措施。

观察法:是学习生物学知识极为重要的方法,课堂上指导学生观察到底哪些种子萌发了,条件是什么,这样的话同学们的印象会更深刻。

实验法:是获取生物学知识和能力的重要手段,可以加深学生对已学知识的理解和巩固。

实验法培养学生理论联系实际,实事求是的科学态度,并提高学生学习生物学的兴趣。

2 教学目标和重难点教学目标①知识目标:运用对照实验法设计并完成对“种子萌发的环境条件”的探究,知道种子萌发的环境条件。

结合生活经验总结种子萌发的自身条件;②能力目标:知道应该选用什么样的种子来进行种植;③情感目标:联系生活上的种植,培养对农业敬佩的情感。

教学重难点①教学重点:种子萌发的环境条件、对照实验;②教学难点:实验组和对照组3 教学过程课前准备:提前5天做的实验实验一(老师准备):①烧杯内斜靠着一个木棍,棍子上绑着3颗种子:泡在水里、一半在水,一半在空气、全部暴露在空气。

初中生物人教版种子的萌发教案

一、教学目标

1. 了解种子的结构和功能。

2. 掌握种子的萌发过程。

3. 能够观察和描述种子的萌发现象。

二、教学重点和难点

重点:种子的结构和功能、种子的萌发过程。

难点:解释种子的萌发原理。

三、教学准备

1. 教师准备种子的示范材料。

2. 准备显微镜、玻片、盖玻片等实验器材。

3. 图片或视频资料展示种子的结构和萌发过程。

四、教学过程

1. 导入:通过展示种子的图片或视频,引导学生思考种子的结构和功能。

2. 讲解:介绍种子的结构和功能,包括种皮、胚乳、胚芽等部分。

解释种子的萌发原理,即种子经过一定条件下(水、氧气、适宜温度等)发芽生长。

3. 实验:教师示范用显微镜观察种子的结构,让学生学会制作玻片观察种子的细胞结构。

4. 活动:让学生分组自行选取一种种子进行观察,描述其结构并推测其萌发过程。

5. 总结:让学生展示自己的观察结果,共同总结种子的特点和萌发过程。

五、课后作业

观察家中的植物,找出其中的种子并观察其形态。

写出对种子的感想和认识。

六、教学反思

本节课结合理论和实践,通过观察和实验让学生更直观地了解种子的结构和功能,培养了他们观察和推理能力。

同时,学生参与性较强,积极性较高,但在实验操作方面需要加强指导,让学生掌握更多实验技能。

种子萌发的实验报告种子萌发的实验报告「篇一」【探究内容】探究种子萌发的环境条件【探究目的】1、了解种子萌发需要的环境条件。

2、学会进行探究实验的一般方法。

【探究器材】种子100粒、5个能盖紧的罐头瓶、小勺一个、餐巾纸10张、标签纸5张【探究过程】提出问题:光的强弱会对种子萌发产生影响吗?水的多少会对种子的萌发产生影响吗?温度的高低会对种子萌发产生影响吗?空气的流通会对种子萌发产生影响吗?做出假设:光的强弱、水的多少、温度的高低都会对种子的萌发产生一定的影响。

制定计划:准备100颗绿豆种子,5个有盖的瓶子,10张纸巾,5张便利贴。

1号瓶的水只能湿透纸巾,并不能淹没种子,放在空气流通,有阳光的地方;2号瓶的水不但能湿透纸巾,而且能把种子淹没,放在空气流通,有阳光的地方;3号瓶的水只能湿透纸巾,并不能淹没种子,用盖子把瓶子盖上,使瓶子空气不能流通;4号瓶的水只能湿透纸巾,并不能淹没种子,放在冰箱里,尽量使瓶子里的水不结冰;5号瓶不放水,放在空气流通,有阳光的地方。

实施计划:每天都进行实验并观察5个瓶子有什么变化,再把每天的变化都纪录下来。

分析结果:1号瓶大部分能发芽;2号瓶的种子皮破了,但不能发芽;3号瓶只有少许发了芽;4号瓶和5号瓶没有发芽。

得出结论:想要种子发芽,一定要有适宜的光度;需要适量的水分,温度也要控制好,空气的流通也有一定的影响,但影响没有光度、水分和温度大,相对来说,空气流通的影响较小。

这个实验很简单,我们在做实验要分以上几步完成,就会很容易的完成实验。

【交流与评估】1、根据你的问题和假设,应当将种子分成几组?XX每组应有多少粒种子?XX 每组只有一粒种子可以吗?2、对照组应提供的温度、水分、空气等条件应该如何?3、每个实验组的处理,除了所研究的条件外,其他环境条件是否应与对照组相同?初中生物《种子萌发环境条件》教学设计一、教材分析该内容是人教版《生物学》七年级上册第三单元第二章“被子植物的一生”的一个探究活动,也是学生学习生物学以来接触的第三个科学探究,是本章第一节“种子的萌发”的重点。

探究种子萌发的环境条件

班级:姓名:

【活动目标】

(1)初步掌握设计实验的方法,明确实验中的变量。

(2)能够观察分析实验现象,得出结论。

(3)准确说出种子萌发的环境条件。

【活动方案】

活动一:探究空气对种子萌发的影响

¤提出问题:种子的萌发需要空气吗?

¤做出假设:种子的萌发需要充足的空气。

¤制定计划:设计之前,请先明确实验中的变量是

实验材料——小麦种子若干、水、标签纸等

请你设计实验(请画出探究实验的简图即可)

¤实施计划实验结果:

原因:

¤得出结论:

¤表达和交流:(略)

活动二:温度、水分对种子萌发有影响吗?请你任选一个因素进行探究活动¤提出问题:种子萌发需要吗?

¤做出假设:种子萌发。

¤制定计划:明确实验中的变量是。

实验材料——小麦种子若干、水、标签纸、温度计等

请你设计实验(请画出探究实验的简图即可)

¤实施计划实验结果:

原因:

¤得出结论:

¤表达和交流:(略)

【活动结果】

分析实验结果可以看出,种子萌发所需的环境条件有、、。