材料作文审题立意(李智敏修改补充)(3)

- 格式:ppt

- 大小:775.00 KB

- 文档页数:34

2024届河南省平许济洛高三第三次质检作文“可塑性”审题指导+立意拓展+优秀题目+范文4篇【原题呈现】23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(60分)本试卷现代文阅读材料I提到:植物拥有“可塑性”基因,就有了高的变异性和适应能力。

其实,“可塑性”在人的成长和社会发展中也有其作用。

上述材料能给当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考,以“可塑性”为话题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【材料溯源】根据材料提示“本试卷现代文阅读材料I提到”,本次作文材料来自现代文阅读材料I中材料一(王鸿良《种子植物传播为何有的近有的远》)最后一段:“传统观点认为,同种植物的属性(包括种子大小)在种内的变异性主要是由生存环境的差异引起的。

目前研究基因的科学家发现,植物属性的变异性可溯源至对应基因——“可塑性基因”,植物拥有“可塑性基因”,就有了高的变异性和适应能力。

种子大小的变异性可能也与“可塑性基因”有关。

而此类基因很可能正好是种子植物适应多种生存环境的遗传基础。

”【命题意图】本次作文题是一道读写结合类型的题目,针对高考真题和适应性测试题作文来命题。

在2023年新课标Ⅱ卷作文“安静一下不被打扰”中出现过这种类型作文,而本次作文更是明显模仿2014年1月九省适应性测试作文“交错带”命题。

题目有一定的思辨性,要深入挖掘“可塑性”的内涵,有助于培养拔尖创新人才。

【写作思考及拓展】可塑性:生物体的结构、形态和功能还未达到成熟和稳定水平时,容易受环境因素的影响而产生变异的一种自然属性。

教育心理学中所指的可塑性,主要指儿童在成熟过程中,其心理发展易受环境和教育的影响。

研究指出,儿童的可塑性随年龄的增长而降低。

一般认为儿童早期的可塑性最大。

简单说,可塑性就是生物体在不同的生活环境影响下,某些性质能发生变化。

如人的可培养、可教育性。

材料由植物学切入,提炼出植物“可塑性”带来的变异性和适应能力,进而引导学生由此及彼,把“可塑性”的特质代入人的成长和社会发展,并要求结合对自身发展的思考。

人们对待生活总有不同的观点和立场,有人相信理越辩越明,可以通过辩论统一认识;也有人认为即使你再有说服力也难以改变对方立场,不如选择沉默。

请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

要求:(1)自拟题目(2)不少于800字。

审题:这是一道引语式材料作文题。

作文题分为观点表述和写作提示两个部分。

从观点表述上看,给出了两种相反的观点,面对不同观点立场,我们应该展开辩论还是保持沉默。

这是写作必须牢牢抓住的中心话题,不可偏离。

第一,“人们对待生活总有不同的观点和立场”这是对现实生活中一类现象的抽象和概括,是种种“具象”的一种“抽象”,是后面两种观点得以生发的“对象”。

因此它是写作时不能在思考中丢下的一个“大前提”“大条件”,也就是不能孤立地分析辩论或是沉默的好坏、优劣、长短等,选择辩论还是沉默必须以“面对不同观点立场”为前提条件。

如何看待“人们对生活总有不同的观点立场”?这与每个人所经历的生活有关,每个人的生活是不一样的,对生活的感受和理解也就不一样;哪怕面对宏观层面的共同的社会生活,又因个人的生活愿景、追求的不同,以及每个人的人生观、世界观和价值观的差异而产生对生活不一样的感受。

第二,两个相互对立的观点:有人相信理越辩越明,可以通过辩论统一认识;也有人认为即使你再有说服力也难以改变对方立场,不如选择沉默。

每个观点两句话内部形成前因后果关系。

从前一观点而言,其成立的内在逻辑在于:辩论让不同的观点立场相互交锋,让不同看法进行比对,以明真假,辨善恶,现美丑,从而激浊扬清,让道理统一于符合真善美,摒弃假恶丑的层面。

从后一观点来看,有说服力却难以改变对方立场,背后原因在于,一方面是对方立场之坚定,每人都固守自己的原则、底线和认识生活的逻辑、对生活的价值诉求;另一方面,自己所谓的“说服力”也可能仅仅是自己相信坚守的立场和逻辑,可能因自己的认知缺陷和偏误,导致“说服力”不强而不自知,更大的可能性其实是不同人的认知和理解差异,加上人人固守自我,因而难以达成理解上的和解、认同或一致。

高考模拟作文写作:“扬己所长,铸就生命新高度”审题立意及范文展示文题(60分)阅读下面的材料,根据要求写作。

现代文阅读一中指出:中外建筑家,用建筑集中了人类的智慧,展示了国家的历史、科学和艺术。

语言文字运用一中提到:超级智能可能会带来很大的安全风险,中国在人工智能领域拥有人才,可以领导人工智能安全治理,规避人工智能带来的潜在风险。

语言文字运用二中提到:许慎精益求精,为《说文解字》投注了毕生心血,构建出一部具有经久不衰价值的汉字说解体系。

钟扬在《生命的高度》中说:生命的高度绝不只是一种形式。

当一个物种要拓展其疆域而必须迎接恶劣环境挑战的时候,总是需要一些先锋者牺牲个体的优势,以换取整个群体乃至物种新的生存空间和发展机遇。

一代人有一代人的青春,一代人有一代人的使命。

作为新时代的青年,以上材料引发了你怎样的联系与思考?请结合以上材料,写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题立意指导【审题】这是一道任务驱动型材料作文题。

材料第一段,借助现代文阅读一,指出古往今来的中外建筑家,都力求借助建筑这一载体,汇聚或展现本民族或全民族在历史、科学、艺术等方面的成就,展现其中蕴含的智慧。

而这对于我们当代青年的启示,则是我们也应当学有所长,家乡建筑学家用建筑展现民族形象一样,也可以借助当今更无限的可能来展现自我、报效祖国。

第二段,则紧跟时事,借助语言文字运用一对于人工智能的利弊展开讨论。

材料指出人工智能可能具备的安全风险,然后指出唯有培养人工智能人才,我们才有可能化解其潜在风险,让人工智能真正为我所用。

而我辈青年,自当紧承时代需求,学好科技文化知识,应用人工智能解决好时代问题。

第三段,第三段借助语言文字运用二,讲述了许慎为自己的作品《说文解字》不畏艰辛、勇往直前,甘愿投注毕生心血的伟大精神。

对此,我辈青年当从中习得对待事业的态度与精神,知道应当如何努力奋斗、深入钻研。

阅读下面的材料,根据要求写作。

(60分)现实中,人们既要正确评价自己,也要理性看待别人对自己的评价。

这对于立身、处世有怎样的影响?如何把握两者之间的关系?请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题】这是一道极简材料式的二元关系思辨作文题。

自我评价,是内心深处的一盏明灯,照亮我们前行的道路。

它基于自我认知、自我反思,是我们对自己能力、性格、价值观等方面的综合评价。

一个能够准确自我评价的人,往往能够清晰地认识到自己的优点与不足,从而制定出合理的目标,规划出切实可行的发展路径。

这种自知之明,是自信与谦逊的源泉,也是我们在复杂多变的社会环境中保持定力、勇往直前的动力。

与自我评价相对应,他人评价则是我们了解自我、完善自我的另一面镜子。

它来自亲朋好友、同事同学、乃至陌生人的反馈与评价,能够为我们提供不同的视角和见解。

一个开放的心态,能够让我们从他人的评价中汲取营养,发现自己的盲点,弥补自身的不足。

同时,合理的他人评价还能增强我们的社会认同感,提升自信心,激励我们不断进步。

但值得注意的是,并非所有的他人评价都是客观公正的。

有时,出于各种原因,他人可能会给出夸大其词或过于苛责的评价。

因此,在接纳他人评价时,我们需要保持一定的判断力,学会筛选和甄别,避免被片面的评价所误导。

自我评价与他人评价,并非孤立存在的两个概念,而是相互依存、相互促进的。

一方面,自我评价是我们接纳他人评价的基础。

只有当我们对自己有了清晰的认识,才能更加客观地看待他人的评价,从中提取有价值的信息。

另一方面,他人评价又是我们完善自我评价的重要途径。

通过他人的反馈,我们可以发现自己未曾察觉的问题,进而调整自我评价的偏差,实现自我成长。

写作本文,应深入思考两者的关系,在自我评价与他人评价之间找到平衡点。

既不过于依赖自我评价而忽视外界的声音,也不过分在意他人的评价而失去自我。

新材料作文审题立意训练新材料作文审题立意训练(精选篇1)天空美丽而神圣。

我爱天空。

天空似乎是蓝色的代名词。

它是如此神圣和美丽。

那蓝色就像灰色中的一点光。

只有它才能在这个简单的城市里给人们带来对未来美好生活的希望和憧憬。

看着几朵白色的“小花”飘过蓝色的大“窗帘”,你觉得幸福吗?天渐渐黑了,深海里的天空从亮蓝色变成了深蓝色。

有人说夜黑了,随时会吞噬你;但我想说的是:“不!你看,那个夜晚是深蓝色的。

只要你有坚定的信念,总有一天你会找到你的宝藏!”云,天庭之子,善变,总是把情绪挂在脸上。

看,那朵云白白胖胖的,很像婴儿可爱的笑脸!看到一定心情很好!看那片略带灰色的云。

哦,是乌云宝宝。

什么,你不满意吗?不要紧,向它扬起你最真诚的笑脸,它总会给你五颜六色的光!当光从它们白色的身体发出时,云是多么美丽啊!多么可爱的一群天使啊!金色云朵的笑脸!我觉得他们应该高兴才对。

鸟儿滑过天空,突然扇动翅膀,然后飞离了我的视线。

我仰面躺在天空下的一片绿色上,微微笑着。

看,天空像一面蓝色的镜子。

看着它让人心旷神怡。

同时也反思自己是否做错了什么,思想是否正确.每天,不管是阴天还是雨天,闪电还是打雷,我都要看着天空打坐。

天空又像妈妈了。

它静静的听着我低声的陈述,不正面的告诉我真相,却总能引导我发现真相,开心和难过。

它总是一眼就能看出,它是一个指南针,是一艘船,指引着我,带着我一步步走出误区。

看着看着,可以开心的笑!日出的星星,盛开的花朵,时间在它的眼中流动,警告我们生命的珍贵,并在笑和哭之间建立平衡。

我爱天空,它的颜色,它的孩子,我的最爱,以及它对我的意义。

仔细阅读,你会发现生活的真谛!新材料作文审题立意训练(精选篇2)有一首《叶子》的歌词:“叶子是不会飞的翅膀。

翅膀是落在天空的树叶。

我爱树叶写字。

”的确,树叶像天使落下的翅膀,给世界带来了好消息。

想象身处山林,就能体会树叶带来的美好。

春天,万物似乎都从漫长的休眠中醒来,枝头悄悄冒出一点新芽,那是一点点绿色,点缀在光秃秃的枝头,美不胜收;新生的幼叶就像还在摇篮里的婴儿,娇小的身躯惹人喜爱。

2024东三省三校高三二模作文材料“人和AI人工智能的模仿思辨”审题立意【真题再现】四、写作(60分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(60 分) ①人类从未停止过模仿,人模仿动物发明了飞机、潜水艇、雷达等先进的机械设备,人模仿人却也有邯郸学步、东施效塑的笑话,而今出现的AI 机器人可以说是在用机器模仿人。

②近日,北京一所小学的一位语文老师发现,班上一位经常“咬笔头"的学生写出了一篇出色的作文。

然而,让老师没想到的是,这篇作文原来是他借助AI 改写鲁迅文章而成的。

③机器的思考是编程形成的,而人类的思考靠的是自主意识。

--艾伦·图灵以上材料引发了你怎样的思考,请结合材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【材料解读】材料由三部分组成:1、人类模仿与创新:提及人类模仿动物发明先进设备(如飞机、潜水艇、雷达),同时也指出模仿人可能出现的负面情况(如邯郸学步、东施效颦)。

这一段旨在展现模仿的双面性,既有推动科技进步的积极作用,也可能导致盲目模仿、失去个性的问题。

2、AI模仿与学习:描述了小学生借助AI改写鲁迅文章写出出色作文的实例,反映出AI在模仿与学习人类思维、语言方面的能力,以及其在教育、创作等领域的应用潜力。

3、机器思考与人类思考的区别:引用艾伦·图灵的观点,指出机器思考基于编程,而人类思考依靠自主意识。

这一段旨在强调人类思考的独特性与价值,即拥有主观能动性、创造性及情感体验等机器无法替代的特点。

综合来看,材料旨在探讨模仿与创新、人类与AI的关系,以及人类思考的独特价值,引导考生思考在AI日益发达的背景下,如何正确看待模仿与创新、人类与AI的互动,以及如何珍视与发扬人类思考的独特性。

【审题立意】结合材料,可从以下几个角度进行立意:1、模仿与创新的辩证关系:探讨模仿在创新过程中的作用,以及如何在模仿中寻找创新的突破口。

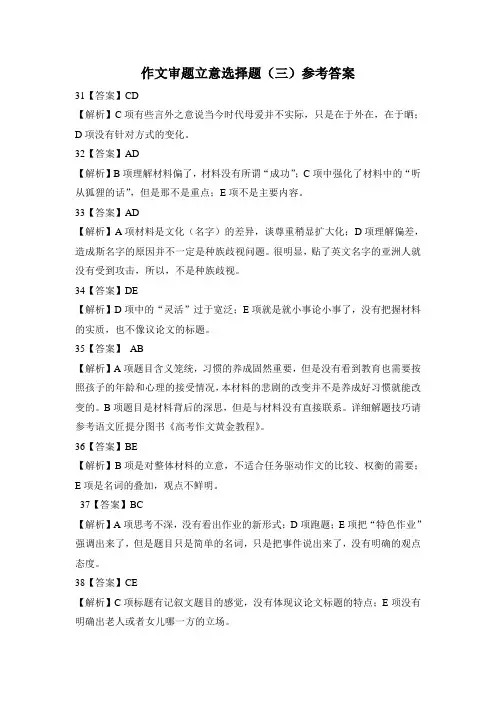

作文审题立意选择题(三)参考答案31【答案】CD【解析】C项有些言外之意说当今时代母爱并不实际,只是在于外在,在于晒;D项没有针对方式的变化。

32【答案】AD【解析】B项理解材料偏了,材料没有所谓“成功”;C项中强化了材料中的“听从狐狸的话”,但是那不是重点;E项不是主要内容。

33【答案】AD【解析】A项材料是文化(名字)的差异,谈尊重稍显扩大化;D项理解偏差,造成斯名字的原因并不一定是种族歧视问题。

很明显,贴了英文名字的亚洲人就没有受到攻击,所以,不是种族歧视。

34【答案】DE【解析】D项中的“灵活”过于宽泛;E项就是就小事论小事了,没有把握材料的实质,也不像议论文的标题。

35【答案】AB【解析】A项题目含义笼统,习惯的养成固然重要,但是没有看到教育也需要按照孩子的年龄和心理的接受情况,本材料的悲剧的改变并不是养成好习惯就能改变的。

B项题目是材料背后的深思,但是与材料没有直接联系。

详细解题技巧请参考语文匠提分图书《高考作文黄金教程》。

36【答案】BE【解析】B项是对整体材料的立意,不适合任务驱动作文的比较、权衡的需要;E项是名词的叠加,观点不鲜明。

37【答案】BC【解析】A项思考不深,没有看出作业的新形式;D项跑题;E项把“特色作业”强调出来了,但是题目只是简单的名词,只是把事件说出来了,没有明确的观点态度。

38【答案】CE【解析】C项标题有记叙文题目的感觉,没有体现议论文标题的特点;E项没有明确出老人或者女儿哪一方的立场。

39【答案】AD【解析】B项中“生活”这一方面材料中没有;C项标题的意思是良好开端要从现在努力的意思,无关材料;E项没有提到自主阅读的内容。

详细解题技巧请参考语文匠提分图书《高考作文黄金教程》。

40【答案】CD【解析】A项把材料范畴扩大化了,也就是把材料引申太远了,没有利用材料论事;B项看似就是学生们的简单吐槽,没有把提出合适的处事观点;E项这样类似的题目都是观点不鲜明,最好不要平均说两面,不要简单把两个名词简单联系在一起,需要选择出哪一方,才能具体阐述出自己的看法,才能符合命题的要求。

第5部分:写作专题15 审题立意:思想深刻明任务高考命题分析(1)近年高考综述近几年高考试题以材料作文为主,趋于在情境中考查考生的思辨能力,引导考生由试题情境出发,多方面、多角度地思考现实生活,从生活的方方面面来思考人生、社会。

近几年的高考作文题目体现出明显的思辨性,对考生二元思辨、多元思辨能力的考查力度增强。

在材料的选择上和立意的引导上,体现了明显的立德树人的导向。

(2)2024年材料作文的新趋势从形式上来看,2024年的高考作文相较于2022年和2023年的高考作文,材料的字数明显减少,试题文字更加简洁,审题立意上的难度明显降低,内容更贴近考生的生活实际,让考生有话说,但从“有话说”到“说得好”还需要不断地练习与揣摩。

备考建议1.积累素材、思想及语言广泛收集材料,积累素材,或者以生活为基础建构起自己的写作素材库。

值得强调的是,个性化素材的积累要语言、思想、材料一起抓。

在积累材料的同时,学习人物对生活的思考,将人物的思想以及表达这种思想的语言一起记下备用,才能真正摆脱写作困境。

2.各种文体皆准备好多条写作思路要根据自己的特点,准备好多条写作思路,以便在紧张的考场上能快速架设文章结构,顺畅推进表述。

高考要求掌握的各种文体,都不可偏废,特别是议论文。

可以从高考范文入手,掌握好基本思路,灵活应用,构思行文。

3.多见题目,训练应变能力与表述能力写作素材、思路的准备,都是基本功,而想要恰当灵活地在考场上使用,还需要具备良好的应变能力与表述能力。

在备考阶段,可以多见些作文题,训练自己的应变能力与表述能力。

01 走向思辨►辩证思维显深度高考作文要求“思想深刻”。

这就要求我们透过现象深入本质,揭示事物内在的因果关系,使文章观点具有启发作用。

在考场作文中,不少考生往往就题目的某一个方面或题目中与时事相关联的主题或话题的一部分立论,没有综合题目中的全部材料,也没有理清各个材料以及材料内部各事物之间的逻辑关系。

有的考场作文,虽能就全部材料立论,也能理清其中的逻辑关系,但内容浮浅,就事论事,没有进一步揭示主旨、升华主题。

材料作文的审题和立意路美邑中学李志宏学习目标:1、通过对典型材料的分析,探索归纳材料作文审题立意的思考角度和方法。

2、通过自我检测,掌握材料作文审题立意的的基本方法,提高学生审题立意的能力。

学习课时:一课时学习过程:1、导(师):①“千古文章意为高”;②关于立意;③材料作文2、练(生):一一分小组合作学习(阅读下列材料,从中概括出最佳观点。

)%1茉莉、白兰、米兰等花香气袭人,但不艳丽;牡丹、君子兰、郁金香等花虽不很香,但显得华贵奇异;玫瑰花色彩缤纷,美艳动人,而且不失清香,但它浑身是刺。

有人说,香花不美,美花不香,色香兼有则带剌。

观点:____________________________________________________________________ 方法归纳:______________________________________________________________%1父亲和儿子走在雪地里,看到远处有一棵大树,就对儿子说:“我们来比赛,看谁在雪地上跑出的线最直。

”儿子听了就很小心地走,不断注意自己的双脚,把一只脚慢慢放到另一只脚前面。

好不容易走到大树旁,看见父亲已经先到,他并不觉得意外,但父亲走的路比较直,却今他吃惊。

原来父亲明白要走成一条直线,最有效的方法不是光看着脚,而是注视着前方的大树。

只要眼睛始终不离开大树,就能走成一条直线。

观点:____________________________________________________________________ 方法归纳:______________________________________________________________%1科学家罗素的故事半个多世纪前,英国著名的数学家罗素曾经给他的学生出过“1 + 1 = ? ”这样一道题。

题目写在黑板上,济济一堂的高材生竟面面相觑,没有一人作答。

阅读下面的材料,根据要求写作。

顺木之天以致其性。

(柳宗元)事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?(苏轼)故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

(墨子)古代先贤的很多言论,至今仍然闪烁着智慧的光辉,在众多领域里都能给我们启迪。

以上名言名句引发了你怎样的联想与思考?请任选其中一句写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题】这是一道任务驱动型作文题。

材料首先给出了教材中出现的古代先贤的经典言论,然后引发我们思考,这些言论闪烁着怎样的智慧光辉能给予我们启迪,帮助我们更好地成长、发展。

对此,我们先要深入理解材料所给名句的内涵。

第一句看似讲的是种树,其实是以种树之道来比喻“育人”,也就是用种树方法来培育人才。

这句话意思是,要按照树木的客观生长规律来种树,使树的本性得到很好的发展,这样才能使其茁壮成长。

推衍至人才培养方面,则体现出顺其自然、避免拔苗助长的教育理念。

第二句话引用苏轼《石钟山记》中的名言,句意是事情不通过眼睛观看、耳朵听闻,单凭想象来推断其有无,行吗?“目见耳闻”,即从实际出发、重视实践,是我们认识世界的基本方法。

《石钟山记》即是因史料对石钟山名字来历之记载含糊不清,苏轼刨根问底,否定了李渤的荒谬结论,为郦道元之说补充了资料,通过亲自观察觅得真相。

由此可见,任何道理想要得到验证,变成真理,任何事物想要被我们正确认识,都离不开实践的检验。

第三句话语出《墨子·兼爱上》,意思是:假使人人都彼此爱护,则天下安治;倘若人人都彼此交恶,则天下大乱。

这里体现了“兼爱”“仁善”的思想,并告诉我们:天下人彼此相爱才太平幸福,互相仇恨就会混乱而陷入不幸福。

试题要求考生自选一句进行写作,表达自己的感想。

由此,考生在自选名言时,可以依据自己熟悉的思想主题选择,选择后挖掘出名句的思想精髓、立意点展开联想。

比如,若选第一句,可以由此引发对于规律的理解,说明我们要尊重规律、顺应规律。