高考语文文化常识选择题练习附答案(一)

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:9

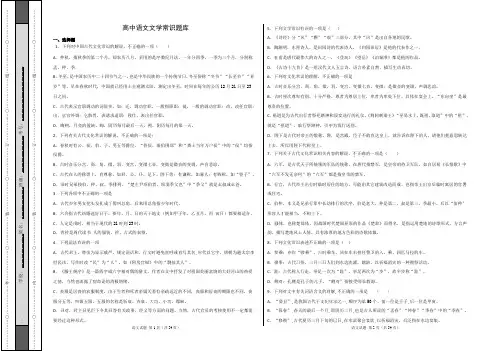

高中文学常识(选择题部分)试题及解答高中文学常识(选择题部分)试题及答案1、以下对汉字构成归类的表述不正确的一项是()(3分)A.依照事物的形状构成汉字的字形,构成的字是象形字。

如:鹿、网、日、月。

B.用表义的形旁和表音的声旁合起来,构成的字是形声字。

如“草、室、慈”是上形下声,“攻、额、歌”是右形左声。

C.把两个或多个意义相关的象形符号组合在一起,构成的字是会意字。

如:休、从、比。

D.在象形符号上加上指事性的形体或符号,构成的字是指事字。

如:刃、寸、本、下。

2、下列各句关于文学常识的表述有误的一项是()A.李白,字太白,号青莲居士,风格豪迈飘逸,色调绚丽,是继屈原之后,出现在我国诗坛的伟大的浪漫主义诗人。

他和杜甫齐名,人称“李杜”。

B.白居易,字乐天,自号易安居士。

他是中唐新乐府运动的主要倡导者,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

C.词是隋唐时期兴起的一种合乐可歌、句式长短不齐的诗体,又称作“曲子词”、“近体乐府”、“诗余”、“长短句”等。

D.杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

3、下列有关文学常识的说法有误的一项是()A.《论语》是记录年龄末期大思想家孔子及其弟子言行的一部语录体书,是有关儒家思想的最紧张的典范著作。

《季氏将伐顓臾》就选自《论语》。

B.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举测验八股文的唯一的取材依据。

C.李商隐字义山,号玉豁生,晚唐著名诗人。

与杜甫合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”。

D.马丁·路德·金一生曾三次被捕,三次被刺,1968年被美国种族主义分子枪杀;为了纪念他,美国将每年一月的第三个星期一定为“马丁·路德·金日”。

高考语文文化常识选择练习题含答案1.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()A.弱冠,古时男子20岁,需要行冠礼,戴上表示已成人的帽子,以示成年。

B.丁父忧,指遭逢父亲的丧事,古代朝廷官员如若父母去世,需要辞官守孝。

C.征,指的是中央官署的高级官员或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。

D.上巳,指上巳节,俗称三月三,是古代举行“祓除畔浴”活动中重要的节日。

【解析】选C。

C项,征,指由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

2.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()A.“百越”,又作“百粤”“诸越”。

古代越族居住在江、浙、闽、粤各地,统称为“百越”。

古文中常用其泛指南方沿海一带。

B.“察举”,是中国古代选拔官吏的制度。

由官吏举荐,经过试用考核,再任命官职。

C.“乡试”,指明清两代每三年由朝廷选派考官在各乡举行一次的选拔人才的考试。

D.“祭酒”,古代主管国子监或太学的教育行政长官。

战国时荀子曾三任稷下学宫的祭酒,相当于现在的大学校长。

【解析】选C。

“在各乡举行”错,应该是“在各省省城举行”。

3.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()A.大理寺,中国古代官署名,北齐定制,历代沿置,掌管司法刑狱,长官为大理寺卿。

B.有司,指主管某部门的官吏,古代设官分职,各有专司,故称有司。

C.知制诰,掌管起草诰命之意,后用作官名。

唐初以中书舍人为之,掌外制。

其后亦有以他官代行其职者,则称某官知制诰。

D.权,古代表示兼代某一官职的词语,此类词语还有领、署、知、摄、行、判、守。

【解析】选D。

D项,“知”,主持,掌管。

不是代理、兼任的意思。

4.下列关于文化常识的解说,不正确的一项是(3分)()A.庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特取的名号,文中高祖、太宗、隋文帝都是庙号。

B.受禅,是中国古代推举部落首领的一种方式,文中是指新皇帝接受旧皇帝让给的帝位。

C.弱冠、及笄,古代分别指男子和女子成年的年龄,男子加冠和女子插簪是成年的标志。

2019届高考语文古代文化常识题库(单选题85道)1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.阙是宫门两侧的高台,又可借指宫廷:"诣阙’既可指赴朝廷,又可指赴京都。

C.嗣位指继承君位,我囯封建王朝奉行长子继承制.君位只能由最年长的儿子继承。

D.乞骸骨,自请退职的意思,即请求使骸骨归葬故乡。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:A.牙门与牙旗一样,源起都有古人借猛兽利牙的图案彰显荣耀和威武之意。

B.丁母丧是指遭逢母亲丧事。

旧制,父母死后,子女要守丧,谓之“丁忧C.征、辟指征召布衣出仕,与“察茂才”“举孝廉”一样,是自上而下选拔官吏的制度。

D.乡、闾在古代各指一种行政区域名,合在一起还可以泛指家乡故里、父老乡亲。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:A.每月的初一称为“望日”,“夏四月之望”是指初夏的四月一日。

B.野史,是私家编撰的史书,“野史氏”在文中是作者自谓。

C.古代科举殿试及第者称为进士,武侯是丁丑年的进士。

D.“庙社”指宗庙和社稷,古人在春季和秋季祭祀社神。

4.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是:A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。

多指以国姓赐与功臣,以示褒宠。

B.持节:古代官名。

汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。

使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。

也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是:A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。

高中语文常识题试题及答案一、选择题1. 下列哪个选项不是中国古代四大名著之一?A.《红楼梦》B.《西游记》C.《水浒传》D.《聊斋志异》答案:D2. “床前明月光”是哪位诗人的名句?A. 李白B. 杜甫C. 王维D. 苏轼答案:A3. “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”出自哪位诗人的笔下?A. 王安石B. 苏轼C. 李清照D. 辛弃疾答案:A4. “春眠不觉晓”是哪位诗人的诗句?A. 李白B. 杜甫C. 孟浩然D. 王之涣答案:C5. “但愿人长久,千里共婵娟”出自以下哪首词?A. 《水调歌头》B. 《念奴娇》C. 《将进酒》D. 《江城子》答案:A二、填空题6. 《红楼梦》的作者是________。

答案:曹雪芹7. 鲁迅的代表作有《呐喊》、《彷徨》和________。

答案:《故事新编》8. “横看成岭侧成峰,远近高低各不同”是描述________的诗句。

答案:庐山9. “落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”出自王勃的《滕王阁序》,其中“鹜”指的是________。

答案:野鸭10. “明月几时有,把酒问青天”是苏轼的《水调歌头》中的名句,这首词是为庆祝________而作。

答案:中秋三、简答题11. 请简述《诗经》的主要内容和特点。

答案:《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。

“风”是各地的民歌,“雅”是宫廷诗歌,“颂”是祭祀用的歌。

《诗经》以其朴实的语言、真挚的情感和丰富的内容,反映了当时社会的各个方面,具有很高的文学价值和历史价值。

12. 请谈谈你对《论语》中“学而时习之,不亦说乎”这句话的理解。

答案:这句话出自《论语·学而》,意思是说,学习了知识之后,能够不断地复习和实践,这是一件非常快乐的事情。

这句话强调了学习的重要性和实践的必要性,告诉我们只有通过不断地学习和实践,才能真正掌握知识,获得内心的满足和快乐。

结束语:通过以上试题及答案的练习,希望能够帮助同学们更好地掌握高中语文的基本知识和文化常识,提高语文素养和综合能力。

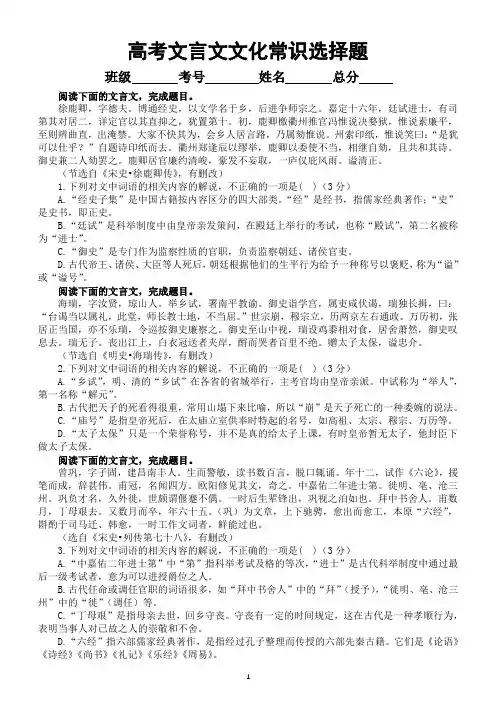

高考文言文文化常识选择题班级考号姓名总分阅读下面的文言文,完成题目。

徐鹿卿,字德夫。

博通经史,以文学名于乡,后进争师宗之。

嘉定十六年,廷试进士,有司第其对居二,详定官以其直抑之,犹置第十。

初,鹿卿檄衢州推官冯惟说决婺狱,惟说素廉平,至则辨曲直,出淹禁。

大家不快其为,会乡人居言路,乃属劾惟说。

州索印纸,惟说笑曰:“是犹可以仕乎?”自题诗印纸而去。

衢州郑逢辰以缪举,鹿卿以委使不当,相继自劾,且共和其诗。

御史兼二人劾罢之。

鹿卿居官廉约清峻,豪发不妄取,一庐仅庇风雨。

谥清正。

(节选自《宋史•徐鹿卿传》,有删改)1.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。

“经”是经书,指儒家经典著作;“史”是史书,即正史。

B.“廷试”是科举制度中由皇帝亲发策问,在殿廷上举行的考试,也称“殿试”,第二名被称为“进士”。

C.“御史”是专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏。

D.古代帝王、诸侯、大臣等人死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬,称为“谥”或“谥号”。

阅读下面的文言文,完成题目。

海瑞,字汝贤,琼山人。

举乡试,署南平教谕。

御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。

”世宗崩,穆宗立,历两京左右通政。

万历初,张居正当国,亦不乐瑞,令巡按御史廉察之。

御史至山中视,瑞设鸡黍相对食,居舍萧然,御史叹息去。

瑞无子。

丧出江上,白衣冠送者夹岸,酹而哭者百里不绝。

赠太子太保,谥忠介。

(节选自《明史•海瑞传》,有删改)2.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.“乡试”,明、清的“乡试”在各省的省城举行,主考官均由皇帝亲派。

中试称为“举人”,第一名称“解元”。

B.古代把天子的死看得很重,常用山塌下来比喻,所以“崩”是天子死亡的一种委婉的说法。

C.“庙号”是指皇帝死后,在太庙立室供奉时特起的名号,如高祖、太宗、穆宗、万历等。

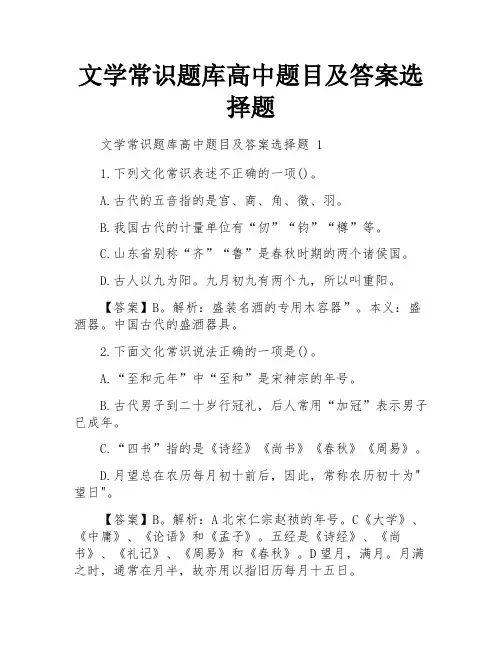

文学常识题库高中题目及答案选择题文学常识题库高中题目及答案选择题 11.下列文化常识表述不正确的一项()。

A.古代的五音指的是宫、商、角、徵、羽。

B.我国古代的计量单位有“仞”“钧”“樽”等。

C.山东省别称“齐”“鲁”是春秋时期的两个诸侯国。

D.古人以九为阳。

九月初九有两个九,所以叫重阳。

【答案】B。

解析:盛装名酒的专用木容器”。

本义:盛酒器。

中国古代的盛酒器具。

2.下面文化常识说法正确的一项是()。

A.“至和元年”中“至和”是宋神宗的年号。

B.古代男子到二十岁行冠礼,后人常用“加冠”表示男子已成年。

C.“四书”指的是《诗经》《尚书》《春秋》《周易》。

D.月望总在农历每月初十前后,因此,常称农历初十为"望日"。

【答案】B。

解析:A北宋仁宗赵祯的年号。

C《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》。

五经是《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。

D望月,满月。

月满之时,通常在月半,故亦用以指旧历每月十五日。

3.下列文化常识表述不正确的一项是()。

A.河、江,古代专指黄河和长江。

河北、河南,古时指黄河以北.黄河以南。

B.在古代宴席的四个座位中,以东向为最尊,次向为南,再次向为西向,北向是侍坐。

C.《四库全书》是清代乾隆年间官修的大型综合丛书,按经史子集四大部分分别编列,所以称“四库”。

D.我国古代思想家用“五行”来说明世界万物的起源,“五行”指的是金、木、水、火、土五种物质。

【答案】B。

解析:宾主之间宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向为侍坐。

4.下列关于戏剧知识的解说,不正确的一项是()。

A.戏剧是一种借助文学、音乐、舞蹈、美术和其他造型成分等艺术手段,由演员扮演角色,在舞台上当众表演的综合性艺术。

B、《窦娥冤》是一出元杂剧,全名《感天动地窦娥冤》,是元代著名戏剧家关汉卿的代表作之一。

C.元曲是与唐诗、宋词并称的我国艺术宝库的明珠,包括杂剧和正剧两部分。

D.京剧已经同国画、中医一起,并称我国的三大国粹。

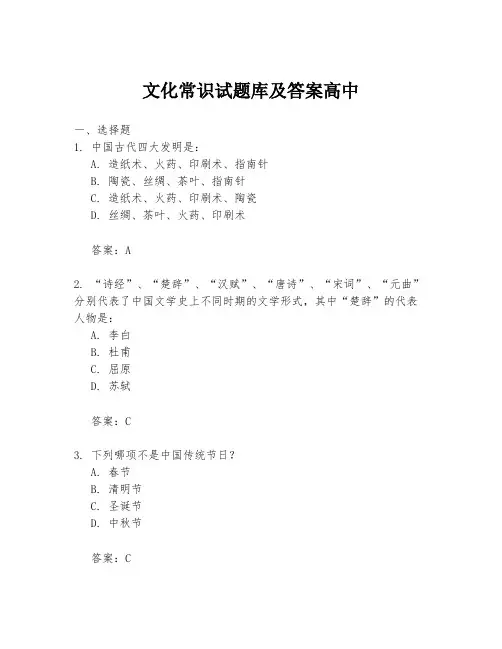

文化常识试题库及答案高中一、选择题1. 中国古代四大发明是:A. 造纸术、火药、印刷术、指南针B. 陶瓷、丝绸、茶叶、指南针C. 造纸术、火药、印刷术、陶瓷D. 丝绸、茶叶、火药、印刷术答案:A2. “诗经”、“楚辞”、“汉赋”、“唐诗”、“宋词”、“元曲”分别代表了中国文学史上不同时期的文学形式,其中“楚辞”的代表人物是:A. 李白B. 杜甫C. 屈原D. 苏轼答案:C3. 下列哪项不是中国传统节日?A. 春节B. 清明节C. 圣诞节D. 中秋节答案:C4. 被誉为“东方艺术明珠”的中国古典园林是:A. 颐和园B. 圆明园C. 拙政园D. 所有选项都是答案:D5. 中国古代的“六艺”指的是:A. 礼、乐、射、御、书、数B. 礼、乐、射、御、书、画C. 礼、乐、射、御、书、诗D. 礼、乐、射、御、诗、数答案:A二、填空题6. 中国的国花是_________。

答案:牡丹7. “四大名著”指的是《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》和_________。

答案:《三国演义》8. 中国的书法艺术有“四体”之称,分别是楷书、行书、草书和_________。

答案:隶书9. “文房四宝”指的是笔、墨、纸、_________。

答案:砚10. 中国的四大名绣包括苏绣、蜀绣、粤绣和_________。

答案:湘绣三、简答题11. 简述中国古代“科举制度”的主要内容。

答案:科举制度是中国古代选拔官员的一种制度,始于隋唐,终于清朝。

主要内容是:通过定期的考试选拔人才,考试内容主要包括经义、诗词、策论等,考试分为乡试、会试、殿试三级,最终选拔出进士、举人等不同级别的官员。

12. 描述中国古代“丝绸之路”的基本情况。

答案:丝绸之路是古代中国与西域以及更远地区进行经济、文化交流的陆上通道。

主要分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。

陆上丝绸之路起源于西汉,以长安(今西安)为起点,经过甘肃、新疆,到达中亚、西亚,甚至远至地中海地区。

海上丝绸之路则以广州、泉州等港口为起点,通过南海、印度洋,连接东南亚、南亚、西亚以及非洲东部地区。

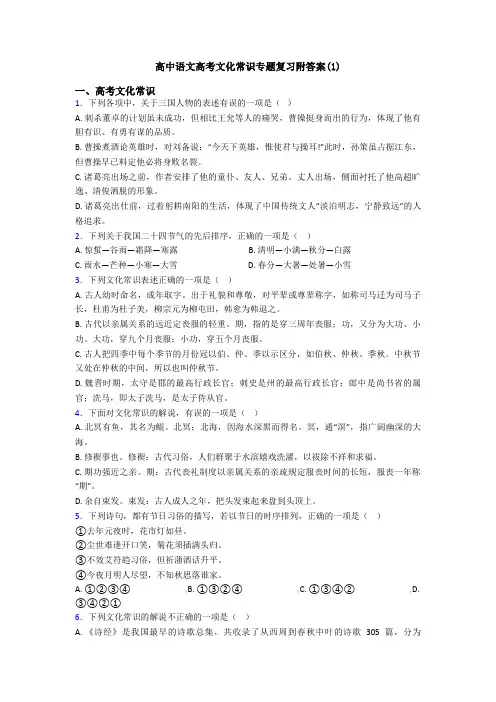

高中语文高考文化常识专题复习附答案(1)一、高考文化常识1.下列各项中,关于三国人物的表述有误的一项是()A. 刺杀董卓的计划虽未成功,但相比王允等人的痛哭,曹操挺身而出的行为,体现了他有胆有识、有勇有谋的品质。

B. 曹操煮酒论英雄时,对刘备说:“今天下英雄,惟使君与操耳!”此时,孙策虽占据江东,但曹操早已料定他必将身败名裂。

C. 诸葛亮出场之前,作者安排了他的童仆、友人、兄弟、丈人出场,侧面衬托了他高超旷逸、清俊洒脱的形象。

D. 诸葛亮出仕前,过着躬耕南阳的生活,体现了中国传统文人“淡泊明志,宁静致远”的人格追求。

2.下列关于我国二十四节气的先后排序,正确的一项是()A. 惊蜇—谷雨—霜降—寒露B. 清明—小满—秋分—白露C. 雨水—芒种—小寒—大雪D. 春分—大暑—处暑—小雪3.下列文化常识表述正确的一项是()A. 古人幼时命名,成年取字。

出于礼貌和尊敬,对平辈或尊辈称字,如称司马迁为司马子长,杜甫为杜子美,柳宗元为柳屯田,韩愈为韩退之。

B. 古代以亲属关系的远近定丧服的轻重。

期,指的是穿三周年丧服;功,又分为大功、小功。

大功,穿九个月丧服;小功,穿五个月丧服。

C. 古人把四季中每个季节的月份冠以伯、仲、季以示区分,如伯秋、仲秋、季秋。

中秋节又处在仲秋的中间,所以也叫仲秋节。

D. 魏晋时期,太守是郡的最高行政长官;刺史是州的最高行政长官;郎中是尚书省的属官;洗马,即太子洗马,是太子侍从官。

4.下面对文化常识的解说,有误的一项是()A. 北冥有鱼,其名为鲲。

北冥:北海,因海水深黑而得名。

冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。

B. 修禊事也。

修禊:古代习俗,人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。

C. 期功强近之亲。

期:古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定服丧时间的长短,服丧一年称“期”。

D. 余自束发。

束发:古人成人之年,把头发束起来盘到头顶上。

5.下列诗句,都有节日习俗的描写,若以节日的时序排列,正确的一项是()①去年元夜时,花市灯如昼。

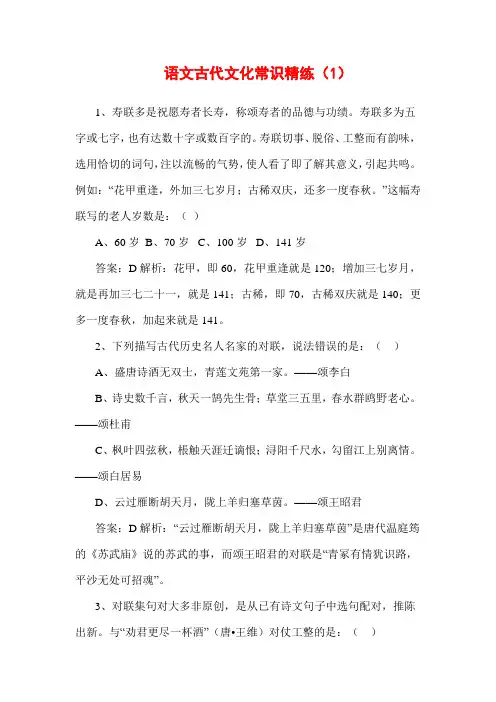

语文古代文化常识精练(1)1、寿联多是祝愿寿者长寿,称颂寿者的品德与功绩。

寿联多为五字或七字,也有达数十字或数百字的。

寿联切事、脱俗、工整而有韵味,选用恰切的词句,注以流畅的气势,使人看了即了解其意义,引起共鸣。

例如:“花甲重逢,外加三七岁月;古稀双庆,还多一度春秋。

”这幅寿联写的老人岁数是:()A、60岁B、70岁C、100岁D、141岁答案:D解析:花甲,即60,花甲重逢就是120;增加三七岁月,就是再加三七二十一,就是141;古稀,即70,古稀双庆就是140;更多一度春秋,加起来就是141。

2、下列描写古代历史名人名家的对联,说法错误的是:()A、盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家。

——颂李白B、诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。

——颂杜甫C、枫叶四弦秋,棖触天涯迁谪恨;浔阳千尺水,勾留江上别离情。

——颂白居易D、云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵。

——颂王昭君答案:D解析:“云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵”是唐代温庭筠的《苏武庙》说的苏武的事,而颂王昭君的对联是“青冢有情犹识路,平沙无处可招魂”。

3、对联集句对大多非原创,是从已有诗文句子中选句配对,推陈出新。

与“劝君更尽一杯酒”(唐•王维)对仗工整的是:()A、天涯涕泪一身遥。

(唐•杜甫)B、与尔同消万古愁。

(唐•李白)C、八骏日行三万里。

(唐•李商隐)D、替人垂泪到天明。

(唐•杜牧)答案:B解析:题干“劝君更尽一杯酒”是唐代王维的《渭城曲/ 送元二使安西》诗句,“劝君”与“与尔”有第二人称相对,“更尽”与“同消”有动词相对,“一杯酒”与“万古愁”数量词相对,所以选B项。

A项“天涯涕泪一身遥”是唐代杜甫《野望》中的诗句;B、“与尔同消万古愁”是唐代李白《将进酒》中的诗句;C、“八骏日行三万里”是唐代李商隐《瑶池》的诗句;D、“替人垂泪到天明”是唐代杜牧《赠别》的诗句。

4、中国古代神话“开天辟地、炼石补天、钻木取火、衔石填海”中涉及的人物形象分别是:()A、女娲、燧人氏、精卫、盘古B、燧人氏、精卫、盘古、女娲C、盘古、女娲、燧人氏、精卫D、精卫、盘古、女娲、燧人氏答案:C解析:“盘古开天辟地”、“女娲炼石补天”、“燧人氏钻木取火”、“精卫衔石填海”的神话故事家喻户晓。

语文试题 第1页(共54页) 语文试题 第2页(共54页)高中语文文学常识题库一、选择题1.下列对中国古代文化常识的解说,不正确...的一项( ) A .仲秋,指秋季的第二个月,即农历八月。

采用的是序数纪月法,一年分四季,一季为三个月,分别称孟、仲、季。

B .冬至,是中国农历中二十四节气之一,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。

早在春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出冬至,时间在每年的公历12月21日至23日之间。

C .古代表示官职调动的词很多,如:迁,调动官职,一般指降职;徙,一般的调动官职;改,改任官职;出,京官外调;乞骸骨,表请求退职;致仕,表出任官职。

D .晦朔,月亮的盈缺。

晦,阴历每月最后一天。

朔,阴历每月的第一天。

2.下列有关古代文化常识的解说,不正确的一项是:A .春秋时有公、侯、伯、子、男五等爵位。

“晋侯、秦伯围郑”和“粪土当年万户侯”中的“侯”均指侯爵。

B .古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声音悲凉。

C .古代在人的称谓上,有尊称,如君、公、仆、足下、陛下等;有谦称,如寡人;有贱称,如“竖子”。

D .旧时兄弟按伯、仲、叔、季排列。

“楚左尹项伯者,项羽季父也”中“季父”就是幺叔或幺爸。

3.下列各项中不正确的一项是A .古代少年男女把头发扎成丫髻叫总角,后来用总角指少年时代。

B .六合指古代结婚选好日子,要年、月、日的天干地支(例如甲子年,乙丑月,丙 寅日)都要相适合。

C .人定是戌时,相当于现代的21时到23时。

D .青衿是周代读书 人的服装。

衿,古式的衣领。

4.下列说法有误的一项A .古代君王、尊亲为显示威严,规定说话和、行文时避免直呼或直写其名,应代以它字。

唐朝为避太宗李世民讳,写作时改“民”为“人”,如《阿房宫赋》中的“剽掠其人”。

B .《滕王阁序》是一篇四字或六字相对偶的骈文。

作者在文中抒发了对祖国美丽富饶的大好河山的热爱之情,当然也流露了宿命论的消极情绪。

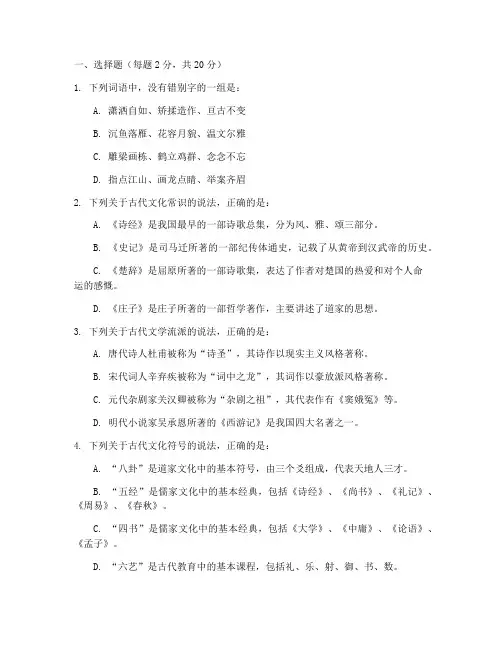

一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列词语中,没有错别字的一组是:A. 潇洒自如、矫揉造作、亘古不变B. 沉鱼落雁、花容月貌、温文尔雅C. 雕梁画栋、鹤立鸡群、念念不忘D. 指点江山、画龙点睛、举案齐眉2. 下列关于古代文化常识的说法,正确的是:A. 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,分为风、雅、颂三部分。

B. 《史记》是司马迁所著的一部纪传体通史,记载了从黄帝到汉武帝的历史。

C. 《楚辞》是屈原所著的一部诗歌集,表达了作者对楚国的热爱和对个人命运的感慨。

D. 《庄子》是庄子所著的一部哲学著作,主要讲述了道家的思想。

3. 下列关于古代文学流派的说法,正确的是:A. 唐代诗人杜甫被称为“诗圣”,其诗作以现实主义风格著称。

B. 宋代词人辛弃疾被称为“词中之龙”,其词作以豪放派风格著称。

C. 元代杂剧家关汉卿被称为“杂剧之祖”,其代表作有《窦娥冤》等。

D. 明代小说家吴承恩所著的《西游记》是我国四大名著之一。

4. 下列关于古代文化符号的说法,正确的是:A. “八卦”是道家文化中的基本符号,由三个爻组成,代表天地人三才。

B. “五经”是儒家文化中的基本经典,包括《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》。

C. “四书”是儒家文化中的基本经典,包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。

D. “六艺”是古代教育中的基本课程,包括礼、乐、射、御、书、数。

5. 下列关于古代艺术的说法,正确的是:A. 中国古代绘画以山水画为主,代表作有王维的《千里江山图》。

B. 中国古代书法以楷书为主,代表作有王羲之的《兰亭序》。

C. 中国古代音乐以宫廷乐为主,代表作有《高山流水》。

D. 中国古代舞蹈以戏曲舞蹈为主,代表作有《贵妃醉酒》。

二、填空题(每空1分,共10分)6. 《诗经》中的“风”指的是______,“雅”指的是______,“颂”指的是______。

7. 《史记》中的“本纪”主要记载______,“世家”主要记载______,“列传”主要记载______。

高考语文文化常识基础知识练习班级考号姓名总分1.下列对相关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )A.古代男子成人,不便直呼其名,故取字,字和名有意义上的联系。

号,又称别号、表号。

一般用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感,对人称号也是一种尊敬。

B.古代城墙有内外之分,里边的一道为“城”,外边的一道为“郭”。

《登泰山记》“望晚日照城郭”一句中,“城郭”指城市。

C.古文中说地理位置常用“阴”“阳”,表示与山水的位置关系。

山北水南为阳,例如:湖南省的“衡阳”就地处南岳衡山之北,河南省的河阳则地处黄河南岸。

D.二十八星宿是中国古代天文学家为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置。

如“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”指斗宿和牛宿,都是星宿名。

2.下列有关文化常识的表述,正确的一项是( )A.九州,古时天下分九州,即充州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、杭州、梁州、雍州。

秦居雍州,后“九州”成为中国的别称。

B.黔首,战国时期和秦朝对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指百姓。

C.少牢:羊、猪各一头。

古代祭祀所用牺牲,行祭前需先饲养于牢,故“牢”指祭祀用的牲畜。

根据牺牲搭配的种类不同而有太牢、少牢之分。

天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。

D.战国四公子,是指齐国的孟尝君、赵国的春申君、楚国的平原君、魏国的信陵君,他们都出身贵族,以招揽宾客著称。

3.下列句子中相关内容的解说,不正确的一项是( )A.“陶朱”就是春秋时的范蠡,他自称“陶朱公”,因善于经营生意而致富,所以后人常以“陶朱”为富人的代称。

B.“山东”作为一个地理区域的名称,最早始于战国时期,当时秦人称崤山、函谷关以东的地区为“山东”,秦以外其他六国都在山东。

C.“八州”指兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、扬州、梁州。

古时天下分九州,秦居凉州,六国分居其他八州。

D.“七庙”指天子的宗庙,我国的宗庙制度是儒教祖先崇拜的产物,天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人不准设庙。

高考语文文化常识选择题1. 下列关于我国古代科举制度的描述,错误的是:A. 科举制度起源于隋朝,结束于清朝B. 科举考试分为乡试、会试、殿试三级C. 科举考试的目的是选拔官员D. 科举考试中的状元、榜眼、探花是同一级别的官员2. 下列关于我国古代诗词的描述,错误的是:A. 《诗经》是我国最早的诗歌总集B. 《楚辞》是战国时期楚国的诗歌总集C. 《唐诗三百首》是唐代诗歌的代表作D. 《宋词》是宋代诗歌的代表作3. 下列关于我国古代文学作品的描述,错误的是:A. 《红楼梦》是清代长篇小说,被称为“中国四大名著”之一B. 《西游记》是明代小说家吴承恩创作的神魔小说C. 《三国演义》是元代罗贯中创作的历史小说D. 《水浒传》是明代小说家施耐庵创作的长篇小说4. 下列关于我国古代哲学家的描述,错误的是:A. 孔子是春秋时期的思想家,被尊称为“至圣先师”B. 孟子是战国时期的思想家,主张仁政、民本C. 老子是道家学派的创始人,主张“无为而治”D. 墨子是儒家学派的创始人,主张兼爱、非攻5. 下列关于我国古代书法艺术的描述,错误的是:A. 王羲之被誉为“书圣”,其代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”B. 颜真卿是唐代著名书法家,其楷书作品《多宝塔碑》被誉为“颜体”C. 柳公权是唐代著名书法家,其楷书作品《玄秘塔碑》被誉为“柳体”D. 赵孟頫是元代著名书法家,其行书作品《洛神赋》被誉为“赵体”6. 下列关于我国古代绘画艺术的描述,错误的是:A. 顾恺之是东晋时期的著名画家,代表作有《洛神赋图》B. 吴道子是唐代著名的画家,被誉为“画圣”C. 张择端是宋代著名的画家,代表作有《清明上河图》D. 徐渭是明代著名的画家,被誉为“徐青藤”7. 下列关于我国古代医学的描述,错误的是:A. 扁鹊是战国时期著名的医生,被誉为“医圣”B. 张仲景是东汉时期的著名医生,著有《伤寒杂病论》C. 孙思邈是唐代著名的医生,著有《本草纲目》D. 李时珍是明代著名的医生,著有《黄帝内经》8. 下列关于我国古代科技的描述,错误的是:A. 四大发明是指造纸术、火药、印刷术、指南针B. 张衡是东汉时期的科学家,发明了地动仪C. 沈括是宋代科学家,著有《梦溪笔谈》D. 贾思勰是明代科学家,著有《天工开物》9. 下列关于我国古代文学流派的描述,错误的是:A. 浪漫主义文学以李白、杜甫为代表B. 现实主义文学以白居易、韩愈为代表C. 婉约派以李清照、辛弃疾为代表D. 豪放派以苏轼、辛弃疾为代表10. 下列关于我国古代历史人物的描述,错误的是:A. 秦始皇是中国历史上第一个皇帝B. 汉武帝是西汉时期的皇帝,开创了汉朝的鼎盛时期C. 唐太宗是唐朝的皇帝,开创了“贞观之治”D. 康熙帝是清朝的皇帝,是清朝的最后一个皇帝答案:1. D 2. D 3. C 4. C 5. D 6. B 7. C 8. D 9. B 10. D。

高中语文2024高考复习文学常识类选择题专项练习(含答案解析)高中语文2024高考复习文学常识类选择题专项练习1.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是()A.杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文,是随感式的杂体文章。

B.报告文学是一种直接取材于现实生活中有典型意义的真人真事,经过适当的艺术加工,迅速地反映现实生活的文学品种,是一种新闻性与现实性结合的散文体裁。

C.毛泽东,字润之,湖南省湘潭韶冲人。

中华人民共和国的开国领袖,政治家,思想家,军事家,文学家和书法家。

D.王愿坚的主要作品有短篇小说《党费》《粮食的故事》《普通劳动者》《七根火柴》等,与陆柱国共同改编的电影文学剧本《闪闪的红星》。

2.下列文学常识中,表述有误的一项是()A.蒲松龄,清代杰出文学家,世称聊斋先生。

《聊斋志异》是其倾力创作的短篇小说集,“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入木三分"简明而生动地道出了其文学特点。

B.《装在套子里的人》是俄国19世纪末期批判现实主义作家契诃夫的作品,该作品成功地运用了幽默讽刺的手法。

C.《阿房宫赋》探讨秦国速亡的原因,《六国论》阐发六国破灭的缘由。

前者写于唐朝日益鼎盛之际,后者写于北宋为周边国家蚕食侵割之时,均为针砭时弊的名篇。

D.《林教头风雪山神庙》选自《水浒传》,作者施耐庵,元末明初人。

“风雪山神庙”是林冲人生道路的转折点,造成转折的根本原因是黑暗的封建统治。

3.下列文学常识说法有误的一项是()A.《说文解字》,是东汉许慎编著的中国第一部系统分析汉字字形结构和考究字源的书籍,也是世界上最古老的字典之一。

B.京口,在今江苏镇江市。

站在北固亭上,你会想起迁都于此的吴王孙权,金戈铁马的寄奴刘裕,还有忧愤不已的辛弃疾。

C.“五陵年少"中“五陵”是指长安附近汉代五个皇帝的陵墓,因富家豪族多聚居在这一带,后来指京城富家豪族子弟。

D.《登泰山记》载,姚鼐是在“戊申晦"这天看泰山日出,“戊申”表明了月份,“晦"表明是这个月农历最后一天。

高中语文高考文化常识练习题含答案一、高考文化常识1.下列说法不正确的一项是()A.辞是一种形体比较自由灵活的古体韵文。

句子以五言七言为主而允许有错落参差。

B."表"是一种奏章,用于臣子上给皇帝的书信。

例如《出师表》《陈情表》等。

C.骈体文的对仗(即对偶句)用四字句和六字句组成。

初期骈体文,以四、六字句为主,其中也往往掺杂其它句式。

而到了厲宋以后,“四六”的格式就定型化了。

D.春秋时期的老子是道家学派的创始者,其所著的《老子》又称《道徳经》,庄周是继老子之后的另一道家思想代表人物。

2.下列有关文化常识表述不正确的一项是()A.太尉,中国秦汉时期中央掌管军事的最髙官员,执掌天下军政事务,宋徽宗时是武官的高级官阶,如高俅,他是殿帅府太尉。

B.古人常将地上的州郡邦国与星空的区域对应起来,称作"分野"。

如《滕王阁序》中"星分翼轸,地接衡庐",即指洪州是二十八宿中翼、轸的分野。

C.古人无论男女的,名一般是岀生几个月后由父亲命名,字是20岁举行加冠仪式以后才起的。

古代以20岁为弱年,行冠礼,取字,表示“已冠而字之,成人之道”。

D.古代每个季节的三个月分別叫做"孟""仲""季":每个月的月初月中月末称为朔"(农历每月初一)"望"(农历每月十五)"晦"(农历每月最后一天)。

3.下列有关文学文化常识表述,有误的一项是()A.《史记》被鲁迅赞为"史家之绝唱,无韵之离骚”。

全书共130篇,包括:十二本纪,三十世家,七十列传,十表,八书。

B.西汉司马迁著《史记》,东汉班固著《汉书》,南朝宋范晔著《后汉书》,西晋陈寿著《三国志》,为二十四的前四史,皆为纪传体通史。

C.《汉书》是东汉史学家班固所著,它记载了西汉一朝230年的历史。

D.《史记》是历史上第一本“纪传体”史书,以人物传记为中心来反映历史内容。

高考语文必考文化常识练习题班级考号姓名总分1.下列有关古代文化常识的解说,不正确的一项是()A.北面,古代君主面向南方而坐,臣子朝见君主则面向北方,因此“北面”一词有向别人臣服的意思。

B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

《烛之武退秦师》中“晋侯”“秦伯”皆是用爵称。

C.四书为儒家经典,朱熹将《礼记》中《大学》《中庸》两篇拿出来单独成书,和《论语》《春秋》合为四书。

D.“会同”,古代诸侯朝见天子的通称。

会,诸侯在非规定时间朝见天子;同,诸侯一起朝见天子。

2.下列有关文学(文化)常识,有误的一项是()A.《论语》是儒家经典之一,主要以语录体的形式记录了孔子及其弟子的盲行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

B.《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详备的编年体著作。

相传为春秋末期鲁国史官左丘明为注解鲁国编年史《春秋》所作。

C.按剑而跽,握着剑,挺直身子。

这是一种警备的姿势。

古人席地而坐,两膝着地,要起身先得挺直上身。

D.冠者,成年人。

古代女子和男子在二十岁时行加冠礼,表示成年。

童子。

少年,未成年的男子。

3.下列语句分为四组,其中全部采用了委婉讳饰说法的一组是()①慈父见背②舅夺母志③猥以微贱④愿乞终养A.①③B.②④C.①②D.③④4.下列各项有关文化常识的表述正确的一项是()A.《左传》是我国第一部编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。

它依孔子修订的鲁史《春秋》的顺序,主要记载了东周前期的二百四五十年间各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物。

B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位,“晋侯、秦伯围郑”中的“侯”“伯”均是爵位。

C.“是寡人之过也”中的“寡人”即“寡德之人”,是君主的谦称;“敢以烦执事”中的“执事”是指办事的官吏,这里是对对方的敬称;“为赵宦者令缪贤舍人”中的“舍人”是指宦官。

D.“乃请荆卿曰”中的“卿”是古代对人的敬称,而“我自不驱卿”中的“卿”是妻子对丈夫的爱称。

高考文化常识练习1.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A. 古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。

即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭犹郊祀。

古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭对象分为三类:天神、地衹、人鬼。

D.古人对死的称谓等级森严,“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士曰不禄,庶人曰死”。

侯蒙属大夫,故死为“卒”。

2.下列对文中相关内容的解说,不正确一项的是()(3分)A.“迁谪”谓官吏因罪降职并流放,其中“迁”指官员的调动,有升有降,但“左迁”必是升职。

B.“母艰”,就是“母忧”,指母亲的丧事。

C.“河北”在古代指的是黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.“自号”,旧时给自己取的号,大都是士大夫和文人墨客,因均属通晓翰墨之人,无不别出匠心各有所好。

3.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“贞观”是唐朝太宗皇帝李世民的年号,年号是我国封建王朝帝王用来纪年的一种名称。

B.“陛下”原来指站在宫廷台阶下的侍者,后来成为与帝王面对面应对时对帝王的敬称。

C.“迁”是表示中国古代官吏调动常用词语。

具体表示升官之意,则常用“右迁”一词。

D.“乞骸骨”指古代官员自请退职,意为请求使骸骨归葬故乡,类似的词语还有“致仕”。

4.下列对文中词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“迁”在古代称调动官职,一般指升职,如:升迁。

也指贬谪,放逐,如“迁谪”指贬官远地,“迁客”指流迁或被贬谪到外地的官。

B.原文“宣德二年”中的“宣德”是年号。

习惯上,唐朝以前对殁世的皇帝一般简称谥号,如汉武帝、隋炀帝,而不称庙号;唐朝以后,由于谥号的文字加长,则改称庙号,如唐太宗、宋太祖等,到了明清两代才用年号来称呼,文中的年号还有“英宗”。

C.“明年进都督佥事”中,“明年“指“第二年”,而在现代汉语中,“明年”指“今年的后一年”,古今意义不同。

“进”在文中指“晋升”“提拔任用”。

D.文中“谥武勇”的“ 谥”是谥号。

古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号,一般根据他们的生平事迹与品德修养,进行一种褒扬的评价,也有表贬抑的评价。

如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,杨广为隋炀帝。

5.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“山东”,地理区域名,最早始于战国时期,当时称崤山以东的地区为“山东.。

B.“万世”,万代,讳指国君死;讳称死,还有“崩”“薨”“卒”“不禄”等。

C.“睚眦”,发怒时瞪眼睛;像瞪一下眼睛那样极小的怨仇也要报复,形容心胸狭窄。

D.《史记》,是中国历史上第一部编年体通史,原名《太史公书》,共130篇。

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()A.弘治,是中国明朝第九个皇帝明孝宗朱祜樘的年号。

年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号,始于汉武帝。

B.疏,又称“奏议”“奏疏”,是臣僚向帝王进言使用文书的统称。

其本意为“疏通”,这里引申为分条说明的文字。

C.父忧,为“丁父忧”的省写。

“丁忧”,古代官员父母亲去世后必须停职守制的制度,丁忧期间,丁忧人不准为官。

D.谥,谥号,是古代君主、诸侯这两类地位显贵者死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,给予的一个寓含善意评价或带有评判性质的称号。

7.下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是()(3分)A.殿试,是科举制度中最高一级的考试,在宫廷举行,由皇帝亲自主持,只考策问一场。

B.中书舍人、给事中、吏部尚书是古代官职;“政和”“建炎”和“绍兴”是皇帝年号。

C. 补,指官员由候补而正式上任;出,指京官外任;除,指降职或免去官职。

D.行伍,我国古代兵制,五人为伍,五伍为行,后用“行伍”泛指军队8.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A. “兼”“领”均表示兼任官职,“行”“守”均表示代理官职,“署”“权”则表示暂代官职。

B.“表”即“奏表”,是古代臣子呈给帝王的一种文书,常含表志陈情、诉说心曲之意,如《出师表》《陈情表》。

C.“视事”指官吏到地方检查公务,“下车”指官吏初到任,“乞骸骨”指官吏因年老请求退职,“致政”则指官员到任到职。

D.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》合称为“春秋三传”。

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“大学士”又称内阁大学士、殿阁大学士等,为辅助皇帝的高级秘书官。

B.“振恤”,即赈济与抚恤,即面对灾荒来袭时,各级政府和民间做的相应的反应和对策。

C.“诏”先秦时代上级给下级的命令文告称诏。

秦汉以后,专指帝王的文书命令。

D.“致仕”,“致”意思是“获得”,“仕”意为“官职”,“致仕”指获得官职。

10.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.“明道”是宋仁宗赵祯年号。

所谓“年号”,是从汉朝初年开始使用的、封建王朝用来纪年的一种名号。

B.“礼部”是古代“六部”之一,管理国家典章制度、祭祀、学校、科举等,并负责接待四方宾客等事务。

C.“立生祠”是古代一种民俗,即老百姓自发地为活人修建祠堂并加以奉祀。

其对象都是深得民心的官员。

D.“御史”是古代一种官名,其职责多有变化。

自秦朝开始,御史专为监察性质的官职,一直延续到清朝。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.畿辅:畿,指京畿;辅,三辅。

国都所在的地方,泛指京城附近地区。

B.尚方剑:俗称“尚方宝剑”,皇帝用来封赐大臣的剑,表示授权,可以便宜行事。

C.文士:知书能文之士,泛指文人,读书人。

科举制度为底层贫寒文士入仕治国提供了重要途径。

D.旦日:太阳初出、天亮时,或指明天、第二天,也特指农历正月初一。

12.下列对文中加点内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.丁卯、己巳、戊申,为古时天干地支纪时的术语,可以用来纪日、纪月和纪年,古人常将之与五行结合预测人的运命。

B.三公是中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。

周代已有此词,具体说法不一,一般认为是指司马、司徒、司空。

C.薨是古人对帝后之死的描述,后世有封爵的大官之死也称薨。

一般人死则称之为“卒”。

D.幸通常指封建帝王到达某地,也叫巡幸。

召幸特指皇帝对嫔妃的召见。

近幸则多指帝王对臣下而言。

13.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是() (3分)A.赐姓:古代天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。

多指以国姓赐与功臣,以示褒宠。

B.持节:古代官名。

汉末与魏晋南北朝时,掌地方军政的官员往往有使持节、持节、假节、假使节等称号。

使持节得诛杀中级以下官吏;持节得杀无官职的人;假节得杀犯军令者。

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

D.薨:古人对身故有多种方式的描述,古代称诸侯或有爵位的高官死去为薨。

也可用于皇帝的高等级妃嫔和所生育的皇子公主,或者封王的贵族。

14.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( ) (3分)A.文中“初举明经”的意思是起初通过明经科考试。

明经,汉朝出现的选举官员的科目,始于汉武帝时期,至宋神宗时期废除。

被推举者须明习经学,故以“明经”为名。

B.“甚得夷夏之心”中“夷夏”泛指少数民族和汉人。

“夏”是古代汉民族的自称;在古代,以中原为中心,人们将处于东、西、南、北方的少数民族分别称为东夷、西戎、南蛮、北狄。

C.“弱冠便自誓不受亲友赠遗”中“弱冠”指男子二十左右的年纪。

古代男子二十岁行冠礼,即戴上表示已成人的帽子,以示成年,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱”。

冠,帽子,指代成年。

D.“授”“迁”“补”“擢”是古代官职任免升降的术语,常见的还有“拜”“转”“徙”“升”等。

“授”“拜”“转”“补”是关于任职授官的,“擢”“升”是关于提升职务的,“徙”“迁”是关于调动职务的。

15.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.冠族指的是当地最有势力,人口最多的豪门世族。

B.大夫是古代官职名称,各朝代大夫的职能和级别多有不同。

C.辎重是指行军时由运输部队携带的军械、粮草、被服等物资。

D.社稷原指君主祈求国泰民安所祭祀的土谷之神,后也指国家。

16.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.《五经》指的是《诗》《书》《论语》《孟子》《春秋》五部儒家经典著作。

B.年号是中国古代帝王用来纪年的名号,是皇帝当政的时代标志,如河清、天和等。

C.象笏是用象牙做的笏。

笏是古代大臣上朝时用的手板,有事可以记在上面备忘。

D.致仕,古代将官员退休称作“致仕”,一般致仕的年龄为七十岁,有疾患则提前。

17.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.受禅,也叫禅让制,是中国上古时期以来推举首领的一种方式,即群体中个人表决,以多数决定。

B.楚辞是屈原创作的一种新诗体,也是中国文学史上第一部诗歌总集。

对《楚辞》及其研究史作研究的学科,今称为“楚辞学”。

C.四邻各族(九夷、八狄、七戎、六蛮)的居住区称为“四海”,“五湖四海”也泛指全国各地、天下。

D.“姬”姓,中华上古八大姓之一,得姓始祖为华夏民族的人文初祖黄帝,黄帝因长居姬水,以姬为姓。

18.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是()(3分)A.古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名使用有别,名供长辈呼唤;字是供平辈和晚辈称呼。

B.“署”表示授予官职,“兼”、“领”均表示兼任官职,“行”、“守”均表示代理官职,“权”则表示暂代官职。

C.“海盐民”“民”是对百姓的称谓,常见的百姓称谓还有:布衣、黔首、黎民、生民、庶民、黎庶、苍生、黎元、氓等。

D.古人往往用蛮、夷、戎、狄、胡、越等来泛指四方异族,如《史记,吴太伯世家》“蛮者,闽也,南夷之名,蛮亦称越”;对南方各族通称“百越”或“越族”。

19.下列各项古代文化常识错误的一项是( )(3分)A.社稷:社,古代指谷神,即农业之神;稷,指土地之神。

古时的君主为了祈求国事太平,五谷丰登,每年都要到郊外祭祀土地和五谷神,社稷也就成了国家的象征B.古诗文中经常提到“岁寒三友”,它们是松、竹、梅。

C.四书指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

五经指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

D.古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫下车;大臣年老请求辞官退休叫乞骸骨。

20.下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是()(3分)A.“践阼”亦作“践祚”,指即位、登基,其中“祚”指皇位;“祚”还有福分之意,如“门衰祚薄”中“祚”即为此义。