初中历史课程标准复习资料

- 格式:doc

- 大小:670.50 KB

- 文档页数:9

部编版:九上历史《全册背诵手册(1—21课)》第一单元古代亚非文明【思维导图】第1课古代埃及【课程标准】知道金字塔,初步了解古埃及文明。

1.尼罗河与古埃及文明(1)兴亡:位于非洲东北角,尼罗河贯穿埃及南北,古埃及文明被称为“尼罗河的赠礼”。

约从公元前3500年开始出现若干小国,公元前3100年左右初步实现统一;公元前525年,被波斯帝国吞并。

(2)版图:经历了古、中、新三个王国时代,埃及成为强大的军事帝国,北至叙利亚和小亚细亚交界处,以及幼发拉底河上游,向南扩展到尼罗河“第四瀑布”。

(3)文明:太阳历是古埃及天文学的突出成就之一。

象形文字是世界上最早的文字之一。

2.金字塔:古埃及文明的象征,反映了古埃及社会经济发展的较高水平,是古埃及人智慧的结晶。

3.法老的统治(1)统治:法老是全国的最高统治者,集军、政、财、神等大权于一身,国王经常用王杖责打大臣。

(2)危机:随着社会矛盾的激化,王权受到挑战,胡夫金字塔之后越修越小反映了王权的衰落。

第2课古代两河流域【课程标准】通过《汉谟拉比法典》,初步了解古代两河流域文明。

1.古代两河流域文明(1)范围:“两河”指西亚的幼发拉底河和底格里斯河,两河流域又称“美索不达米亚”。

(2)建国:约从公元前3500年起,产生了一些以城市为中心的小国。

(3)统一:约公元前2400年,实现了初步统一。

2.古巴比伦王国(1)统一:公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比完成了整个两河流域中下游地区的统一事业,建立了统一、强大的奴隶制国家。

(2)统治:实行君主专制制度,加强中央集权,制定了一部较为系统和完整的法典。

(3)影响:汉谟拉比在位时是古巴比伦王国最强盛的时期。

3.《汉谟拉比法典》(1)地位:是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

(2)内容:从法典中可知,古巴比伦分拥有公民权的自由民、无公民权的自由民和奴隶三个严格的社会等级;奴隶制度在古巴比伦相当发达,战俘是奴隶的主要来源,也有买卖奴隶的现象。

初中历史新课程标准试题一、选择题。

1. 中国古代四大发明中最早出现的是()。

A.火药。

B.指南针。

C.造纸术。

D.活字印刷术。

2. 春秋时期的社会制度是()。

A.奴隶制。

B.封建制。

C.亲族制。

D.资本主义制度。

3. 以下哪位是中国古代著名的思想家?A.孔子。

B.李白。

C.王安石。

D.苏轼。

4. 我国古代最早的封建王朝是()。

A.夏朝。

B.商朝。

C.周朝。

D.秦朝。

5. 秦始皇统一六国后,实行的制度是()。

A.郡县制。

B.郡县制。

C.郡县制。

D.郡县制。

二、判断题。

1. 春秋战国时期是我国封建社会的形成时期。

()。

2. 秦始皇统一六国后,废除了分封制。

()。

3. 《论语》是孔子的弟子们根据孔子的言行编撰的。

()。

4. 《三纲五常》是儒家思想的核心内容。

()。

5. 古代的科举制度是选拔官吏的一种方式。

()。

三、简答题。

1. 请简要介绍一下中国古代四大发明。

2. 什么是封建社会?封建社会的特点是什么?3. 请简述一下孔子的思想及其对中国古代社会的影响。

4. 请简要介绍一下春秋战国时期的社会制度和文化特点。

5. 秦始皇统一六国后,实行了哪些重要的制度变革?这些变革对中国古代社会产生了什么影响?四、论述题。

请结合中国古代历史的发展,谈谈你对中国古代社会制度演变的理解,以及对中国古代社会制度的评价。

五、综合题。

请根据你对中国古代历史的了解,结合教材内容,写一篇关于中国古代社会制度演变的文章,包括社会制度的起源、发展和变革,以及对中国古代社会制度的影响和评价。

以上就是初中历史新课程标准试题,希望同学们认真思考,认真作答。

初中历史课程标准试题一、选择题。

1. 下列哪个朝代是中国历史上的第一个封建王朝?A. 夏朝。

B. 商朝。

C. 周朝。

D. 春秋战国时期。

2. 以下哪个事件标志着中国封建社会的开始?A. 夏朝的建立。

B. 商朝的建立。

C. 周朝的建立。

D. 秦朝的建立。

3. 以下哪个朝代是中国历史上的第一个中央集权的封建王朝?A. 夏朝。

B. 商朝。

C. 周朝。

D. 秦朝。

4. 下列哪个朝代是中国历史上的第一个统一的封建王朝?A. 夏朝。

B. 商朝。

C. 周朝。

D. 秦朝。

5. 以下哪个朝代是中国历史上的第一个封建王朝?A. 夏朝。

B. 商朝。

C. 周朝。

D. 春秋战国时期。

二、填空题。

1. 中国封建社会的基本经济制度是_______。

2. 中国封建社会的基本政治制度是_______。

3. 中国封建社会的基本文化制度是_______。

4. 中国封建社会的基本军事制度是_______。

三、简答题。

1. 请简要介绍中国封建社会的基本经济制度。

2. 请简要介绍中国封建社会的基本政治制度。

3. 请简要介绍中国封建社会的基本文化制度。

4. 请简要介绍中国封建社会的基本军事制度。

四、论述题。

中国封建社会的基本特征是什么?请结合经济、政治、文化、军事等方面进行论述。

五、综合题。

请结合中国封建社会的基本特征,分析封建社会对中国历史的影响及其意义。

六、分析题。

请分析中国封建社会的兴衰周期及其原因。

七、解决问题题。

请结合中国封建社会的特点,思考封建社会对当代中国的启示及对策。

八、应用题。

请结合中国封建社会的基本特征,分析中国古代的社会结构及其变迁。

九年级历史必备知识点汇总及复习资料一、古代中国历史1. 夏商西周时期:了解夏朝的建立、商朝的兴衰以及西周的封建制度。

2. 春秋战国时期:掌握春秋五霸、战国七雄以及百家争鸣的历史背景和主要思想。

3. 秦汉时期:学习秦始皇的统一六国、中央集权制度以及汉武帝的文景之治。

4. 三国两晋南北朝时期:了解三国鼎立、两晋南北朝的分裂以及佛教的传入。

5. 隋唐时期:掌握隋朝的建立、唐朝的繁荣以及安史之乱的历史事件。

6. 五代十国时期:了解五代十国的分裂局面以及北宋的建立。

7. 元明清时期:学习元朝的统治、明朝的兴衰以及清朝的建立和康乾盛世。

二、近现代中国历史1. 晚清时期:了解鸦片战争、太平天国运动以及洋务运动的历史背景和影响。

2. 辛亥革命:掌握辛亥革命的背景、过程以及中华民国的成立。

3. 北洋政府时期:了解北洋政府的建立、军阀割据以及国民革命的兴起。

4. 抗日战争:学习抗日战争的背景、过程以及抗战胜利的意义。

5. 解放战争:掌握解放战争的背景、过程以及中华人民共和国的成立。

三、世界历史1. 古代希腊罗马:了解古希腊的民主制度、斯巴达克起义以及罗马帝国的兴衰。

2. 中世纪欧洲:掌握封建制度、十字军东征以及文艺复兴的历史背景。

3. 近代资本主义:学习工业革命、法国大革命以及美国独立战争的历史事件。

4. 世界大战:了解第一次世界大战、第二次世界大战以及战争对世界格局的影响。

5. 冷战时期:掌握冷战的背景、过程以及世界格局的变化。

四、复习资料1. 历史大事年表:整理重要历史事件的时间顺序,便于记忆和复习。

2. 历史人物简介:了解重要历史人物的生平、事迹以及影响。

3. 历史地图:掌握各个历史时期的地理分布和变化。

4. 历史名词解释:理解历史概念、术语的内涵和外延。

5. 历史试题解析:通过典型试题的解析,提高解题能力和历史思维。

五、历史分析方法1. 比较法:通过对不同历史时期、不同国家或地区的比较,发现历史发展的共性和差异。

初中历史课程标准笔记以下是一份初中历史课程标准的笔记,供您参考:一、课程性质初中历史课程是义务教育阶段的必修课程,旨在培养学生的历史素养,增强学生的人文素养和社会责任感。

二、课程基本理念1. 坚持正确的思想导向和价值判断,弘扬爱国主义、民族团结和改革开放等社会主义核心价值观。

2. 反映人类社会发展规律,继承优秀传统文化,汲取世界各民族文化的精华。

3. 构建完整、开放的历史课程体系,促进学生全面、健康发展。

4. 培养学生探究历史问题的能力和实事求是的科学态度,提高创新意识和实践能力。

三、课程设计思路1. 以“点-线”结合的方式呈现历史发展基本线索,通过重要史实、人物、现象等阐述人类历史发展基本进程。

2. 精选对学生终生学习必备的基础知识和基本技能,处理好基础知识的教授与能力培养之间的关系。

3. 注重历史学科的特点,以唯物史观为指导,将正确的价值判断融入对历史的叙述和评判中。

4. 建立与社会发展相联系的课程观念,密切与现实生活和社会发展的联系。

5. 引导学生积极参与、主动探究学习,倡导教师教学方式和学生学习方式的转变。

6. 利用现代信息技术手段,丰富和拓展历史学习资源。

四、课程目标1. 知识与能力:掌握基本的历史知识,了解历史发展基本线索和基本规律。

2. 过程与方法:学会运用唯物史观分析、解决问题的方法,提高探究历史问题的能力。

3. 情感态度价值观:培养爱国主义精神、民族认同感和社会责任感。

五、课程内容与要求(按古代、近代、现代顺序列举)请注意,具体内容可能会根据教材版本和地区有所不同,建议您查阅当地教材或咨询当地教育部门以获取准确信息。

初中历史新课标课程标准2022年版考试题库及答案一、选择题1. 下列哪项不属于我国古代“四大发明”的是?A. 指南针B. 火药C. 造纸术D. 圆规答案:D2. 以下哪个历史事件标志着中国封建社会的形成?A. 春秋战国B. 秦始皇统一六国C. 汉武帝大一统D. 三国两晋南北朝答案:C3. 下列哪个古代名城是“丝绸之路”的起点?A. 长安B. 洛阳C. 开封D. 杭州答案:A4. 以下哪个历史人物被誉为“药圣”?A. 孙思邈B. 张仲景C. 李时珍D. 华佗答案:C5. 以下哪个古代名将为唐朝开拓西域?A. 李靖B. 李光地C. 贺若弼D. 苏定方答案:D二、填空题6. 《汉宫秋》是东汉文学家________创作的,描绘了汉武帝与王昭君的爱情故事。

答案:班固7. 唐朝时期,我国著名的数学家________提出了“割圆术”,为后世数学发展奠定了基础。

答案:祖冲之8. 宋朝时期,我国著名的科学家________发明了指南针,为航海事业的发展做出了巨大贡献。

答案:沈括9. 明朝时期,我国著名的地理学家________编写了《徐霞客游记》,为地理大发现奠定了基础。

答案:徐霞客10. 清朝时期,我国著名的思想家、文学家________撰写了《红楼梦》,被誉为中国古代四大名著之一。

答案:曹雪芹三、判断题11. 《尚书》是我国古代最早的纪传体史书。

(错误)12. 秦始皇统一六国后,实行了“焚书坑儒”政策。

(正确)13. 唐朝时期,李白、杜甫、白居易被誉为“初唐三杰”。

(错误)14. 宋朝时期,苏轼、苏辙、王安石被誉为“苏门四学士”。

(正确)15. 明朝时期,郑和七次下西洋,展示了我国强大的海洋实力。

(正确)四、简答题16. 简述秦始皇统一六国后的历史意义。

答案:秦始皇统一六国,结束了长期的分裂割据局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族中央集权国家,为我国封建社会的形成和发展奠定了基础。

17. 简述唐朝时期的文化成就。

九年级下学期历史课程纲要学校名称:郑大一附中课程类型:义务教育必修课程教学材料:人民教育出版社《中国历史》八年级上册下册人民教育出版社《世界历史》九年级上册下册人民教育出版社《中国历史》七年级上册下册科目名称:九年级下学期历史复习课课程纲要授课教师:布国香授课时间:60个课时授课对象:九年级学生课程目标以《九年制义务教育初中历史课程标准》为指导,以教材为根本,注重复习过程、阶段测评和评价。

使学生获得基本的历史知识和能力,在此基础上培养良好的品德和健全的人格。

面向全体学生,注重培养学生的创新意识,以及与他人合作参与社会实践活动的能力。

探索新的教学途径,改进教学方法和教学手段,指导教学实践,组织丰富多彩的教学实践活动,为学生学习营造一个兴趣盎然的良好环境,激发学生学习历史的兴趣。

使学生积极主动的参与教学过程,勇于提出问题,学习分析问题和解决问题的方法,改变学生死记硬背和被动接受知识的学习方式。

不断提高学生分析和解决问题的能力。

为学生进入和适应社会打下基础,为学生进一步接受高一级学校教育打下基础。

为实现中考的高目标而努力。

课程内容导言课展示并学习本学期《课程纲要》整体把握教材义务教育课程标准实验教科书《中国历史》八年级上册第一单元侵略与反抗第1课鸦片战争第2课第二次鸦片战争期间列强侵华罪行第3课收复新疆第4课甲午中日战争第5课八国联军侵华战争活动课一模拟时事报道第二单元近代化的探索第6课洋务运动第7课戊戌变法第8课辛亥革命第9课新文化运动第三单元新民主主义革命的兴起第10课五四爱国运动和中国共产党的成立第11课北伐战争第12课星星之火,可以燎原第13课红军不怕远征难活动课二模拟导游──重走长征路第四单元中华民族的抗日战争第14课难忘九一八第15课“宁为战死鬼,不作亡国奴”第16课血肉筑长城第五单元人民解放战争的胜利第17课内战烽火第18课战略大决战第19课中国近代民族工业的发展第20课社会生活的变化第21课科学技术与思想文化(一)第22课科学技术与思想文化(二)义务教育课程标准实验教科书《中国历史》八年级下册第一单元中华人民共和国的成立和巩固第1课中国人民站起来了第2课最可爱的人第3课土地改革第二单元社会主义道路的探索第4课工业化的起步第5课三大改造第6课探索建设社会主义的道路第7课“文化大革命”的十年第三单元建设有中国特色的社会主义第8课伟大的历史转折第9课改革开放第10课建设有中国特色的社会主义活动课一社会调研──家乡的昨天和今天第四单元民族团结与祖国统—第11课民族团结第12课香港和澳门的回归第13课海峡两岸的交往第五单元国防建设与外交成就第14课钢铁长城第15课独立自主的和平外交第16课外交事业的发展活动课二历史纪实大家谈──新中国的外交第六单元科技教育与文化第17课科学技术的成就(一)第18课科学技术的成就(二)第19课改革发展中的教育第20课百花齐放推陈出新活动课三20世纪歌曲中的“历史”第七单元社会生活第21课人们生活方式的变化义务教育课程标准实验教科书《世界历史》九年级上册第一单元人类文明的开端第2课大河流域第3课西方文明之源第三单元古代文明的传播与发展第6课古代世界的战争与征服第7课东西方文化交流的使者第8课古代科技与思想文化(一)第9课古代科技与思想文化(二)第四单元步入近代第10课资本主义时代的曙光活动课二追访历史新闻──哥伦布发现了“新大陆”!第11课英国资产阶级革命第12课美国的诞生第13课法国大革命和拿破仑帝国活动课三我看拿破仑第14课“蒸汽时代”的到来第五单元殖民扩张与殖民地人民的抗争第15课血腥的资本积累第16课殖民地人民的抗争第六单元无产阶级的斗争与资产阶级统治的加强第17课国际工人运动与马克思主义的诞生第18课美国南北战争第19课俄国、日本的历史转折第七单元垄断资本主义时代的世界第20课人类迈入“电气时代”活动课四策划第二次工业革命成就展第21课第一次世界大战第八单元璀璨的近代文化第22课科学和思想的力量第23课世界的文化杰作义务教育课程标准实验教科书《世界历史》九年级下册第一单元苏联社会主义道路的探索第1课俄国十月革命第2课对社会主义道路的探索第二单元凡尔赛—华盛顿体系下的世界第3课凡尔赛—华盛顿体系第4课经济大危机第5课法西斯势力的猖獗活动课一老照片配文──图说法西斯暴行第三单元第二次世界大战第6课第二次世界大战的爆发第7课世界反法西斯战争的胜利活动课二战地采访──反法西斯战争必胜!第四单元战后主要资本主义国家的发展变化第8课美国经济的发展第9课西欧和日本经济的发展第五单元社会主义国家的改革与演变第10课苏联的改革与解体第11课东欧社会主义国家的改革与演变第六单元亚非拉国家的独立和振兴第12页亚非拉的奋起第13页动荡的中东地区活动课三致巴以人民的一封公开信第七单元战后世界格局的演变第14课冷战中的对峙第15课世界政治格局的多极化趋势第16课世界经济的“全球化”第八单元现代科学技术和文化第17课第三次科技革命第18课现代文学和美术第19课现代音乐和电影义务教育课程标准实验教科书《中国历史》七年级上册第8课中华文化的勃兴(一)第9课中华文化的勃兴(二)第16课昌盛的秦汉文化(一)第17课昌盛的秦汉文化(二)第21课承上启下的魏晋南北朝文化(一)第22课承上启下的魏晋南北朝文化(二)义务教育课程标准实验教科书《中国历史》七年级下册第7课辉煌的隋唐文化(一)第8课辉煌的隋唐文化(二)第13课灿烂的宋元文化(一)第14课灿烂的宋元文化(二)第21课时代特点鲜明的明清文化(一)第22课时代特点鲜明的明清文化(二)第二轮复习:专题、热点复习综合训练专题一:近现代中国人民的抗争与探索史专题二:中国近现代经济发展史专题三:世界主要资本主义国家的革命与改革专题四:近代以来国际关系格局的演变专题五:三次科技革命和经济全球化专题六:国际共产主义运动和民族解放运动史专题七:中国共产党领导的革命和建设专题八:热点复习课程实施第一轮复习:依据课本内容,按单元课的顺序进行复习,并进行阶段测试。

初中历史新课程标准考试题一、名词解释(10分)历史课程:历史(7——9年级)是义务教育阶段的必修课。

通过历史课程的学习,学生获得历史基本知识和技能,初步了解人类社会历史发展的基本过程,逐步学会用历史唯物主义观点分析问题、解决问题;增强爱国主义情感,继承和发扬中华民族的优秀文化传统,树立民族自尊心和自信心;初步形成正确的国际意识,理解和尊重其他国家和民族所创造的文明成果;学习和继承人类的传统美德,从人类社会历史发展的曲折历程中理解人生的价值和意义,逐渐形成正确的世界观、人生观和价值观。

中国古代史:开始于我国境内人类产生,结束于1840年鸦片战争爆发前夕,历经原始社会、奴隶社会和封建社会三个发展阶段二、填空(10分)1、《课程标准》的主体是(课程目标)和(内容标准)。

2、课程目标规定了学生在(知识与能力)(过程与方法)(情感态度与价值观)等三个方面应达到的总体目标3、《课程标准》的内容标准分为(中国古代史)、(中国近代史)、(中国现代史)、(世界古代史)、(世界近代史)、世界现代史等六个板块。

三、判断题(5分)1、课程资源包括:文字资源、实物资源、音像资源。

(×)2、历史教科书是开展历史教学活动的主要依据,是历史教育资源的核心部分。

( a)3、评价的核心是以人为本,以学生的发展为主;评价面向的少数精英,而不是学生大众。

(×)4、本课程旨在对学生进行公民教育和科学教育。

(×)5、区域性和全球性的环境问题的解决需要自身努力以及世界各国的通力合作。

(a )四、简答题(25分)1、怎样对历史学科进行教学?(7分)(1)以辨证唯物主义和历史唯物主义理论为指导,客观地分析历史人物、历史事件和历史现象,正确阐释人类社会发展的历史;坚持史论结合的原则,力求科学性、思想性和生动性的统一。

(2)以转变学生的学习方式为核心,注重学生学习历史知识的过程和方法,使学生学会学习。

鼓励学生通过独立思考和交流合作学习的习惯。

2022年版初中历史课程标准解读考题一、单项选择题。

(每题3分,共45分)1.中学历史学科核心素养不包含下列哪个( C )A.唯物史观B.时空观念C.全球史观D.历史解释2.历史课程是以马克思主义________的基本观点为指导,按照历史时序,展示中外历史发展的基本过程。

AA.唯物史观B.时空观念C.历史解释D.史料实证3.马克思主义根据人类社会生产力与生产关系基本矛盾的运动规律和趋势,把人类社会发展分为几种社会形态?DA.2种B.3种C.4种D.5种4.历史课程标准的目标的根本任务是落实(B)A.学生的核心素养B.立德树人C.正确的历史观、民族观、国家观D.学业质量5.下列对中国近代史上通商口岸的解读反映了不同的史观。

①它是西方列强对华商品和资本输出的基地,是中国半殖民地半封建社会的明显标记②它是中国技术、商业和金融中心,对推动中国经济和社会现代化发挥带头作用③它加强了中国和世界的联系,使中国纳入资本主义世界体系④它是中国了解和学习西方近代化工业文明的窗口这些史观依次为(A)A.革命史观/现代史观/全球史观/文明史观B.现代史观/革命史观/全球史观/文明史观C.全球史观/革命史观/现代史观/文明史观D.革命史观/现代史观/文明史观/全球史观6.他(哥伦布)的抱负和思想“不仅反映出中世纪的衰落,也反映了理性主义新时代的兴起”。

该材料用了何种史观解读美洲被发现的意义(B)A.全球史观B.社会史观C.革命史观D. 现代化史观7.学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反映核心素养要求的是(C )A.学习成绩B.综合素质C. 学业质量D.综合评价8.历史课程将7~9年级的学习确定为几个学段?AA.1个B.2个C.3个D.4个9.以下有关学业水平考试命题规划错误的是?DA.研制命题框架B.规划试卷结构和试题要求C.题目命制D.以实际问题为测试任务10.教材编写的原则不包括(B)A.坚持正确的政治方向和价值导向B.坚持创造性原则C.坚持系统性和科学性D.坚持适宜性和可操作性11.教材编写内容不可选择的是(D)A.从发展学生核心素养出发,精选内容B.有机融入重大主题教育C.反映时代发展和史学研究的新成果D.把仅属编者个人的学术观点写进教材。

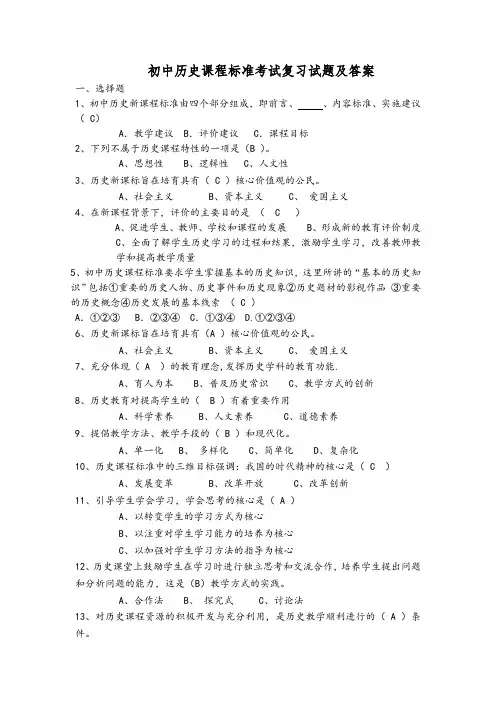

初中历史课程标准考试复习试题及答案一、选择题1、初中历史新课程标准由四个部分组成,即前言、、内容标准、实施建议( C)A.教学建议 B.评价建议 C.课程目标2、下列不属于历史课程特性的一项是(B )。

A、思想性B、逻辑性C、人文性3、历史新课标旨在培育具有( C )核心价值观的公民。

A、社会主义B、资本主义C、爱国主义4、在新课程背景下,评价的主要目的是( C )A、促进学生、教师、学校和课程的发展B、形成新的教育评价制度C、全面了解学生历史学习的过程和结果,激励学生学习,改善教师教学和提高教学质量5、初中历史课程标准要求学生掌握基本的历史知识,这里所讲的“基本的历史知识”包括①重要的历史人物、历史事件和历史现象②历史题材的影视作品③重要的历史概念④历史发展的基本线索( C )A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④6、历史新课标旨在培育具有(A )核心价值观的公民。

A、社会主义B、资本主义C、爱国主义7、充分体现( A )的教育理念,发挥历史学科的教育功能.A、育人为本B、普及历史常识C、教学方式的创新8、历史教育对提高学生的( B )有着重要作用A、科学素养B、人文素养C、道德素养9、提倡教学方法、教学手段的( B )和现代化。

A、单一化B、多样化C、简单化D、复杂化10、历史课程标准中的三维目标强调:我国的时代精神的核心是( C )A、发展变革B、改革开放C、改革创新11、引导学生学会学习,学会思考的核心是( A )A、以转变学生的学习方式为核心B、以注重对学生学习能力的培养为核心C、以加强对学生学习方法的指导为核心12、历史课堂上鼓励学生在学习时进行独立思考和交流合作,培养学生提出问题和分析问题的能力,这是(B)教学方式的实践。

A、合作法B、探究式C、讨论法13、对历史课程资源的积极开发与充分利用,是历史教学顺利进行的( A )条件。

A、基础B、特定C、保障14、教师在评价中要考虑到学生(C )的差异,要真正使评价能够促进每一个学生的发展。

初中历史课程标准中国古代史(一)中华文明的起源1.知道元谋人、北京人等早期人类的文化遗存。

2.简述河姆渡遗址、半坡遗址等原始农耕文化的特征。

3.知道炎帝、黄帝和尧、舜、禹的传说。

(二)国家的产生和社会变革1.简述夏朝建立的史实,知道禅让制到王位世袭制的演变。

2.了解夏、商、西周三代的更替。

简述西周分封制的主要内容。

3.知道春秋争霸和战国七雄的史实。

通过商鞅变法等史实,认识战国时期的社会变革。

(三)统一国家的建立1.了解秦兼并六国和秦始皇加强中央集权的史实,探讨统一国家建立的意义。

2.知道陈胜吴广起义。

3.列举汉武帝大一统的主要史实,评价汉武帝。

4.简述张差事通西域等史实;认识丝绸之路在中外交流中的作用。

(四)政权分立与民族融合1.了解三国鼎立形成的史实。

知道230年孙权派卫温到达夷洲(今台湾)的史实。

2.简述人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

3.概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。

(五)繁荣与开放的社会1.了解隋唐科举制度的主要内容。

2.列举"贞观之治"的主要内容,评价唐太宗。

3.知道武则天和"开元盛世"的基本史实。

4.了解唐朝的民族政策及唐与吐蕃等民族交往的史实。

5.以遣唐使、玄类西行、鉴真东渡等史实为例,说明唐代中外文化交流的发展。

(六)经济重心的南移和民族关系的发展1.知道辽、宋、西夏、金等政权的并立2.列举宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,了解中国古代经济重心的南移。

3.了解宋代的城市生活。

4. 简述成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝的史实,说明民族关系的发展。

知道元朝的行省制度,元朝政府对西藏、澎湖和琉球(今台湾)的管理。

(七)统一多民族国家的巩固和社会的危机1.了解明清两朝加强专制统治的主要措施。

2.知道戚继光抗倭、郑成功收复台湾和雅克萨之战等史实,感受中国人民反抗侵略的英勇斗争精神。

3.列举清朝设置驻藏大臣和平定大小和卓叛乱等史实,了解清朝加强对边疆地区管辖和维护国家统一的主要措施。

初中历史课程标准2011年版考试复习题纲一、选择题1、初中历史新课程标准由四个部分组成,即前言、、内容标准、实施建议(C)A.教学建议B.评价建议C.课程目标2、下列不属于历史课程特性的一项是(B )。

A、思想性B、逻辑性C、人文性3、历史新课标旨在培育具有(C )核心价值观的公民。

A、社会主义B、资本主义C、爱国主义4、在新课程背景下,评价的主要目的是( C )A、促进学生、教师、学校和课程的发展B、形成新的教育评价制度C、全面了解学生历史学习的过程和结果,激励学生学习,改善教师教学和提高教学质量5、初中历史课程标准要求学生掌握基本的历史知识,这里所讲的“基本的历史知识”包括①重要的历史人物、历史事件和历史现象②历史题材的影视作品③重要的历史概念④历史发展的基本线索(C )A.①②③B.②③④C.①③④ D.①②③④6、历史新课标旨在培育具有(A )核心价值观的公民。

A、社会主义B、资本主义C、爱国主义7、充分体现(A )的教育理念,发挥历史学科的教育功能.A、育人为本B、普及历史常识C、教学方式的创新8、历史教育对提高学生的( B )有着重要作用A、科学素养B、人文素养C、道德素养9、提倡教学方法、教学手段的(B )和现代化。

A、单一化B、多样化C、简单化D、复杂化10、历史课程标准中的三维目标强调:我国的时代精神的核心是(C )A、发展变革B、改革开放C、改革创新11、引导学生学会学习,学会思考的核心是(A )A、以转变学生的学习方式为核心B、以注重对学生学习能力的培养为核心C、以加强对学生学习方法的指导为核心12、历史课堂上鼓励学生在学习时进行独立思考和交流合作,培养学生提出问题和分析问题的能力,这是(B)教学方式的实践。

A、合作法B、探究式C、讨论法13、对历史课程资源的积极开发与充分利用,是历史教学顺利进行的(A )条件。

A、基础B、特定C、保障14、教师在评价中要考虑到学生(C )的差异,要真正使评价能够促进每一个学生的发展。

2022版《义务教育历史课程标准》练习题班级考号姓名总分一、填空题1.总书记多次强调,课程教材要发挥、的作用,必须坚持的指导地位,体现最新成果,体现中国和中华民族风格,体现党和国家对教育的基本要求,体现国家和民族基本价值观,体现人类文化知识积累和创新成果。

2.义务教育课程规定了、和,体现,在中发挥着关键作用。

3.坚持,提升水平,加强,落实。

4.22版《义务教育课程标准》修订原则是坚持目标导向;坚持问题导向;坚持创新导向。

5.22版《义务教育课程标准》强化了导向,优化了结构,研制了,增强了性,加强了。

6.各课程标准基于义务教育培养目标,将党的教育方针具体化细化为本课程应着力培养的核心素养,体现正确、和的培养要求。

7.各课程标准针对“内容要求”提出“学业要求”“教学提示”,细化了评价与考试命题建议,注重实现一致性。

8.是在一定的历史观指导下叙述和阐释人类历史进程的学科。

9.历史课程年级的学习为一个学段10.马克思主义指导下的历史学,以、、、为其重要功能。

11.是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。

12.是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。

13.是指对获取的史料进行辨析,并运用可信史料努力重现历史真实的态度与方法。

14.是认识历史的主要依据。

15.是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。

16.是学习和探究历史应具有的人文追求与社会责任。

17.历史课程的目标是落实根本任务,体现历史课程的功能,培养学生的,引导学生初步树立正确的、、、,、增、、。

18.马克思主义根据人类社会生产力与生产关系基本矛盾的运动规律和趋势,把人类社会发展分为、、、和五种社会形态。

19.学生通过学习不同历史时期各个方面的史实,了解人类社会从到、从到的发展历程,初步把握中外历史发展的基本线索,认识不同历史时期的时代特征。

20.历史课程内容根据通史叙事的结构和7〜9年级的学段要求,历史课程内容包括、、、、、,以及,共七个板块。

初中历史课程标准考试复习试题及答案一、选择题1、初中历史新课程标准由四个部分组成,即前言、、内容标准、实施建议( C)A.教学建议B.评价建议 C.课程目标2、下列不属于历史课程特性得一项就是(B )。

A、思想性B、逻辑性C、人文性3、历史新课标旨在培育具有( C )核心价值观得公民。

A、社会主义 B、资本主义 C、爱国主义4、在新课程背景下,评价得主要目得就是 ( C)A、促进学生、教师、学校与课程得发展B、形成新得教育评价制度C、全面了解学生历史学习得过程与结果,激励学生学习,改善教师教学与提高教学质量5、初中历史课程标准要求学生掌握基本得历史知识,这里所讲得“基本得历史知识”包括①重要得历史人物、历史事件与历史现象②历史题材得影视作品③重要得历史概念④历史发展得基本线索( C )A.①②③B.②③④C.①③④ D、①②③④6、历史新课标旨在培育具有(A )核心价值观得公民。

A、社会主义B、资本主义C、爱国主义7、充分体现( A )得教育理念,发挥历史学科得教育功能、A、育人为本B、普及历史常识C、教学方式得创新8、历史教育对提高学生得( B )有着重要作用A、科学素养B、人文素养 C、道德素养9、提倡教学方法、教学手段得(B)与现代化。

A、单一化B、多样化C、简单化D、复杂化10、历史课程标准中得三维目标强调:我国得时代精神得核心就是( C)A、发展变革B、改革开放C、改革创新11、引导学生学会学习,学会思考得核心就是( A )A、以转变学生得学习方式为核心B、以注重对学生学习能力得培养为核心C、以加强对学生学习方法得指导为核心12、历史课堂上鼓励学生在学习时进行独立思考与交流合作,培养学生提出问题与分析问题得能力,这就是(B)教学方式得实践。

A、合作法B、探究式C、讨论法13、对历史课程资源得积极开发与充分利用,就是历史教学顺利进行得( A )条件。

A、基础 B、特定C、保障14、教师在评价中要考虑到学生(C )得差异,要真正使评价能够促进每一个学生得发展。

初中历史课程标准复习资料一、选择1、、对待师生关系上不应当强调(A 。

A 、服从B 、尊重C 、赞赏D 、引导2、在下列教师行为中,属于心理健康表现的有 (BA 、交往中,将关系建立在互惠的基础上B 、冷静地处理课堂环境中的偶发事件C 、将不愉快情绪带入课堂,迁怒于学生D 、偏爱甚至袒护学习成绩好的学生3、评价是为了促进学生的全面发展,发展性评价的核心是(CA 、关注学生的学业成绩B 、关注学生在群体中的位置C 、关注和促进学生的发展D 、帮助学生认识自我,建立自信4、为了保证和促进课程对不同地区、学校、学生的要求,国家实行三级课程管理体制。

这三级课程是(DA 、必修课、选修课和活动课B 、理论课、实验课和活动课C 、显形课、隐形课与实践课D 、国家课程、地方课程和校本课程5、现代学生观的基本观点是(D①学生是发展的人②学生是独特的人③学生是自由的人④学生是教育活动的主体A 、①②③B 、②③④C 、①③④D 、①②④6、个别教师不允许学习差的学生参加考试、随意占用学生的上课时间、指派学生参加与教育教学无关的商业庆典活动等。

这些行为主要侵害的是学生的(CA 、健康权B 、名誉权C 、受教育权D 、隐私权7、下列哪种情况下造成的学生伤害事故,学校应当承担责任(DA 、在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的B 、学生或其监护人知道学生有特异体质,或者患有特定疾病,但未告之学校的C 、学生行为具有危险性,学校、教师已经告戒、纠正,但学生不听拒不改正的D 、学校组织学生参加教育教学活动或校外活动, 未对学生进行相应的安全教育, 并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的。

8.新课程主张课堂让学生至少有(B 时间的活动。

A 、 1/3B 、 2/3C 、 1/2D 、 1/49、指出哪一组是符合体验性目标陈述方式的 ( CA. 说出、表演、展示B. 设计、制作、创作C. 感受、参加、养成D. 解释、完成、背诵10、课程变革可以在课程内涵的丰富、课程理念的演进和 (D 三个层面上展开。

初中历史课程标准复习资料work Information Technology Company.2020YEAR初中历史课程标准复习资料一、选择1、、对待师生关系上不应当强调( A )。

A、服从B、尊重C、赞赏D、引导2、在下列教师行为中,属于心理健康表现的有( B )A、交往中,将关系建立在互惠的基础上B、冷静地处理课堂环境中的偶发事件C、将不愉快情绪带入课堂,迁怒于学生D、偏爱甚至袒护学习成绩好的学生3、评价是为了促进学生的全面发展,发展性评价的核心是( C )A、关注学生的学业成绩B、关注学生在群体中的位置C、关注和促进学生的发展D、帮助学生认识自我,建立自信4、为了保证和促进课程对不同地区、学校、学生的要求,国家实行三级课程管理体制。

这三级课程是(D )A、必修课、选修课和活动课B、理论课、实验课和活动课C、显形课、隐形课与实践课D、国家课程、地方课程和校本课程5、现代学生观的基本观点是(D )①学生是发展的人②学生是独特的人③学生是自由的人④学生是教育活动的主体A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④6、个别教师不允许学习差的学生参加考试、随意占用学生的上课时间、指派学生参加与教育教学无关的商业庆典活动等。

这些行为主要侵害的是学生的(C )A、健康权B、名誉权C、受教育权D、隐私权7、下列哪种情况下造成的学生伤害事故,学校应当承担责任( D )A、在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的B、学生或其监护人知道学生有特异体质,或者患有特定疾病,但未告之学校的C、学生行为具有危险性,学校、教师已经告戒、纠正,但学生不听拒不改正的D、学校组织学生参加教育教学活动或校外活动,未对学生进行相应的安全教育,并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的。

8.新课程主张课堂让学生至少有(B)时间的活动。

A、1/3B、2/3C、1/2D、1/49、指出哪一组是符合体验性目标陈述方式的( C )A.说出、表演、展示B.设计、制作、创作C.感受、参加、养成D.解释、完成、背诵10、课程变革可以在课程内涵的丰富、课程理念的演进和(D)三个层面上展开。

A.教材的更新B.教师的发展C.学生的选择D.课程制度的变迁11.新课程提倡的三维教学目标是指( D )A.知识、技能和方法B.情感、态度和价值观C.知识、技能和情感D.知识与技能、过程与方法、情感态度和价值观12.首倡“教师作为研究者”的学者是( A )A.斯腾豪斯B.斯腾伯格C.杜威D.赫尔巴特13. 教师提高研究技能的三种途径是( B )A、自主、合作、探究B、阅读、合作、行动研究C、学习、讨论、创新D、兴趣、发现、研讨14.以培养学生技能为目的,一般程序为:定向——示范——参与性练习——自主性练习——迁移的教学模式为( B )A.讲解——接受式B.示范——模仿式C.探究发现式D.情境——陶冶式15.在“对话互动”式的教学过程中,教师和学生的关系是( C )A.教师是主体,学生是客体B.学生是主体,教师是客体C.都是主体D.都是客体16.探究学习实施的过程是( B )A.计划阶段—问题阶段—研究阶段—解释阶段—反思阶段B.问题阶段—计划阶段—研究阶段—解释阶段—反思阶段C.问题阶段—计划阶段—研究阶段—反思阶段—解释阶段D.计划阶段—问题阶段—解释阶段—研究阶段—反思阶段17.展示学校的办学宗旨和特色的课程是( B )A.地方课程B.校本课程C.国家课程D.学科课程18.教学过程的中心环节是( B )A.备课B.上课C.批改作业D.考试19.20世纪90年代初,美国著名的卡内基金会提交了一份名为《准备学习:国家的指令》的报告有七个方面的内容,其中排在第二位的是( A )A.学校需要家庭的支持B.学校需要社会的支持C.学校需要专家的支持D.学校需要政府的支持20.教育的中心和灵魂在( B )A.学生B.学校C.教师D.校长21.新课程把教学过程看是( A )。

A、师生交往、积极互动、共同发展的过程B、课程传递和执行的过程C、教师的教与学生的学的过程D、是知识传授与学生能力发展的过程22.建立评价学生全面发展的评价指标体系必须包括( C )A.学科学习目标B.一般发展目标C.学科学习目标和一般性发展目标D.情感目标23、课程目标根据知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观三个维度设计,三个方面相互渗透,融为一体,注重( C )的整体提高。

A、历史知识B、历史能力C、历史素养24.( A )是历史学习和发展的主体。

A、学生B、教师C、学生和教师25、阅读是学生的( A )行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。

A、个性化B、整体化C、综合化26、历史教育必须在课程目标和内容、教学观念和( B )、评价目的和方法等方面进行系统的改革。

A、学习态度B、学习方式C、学习目的27、关于新教材的错误说法是(A)。

A.教材是唯一的课程资源B. 教材是核心的课程资源C. 教材是课程标准的体现D.教材是教学的主要依据28、所谓“自我反思”是指(C)A、是教师作为专业人员之间的交往、互助与合作;B、是研究者以叙事、讲故事的方式,表达对教育的理解和解释;C、是指教师把自己日常所从事的教育教学活动作为思考和研究对象;29、校本教研的核心要素是(A)A、自我反思、同伴互助和专家引领;B、教育叙事、同伴互助和专家引领;C、案例、自我反思和同伴互助;30、为了提高学生的记忆力,训练学生的思维,培养学生分析、思考、探究问题的能力和独立学习的能力、苏霍姆林斯基创造了(A)等教学方法。

A、记忆法、思维法和研究性学习方法;B、观察法、思维法和探险性学习方法;C、复习法、检测法和研究性学习方法;31、(A)是多元智能理论确立的直接教学目标。

A、深刻理解并学以致用;B、培养全面发展的人;C、让学生掌握知识、提高能力。

32、建构主义理论中阐述学习的四大要素是(B)A理解、记忆、协作、交流。

B情境、协作、交流和意义建构。

C自主、合作、探究、记忆。

33、新课程的培养目标应体现时代要求。

要使学生(A)①具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,具有社会主义民主法制意识。

②逐步形成正确的世界观、人生观、价值观,具有社会责任感。

③具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识④具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法,具有健壮的体魄和良好的心理素质A.①②③④ B. ①② C. ②③④34、历史课程改革应有利于树立以(A.)为主体的教学观念。

A.学生B. 教师C. 学校D.课程35、《历史课程标准》中, 把过程与方法作为课程目标提出来,是为了注重(C)A. 分析历史问题B.积累历史知识C. 转变学生的学习方式D.评价历史人物36、新课程在课程管理方面为增强课程对地方、学校及学生的适应性实行( B )A.国家统一管理课程B.国家、地方、学校三级课程管理C.学校自主管理课程37、所谓在教学时要“用一把钥匙开一把锁”,是指教师要有( A )A、针对性B、逻辑性C、知识性D、创造性38、新课程的培养目标应体现( A )A时代的要求 B教学要求C家长的要求D学校的要求39、教育改革的核心是(C)A教材改革B课堂教学改革C课程改革D教师素质提高40、教材编写、教学、评估和考试的依据是( C )A教学大纲 B学生发展特点 C国家课程标准 D课程改革纲要41.历史课程应突出体现义务教育的普及性、基础性和(C)A. 统一性B.系统性C. 发展性D.完整性42.新课程教学改革要求我们首先确立起( B )。

A、先进的教学观念B、与新课程相适应的、体现素质教育精神的教学观念C、教师为主导,学生为主体的教学观念D、以课堂教学为中心教学观念43、课程改革是推进素质教育的历史的(A)选择。

A必然B必要C必需44、关注学生的情绪生活和情感体验,教师要用( C )去实施教。

A、嘴B、耳C、心D、眼45、新课程提倡培养学生的综合能力,综合能力的培养要靠教师集体智慧的(A)。

A发挥B发展C发扬46、新课程呼唤综合型教师,这是一个非常值得注意的( C )。

A变革B改变C变化47、课程不是教学的( A )。

A、权威B、方向C、目标D、计划48、改变应试教育模式下的学科本位课程体系,建构与时代精神相适应的旨在培养和提高人的素质的课程体系,是实施素质教育的( C )环节。

A重要B必要C首要49、教育的根本功能是( C )。

A、提高教育教学质量B、为社会输送合格的人才C、促进人的成长与全面发展D、为了一切学生50、在新课程改革中,对“课程”含义的理解应该是( D )。

A、教学计划、课程标准、教科书等文件B、课程标准规定的各学科课程C、教师和学生共同开发的课程D、包括学科课程、综合化课程、实践活动类课程和潜隐形课程四大类课程二、填空1、教师讲课语言生动、形象、简洁、准确、富有吸引力,声音抑扬顿挫,并伴有适当的表情,使学生产生兴趣,易引起学生(无意注意)2、教师是学习的(组织者)(引导者)(合作者)。

3、学科教学要以(人的全面发展)为本。

4、课程资源的开发和利用,是保证新课程实施的(基本条件)。

5、历史课程应突出体现义务教育的(普及性)、(基础性)和(发展性),应面向(全体学生),为学生进入和适应社会打下基础,为学生进一步接受高一级学校教育打下基础。

6、历史课程应使学生获得基本的历史知识和能力,培养良好的(品德)和健全的(人格)7、历史课程应避免(专业化)、(成人化)倾向,克服(重知识、轻能力)的弊端,不刻意追求历史学科体系的(完整性)。

8、目前可以证明的我国境内最早的人类是(元谋人)。

9、《史记》的作者是(司马迁)10多元智力理论是新课程改革的理论基础之一,其提出者为(加德纳)11、开展教育工作,首先需要(确立教育目的)12、教学关系是教师的教与学生的学的统一,这种统一的实质是(师生交往)。

13、课程改革是我国教育领域的一场广泛深入的教育(创新)。

14、校本教研的主体是(教师)15、展示学校的办学宗旨和特色的课程是(校本课程)三、列举1、初中历史课程标准内容标准的六大板块是什么?中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史2、初中历史课程标准的三维目标是什么?知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观3、历史课程标准(7—9年级)》由哪四部分组成?前言、课程目标、内容标准和实施建议4、目前形成的《历史课程标准(7—9年级)》具有哪些特点:充分体现了义务教育的特点体现了时代精神构建了新的初中历史课程体系根据初中生的认知特点,提出了不同层次的目标要求,减轻了学习负担,降低了课程难度倡导探究式学习方式倡导教学观念和教学方法的更新为课程实施留有较大的空间提出了较为明确的评价目标和建议,具有可操作性。