气 象 地 理 区 划

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

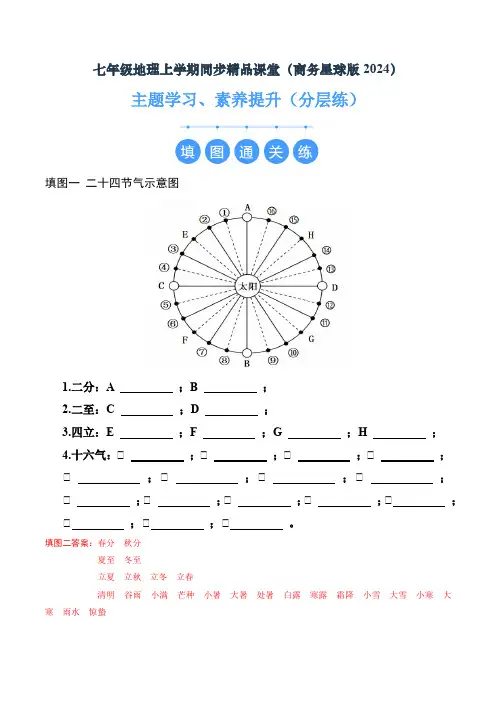

七年级地理上学期同步精品课堂(商务星球版2024)主题学习、素养提升(分层练)填图一二十四节气示意图1.二分:A ;B ;2.二至:C ;D ;3.四立:E ;F ;G ;H ;4.十六气:① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① ;① 。

填图二答案:春分秋分夏至冬至立夏立秋立冬立春清明谷雨小满芒种小暑大暑处暑白露寒露霜降小雪大雪小寒大寒雨水惊蛰北京时间2月4日16点26分53秒,我国迎来了2024年第一个节气--立春。

读下图,完成下面小题。

1.下列诗句中,与“立春”这一节气相吻合的是()A.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪B.冰伴游鱼跃,和风待柳芳C.稚子立杆无影惑,老翁笑指日当空D.久立庭前听菊笑,长衫沾露盼盈香2.关于我国迎来了2024年第一个节气--立春时刻时,下列对应地理现象的叙述,正确的是()A.滨州昼长夜短B.地球位于图2中的④~④之间C.我国将大面积进入白昼D.太阳直射点正在北移1.B 2.D【解析】1.北风卷地白草折,胡天八月即飞雪"描述的是冬季的景象,故A错误;"冰伴游鱼跃,和风待柳芳"描述的是春季的景象,故B正确;"稚子立杆无影惑,老翁笑指日当空"描述的是夏至的景象,故C错误;"久立庭前听菊笑,长衫沾露盼盈香"描述的是秋季的景象,故D错误;故选B。

2.由题干可知,立春时间为北京2月4日,太阳直射点在冬至日到春分日之间,即地球位于图2中的④--④之间,B错误;此时北半球昼短夜长;白昼渐长,不是大面积进入白昼;AC错误;太阳直射点从南回归线向赤道移动,即向北移动,D正确。

故选D。

二十四节气是中华传统文化的瑰宝,已被列入世界非物质文化遗产名录。

它是根据地球在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置变化而制定的,用于指导人们生产生活。

如图为二十四节气图。

据此完成下面小题。

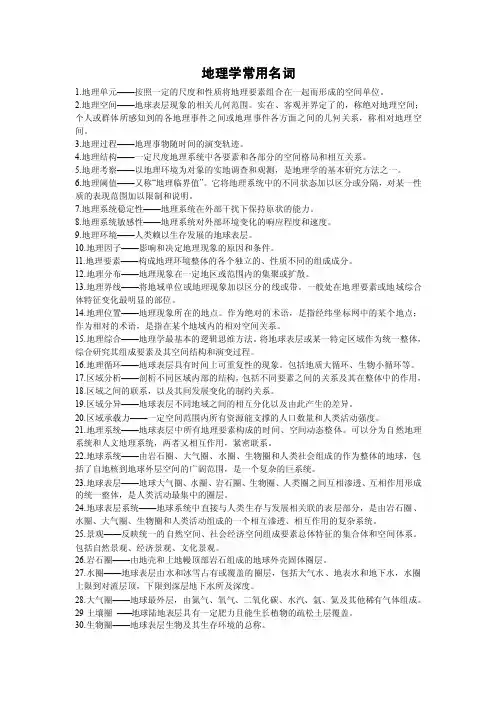

地理学常用名词1.地理单元——按照一定的尺度和性质将地理要素组合在一起而形成的空间单位。

2.地理空间——地球表层现象的相关几何范围。

实在、客观并界定了的,称绝对地理空间;个人或群体所感知到的各地理事件之间或地理事件各方面之间的几何关系,称相对地理空间。

3.地理过程——地理事物随时间的演变轨迹。

4.地理结构——一定尺度地理系统中各要素和各部分的空间格局和相互关系。

5.地理考察——以地理环境为对象的实地调查和观测,是地理学的基本研究方法之一。

6.地理阈值——又称“地理临界值”。

它将地理系统中的不同状态加以区分或分隔,对某一性质的表现范围加以限制和说明。

7.地理系统稳定性——地理系统在外部干扰下保持原状的能力。

8.地理系统敏感性——地理系统对外部环境变化的响应程度和速度。

9.地理环境——人类赖以生存发展的地球表层。

10.地理因子——影响和决定地理现象的原因和条件。

11.地理要素——构成地理环境整体的各个独立的、性质不同的组成成分。

12.地理分布——地理现象在一定地区或范围内的集聚或扩散。

13.地理界线——将地域单位或地理现象加以区分的线或带。

一般处在地理要素或地域综合体特征变化最明显的部位。

14.地理位置——地理现象所在的地点。

作为绝对的术语,是指经纬坐标网中的某个地点;作为相对的术语,是指在某个地域内的相对空间关系。

15.地理综合——地理学最基本的逻辑思维方法。

将地球表层或某一特定区域作为统一整体,综合研究其组成要素及其空间结构和演变过程。

16.地理循环——地球表层具有时间上可重复性的现象。

包括地质大循环、生物小循环等。

17.区域分析——剖析不同区域内部的结构,包括不同要素之间的关系及其在整体中的作用,18.区域之间的联系,以及其间发展变化的制约关系。

自然区划名词解释自然区划自然区划是指对地球表面按照自然要素的特征和分布进行划分和区域划定的工作,目的是为了研究和管理不同地域的自然环境和资源。

它是地理学、生态学等学科的重要研究内容,能够帮助人们更好地理解地球上的自然现象和资源分布。

以下是一些与自然区划相关的名词及其解释:1. 生态区生态区指在地球表面上,根据生物群落特征和生物地理分布规律而划分的区域。

生态区的划分依据包括植被类型、动物种类、气候水文等因素。

•示例:热带雨林是一个生态区,它具有高温多雨、丰富植被和动物种类多样等特点。

2. 气候带气候带是根据气候特征和分布规律将地球表面划分为一系列纬度带状区域。

气候带的划分主要依据是降水量和温度等因素。

•示例:副热带气候带是位于热带和温带之间的一个气候带,它的特点是温度适宜,降水量适中。

3. 地貌单元地貌单元是指地面上具有独特地貌特征的单元区域。

地貌单元的划分基于地形形态、地质构造和地貌过程等因素。

•示例:高原是一种地貌单元,它通常位于山脉之间,地势相对平坦,植被矮小。

4. 资源区资源区是根据地球上自然资源的分布特征将地表划分为不同区域,以便进行资源的合理开发和利用。

•示例:盆地是一种资源区,它通常具有富含石油、天然气等资源的地下结构。

5. 生物地理区生物地理区是根据生物种类和分布特征将地球表面划分为不同区域。

生物地理区的划分主要依据是生物多样性和物种分布的差异。

•示例:北极是一个生物地理区,它寒冷且缺乏植被,适应寒冷环境的动物种类较少。

通过对自然区划相关名词的学习和理解,我们能够更加全面地认识和研究地球的自然环境和资源分布,从而更好地保护和利用自然资源。

气团:在水平方向上物理性质相对均匀的大范围空气团。

锋:冷暖气团之间十分狭窄的过渡区域。

山地背风波:气流越山时,在一定条件下,会在山脊背风面上空形成的波动气流。

风切变:是指空间两点间风的矢量差。

下击暴流:能引起地面过近地面出现大于18米/秒雷暴大风的那股突发性的强烈下降气流。

低空风切变:把在500米高度以下风险风速在空间一定距离上的变化称为低空风切变。

顺风切变:指的是飞机在起飞或着陆过程中,水平风的变量对飞机来说是顺风。

高空急流:是位于对流层上层或平流层中的一股强而窄的气流,其中心轴的方向是准水平的,急流区的风速下限为30米/秒。

晴空乱流:是指在6000米以上高空且与对流云无关的乱流。

大气环流:是指地球上空大气层中大规模的气流运动。

季风:是指一个大范围地区内盛行风向有明显季节变化的现象。

露点温度:当空气中水汽含量不变且气压一定时,气温降低到使空气打到饱和时的温度。

有效能见度:指测站视野180度以上范围都能达到的最大能见度。

主导能见度:指观测到的达到或超过四周一半或机场地面一半的范围所具有的最大能见度。

着陆能见度:指飞机着陆时从飞机上观测跑道的能见度。

热成风:由气温的水平差异而形成的风称为热成风。

大气稳定度:大气对垂直运动的阻碍程度。

对流:指大气中的一团空气在热力或动力作用下的强烈而且比较有规则的升降运动。

热雷暴:由于热力对流产生的雷暴叫热雷暴。

焚风:气流过山后沿着背风坡向下吹的热而干的风。

冷锋:锋面在移动过程中,冷气团起主导作用,推动锋面想暖气团一侧移动,锋面过后温度降低,这种锋面称为冷锋。

龙卷:从积雨云中伸展出来的漏斗状的猛烈旋转的云柱。

飑:气象上把大气中风突然急剧变化的现象称为飑。

飞机积冰:指飞机机身表面某些部位聚集冰层的现象。

密度高度:指飞机高度上的实际空气在标准大气中对应的高度。

飞机颠簸:飞机在飞行中遇到扰动气流,会产生震颠,上下抛掷,左右摇晃,造成操作困难,仪表不准等现象。

累积云量:某层云的可见云量与其下各层云的总云量之和。

中国地理气候及区域划分中国气候1.青藏高原地区因海拔大都在4000米以上,因此属于高原山地气候;2.西北地区大部分远离海洋,靠近亚洲高压源地,大陆性强,属温带大陆性气候;3.黑龙江和内蒙古的北部地区,纬度较高,年积温在1400°以下,属寒带针叶林气候;4.华北和东北地区及黄土高原地区降水在八百毫米以下,受夏季风影响,属温带季风气候;5.江南、华南和西南地区受东南和西南季风的影响较大,降水量在1000毫米以上,为中低纬度,属亚热带季风气候;6.西双版纳地区和雷州半岛及台湾南部地区,位于热带,大部分时间受西南和东南季风控制,常年高温,分干湿两季,为热带季风气候。

中国区域划分:按经济带划分1.东部沿海地区:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳(18个省、区、市)。

2.中部内陆地区:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽,江西、河南、湖北、湖南(9个省、区)。

3.西部边远地区:四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(9个省、区)。

按行政区域划分:1.华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古(5个省、市、区)。

2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连(4个省、市)。

3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、夏门、青岛(10个省、市)。

4.中南地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。

5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)。

6.西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(5个省、区)。

中国经济区域划分① 三大地带东部地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省市;②中部地带包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8省;③西部地带包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12个省、自治区。

中国的风能资源及区划说明V er 1.00 Date 2006.11.16我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。

据国家气象局估算,全国风能密度为100W/㎡,风能资源总储量约1.6×105MW,特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区,每年风速在3m/s以上的时间近4,000h左右,一些地区年平均风速可达6~7m/s以上,具有很大的开发利用价值。

中国气象学界根据全国有效风能密度、有效风力出现时间百分率,以及大于等于3m/s和6m/s 风速的全年累积小时数,将我国风能资源划分为如下几个区域。

1、东南沿海及其岛屿,为我国最大风能资源区这一地区,有效风能密度大于、等于200W/㎡的等值线平行于海岸线,沿海岛屿的风能密度在300W/㎡以上,有效风力出现时间百分率达80~90%,大于等于8m/s的风速全年出现时间约7,000~8,000h,大于等于6m/s的风速也有4,000h左右。

但从这一地区向内陆,则丘陵连绵,冬半年强大冷空气南下,很难长驱直下,夏半年台风在离海岸50km时风速便减少到68%。

所以,东南沿海仅在由海岸向内陆几十公里的地方有较大的风能,再向内陆则风能锐减。

在不到100km的地带,风能密度降至50W/㎡以下,反为全国风能最小区。

但在福建的台山、平潭和浙江的南麂、大陈、嵊泗等沿海岛屿上,风能却都很大。

其中台山风能密度为534.4W/㎡,有效风力出现时间百分率为90%,大于等于3m/s的风速全年累积出现7,905h。

换言之,平均每天大于等于3m/s的风速有21.3h,是我国平地上有记录的风能资源最大的地方之一。

2、内蒙古和甘肃北部,为我国次大风能资源区这一地区,终年在西风带控制之下,而且又是冷空气入侵首当其冲的地方,风能密度为200~300W/㎡,有效风力出现时间百分率为70%左右,大于等于3m/s的风速全年有5,000h以上,大于等于6m/s的风速在2,000h以上,从北向南逐渐减少,但不象东南沿海梯度那么大。

2划分

具体来讲,气象负荷区是依据什么来划分的呢?气象条件又有哪些呢?自然环境的影响因素很多,把每个因素都考虑进来,既不经济,也不现实。

科学的思维方式就是抓住影响力较大的主要因素。

由于我国幅员辽阔,温差变化大,气象条件各异;科技工作者主要依据风速、导线表面结冰厚度和温度这三个主要因素来划分气象负荷区。

各国气象负荷区的划分可能不同。

我国长途电信明线的负荷区划分为轻负荷区、中负荷区、重负荷区和超重负荷区这四个等级。

具体如表1所示:

表1 气象负荷区等级条件表

负荷区识别轻负荷区中负重负超重负

3应用

看到上面的这些说明,大家应该明白了。

气象负荷区的概念将不仅仅应用在通信领域,在电力的输变线路同样存在着气象负荷区的应用。

具体来说我们在架设架空明线时,在不同的气象负荷区,采用什么样的杆线?施工强度选择什么样的等级?采用什么型号的导线等?都需要根据相应气象负荷区的要求选定。

这样做既保证了通信线路的安全,又经济合理!如果都按“超重负荷区”的要求来建设通信线路。

线路是安全了,但建设成本大大提高。

经济上是非常不合算的。

气数象理的顺序气数象理的顺序可以理解为“气数-象-理”的顺序。

具体来说,它包含了以下几个方面的内容:1. 气:指的是气候学、大气科学等相关领域的知识。

它涉及的内容包括气象要素、气候变化、天气预报等。

了解气候学的基本理论和常用方法,能够对气候变化进行分析和预测,以及能够解释和理解天气现象和气候事件的发生。

2. 数:指的是数学的知识。

数学是一门研究数量、结构、变化以及空间和形式的学科。

在气象领域中,数学被广泛应用于天气预报模型的建立和分析、观测数据的处理和分析、气候变化的数学模型等方面。

掌握数学相关的知识,能够帮助人们更好地理解和分析气象数据和模型结果。

3. 象:指的是地理学的知识。

地理学是研究地球的空间分布、地表和地下的自然和人文现象的学科。

在气象领域中,地理学的知识非常重要,因为地理环境对气象要素和气候变化有着重要的影响。

例如,地形、海洋、植被等地理要素对气象系统有着显著的影响。

了解地理学的基本知识,并能够将其应用到气象研究中,能够提高气象预报和气候研究的准确性和可靠性。

4. 理:指的是物理学的知识。

物理学是研究物质和能量之间相互关系的学科。

在气象学中,物理学的知识是必不可少的,因为气象现象和过程涉及到能量传递、热力学和动力学等物理学原理。

了解物理学的基本概念和定律,并能够将其应用到气象学中,能够对气象现象和过程进行解释和分析,从而提高气象预报和气候研究的能力。

总结起来,气数象理的顺序是一种系统化的学习和研究顺序,通过先了解气候学和气象学基本知识,然后学习数学、地理学和物理学等相关知识,以更好地理解和分析天气、气候现象和气象模型。

这种顺序能够帮助人们建立系统化的气象认知和研究能力。

气象地理区划

全国一级气象地理区划

一级区划中,将我国划分为十一个大区,分别为:

西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省(区);

华北地区:山西、河北二省,北京、天津二市和河南、山东两省黄河以北地区;

内蒙古地区:内蒙古自治区;

东北地区:辽宁、吉林和黑龙江三省;

黄淮地区:黄河至淮河间所含的河南、山东、安徽、江苏四省地区;

江淮地区:淮河至长江间所含河南、湖北、安徽、江苏四省地区;

江南地区:长江至南岭间所含的湖北、湖南、江西、浙江、安徽、江苏、上海和福建北部(从南岭向东延伸)等地;

江汉地区:江淮、黄淮以西的河南、湖北其余地区;

华南地区:广东、广西、海南、台湾四省(区)和福建南部、香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南地区:四川、重庆、贵州、云南四省(区、市);

西藏地区:西藏自治区。

国道

国道,就是国家干线公路的简称,目前我国共有70条国道,并根据其地理走向分为3类。

第一类是以北京为中心,作扇面辐射的公路,共12条,约1.4万公里;第二类是中国版图之内南北走向的公路,共28条,约3.9万公里;第三类是东西走向的公路,共30条,约 5.3万公里。

为区分这3类国道,每条公路干线常采用三位阿拉伯数字作为编号来表示。

编号3位数中的第一位数字表国道类别:1××代表第一类以北京为中心的放射性国道;2××代表第二类南北走向的国道;3××代表第三类东西走向的国道。

编号3位数中的第二、三位数字表示国道的排列顺序,“1××”的“××”就是第一类国道自北向南按顺时针方向排列的序数。

身份证号码编排规则

(1)前1、2位数字表示:所在省份的代码;

(2)第3、4位数字表示:所在城市的代码;

(3)第5、6位数字表示:所在区县的代码;

(4)第7~14位数字表示:出生年、月、日;

(5)第15、16位数字表示:所在地的派出所的代码;

(6)第17位数字表示性别:奇数表示男性,偶数表示女性;

(7)第18位数字是校检码:也有的说是个人信息码,一般是随计算机的随机产生,用来检验身份证的正确性。

校检码可以是0~9的数字,有时也用x表示。

作为尾号的校验码,是由号码编制单位按统一的公式计算出来的,如果某人的尾号是0-9,都不会出现X,但如果尾号是10,那么就得用X来代替,因为如果用10做尾号,那么此人的身份证就变成了19位。

X是罗马数字的10,用X来代替10,可以保证公民的身份证符合国家标准。