中国气象灾害总结(表格型)

- 格式:ppt

- 大小:109.50 KB

- 文档页数:11

1.阅读材料,回答下列问题。

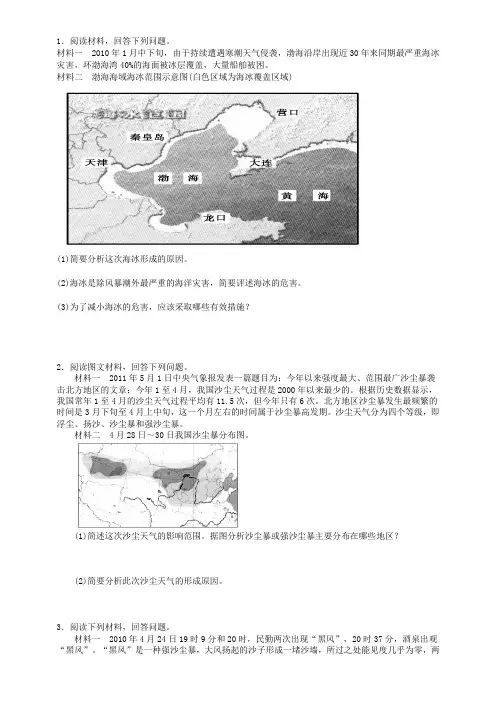

材料一2010年1月中下旬,由于持续遭遇寒潮天气侵袭,渤海沿岸出现近30年来同期最严重海冰灾害,环渤海湾40%的海面被冰层覆盖,大量船舶被困。

材料二渤海海域海冰范围示意图(白色区域为海冰覆盖区域)(1)简要分析这次海冰形成的原因。

(2)海冰是除风暴潮外最严重的海洋灾害,简要评述海冰的危害。

(3)为了减小海冰的危害,应该采取哪些有效措施?2.阅读图文材料,回答下列问题。

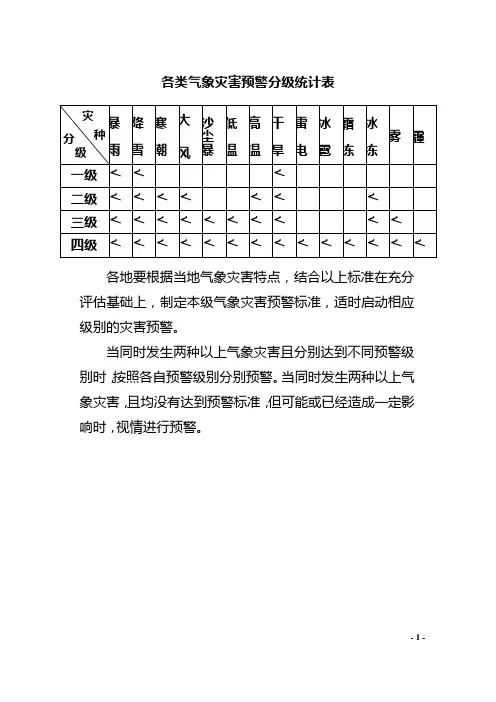

材料一2011年5月1日中央气象报发表一篇题目为:今年以来强度最大、范围最广沙尘暴袭击北方地区的文章:今年1至4月,我国沙尘天气过程是2000年以来最少的。

根据历史数据显示,我国常年1至4月的沙尘天气过程平均有11.5次,但今年只有6次。

北方地区沙尘暴发生最频繁的时间是3月下旬至4月上中旬,这一个月左右的时间属于沙尘暴高发期。

沙尘天气分为四个等级,即浮尘、扬沙、沙尘暴和强沙尘暴。

材料二4月28日~30日我国沙尘暴分布图。

(1)简述这次沙尘天气的影响范围。

据图分析沙尘暴或强沙尘暴主要分布在哪些地区?(2)简要分析此次沙尘天气的形成原因。

3.阅读下列材料,回答问题。

材料一2010年4月24日19时9分和20时,民勤两次出现“黑风”,20时37分,酒泉出观“黑风”。

“黑风”是一种强沙尘暴,大风扬起的沙子形成一堵沙墙,所过之处能见度几乎为零,两地都位于甘肃省。

材料二全国降温、大风及沙尘预报图。

(1)下列天气符号中表示“沙尘暴”的是( )(2)降温在12 ℃的地形区是________高原,该高原以________气候为主。

(3)图中出现沙尘暴的城市是________。

(4)甘肃省为什么频繁发生沙尘暴?(5)如何防治沙尘暴?4. 2008年1月中下旬我国特大雨雪冰冻灾害给我国人民财产造成了巨大损失。

结合历史上(1951-1994年)长江下游及以南地区的冬季冷冻灾害频次图,回答下列问题。

(1)冬季鄱阳湖地区冻害发生频次约为。

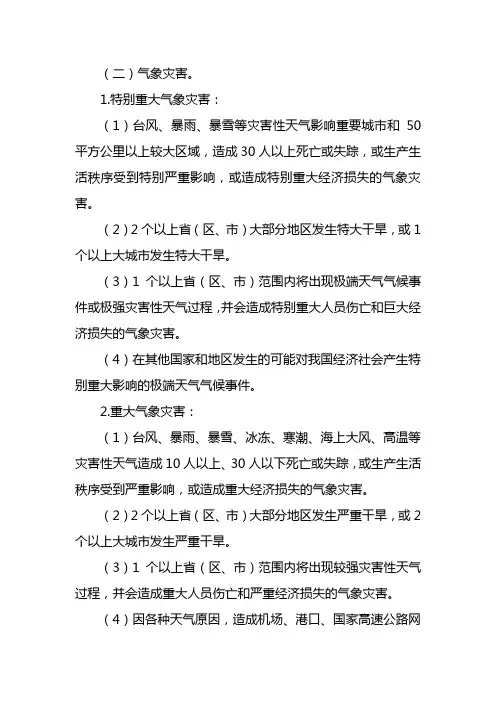

各类气象灾害预警分级统计表

各地要根据当地气象灾害特点,结合以上标准在充分评估基础上,制定本级气象灾害预警标准,适时启动相应级别的灾害预警。

当同时发生两种以上气象灾害且分别达到不同预警级别时,按照各自预警级别分别预警。

当同时发生两种以上气象灾害,且均没有达到预警标准,但可能或已经造成一定影响时,视情进行预警。

- 1 -

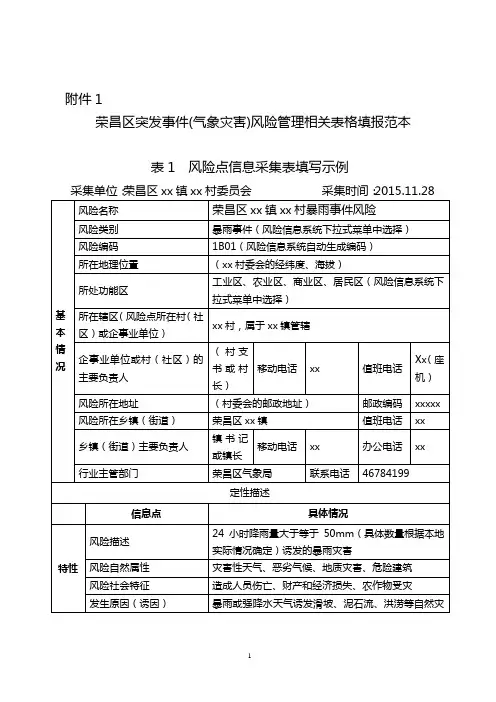

附件2

太原市气象灾害应急流程

- 2 -

附件3

太原市气象灾害应急指挥体系框图

附件4

- 3 -

太原市气象灾害应急指挥部成员单位联系方式- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

附件5

太原市主要气象灾害应急预警部门联动与社会响应措施(一)暴雨灾害应急预警部门联动和社会响应措施

- 8 -

- 9 -

- 10 -

(二)降雪灾害应急预警部门联动和社会响应措施

- 11 -

- 12 -

(三)寒潮灾害应急预警部门联动和社会响应措施

- 13 -

- 14 -

- 15 -

(五)高温灾害应急预警部门联动和社会响应措施- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -。

(二)气象灾害。

1.特别重大气象灾害:(1)台风、暴雨、暴雪等灾害性天气影响重要城市和50平方公里以上较大区域,造成30人以上死亡或失踪,或生产生活秩序受到特别严重影响,或造成特别重大经济损失的气象灾害。

(2)2个以上省(区、市)大部分地区发生特大干旱,或1个以上大城市发生特大干旱。

(3)1个以上省(区、市)范围内将出现极端天气气候事件或极强灾害性天气过程,并会造成特别重大人员伤亡和巨大经济损失的气象灾害。

(4)在其他国家和地区发生的可能对我国经济社会产生特别重大影响的极端天气气候事件。

2.重大气象灾害:(1)台风、暴雨、暴雪、冰冻、寒潮、海上大风、高温等灾害性天气造成10人以上、30人以下死亡或失踪,或生产生活秩序受到严重影响,或造成重大经济损失的气象灾害。

(2)2个以上省(区、市)大部分地区发生严重干旱,或2个以上大城市发生严重干旱。

(3)1个以上省(区、市)范围内将出现较强灾害性天气过程,并会造成重大人员伤亡和严重经济损失的气象灾害。

(4)因各种天气原因,造成机场、港口、国家高速公路网线路连续封闭12小时以上的。

3.较大气象灾害:(1)台风、暴雨、暴雪、寒潮、海上大风、冰冻、低温、高温、沙尘暴、大雾等灾害性天气造成3人以上、10人以下死亡或失踪,或生产生活秩序受到较大影响,或造成较重经济损失的气象灾害。

(2)2个以上省(区、市)大部分地区发生中度干旱,或2个以上大城市发生中度干旱。

(3)1个以上省(区、市)范围内将出现明显灾害性天气过程,并会造成较大人员伤亡和较重经济损失的气象灾害。

(4)因各种气象原因,造成机场、港口、国家高速公路网线路连续封闭10小时以上、12小时以下的。

4.一般气象灾害:(1)台风、暴雨、暴雪、寒潮、低温、高温、沙尘暴、大雾、霾、霜冻等灾害性天气造成3人以下死亡或失踪,或生产生活秩序受到一定影响,或造成一定经济损失的气象灾害。

(2)2个以上省(区、市)部分地区发生轻度干旱,或2个以上大城市发生轻度干旱。

《近30年我国主要气象灾害影响特征分析》篇一一、引言随着全球气候变化的加剧,我国近30年来所面临的气象灾害呈现出越来越明显的特点。

气象灾害对国家安全、社会稳定和人民生活产生重要影响,因此对我国主要气象灾害的影响特征进行分析具有重要的现实意义。

本文将从灾害类型、地域分布、时间规律、影响因素及应对策略等方面,对我国近30年的主要气象灾害进行详细分析。

二、气象灾害类型及其特点1. 洪涝灾害近年来,我国洪涝灾害频发,主要集中在长江、黄河、珠江等流域。

洪涝灾害的特点是持续时间长、影响范围广,往往伴随着严重的次生灾害,如山体滑坡、泥石流等。

2. 干旱灾害干旱灾害在我国分布广泛,特别是北方地区。

干旱灾害的特点是持续时间长、影响程度深,容易导致农作物减产、水资源短缺等问题。

3. 台风灾害台风是我国沿海地区的主要气象灾害之一。

台风灾害的特点是破坏力强、影响范围广,往往伴随着强风、暴雨和潮汐等次生灾害。

三、主要气象灾害的影响特征1. 地域分布特征我国主要气象灾害的地域分布特征明显,洪涝灾害主要集中在南方地区,干旱灾害则多发生在北方地区,台风灾害则主要影响沿海地区。

此外,不同地区的气象灾害还具有不同的次生灾害特点。

2. 时间规律特征我国主要气象灾害的时间规律特征表现为季节性和周期性。

例如,洪涝灾害多发生在夏季和秋季,而干旱灾害则多发生在春季和夏季。

此外,一些气象灾害还具有明显的周期性特点,如台风灾害的活跃期和静息期。

四、影响因素及应对策略1. 影响因素我国主要气象灾害的影响因素包括气候变化、地形地貌、人类活动等。

其中,气候变化是导致气象灾害频发的主要原因之一。

此外,地形地貌和人类活动也会对气象灾害的发生和发展产生影响。

2. 应对策略针对我国主要气象灾害的影响特征,应采取以下应对策略:一是加强监测预警系统建设,提高气象灾害的预测和预警能力;二是加强防灾减灾体系建设,提高应对气象灾害的能力;三是加强气候变化应对措施,减缓气候变化对气象灾害的影响;四是加强科普宣传,提高公众的气象灾害防范意识和应对能力。

我国气象灾害的分布

干旱、暴雨洪涝、寒潮、台风、沙尘暴是我国最为常见、危害程度较为严重的气象灾害种类。

气候复杂多样,是我国气候的主要特征之一.

1.干旱

灾害特点:大气中缺少水汽,地表少水,土地干旱、严重缺水;干旱在我国出现次数多,持续时间长,影响范围广。

时空分布:春夏季节分布普遍,以西北、华北及东北地区为主。

华北平原易发生旱灾.此种灾害导致粮食不易生长。

2.暴雨洪涝

灾害特点:连续性的暴雨,短时间的大暴雨,来势迅猛,雨量集中,水位急涨,大面积大量积水;东部多,西部少;沿海多,内陆少;平原湖区多,高原山地少。

时空分布:夏季除西部沙漠地区外均有暴雨,南方和东部地区有大暴雨和特大暴雨

3.寒潮

灾害特点:降温幅度大、范围广,且伴有大风、雨雪、冻害等现象

时空分布:冬半年影响范围大,西北、华北及东北地区,除青藏滇南各地、海南、台湾外。

寒潮的发源地是西伯利亚和蒙古一带,我国受寒潮最严重的省级行政区是内蒙古自治

区,其简称是内蒙古。

4.台风

灾害特点:强风、特大暴雨、风暴潮,易产生洪涝灾害。

时空分布:夏秋季节主要分布在东部沿海地区,内陆也受影响。

台风灾害主要分布在我国的东南沿海地区.台风登陆海南,除带来强风暴雨,造成洪涝灾害,还可能引发泥石流等地质灾害。

5.我国华北地区的沙尘暴从时间上看,主要集中在春季,此时气温开始回升,降水少。

我国地域广大,地势复杂,季风气候明显,是世界上气象灾害频发的国家之一。

影响我国主要气象灾害有暴雨洪涝、干旱、热带气旋、冷害、冻害、寒害、暴雪、沙尘暴、大雾、冰雹、雷暴、龙卷、大风、热浪、干热风、连阴雨等。

每年气象灾害造成的损失占整个自然灾害损失的70%以上,造成的直接经济损失占国民生产总值的3%~6%左右。

而与气象条件有关的水土流失、泥石流、滑坡、崩塌、沙漠化、地面沉降、森林和草原火灾及农、林、草原病虫害等生态环境灾害的间接经济损失更是无法统计。

我国气象灾害的主要特点是:种类多,发生频率高,影响范围广,持续时间长,群发性强,连锁反应显著,灾情严重等。

暴雨洪涝1。

概述洪涝通常是它指由于江河洪水泛滥淹没农田和城乡或因长期降雨等产生积水或径流淹没低洼土地,造成农业或其他财产损失和人员伤亡的一种灾害。

我国幅员辽阔,地形复杂,河流众多,季风气候十分显著。

由于降水在季节上的分布极不均匀,全年降水大多集中在夏半年,降水年际变化又十分明显,因而洪涝灾害甚为频繁,是影响我国国计民生的严重的气象灾害之一。

据1950~1999年资料统计,我国平均每年洪涝灾面积为942。

4万公顷,严重洪涝年份农田受灾面积可达1300万公顷以上。

例如,1954年是建国以来洪涝灾害最严重的年,这一年全国洪涝受灾面积达1600万公顷;其中长江流域就有317万公顷;耕地被淹,3.3万人死亡。

根据洪涝的表现形式及危害的不同,可分为洪灾、涝灾。

湿害。

其中:洪灾是指因江河洪水泛滥,淹没农田和城乡,危及人民生命财产安全的现象。

依照江河洪水成因的不同,又有暴雨洪水、融雪(冰川)洪水、冰凌洪水、风暴潮洪水等,其中又以暴雨洪水造成的损失最为严重。

涝灾是指因长时间大雨或暴雨产生的积水或径流淹没低洼土地所造成的灾害。

湿害是指因长期阴雨(降水强度不一定很大),地下水位升高及洪、涝灾过后排水不良或早春积雪(或表面湿冻土)迅速融化,在土壤尚未化通时水分下渗受阻等,使土壤水分长期处于饱和状态引起的灾害。

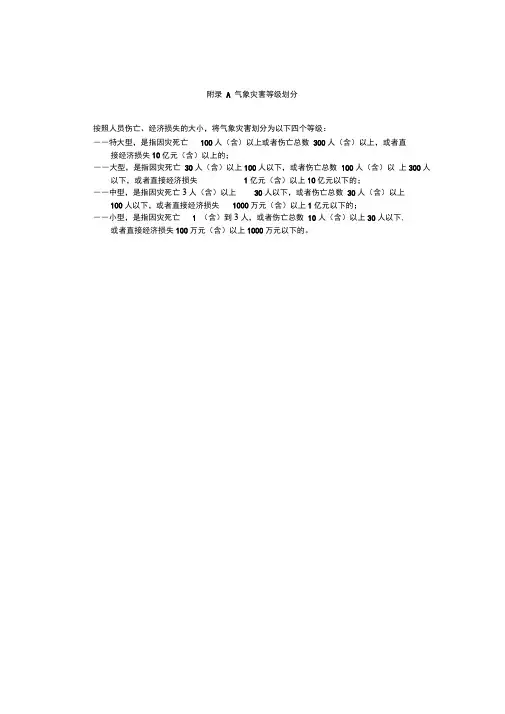

附录 A 气象灾害等级划分

按照人员伤亡、经济损失的大小,将气象灾害划分为以下四个等级:

――特大型,是指因灾死亡100人(含)以上或者伤亡总数300人(含)以上,或者直接经济损失10亿元(含)以上的;

――大型,是指因灾死亡30人(含)以上100人以下,或者伤亡总数100人(含)以上300人以下,或者直接经济损失1亿元(含)以上10亿元以下的;

――中型,是指因灾死亡3人(含)以上30人以下,或者伤亡总数30人(含)以上100人以下,或者直接经济损失1000万元(含)以上1亿元以下的;

――小型,是指因灾死亡 1 (含)到3人,或者伤亡总数10人(含)以上30人以下, 或者直接经济损失100万元(含)以上1000万元以下的。

附录 B

(资料性附录)

气象灾害现场调查表B.1 气象灾害现场调查表格

C.1气象灾害调查信息统计表格。

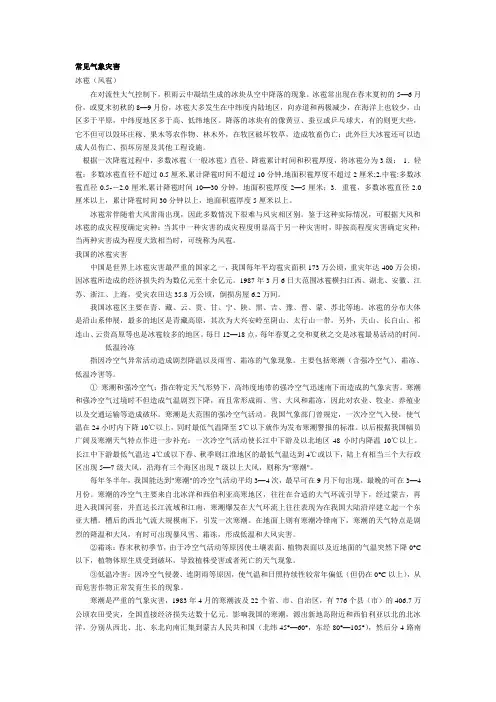

常见气象灾害冰雹(风雹)在对流性大气控制下,积雨云中凝结生成的冰块从空中降落的现象。

冰雹常出现在春末夏初的5—6月份,或夏末初秋的8—9月份,冰雹大多发生在中纬度内陆地区,向赤道和两极减少,在海洋上也较少,山区多于平原,中纬度地区多于高、低纬地区。

降落的冰块有的像黄豆、蚕豆或乒乓球大,有的则更大些,它不但可以毁坏庄稼、果木等农作物、林木外,在牧区破坏牧草,造成牧畜伤亡;此外巨大冰雹还可以造成人员伤亡、损坏房屋及其他工程设施。

根据一次降雹过程中,多数冰雹(一般冰雹)直径、降雹累计时间和积雹厚度,将冰雹分为3级:1.轻雹:多数冰雹直径不超过0.5厘米,累计降雹时间不超过10分钟,地面积雹厚度不超过2厘米;2.中雹:多数冰雹直径0.5--2.0厘米,累计降雹时间10—30分钟,地面积雹厚度2—5厘米;3.重雹,多数冰雹直径2.0厘米以上,累计降雹时间30分钟以上,地面积雹厚度5厘米以上。

冰雹常伴随着大风雷雨出现,因此多数情况下很难与风灾相区别。

鉴于这种实际情况,可根据大风和冰雹的成灾程度确定灾种:当其中一种灾害的成灾程度明显高于另一种灾害时,即按高程度灾害确定灾种;当两种灾害成为程度大致相当时,可统称为风雹。

我国的冰雹灾害中国是世界上冰雹灾害最严重的国家之一,我国每年平均雹灾面积173万公顷,重灾年达400万公顷,因冰雹所造成的经济损失约为数亿元至十余亿元。

1987年3月6日大范围冰雹横扫江西、湖北、安徽、江苏、浙江、上海,受灾农田达35.8万公顷,倒损房屋6.2万间。

我国冰雹区主要在青、藏、云、贵、甘、宁、陕、黑、吉、豫、晋、蒙、苏北等地。

冰雹的分布大体是沿山系伸展,最多的地区是青藏高原,其次为大兴安岭至阴山、太行山一带。

另外,天山、长白山、祁连山、云贵高原等也是冰雹较多的地区。

每日12—18点,每年春夏之交和夏秋之交是冰雹最易活动的时间。

低温泠冻指因冷空气异常活动造成剧烈降温以及雨雪、霜冻的气象现象。

自然灾害地理知识点气象灾害总结气象灾害是指由大气环境因素引发的自然灾害。

常见的气象灾害包括暴雨、洪水、干旱、台风、龙卷风、冰雹等。

这些灾害在全球范围内都存在,给人们的生产生活带来了巨大的影响。

下面是对不同气象灾害的地理知识点的总结。

1. 暴雨和洪水:暴雨是指短时间内强降雨的现象,其降水量超过了当地气象条件和地质条件所能容纳的范围。

洪水是指河流、湖泊等水体的水位突然上涨并超过警戒水位,导致周围地区的淹水现象。

暴雨和洪水主要发生在气候潮湿的地区,例如热带雨林地区和高山地区。

暴雨和洪水对人类和生态环境都会造成严重的破坏,如灾害性的泥石流和滑坡。

2. 干旱:干旱是指长时间内降水量明显低于平均水平的气候现象。

干旱通常发生在沙漠和半干旱地区,也可能发生在农业地区。

干旱导致土地干燥和水资源短缺,给农业生产和人们的生活带来严重困扰。

气候变化和人类活动(如过度开发水资源)是干旱发生和加重的主要原因。

3. 台风:台风是一种热带气旋,其强度与风速关联。

台风主要发生在热带海洋地区,例如太平洋的台风受菲律宾、日本和中国沿海地区的影响。

台风带来强风和暴雨,造成房屋倒塌、洪水和风暴潮等灾害。

台风路径的预测和风险管理对受影响地区的防灾工作至关重要。

4. 龙卷风:龙卷风是一种强大的、旋转的空气漩涡,其形成于强对流天气中的云下。

龙卷风通常在暖湿气流和冷干气流碰撞的地方形成。

龙卷风带来强劲的风速和破坏性的力量,可以摧毁房屋、砍倒树木以及造成严重人员伤亡。

龙卷风多发生在美洲中部的“龙卷风走廊”地区,同时也在其他地区有发生。

5. 冰雹:冰雹是在强对流云中形成的降雨过程,其中的水滴经过上升运动和凝结过程后变成冰粒。

冰雹在云中不断增长,最终下落到地面。

冰雹通常在雷暴活动时出现,它们的大小可以从豆大小到橙子大小不等。

冰雹可以破坏农作物、破坏房屋和车辆,对农业和财产造成严重破坏。

以上是对气象灾害地理知识点的概括。

气象灾害的发生与地理条件、气候环境的差异以及人们的生活方式等因素密切相关。

《中国的气象灾害和洪涝灾害》讲义一、气象灾害气象灾害是指大气对人类的生命财产和国民经济建设及国防建设等造成的直接或间接的损害。

中国是世界上气象灾害发生十分频繁、灾害种类甚多、造成损失十分严重的国家之一。

(一)干旱干旱是指长期无雨或少雨,导致土壤水分不足、作物水分平衡遭到破坏而减产的气象灾害。

在中国,干旱的分布范围广泛,华北地区常常出现春旱,长江中下游地区则多伏旱,西南地区易发生冬春连旱。

干旱会导致农作物减产甚至绝收,影响水资源的供应,造成人畜饮水困难,还可能引发土地荒漠化等生态问题。

(二)洪涝洪涝灾害包括洪水灾害和雨涝灾害两类。

洪水灾害是指由于暴雨、融雪、冰凌、风暴潮等引起江河湖泊水量迅速增加、水位迅猛上涨而引发的灾害;雨涝灾害则是指因长期大雨或暴雨产生的积水和径流淹没低洼土地所造成的灾害。

中国的洪涝灾害主要发生在东部季风区,尤其是长江、黄河、淮河等流域。

洪涝灾害会淹没农田、冲毁房屋和道路等基础设施,给人民的生命财产带来巨大损失。

(三)台风台风是发生在热带海洋上的强烈气旋。

每年夏季和秋季,中国东南沿海地区常常受到台风的侵袭。

台风带来的狂风、暴雨和风暴潮会摧毁建筑物、破坏农作物、影响交通运输,严重威胁着沿海地区人民的生命财产安全。

(四)寒潮寒潮是一种大范围的强冷空气活动。

寒潮入侵时,会带来急剧的降温、大风和雨雪天气。

中国的寒潮主要发生在秋末、冬季和初春时节,北方地区受其影响较大。

寒潮可能会导致农作物遭受冻害,影响畜牧业生产,还会对交通运输和人们的日常生活造成不便。

(五)沙尘暴沙尘暴是指强风将地面大量沙尘卷入空中,使空气特别混浊,水平能见度低于 1 千米的天气现象。

中国的沙尘暴主要发生在北方地区,尤其是西北地区。

沙尘暴不仅会影响人们的出行和健康,还会对生态环境造成破坏。

二、洪涝灾害(一)形成原因1、气候因素中国大部分地区属于季风气候,夏季降水集中且多暴雨,这是洪涝灾害发生的主要气候原因。

2、地形因素地势低洼的地区容易积水,形成洪涝。

中国历史上重大气象灾害年表中国幅员辽阔,地理气候条件复杂,是世界上自然灾害最为严重的国家之一,据统计,我国有70%以上的城市、50%以上的人口分布在自然灾害频发的地区。

历史上除火山爆发外,洪涝、干旱、蝗灾、台风、地震、滑坡泥石流、森林草场火灾等危害严重的自然灾害在我国均发生频繁。

公元前3000年,史前大洪水。

公元前1766——公元前1760年,黄河中游地区连续7年的大旱灾。

公元前858——公元前853年,关中地区发生连续6年的大旱灾。

公元前803——公元前780年,天下旱灾严重。

公元前625年,中原大旱,八个月没有下雨。

公元前614年,中原大旱,7个月没有下雨。

公元前602年,黄河在河南浚县决口,大改道。

公元前227年,关中发生雪灾,大雪平地深二尺五寸。

公元前190年,天下大旱,江河水少,稻谷绝。

公元前180年,汉水流域发生大水灾,16000余户被大水冲走。

公元前71年,夏,天下大旱。

公元前30年,关中大雨30余日,发生水灾,死亡四千余人,冲毁房屋83000余所。

11年,黄河在河南省濮阳县决口,河北诸郡严重受灾。

27年,中原地区夏秋连旱,七月,光武帝刘秀亲自到洛阳南郊求雨。

119年,4月,江苏沛县发生风灾,大风拨树30000余株。

134年,黄河流域发生旱灾,粮食作物大面积减产。

137年,夏,洛阳暴雨成灾,死亡1000余人。

153年,秋,黄河决口,死者数万人。

189年,夏,中原地区连雨80余日。

193年,6月,陕西右扶风郡发生冰雹灾害,雹如斗大。

241年,正月,江南大雪,平地雪深三尺,鸟兽死者大半。

273年,4月辛未日,江南陨霜。

277年,8月,平原、安定、上党、泰山、河间等五郡发生霜冻灾害,农作物受灾严重。

281年,天下大旱。

283年,12月,黄河以南地区及长江流域发生大水灾。

293年,6月,弘农、湖城、华阴郡遭冰雹袭击,平地积雹子三尺。

296年,3月,东海郡陨霜杀桑麦。

297年,7月,陕西、甘肃陨霜伤禾。

我国主要灾害性天气(1)寒潮:①概念:指造成降温地区广,降温幅度大(我国规定 24小时内降温达 10℃以上),持续时间长的强冷空气。

②天气特点:严寒、大风、霜冻等恶劣天气。

③出现时间:主要是每年秋末、冬季和初春。

④发源地:西伯利亚和蒙古(亚洲高压源地)。

⑤影响范围:我国大部分地区都受到寒潮影响,但西藏、云贵地区受寒潮影响小,特别是雅鲁藏布江谷地和云南南部谷地。

四川盆地、广东、台湾、海南一带寒潮不易侵入。

(因地势高或受山岭层层阻挡,离源地较远)。

⑥寒潮对农业的影响:不利方面,寒潮最大的危害是在农业生产方面。

对农作物而言,秋末易散发的寒潮和初春寒潮带来的大风和降温天气,容易使我国晚秋作物、春播作物倒伏和受冻;在北方草原地区,暴风雪不仅覆盖草场而断绝牲畜食物来源,还会导致牲畜受冻死亡。

此外,寒潮对电讯、交通等方面也有破坏作用。

有利方面,对杀灭农田害虫、麦苗返青、保墒有利。

(2)台风:①概念:发源于热带洋面的热带气旋强烈发展的一种特殊形式。

风力达 12级。

具体表现为:台风可分为台风眼、涡旋区和大风区三部分。

台风眼区是受下沉气流的控制,强风停息,云消雨散,天气晴朗而平静;台风眼一旦进入涡旋区,就到了破坏力最大的风速区,风力可达12级以上,出现狂风暴雨的恶劣天气;在涡旋区外缘叫大风区,风力一般在 8级到 12级之间,常出现阵性暴雨。

②时间:夏秋季节,7月~10月是台风盛行的季节,8月最多,2月最少。

③天气:狂风和特大暴雨。

④分布范围:西北太平洋热带洋面是全球台风发生次数最多的海域,我国主要在东南沿海地区:广东、台湾、海南、福建、浙江等省。

⑤对农业的影响:危害,台风灾害主要是由狂风和特大暴雨产生的破坏性和洪涝。