微流控制备纳米功能材料设计—西南交通大学

- 格式:pdf

- 大小:662.65 KB

- 文档页数:26

多功能纳米微流道器件制备

纳米微流道器件是一种微流体技术,可用于实现精确的流动控制。

它是通过使用微纳米技术来控制微米级流体流动,从而实现先进的分

析和分离任务而得以生产的。

研究人员们发现,多功能纳米微流道器

件可以满足不同的应用,包括检测微米级物质和活体细胞。

这种新型

的纳米微流道器件采用了创新的制备方法,通过控制流体流向来实现

复杂的多功能任务。

多功能纳米微流道器件的制备需要在纳米微流道表面形成多种孔

洞和缺陷,否则将无法实现复杂的任务。

因此,需要使用多种精密高

精度的制造技术,如集成化加工、激光刻影、仿生微流体来制备纳米

微流道器件。

研究人员不仅要考虑纳米微加工的可行性,还要考虑如

何运行和控制纳米微流体,以及如何实现设计的性能要求。

多功能纳

米微流道器件具有的自适应性能,可根据具体任务进行调整和优化,

还能实现复合动作和复杂任务,从而满足多样化的设计要求。

多功能纳米微流道器件不仅能够检测微米级物质和活体细胞,还

能用于靶向药物研发和治疗中的预防治疗,从而实现新药发现的目的,改善治疗的效果。

纳米微流道器件的这种创新技术在实现更高效率的

分析和分离任务中将发挥重要作用,随着技术的发展,其应用前景也

将非常广阔。

物理实验技术中的纳米流体与微纳米流控技术纳米流体与微纳米流控技术是当今物理实验技术领域的热点研究方向。

本文将为读者探究纳米流体和微纳米流控技术的原理、应用和未来发展。

一、纳米流体的基本原理纳米流体是指具有纳米级粒径的悬浮颗粒在流体介质中的行为。

其粒子的尺寸与流体分子之间的相互作用力相比非常重要。

纳米流体的基本原理涉及到经典力学、热力学和纳米科学等多个领域。

在纳米尺度下,悬浮颗粒的表面和界面效应变得突出,其静电、虚位形成和溶剂化效应对纳米流体的性质产生了明显的影响。

二、纳米流体的应用领域纳米流体技术在多个领域具有巨大应用潜力。

在材料科学中,纳米流体可用于纳米粒子合成和纳米复合材料的制备。

在药物输送系统中,纳米流体可用于开发更有效的药物输送方法,提高药物的制剂质量。

此外,纳米流体技术还可以应用于微纳米液滴的操纵和控制、生物传感器的构建等领域。

三、微纳米流控技术的原理与应用微纳米流控技术是通过微流道、纳米通道等器件对液滴、颗粒等微小尺度物质进行有效的操纵和控制。

该技术基于流体的微观性质,通过外加压力或电场等手段对微小尺度物质进行定向输送、分离、混合等操作。

微纳米流控技术具有高度可控性、高效性以及对样品需求低等优势。

在生物医学领域,微纳米流控技术被广泛应用于细胞分析、基因测序、蛋白质分离等研究中。

通过微流控芯片上的微小通道设计,可以实现对细胞或生物分子的快速定位、分析和筛选。

这不仅加速了生物医学研究的进展,同时为诊断和治疗提供了更精确和便捷的手段。

四、纳米流体与微纳米流控技术的未来发展纳米流体与微纳米流控技术具有巨大的潜力和广阔的应用前景。

随着纳米科学和微纳米技术的迅速发展,未来这些技术将进一步提升其性能和应用范围。

首先,纳米流体技术可能在能源领域发挥重要作用。

利用纳米流体的特性,可以研发更高效的润滑剂和冷却剂,提高能源设备的运行效率和寿命。

其次,微纳米流控技术在生命科学领域的前景无限。

随着基因工程、干细胞技术等的不断发展,微纳米流控技术可为这些领域提供更先进和精确的实验手段。

微流控技术制备多维纳米氧化锌及其应用进展

于佳;杨茜;章亚东

【期刊名称】《现代化工》

【年(卷),期】2024(44)2

【摘要】重点介绍了在微反应器中不同的反应条件对纳米ZnO形貌和粒径的影响,回顾了集成纳米ZnO的微流控器件在生物传感、催化降解和生物分离领域的具体应用,并简述了微反应器在ZnO量产方面的应用。

分析表明,微流控技术为具有特定形态和功能化的ZnO纳米材料的开发提供了新的途径;同时,三维纳米ZnO的合成丰富了纳米材料的多样性。

目前的研究工作主要集中在实验室内,对于放大生产所面临的产品变质和成本高等问题还有待研究者们解决。

【总页数】5页(P76-80)

【作者】于佳;杨茜;章亚东

【作者单位】郑州大学化工学院;郑州大学济源研究院

【正文语种】中文

【中图分类】TQ132.4

【相关文献】

1.液滴微流控技术制备功能型微球的研究进展

2.微流控技术制备荧光纳米材料研究进展

3.微流控系统制备金属纳米催化剂研究进展

4.微流控技术制备微纳米DAAF 及其表征

5.微流控技术在纳米药物载体制备中的应用

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

微流控芯片的设计与制备技术1.结构设计:微流控芯片的结构设计是指通过计算机辅助设计软件对芯片的微结构进行设计。

设计中需要考虑芯片的功能需求、流体的流动特性以及制造工艺的可行性等因素。

2.流动控制:微流控芯片的主要功能是可精确地控制微小流体的流动。

因此,设计中需要考虑如何将来自不同通道的流体混合、分离、分配和离子交换等问题。

通过设计微流道和阀门等结构,可以实现对微小流体的精确控制。

3.材料选择:微流控芯片通常使用聚合物材料或玻璃等材料制成。

在设计中需要选择合适的材料,使得芯片能够承受流体的压力和温度,并且易于加工和封装。

4.尺寸优化:微流控芯片的尺寸通常在微米至毫米的范围内。

设计中需要优化芯片的尺寸,使得芯片的尺寸尽可能小,同时不影响流体的流动和控制。

1.光刻技术:光刻技术是指通过用光刻胶涂覆在芯片表面上,然后用紫外光照射在覆膜上的掩模曝光,形成所需结构图案的技术。

光刻技术是制备微流控芯片的关键技术之一2.软印技术:软印技术是将受热熔融的微流控芯片材料用胶印机印在制备基板上的技术。

通过软印技术可以制备实际应用中需要的复杂结构。

3.成型技术:成型技术是将微流控芯片的材料加热至熔化状态,然后放置在模具中冷却固化的技术。

通过成型技术可以制备出具有所需形状和尺寸的微流控芯片。

4.封装技术:封装技术是将微流控芯片与其它部件或连接器件进行连接和封装的技术。

通过封装技术可以保护芯片的结构完整性,并提供与外部系统的连接接口。

总而言之,微流控芯片的设计与制备技术是一个复杂而有挑战性的领域。

只有通过综合考虑流体力学、材料学、制造工艺等多个因素,才能实现微流控芯片的精确控制和功能实现。

纳米材料微流控芯片

1.纳米材料

纳米材料指的是至少有一个尺寸在1~100纳米之间的材料,因其

具有独特的物理、化学、生物特性,被广泛用于新型材料、能源领域、生物医学、环境保护等方面。

与传统材料相比,纳米材料具有高比表

面积、高活性、低成本等优势。

在生物医学领域,纳米材料被广泛用于肿瘤治疗、生物分析、药

物传递等方面。

例如,可通过改变纳米颗粒的表面性质使其具有穿过

血脑屏障的能力,实现药物向脑内输送。

纳米材料能够缩小药物粒子

的体积,减小对人体的副作用,具有很大的潜力。

2.微流控芯片

微流控芯片是一种将样品、试剂等在微流道中通过流体力学方式

进行混合、分离、检测等操作的微型芯片。

其主要特点是样品和试剂

用量少,反应速度快,自动化程度高,可实现高通量检测等优点。

在生物医学领域,微流控芯片广泛应用于基因检测、蛋白质检测、细胞检测等方面。

例如,可通过将单个细胞限定在微小孔内,实现对

单个细胞的直接检测,为分类识别、病理学研究等提供了重要手段。

将纳米材料与微流控芯片结合起来,可使其性能更进一步提升,

适用范围更加广泛。

例如,通过在微流控芯片内部采用纳米场效应晶

体管(nanoelectronic field-effect transistor,NFET)来检测蛋白

质、细胞等。

在这种构造中,纳米材料起到了关键的作用,能够准确

地将蛋白质或细胞捕获在微通道中,同时具有高比表面积和高灵敏度,能够有效地提高检测的准确性和敏感度。

总之,纳米材料和微流控芯片的结合使得其应用更加广泛,为生

物医学领域带来更多的创新和可能性。

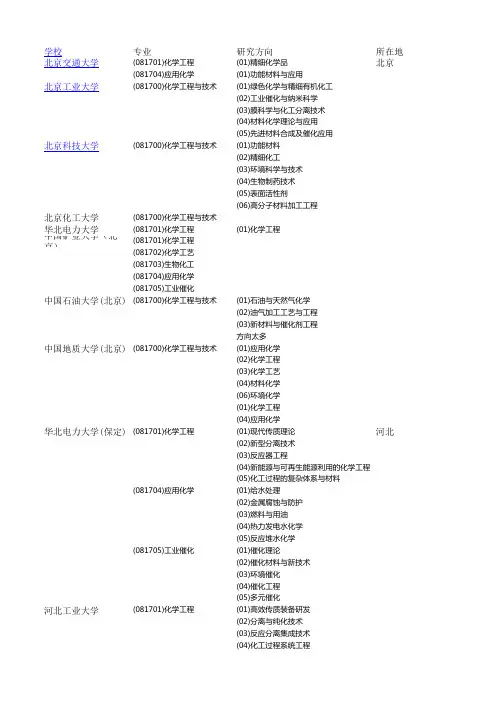

学校专业研究方向所在地北京交通大学(081701)化学工程(01)精细化学品北京(081704)应用化学(01)功能材料与应用北京工业大学(081700)化学工程与技术(01)绿色化学与精细有机化工(02)工业催化与纳米科学(03)膜科学与化工分离技术(04)材料化学理论与应用(05)先进材料合成及催化应用北京科技大学(081700)化学工程与技术(01)功能材料(02)精细化工(03)环境科学与技术(04)生物制药技术(05)表面活性剂(06)高分子材料加工工程北京化工大学(081700)化学工程与技术华北电力大学(081701)化学工程(01)化学工程中国矿业大学(北京)(081701)化学工程(081702)化学工艺(081703)生物化工(081704)应用化学(081705)工业催化中国石油大学(北京)(081700)化学工程与技术(01)石油与天然气化学(02)油气加工工艺与工程(03)新材料与催化剂工程方向太多中国地质大学(北京)(081700)化学工程与技术(01)应用化学(02)化学工程(03)化学工艺(04)材料化学(06)环境化学(01)化学工程(04)应用化学华北电力大学(保定)(081701)化学工程(01)现代传质理论河北(02)新型分离技术(03)反应器工程(04)新能源与可再生能源利用的化学工程(05)化工过程的复杂体系与材料(081704)应用化学(01)给水处理(02)金属腐蚀与防护(03)燃料与用油(04)热力发电水化学(05)反应堆水化学(081705)工业催化(01)催化理论(02)催化材料与新技术(03)环境催化(04)催化工程(05)多元催化河北工业大学(081701)化学工程(01)高效传质装备研发(02)分离与纯化技术(03)反应分离集成技术(04)化工过程系统工程(081702)化学工艺(01)绿色过程工程与工艺(02)精细无机化学品合成及新工艺(03)稀土绿色分离工艺及新型稀土发光功能材料(081703)生物化工(01)发酵工程和生物分离工程(02)酶工程(03)代谢工程与分子生物学(081704)应用化学(01)精细化学品合成与应用(02)电化学与信息化学(03)药物及中间体合成(0817Z1)海洋化学工程与技术(01)海水/卤水综合利用(02)海水淡化(03)工业污水处理太原理工(081700)化学工程与技术(01)资源综合利用与绿色应用化学山西内蒙古大学(081704)应用化学(02)精细化工技术辽宁大学(081704)应用化学(00)不区分研究方向辽宁哈尔滨工程大学(081700)化学工程与技术(01)电化学工程黑龙江(02)无机功能材料(03)高分子材料(04)资源与环境化工(05)化工过程模拟及分离技术东北农业大学(081703)生物化工(00)不区分研究方向(081704)应用化学(00)不区分研究方向东北林业大学(081704)应用化学(01)新型功能材料的合成改性与应用(02)生物质资源材料高效利用(03)天然产物化学华东理工大学(081700)化学工程与技术上海(081703)生物化工(081704)应用化学(081705)工业催化(0817Z3)制药工程与技术东华大学(081700)化学工程与技术(01)生物化工(02)应用化学(03)化学工艺上海大学(081700)化学工程与技术(01)绿色化学与工艺(02)功能高分子材料(03)精细化工及工艺(04)新型分离技术与设备(05)辐射化学与应用(06)催化反应工程(07)能源化学及材料(08)纳米科学与技术(081703)生物化工(01)微生物工程(02)生物活性物质的制备、应用及性质研究(03)基因工程(04)蛋白质工程(05)仿生与智能材料苏州大学(081700)化学工程与技术(01)光电高分子材料的设计与合成江苏(02)树枝状大分子合成及功能化(03)纳米无机/高分子杂化材料(04)新型化工材料的设计及工艺(05)绿色化工技术(06)化工过程和产品工程(07)化学反应工程(08)聚合物反应工程(09)生物化工技术(10)纳米技术工程(11)系统工程(12)食品工程(13)仿生化工(14)微观化工(15)颗粒技术(16)环境工程南京航空航天大学(081702)化学工艺(01)涂料与涂装(02)精细化学品合成工艺(03)多功能隐身涂层(04)特种功能涂层(081704)应用化学(01)化学电源与电极材料(02)应用电化学(03)腐蚀与防护南京理工大学(081701)化学工程(01)化学反应工程(02)化工系统工程(081702)化学工艺(01)药物中间体的合成与工艺研究(02)新型能量材料的合成及制造工艺研究(081703)生物化工(01)微生物代谢调控与基因工程(02)生物化学及分子生物学(03)生物与化学传感器(04)天然植物药用成分的生理活性(05)生物纳米医学材料(06)生物催化与转化(07)微生物生理生化及其应用(08)微生物发酵工程(09)生物活性小分子化学物的合成与构效关系(10)生物制药(081704)应用化学(01)表面活性剂技术及其应用(02)精细化工(03)新型配合物研究(04)固相快速化学反应原理及应用技术(05)化学芯片技术(06)分析科学及其应用(081705)工业催化(01)工业催化原理(02)工业催化剂研究(0817Z1)爆炸化学及应用(01)敏化理论与方法(02)含能材料制造与应用技术研究(03)热爆炸与安全中国矿业大学(081701)化学工程(00)不区分研究方向(081702)化学工艺(01)不区分研究方向(081703)生物化工(02)不区分研究方向(081704)应用化学(03)不区分研究方向(081705)工业催化(04)不区分研究方向江南大学(081700)化学工程与技术(01)表面活性剂与界面化学(02)精细化学品合成与应用(03)天然产物与香妆品化学(04)绿色化工新技术(05)化工分离工程(06)膜分离技术南京农业大学(081704)应用化学(01)药物合成(02)农副产品安全检测方法研究(03)有机污染物的检测及控制(04)无机污染物的形态及其修复(05)中药材中化学成分研究中国药科大学(081703)生物化工(01)生物制药分离工程(02)生物反应器设计与制造(03)生物活性物质提取及功能化应用南京师范大学(081704)应用化学(01)化工工艺与工程(02)化工过程综合利用安徽大学(081701)化学工程(01)分离工程安徽(02)绿色化学工程(081702)化学工艺(01)清洁化学工艺(02)精细化学品合成及工艺(081704)应用化学(01)功能纳米材料的设计与合成(02)新领域精细化学品合成与应用技术研究(081705)工业催化(01)催化化学(02)催化材料合肥工业大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程(02)化学工艺(03)生物化工(04)应用化学(05)工业催化(00)不区分研究方向(0817Z1)★制药工程(01)药物化学与合成(02)现代中药与药物新剂型(03)生物制药(04)制药过程工程(00)不区分研究方向福州大学(081701)化学工程(01)化学反应工程福建(02)反应与分离(03)传质与分离(04)化工系统工程(05)资源利用工程(06)清洁化工与能源技术(081702)化学工艺(01)绿色化学工艺(02)精细化学品工艺(03)功能高分子材料(04)聚合物合成、改性与加工(05)煤转化工艺(06)环境化学工艺(081703)生物化工(01)生物制药及半合成(02)生物反应工程(03)生物分离工程(04)环境生物技术(05)医用材料与药物剂型(081704)应用化学(01)应用电化学(02)应用胶体化学(03)精细高分子(04)整体聚合材料(05)光谱应用(081705)工业催化(01)新型化肥催化材料及工程(02)煤与石油化工催化(03)能源与环境催化南昌大学(081700)化学工程与技术(01)反应工程和分离技术江西(02)材料化学工程(03)绿色化学工程(04)新能源技术(05)有机化工与化学制药工艺(06)精细化工工艺(07)生物制药技术(081703)生物化工(01)生物转化及分离提取技术(02)生物加工工程(081704)应用化学(01)精细化工(02)功能配合物化学(03)工业分析及检测技术(04)药物化学(05)湿法冶金(06)环境化学(07)光电化学(081705)工业催化(01)精细有机化工催化(02)新催化材料(03)量子催化(04)环境催化(05)光电催化中国石油大学(华东)(081700)化学工程与技术(01)石油与天然气加工山东(02)石油与天然气化学(03)化学工程(04)材料化学与工程(05)生物化学与工程(06)精细化工(07)煤炭化学与加工(08)新能源化学与技术(081703)生物化工(01)生物材料(02)生物能源(03)石油生物工程(04)酶与蛋白质分子工程(05)生化分离技术郑州大学武汉理工大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程湖北(02)化学工艺(03)工业催化(04)生物化工(05)应用化学华中农业大学(081704)应用化学(01)纳米材料与纳米生物分析(02)微流控芯片分析(03)食品安全分析(04)天然产物化学(05)功能材料设计开发与应用(06)有机合成(07)分析与分离技术华中师范大学(081704)应用化学(00)不区分研究方向湖南师范大学(081701)化学工程(01)分离工程湖南(02)制药工程(03)反应工程(081702)化学工艺(01)精细化工(02)资源循环工艺(03)生物化工(081704)应用化学(01)应用催化(02)材料化学(03)精细化学品(081705)工业催化(01)催化新材料及催化新过程(02)石油化工催化(03)生物质转化暨南大学(081704)应用化学(01)精细化工广东(02)能源化工(03)纳米技术与应用(04)功能材料华南师范大学(081704)应用化学(01)固体材料化学及应用(02)功能配合物及应用(03)纳米功能材料(04)化学电源海南大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程海南(02)化学工艺(03)生物化工(04)应用化学(05)工业催化西南大学(081704)应用化学(00)不区分研究方向重庆西南交通大学(081700)化学工程与技术(01)精细化工四川(02)生化工程与技术(03)功能材料与工艺(04)应用化学技术(05)催化技术与应用贵州大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程贵州(02)化学工艺(03)应用化学(04)材料化学工程(081704)应用化学(01)精细有机合成(02)应用有机化学(03)生物质能源云南大学(081704)应用化学(01)催化化学云南(02)资源利用化学(03)精细合成化学(04)水处理化学(05)烟叶综合利用西北大学(081701)化学工程(00)不区分研究方向陕西(081702)化学工艺(01)不区分研究方向(081703)生物化工(02)不区分研究方向(081704)应用化学(03)不区分研究方向(081705)工业催化(04)不区分研究方向(0817Z1)★能源化学工程(05)不区分研究方向(0817Z2)★制药工程(06)不区分研究方向西安电子科技大学(081704)应用化学(01)材料表面改性与界面化学、应用电化学(02)硼酸盐化学和无机材料化学(03)理论与计算化学、工业催化剂设计(04)功能配合物材料化学、配位化学陕西师范大学(081702)化学工艺(01)化工产品工程(02)绿色有机化工(081704)应用化学(01)绿色化学合成与纳米催化(02)能源催化(03)天然资源化学(04)化学镀和电化学镀(081705)工业催化(01)能源化工催化(02)催化新材料及应用青海大学(081701)化学工程(01)化工过程集成与节能减排青海(02)传质与分离工程(081702)化学工艺(01)盐湖资源综合利用(02)环境化工(081704)应用化学(01)新材料高值化(02)化工新材料03)精细有机物合成与天然产物提取与分离宁夏大学(081702)化学工艺(01)化工清洁生产工艺与技术宁夏(02)化工工艺及设备的设计与优化(03)高分子聚合材料的生产工艺与技术(081704)应用化学(01)煤基化学与化工工艺(02)功能材料合成及应用(03)绿色化学新技术(04)精细化学品合成工艺新疆大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程新疆(02)化学工艺(03)应用化学(04)工业催化石河子大学(081700)化学工程与技术(01)化学工程(02)化学工艺(03)生物化工(04)应用化学(05)工业催化(06)材料化工(07)环境化工专业课(982)有机化学(814)物理化学Ⅲ或(820)有机化学I或(878)化工原理(819)化工原理概论或(833)无机化学(810)化工原理或(860)物理化学(826)化工原理(856)化工原理(830)化工原理或(862)物理化学(817)分析化学或(820)有机化学(826)无机化学一(854)化工原理(851)物理化学(Ⅱ)或(855)生物化学(851)物理化学(Ⅱ)(857)海洋化学或(858)化工原理(II)或(859)生物化学(II)或(868)分析化学(I)(857)海洋化学或(858)化工原理(II)或(859)生物化学(II)或(868)分析化学(I)(857)海洋化学或(858)化工原理(II)或(859)生物化学(II)或(868)分析化学(I)(874)物理化学(848)有机化学(824)物理化学(807)工业微生物(825)有机化学(879)物理化学乙(工)(801)化工原理或(802)物理化学或(810)高分子化学和物理或(816)控制原理或(819)运筹学(801)化工原理或(804)微生物学或(805)生物化学(802)物理化学或(803)有机化学(801)化工原理或(803)有机化学或(802)物理化学(801)化工原理或(803)有机化学(818)高分子物理及化学或(819)有机化学或(848)生物化学(818)高分子物理及化学或(819)有机化学或(829)表面活性剂化学(848)有机化学或(849)化工原理或(850)分析化学或(851)物理化学(三)(835)有机化学B或(861)高分子化学或(867)化工原理(813)无机化学(813)无机化学或(814)分析化学或(863)有机化学(814)分析化学或(817)生物化学或(863)有机化学(813)无机化学或(814)分析化学或(863)有机化学(813)无机与分析化学A或(818)化工原理(802)化工原理(含实验)或(804)有机化学(含实验)或(813)物理化学(含实验)(811)无机及分析化学二或(825)有机化学(813)化工原理(821)物理化学(839)物理化学(811)生物化学(二)或(852)有机化学(三)(826)化工原理(827)生物化学(化学)(826)化工原理(887)化工原理(846)生物化学(824)化工原理或(855)物理化学或(864)有机化学或(890)无机化学或(896)分析化学(824)化工原理或(855)物理化学(814)物理化学(814)物理化学或(819)生物工程(896)化工原理(826)物理化学(855)无机化学或(856)有机化学(842)普通化学(848)有机化学(847)分析化学或(848)有机化学(831)普通化学(815)无机化学(845)有机化学或(847)简明生物化学(静态生物化学、动态生物化学(856)综合化学(827)有机化学或(872)化工原理(830)化工原理(824)有机化学(829)材料物理化学或(830)化工原理(824)有机化学(829)化学(三)[无机,分析,各占50%](828)化工原理(829)微生物学(化工)或(828)化工原理(828)化工原理或830)有机化学(化工)(828)化工原理(873)物理化学(828)化学反应工程或(835)普通化学(906)化工原理(821)化工原理(821)化工原理(826)化工原理或(827)物理化学。

氢氧化铁胶体的制备创新方法氢氧化铁胶体是一种重要的功能性材料,具有磁性、光学性能和生物相容性等多种优良性质,在医学、环境、电子等领域具有广泛的应用前景。

传统的制备方法主要有化学沉淀、水热法、溶胶凝胶法等,但这些方法在控制颗粒尺寸、分散性和形貌方面存在一定的局限性。

需要寻求一种新的、创新的制备方法,以实现氢氧化铁胶体的精准制备和功能化应用。

本文将介绍一种新的氢氧化铁胶体制备创新方法,并探讨其在材料科学领域的潜在应用。

我们介绍这一创新方法的制备过程。

与传统的方法不同,这种新的制备方法采用了微流控技术。

微流控技术是一种利用微流道和微梯度的技术,通过微观尺度的流体操作来实现对材料制备过程的精确控制。

在氢氧化铁胶体的制备中,我们设计了一种微流道反应器,通过微泵和微阀等微流控元件,精确地调控反应物料的流速、浓度和混合方式,实现了对氢氧化铁颗粒的形貌和尺寸的精确控制。

我们将详细阐述这一创新方法相比传统方法的优势。

利用微流控技术能够实现对反应条件的精确调控,避免了传统方法中由于大尺度反应所导致的难以控制的问题,提高了反应的可重复性和稳定性。

新方法中采用的微流道反应器具有高表面积积和快速混合的特点,可以显著缩短反应时间,提高了反应效率。

最重要的是,新方法可以实现对氢氧化铁胶体颗粒形貌和尺寸的精确调控,从而在其应用领域中具有更广泛的潜力。

在接下来的部分,我们将探讨这一创新方法在氢氧化铁胶体的功能化应用中的潜在价值。

通过微流控技术制备的氢氧化铁胶体具有较高的分散性和单分散性,可以用于制备具有特定形貌和尺寸的磁性纳米颗粒,以及复合功能材料的制备。

微流控制备的氢氧化铁胶体还可以应用于生物医学领域,如制备用于肿瘤治疗的纳米药物载体,磁热疗法等。

这一创新方法还为氢氧化铁胶体在催化、环境净化和传感等领域的应用提供了新的可能性,例如用于废水处理、污染物检测等方面。

新的氢氧化铁胶体制备创新方法基于微流控技术,具有精确控制反应条件、高效率和可控制粒子形貌等优势,为氢氧化铁胶体在多领域的应用提供了广阔的前景。

西南交通大学鲁雄教授课题组:多功能电活性仿生支架用于皮肤伤口修复伤口组织再生过程涉及了多种生理信号的协同作用,在伤口再生过程中扮演着重要的角色。

生理电信号在伤口再生过程中可以调控细胞行为并促进组织再生;过量的活性氧/自由基将会导致伤口处产生氧化应激,诱导细胞的氧化损伤阻碍再生。

因此,为了加速伤口愈合,采用活性材料协调生理信号对促进组织再生具有重要的意义。

西南交通大学鲁雄教授课题组采用多巴胺还原并修饰氧化石墨烯的策略,得到了兼具导电性、抗氧化性、以及良好分散性的半还原氧化石墨烯(pGO)纳米片。

然后将该纳米片引入到壳聚糖和丝素蛋白形成的天然高分子中,成功制备了具有电活性及抗氧化性的仿贻贝多功能电活性和抗氧化仿生支架。

体内动物实验证明该进皮肤伤口组织再生。

该研究成果以题为“Mussel-Inspired Electroactive and Antioxidative Scaffolds with Incorporation of Polydopamine-Reduced Graphene Oxide for Enhancing Skin Wound Healing”发表在ACS Applied Materials & Interface上(DOI: 10.1021/acsami.8b18931)。

该论文由唐鹏飞硕士和韩璐博士共同完成。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

图1 具有电活性和抗氧化性的pGO-CS/SF复合支架的设计(a)多巴胺在氧化过程中修饰并还原氧化石墨烯(b)采用双交联策略制备具有良好电活性和抗氧化性的pGO-CS/SF支架(c)pGO-CS/SF支架调控伤口组织再生过程图2 高通量电刺激C2C12细胞(a)体外高通量电刺激装置示意图(b)电刺激7天后的C2C12在pGO-CS/SF支架(导电)和CS/SF支架(不导电)上的荧光染色照片(c)在不同支架表面和不同电压下的C2C12细胞的纵横比的变化(d)C2C12细胞在不同电刺激条件下的增殖情况图3 通过荧光染色分析pGO的体外抗氧化活性(a)无H2O2刺激时,不同浓度pGO处理后巨噬细胞(RAW264.7细胞)中的活性氧水平(b)在H2O2刺激时,不同浓度pGO含量处理后RAW264.7细胞中的活性氧水平图4 pGO-CS/SF支架在体内抗氧化活性表征(a)DHE染色标记伤口处的活性氧(b)免疫荧光染色分析伤口处炎症反应(蓝色:DAPI;红色:CD68)图5 pGO-CS/SF支架促进皮肤伤口组织再生(a)伤口缺损再生模型(b)不同时间下伤口的面积闭合率(c)不同时间下伤口缺损处的照片(d)21天后伤口组织的H&E染色分析【小结】本研究将多巴胺还原的氧化石墨烯(pGO)引入壳聚糖/丝素蛋白(CS/SF)基体中,并通过双交联和冷冻干燥技术制备了具有电活性、以及抗氧化性的可用于伤口修复的支架材料(pGO-CS/SF)。

微型流控系统中的纳米液滴控制策略设计在微纳米尺度下,液滴的控制和操纵是微流控系统中重要的研究方向之一。

微型流控系统中的纳米液滴控制策略设计旨在实现对纳米液滴的准确和可控的操作,以满足在微流控实验和应用中的各种需求。

本文将围绕微型流控系统中纳米液滴的控制策略进行讨论,包括液滴的生成、操作、合并和分离等关键问题。

液滴的生成是微纳米尺度上的重要问题之一。

在纳米液滴的生成过程中,需要考虑液滴的大小、分布和生成的速度。

常见的纳米液滴生成方法包括电喷雾技术、毛细管滴定技术和流动吸附法等。

电喷雾技术通过电场作用将纳米液滴从导管中喷射出来,可以实现纳米液滴的直接生成和收集。

毛细管滴定技术通过控制毛细管内的压力差和流速,使得纳米液滴从毛细管中均匀滴下。

流动吸附法通过在流体中添加吸附剂,使得纳米液滴在吸附剂上成核并生成。

根据实际需求,可以选择合适的方法生成所需的纳米液滴。

液滴的操作是微流控系统中另一个重要的问题。

液滴的操作包括液滴的移动、悬浮、定位和定向等。

常见的液滴操作方法包括电泳、电动力、电场和光场力控制等。

通过在微流控芯片中施加电场,可以控制纳米液滴的电动力,并实现纳米液滴的精确控制和移动。

此外,光场力控制也是一种常用的液滴操作方法,通过合适的光场力场,可以实现对纳米液滴的悬浮、定位和定向等操作。

液滴的合并和分离也是微流控系统中的重要环节。

液滴的合并可以实现两个或多个液滴的融合,从而产生更大的液滴或实现不同液滴的混合。

合并液滴的方法包括电融合、热融合和流动融合等。

通过控制电场或温度,可以将两个液滴引导到一起,并实现融合。

液滴的分离是将一个大液滴分成多个小液滴。

常见的液滴分离方法包括振荡、屏蔽和喷射等。

通过施加振荡作用或屏蔽流体通道,可以将大液滴逐渐分离成小液滴。

在微型流控系统中,纳米液滴控制策略的设计是多学科交叉的研究,涉及到力学、电子学、光学和流体力学等学科。

为了实现对纳米液滴的准确和可控的操作,需要对微型流控芯片的设计和制备、纳米液滴的生成和操纵原理、液滴与微观环境的相互作用等方面进行深入的研究。

智能纳米微流道产品制备智能纳米微流道是一种新型的微流体技术,具有自动控制能力和真实生物反应能力,具有广泛的应用前景。

下面将介绍智能纳米微流道产品制备的步骤:一、基底的制备1.采用材料可以使智能纳米微流道拥有机械强度和光学特性,也可以保证温度稳定,减少温度对系统的影响。

2.选择合适的形状,尽量做到微流道与芯片无缝连接,提高制作效率。

3.利用电镀或化学表面聚合等方式将芯片与基底连接起来。

二、元件壳制备1.根据微流体系统的功能,选择合适的元件材料,保证元件的耐酸碱性能、电导率、密度和硬度;2.通过热成型的方式将元件的材料进行压制,以获得较好的尺寸精度;3.通过电子焊接、压紧等方式把元件壳与基底连接起来。

三、微流道制备1.利用x射线断层分析检测微结构,确定元件形状及断层尺度;2.根据结构形状和尺度,使用激光工艺对微流道进行切割;3.利用微结构填充技术,将微结构填充件置于微流道中,以调整微流道的性能和尺寸。

四、功能整合1.在功能整合的过程中,需要将所有的智能纳米微流道元件有机的融合在一起;2.选择合适的接枝技术,将微流体元件与其他芯片连接;3.检测连接的电导率和密度,确保产品能够满足最终应用的性能要求。

五、性能测试1.使用智能纳米微流道制备出的样品,使用实验设备进行性能指标测试;2.通过实验验证样品的流体阻力特性、操作稳定性、机械稳定性和微细特性;3.测试样品的生物反应性能,以确认最终制备的智能纳米微流道的可靠性。

总的来说,智能纳米微流道产品制备需要经过上述步骤,以确保最终产品的可靠性和性能。

此外,还可以在产品的制备过程中,根据市场的需求及时调整,为最终的产品制备出更好的性能及使用效果。

多功能纳米纤维微流体纺丝技术及其应用研究进展崔婷婷;刘吉东;解安全;程恒洋;杜湘云;胡霞红;陈苏【摘要】为进一步推广微流体纺丝技术,综述了国内外微流体纺丝技术的制备机制及其在制备荧光杂化微纤维等方面应用的研究进展.将微流体纺丝技术与静电纺丝技术、熔融纺丝技术以及气喷纺丝技术在成形机制与工艺参数、纤维形貌(竹节状纤维、Janus纤维)与结构特征等方面做了比较,为微流体纺丝技术的研究提供理论参考.同时,介绍了用微流体纺丝技术纺制的荧光微纤维在荧光编码、光学传感和多信号分析等材料领域的应用,并对微流体纺丝技术当前存在的问题以及未来发展前景进行总结与展望.【期刊名称】《纺织学报》【年(卷),期】2018(039)012【总页数】8页(P158-165)【关键词】微流体纺丝技术;荧光杂化纤维;竹节状纤维;Janus纤维;光学传感【作者】崔婷婷;刘吉东;解安全;程恒洋;杜湘云;胡霞红;陈苏【作者单位】南京工业大学化工学院,江苏南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009;南京工业大学化工学院,江苏南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,江苏南京 210009【正文语种】中文【中图分类】TS17近几年微纳米纤维或纤维微反应器由于其在组织工程[1]、传感[2]、过滤[3]、吸附[4]、防护材料[5]以及可穿戴设备[6]等领域具有潜在的应用价值而受到广泛关注。

西南交通大学材料先进技术教育部重点实验室

佚名

【期刊名称】《实验科学与技术》

【年(卷),期】2004(002)002

【摘要】@@ 1实验室研究方向rn1.1材料磨损及表面工程rn近5年在国际学术期刊发表论文40余篇,在国内核心期刊发表论文50余篇;出版专著一部;申请发明专利1项;获国家杰出青年科学基金、国际合作项目、国家及省部级项目近20项.【总页数】1页(P113)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.教育部重点实验室学术交流模式探讨-以先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室为例 [J], 李晔;

2.舍弗勒驻西南交通大学先进技术研究中心启动 [J],

3.云南省新材料制备与加工重点实验室:稀贵及有色金属先进材料教育部重点实验室简介 [J],

4.太原理工大学材料科学与工程学院新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室 [J],

5.西南交通大学材料科学与工程学院生物材料与表面工程研究所、教育部先进材料制备重点实验室简介 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。