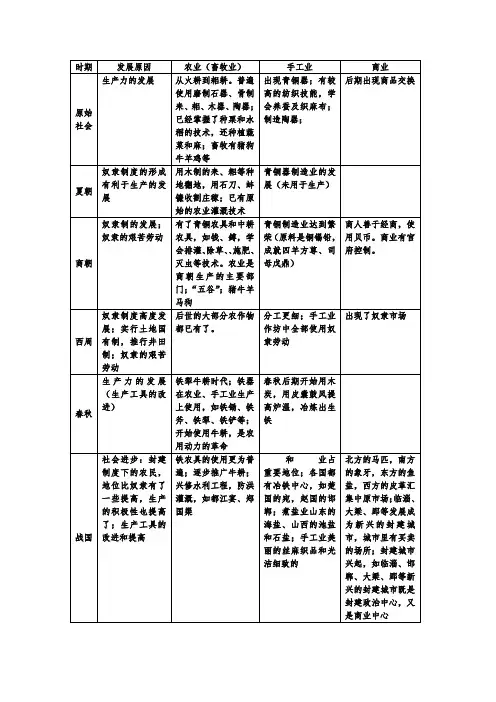

中国古代的经济结构表格知识归纳

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:2

高考历史知识点:古代中国经济的基本结构与特点1500字古代中国经济的基本结构与特点古代中国经济的基本结构可以分为农业经济、手工业经济和商业经济三个主要部分。

这三个部分在古代中国的经济中各自扮演着重要的角色,共同构成了古代中国经济的基本框架。

首先是农业经济。

古代中国是一个农业社会,农业经济在古代经济中起着基础和主导作用。

古代中国农业以种植和养殖为主要方式,主要农作物有稻谷、小麦、蔬菜等。

古代农业的发展离不开三农政策的支持,包括土地制度、税收等措施,这些措施有助于推动农业经济的发展和社会稳定。

此外,农业在古代社会中也起到了保障食物供应、维持社会稳定和推动经济增长的重要作用。

其次是手工业经济。

古代中国的手工业经济以家庭手工业为主导,包括纺织业、瓷器业、木器业等。

古代手工业发达,技术熟练,产品品质精良,在国内和国际市场上都享有盛誉。

手工业经济在古代社会中扮演着重要的角色,既满足了人们的日常生活需要,又为贸易和商业提供了原材料和产品。

最后是商业经济。

古代中国的商业经济起步较晚,但在后期逐渐发展壮大。

商业经济主要以城市商业为中心,城市作为商业集散地和贸易中心,积聚了大量商品和商贾。

商业经济促进了商品产销的发展,推动了经济的繁荣和城市的繁华。

古代中国的商业交往主要以陆上贸易为主,丝绸之路等重要贸易通道的开通推动了古代中国商业经济的发展。

古代中国经济的特点主要体现在以下几个方面:首先是自给自足的封闭经济。

由于交通不便、通讯不畅,古代中国的经济主要以封闭和自给自足为特点。

各地的生产和消费都较为独立,难以实现统一的市场和经济体系。

其次是农业经济的主导地位。

古代中国是一个农耕社会,农业经济在整个经济体系中起着基础和主导作用。

农产品的生产和供应、农民的生活和社会稳定都与农业经济密切相关。

再次是政府的控制和干预。

古代中国的经济活动受到政府的广泛控制和干预,政府制定了一系列的政策和措施来调控经济,包括土地制度、税收制度、市场监管等。

中国古代经济的基本结构与特点必修二考点提示古代中国的经济(1)农业的主要耕作方式和土地制度(2)手工业的发展(3)商业的发展(4)资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策知识清单农业经济的基本结构与特点农业的起源原始农业从采集经济向种植经济发展而来。

原始农业的特点:从若干地区同时或先后发生,形成不同类型的农业,呈现出地域差别;形成了北粟南稻的种植结构;使用的工具以石器为主,制作使用陶器,刀耕火种;经济结构是以种植业为主,以家畜饲养业为辅,五谷的栽培和六畜的驯化基本完成。

农具的不断进步(1)不同时期的农具原始社会时期:刀耕火种,以石、木、骨制农具为主。

商周时期:青铜器产生,但未广泛应用于农业生产,耒耜仍是重要的工具,材质仍以木石骨蚌为主。

春秋战国时期:铁农具使用日益广泛,牛耕出现,大大提高了农业生产效率,促进了社会经济的发展,推动了春秋战国时期的社会变革。

汉代:犁耕技术发展,表现在犁壁的安装和牛耕的推广即耦犁的使用;发明使用新型播种工具耧车;耕作技术:代田法的应用推广。

三国时期:曹魏马钧制成翻车。

唐代:曲辕犁的发明使用,标志着中国传统步犁基本定型;发明以水力为动力的灌溉工具筒车。

宋朝:出现利用水力的高转筒车。

明清:出现风力水车。

(2)农具演变的规律:材质方面:从最初的石、骨、木、蚌到青铜、铁等金属制农具;制造技术方面:从打磨再到冶铸,从简单到复杂;动力方面:从人力操作到应用畜力、自然力。

(3)农具发展变化意义:农具的改进,是生产力进步的明显标志,增强了人改造和利用自然的能力;农具的改进,使人逐渐被解放出来,可以从事更重要的工作;极大地提高了农业生产效率,使“精耕细作”的生产模式得以发展,推动了生产力的发展。

水利设施的逐渐完善我国古代历史上的水利建设重大成就:大禹治水,使万里泽国成为广袤沃土。

春秋战国时期,生产力的发展推动了水利工程建设。

著名的水利工程有芍陂、都江堰、郑国渠等。

西汉时漕渠、六辅渠等水利工程陆续建成;汉代开始治理黄河,著名的有“王景治河,千载无患”。

中国古代历史经济知识点归纳中国古代历史经济发展的过程是一个漫长而复杂的历程,涵盖了多个朝代和丰富的文化内涵。

在这篇文章中,我们将对中国古代历史经济的知识点进行归纳和总结,以揭示其重要性和影响。

一、农业经济中国古代以农业为主导经济形态,基本农民社会为主体,农业生产是当时经济的支柱。

农业经济的主要特点如下:1. 种植技术:中国古代农业以粮食种植为主,种植技术逐渐改进和完善,如水稻的引种、改良和农业耕作工具的使用等。

2. 农业生产组织:古代中国的农业部门分为自耕农、细作和佃农,随着社会分工的发展,农业生产日益细化和专业化。

3. 农业税负:古代的朝代对农民实行的税法多种多样,有时甚至压得过重,征收方式有以粮食为主的田赋和苛捐杂税等。

二、商业经济中国古代的商业经济也有较为独特的特点和贡献,其中一些重要的知识点如下:1. 市场与货币:古代中国有繁荣的市场,商品交换的方式主要是商品交换和粮食交换。

货币体系起初以物品作为交换媒介,逐渐演变为使用铜钱和其他货币形式。

2. 商业组织:古代中国的商业组织形式多样,包括行商、商帮、商行等。

这些商业组织发挥着重要的经济作用,促进了商品的流通和交换。

3. 丝绸之路:作为重要的贸易通道和文明交流的纽带,丝绸之路连接了东西方经济,促进了商品、技术和文化的传播。

三、手工业中国古代的手工业在经济发展中起到了至关重要的作用,以下是与手工业相关的知识点:1. 制陶业:中国古代的陶器制作工艺精湛,制陶业在古代经济中起到了重要的作用。

著名的汝窑、哥窑等瓷器种类享誉世界。

2. 编织业:中国古代的编织业技术非常先进,丝绸和棉布是当时的主要产品之一。

丝绸业在商业交流和文化交流中具有重要地位。

3. 金属冶炼:古代中国的金属冶炼技术相当先进,铜、铁等金属的冶炼为古代经济提供了有力的支持。

四、财政经济中国古代政府在经济发展中扮演着重要角色,以下是与财政经济相关的知识点:1. 赋税制度:古代中国实行多样化的赋税制度,如田赋、兼带课税等,这些税收是政府财政收入的重要来源。

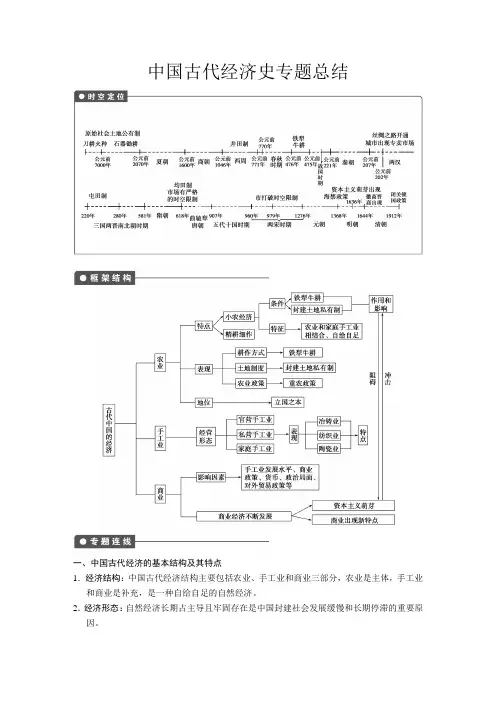

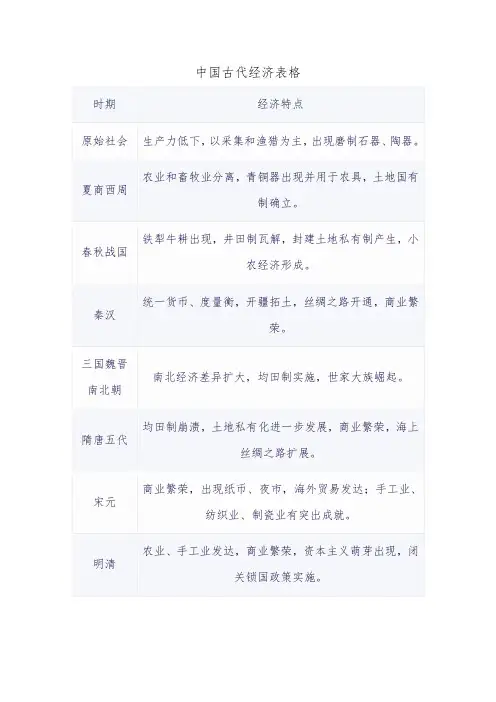

中国古代经济史专题总结一、中国古代经济的基本结构及其特点1.经济结构:中国古代经济结构主要包括农业、手工业和商业三部分,农业是主体,手工业和商业是补充,是一种自给自足的自然经济。

2.经济形态:自然经济长期占主导且牢固存在是中国封建社会发展缓慢和长期停滞的重要原因。

3.经济重心:经历了由北向南的转移过程,改变了中国社会经济的空间格局。

4.工商业的发展:虽然作为农业经济的有益补充,但曾长期居于世界领先地位。

5.资本主义萌芽出现:明朝中后期在农业经济发展的基础上,孕育出资本主义萌芽。

6.经济政策:中国古代政府大多都采取重农抑商政策,在明清时期还采取闭关锁国政策,限制了工商业和资本主义萌芽的发展。

二、中国古代社会经济发展的原因1.客观环境:统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境。

2.政治条件:前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。

3.科技条件:生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、外国先进技术的引入等,成为经济恢复发展的动力。

4.国内外交流条件:国内各民族、各地区间的交流、相互学习、中外交往的加强是经济发展的重要条件。

5.群众条件:广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富。

三、闭关锁国政策的原因和评价1.原因:(1)经济原因:自给自足、落后闭塞的封建自然经济的产物。

“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”是最好印证。

(2)政治原因:对付东南沿海人民的抗清斗争,割断沿海人民同台湾郑氏政权的联系,维护其统治。

(3)客观原因:新航路开辟后,西方殖民者向东方扩张,侵扰我国东南沿海。

(4)主观原因:与统治者盲目自大的观念有一定关系。

2.评价:(1)积极:作为一种消极的防御手段,在一定时期内对西方殖民主义侵略起到过一定的民族自卫作用。

(2)消极:闭关锁国政策不仅妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的滋长;而且使中国与世隔绝,未能及时学习西方先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐落后于世界潮流,造成了近代中国的落后挨打;闭关锁国的政策,也导致了中国航海造船事业的衰落和在海洋时代的落伍。

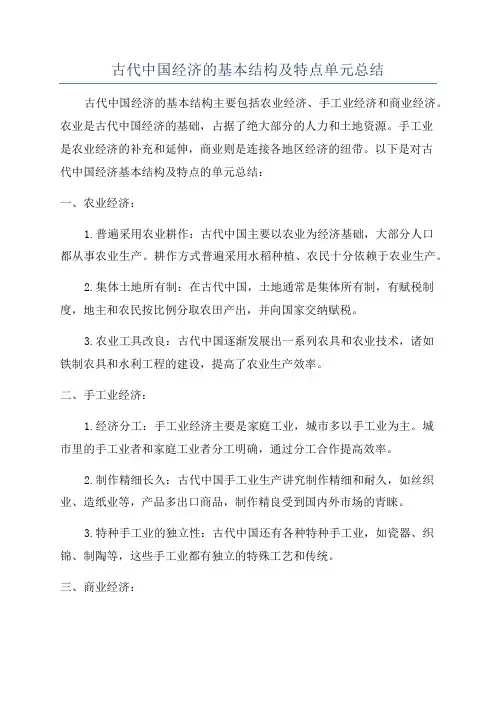

古代中国经济的基本结构及特点单元总结古代中国经济的基本结构主要包括农业经济、手工业经济和商业经济。

农业是古代中国经济的基础,占据了绝大部分的人力和土地资源。

手工业是农业经济的补充和延伸,商业则是连接各地区经济的纽带。

以下是对古代中国经济基本结构及特点的单元总结:一、农业经济:1.普遍采用农业耕作:古代中国主要以农业为经济基础,大部分人口都从事农业生产。

耕作方式普遍采用水稻种植、农民十分依赖于农业生产。

2.集体土地所有制:在古代中国,土地通常是集体所有制,有赋税制度,地主和农民按比例分取农田产出,并向国家交纳赋税。

3.农业工具改良:古代中国逐渐发展出一系列农具和农业技术,诸如铁制农具和水利工程的建设,提高了农业生产效率。

二、手工业经济:1.经济分工:手工业经济主要是家庭工业,城市多以手工业为主。

城市里的手工业者和家庭工业者分工明确,通过分工合作提高效率。

2.制作精细长久:古代中国手工业生产讲究制作精细和耐久,如丝织业、造纸业等,产品多出口商品,制作精良受到国内外市场的青睐。

3.特种手工业的独立性:古代中国还有各种特种手工业,如瓷器、织锦、制陶等,这些手工业都有独立的特殊工艺和传统。

三、商业经济:1.内河和海洋贸易:古代中国商业经济主要分为内河和海洋贸易,内河贸易主要以黄河、长江等内河为交通枢纽,海洋贸易则以丝绸之路和海上丝绸之路为主。

2.运输与市场:商业经济发展需要运输和市场,古代中国通过水路运输和驼队运输发展贸易,同时也出现了集市和商业中心。

3.闪族商人及乡村商业:古代中国商人多为闪族人,他们特点是移居他乡,为商业目的经商和定居,发展了乡村商业。

综上所述,古代中国经济的基本结构包括农业经济、手工业经济和商业经济。

农业经济是古代中国经济的基础,手工业经济起到补充和延伸的作用,商业经济则是连接各地区经济的纽带。

农业经济主要以农业耕作为主,采用集体土地所有制;手工业经济则是家庭工业和城市手工业为主,注重精细制作和制作耐久;商业经济主要由内河贸易和海洋贸易组成,涉及运输和市场,商人多为闪族人。

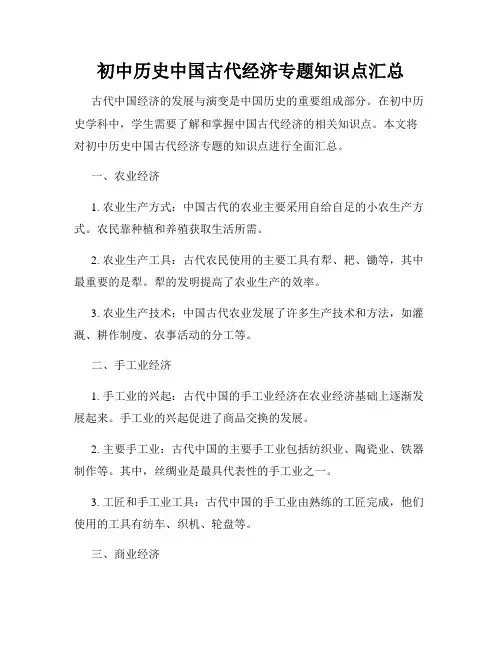

初中历史中国古代经济专题知识点汇总古代中国经济的发展与演变是中国历史的重要组成部分。

在初中历史学科中,学生需要了解和掌握中国古代经济的相关知识点。

本文将对初中历史中国古代经济专题的知识点进行全面汇总。

一、农业经济1. 农业生产方式:中国古代的农业主要采用自给自足的小农生产方式。

农民靠种植和养殖获取生活所需。

2. 农业生产工具:古代农民使用的主要工具有犁、耙、锄等,其中最重要的是犁。

犁的发明提高了农业生产的效率。

3. 农业生产技术:中国古代农业发展了许多生产技术和方法,如灌溉、耕作制度、农事活动的分工等。

二、手工业经济1. 手工业的兴起:古代中国的手工业经济在农业经济基础上逐渐发展起来。

手工业的兴起促进了商品交换的发展。

2. 主要手工业:古代中国的主要手工业包括纺织业、陶瓷业、铁器制作等。

其中,丝绸业是最具代表性的手工业之一。

3. 工匠和手工业工具:古代中国的手工业由熟练的工匠完成,他们使用的工具有纺车、织机、轮盘等。

三、商业经济1. 商业的发展:商业经济在古代中国逐渐兴起,商人通过商品交换获取利润,推动了商品流通的发展。

2. 商业中介:为了方便商品的交换,商业中介角色的出现至关重要。

商业中介包括商人、市场和货币等。

3. 著名的商业道路:古代中国有几条重要的商业道路,如丝绸之路和茶马古道等,这些道路连接了东西方,促进了贸易和文化交流。

四、货币与物价1. 货币的出现:中国古代的货币最早出现在春秋战国时期,最早的货币是贝壳、铜钱等。

2. 货币的演变:货币形式经历了从贝壳到铜币,再到纸币的演变过程。

纸币的使用提高了交易的便利性。

3. 物价的变动:中国古代物价由于多种因素的影响变动较大,如自然灾害、战乱、政府政策等,导致物价的波动。

五、税收和赋役1. 农业赋役制度:在古代中国,政府对农民征收一定比例的农产品作为赋役,以满足政府的需要。

2. 商业税收:商业发展后,政府开始对商人征收税款,如商税、商调等。

税收成为政府财政收入的重要来源。

第一单元中国古代经济的基本结构与特点重难点知识解析一、全面认识小农经济:1、形成背景:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐步推广以及封建土地私有制的确立。

2、特点:①自给自足性:农业和家庭手工业相结合,生产的主要目的是满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

②分散性:以家庭为生产生活的基本单位,男耕女织。

③封闭性:相互之间缺少交往与合作。

④脆弱性:规模小、水平低,抵御天灾、人祸(苛政、土地兼并等)的能力差。

⑤落后性:生产工具简单,阻碍技术进步和生产发展。

3、发展的有利条件:①铁犁、牛耕的普及,各种生产技术的提高。

②农民拥有一定数量的生产资料,在生产上有很大的的自主权,并且能支配一部分劳动产品,具有校高的积极性。

③由于规模小,耕作技术的推广较为便利。

④历代政府为保证财源比较重视农业的发展。

4、影响小农经济发展的不利因素:①规模小,条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力,抗御天灾人祸的能力十分薄弱。

②由于规模小,条件简陋,加之封建剥削的沉重,农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态。

③历代封建王朝的后期,随着统治的腐朽,每遇灾害,多数农民家庭就会陷入破产,大规模的农民战争酝酿爆发。

5、圭寸建统治者重视小农经济的原因:①小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,农民也是封建王朝的兵源和徭役的主要承担者。

②农民的长期斗争使统治者认识到,解决好农民问题是稳定社会秩序和巩固统治的大事。

6、小农经济、自然经济、商品经济小农经济一般指自耕农经济,其特点是以家庭为单位、农业与家庭手工业相结合;自给自足; 自然经济:就是自给自足的经济,很少进行商品交换,是商品经济的对立面;商品经济:直接以交换为目的的经济形态,包括商品生产和商品交换,具有极大的开放性和进取性。

小农经济产完全等同于自然经济。

小农经济强调以家庭为单位,自然经济主要是相对于商品经济而言;小农产生于春秋战国,自然经济在原始社会就产生了。

古代中国经济的基本结构与特点知识点解读一、古代农业:1、耕作方式:(1)原始社会:刀耕火种(木、石、骨、蚌)(2)商周时期:石器锄耕、千耦其耘(大规模简单协作)(3)春秋战国以后:铁犁牛耕、精耕细作2、土地制度:(1)原始社会:土地公有制(2)奴隶社会:井田制。

形成于商,盛行于西周,开始瓦解于春秋,崩溃于战国末期,这是一种奴隶制的土地国有制度,实质是国王代表贵族占有土地的土地私有制。

(3)封建社会:土地私有制。

①君主土地所有制②自耕农土地所有制:不占主要地位,农民占有很少土地,与地主土地所有制共同构成封建经济基础,是专制主义中央集权建立和长期存在的重要基础。

③地主土地所有制:占支配地位,是封建生产关系的基础。

(4)土地兼并:(原因、缓解措施、影响)3、主要生产方式:小农经济(1)根本原因:生产力的发展、土地私有制的产生(2)产生时间:春秋瓦解:鸦片战争后开始瓦解(3)特点:以家庭为生产、生活单位,农业和手工业相结合,“男耕女织”;生产的主要目的是满足自家基本生活的需要和缴纳赋税;实际上是一种自给自足的自然经济。

(简单概括为:分散性、封闭性、脆弱性)(4)地位:是封建社会农业生产的基本模式,是封建王朝财政收入的主要来源;明清以后时,成为阻碍生产力发展的主要因素。

4、古代农业经济的特点:(农业结构、生产模式、经营方式)二、古代手工业:1、手工业成就:(1)冶金业:(青铜制造、冶铁技术、燃料)(2)纺织业:(丝织业——汉代、唐代;棉纺业——宋代、元代、明代)(3)陶瓷业:(新石器时代、东汉、南北朝、隋唐、宋代、元朝、明代、清代)2、经营模式:(1)官营手工业:产生于西周时期,(特点:官府统一经营管理,资金、原料由官府供给,规模经营,产品不入市场,职业世袭,直到明代前期为止,官营手工业一直占据着古代手工业的主导地位,它代表着当时生产技艺的最高水平。

)(2)私营手工业:春秋战国时期,随着生产力的提高,私营工商业兴起,与市场联系紧密,明中叶以后,占据主导地位,并孕育出了早期的“机工、机户式”的资本主义萌芽。

古代经济知识点总结古代经济是指古代社会生产力发展水平和社会经济形态。

古代经济是指人类社会从农业社会开始至工业社会出现之前的社会经济形态,是以农业为主体的经济体系,在这个体系中,经济生活主要以农业生产和手工业生产为主。

古代经济是从未经过资本主义的阶段。

古代经济分为古代农业经济和古代商业经济两大方面。

本文将从古代农业经济和古代商业经济两个方面对古代经济的知识点进行总结。

一、古代农业经济1. 农业生产组织形式在古代农业经济中,农业生产的组织形式一般包括自耕农经济、雇佣劳动和奴隶经济。

自耕农经济是指自己种植、生产、销售,并且自己吃自己用的农业生产方式。

雇佣劳动是指地主或富裕农民雇佣其他人来干活,通常是有限时期,以金钱或实物支付的形式。

奴隶经济是指地主或国家使用奴隶进行农业生产。

2. 农业技术古代农业技术的发展主要包括农业工具的进步、农业生产技术的改进以及农作物的引进和培育。

古代农业使用的工具一般包括犁、耙、镰刀等,这些工具的进步能够提高农业生产的效率。

农业生产技术的改进包括灌溉、肥料的使用等,这些技术的改进有利于提高农作物的产量。

另外,古代农业还进行了很多农作物的引进和培育,比如在古代中国,从印度引进的稻米为中国的农业生产作出了巨大贡献。

3. 农业生产关系古代农业生产关系的基本特点是封建制度。

在封建社会中,土地所有权及土地使用权集中在地主手中,农民只能占有土地的使用权。

农民需要按照地主的意愿进行农业生产,并且要支付地租给地主。

地主依靠农民的劳动来获取丰收,从而实现对农产品的剥削。

4. 农产品交换古代农产品交换一般以物物交换为主,那时的货币还不流通,商业贸易不发达。

农产品交换的方式主要包括城市集市贸易和农产品百货贸易。

城市集市贸易是指城市地区周围的农村、镇上的农产品周转地,也是商家集资及交易的地方。

农产品百货贸易是指商品在城市和乡村之间贸易的中介,贸易的对象是农产品的多样性。

二、古代商业经济1. 商业贸易在古代商业经济中,商业贸易是古代经济的重要组成部分。

古代中国经济的基本结构与特点单元总结前言简要介绍古代中国经济的历史背景和研究意义。

阐述本单元总结的目的和重要性。

第一部分:古代中国经济的发展历程从夏、商、周时期开始,概述古代中国经济的起源。

描述春秋战国时期经济的变革和发展。

简述秦汉时期的经济统一和繁荣。

介绍唐宋时期的经济高峰和商业发展。

概述明清时期的经济特点和资本主义萌芽。

第二部分:古代中国的经济结构农业经济:介绍古代农业的基本状况和重要性。

手工业经济:阐述手工业的发展和对经济的贡献。

商业经济:分析商业经济的兴起和对经济的影响。

货币经济:探讨货币在古代经济中的作用和影响。

第三部分:古代中国经济的特点自给自足:分析古代中国农业经济的自给自足特点。

重农抑商:讨论重农抑商政策对经济的影响。

官营与私营:比较官营和私营经济的不同特点。

经济区域差异:探讨不同地区经济的差异和发展不平衡。

第四部分:古代中国的经济政策土地制度:介绍古代土地制度的演变。

赋税制度:分析赋税对经济发展的影响。

货币制度:探讨货币制度对经济交易的促进作用。

商业政策:讨论商业政策对商业经济发展的影响。

第五部分:古代中国的经济思想儒家经济思想:介绍儒家经济思想的主要内容。

道家经济思想:阐述道家对经济的自然无为观念。

法家经济思想:分析法家对经济秩序和国家控制的主张。

第六部分:古代经济与社会文化的关系经济与社会结构:探讨经济对古代社会结构的影响。

经济与文化发展:分析经济对文化发展的支持作用。

经济与科技进步:讨论经济如何促进科技进步。

第七部分:古代经济对现代的启示经济持续发展:从古代经济中汲取持续发展的启示。

经济与环境:探讨古代经济与环境保护的关系。

经济与社会和谐:分析古代经济如何促进社会和谐。

结语总结古代中国经济的基本结构和特点。

强调学习和研究古代经济对现代经济发展的重要意义。

参考文献列出用于撰写本文档的主要参考文献。

中国古代经济知识点总结在中国古代的历史长河中,经济发展是一个极为重要的方面。

众多的经济知识点构成了中国古代经济发展的底蕴。

本文将对中国古代经济的一些重要知识点进行总结,并以时间顺序来呈现。

一、农业经济1. 农耕经济:中国古代以农业为主要经济形态,耕作技术的进步推动了农业生产的发展。

从繁华的西周到鼎盛的汉朝,农耕经济一直是中国经济的支柱。

2. 农具发展:古代农具的不断改进促进了农业生产力的提高。

铁耒的使用和犁耕法的推广,使得土地的开垦和利用能力得到了显著提升。

3. 灌溉系统:古代中国人善于利用水资源,通过修建水利工程,如渠道、水车和水车搏浪等,实现了农田的灌溉和水利的合理利用。

二、商业经济1. 经济区域发展:春秋战国时期,中国经济开始呈现出区域化发展的趋势。

例如,中原地区以制作和贸易业闻名,江南以农业和纺织业繁荣,西南地区以盐业和铜矿业发达,北方以畜牧业和农产品贸易为主。

2. 商业路线:中国古代商业使用陆上和水上交通。

诸如丝绸之路和海上丝绸之路连接了中亚、波斯、罗马等西方国家与中国,促进了东西方间的经济往来和文化交流。

3. 货币与交易:在古代中国出现了多种形式的货币,如贝壳、布币和铜钱等。

此外,产生了以市场交易为基础的商业经济活动,为经济的发展提供了动力。

三、手工业经济1. 丝绸业:中国古代的丝绸业是世界闻名的,丝绸在中国古代经济中占据了重要地位。

古代中国人独特的养蚕和制丝技术,使得中国丝绸成为了珍贵的贸易商品。

2. 陶瓷业:中国古代瓷器的制作技艺非常精湛,从汉代开始,中国陶瓷就开始出口到世界各地。

中国的瓷器不仅在艺术上达到了极高水平,也在经济上产生了重要影响。

3. 铁器业:从铁农具到兵器装备,古代中国的铁器业是支撑农业生产和战争需要的重要产业。

铁器业的发展不仅提高了生产效率,也推动了农业和军事技术的进步。

四、文化经济1. 科举制度:科举制度在中国古代历史中有着重要的地位。

科举制度的实施使得士人能够通过考试来选拔人才,进一步促进了教育和文化的发展,为经济的进步提供了智力支持。