荧光材料基本知识

- 格式:docx

- 大小:26.62 KB

- 文档页数:10

发光材料

人们经常可以看到在夜晚能发光的物品,如交通路牌、交通民警晚上穿着的服饰、汽车的牌照、自行车上的标志、有机玻璃做的广告宣传栏、钟表和发光装饰品等。

它们中都含有发光材料。

这些发光材料一般制成发光颜料、荧光染料和发光漆等。

(1)发光颜料指能发出荧光或磷光的颜料。

荧光颜料要在紫外线激发下才能发光,在黑暗中不能持续。

磷光颜料经紫外线或日光激发发光后,在黑暗中能持续发光若干小时。

发光颜料通常是由锌、钙、钡或锶的硫化物、少量的助熔剂(如氯化钠)和微量的活化剂(如氯化铜)配成的混合物,经火煅烧而成。

荧光或磷光的颜色随着活化剂的性质和发光颜料的成分而定。

例如,在硫化锌荧光颜料中加入硫化镉,用银为活化剂时由蓝色移至红色部分,用铜作活化剂时由绿色转移至红外部分。

(2)荧光染料能吸收紫外光波,并把紫外光转变成波长较长的可见光波而反射出来的染料。

这类染料如荧光黄、酸性曙红、红汞和某些分散染料等。

它们大多是含有苯环或杂环并带有共轭双键的化合物。

荧光染料具有闪光的鲜艳色彩,除用于纤维织物的印染外,还可以作特种标志(如暗处符号)和军事追踪用。

(3)发光漆又叫荧光涂料,是能发出荧光或磷光的漆,由发光颜料和中性清漆(如聚醋酸乙烯清漆、聚丙烯酸酯清漆等)配制而成。

加入痕量的镭或铀等放射性物质,能延长发光的时间。

这种漆用于涂刷仪表、公路路标、机械设备、防火设备和防空走道等,也可用于涂刷钟表和发光的装饰品等。

对寡核苷酸的5'或3'末端进行氨基修饰后,其末端附带的一级脂肪胺可连接氨基反应分子。

氨基修饰的寡核苷酸也可用于固定目的寡核苷酸在微阵列基质上。

生物素标记的寡核苷酸作为探针,用于Southern印记杂交或染色体原位杂交及随后的显色检测。

也可以用包被链霉亲和素(Streptavidin)的磁珠来捕获带有生物素探针的杂交核酸,用于限制酶切作图、基因组步移与差异显示。

Cy3和Cy5是新的荧光分子,具有较好的光稳定性、高水溶性和高荧光效率。

它们的激发光谱和发射光谱峰值分别为548/562nm 与646/664nm。

Cy3和Cy5的分子结构和分子量都非常相似,但两者之间的光谱却分得很开,因此,Cy3和Cy5常被用于很多双色实验中,如被广泛应用于基因芯片和蛋白质芯片领域。

当Dabcyl在空间上邻近荧光基团时,可以吸收能量使荧光淬灭,因此它在分子信标,分子淬灭探针中等得到广泛应用羧基荧光素(Carboxyfluorescein),是荧光素衍生物的一种,5-FAM较6-FAM更经常使用。

与FITC相比,FAM与氨基反应更快,产物也更稳定,但FITC结合蛋白的量更大且进程更易于控制。

FAM适用于Argon-ion Laser的488mm光谱线,Abs/Em=492/518nm (pH=9.0),具有荧光素衍生物的普遍特性,在水中稳定。

六氯荧光素(Hexachloro Fluorescein),是荧光素衍射物的一种。

适用于Argon-ion Laser激发光源,Abs/Em=535/556nm。

次黄嘌呤可与C、A、T、G稳定地配对。

含有I的寡聚核苷酸已广泛用作杂交探针,以筛选cDNA和基因组文库,从而获得仅知部分氨基酸编码序列蛋白的编码基因。

也可以成功地从复杂的cDNA和基因组文库中克隆到许多基因磷酸化修饰的寡核苷酸一般被用于定点突变和接头插入。

与荧光素具有光淬灭率高、pH敏感性强的缺点相比较而言,TAMRA具有更好的光稳定性,而且在pH4~10之间,TAMRA 的光谱不会受到影响。

在一般温度下,大多数分子处在基态的最低振动能级。

处于基态的分子吸收能量(电能、热能、化学能或光能等)后被激发为激发态。

激发态是很不稳定的,它将很快地释放出能量又重新跃迁回基态。

若分子返回基态时以发射电磁辐射(即光)的形式释放能量,就称为“发光”。

如果物质的分子吸收了光能而被激发,跃迁回基态所发射的电磁辐射,称为荧光和磷光。

现从分子结构理论来讨论荧光和磷光的产生机理。

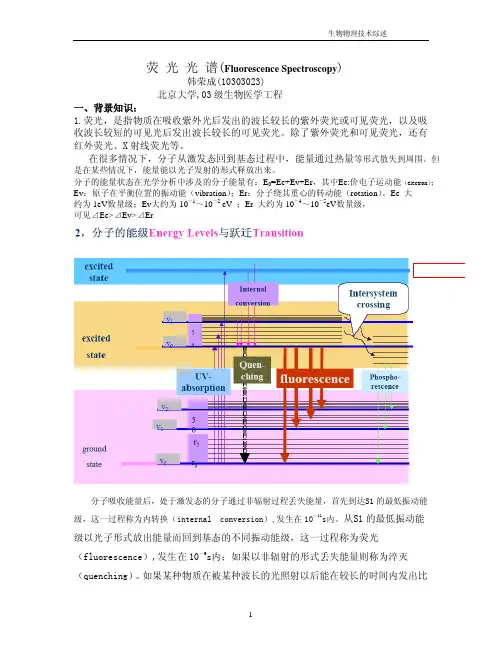

每个分子中都具有一系列严格分立相隔的能级,称为电子能极,而每个电子能级中又包含有一系列的振动能级和转动能级。

分子中电子的运动状态除了电子所处的能级外,还包含有电子的多重态,用M=2S+1表示,S为各电子自旋量子数的代数和,其数值为0或1 。

根据Pauli不相容原理,分子中同一轨道所占据的两个电子必须具有相反的自旋方向,即自旋配对。

若分子中所有电子都是自旋配对的,则S=0,M=1,该分子便处于单重态(或叫单重线),用符号S表示。

大多数有机化合物分子的基态都处于单重态。

基态分子吸收能量后,若电子在跃迁过程中,不发生自旋方向的变化,这时仍然是M=1,分子处于激发的单重态;如果电子在跃迁过程中伴随着自旋方向的变化,这时分子中便具有两个自旋不配对的电子,即S=1,M=3,分子处于激发的三重态,用符号T表示。

处于分立轨道上的非成对电子,自旋平行要比自旋配对更稳定些(洪特规则),因此在同一激发态中,三重态能级总是比单重态能级略低。

处于激发态的分子是很不稳定的,它可能通过辐射跃迁和非辐射跃迁的形式去活化(去激发)释放出多余的能量而返回基态。

辐射跃迁主要涉及到荧光,延迟荧光或磷光的发射;无辐射跃迁是指以热的形式释放多余的能量,包括振动弛豫、内部转移、系间跨越及外部转移等过程。

(3) 荧光发射(Fluorescence emission,FE)——处于激发单重态的电子经振动弛豫及内部转移后到达第一激发单重态(S1)的最低振动能级(V=0)后,以辐射的形式跃迁回基态(S0)的各振动能级,这个过程为荧光发射,发射的荧光波长为。

荧 光 光 谱(Fluorescence Spectroscopy )韩荣成(10303023)北京大学,03级生物医学工程一、背景知识:1.荧光,是指物质在吸收紫外光后发出的波长较长的紫外荧光或可见荧光,以及吸收波长较短的可见光后发出波长较长的可见荧光。

除了紫外荧光和可见荧光,还有红外荧光、X 射线荧光等。

在很多情况下,分子从激发态回到基态过程中,能量通过热量等形式散失到周围。

但 是在某些情况下,能量能以光子发射的形式释放出来。

分子的能量状态在光学分析中涉及的分子能量有:E 0=Ee+Ev+Er ,其中Ee:价电子运动能(electron ); Ev :原子在平衡位置的振动能(vibration );Er :分子绕其重心的转动能(rotation )。

Ee 大约为1eV 数量级;Ev 大约为10-1~10-2 eV ;Er 大约为10-4~10-5eV 数量级,可见⊿Ee>⊿Ev>⊿Er分子吸收能量后,处于激发态的分子通过非辐射过程丢失能量,首先到达S1的最低振动能级,这一过程称为内转换(internal conversion),发生在10-11s内。

从S1的最低振动能级以光子形式放出能量而回到基态的不同振动能级,这一过程称为荧光(fluorescence),发生在10-9s内;如果以非辐射的形式丢失能量则称为淬灭(quenching)。

如果某种物质在被某种波长的光照射以后能在较长的时间内发出比荧光波长更长的波长的光,则称这种光为磷光。

磷光产生的机制与荧光是不同的,虽然它们都属于发射光谱,但磷光不是处于第一电子激发态的最低振动能级的分子直接释放出光子回到基态的结果,而是从某种能量低于第一电子激发态的最低振动能级的另一种亚稳能级⎯三重态向基态的各振动能级以辐射方式产生跃迁时发出的光。

所谓三重态或三线态,是指分子中电子自旋量子数S=1,即原来两个配对的自旋方向相反的电子之一自旋方向改变,以至电子自旋之和不为0的情况。

LED灯荧光粉知识所谓荧光粉是指那些可以吸收能量(这些所吸收的能量包括电磁波(含可见光、X射线、紫外线)、电子束或离子束、热、化学反应等),再经由能量转换后放出可见光的物质,也称之为荧光体或夜光粉。

当某种物质受到诸如光的照射、外加电场或电子束轰击等激发后,只要该物质不会因此而发生化学变化,它总要回复到原来的平衡状态。

在这个过程中,一部分多余的能量会通过光或热的形式释放出来。

如果这部分能量是以可见光或近可见光的电磁波形式发射出来的,就称这种现象为发光。

目前发光材料的发光机理基本是用能带理论进行解释的。

不论采用那一种形式的发光,都包含-激发-能量传递-发光-三个过程激发过程:发光体中可激系统(发光中心、基质和激子等)吸收能量以后,从基态跃迁到较高能量状态的过程称为激发过程。

发光过程:受激系统从激发态跃回基态,而把激发时吸收的一部分能量以光辐射的形式发射出来的过程,称为发光过程。

一般有三种激发和发光过程1. 发光中心直接激发与发光(1). 自发发光过程1:发光中心吸收能量后,电子从发光中心的基态A跃迁到激发态G过程2:当电子从激发态G回到基态A,激发时吸收的一部分能量以光辐射的形式发射出来的过程。

发光只在发光中心内部进行。

1. 发光中心直接激发与发光(2). 受迫发光若发光中心激发后,电子不能从激发态G直接回到基态A(禁戒的跃迁),而是先经过亚稳态M (过程2),然后通过热激发从亚稳态M跃迁回激发态G(过程3),最后回到基态A(过程4)发射出光子的过程,成为受迫发光。

受迫发光的余辉时间比自发发光长,发光衰减和温度有关。

2. 基质激发发光基质吸收了能量以后,电子从价带激发到导带(过程1);在价带中留下空穴,通过热平衡过程,导带中的电子很快降到导带底(过程2);价带中的空穴很快上升到价带顶(过程2’),然后被发光中俘获(过程3’),2. 基质激发发光导带底部的电子又可以经过三个过程产生发光。

(1). 直接落入发光中心激发态的发光导带底的电子直接落入发光中心的激发态G(过程3),然后又跃迁回基态A,与发光中上的空穴复合发光(过程4)2. 基质激发发光(2). 浅陷阱能级俘获的电子产生的发光导带底的电子被浅陷阱能级D1俘获(过程5),由于热扰动,D1上的电子再跃迁到导带,然后与发光中心复合发光(过程6)。

直管荧光灯目录直管荧光灯的分类选用直管荧光灯的原则:一种外形为圆直管的荧光灯。

它是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。

荧光灯内装有两个灯丝。

灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐(碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙),俗称电子粉。

在交流电压作用下,灯丝交替地作为阴极和阳极。

灯管内壁涂有荧光粉。

管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。

通电后,液态汞蒸发成压力为0.8 Pa的汞蒸气。

在电场作用下,汞原子不断从原始状态被激发成激发态,继而自发跃迁到基态,并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm,约占全部辐射能的70-80%;次峰值波长是185nm,约占全部辐射能的10%),以释放多余的能量。

荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。

编辑本段直管荧光灯的分类一、按管径大小分:(一)、直管型荧光灯管按管径大小分为:T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。

规格中“T+数字“组合,表示管径的毫米数值。

其含义:一个T=1/8英吋,一英吋为25.4mm;数字代表T的个数。

如T12=25.4mm*1/8*12=38mm。

(二)、荧光灯管管径与其电参数的关系:1、荧光灯管,管径越细,光效越高,节电效果越好。

2、荧光灯管,管径越细,启辉点燃电压越高,对镇流器技术性能要求越高。

管径大于T8(含T8)的荧光灯管,启辉点燃电压较低。

相对于220V、50Hz工频交流电,符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。

可以采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。

管径小于T8的荧光灯管,启辉点燃电压较高。

相对于220V、50Hz工频交流电,不符合启辉点燃电压小于1/2电源电压定律。

不能采用电感式镇流器,进行启辉点燃运行。

管径小于T8的荧光灯管,必须匹配电子式镇流器。

由电子式镇流器,产生启辉高压,将荧光灯管击穿点燃。

尔后,由电子式镇流器,驱动荧光灯管点燃运行。

发光材质知识点总结一、发光材料的种类发光材料按其发光原理可分为荧光材料、磷光材料、夜光材料和激光材料。

这些发光材料各有其特点,适用于不同的场合和需求。

荧光材料是一种通过吸收紫外光或蓝光而发射可见光的材料。

其发光原理是在吸收光子能量后,电子受激跃迁至激发态,再从激发态返回基态时释放出可见光。

常见的荧光材料有荧光粉和发光二极管。

荧光粉是一种微粒状的荧光材料,可以通过不同的配方来调配出不同颜色的荧光效果。

发光二极管是一种通过半导体材料加工制成的发光材料,具有较高的发光效率和色彩饱和度。

磷光材料是一种通过吸收光能而发射长波长光的材料。

其主要原理是通过吸收紫外光或蓝光激发磷光材料的电子,电子再跃迁回基态时释放出光子。

磷光材料被广泛应用于荧光灯、LED背光源等领域。

夜光材料是一种在光照条件下能够吸收光能,并在暗处发出光的材料。

其主要原理是利用光能激发材料内部的发光中心,当光照停止时,发光中心释放出光,产生所谓的“夜光”效果。

夜光材料在安全标识、夜光钟表、夜光开关等领域有广泛应用。

激光材料是一类能够通过受激辐射产生激光的材料。

其主要原理是在受到外界能量激发后,激光材料内原子或分子得到激发,形成受激辐射,产生相干的光线。

激光材料有机晶体、半导体材料等,被广泛应用于激光器、光通信等领域。

二、发光材料的特性1. 发光亮度发光亮度是评价发光材料性能的重要指标。

发光材料的发光亮度取决于其自身的发光强度和色彩饱和度。

通常情况下, 发光材料的发光亮度越高, 其可见性和适用性就越好。

2. 光谱特性光谱特性是评价发光材料色彩性能的重要指标。

发光材料的光谱特性主要包括光谱线型、发光波长、半峰宽度等。

优质的发光材料应该有较窄的光谱线型和较高的光谱纯度,以确保色彩的准确性和稳定性。

3. 光电性能光电性能是评价发光材料发光和光电转换性能的重要指标。

发光材料的光电性能直接影响其发光效率和使用寿命。

一般来说,优质的发光材料应该具有较高的发光效率和较长的使用寿命。

对有机荧光物质知识的了解一种新型中位一吡啶取代的硼.二吡咯亚甲基(BDP)染料的合成与晶体结构表征,发现中位一吡啶环与因达省平面几乎正交.其二面角为88.2°。

同时对它的吸收和稳态荧光性质研究表明:当溶液的酸性增强时,化合物的荧光减弱,pK 为2.24。

该化合物在可见光激发下,可以作为比较灵敏的pH荧光探针。

首先,什么是物质的荧光性能?这个性能能说明什么问题呢?荧光,又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。

当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。

具有这种性质的出射光就被称之为荧光。

在日常生活中,人们通常广义地把各种微弱的光亮都称为荧光,而不去仔细追究和区分其发光原理。

从激发态分子衰变为自旋多重度相同的基态或低激发态时的自发发射现象。

由多重度相同的状态间发生辐射跃迁产生的光,如S1→S0的跃迁。

分子由激发态回到基态时,由于电子跃迁而由被激发分子发射的光。

物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一种是自发荧光,如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光,称为自发荧光;第二种是诱发荧光,即物体经荧光染料染色后再通过紫外线照射发出荧光,称为诱发荧光。

原子荧光,气态自由原子吸收光源的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射即为原子荧光。

原子荧光是光致发光,也是二次发光。

当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。

原子荧光可分共振荧光、非共振荧光与敏化荧光等三种类型。

由于一些植物本身含有荧光性物质(如竹子),因此国家允许商品中含有荧光性物质,但其含量不得超过5平方厘米,不允许人工添加的荧光增白剂超过该标准。

因为荧光性物质不同于一般化学物质,它不容易被分解、排除,积蓄在体内会影响细胞的正常发育和成长,严重的会引起细胞变异,削弱免疫力,危害人体健康。

发光材料知识点总结一、发光材料的分类根据发光原理的不同,发光材料可以分为发光半导体材料、荧光材料和磷光材料等。

(一)发光半导体材料发光半导体材料是指通过半导体材料产生发光的材料,它主要包括LED(发光二极管)和激光二极管。

LED是一种发光原理基于固态半导体的发光装置,它利用半导体间直接或间接的能带跃迁产生光。

激光二极管则是利用半导体的受激发射原理产生光,它具有单色性好以及发光亮度高的特点。

(二)荧光材料荧光材料是一种能够吸收电磁辐射并在短时间内辐射出长波长光的材料,它包括有机荧光材料和无机荧光材料两种。

有机荧光材料是指那些由有机化合物制备的具有荧光性质的材料,如有机染料。

无机荧光材料则是指由无机材料组成的具有荧光特性的材料,如磷光材料。

(三)磷光材料磷光材料是一种能够吸收辐射能量并发光的材料,其发光基本上是由能量从辐射源传递到发光粒子(通常是磷酸盐)中的离域电子所激发产生的。

磷光材料广泛应用于荧光灯和LED照明领域。

二、发光材料的发光原理发光材料的发光原理主要包括激子复合发光、激子激子复合发光、电子-空穴复合发光、电子-空穴复合与电荷掺杂复合发光等。

(一)激子复合发光激子复合发光是指半导体材料中发生的电子和空穴相遇形成激子,激子在短时间内发出光子,产生发光的原理。

在这个过程中,激子的能级和空穴能级之间的跃迁产生了发光。

(二)激子激子复合发光激子激子复合发光是指两个激子相互结合后,产生能量减少的情况,这个过程中发出了光子,产生了发光现象。

这种发光原理在一些稀土元素掺杂的半导体材料中很常见。

(三)电子-空穴复合发光电子-空穴复合发光是指在半导体材料中,电子和空穴自由复合产生了光子,从而产生了发光现象。

这个过程是通过激发作用产生了电子和空穴,而后它们自由复合产生了光。

(四)电子-空穴复合与电荷掺杂复合发光电子-空穴复合与电荷掺杂复合发光是指在半导体材料中,电子-空穴复合发光的同时,还发生了掺杂材料能级的跃迁,产生了另一种发光现象。

1.把各种能量转换为光能的过程主要有两种: 其一是热辐射,其二是发光。

2. 按照激发能的不同可以把发光分类为光致发光(紫外波段发光或真空紫外波段发光激发)、阴极射线发光(电子束流激发)、电离辐射发光(X射线、γ射线及高能离子激发)、电致发光(直流或交流电场激发)、化学发光(由化学反应能激发)、生物发光(由生物能激发)、摩擦发光(由机械应力激发)等。

3. 发光材料是由作为材料主体的化合物(基质)和选定掺入的少量以至微量的杂质离子(激活剂)所组成,有时还掺入另一种杂质离子作为敏化剂。

4. 荧光,又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。

当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。

具有这种性质的出射光就被称之为荧光。

在日常生活中,人们通常广义地把各种微弱的光亮都称为荧光,而不去仔细追究和区分其发光原理。

5. 荧光淬灭(fluorescence quenching)又称荧光熄灭或萃灭:是指导致特定物质的荧光强度和寿命减少的所有现象。

6.荧光熄灭剂:引起荧光熄灭的物质称为荧光熄灭剂。

如,卤素离子、重金属离子、氧分子以及硝基化合物、重氮化合物、羧基和羰基化合物均为常见的荧光熄灭剂。

7.荧光淬灭的原因很多,机理也很复杂,主要包括:①因荧光物质的分子和熄灭剂分子碰撞而损失能量;②荧光物质的分子与熄灭剂分子作用生成了本身不发光的的配位化合物;③溶解氧的存在,使得荧光物质氧化,或是由于氧分子的顺磁性,促进了体系间跨越,使得激发单重态的荧光分子生在荧光物质分子与猝灭剂分子之间8.静态猝灭:当基态荧光分子与猝灭剂之间通过弱的结合生成复合物,且该复合物使荧光猝灭的现象称为静态猝灭。

动态猝灭:如果激发态荧光分子与猝灭剂碰撞使其荧光猝灭则称为动态猝灭。

动态猝灭:温度增高,猝灭增强;静态猝灭:温度增高,猝灭降低。

转变至三重态;④当荧光物质浓度过大时,会产生自淬灭现象。

9. 量子效率也称量子收率, 是指荧光物体分子发射的光量子数与吸收的光量子数之比。

其大小是由分子结构决定的, 而与激发光源的能量无关。

10.拉曼散射光谱是指分子对入射光所产生使其频率发生较大改变的一种光散射现象。

激光拉曼光谱主要的一些特点: (l)每种物质(分子)都有自己完全独立的特征谱线,因此每种物质的特征谱线可以表征这一物质。

(2)拉曼谱线的线宽大多数较窄,并且往往都是成对出现的,也就是具有完全相同大小的正负频差。

这两条谱线在短波一边的叫做反斯托克斯谱线,在长波一边的叫做斯托克斯谱线。

(3)每一物质的拉曼频移(也就是入射频率与散射频率之差)的大小和入射光的频率是完全无关的,拉曼散射是瞬间产生的,即入射光消失时,拉曼散射也会在瞬间消失。

11.荧光光谱可能被分子或原子所能吸收的一些频率来进行激发,而所有的频率都可以激发拉曼光谱。

12.荧光分析是指利用某些物质在紫外光照射下产生荧光的特性及其强度进行物质的定性和定量的分析的方法。

13. 荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。

其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。

通过对这些参数的测定,不但可以做一般的定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。

荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。

可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。

14.荧光分析可应用于物质的定性及定量,由于物质结构不同,所能吸收的紫外光波长不同,在返回基态时,所发射的荧光波长也不同,利用这个性质可以鉴别物质。

对于同种物质的溶液,其产生的荧光强度与浓度呈线性关系,利用这个性质可进行定量分析。

15.荧光法的主要特点是灵敏度高,检出限为10-7~lO-9g/m-1比紫外可见分光光度法高101~103倍。

荧光法的选择性强,能吸收光的物质并不一定产生荧光,且不同物质由于结构不同,虽吸收同一波长的光,产生的荧光波长也不同。

此外,因此使它的应用范围受到限制。

16.荧光光谱和激发光谱呈现大致的镜像对称关系。

17.温度的影响:一般来说,大多数荧光物质的溶液随着温度降低,荧光效率和荧光强度将增加,相反,温度升高荧光效率将下降。

18.当荧光物质是弱酸或弱碱时,溶液的pH值对荧光强度有较大的影响。

19.当荧光物质浓度较大时,常会发生自淬灭现象,这可能是由于激发态分子之间的碰撞引起能量损失。

当荧光物质的荧光光谱曲线与吸收光谱曲线重叠时,荧光被溶液中处于基态的分子吸收,称为自吸收。

20. 在荧光分析中,可以采用不同的实验方法以进行分析物质浓度的测量。

其中,最简单的便是直接测定的方法。

只要分析物质本身发荧光,便可以通过测量它的荧光强度以测定其浓度。

21.间接测定的办法:第一种方法是通过化学反应将非荧光物质转变为适合与测定的荧光物质;间接测定的第二种方法是荧光淬灭。

22.荧光粉(俗称夜光粉),通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。

光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。

带有放射性的夜光粉,是在荧光粉中掺入放射性物质,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉发光,这类夜光粉发光时间很长,但因为有毒有害和环境污染等,所以应用范围小。

23.稀土三基色荧光粉的特点是发光谱带狭窄,发光能量更为集中,且在短波紫外线激发下稳定性高,高温特性好,更适用于高负载细管荧光灯和各种单端紧凑型荧光灯。

24.灯用荧光粉主要有3类。

第一类用于普通荧光灯和低压汞灯,第二类用于高压汞灯和自镇流荧光灯,第三类用于紫外光源等。

25. 示踪剂是指那些能随注入流体一起流动、指示流体在多孔介质中的存在、流动方向和渗流速度的物质。

26. 色谱法又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相和流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。

27. 荧光类物质具有稳定性好、灵敏度高和检测限极低的优点。

并且利用荧光光度法可直接进行单一品种的检测,方便快捷,适合现场应用。

28. 物质的激发光谱和荧光发射光谱,可以用作该物质的定性分析。

当激发光强度、波长、所用溶剂及温度等条件固定时,物质在一定浓度范围内,其发射光强度与溶液中该物质的浓度成正比关系,可以用作定量分析。

这种利用荧光强度和波长进行的定量、定性分析方法称为荧光光谱法。

荧光光谱法的灵敏度比紫外与可见分光光度法高几个数量级。

29. 溶液中H+浓度的测定通常采用:酸碱中和滴定法;精密pH 试纸法;酸度计法;光化学氢离子传感器法。

30. 有机荧光材料的光、热稳定性以及机械加工性能较差,且容易发生荧光猝灭现象,部分荧光材料还有毒副作用等等,这些缺陷大大限制了荧光材料进一步应用的可能性。

为解决有机荧光分子的上述缺陷,人们试图将具有耐高温,耐腐蚀,耐磨性好,强度高等优点的无机材料和有机荧光分子杂化,实现两者性能上的互补和优化,从而提高荧光材料广泛应用的可能性。

31.敏化剂是指分子中含有共轭体系的物质,它们能吸收光能跃迁至激发态。

处于激发态的敏化剂分子可将多余的能量传递给荧光物质的分子而使其荧光增强。

32.量子点的晶体颗粒越小,比表面积越大,分布于表面的原子就越多,而表面的光激发的正电子或负电子受钝化表面的束缚作用就越大,其表面束缚能就越高,吸收的光能也越高,即存在量子尺寸效应,从而使其吸收带蓝移,荧光发射峰也相应蓝移。

33.荧光分子尺寸越大时,负载量越高荧光强度越弱;荧光分子尺寸越大,荧光寿命越长。

34.激发光的强度超过一定限度时,光吸收就趋子饱和,并不可逆地破坏激发态分子,这就是光漂白现象。

35.半导体纳米粒子又称量子点。

量子点的结构导致了它具有尺寸量子效应和介电限域效应,并由此派生出量子点独特的发光特性。

量子点由于粒径很小(约1~100nm),电子和空穴被量子限域,连续能带变成具有分子特性的分立能级结构,因此其光学行为与一些大分子(如多环的芳香烃)很相似,可以发射荧光。

36. 量子点具有较大的斯托克斯位移和狭窄对称的荧光谱峰,半高峰宽(Full Widths Half Max, FWHM)常常只有40nm或更小。

这样就允许同时使用不同光谱特征的量子点,而发射光谱不出现交叠,或只出现很少交叠。

37.发射波长总是大于其激发波长,两者的差值叫斯托克斯(Stokes)位移。

38. 荧光寿命(即激发态寿命),是指分子在激发态的平均停留时间。

若分子受激后迅速弛豫,则可实现多次激发,所以荧光寿命短时可提高灵敏度。

39. 由于能带中的能级之间的能量差值很小,所以通常我们可以把能带内的能级看成是连续的。

40.半导体的许多特性是由其所掺的杂质和缺陷所决定的。

在杂质和缺陷附近往往可以形成束缚电子态,其能级也与晶体中的其他正常原子不同,即杂质的能级可以在晶体能级的禁带当中,也就是说,束缚态的能量一般处在禁带之中。

如果施主能级离导带底比较近,那么在常温下,由于束缚态中的电子激发到了导带中而使得导带中的电子会远远多于价带中的空穴,这种半导体就称为N 型半导体。

如果受主能级与价带顶端比较接近,那么常温下由于价带中的电子激发到了束缚态,使得价带中的空穴远远的多于导带中的电子,这种半导体就被称为P型半导体。

P型半导体和N 型半导体的交界面附近的过渡区就是我们通常所说的PN结。

41. LED是一种可以将电能转化为光能的半导体器件,一般由一个PN结组成,具有单向导电性。

由于P区带有过量的正电荷(空穴),N 区带有过量的负电荷(电子),当把一定的正向偏置电压施加在该PN结上时,电子会受电场影响由N区向P区移动,而空穴则会由P 区向N区移动,在P区和N区的交界处发生复合,复合过程中产生的能量就会以光、热等的形式发射出来。

42.到目前为止,实现白光LED的方案主要有以下三种:第一种就是用蓝光LED芯片和发黄色光的焚光粉结合组成的白光LED;第二种是用发紫光或紫外光的LED芯片和可被紫光或紫外光有效激发的红、绿、蓝三基色焚光粉或多色焚光粉结合来制备白光LED;第三种则是将红、绿、蓝三基色LED芯片或发光管组成一个象素,实现白光。

43.LED是半导体电子一空穴复合造成的一种直接发光现象,因此发光的响应时间很短,小于100ns。

44.由于红色LED使用了GaAs,会对环境产生一定的危害,因此红色LED的替代技术或寻找另一种高效的红色LED是一个进一步改善环境性的要求。