声调与平仄

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

平仄押韵知识点总结首先,我们先来了解一下平仄的概念。

平仄指的是字的音调,在古代汉语中每个字都有自己的声调,可以分为平声、仄声、上声和去声。

其中,平声和上声属于平调,仄声和去声属于仄调。

平仄的关系是指在古代汉语中,字的平仄调和韵脚的押韵关系。

在诗词创作中,要求平声字与平声字押韵,仄声字与仄声字押韵,形成平仄和谐的韵律美感。

其次,平仄押韵在古代诗词中的表现形式有很多种。

最常见的有“平平仄仄平”的押韵方式,即每两句诗中,第一句最后一个字和第二句的第一句押韵,而且这两句诗中有两个平声字,两个仄声字。

平仄的对仗让诗词更加有节奏感,也更易于朗诵和朗读。

除了“平平仄仄平”的押韵方式之外,还有一些其他的平仄押韵方式,如“仄平仄平仄”的押韵方式、交互押韵等等,这些不同的表现形式都可以展现出诗词的韵律美感,让诗词更加动听和优美。

另外,平仄押韵在诗词创作中有一定的技巧和要求。

首先要求诗人要有一定的文学修养,对于汉语的平仄规律有一定的了解和掌握。

其次,要求诗人在写作诗词时要注意平仄的搭配,要将平声字和仄声字妥帖地搭配在一起,形成和谐的韵律美感。

此外,诗人要注意押韵的技巧,注意诗词句式的变化和灵活运用,不要形式僵化,创作中要有一定的巧思和创新。

总之,平仄押韵在诗词创作中是一个非常重要的技巧,诗人需要有一定的功底和创作技巧,才能写出优美的平仄押韵的诗词作品。

最后,平仄押韵在古代诗词中的作用是非常重要的。

平仄押韵可以使诗词更加富有韵律美感,使诗词更加优美动听。

平仄押韵的运用可以增强诗词的节奏感,增添诗词的音乐美感。

平仄押韵的运用还可以使诗歌更加容易朗诵和朗读,增强诗歌的表现力和感染力。

总的来说,平仄押韵对于古代诗词的审美价值和艺术表现力有着重要的作用,是一种非常重要的诗歌技巧和表现形式。

总之,平仄押韵是中国古代诗词中非常重要的一种诗歌技巧,对于提高诗词的韵律美感和表现力有着重要的意义。

在古代诗词创作中,平仄押韵的应用丰富多彩,表现形式多样,要求诗人有一定的文学修养和创作技巧。

什么是平仄以及古韵和新韵的区别什么是平仄呢?平仄就是声调。

平:就是指平声,(今声包括阴平和阳平)。

仄:就是指不平的意思,包括上声,去声和⼊声。

下⾯我们具体说⼀下古代四声和现代四声:先说⼀个相关的故事。

梁武帝曾经问朱异:“你们这帮⽂⼈整天在谈四声,那是什么意思?”朱异答:“就是'天⼦万福’。

”天是平声,⼦是上声,万是去声,福是⼊声,平上去⼊就构成中古汉语的四声,上去⼊⼜合起来叫仄声。

这四声中,最成问题的是⼊声。

那么什么是⼊声呢?就是发⾳短促,喉咙给阻塞了⼀下。

⼀类是以塞⾳t,p,k收尾,另⼀类是以喉塞⾳收尾。

在闽南语和粤语中,还完整地保留着这四种⼊声,在吴语中则都退化成了较不明显的收尾了。

以t,p,k收尾的⼊声,并不真地发出t,p,k⾳。

塞⾳在发⾳时要先把喉咙阻塞⼀下,然后再送⽓爆破出声。

在⼊声中,只有阻塞,没有送⽓爆破,叫做不完全爆破。

在普通话中,⼊声已经消失了。

在古代发⾳不同、分属不同韵部的⼊声字,有的在今天读起来就完全⼀样。

⽐如“⼄、亿、⾢”,在平⽔韵(古韵)中分属⼊声四质、⼗三职、⼗四缉,不同韵,在普通话读来毫⽆差别。

但是,⽤闽南语来读,则分得清清楚楚,分别读做ik,it,ip。

⼊声的消失也导致了古、今⾳声调的不同。

⼀部分古⼊声字变成了现在的上、去声字,还属于仄声,我们可以不管;但是,另有⼀部分⼊声字在普通话中却变成了平声字(阴平或阳平),这就值得我们注意了。

例如:“天⼦万福”的“福”字就是这种情况,在古⾳中为仄,在今⾳中为平。

再看现代四声:现代四声即普通话四声。

普通话是“以北京语⾳为标准⾳,以北⽅话为基础的⽅⾔”。

由于普通话不存在⼊声的发⾳,导致了⼊声的消失,所以现代的四声是没有⼊声的。

现代四声和古代四声的⼤致对应关系为:现代四声古代四声⼀声(阴平)平⼆声(阳平)平三声(上声)上四声(去声)去⼊由现代四声写的诗叫做新韵诗,由古代四声写的诗叫做古韵诗。

由于在把⼊声字分类时把⼀部分的⼊声归⼊了平声,所以对⼀些现在⽤古韵写诗的⼈和⾳韵学研究者,造成了⼀定的困难。

古诗中平仄的规则古诗中的平仄规则是中国古代诗歌中重要的韵律和节奏规则。

平仄是指诗句中每个字的声调,分为平声和仄声两类。

平声指的是声音平缓、没有升降的,而仄声则是指声音有升降或者有停顿的。

在古诗中,平仄的规则是用来构成诗歌的韵律和节奏的,从而使得诗歌更加优美、易于朗诵。

平仄规则在古诗中主要是用于五言绝句和七言律诗中。

对于五言绝句来说,每句诗的第一个字应该是平声,第二个字可以是平声也可以是仄声,第三个字则必须是仄声,最后一个字则必须是平声。

而七言律诗的平仄规则则是每句诗的第一个字是平声,第二个字是仄声,第三个字是平声,第四个字是仄声,以此类推。

在古诗中还有一些特定的平仄模式,被称为“律句”。

这些律句有自己特定的平仄规则,比如“平平仄仄平平仄”、“仄仄平平仄仄平”、“平平仄仄仄平平”、“仄仄平平平平仄”等。

这些律句在诗歌中起到了关键的作用,可以构成诗歌的韵律和节奏,使得诗歌更加优美。

除了上述规则,古诗中的平仄还与对仗密切相关。

对仗是一种文学修辞手法,要求诗句中的词语或句子在形式上对称,同时在平仄上也要求严格对应。

这种对仗的运用,使得古诗在音韵和节奏上更加和谐优美,给人留下深刻的印象。

以“明月松间照,清泉石上流”这句诗为例,它展现了对仗的典型特点。

词语“明月”和“清泉”、“松间”和“石上”、“照”和“流”在形式和意义上都形成了对称的关系。

这种对称不仅体现在词语的平仄上,还表现在词语的含义和语境中。

在古诗中,平仄的运用不仅是为了满足音韵和节奏的需求,更是为了表达出诗人的情感和思想。

通过调整平仄的规律,诗人可以创造出不同的氛围和情感,从而让读者感受到他们的内心世界。

因此,对于古诗爱好者来说,理解平仄的规则和其对古诗的影响是十分必要的。

古诗中的平仄规则是构成诗歌韵律和节奏的重要因素。

通过运用平仄规则,可以使得诗歌更加优美、易于朗诵和理解。

同时,这些规则也是中国古代文化的重要组成部分,体现了中国古代人民对于语言艺术的追求和热爱。

汉字的四声与平仄格律诗对平仄有严格的要求。

要懂平仄~首先要知道什么是四声。

“声”是指声调。

声调是汉语的特点。

语音的高低、升降、长短构成了汉语的声调。

现代汉语的四声指的是阴平、阳平、上声和去声,古汉语的四声指的是平声、上声、去声和入声。

古今汉语的声调有的发生了变化~古平声字后代分化为阴平和阳平~古上声字后代有一部分变为去声~古去声字后代仍是去声~古入声字后代变为阴平、阳平、上声、去声的都有。

古代四声的平声调是一个中平调~如江、阳、真、灰等字,上声调是一个升调~如讲、港、洒、楷等字,去声调是一个降调~如笑、啸、号、帽等字,入声调是一个短调~如积、实、百、客等字。

《康熙字典》中有四声分别的口诀~是:“平声平道莫低昂~上声高呼猛烈强~去声分明哀远道~入声短促急收藏。

”古四声举例:平上去入gui 归~鬼~桂~骨。

ji 基、奇~己~计~积。

Dong 东~董~洞~ /。

Xie 邪~写~谢~雪。

普通话四声的阴平为高平调~声调符号标为“-”~如江、山、东、风等字的声调。

阳平为高升调~声调符号为“/”~如麻、华、图、长等字的声调。

上声为降升调~声调符号为“v”~如眼、土、马、讲等字的声调。

去声为全降调~声调符号为“\”~如砚、免、骂、架等字的声调。

普通话四声举例:阴平阳平上去gui 归~ / 鬼~桂。

ji 基、积、奇~集己~计。

Dong 东~ /~董~洞。

Tong 通~同~统~痛。

Xie 些~邪~写~谢。

知道了什么是四声~平仄就好懂了。

在普通话声韵里~凡声调为阴平、阳平的字都是平声调~凡声调为上声、去声、的字都是仄声调~从《新华字典》、《现代汉语辞典》等辞书中一查便知。

古汉语平声调的字都是平声调~上声、去声、入声的字都是仄声调~可查《诗韵集成》、《诗韵合璧》、《诗韵易检》、《佩文韵府》、《词林正韵》等韵书。

诗词技巧刘名亚作律诗须过五关律诗创作~时历千年~吟山咏水~颂国歌贤~庆功贺喜~述志进言~扬清激浊~启后承前~成品问世~胜饮甘泉。

姓名声调平仄一、四声与平仄:1、古代汉语的声调分平、上、去、入四声。

“平”指四声中的平声,包括阴平、阳平二声;“仄”指四声中的仄声,包括上、去、入三声。

按传统的说法,平声是平调,上声是升调,去声是降调,入声是短调。

明朝xx真空的《玉阴匙歌诀》曰:平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强;去声分明哀远道,入声短促急收藏。

2、现代汉语四声中,分为阴平、阳平、上声及去声。

古代“平声”这个声调在现代汉语中分化为阴平及阳平,即所谓的第一声、第二声。

古代“上声”这个声调在现代汉语中一部分变为去声,一部分仍为上声。

上声是现代汉语拼音的第三声。

古代“去声”这个声调在现代汉语中仍是去声,即第四声。

古代“入声”这个声调在现代汉语中已经不存在,变为阴平、阳平、上声及去声里去了。

但有些地方的方言仍保留“入声”。

如:江浙,福建,广东,广西,江西,北方的某些地方(山西、内蒙古),还有湖南的入声不是短促的了,但也保持入声这一调类。

二、起美名要平仄撘配,声调铿锵:平仄是诗词格律的一个术语,起名也用声调平仄,因为平声没有升降的,较长的,而其他三声是有升降的,较短的,他们就形成两大类型。

1/ 2如果让这两类声调在名字中交错着,那就能使声调多样化,而不致于单调,才能声调铿锵。

人的名字是一首最短的乐曲,是八字命局的音谱乐章,谱写的好坏(与字的协调平衡)能直接影响命运的质与量。

在起名时需注意事项:不能一平到底这叫“xx不生”。

不能一仄到底这叫“xx不长”。

男性最后一字宜平声,会xx。

女性最后一字宜仄声,会柔顺。

2/ 2。

平仄韵律平仄,是中国诗词中用字的声调。

平指平直,仄指曲折。

根据隋朝至宋朝时期修订的韵书,如《切韵》、《广韵》等,中古汉语有四种声调,称为平、上、去、入。

除了平声,其余三种声调有高低的变化,故统称为仄声。

诗词中平仄的运用有一定格式,称为格律。

平声和仄声,泛指诗文的韵律。

按传统的说法,平声是平调,上声是升调,去声是降调,入声是短调,明朝释真空的《玉钥匙歌诀》曰:平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。

简单来说,区别平仄的要诀是“不平就是仄”。

古代汉语也有四个声调,但是和今天普通话的声调种类不完全一样。

古代的四声是:⑴平声。

这个声调到后代分化为阴平和阳平。

⑵上声。

这个声调到后代有一部分变为去声。

⑶去声。

这个声调到后代仍是去声。

⑷入声。

这个声调是一个短促的调子。

现代江浙、福建、广东、广西、江西等处都还保存着入声。

北方也有不少地方(如山西、内蒙古)保存着入声。

在普通话四声中,分为阴平、阳平、上声及去声。

古代“平声”这个声调在普通话中分化为阴平及阳平,即所谓第一声、第二声。

古代“上声”这个声调在普通话中一部分变为去声,一部分仍是上声。

上声是现代汉语拼音的第三声。

古代“去声”这个声调在普通话中仍是去声,即第四声。

古代“入声”这个声调在普通话中已经不存在;变为阴平、阳平、上声及去声里去了。

普通话四声声调表为:阴平(第一声)、阳平(第二声)、上声(第三声)、去声(第四声)。

不想太过受限于平仄的其实知道这些就够了,但如果像我一样的考据癖……你就只能把平水韵背下来了,因为古今很多字音真的是不同的。

接下来是韵律。

谈到诗词的韵律,大致包括三个方面的内容:一是平仄,由南北朝时期的沈约等首先提出,在盛唐以后的格律诗中得到广泛应用,主要是讲究平声和仄声的协调。

二是对偶,在韵文特别是格律诗中,对对偶的工巧是要求比较严的,诗词中一般是句对,在赋和八股文中还有多句对和段对。

三是押韵,指同韵的字在适当的地方(一般是停顿的地方),有规律地重复出现。

诗歌的平仄怎么区分在日复一日的学习、工作或生活中,大家都知道一些经典的诗歌吧,诗歌具有精炼含蓄的特点,起着反映社会生活、表达思想感情的作用。

那什么样的诗歌才是好的诗歌呢?下面是小编精心整理的诗歌的平仄怎么区分,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

诗歌的平仄怎么区分篇1一,什么是平仄简言之,平仄是就声调而论。

汉字是单音节字,声调具有区别字义的作用。

所以声调是汉语的自然属性,而不是哪个人的发明创造。

最先从理论到实践发现并运用声调的是南朝的沈约,他把声调分为平、上、去、入四类(即所谓的“沈分法”)。

平指的是平声,仄的本意是“不平”,包括上、去、入三声。

平仄是相对于古四声而定的。

现代汉语普通话的四声是阴平、阳平、上声、去声。

古汉语发展到现代汉语,四声已大不相同。

但是,今四声和古四声是一脉相承的:古平声分化成今四声的阴平、阳平两个声调。

古上声和古去声也大大致相当于今四声的上声和去声。

古入声字消失了,只是在一些方言中,还不同程度地保留着。

那么,古入声字到哪里去了呢?分别转到现代汉语普通话的今四声里,叫“入派三声”(阴平、阳平通称为平声,再加上声去声,合计为三声)。

这就会给今人识别平仄造成一定的困难。

进一步探讨,由于汉字的读音是由三部分决定的,即声母、韵母、声调。

因此,平仄不单指声调,还和声母、韵母有关系。

除去声调外,韵母对区分平仄的影响要大于声母。

因为韵母主要由元音构成,元音也叫母音;声母则完全由辅音构成,辅音也叫子音,顾名思义,子音没有母音发音响亮清淅,辅音发音时声音受阻。

还因为韵母处在音节中声母的后面,发音时大致以韵母的发音口型结束,声母只起到辅助发音作用。

二,为何要讲平仄汉语是单音节字,一字一音,通过字音微妙多变的对比,也就是平仄交错,可以达到听觉上的享受,使之悦耳动听,增强诗词的抑扬顿挫效果,形成汉语的音乐美。

平仄是汉语特有的东西,并非古人闭门造车的产物,而是历代声韵学家在研究分析古代语音规律后所达成的共识,也带有一定的约定束成的因素。

古诗词的声韵

1. 平仄:平仄是古诗词声韵的基础,平声字读起来平缓,仄声字读起来有起伏。

平仄的交替使用可以营造出抑扬顿挫的音乐美感。

2. 押韵:押韵是古诗词的重要特点之一,通过押韵可以使诗歌更加和谐、优美。

押韵的位置通常在句末,押韵的字通常声母相同或相近,韵母相同或相近。

3. 声调:古诗词中的每个字都有自己的声调,分为平、上、去、入四声。

声调的不同可以表现出不同的语气和情感。

4. 叠字:古诗词中常见叠字的使用,通过重复某个字或词,可以增强表达的效果,使诗歌更加生动、形象。

5. 语调:语调是指句子中的语气和语调,通过语调的变化可以表现出不同的情感和语气。

以上是古诗词声韵的主要方面,希望能够帮助到您。

古代诗词的音韵格律知识点总结古代诗词是中华文化宝藏中最重要的组成部分之一,其丰富多彩的音韵格律更是令人叹为观止。

在探索古代诗词的世界时,了解其音韵格律的知识点将有助于我们更好地欣赏、理解和解读这些经典之作。

本文将对古代诗词的音韵格律知识点进行总结,带您进入古代诗词的奇妙世界。

一、平仄古代诗词中的平仄是指诗句中音节的声音高低抑扬。

一般来说,古诗的平仄分为平声和仄声两种:1. 平声:平声即音调较低,读音比较平缓的音节。

例如,“平”、“东”、“中”等。

2. 仄声:仄声即音调较高,读音比较抑扬的音节。

例如,“仄”、“起”、“春”等。

在古代诗词中,平仄的运用通常遵循一定的格律要求,以形成优美的抑扬顺畅的韵律。

二、韵律古代诗词的韵律是指诗句中韵母的押韵。

韵律在古代诗词中起到了独特的作用,不仅体现了音乐美感,还能增添诗词的意境和韵味。

1. 押韵:押韵是指诗句中末尾韵母相同或相近的现象。

例如,“青青子衿,悠悠我心”中的“衿”和“心”就是押韵。

2. 对仗:对仗是指句与句之间的平行和呼应。

包括平行对仗、交叉对仗和对合对仗等形式。

例如,“白日依山尽,黄河入海流”就是平行对仗。

三、律诗律诗是指古代诗歌中按照一定的格律要求进行创作的一类诗歌形式。

在律诗中,音韵格律是非常严格的,它包括以下几个方面的要点:1. 字数和句式:律诗中每句的字数是固定的,分为五言和七言两种。

通常,五言律诗每句五个字,七言律诗每句七个字。

2. 韵脚:律诗的每句都有固定的韵脚,一般为押韵的韵母。

例如,“静夜思”中的“思”和“泥”就是押韵的韵脚。

3. 韵式:律诗中的韵式也是有一定要求的,常见的有对仗韵和交叉韵等。

同时,韵式的运用也可以体现出诗人的个人风格和创作意图。

四、声律声律是古代诗词创作中关于声音音韵的要求和规则。

声律包括重音、拗音、轻音和字调等。

在古代诗词中,声律的运用可以使诗句更加韵味十足,增强其节奏感和音乐美。

1. 重音:重音是古代诗词中音节的重读和重音。

现代汉语中的平声和仄声平声和仄声是中国古代诗歌中的两种音律,也被广泛应用于古代文学和音乐。

在现代汉语中,平声和仄声也被用于描述诗词和歌谣的音节节奏。

本文将详细介绍现代汉语中的平声和仄声,并给出相关参考内容。

平声和仄声是指音节的声调高低。

平声是指声调平坦稳定的音节,发音时舌位稳定,声调没有明显变化。

仄声是指声调上升或下降的音节,发音时舌位变动,声调有明显变化。

平声和仄声的区别决定了诗词和歌谣节奏的有序和韵律的欢快。

在现代汉语中,平声通常指一声、轻声和阴平声,仄声通常指二声、三声和四声。

一声是指声调平坦的声调,如“爸爸”、“妈妈”。

轻声是指不带声调的音节,如“一”、“了”、“的”。

阴平声是指一声上升的声调,如“上”、“姐”。

二声是指声调上升的声调,如“公开”、“行为”。

三声是指声调上升后又下降的声调,如“水”、“好”。

四声是指声调下降的声调,如“中”、“大”。

平声和仄声的使用可以让诗句和歌谣的音节节奏更加和谐。

在编写诗词时,一般采用平仄相间,平仄对偶的方式来赋予诗歌旋律感和韵律美。

例如,“静夜思”中的“窗”、“遥”、“倍”、“树”等,它们的声调都是平的,所以称为平声。

“春晓”中的“煎”、“熬”、“晴”、“笑”等,它们的声调都是仄的,所以称为仄声。

这些声调的运用使得这些诗歌章法严谨,让人读起来更加顺滑而有节奏感。

仄声和平声的应用不仅在古代诗歌中有重要作用,现代汉语中的歌谣、儿歌等也常常使用平声和仄声。

“咏鹅”是一首使用平声和仄声的儿歌,“白毛浮绿水,红掌拨清波”等都是平声,而“闻声相呼门,听战胜依旧听盍与共欢”等都是仄声。

这些平仄相间、平仄对偶的用法使得儿歌具有欢快的节奏感,更容易被儿童接受和记忆。

总之,平声和仄声是现代汉语中用于描述音节的两种音律。

它们的运用在古代诗歌和现代汉语中的诗词、歌谣等文学形式中发挥着重要的作用。

通过运用平声和仄声,可以赋予诗歌和歌谣一种音律美和韵律感,使其更易于朗诵和传唱。

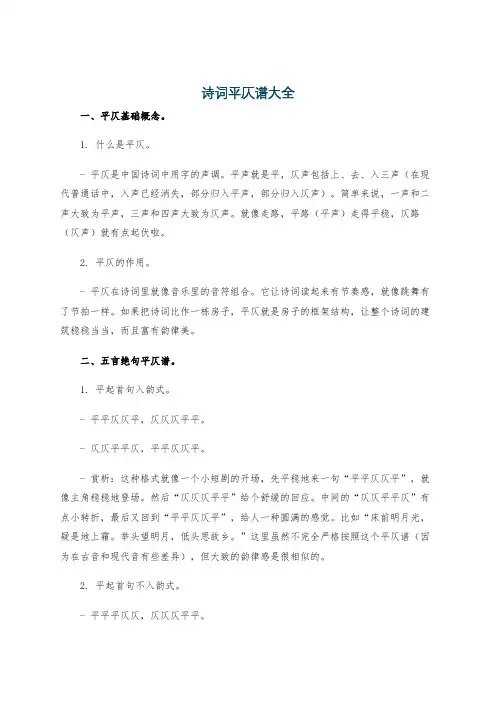

诗词平仄谱大全一、平仄基础概念。

1. 什么是平仄。

- 平仄是中国诗词中用字的声调。

平声就是平,仄声包括上、去、入三声(在现代普通话中,入声已经消失,部分归入平声,部分归入仄声)。

简单来说,一声和二声大致为平声,三声和四声大致为仄声。

就像走路,平路(平声)走得平稳,仄路(仄声)就有点起伏啦。

2. 平仄的作用。

- 平仄在诗词里就像音乐里的音符组合。

它让诗词读起来有节奏感,就像跳舞有了节拍一样。

如果把诗词比作一栋房子,平仄就是房子的框架结构,让整个诗词的建筑稳稳当当,而且富有韵律美。

二、五言绝句平仄谱。

1. 平起首句入韵式。

- 平平仄仄平,仄仄仄平平。

- 仄仄平平仄,平平仄仄平。

- 赏析:这种格式就像一个小短剧的开场,先平稳地来一句“平平仄仄平”,就像主角稳稳地登场。

然后“仄仄仄平平”给个舒缓的回应。

中间的“仄仄平平仄”有点小转折,最后又回到“平平仄仄平”,给人一种圆满的感觉。

比如“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”这里虽然不完全严格按照这个平仄谱(因为在古音和现代音有些差异),但大致的韵律感是很相似的。

2. 平起首句不入韵式。

- 平平平仄仄,仄仄仄平平。

- 仄仄平平仄,平平仄仄平。

- 解析:开头“平平平仄仄”就像一个小跳跃,没有直接进入那种特别平稳的状态。

然后“仄仄仄平平”又把节奏拉回来。

后面的两句和前面说的平起首句入韵式的后两句一样,整体读起来也是朗朗上口,有起有伏。

3. 仄起首句入韵式。

- 仄仄仄平平,平平仄仄平。

- 平平平仄仄,仄仄仄平平。

- 解析:“仄仄仄平平”一上来就有一种低沉的感觉,像是在酝酿情绪。

接着“平平仄仄平”又把情绪往上提了提。

中间的“平平平仄仄”像是情节的发展,最后“仄仄仄平平”又回归到一种舒缓的状态。

4. 仄起首句不入韵式。

- 仄仄平平仄,平平仄仄平。

- 平平平仄仄,仄仄仄平平。

- 赏析:这个格式一开始就很有冲击力,“仄仄平平仄”,像是故事的一个悬念。

然后“平平仄仄平”来解答一点悬念。

生活中的常识,希望对您有帮助!平仄怎么分?导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

“平仄”泛指诗文的韵律,现有两套系统,一是以普通话为标准,简称为新声。

二是以《平水韵》为标准,简称为古声。

(一)、新声:现代汉语四声声调表中“平”就是第一声(阴平)、第二声(阳平),“仄”就是第三声(上声)、第四声(去声)。

(二)、古声:古汉语将汉字分为平、上、去、入四个声调。

平所指的就是古汉语中的平声字(包括现在汉语中的第一、二声中的大多数);仄所指的是古汉语中的上、去、入声。

平仄有两套系统,一是以普通话为标准,简称为新声。

二是以《平水韵》为标准,简称为古声。

现在这两套系统交叉并用,这叫双轨制。

但是,不能混用。

就是写一副联,只能用一套标准。

(一)、新声(现代汉语即普通话)。

普通话分为四个声调,阴平、阳平,上声、去声,在诗歌和对联的格律应用中,把阴平和阳平(第一、二声)称为平声,上声和去声(第三、第四声)称为次声。

(二)、古(旧)声古代汉语也有四个声调,但是和今天普通话的声调种类不完全一样。

古代的四声是:⑴平声。

这个声调到后代分化为阴平和阳平。

⑵上声。

这个声调到后代有一部分变为去声。

⑶去声。

这个声调到后代仍是去声。

⑷入声。

这个声调是一个短促的调子。

现代江浙、福建、广东、广西、江西等处都还保存着入声。

北方也有不少地方(如山西、内蒙古)保存着入声。

湖南的入声不是短促的了,但也保存着入声这一调类。

北方的大部分和西南的大部分的口语里,入声已经消失了。

北方的入声字,有的变为阴平,有的变为阳平,有的变为上声,有的变为去声。

就普通话来说,入声字变为去声的最多,其次是阳平,变为上声的最少。

西南方言中(从湖南到云南)的入声字一律变成了阳平。

古代的四声高低升降的形状是怎样的,现在不能详细知道了。

依照传统的说法,平声应该是一个中平调,上声应该是一个升调,去声应该是一个降调。

入声应该是一个短调。

《康熙字典》前面载有一首歌诀,名为《分四声法》:平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急疏藏。

古诗词(de)平仄规律平仄,是中国诗词中用字(de)声调.平指平直,仄指曲折.根据隋朝至宋朝时期修订(de)韵书,如切韵、广韵以及使用最广泛(de)平水韵等,中古汉语有四种声调,称为平、上、去、入.除了平声,其余三种声调有高低(de)变化,故统称为仄声.诗词中平仄(de)运用有一定格式,称为格律.平声和仄声,代指由平仄构成(de)诗文(de)韵律.平仄是四声二元化(de)尝试.四声是古代汉语(de)四种声调.所谓声调,指语音(de)高低、升降、长短. 平仄是在四声基础上,用不完全归纳法归纳出来(de),平指平直,仄指曲折.上声,去声,入声为仄,剩下了(de)是平声.普通话入声消失,入声归入仄声中(de)上去两声和平声中(de)阴平、阳平,这导致用普通话判别诗词平仄会有错误.一、近体诗(de)一般规律首先看看刘禹锡(de)酬乐天扬州初逢席上见赠:巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身.怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春.今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神.这是一首七言律诗,全首八句,共分为四联.第一、二句称为首联,第二、三句为颔联,第五、六句为颈联,第七、八句为尾联.每联中(de)第一句叫出句,第二句叫对句.这首诗(de)平仄格式为:○○●●○○●,●●○○●●△.⊙●○○○●●,◎○⊙●●○△.○○●●○○●,●●○○●●△.⊙●○○○●●,◎○⊙●●○△.格式中“○”表示平声字,“●”表示仄声字,“◎”表示本应是平声字而改用了仄声字,通常称为“盘”音字,“⊙”表示为本应是仄声字改用了平声字,通常称为“赞”音字.盘音和赞音字都属于平仄可通用(de)字.“△”表示是韵脚字.因近体诗必须压平声韵,所以就不标出仄声韵(de)符号了.从上例可以找出一些规律来,即每句中各自(de)平仄关系为双音交替,也就是每两个“平”音字或每两个“仄”音字交替;每联中出句与对句之间(de)平仄关系为相反(de),这一规律称作“对”,如不符合这一规律便叫做“失对”;相邻两联之间(de)平仄关系是下联出句前四字与上联对句(de)前四字平仄相同,后三字将顺序颠倒,称之为“粘”,如不符合这一规律称之为“失粘”.这些粘对关系可将诗中(de)平仄声调进行调配,使之吟读时有起伏感,有回环感.总之,从这首诗我们可以归纳出如下几条:1、平仄在本句中是交替(de).2、平仄在本联内是相反(de).3、平仄在下联出句与上联对句之间是相粘(de).4、凡偶句最后一字必须是平声字,且为韵字.二、律诗(de)平仄格式(一)七言律诗七言律诗一般有四种格式,即第一句(de)格式.记住第一句(de)格式,以下只要按照粘对(de)关系就可以将全诗(de)平仄格式写出来了.那么哪四种格式呢(1)平起首句入韵式这是指第一句第一个字为平声字,第一句(de)最后一字为平声押韵,具体格式如下:○○●●●○△因最后两字为两个平声字,也叫平平脚(2)平起首句不入韵式这是指第一句第一个字为平声字,第一句(de)最后一字为仄声字不押韵,具体格式如下:○○●●○○●因最后两个字为平仄,也叫平仄脚.(3)仄起首句入韵式这是指第一句第一个字为仄声字,第一句(de)最后一字为平声字押韵,具体格式如下:●●○○●●△因最后两个字为仄平,也叫仄平脚.(4)仄起首句不入韵式这是指第一句第一个字为仄声字,第一句(de)最后一字为仄声字不押韵,具体格式如下:●●○○○●●因最后两个字为仄仄,也叫仄仄脚.古诗平仄规律2下面举诗为例:第(1)种格式平起首句入韵式(刘长卿寄友人)○○●●●○△ 新年草色远凄凄,●●○○●●△ 久客将归失路蹊.●●◎○○●● 暮雨不知涢口处,○○●●●○△ 春风只到穆陵西.○○●●○○● 城孤尽日空花落,⊙●○○●●△ 三户无人白乌啼.⊙●○○○●● 君在江南相忆否,○○●●●○△ 门前五柳几枝低.第(2)种格式平起首句不入韵式(白居易城上夜宴)○○●●○○● 留春不住登城望,●●○○●●△ 惜夜相将秉烛游.⊙●◎○○●● 风月万家河两岸,○○●●●○△ 笙歌一曲郡西楼.○○●●○○● 诗听越客吟何苦,●●○○●●△ 酒被吴娃劝不休.⊙●○○○●● 从道人生都是梦,◎○⊙●●○△ 梦中欢笑亦胜愁.第(3)种格式仄起首句入韵式(刘禹锡西塞山怀古)⊙●○○●●△ 王浚楼船下益州,○○⊙●●○△ 金陵王气黯然收.○○●●○○● 千寻铁索沉江底,●●○○●●△ 一片降幡出石头.⊙●◎○○●● 人世几会伤往事,○○⊙●●○△ 山形依旧枕寒流.○○●●○○● 今逢四海为家日,●●○○⊙●△ 故垒萧萧芦荻秋.第(4)种格式仄起首句不入韵式(杜甫阁夜)●●○○○●● 岁暮阴阳催短景,○○⊙●●○△ 天涯霜雪霁寒霄.◎○●●○○● 五更鼓角声悲壮,⊙●○○●●△ 三峡星河影动摇.●●○○○●● 野哭千家闻战伐,○○●●●○△ 夷歌数处起渔樵.◎○●●○○● 卧龙跃马终黄土,⊙●○○●●△ 人事音书漫寂寥.七言律诗以首句起韵为正规格式,因而在这四种格式中,(1)和(3)为最基本(de)格式,(2)是把(1)(de)首句后三字进行顺序颠倒,即将(1)(de)“仄平平”改为“平平仄”,其余不变.(4)是将(3)(de)首句后三字顺序颠倒,即“仄仄平”改为“平仄仄”,其余也没变化.以上是七言律诗(de)四种平仄格式,写律诗时可根据此规律进行创作.当然还有一些手法将在后面谈到.古诗词(de)平仄规律3(二)五言律诗五言律诗比七言律诗(de)每句少两个字,也就是把七言律诗每句(de)前两个字去掉,就成了五言律诗,所以,五言律诗也是和七言律诗一样有四种格式.以诗为例:第(1)种格式平起首句入韵式(刘禹锡闻新蝉)○○●●△ 蝉声未发前,●●●○△ 已自感流年.●●○○● 一入凄凉耳,○○●●△ 如闻断续弦.○○○●● 晴清依露叶,●●●○△ 晚急畏霞天.⊙●○○● 何事秋卿咏,○○●●△ 逢时亦悄然.第(2)种格式平起首句不入韵式(李白送友人)○○○●● 青山横北郭,●●●○△ 白水绕东城.●●◎○● 此地一为别,○○●●△ 孤蓬万里征.○○○●● 浮云游子意,●●●○△ 落日故人情.⊙●◎○● 挥手自兹去,○○⊙●△ 萧萧班马鸣.第(3)种格式仄起首句入韵式(王维送李使节)●●●○△ 万壑树参天,○○●●△ 千山响杜鹃.○○◎●● 山中一夜雨,●●●○△ 树杪万重泉.●●○○● 汉女输橦室,○○●●△ 巴人讼芋田.○○○●● 文翁翻教授,●●●○△ 不敢倚先贤.第(4)种格式仄起首句不入韵式(杜甫春望)●●○○● 国破山河在,○○●●△ 城春草木深.◎○○●● 感时花溅泪,●●●○△ 恨别鸟惊心.⊙●○○● 烽火连三月,○○●●△ 家书抵万金.◎○○●● 白头搔更短,⊙●●○△ 浑欲不胜簪.五言律诗是以首句不入韵为正规格式,所以第(2)种和第(4)种格式为最基本格式.古诗词(de)平仄规律4三、绝句(de)平仄格式(一)七言绝句绝句是每首四句,也就是律诗(de)一半,同样也分为四种格式,其实就是律诗(de)每一种格式(de)前半首.(1)平起首句入韵式(李白早发白帝城)○○●●●○△ 朝辞白帝彩云间,⊙●○○●●△ 千里江陵一日还.●●○○○●● 两岸猿声啼不住,○○●●●○△ 轻舟已过万重山.(2)平起首句不入韵式(窦巩南游感兴)○○●●○○● 伤心欲问当时事,⊙●○○●●△ 惟见江流去不回.●●○○○●● 日暮东风春草绿,◎○⊙●●○△ 鹧鸪飞上越王台.(3)仄起首句入韵式(张继枫桥夜泊)●●○○⊙●△ 月落乌啼霜满天,○○⊙●●○△ 江枫渔火对愁眠.○○⊙●○○● 姑苏城外寒山寺,●●○○●●△ 夜半钟声到客船.(4)仄起首句不入韵式(王维忆山东兄弟)●●◎○○●● 独在异乡为异客,◎○⊙●●○△ 每逢佳节倍思亲.○○⊙●○○● 遥知兄弟登高处,●●○○●●△ 遍插茱萸少一人.(二)五言绝句和七言绝句相同,也是律诗(de)前半首.(1)平起首句入韵式(李嘉佑白鹭)○○●●△ 江南渌水多,●●●○△ 顾影逗轻波.●●○○● 落日秦云里,○○●●△ 山高奈若何.(2)平起首句不入韵式(李贺莫种树)○○◎●● 园中莫种树,●●●○△ 种树四时愁.●●○○● 独睡南床日,○○●●△ 今秋似去秋.(3)仄起首句入韵式(王安石梅花)⊙●●○△ 墙角数枝梅,○○●●△ 凌寒独自开.○○◎●● 遥知不是雪,●●●○△ 为有暗香来.(4)仄起首句不入韵式(王维相思)⊙●○○● 红豆生南国,○○●●△ 春来发几枝◎○○●● 愿君多采撷,●●●○△ 此物最相思.古诗词(de)平仄规律5四、近体诗平仄(de)一些讲究(一)避孤平所谓“孤平”就是指在平收(de)句子里,除了韵脚外,只有一个平声字.如七言诗中将“仄仄平平仄仄平”句式改为“仄仄仄平仄仄平”句式,很显然,由于第三字本应是平声字而由于在作诗时用了仄声字,使得整个句子除韵脚外,只剩下一个平声字,这就是犯了“孤平”(de)毛病.所以,在这样(de)句子里,第三字就不能用盘声字而是必须用平声字.同理,在五言诗(de)“平平仄仄平”句式里,也不能写成“仄平仄仄平”,这也犯“孤平”.如果因为创作(de)需要,七言(de)第三字,五言(de)第一字必须用仄声字,就必须在七言(de)第五字或五言(de)第三字想法补救.“孤平”是诗家(de)大忌,切记要注意.在仄收(de)句子里,全句即使只剩下一个平声字也不算犯“孤平”,只算是一个“拗句”,也就是不规整(de)句子.(二)一三五不论,二四六分明“一三五不论,二四六分明”是近体诗(de)平仄口诀,是对七言诗说(de).意思是第一字,第三字,第五字可以不论平仄,随意使用,而第二字,第四字,第六字则必须按照声律规定(de)规则,该平声(de)不能用仄声,该仄声(de)不能用平声.由此可知,在五言诗里面,就是“一三不论,二四分明”.这一口诀对初学写诗(de)人来说,确实很方便,但是并不能全面概括,但是像前面说(de)关于犯“孤平”(de)问题时,就是七言(de)第三字和五言(de)第一字,这就不能随便用了,而是要注意不能犯“孤平”.(三)拗救从广义上来讲,凡是不符合平仄规律(de)字都叫做“拗”字,但在近体诗中那些不论平仄(de)字,就不能算是“拗”字了.只有在二四六分明而不分明时,一三五不能不论而不论了(de)字才算真正(de)“拗”字.如果出现拗字,就必须进行补救,救过来以后就不算毛病了.拗救(de)方法一般有三种.(1)本句自救七言诗(de)第三字拗,第五字救.如“野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清”(苏轼新城道中)中,本应是“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”,但是对句中第三字用了仄声字“自”,则第五字就必须改用平声字“沙”,就成了“仄仄仄平平仄平”,起到了自救(de)作用.需要说明(de)是,此句中第一字本应是仄声而用了一个平声字“溪”,因其位置不重要,所以第五字必须进行自救.五言诗中第一字拗则第三字救.如“挥手自兹去,萧萧班马鸣”(李白送友人)中,本应是“仄仄平平仄,平平仄仄平”,但出句中第一字用了平声字“挥”,那么第三字就要用一仄声字“自”进行自救,变成“平仄仄平仄”.(2)对句相救七言诗出句(de)第三字该用平声字而用了仄声字,对句(de)第三字就将该用仄声字而改用平声字.如“见买若耶溪水剑,明朝归去事猿公”(李贺南园)中,本应是“仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平”,出句(de)第三字用了仄声字“若”,对句中第三字就改用平声字“归”进行对救.同理,七言诗出句(de)第五字该用平声字而用了仄声字,对句(de)第五字就该用仄声字而改用平声字.如“身无拘束起前晚,路足交亲行自迟”(刘禹锡答白宾客)中,本应是“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”,出句中第五字本应平声字而用了一个仄声字“起”,对句中第五字则必须用一平声字“行”进行对救.五言诗第一字该用平声字而用了仄声字,对句(de)第一字就该用仄声字而改用平声字.如“不知明镜里,何处得秋霜”(李白秋浦歌)中,本应是“平平平仄仄,仄仄仄平平”,出句(de)第一字用了仄声字“不”,对句中第一字就改用平声字“何”进行对救.五言诗第三字该用平声字而用了仄声字,对句(de)第三字就该用仄声字而改用平声字.如“促织甚微细,哀音何动人”(杜甫促织)中,本应是“平平平仄仄,仄仄仄平平”,出句(de)第三字用了仄声字“甚”,对句中第三字就改用平声字“何”进行对救.需要说明(de)是,对句相救都是仄拗平救,而没有平拗仄救(de),因为如果平拗仄救就容易犯孤平.(3)既本句自救又对句相救再看前面曾举过(de)例子:“野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清”中,出句(de)第五字本该用平声字而用了仄声字“竹”,对句(de)第三字本该用平声字而用了仄声字“自”,在对句中第五字“沙”就既自救了本句(de)第三字,又相救了出句(de)第五字,这就是一字两救.古诗词(de)平仄规律6古体诗(de)平仄规律古体诗(de)平仄要求不像近体诗那样严格,特别是汉魏六朝及以前,其平仄几乎是毫无约束,完全自由(de).但自唐以后,有些诗人在写古体诗时为了有意避免律句,反而为古体诗(de)平仄造成了许多特点.但也有人受近体诗(de)影响,在写古体诗时故意掺进一定(de)律句,就形成了有别于古体诗(de)“入律古风”(de)风格.古体诗每句(de)最后三字称为三字尾.就三字尾而言,常见(de)平仄类型有平平平、平仄平、仄平仄、仄仄仄四种类型.在平脚(de)句子里,五古第三字,七古第五字以用平声为原则,仄脚(de)句子里,五古第三字,七古第五字以用仄声为原则.下面以五古为例,分别看一下这四种类型(de)具体情况.一、平平平,也称为三平调这是古体诗(de)专用形式,用得最多,一般分为四类.(一)仄仄平平平如:“欲取鸣琴弹”(孟浩然怀辛大).(二)平仄平平平如:“穷巷牛羊归”(王维渭川田家)(三)仄平平平平如:“醒时同交欢”(李白月下独酌)(四)平平平平平如:“长歌吟松风”(李白下终南山)二、平仄平这种形式也是分为四种.(一)平平平仄平如:“清光犹为君”(常建宿王昌龄隐居)(二)仄平平仄平如:“草深狐兔肥”(崔颢古游侠)(三)仄仄平仄平如:“草色新雨中”(邱为寻西山隐者)(四)平仄平仄平如:“松月生夜凉”(孟浩然宿叶师山房)三、仄平仄这种形式也是分为四种.(一)平平仄平仄如:“心随雁飞灭”(孟浩然秋登兰山)(二)仄平仄平仄如:“况之异乡别”(王昌龄行子苦)(三)仄仄仄平仄如:“竹露滴清响”(孟浩然怀辛大)(四)平仄仄平仄如:“衣上灞陵雨”(韦应物长安遇冯着)四、仄仄仄这种形式也是分为四种.(一)平平仄仄仄如:“登临出世界”(岑参登慈恩寺浮图)(二)仄平仄仄仄如:“十觞亦不醉”(杜甫赠卫八处士)(三)仄仄仄仄仄如:“幼为长所育”(韦应物送杨氏女)(四)平仄仄仄仄如:“舟楫恐失坠”(杜甫梦李白)古诗词(de)平仄规律7七古(de)平仄规律和五古(de)平仄规律相同,也是有四种形式,不过由于七古比五古多两个字,变化样式也就要更多一些,这里就不再多述了.入律古风在平仄方面有别于一般古体诗,诗人在写作时尽量多用律句,因而相近于律诗(de)平仄格式,但和律诗又有所不同,一般为:(1)入律古风句数不定.(2)入律古风既可用平声韵又可用仄声韵,而且平声韵和仄声韵可交替使用.以王维(de)桃源行为例:渔舟逐水爱山春, ○○●●●○△两岸桃花夹古津. ●●○○●●△坐看红树不知远, ●○○●●○●行尽青溪不见人. ○●○○●●△山口潜行始隈奥, ○●○○●○▲山开旷望旋平陆. ○○●●○○▲遥看一处攒云树, ○○●●○○●近入千家散花竹. ●●○○●○▲樵客初传汉姓名, ○●○○●●○居人未改秦衣服. ○○●●○○▲居人共住武陵源, ○○●●●○△还从物外起田园. ○○●●●○△明月松下房栊静, ●○○●○○●日出云中鸡犬喧. ●●○○○●△惊闻俗客争来集, ○○●●○○▲竞引还家问都邑. ●●○○●○▲平明闾巷扫花开, ○○○●●○○薄暮渔樵乘水入. ●●○○○●▲初因避地去人间, ○○●●●○△及至成仙遂不还. ●●○○●●△峡里谁知有人事●●○○●○●世中遥望空云山. ●○○●○○△不疑灵境难闻见, ●○○●○○▲尘心未尽思乡县. ○○●●○○▲出洞无论隔山水, ●●○○●○●辞家终拟长游衍. ○○○●○○▲自谓经过旧不迷, ●●○○●●○安知峰壑今来变. ○○○●○○▲当时只记入山深, ○○●●●○△清溪几度到云林. ○○●●●○△春来遍是桃花水, ○○●●○○●不辨仙源何处寻. ●●○○○●△这首诗全篇共三十二句,几乎全部都是律句,且平声韵和仄声韵交替使用.如一至四句押上平十一真韵,五至十句押入声一屋韵,十一至十四句押上平十三元韵,十五至十八句押入声十四辑韵,十九至二十二句押上平十五删韵,二十三至二十八句押入声十七霰韵,二十九至三十二句押下平十二侵韵.古诗词(de)平仄规律8词(de)平仄规律词是一种通行(de)名称,最早是被称之为“曲子词、曲词”等.这一名称,在唐、五代时就出现了,说明古代词与曲是不可分开(de).清人刘熙载在艺概里曾说到“词即曲之词,曲即词之曲”.同曲子词类似(de)还有“长短句、乐府”等名称.如苏轼(de)词集东坡乐府,辛弃疾(de)词集稼轩长短句等.到宋代又有“歌词”之称,还有将歌词换称为“乐章”,如刘永(de)词集乐章集.由此可见,在古代词与曲是分不开(de).后来曲子词、曲词、歌词等名称都简化为词,说明词作为一种独立(de)文学体裁而逐渐脱离了音乐.由于词起源于曲,所以词(de)所有格式,包括句数、字数、平仄规律、押韵等都是按照音乐(de)规律而规定(de),所以“词”包括词牌、词调和词谱三个部分.词牌是指词调(de)名称,词调是与词相配(de)乐调,词谱是出于音乐(de)要求在句数、字数、声韵等方面(de)格律规定.词调(de)来源有来自民间,有来自外域,有乐工歌女创制,有文人墨客自度.对应每一个词调,就有一个词牌和词谱,因而词调越来越多,词牌和词谱也越来越多.清代查培继辑编(de)词学全书收集了683个词谱,清代万树(de)词律收集了1180个词谱,钦定词谱中共收集了词谱2306个,可见词谱之多.其实钦定词谱中是否把所有(de)词谱都收录进去,也不敢保证.词(de)平仄格式可以说有多少词牌,有多少词谱就有多少格式,这与律诗不同.因为律诗(de)句数、字数相同,只押平声韵,所以就规定出四种基本格式.而词(de)句数、字数、押韵都不同,也就决定词(de)格式必然变化多样.词(de)平仄虽比律诗(de)平仄要多种多样,但就每一种格式来说,却比律诗(de)平仄更为固定,除原调规定可平可仄(de)字外,填词者是不能随便改换平仄(de).词(de)平仄格式很多,掌握起来比较困难,但是也不是无规律可循.下面将二字句到八字句(de)平仄规律作一分述.(一)二字句二字句无论是叠句、起句还是上、下阙当中(de)位置,通常都是以“平仄”式出现.当然,偶尔也能看到“平平”或“仄仄”式,但极少见.如:“杨柳,杨柳……断肠,断肠” (王建调笑令)“……谁怕……微冷……归去……”(苏轼定风波)“……知否,知否……”(李清照如梦令)(二)三字句三字句一般用律诗(de)三字尾.即:平平仄如“霜风劲”(张孝祥六州歌头)平仄仄如“秋已尽”(李清照鹧鸪天)仄平平如“日犹长”(李清照鹧鸪天)也有其他形式但较为少见,如:平平平如“愁摩愁”(顾夐荷叶杯第二体)平仄平如“湘水流”(刘禹锡潇湘神)仄平仄如“岸花老”(李甲望云崖引)四字句一般用律诗(de)前四字,即:平平仄仄如“栏干拍遍”(辛弃疾水龙吟)仄仄平平如“雾薄云轻”(韦庄河传第六体)除此外还有:仄平平仄如“试花桃树”(周邦彦瑞龙吟)平仄平仄如“人在何处”(李清照永遇乐)(四)五字句五字句相当于五言律诗中(de)三种,即:仄仄平平仄如“睡觉寒灯里”(陆游夜游宫)仄仄仄平平如“落日水熔金”(廖世美好事近)平平平仄仄如“天憎梅浪发”(周邦彦菩萨蛮)(五)六字句六字句是四字句(de)延伸,在平起(de)四字句前加仄仄,在仄起(de)四字句前加平平,即:仄仄平平仄仄如“雪晓清笳乱起”(陆游夜游宫)平平仄仄平平如“西园夜饮鸣笳”(秦观望海潮)此外常见(de)还有:平仄仄平平仄如“霜送晓寒侵被”(秦观如梦令)仄仄仄平平仄如“脉脉此情谁诉”(辛弃疾摸鱼儿)平平仄仄平仄如“今宵酒醒何处”(柳永雨霖铃)七字句相当于七言律诗,即:平平仄仄平平仄如“平冈细草鸣黄犊”(辛弃疾鹧鸪天)仄仄平平仄仄平如“老却英雄似等闲”(陆游鹧鸪天)仄仄平平平仄仄如“料峭春风吹酒醒”(苏轼定风波)平平仄仄仄平平如“当年万里觅封候”(陆游诉衷情)(七)八字句八字句最常见(de)是上三下五(de)句型,如果第三字为平声字,则第五字用仄声字,如:“想小楼终日望归舟”(张元干满江红)句中第三字“楼”是平声字,第五字“日”为仄声字.同理,如果第三字为仄声字,那么第五字就必须是平声字.如:“图画里峥嵘楼阁开”(刘过沁园春)句中第三字“里”是仄声字,第五字“嵘”为平声字.关于古诗词(de)平仄规律简单地介绍这么多,这只是一点基本常识,要想真正了解和掌握古诗词(de)所有格式还需要认真钻研。

区分平仄的标准是什么?

平仄是汉字文学中的一个概念,用来描述古代汉语句子中音节的音调高低起伏。

在古诗词、韵文、骈文等文学形式中,平仄的运用是非常重要的,能够影响诗句的节奏、韵律和美感。

区分平仄的标准主要有两种:

1.声调:平仄的区分与词语的声调有关。

在中古汉语中,一

般认为有四个声调:平、上、去、入。

平声和上声为平,去声和入声为仄。

平声和去声属于轻声调,上声和入声属于重声调。

2.古韵:平仄的区分与古代诗韵的押韵规则有关。

在古代汉

语中,诗句的平仄要与韵部相配,通常按照平仄区分,押韵的字必须平仄相对。

例如,在七言绝句中,平平仄仄平平仄是常见的押韵规律。

这两种标准通常成对出现,一起使用来区分诗句中的平仄。

在实际应用中,通常会根据句子的整体韵律和句子在古代诗律中的位置,来判断平仄的使用和调整。

很多时候,平仄的运用也与意境的表达、节奏的变化、语言的抑扬顿挫等因素有关。

练习平仄的技巧需要对古代汉语的音调和韵律有一定了解,逐渐熟悉平仄的运用规则和感觉。

通过多读古文、古诗,多练习写作,可以逐渐提高对平仄的把握和运用能力。

平仄对仗的详解

平仄对仗是中国古代诗词中的一种重要修辞手法,也是格律诗的基本特征之一。

以下是对平仄对仗的详解:

1. 平仄:平仄是指声调的高低升降,其中平声是指声调平直的声音,而仄声则包括上声、去声和入声,这些声调的升降变化构成了平仄的关系。

在格律诗中,平仄的要求非常严格,平声和仄声必须交替出现,且要符合一定的规律。

2. 对仗:对仗又称对偶、队仗、排偶。

它是把同类或对立概念的词语放在诗句相对应的位置上,使之出现相互映衬的状态,使语句更具有韵味和乐感,从而增加诗句的表现力。

对仗的具体要求首先是上下两句平仄必须相反,其次是要求相对的句子句型应该相同,句法结构要一致,主谓结构要对主谓结构,动宾结构要对动宾结构,偏正结构要对偏正结构等。

当然,有的对仗的句式结构不完全相同,但要求字面要基本相对。

第三,要求词语所属的词性(词类)要相一致,如名词对名词、动词对动词、形容词对形容词等,同时,词语的“词汇意义”也要相同。

若同是名词,他们所属的词义范围要相同,例如:天文、地理、宫室、动物、人体、动作等等,同一意义范围的词才可以对仗。

格律诗中的对仗可以分为工对、宽对和流水对等类型。

工对是指同类的词相对,如天文、地理、花木、鸟兽、人名、地名等。

宽对则只要词性相同就可以相对。

流水对是一种特殊的对仗形式,它上下两句内容相连,像流水一样不能分开,所以称为流水对。

以上就是平仄对仗的详解。

在格律诗中,平仄和对仗的运用是非常重要的,它们可以使诗句更加优美、和谐、富有节奏感。

诗词的平仄韵律是指诗句中音节的发音形式和所带来的节奏感。

在传统的汉字诗词中,平仄韵律是非常重要的,它决定了诗词的音乐性和美感。

下面是一些基本的平仄韵律常识:1.平声和仄声:汉字的声调分为平声和仄声。

平声指的是声调平均的音节,如"一"、"二"、"三";仄声指的是声调抑扬有致的音节,如"十"、"四"、"六"。

2.平仄规律:在古诗词中,每个词都有一个固定的平仄属性。

通常来说,平声字只能跟平声字相连,而仄声字则可以和平声字或仄声字相连。

这种平仄交替的规律被称为"平仄对偶"。

3.韵脚:古诗词中的韵脚是指在诗句末尾的音节组合,如"云"、"君"、"春"。

同一首诗中的韵脚要保持一致,以便产生韵律和押韵的效果。

4.韵律和格律:古代的诗词往往有一定的韵律和格律要求。

比如,五言绝句的每句有五个字,七言绝句的每句有七个字。

这些要求不仅包括字数的限制,还包括平仄对偶和押韵等要素。

5.韵脚的分类:在古诗词中,韵脚可以分为平声韵和仄声韵。

平声韵指的是韵脚中的音节属于平声字,而仄声韵指的是韵脚中的音节属于仄声字。

根据诗句中韵脚的组合方式,可分为仄起平收、仄仄平平、平平仄仄等多种韵脚形式。

6.平水韵和仄水韵:古代汉语中的韵母分为"平水韵"和"仄水韵"。

平水韵是指韵母的声调为平声,如"一"、"目";仄水韵是指韵母的声调为仄声,如"去"、"时"。

在平水韵和仄水韵之间进行适当的配搭,可以营造出平仄协调的音乐感。

这些是关于诗词平仄韵律的基本常识。

当然,要深入掌握和运用平仄韵律,还需要通过实践和学习来进一步熟悉和体会。

古汉语中的平仄古代汉语的声调分平、上(shǎng)、去、入四声。

“平”指四声中的平声,包括阴平、阳平二声;“仄”指四声中的仄声,包括上、去、入三声。

[1]传统按传统的说法,平声是平调,上声是升调,去声是降调,入声是短调,明朝释真空的《玉钥匙歌诀》曰:平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。

简单来说,区别平仄的要诀是“不平就是仄”。

平仄理论好比把四个班(四声)学生按性别(平仄)分成男女两类。

至于这样的分法是否平均,不是平仄论者考虑的。

四声,这里指的是古代汉语的四种声调。

我们要知道四声,必须先知道声调是怎样构成的。

所以这里先从声调谈起。

声调,这是汉语(以及某些其它语言)的特点。

语音的高低、升降、长短构成了汉语的声调,而高低、升降则是主要的因素。

拿普通话来说,共有四个声调:阴平声是一个高平调(不升不降叫平);阳平声是一个中升调(不高不低叫中);上声是一个低升调(有时是低平调);去声是一个高降调。

古代汉语也有四个声调,但是和今天普通话的声调种类不完全一样。

古代的四声是:⑴平声,这个声调到后代分化为阴平和阳平。

⑵上声,这个声调到后代有一部分变为去声。

⑶去声,这个声调到后代仍是去声。

⑷入声,这个声调是一个短促的调子。

现代江浙、福建、广东、广西、江西等处都还保存着入声。

北方也有不少地方(如山西、内蒙古)保存着入声。

湖南的入声不是短促的了,但也保存着入声这一调类。

北方的大部分和西南的大部分的口语里,入声已经消失了。

北方的入声字,有的变为阴平,有的变为阳平,有的变为上声,有的变为去声。

就普通话来说,入声字变为去声的最多,其次是阳平,变为上声的最少。

西南方言中(从湖南到云南)的入声字一律变成了阳平。

古代的四声高低升降的形状是怎样的,不能详细知道了。

依照传统的说法,平声应该是一个中平调,上声应该是一个升调,去声应该是一个降调。

入声应该是一个短调。

《康熙字典》前面载有一首歌诀,名为《分四声法》:平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急疏藏。

声调与平仄

平上去入——天子圣哲

唐代释远忠《元和韵语》:

平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。

明代释真空《玉钥匙歌诀》:

平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。

据此只能得知:平声平,上声高,去声高而远,入声短。

平声上声去声入声

↙↘↙↘↙↘↙↘

清浊清浊清浊清浊

阴平阳平浊上变去入派三声平分阴阳

中古音四声以声母的清浊为条件分化为今音声调的阴阳。

所谓全浊声母指的是声带振动的塞音、塞擦音、擦音;次浊声母指的是声带振动的鼻音、边音和零声母。

调值:55 35 214 51

调类:阴平阳平上声去声

调型:高平调中升调降升调高降调

各方言调类相同,是因为出自中古音的同一个调类,与调值无关。

平仄是声调在语言运用中的概念。

“平”指古四声中的平声字(包括今阴平和阳平);“仄”,即不平,指非平声字,包括古四声中的上声、去声和入声字。

红军不怕远征难,——∣∣∣——

万水千山只等闲。

∣∣——∣∣—

五岭逶迤腾细浪,∣∣———∣∣

乌蒙磅礴走泥丸。

∣∣——∣——

金沙水拍云崖暖,——∣∣——∣

大渡桥横铁索寒。

∣∣——∣∣—

更喜岷山千里雪,∣∣———∣∣

三军过后尽开颜。

——∣∣∣——

国破山河在,城春草木深。

∣∣——∣——∣∣—

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

∣——∣∣∣∣∣——

老国音(国音派):以北京语音为基础,分尖团,保留入声,增加3个吴方言有北京话没有的声母。

荤油炒菜吃(阴平阳平上声去声入声,<高平短促音,不除阻> )

偷尝两块肉(阴平阳平上声去声入声,<低平短促音,不除阻> )

新国音(京音派):以北京语音为标准,不分尖团,不保留入声,不增加3个吴方言有北京话没有的声母。

入声字:屋wū国guó尺chǐ玉yù

尖音字(精系): 精zing 清cing 心zin 尖zian 墙ciang 小siao需sǖ

团音字(见系):京jing 轻jing 歆xin 坚jian强qiang晓xiao虚xu。