免疫组化步骤

- 格式:docx

- 大小:15.92 KB

- 文档页数:2

免疫组化实验步骤流程1.样品制备:a.组织样品:从动物或人体获得的组织样品首先需要固定在福尔马林中,然后通过蜡包埋技术将组织固定在蜡块中。

之后,将蜡块切成薄片,然后将薄片分别放置于载玻片上。

b.细胞样品:将细胞悬浮液放置在载玻片上,并用福尔马林进行固定。

2.抗原恢复:固定的组织或细胞样品经过脱水和脱脂处理后,需要通过抗原恢复来揭示隐藏的抗原。

抗原恢复的方法可以是热处理、酶切或化学处理等。

3.形成蛋白结合位点:将载玻片上的样品用蛋白结合剂如牛血清白蛋白(BSA)、鱼胶或生物素素蛋白结合剂等进行封闭处理,以防止非特异性结合。

4.孵育抗体:a.主抗体:将特异性的首要抗体加入到样品中,与目标抗原结合形成抗原抗体复合物。

b.辅助抗体:添加荧光素或酶标记的次抗体,与主抗体结合,以扩大信号的产生。

5.洗涤:用缓冲液洗涤载玻片,以去除未结合的抗体和其他无关物质。

6.信号增强:a.酶标记的实验,为了增加信号强度,可以加入荧光素或发光底物。

b.荧光标记的实验,可以直接观察荧光。

7.显色:在酶标记的实验中,加入染色底物以产生可见的颜色,从而定位并显示目标抗原的存在。

8.盖玻片:在涂抹适当封片剂后,将载玻片盖上一片封片玻片,以保护样品并减少光的干扰。

9.显微镜观察:使用显微镜观察载玻片下的样品,并通过图像系统进行图像捕捉和分析。

10.结果评估:评估图像和数据以确定抗原的表达和分布情况。

根据实验目的,可以进行半定量或定量的数据分析。

需要注意的是,免疫组化实验中的条件、试剂和步骤会因实验目的不同而略有差异。

因此,在进行实验前需仔细阅读相关文献和制定适合的实验方案,以确保实验结果的准确性和可靠性。

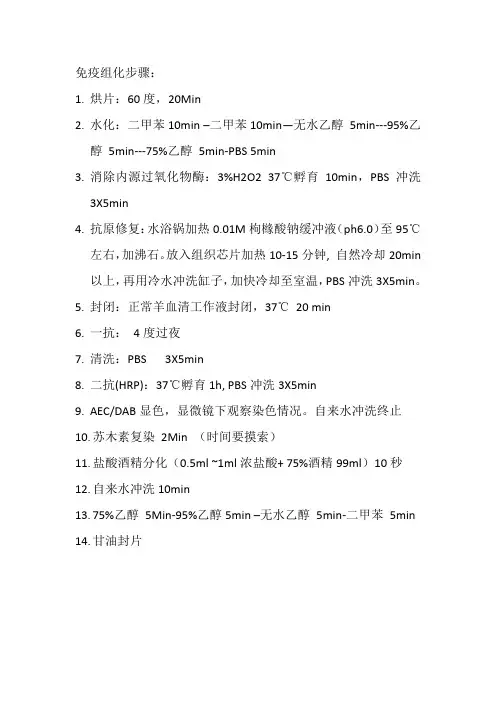

免疫组化步骤:

1.烘片:60度,20Min

2.水化:二甲苯10min –二甲苯10min—无水乙醇5min---95%乙

醇5min---75%乙醇5min-PBS 5min

3.消除内源过氧化物酶:3%H2O2 37℃孵育10min,PBS冲洗

3X5min

4.抗原修复:水浴锅加热0.01M枸橼酸钠缓冲液(ph6.0)至95℃

左右,加沸石。

放入组织芯片加热10-15分钟, 自然冷却20min 以上,再用冷水冲洗缸子,加快冷却至室温,PBS冲洗3X5min。

5.封闭:正常羊血清工作液封闭,37℃20 min

6.一抗:4度过夜

7.清洗:PBS 3X5min

8.二抗(HRP):37℃孵育1h, PBS冲洗3X5min

9.AEC/DAB显色,显微镜下观察染色情况。

自来水冲洗终止

10.苏木素复染2Min (时间要摸索)

11.盐酸酒精分化(0.5ml ~1ml浓盐酸+ 75%酒精99ml)10秒

12.自来水冲洗10min

13.75%乙醇5Min-95%乙醇5min –无水乙醇5min-二甲苯5min

14.甘油封片。

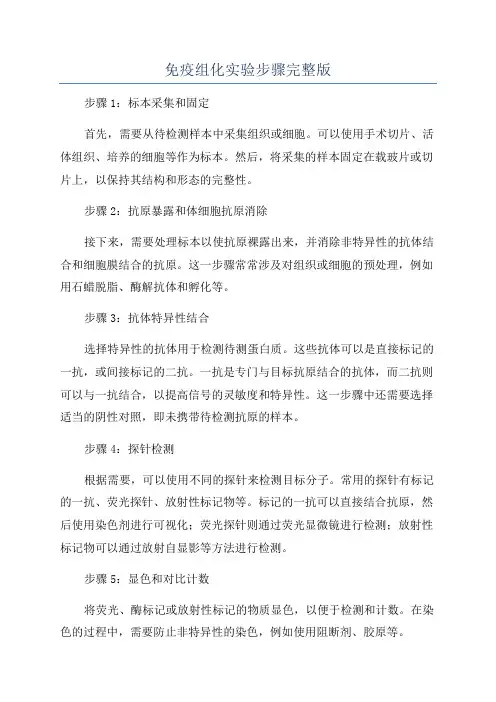

免疫组化实验步骤完整版步骤1:标本采集和固定首先,需要从待检测样本中采集组织或细胞。

可以使用手术切片、活体组织、培养的细胞等作为标本。

然后,将采集的样本固定在载玻片或切片上,以保持其结构和形态的完整性。

步骤2:抗原暴露和体细胞抗原消除接下来,需要处理标本以使抗原裸露出来,并消除非特异性的抗体结合和细胞膜结合的抗原。

这一步骤常常涉及对组织或细胞的预处理,例如用石蜡脱脂、酶解抗体和孵化等。

步骤3:抗体特异性结合选择特异性的抗体用于检测待测蛋白质。

这些抗体可以是直接标记的一抗,或间接标记的二抗。

一抗是专门与目标抗原结合的抗体,而二抗则可以与一抗结合,以提高信号的灵敏度和特异性。

这一步骤中还需要选择适当的阴性对照,即未携带待检测抗原的样本。

步骤4:探针检测根据需要,可以使用不同的探针来检测目标分子。

常用的探针有标记的一抗、荧光探针、放射性标记物等。

标记的一抗可以直接结合抗原,然后使用染色剂进行可视化;荧光探针则通过荧光显微镜进行检测;放射性标记物可以通过放射自显影等方法进行检测。

步骤5:显色和对比计数将荧光、酶标记或放射性标记的物质显色,以便于检测和计数。

在染色的过程中,需要防止非特异性的染色,例如使用阻断剂、胶原等。

步骤6:结果分析根据观察到的染色强度、分布模式等结果,分析待测蛋白质在样本中的表达情况。

这可能需要与阴性对照和阳性对照进行比较,以确定实验结果的可靠性。

步骤7:图像捕获和分析使用显微镜或其他成像设备,将荧光、染色或放射性标记的图像捕获下来。

可以使用图像分析软件来计算和比较样本中的染色强度、面积等参数。

步骤8:数据统计和结果报告根据实验结果进行数据统计和分析,并将结果记录在报告中。

报告应包括样本信息、实验方法、结果和结论等内容,并根据需要进行解释和讨论。

总结:免疫组化实验是一种广泛应用于研究、诊断和治疗的方法。

它的步骤包括标本采集和固定、抗原暴露和体细胞抗原消除、抗体特异性结合、探针检测、显色和对比计数、结果分析、图像捕获和分析、数据统计和结果报告。

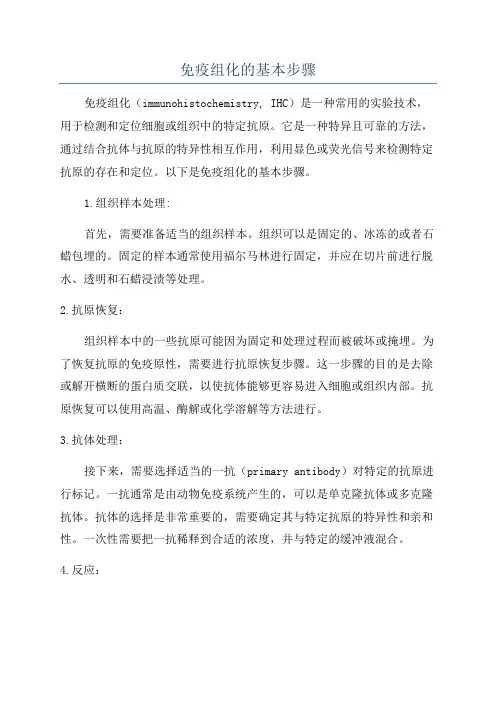

免疫组化的基本步骤免疫组化(immunohistochemistry, IHC)是一种常用的实验技术,用于检测和定位细胞或组织中的特定抗原。

它是一种特异且可靠的方法,通过结合抗体与抗原的特异性相互作用,利用显色或荧光信号来检测特定抗原的存在和定位。

以下是免疫组化的基本步骤。

1.组织样本处理:首先,需要准备适当的组织样本。

组织可以是固定的、冰冻的或者石蜡包埋的。

固定的样本通常使用福尔马林进行固定,并应在切片前进行脱水、透明和石蜡浸渍等处理。

2.抗原恢复:组织样本中的一些抗原可能因为固定和处理过程而被破坏或掩埋。

为了恢复抗原的免疫原性,需要进行抗原恢复步骤。

这一步骤的目的是去除或解开横断的蛋白质交联,以使抗体能够更容易进入细胞或组织内部。

抗原恢复可以使用高温、酶解或化学溶解等方法进行。

3.抗体处理:接下来,需要选择适当的一抗(primary antibody)对特定的抗原进行标记。

一抗通常是由动物免疫系统产生的,可以是单克隆抗体或多克隆抗体。

抗体的选择是非常重要的,需要确定其与特定抗原的特异性和亲和性。

一次性需要把一抗稀释到合适的浓度,并与特定的缓冲液混合。

4.反应:抗体与抗原的结合需要一定的时间来达到最佳的结果。

实验者需要将一抗混合物加到组织样本上,并进行足够的反应时间。

反应时间可以根据实验条件或需求进行调整,通常为30分钟至几小时。

5.洗涤:反应完毕后,需要对样本进行洗涤以去除未结合的一抗、杂质和非特异性结合物。

洗涤步骤通常使用缓冲液,可重复进行多次,以确保清除掉所有不必要的物质。

6.二抗处理:一抗与目标抗原结合后,需要加入相应的二抗(secondary antibody)对一抗进行检测。

二抗可以与一抗特异性结合,并携带染色剂或荧光标记。

常见的二抗有抗小鼠IgG的免疫球蛋白和抗兔IgG的免疫球蛋白。

二抗也需要适当的稀释并与缓冲液混合。

7.反应:类似于一抗反应,二抗也需要一定时间来与一抗结合和形成复合物。

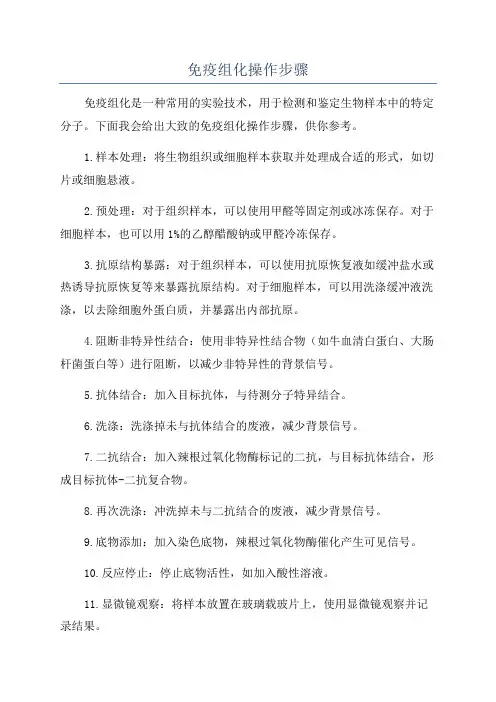

免疫组化操作步骤

免疫组化是一种常用的实验技术,用于检测和鉴定生物样本中的特定分子。

下面我会给出大致的免疫组化操作步骤,供你参考。

1.样本处理:将生物组织或细胞样本获取并处理成合适的形式,如切片或细胞悬液。

2.预处理:对于组织样本,可以使用甲醛等固定剂或冰冻保存。

对于细胞样本,也可以用1%的乙醇醋酸钠或甲醛冷冻保存。

3.抗原结构暴露:对于组织样本,可以使用抗原恢复液如缓冲盐水或热诱导抗原恢复等来暴露抗原结构。

对于细胞样本,可以用洗涤缓冲液洗涤,以去除细胞外蛋白质,并暴露出内部抗原。

4.阻断非特异性结合:使用非特异性结合物(如牛血清白蛋白、大肠杆菌蛋白等)进行阻断,以减少非特异性的背景信号。

5.抗体结合:加入目标抗体,与待测分子特异结合。

6.洗涤:洗涤掉未与抗体结合的废液,减少背景信号。

7.二抗结合:加入辣根过氧化物酶标记的二抗,与目标抗体结合,形成目标抗体-二抗复合物。

8.再次洗涤:冲洗掉未与二抗结合的废液,减少背景信号。

9.底物添加:加入染色底物,辣根过氧化物酶催化产生可见信号。

10.反应停止:停止底物活性,如加入酸性溶液。

11.显微镜观察:将样本放置在玻璃载玻片上,使用显微镜观察并记录结果。

12.图像分析:使用光学显微镜或荧光显微镜等设备获取图像,使用图像分析软件进行定量分析。

需要注意的是,实际操作中会根据具体的实验目的和技术要求进行适当的修改和调整。

免疫组化在科学研究和临床诊断中都有广泛应用,可以用于检测肿瘤标志物、病原体、免疫相关分子等,对于疾病诊断和治疗具有重要意义。

免疫组化流程

免疫组化是一种生物技术,用于研究一个或多个蛋白质的交互性及它的细胞上的定位,从而探究蛋白质在复杂的细胞环境中的功能及其作用机制。

免疫组化是以抗体作为特异性

捕获识别分子的标记物,以检测某一特定的蛋白质在细胞中的形态分布,其主要分为三个

步骤:样本处理、抗体淬取和检测荧光。

1. 样本处理:由于免疫组化需要在细胞环境下完成实验,所以在处理样品前,先要

将细胞或组织悬浮,再利用活细胞分离技术将其分离出来,以制备出水平固定、正常形态

的细胞阵列。

2.抗体淬取:抗体淬取是查找蛋白质在细胞中的分布的主要步骤,将具有指示特定蛋

白质的特定抗体喷射在分离的细胞上是大多数实验的基本过程,抗体可以通过多种不同的

方法混合到细胞上,例如管接收、块接收和碰撞接收。

3.检测荧光:检测荧光是一种利用荧光探针标记抗体和膜蛋白,在荧光显微镜上观察

膜蛋白的分布情况,字膜上的膜蛋白和脱离细胞膜的膜蛋白也可以由不同颜色的荧光探针

标记,从而确定膜蛋白的分布情况。

以上三个步骤合在一起,就能完成免疫组化实验,从而检测蛋白质在细胞中的空间分布,免疫组化还可以用来分析蛋白质如何在细胞周围的其他分子之间相互作用。

这个实验

技术具有高灵敏度、可重复性强和节省时间等优点,可以大大提高细胞内目标蛋白质的分

析能力,同时为细胞医学研究和更深入地研究细胞功能提供重要的实验证据。

免疫组化实验步骤免疫组化是一种常用的实验技术,用于检测蛋白质的存在和定位。

其步骤包括样本制备、抗原去原、阻断试验、一次抗体处理、二次抗体处理、显色和镜检。

下面将详细介绍每个步骤:1.样本制备:收集需要检测的样本,可以是细胞、组织或体液。

样本收集后,需要进行固定和切片处理,以保持细胞和组织结构的完整性。

2.抗原去原:蛋白质在组织中可能会被结构和其他因素影响,使其在免疫组化实验中难以被检测到。

因此,需要进行抗原去原处理。

常用的方法有热处理、酸碱处理、酶解处理等。

3.阻断试验:细胞和组织常常会存在非特异性结合位点,会使得后续的免疫反应变得模糊不清。

为了减少这种非特异性结合,需要进行阻断试验。

常用的阻断试验方法有牛血清白蛋白(BSA)、动物血清等。

4.一次抗体处理:在一次抗体处理步骤中,需要准备与目标蛋白质特异性结合的一次抗体。

将制备好的一次抗体加入样本中,使其与目标蛋白质发生反应,并形成抗原抗体复合物。

5.二次抗体处理:一次抗体只能与抗原结合,无法提供光学信号。

因此需要加入与一次抗体结合的二次抗体,该二次抗体与荧光物质或酶偶联,可以提供可视化信号。

常见的二次抗体有HRP(辣根过氧化物酶)、荧光染料等。

6.显色:通过加入合适的显色底物,可以使得与二次抗体结合的酶产生可见的颜色反应。

常用的显色底物有DAB(3,3'-二氨基联苯),其在酶的作用下会产生棕色的显色产物。

7.镜检:最后一步是使用光学显微镜对样本进行观察和分析。

通过镜检可以确定抗原存在的位置和分布情况,并对结果进行定量分析。

总结:免疫组化是一种确定蛋白质存在和分布的重要实验技术。

通过以上步骤的顺序操作,可以获得可靠的结果。

实验人员需要熟悉每个步骤的操作方法,并根据实验样本的要求进行调整和优化,以获得准确和可重复的结果。

免疫组化原理步骤及试剂免疫组化(Immunohistochemistry,IHC)是一种广泛应用于生物医学领域的实验技术,用于检测组织切片中特定抗原的分布和表达水平。

它结合了免疫学和组织学的原理,能够在组织切片上定位和检测抗原,并通过染色方法将抗原可视化,从而实现对抗原的定性和定量分析。

免疫组化实验的步骤通常包括固定、脱脂、抗原修复、抗体和检测步骤。

下面将详细介绍每个步骤的操作和常用试剂。

1.组织固定:组织固定的目的是保持组织结构完整并固定细胞的抗原。

常用的固定试剂包括10%中性缓冲福尔马林(10% neutral buffered formalin,NBF)和乙醇等。

2.脱脂:脱脂是将组织切片中的脂质去除,以提高抗体对抗原的结合效率。

常用的脱脂试剂包括二甲苯、甲醛和乙醚等。

3.抗原修复:抗原修复是为了使被固定的组织恢复原样,增强抗原的可检测性。

抗原修复的方法包括热处理、酶解法和pH调整等。

常用的抗原修复试剂包括热解剂例如EDTA缓冲液、Tris-EDTA缓冲液,酶解剂例如胰蛋白酶和蛋白酶K,以及甲酸、盐酸等酸性溶液。

4.抗体:5.检测:检测步骤用于将抗原-抗体复合物可视化。

这通常通过染色方法完成。

常用的染色方法包括免疫酶标记、免疫荧光和免疫金标记等。

免疫组化实验所需的试剂种类繁多,下面列举一些常用的试剂:1. NBF(10% neutral buffered formalin):用于组织固定,保持组织形态完整。

2.二甲苯:用于脱脂步骤,去除组织中的脂质。

3.甲醛:用于脱脂步骤。

4.乙醚:用于脱脂步骤。

5.EDTA缓冲液:用于抗原修复的热解剂。

6. Tris-EDTA缓冲液:用于抗原修复的热解剂。

7.胰蛋白酶:用于抗原修复的酶解剂。

8.蛋白酶K:用于抗原修复的酶解剂。

9.盐酸:用于抗原修复的酸性溶液。

10.一抗:选择特异性良好的一抗抗体,常用的有多克隆和单克隆抗体。

11.二抗:用于检测一抗结合的抗体,常用的二抗有反兔、反小鼠或反人的多克隆抗体。

免疫组化原理和步骤免疫组化(Immunohistochemistry,IHC)是一种广泛应用于组织学和细胞学研究中的实验方法,主要用于检测和定位蛋白质在组织或细胞中的分布和表达水平。

它结合了免疫学原理和组织学技术,通过使用特异性的抗体和染色剂来实现对目标蛋白质的检测和可视化。

免疫组化的原理主要是利用抗体的高度特异性与抗原相结合,然后使用染色技术来显示抗原的位置。

该技术的基本原理可分为抗原-抗体反应、信号放大和信号显示三个步骤。

第一步:抗原-抗体反应免疫组化的第一步是选择合适的抗体,通过与目标蛋白质的特异性结合来形成抗原-抗体复合物。

抗体可以是单克隆抗体或多克隆抗体。

单克隆抗体具有高度特异性,只能结合到特定的抗原上。

多克隆抗体具有高度敏感性,可以结合多个位点,从而实现信号放大。

通常,为了提高抗原的可检测性,需要对组织样本进行抗原修复处理。

这可以通过热处理(如蒸汽加热、微波加热)或酶切处理来实现。

修复可以解除组织样本中抗原与蛋白质结构之间的交联,增加抗体的渗透性和可结合性。

当抗原-抗体反应发生时,可通过一系列化学反应来形成抗原-抗体复合物。

例如,可以使用二抗来与抗原-抗体复合物结合,然后使用辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(AP)标记的二抗来与二抗结合。

该反应可形成稳定的抗体-酶复合物。

第二步:信号放大由于抗原-抗体复合物的信号很弱,通常需要进行信号放大以便更好地检测到目标蛋白质。

放大信号的方法有很多种,其中最常用的是酶免疫标记联合酶放大技术。

酶免疫标记是通过将抗体与酶结合,使其能够催化特定的化学反应来产生荧光、色素或光学信号。

常用的酶免疫标记包括辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP)。

这些酶能够催化荧光素、二苯基胺、硝基蓝等底物的氧化还原反应,从而产生可视化的信号。

酶放大技术常用的方法包括:免疫酶化学法(如DAB法)、免疫荧光法和免疫酶学荧光混合法等。

这些方法可通过将底物转化为可见的色素或荧光信号来标记抗原-抗体复合物,从而实现目标蛋白质的检测和定位。

免疫组化超详细步骤免疫组化是用抗体识别特定蛋白质来检测组织和细胞中的蛋白质表达。

其可广泛应用于病理学、生理学和生物学等领域中。

下面将详细介绍免疫组化的步骤。

1. 组织处理首先,需要采集样本组织,常见的样本来源包括活体组织、固定组织和石蜡包埋切片。

不同的组织来源需要采用不同的处理方法。

对于新鲜的活体组织,可以通过切片、离心、冷冻等手段进行处理。

而对于已固定的组织,需要进行脱水、清洗、去蜡等前处理步骤。

同时,还需要注意保护蛋白质的完整性,以免影响后续细胞学的表达情况。

2. 抗原修复样本经过前处理后,可能会发生抗原损失或失活现象。

为了提高蛋白质的表达和稳定性,需要进行抗原修复处理。

一般采用的方法包括微波处理、煮沸处理、酶切处理等。

3. 样本烘干对于已经进行过前处理和抗原修复的样本,需要进行烘干处理,以免影响后续染色结果。

常见的方法包括空气干燥、乙醇除水、真空蒸发等。

4. 抗体选择根据实验需求,选择合适的一抗和二抗。

一抗是特异性识别目标抗原的抗体,一般是单克隆或多克隆的小鼠、兔、鸡等动物来源。

二抗是与一抗特异亚型相对应的抗体,主要用于增强信号。

二抗一般来自于不同阳性动物中。

5. 抗体稀释选定好的一抗和二抗,需要进行适当的稀释。

稀释倍数应根据抗体的浓度来控制,以获得最佳的信号与噪声比。

6. 组织切片将已处理好的组织切片成合适的大小,并摆放到载玻片上。

可以选用切片机、剪刀、切片钳等工具进行处理。

7. 抗体染色将稀释好的一抗液滴加到组织切片上,尽量润滑整个切片表面。

然后将切片在湿润的环境中孵育2-6小时,让一抗充分和目标蛋白质结合。

之后,将二抗液滴加到组织切片上,孵育30-60分钟。

通过荧光、酶标记、颜色标记等方式进行检测。

8. 洗涤处理组织切片在染色过程中会出现背景颜色可能会较强,影响实验结果的情况。

为了去除这些杂质,需要对切片进行洗涤处理。

一般采用的方法为不同性质的缓冲液进行多次反复的洗涤处理。

9. 封片组织切片染色完毕后,需要经过封片过程。

免疫组化实验步骤1.溶解和固定样本:首先,将需要检测的细胞或组织样本固定在载玻片上。

最常用的固定剂包括甲醛和乙醇,固定时间可根据样本类型和大小来决定。

2. 渗透化处理:固定后的样本往往会产生较大的凝胶,渗透化处理是为了增加抗体的进入和细胞膜蛋白的释放。

渗透化处理一般使用皂类化合物如Tween-20、Triton X-100或SDS。

3.阻断非特异性结合:为了减少非特异性结合,需要进行阻断。

使用一种含有蛋白质(如牛血清白蛋白、胶原蛋白等)的缓冲液,将玻片上的固定样本浸泡数十分钟至数小时。

4.抗原恢复:一些蛋白质长时间固定后可能会导致其变性或掩盖其一些结构域,这种情况下需要进行抗原恢复。

抗原恢复有两种常见方法,热水浴和酶消化。

前者将玻片放在含有缓冲剂的热水中,后者则经过酶消化处理,例如使用胰酶。

5.抗体孵育:将特异性一抗加入到含有抗体绑定缓冲液中,然后将其滴加到玻片上,孵育在温和的条件下一段时间(通常为1小时至过夜)。

抗体结合到样本中的特定抗原上。

6.洗涤:洗涤步骤是为了去除非特异性结合的一抗和其他蛋白质。

使用含有适当洗涤缓冲剂(如磷酸盐缓冲液或PBS)的盛满容器,将玻片在其中轻轻漂洗数次。

8.再次洗涤:同样地,使用含有适当洗涤缓冲液的容器,将玻片在其中轻轻漂洗数次,去除非特异性结合的二抗。

9.信号放大:添加一种可视化或发光的底物使得免疫反应可见。

通常使用的方法有酶标记二抗、荧光染料标记的二抗或放射性标记的二抗。

10.显微镜观察:在光学显微镜下观察和记录实验结果。

使用显微镜观察样本,根据信号强度和位置对阳性和阴性结果进行评估。

这些步骤是一般免疫组化实验的基本步骤,但每个实验都有特定的条件和需求,可能需要对步骤进行修改和优化。

1.石蜡切片, 60摄氏度烤片1小时.2.脱蜡: 依次将载玻片放入二甲苯-二甲苯-100%酒精-100%酒精-95%酒精-90%酒精-80%酒精-70%酒精, 二甲苯浸泡10分钟, 酒精浸泡5分钟.3.抗原修复: 在清水中洗两次,再加入柠檬酸缓冲液,放入微波炉中蒸煮3min(中火),一般刚到沸腾即可,冷却至室温,然后再蒸煮一次,冷却至室温. 或用高压锅煮沸3分钟后冷却至室温。

4.灭火内源性过氧化氢酶:在清水中冲洗一段时间,加入3%H2O2浸泡10min。

5.血清封闭:将载玻片置于PBS中5min,洗2次,马上加上山羊血清封闭液。

6.加一抗:如果做对照实验,就在对照的组织上加PBS。

加完一抗后于4°C冰箱中保存过夜。

MG7 使用浓度为2ug/ml左右; MG5使用浓度为3ug/ml左右(推荐1:100);7.加二抗:PBS中洗3次,每次5min,加上二抗,然后置于37°C温箱中半小时。

8.加显色剂:PBS中洗3次,每次5min,擦干组织周围的PBS后加上显色剂。

镜下观察组织染色情况,适可而止。

9.复染:将显色后的片子用清水冲洗15分钟后,浸泡于苏木精中染色,一般为1-3分钟。

10.脱水:将复染后的片子置于水中冲洗5分钟后,依次将载玻片放入70%酒精-80%酒精-90%酒精-95%酒精-100%酒精-100%酒精-二甲苯-二甲苯。

每个试剂中放置2min,最后浸泡在二甲苯中,搬到通风柜中。

11.封片:用中性树胶滴在组织旁边,再用盖玻片盖上,要先放平一侧,然后轻轻放下另一侧,以免产生气泡,封好片子后置于通风柜中晾干。

抗体保存:分装后10-20ul/支存于-80摄氏度。

使用后剩余抗体存于4摄氏度不超过一周。

避免反复冻融。

免疫组化步骤范文免疫组化(Immunohistochemistry,IHC)是一种通过使用抗体来检测和定位特定抗原在组织样本中的表达的技术。

它是病理学和分子生物学中非常常用的技术之一,广泛应用于疾病的诊断、治疗和研究。

1.取样和制片:首先从活体组织中取得样品,这可以通过标本切片、穿刺活检或手术切取的方式来获取。

然后,将样本固定在福尔马林等适当稳定固定剂中,以保持组织的形态结构和抗原的完整性。

接下来,将固定的组织块进行脱水和包埋,制作成薄片,以便于后续的染色和分析。

2.抗原恢复:对于一些抗原,固定和包埋过程可能会导致其空间和/或结构性改变,并使其与抗体的结合受到抑制。

因此,在进行染色之前,需要通过抗原恢复步骤来恢复抗原的原始状态。

这通常包括对组织样本进行煮沸处理或酶解等热或化学诱导方法,以打开抗体与抗原结合的位点。

3.抗体染色:在免疫组化中,抗体是关键的组分。

通常,会使用特异性的初级抗体与目标抗原结合。

该初级抗体可以是单克隆抗体或多克隆抗体。

这些抗体通常是经过酵素、荧光或放射性标记的,以便于可视化抗原的位置和定位。

4.第二抗体标记:在免疫染色中,为了提高信号的强度,需要使用能够与初级抗体结合的第二抗体。

这个第二抗体通常是与荧光物质、酵素或金颗粒等标记物结合的。

这样,在光学或电子显微镜下可以更容易地观察到抗原的位置。

5.可视化:通过对样本进行可视化,可以观察到抗体与抗原的结合情况。

染色的结果可以是可见的颜色、荧光等。

在可见染色中,通常使用染色剂,如二氧化硅染剂、二氮化钼染剂等。

对于荧光标记的样本,可以使用相应的激光或滤光片来观察荧光信号。

最后,在显微镜下观察和记录染色结果。

6.结果分析:在免疫组化结果分析中,需要对染色的结果进行定性和定量的评估。

这可以包括测定抗原的表达强度、局部化和分布等。

可以使用计算机软件和图像分析算法来辅助结果的定量和分析。

总的来说,免疫组化是一种可以检测和定位特定抗原在组织中表达水平的重要技术。

免疫组化实验具体步骤及说明免疫组化(Immunohistochemistry,IHC)是一种用于检测组织部分或特定分子的表达、定位和定量的技术。

它基于抗原抗体相互作用的原理,通过特异性的抗体与目标分子结合形成复合物,再通过染色反应显示出目标分子的位置和数量。

IHC广泛应用于癌症诊断、疾病研究和药物开发等领域。

以下是免疫组化实验的具体步骤及说明:1.标本制备:首先,取得切片的组织标本,通常是经过固定和包埋的组织。

然后,将组织切片取下玻片,用去离子水处理。

最后,将切片分别置于乙醇溶液中进行脱水,再用苯酚或其他抗氧化剂处理,以保护切片的蛋白质结构。

2.去蜡:将切片置于细胞清洗液中,用搅拌器在室温下搅拌,去除蜡层。

然后,分别使用乙醇降级脱水和再次用去离子水处理,以去除残留的蜡。

3.抗原检出:使用特定的抗体来检测目标分子。

首先,在切片中添加抗原修复溶液,进行退火和抗原修复,以恢复抗原的免疫原性。

然后,用PBS洗涤切片,去除剩余的抗原修复液,并将切片与蛋白质阻断剂孵育,以防止非特异性结合。

最后,将切片与特异性的初级抗体孵育,以形成抗原-抗体复合物。

4.特异性结合检测:添加特异性的二级抗体,如辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗鼠IgG,与初级抗体特异性结合。

此外,还可以使用荧光标记的二级抗体,以便通过显微镜直接检测目标蛋白质的荧光信号。

完成二级抗体与抗原复合物的结合后,用PBS洗涤切片。

5.信号放大与检测:对于HRP标记的二级抗体,使用辣根过氧化物酶底物,如DAB(二氨基苯类胺)或TMB(3,3',5,5'-四甲基联苯胺)。

这些底物在酶作用下会形成可见的棕色沉积物。

对于荧光标记的二级抗体,在显微镜下直接检测荧光信号。

6.染色和显微镜观察:将切片用PBS洗涤,然后用余晖蓝染色溶液浸泡,以增强显微镜下观察的对比度。

最后,用水轻轻冲洗切片,除去多余的染色剂。

用显微镜观察切片,评估目标蛋白质的表达和定位。

免疫组化流程免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)是一种通过检测组织中特定抗原蛋白的存在和定位的技术。

它在病理诊断、研究和药物开发中起着重要作用。

免疫组化流程主要包括标本处理、抗原修复、抗体染色和结果分析等步骤。

首先,标本处理是免疫组化流程中的第一步。

组织标本通常是从病理切片或细胞培养物中获取的。

标本需要经过固定、脱水、透明化等处理,以保持组织的形态结构和抗原的完整性。

固定可以使用福尔马林或其他化学试剂,脱水则是将组织中的水分逐渐置换为透明剂,如醇和二甲苯。

透明化后,标本被包埋在蜡块中,使其能够被切片。

接下来是抗原修复步骤。

在标本处理过程中,抗原可能会因为固定和包埋的影响而发生变性或者掩盖。

因此,需要通过加热或酶处理等方法来修复抗原。

常用的抗原修复方法包括热诱导抗原修复(heat-induced epitope retrieval, HIER)和酶诱导抗原修复(enzyme-induced epitope retrieval, EIER)。

这些方法可以使抗原重新暴露,提高抗体的结合效率。

随后是抗体染色步骤。

选择合适的一抗和二抗是关键。

一抗是指直接与目标抗原结合的抗体,而二抗则是与一抗结合的抗体。

在染色过程中,一抗首先与标本中的抗原结合,然后通过二抗与标记物(如酶、荧光物质)结合,形成可见的染色产物。

常用的标记物有辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP)等。

染色后,标本需要经过反染、脱水、透明化等步骤,最终被封片封存。

最后是结果分析步骤。

通过显微镜观察染色后的标本,评估抗原的表达情况和定位。

根据染色的强度、范围和细胞定位等信息,对标本进行定性和定量分析。

结果分析还需要结合临床和病理信息,最终得出诊断或研究结论。

总的来说,免疫组化流程是一个复杂而精细的过程,需要严格控制各个步骤,确保结果的准确性和可靠性。

只有在规范的操作下,免疫组化技术才能发挥其在疾病诊断和研究中的重要作用。

超详细的免疫组化步骤免疫组化是一种在细胞或组织中检测和定位特定蛋白质或抗原的常用方法。

它结合了抗体的特异性识别和化学染色的敏感性,可用于研究疾病机制、病理诊断以及新药的有效性评估。

下面将详细介绍典型的免疫组化步骤。

1.材料准备收集所需的材料,包括标本(细胞或组织切片)、抗体、试剂、缓冲液等。

确保材料的新鲜性和质量。

2.样本制备将组织或细胞样本固定在载玻片上,常用的固定剂包括福尔马林、乙醇、乙酸等。

固定时间和方式根据实验需求而定。

3.抗原修复将固定的样本进行抗原修复,以恢复被固定过程中可能损失的抗原活性。

常见的抗原修复方法包括热解固定、酶解和酸解等。

4.渗透化用洗涤缓冲液(如Tris缓冲液或磷酸盐缓冲液)对样本进行渗透化处理,以增加抗体对检测目标的进入。

这可以通过在洗涤缓冲液中加入表面活性剂(如Tween-20)来实现。

5.阻断非特异性结合使用阻断剂,如牛血清蛋白(BSA)、鱼胶蛋白或干奶粉,封闭未特异性结合位点,以减少背景信号。

6.抗体孵育加入一定浓度的特异性一抗(一抗),并在恰当的温度和时间下进行孵育,使抗体与目标抗原发生特异性结合。

此过程可通过在一抗溶液中加入低浓度的特异性二抗来增强信号。

7.洗涤使用洗涤缓冲液洗涤孵育后的样本,以去除未结合的抗体和其他非特异性反应物。

大约3-5次洗涤,每次持续几分钟。

8.抗原-抗体结合信号的检测根据一抗特异性结合后产生的信号进行检测。

常用的方法有酶标记法(如辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(AP)标记的二抗)或荧光标记法(如荧光素二亚胺酸(FITC)或荧光素异硫氰酸酯(TRITC)标记的二抗)。

9.信号放大根据检测方法的要求,使用合适的信号放大试剂增强信号的灵敏度。

常见的方法有酶偶联信号放大(如使用酶标记的亲和二抗和酶底物)或荧光信号放大(如使用荧光放大试剂)。

10.染色在信号放大后使用染色试剂进行染色,以显示和定位目标抗原。

染色试剂的选择取决于检测方法,如DAPI(细胞核染色)、H&E(常规染色)、DAB(酶标记方法)等。

免疫组化基本操作流程免疫组化是一种常用的实验技术,用于检测细胞或组织中特定蛋白质的表达水平、定位以及相互作用。

以下是免疫组化基本的操作流程:1.组织固定首先,需要对待检测的组织进行固定。

最常用的方法是将组织置于10%的缓冲福尔马林溶液中,通常时间为24-48小时。

这个步骤的目的是保持组织的形态结构和维持蛋白质的空间位置。

2.制作切片将固定的组织切成5-10微米厚度的切片。

通常使用旋转切片机或者冰冻切片技术来进行切片。

切片后将其放置在载玻片上,通常是带有阳离子的载玻片,如聚胺脂涂层载玻片。

3.抗原恢复固定的组织样本通常会导致部分蛋白质的变性,从而减少抗体的结合能力。

为了恢复这些变性蛋白质的免疫原性,可以进行抗原恢复步骤。

这个步骤通常涉及将切片加热到一定温度,使用酶处理或者盐溶液处理。

常用的抗原恢复方法包括热蒸汽煮沸法、酶消化法等。

4.阻断非特异结合在进行抗体结合之前,需要对样本进行非特异结合的阻断。

这个步骤的目的是防止抗体发生非特异性的结合,从而降低假阳性结果的产生。

通常使用牛血清蛋白(BSA)、奶粉或者干酪蛋白等蛋白质来进行非特异结合的阻断。

5.抗体染色接下来,将切片与目标蛋白质特异性的一抗体一起孵育。

抗体可以是单克隆抗体或多克隆抗体,具体使用什么抗体取决于试验的目的。

抗体与样本中的特定蛋白质结合后,形成抗原-抗体复合物。

6.检测与显色为了检测抗原-抗体复合物的形成,需要进行二次抗体结合。

二抗与一抗结合,并且经常标记有荧光素或着色剂,用以可视化抗原-抗体复合物。

常用的二抗有荧光标记物(如荧光素、荧光染料等)或酵素标记物(如辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等)。

7.盖片封装在检测和显色后,将玻片放在显微镜下进行观察和分析。

可以使用透明封装剂将玻片封装,以保护样本不受污染和光照损伤。

总结:免疫组化是一种重要的实验技术,被广泛应用于生物医学研究和临床诊断。

它通过特异性抗体的结合能力来检测目标蛋白质的存在、定位和相互作用。

免疫组化实验报告及流程

试剂:即用型免疫组化Elivision plus 试剂盒(鼠|兔)(迈新KIT-9901)(迈新KIT-9902)二抗批号1203209901效期201301

120502405C 效期201304

试剂A:增加剂试剂B:酶标羊抗鼠兔抗IgG聚合物

DAB显色试剂盒(迈新KIT 0031)

溶液:蒸馏水、(PH7.25~7.35)、柠檬酸(PH6.0)、乙醇(无水、95%、85%、75%)、二甲苯、双氧水、苏木素等

溶液配制:

1. PBS缓冲液(ph7.2―7.4):NaC1 37mmol/L,KCl

2.7mmol/L ,Na2HPO4 3mmol/L, KH2PO4 1.4mmol/L.

2. 0.01mol/L柠檬酸钠缓冲液(CB,ph6.0,1000ml):柠檬酸三钠3g,柠檬酸0.4g。

3. 3%蒸馏水或甲醇H2O2溶液,用30%H2O2和蒸馏水或甲醇溶液配制。

仪器:移液器、微波炉、微波修复盒、玻璃器皿等。

流程简介

样本来源:迈新阳性片

抗体(简称):CD34 (兔源)

浓度选用:CD34 1:200

免疫组化染色步骤

1.石蜡切片脱蜡至水,二甲苯(两缸5min、5min)、梯度酒精(无水、95%、

85%、75%)每缸5min,PBS冲洗3次,每次三分钟。

2.微波修复,高火2~3min,中火5min,低火5min,冷却至室温,PBS冲洗3

次,每次三分钟

3.3%双氧水阻断内源性过氧化物酶室温(18~30度)10~30min。

PBS冲洗3次,

每次三分钟。

4.5%BSA孵育30min

5.滴加一抗(客户自选),4度过夜。

PBS冲洗3次,每次三分钟。

6.除去PBS,每张切片滴加50ul聚合物增加剂A,室温孵育20min,PBS冲洗3

次,每次三分钟。

7.除去PBS,每张切片滴加50ul试剂B酶标羊抗鼠兔抗IgG聚合物,室温孵

育30min,PBS冲洗3次,每次三分钟。

8.除去PBS,每张切片滴加50ul新鲜配制的DAB,镜下观察。

9.自来水冲洗,苏木素复染,盐酸酒精分化,自来水冲洗,温水返蓝。

10.切片梯度酒精脱水干燥,二甲苯透明,中性树胶封片镜检。

注:本次做了阴性对照

结果显示:120502405C 效期201304这个批次的二抗有问题。