地球的基础知识-完整版

- 格式:pdf

- 大小:3.87 MB

- 文档页数:35

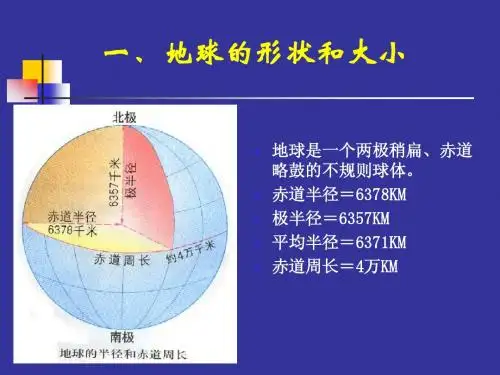

地球基础(形状和大小、纬度和经度)1、形状和大小地球形状是一个两极部位略扁的不规则的球体。

地球的平均半径为6371千米,赤道半径6378千米,极半径6357千米。

赤道周长约为4万千米。

(1)地轴地球的自转轴(2)两极地轴穿过地心,与地球表面相交于两点。

指向北极星附近(即北方)的一点叫北极;与北极相反的一点叫南极。

2、纬线和纬度、经线和经度(1)纬线:纬线都是圆,也称为纬线圈,长度不等。

赤道最长,由赤道向两极逐渐缩短,最后成一点。

纬线指示东西方向。

纬度:赤道是零度纬线。

赤道以北的纬度,叫北纬,用“N”作代号;赤道以南的纬度叫南纬,用“S”作代号。

北纬、南纬各有90°。

一个纬度间的距离即1纬距约为111km。

低纬、中纬和高纬划分:低纬度0°~30°;中纬度30°~60°;高纬度60°~90°南北半球划分:赤道以北为北半球,赤道以南为南半球。

(2)经线:也叫子午线。

经线是半圆,所有经线长相等。

地球上一切通过地轴平面的同地面相割而成的正圆,称为“经线圈”。

经线指示南北方向。

经度:实际上经度是两条经线所在平面之间的夹角。

国际上规定,把经过英国伦敦格林威治天文台旧址中心线的那一条经线定为0°经线,也叫本初子午线。

从本初子午线向东、向西各分作180度,以东的180°属于东经,用“E”作代号;以西的180°属于西经,用“W”作代号。

东西180°经线合为一条经线。

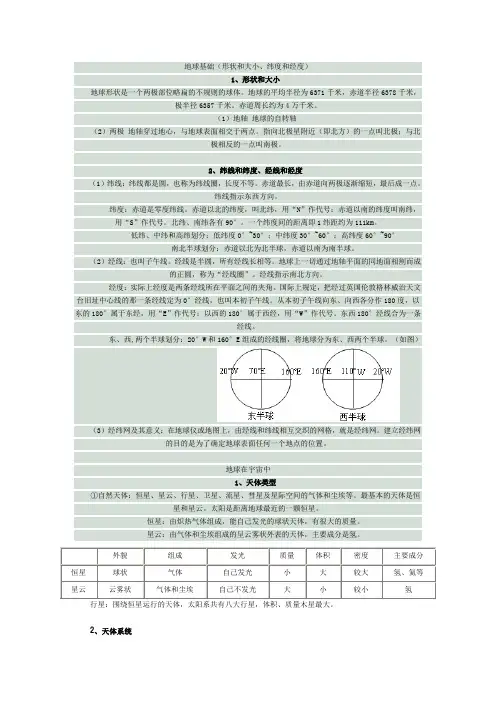

东、西,两个半球划分:20°W和160°E组成的经线圈,将地球分为东、西两个半球。

(如图)(3)经纬网及其意义:在地球仪或地图上,由经线和纬线相互交织的网格,就是经纬网。

建立经纬网的目的是为了确定地球表面任何一个地点的位置。

地球在宇宙中1、天体类型①自然天体:恒星、星云、行星、卫星、流星、彗星及星际空间的气体和尘埃等。

最基本的天体是恒星和星云。

地球概述(1)地球的演化及形状:水金地(距太阳1.5亿km)火木土天海(冥);150亿年以前宇宙大爆炸形成,50亿年前到46亿年地球形成;6371km 6357km 6378km 赤道4万km;大地水准面,平均海水面向大陆延伸形成的闭合曲面,高程的基线,地球的形状即是大地水准面的形状;北凸南凹中间大的梨状;重量:60万亿亿吨10的27次方g。

面积:5.1亿平方公里,海洋占71%,陆地占29%;平均密度5.5g/cm3,岩石平均密度2.7g/cm3;陆地平均高度875m,最高喜马拉雅山,8844m,海洋平均深度3729m,最深马里纳亚海沟,11033m;大陆地形,高原,山地,丘陵,平原,盆地,洼地;海洋地形,大陆边缘,大洋盆地,洋中脊;(2)地球的力学性质:力学性质,重力,向心力,地心引力;重力加速度9.8 m/s2,两极大赤道小,与地球的总质量无关,只与所在高度以下的地球质量有关,古登堡界面上重力加速度达到最大10.69m/s2,再往下各方面的力趋于平衡,使重力逐渐变为零;重力异常:实测大于理论,密度大,有重金属矿床,实测小于理论,密度深小,有煤石油盐类等矿床;重力在地球演化过程中的作用,趋向平衡和稳定的作用;地表地势大致与莫霍界面的起伏呈镜像关系,保持重力平衡,但不是一定的,各种情况都会影响;静压力导致地球内部高温高压;地球自转偏向力,地球自转引起的一种作用力,作用于地表一切运动的物体,表现为沿前进方向,北半球右偏南半球左偏;(3)地球的磁学性质:两极磁感强度最大60uT,赤道最小30uT;磁偏角是磁子午线和地理子午线之间的夹角;地理子午线,偏东为东偏为正,偏西为西偏为负,我国东部地区为西偏,甘肃酒泉以西为东偏;地磁倾角,磁北针与水平面的交角,上仰为负,下倾为负,北半球为正南半球为负;地球表面磁倾角为零度的各点的连线为地磁赤道;由地磁赤道到地磁北极,磁倾角由0逐渐变为+90;基本磁场,由地表往上在空气中逐渐减弱,为磁偶极磁场;变化磁场,地球外带电粒子的作用;地球磁场拦截了太阳辐射来的带电粒子和宇宙射线,使它们不能冲击到地面,而是留在高空环绕地球流动,形成一个磁性包层;实测磁场强度大于理论值,为正异常,小于为负异常,地壳内含铁较多的岩石和铁族元素Fe,Ti,Cr等引起正磁异常,膏盐矿床石油天然气储层富水地层富水岩石破碎带常引起负磁异常;正向期,反向期,400万年来三次大倒转;地核外部是液态,成为非稳定磁流体发电机,双耦合发电盘模拟地磁场发生翻转成功;(4)地球的热学性质:内部温度的变化总体上是从地表向地内逐渐增高的;地表外热层,恒温层,外层温度来源于太阳,地表以下1—1.5m日变化,10—20m年变化;内热层,随深度增加地温升高,来自于地球内部放射性蜕变,位能转化为热能;增温率(地温梯度)平均100m增加3度,增温级,每地温增加1度增加的深度,平均为33m;海底地温梯度一般为4—8度,大陆为0.9—5度;莫霍面地温约为400—900度,岩石圈底面1100度,地幔内1000—3500度,地核温度在4000—5000度;(5)地球的弹性性质:固体潮,地表的固体岩石在日月引力作用下有交替涨落现象,幅度较小,不超过30cm。

地球基本知识归纳

1. 地球的形状:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

2. 地球的大小:地球的平均半径约为6371千米,最大周长约4万千米,表面积为5.1亿平方千米。

3. 地球的自转:地球绕自身轴线旋转一周的运动叫做自转,自转的周期是一天,即24小时。

4. 地球的公转:地球绕太阳转动的运动叫做公转,公转的周期是一年。

5. 地球的表面:地球表面大部分是海洋,陆地主要分布在大陆和岛屿上。

6. 地球的气候:地球上有不同的气候带,包括热带、亚热带、温带和寒带等。

7. 地球的矿物:地球上有很多种矿物,包括金属矿和非金属矿等。

8. 地球的地壳:地球的外层是地壳,地壳下面是地幔和地核。

9. 地球的地震:地震是由于地壳内部应力变化引起的自然现象。

10. 地球的火山:火山是地壳内部岩浆和气体喷发出来的自然现象。

地球科普知识资料大全一、行星地球的基本信息1. 行星地球是太阳系中的第三颗行星,距离太阳约1.5亿公里。

2. 地球的直径约为12,742公里,体积约为1.083×10^12立方公里。

3. 地球的质量约为5.972×10^24千克,表面积约为510,100,000平方公里。

4. 行星地球的外层包裹着大气层,保护生物和地球表面免受太空中的辐射和撞击。

二、地球的地质构造1. 地球主要由地壳、地幔、外核和内核组成。

2. 地壳是地球最外面的岩石壳层,包括大陆地壳和海洋地壳。

3. 地幔是地壳之下的岩石层,由固态岩石和部分部分熔融岩石组成。

4. 外核是地幔之外的一层高温液态金属,主要由铁和镍组成。

5. 内核是地球最内部的一层,由铁和镍组成,温度超过6000摄氏度。

三、地球的气候系统1. 地球的气候主要由太阳辐射、大气层、水循环和地形等因素共同影响。

2. 大气层由多种气体组成,包括氮气、氧气、二氧化碳等。

3. 气候系统中的重要组成部分是水循环,包括蒸发、降水和蓄水等过程。

4. 地球的气候多样性导致了不同地区的气候类型,如寒带气候、温带气候和热带气候等。

四、地球的生物多样性1. 地球上存在广泛的生物多样性,包括动物、植物、微生物等各种生物。

2. 生物之间形成了复杂的生态系统,如森林生态系统、海洋生态系统等。

3. 生物多样性对于维持地球生态平衡、提供食物和药物资源等方面起着重要作用。

4. 人类应保护和维护地球的生物多样性,以维持生态系统的健康和可持续发展。

五、地球的地球系统科学1. 地球系统科学研究地球各个组成部分的相互作用和影响。

2. 地球系统包括大气系统、水系统、冰雪系统、陆地系统和人类活动系统等。

3. 地球系统科学的研究有助于我们更好地理解地球的动态变化和全球气候变化的原因。

4. 地球系统科学为应对气候变化和环境问题提供了科学依据。

六、地球的自然灾害1. 地球面临着各种自然灾害,如地震、火山喷发、台风、洪水等。

地球基础知识地球是我们所生活的行星,作为宇宙的一部分,它以其丰富多样的地理特征和生命形态而引人注目。

本文将介绍地球的基础知识,包括地球的结构、地球的运动、地球上的水文和大气现象。

一、地球的结构地球可以分为三个主要层次:地壳、地幔和地核。

地壳是地球最外层的部分,由岩石和土壤组成。

地壳的厚度相对较薄,约为30公里。

地壳下方是地幔,地幔由固态岩石组成,厚度约为2,900公里。

地幔下方是地核,地核由铁和镍等金属组成,分为外核和内核两部分,厚度约为3,500公里。

二、地球的运动地球有两种基本运动:自转和公转。

地球的自转是指地球绕自身的轴线旋转,一个自转周期为约24小时,这也是我们所称的一天时间的基准。

地球的公转是指地球围绕太阳运动,一个公转周期为约365天,这也是我们所说的一年时间的基准。

地球的自转产生了昼夜变化和地球表面的不同气候带。

地球自转的倾斜轴使得不同纬度的地区有不同的季节变化。

三、地球上的水文地球上约70%的表面被水覆盖着,这些水体包括海洋、湖泊、河流和冰川等。

地球的水文循环是指水分在地表、大气和地下之间的不断循环。

海洋是地球上最大的水体,占据了地球表面的绝大部分。

海洋对调节地球的气候起着重要的作用,吸收了大量的太阳辐射和二氧化碳。

河流是地球上的水循环中的一部分,它们将降水从高处运输到低处,最终注入海洋。

河流对于供应淡水、滋养土壤和提供生态系统所需的水分等方面至关重要。

冰川是地球上储存的淡水的重要组成部分,它们形成于高山和极地地区的积雪逐渐压缩和冻结。

冰川持续融化会导致海平面上升,对地球的生态环境和人类社会产生深远影响。

四、地球上的大气现象大气是地球周围的气体层,由氮气、氧气、水蒸汽等组成。

大气对于维持地球温度和保护生命的存在至关重要。

大气中的各种气象现象包括气候、天气和气候变化。

气候是指特定地区长期的天气模式,受纬度、海洋暖流和地形等多种因素的影响。

天气是指短时间内的气象条件,包括温度、湿度、降水和风速等。

地球科普知识大全地球科普知识大全1、地球的形成:地球是宇宙中几十亿年前形成的一颗行星,大约45亿年前形成它的核心,而其外层圈经过数次有机物及碎片的碰撞,夹生岩浆,以及能量来自太阳的发射等等,逐渐形成了地球现今的样子。

2、地球的形态:地球的外部形状为椭球体,横径为12756.28千米,纵径约比小12%,直径横周比为0.996,表面下方存在着地核;它的旋转方向是由西向东,每24小时转一圈,产生了昼夜,每年365.24天,也就是366.24天一个回归年;它的公转方向是由北向南进行。

3、地球的外部结构:地球被划分为内圈(地核和地幔)、外圈(地壳和地表)和表层(大气层)三个层次,由内到外依次为:地球核、地球幔、地壳、地表和大气层。

4、地球的特性:地球是存在着自然资源、温度、气候、植被覆盖率等环境要素的生态系统,其中人类居住的海拔范围为0-8000米,温度范围为-89.2℃—56.7℃,气候分为温带、亚热带、热带等多种,植被覆盖率为20%-78%不等,陆地面积占总面积的29.2%,大陆有6大洲。

5、地球的内部结构:地球的内部结构分为地核、地幔、地壳和地表,地核包括内核和外核,外核又分为流体态和稠质态,地幔由熔融岩浆和稠质岩石构成,地壳分为洋壳和大陆壳,其中洋壳深厚浅薄不一,大陆壳下方有岩性地层,上方有沉积地层。

6、地球的气候:地球的气候是由太阳辐射和地球的几何形状,以及地球的自转及公转决定的,气候主要分为温带气候、亚热带气候、热带气候三类,而气候又可分为寒带气候、暖带气候、热带气候,气候未来受到全球变暖的影响,未来气温将会上升。

7、地球物理构成:地球的物理构成包括陆地、洋面、大气和大陆块,洋面的深度变化很大,从海平面到最深的巴尔的摩深渊有11000米,陆地分为大陆块和小岛屿,大气层分为五层,从上到下分别是对流层、平流层、对流层、对流层和臭氧层,其中臭氧层由臭氧组成,为地球紫外线的护屏层,保护地球上生物免受紫外线的伤害。

地球基础知识知识点总结1. 地球的构成地球是一个由不同层次组成的行星。

从内部到外部,地球可分为核心、地幔和地壳三个部分。

地球核心分为外核和内核,地幔包括软流圈和下地幔,地壳则分为洲际地壳和海洋地壳。

这些不同层次的构成使得地球保持了一个相对稳定的结构。

2. 地球的形态地球是一个稍微扁球形的行星,其赤道直径大约为12756.3公里,而两极之间的直径则为12713.6公里。

因为地球自转而产生的离心力,导致了地球形状的稍微扁平。

3. 地球的自转和公转地球自转是指地球自身围绕自己的轴线旋转,一个自转周期为大约24小时。

地球公转指的是地球绕太阳运动,一个公转周期为365.25天。

这两个运动使得我们经历了白天和黑夜的交替,也给地球带来了季节的变化。

4. 地球的气候地球的气候受到多种因素的影响,包括纬度、海洋和陆地分布、大气环流等。

气候表现为长期的温度、湿度和降水的平均变化,不同地区的气候差异很大。

5. 地球的水循环地球的水循环是指地球上水的不断循环运动。

包括蒸发、凝结、降水、地表径流、地下水运动和植物蒸腾等过程。

这个循环对地球生态系统和气候变化有着重要的影响。

6. 地球的生物多样性地球是一个生机勃勃的星球,有着数以百万计的不同种类的生物。

从微生物到大型哺乳动物,各种生物在地球上构成了一个庞大的生态系统。

而人类作为其中的一部分,也需要努力保护和保持这一多样性。

7. 地球的环境问题随着工业化和城市化的发展,地球面临着一系列的环境问题,包括空气污染、水资源短缺、生物多样性丧失、气候变化等。

这些问题对地球的生态平衡和人类的生存都构成了严重的威胁,需要全人类共同努力来解决。

8. 地球的资源利用地球提供了丰富的资源给人类利用,包括矿产资源、水资源、森林资源等。

人类的活动对这些资源的开发和利用造成了不可逆转的影响,需要更加可持续的方式来利用地球资源。

地球是我们唯一的家园,我们每个人都有责任来保护和维护这颗星球。

通过了解地球的基础知识,人们可以更好地认识地球、热爱地球,也更能够意识到我们的生存和发展与地球息息相关。

史上最全地球知识点总结1.地球的基本情况地球是太阳系中最大的岩石行星,它的直径约为1.27万公里,是太阳系中占地位最大的行星。

地球的自转周期为24小时,公转周期为365.25天。

地球自转和公转产生了白昼和黑夜的交替,也形成了四季的变化。

地球的自转轴与公转轨道面之间的夹角非常小,这就是为什么地球有四季的原因。

2.地球的大气层地球的大气层包含了许多气体,其中最主要的是氮气和氧气。

地球的大气层分为四层:对流层、平流层、中间层和外层,不同的层次有不同的气体组成和性质。

地球的大气层对生命的保护和气候的形成都起着重要的作用。

3.地球的地壳结构地球的地壳分为地殼、地幔和核心。

地壳主要由岩石和矿物组成,厚度约为30-70千米,是地球的最外层。

地幔由岩石和熔岩组成,厚度约为2900千米,是地球的中间层。

核心分为外核和内核,主要由铁和镍组成,厚度约为3486千米,是地球的最内层。

4.地球的地理特征地球上有着许多不同的地理特征,如高山、平原、盆地、河流、湖泊和海洋等。

地球上最高的山脉是喜马拉雅山脉,最深的海洋是马里亚纳海沟,最大的盆地是死海盆地。

5.地球的水资源地球上的水资源非常丰富,大部分水资源储存在海洋中。

地球上的海洋占据了地球表面的百分之七十一,是地球上最大的水体。

地球上的淡水资源主要储存在湖泊、河流和地下水中,是人类生活和生产的重要水资源。

6.地球的生物资源地球是我们所知的唯一宜居的行星,因此地球上有着非常丰富的生物资源。

地球上的生物多样性非常丰富,包括动植物和微生物等。

这些生物资源对人类的生存和发展都起着重要的作用。

7.地球的环境问题地球的环境问题主要包括气候变化、全球变暖、海洋污染、空气污染、水资源匮乏等。

这些环境问题对人类的生存和未来发展都构成了威胁,因此需要采取行动来解决这些问题。

8.地球的人口和城市地球是人类生活的家园,人类在地球上已经生活了数十万年。

地球上的人口数量目前已经超过了70亿,人口的增长给地球带来了许多挑战,如食物和能源等资源的短缺。

地理常识大全一、地球的基本常识地球是太阳系中的一颗行星,位于太阳的第三颗行星,距离太阳约1.5亿公里,是我们人类赖以生存的家园。

地球的形状是近似椭球体,赤道最长,南北两极最短。

地球由地壳、地幔和地核组成。

地壳是地球最外层的固体壳层,分为大陆地壳和海洋地壳。

地幔是地壳和地核之间的固体层,占地球体积的大部分。

地核是由外核和内核组成,外核为液态,内核为固态。

二、地球的特征与构造1. 大洲和大洋地球上有七大洲,分别是亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲和南极洲。

这些洲际陆地分布不均,形成了地球上各种不同的气候和生态环境。

地球表面有五大洋,分别是太平洋、大西洋、印度洋、南极洋和北冰洋。

洋盆是洋中较为平坦的区域,洋脊是海底的山脉,洋沟是洋中最深的地方。

2. 高山和平原地球上有许多山脉和高原。

最高的山峰是珠穆朗玛峰,位于喜马拉雅山脉,海拔8848米。

其他著名的山脉包括安第斯山脉、阿尔卑斯山脉、落基山脉等。

平原是地势相对较低平的地区,适合农业和居住。

世界上最大的平原是亚马逊平原、西伯利亚平原和密西西比河平原。

3. 湖泊和河流地球上有很多湖泊,分布在各大洲。

其中最大的湖泊是北美洲的苏必利尔湖,是世界上第二大淡水湖。

其他著名的湖泊还有东非的维多利亚湖、南美洲的马拉维湖等。

河流是地球上水资源的重要组成部分,它们不仅提供水源,还形成了各地的文化和经济发展基础。

世界上最长的河流是尼罗河,全长约6650公里。

其他著名的河流包括亚马逊河、长江、黄河等。

三、地球的气候与生态1. 气候带和气候要素地球上的气候可以划分为寒带、温带和热带三个气候带。

寒带气候寒冷干燥,温带气候四季分明,热带气候炎热湿润。

气候要素包括气温、降水、湿度、风向和风速等。

它们直接影响着地球上的植物生长、动物分布和人类的生活。

2. 生态系统和生物多样性地球上的生态系统是由生物与环境相互作用形成的一系列复杂系统。

其中包括陆地生态系统和海洋生态系统。

生物多样性是指地球上各种生物的多样性和丰富性,涵盖了物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。