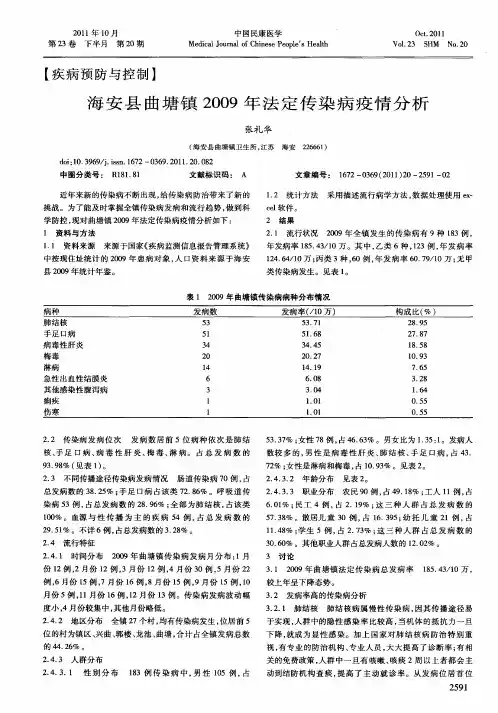

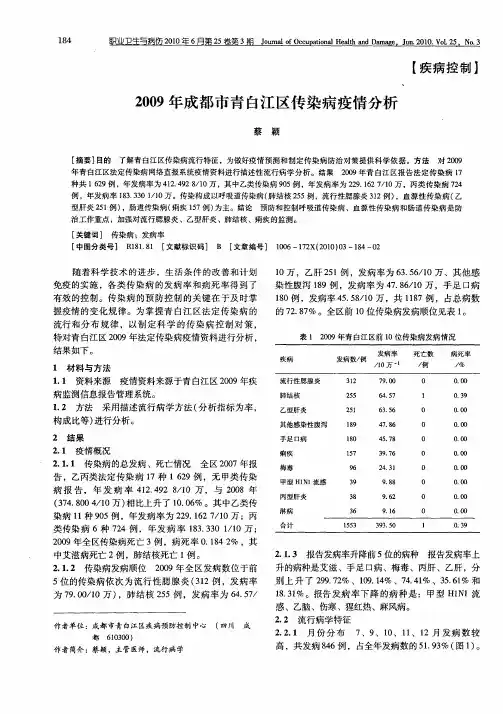

2009年法定传染病疫情分析

- 格式:doc

- 大小:968.00 KB

- 文档页数:9

2009~2012年我国法定报告丙类传染病疫情分析杨丽春【摘要】目的:了解我国近4年法定丙类传染病疫情流行特点,科学评价丙类传染病流行状况,为今后防治工作提供参考依据.方法:应用Excel2003和Orig in8.5软件对2009~2012年我国法定丙类传染病病例进行回顾统计和分析.结果:2009~2012年期间,法定丙类传染病发病数达到12 555 262例,最高发病率为283,59/10万(2012年),最低发病率为177,16/10万(2009年),其中手足口病居丙类传染病发病总数的首位,共报告6 788 046例,年均发病率为126.67/10万,占丙类传染病总数的54.066%;其它感染性腹泻病位居其次,发病病例共报告3 144 811,年均发病率为58.499/10万,占丙类传染病总数的24.099%.在每1年,随季节增加,丙类传染病发病数先增加后降低,主要发生在第二季度.手足口病死亡数共报告2 359例,占丙类传染病死亡总数的91.43%,远远高于其它丙类传染病死亡数.大多数丙类传染病发生在5、6月.结论:手足口病数远远多于其它类型,仍是今后丙类传染病防治的重点;其次手足口发病数呈逐年上升趋势,其防治不容忽视.【期刊名称】《内蒙古医学杂志》【年(卷),期】2013(045)011【总页数】5页(P1353-1357)【关键词】丙类;传染病;发病率;流行病学【作者】杨丽春【作者单位】赤峰学院第二附属医院感染科,内蒙古赤峰024000【正文语种】中文【中图分类】R512.6丙类传染病为《中华人民共和国传染病防治法》法定报告的一类疾病,根据我国2009~2012年丙类传染病疫情资料分析发现,丙类传染病严重危害人们的身体健康,影响人们的正常日常生活。

为此,为了进一步了解我国丙类传染病的流行特点,作者对我国自实行疫情网络直报4年来的丙类传染病进行了流行病学统计分析,这为今后制定防治策略提供科学依据与建议。

荥经县2009年~2013年法定传染病疫情分析摘要:目的,对荥经县2009年~2013年法定传染病疫情进行流行病学分析,为荥经县传染病防控工作提供科学的依据。

方法用描述流行病方法对荥经县2009年~2013年法定传染病疫情报告资料进行分析。

结果 2009年~2013年全县共发生乙、丙种法定传染病共报告2584例,无甲类传染病发生,死亡11例,报告发病率为337.77/十万。

其中乙类传染病报告发病7种1436例,死亡11例,报告发病率为187.70/10万。

乙类传染病中发病居前三位的病种依次为:乙型肝炎(594例)、肺结核(500例)、梅毒(113例),三病合计占乙类传染病发病总数的84.05%,影响乙类传染病发病总体水平上升的主要疾病是乙型肝炎、肺结核、梅毒。

丙类传染病报告发病7种1147例,无死亡,报告发病率为149.93/10万,发病居前三位的疾病为:其他感染性腹泻(539例)、流行性腮腺炎(286例)、手足口病(253例),三病合计占丙类传染病发病总数的93.98%,影响丙类传染病发病总体水平上升的主要疾病是其他感染性腹泻、流行性腮腺炎、手足口病。

关键词:传染病;流行病学;预防控制为了解荥经县传染病发病情况、流行特征和变化趋势,及时准确为荥经县传染预防控制提供科学依据。

现对荥经县2009年~2013年法定传染疫情进行流行病学分析,分析结果如下:1材料和方法1.1资料来源资料来源中国疾病预防控制信息系统中《传染病报告信息管理系统》,人口资料来源于荥经县统计局。

1.2方法采用描述流行病学方法(采用发病率,死亡率,病死率等指标)2结果2.1疫情概况2.1.1 2009年~2013年全县共发生甲、乙、丙类法定传染病共报告2584例,无甲类传染病发生,死亡11例,报告发病率为337.77/十万。

其中乙类传染病报告发病7种1436例,死亡11例,报告发病率为187.70/10万。

丙类传染病报告发病7种1147例,无死亡,报告发病率为149.93/10万。

辽阳市宏伟区2004~2009年法定报告传染病疫情分析目的:了解宏伟区近年法定传染病发病情况及流行特征,为制定有效的防控对策和措施提供科学依据。

方法:采用描述性流行病学方法对宏伟区2004~2009年法定传染病进行分析。

结果:宏伟区2004~2009年法定传染病发病率总体呈现上升趋势,细菌性痢疾、风疹等发病率呈现下降趋势,乙肝、肺结核发病率仍然处于较高水平,一些新传染病如甲型H1N1流感、手足口病更是不容忽视。

结论:针对重点人群、重点地区采取行之有效的措施,控制疾病,降低发病率。

标签:传染病;疫情;分析为了解宏伟区传染病发病情况及流行特征,为制定有效的传染病防控对策和措施提供科学依据,现对宏伟区2004~2009年法定报告传染病的发病情况进行统计分析,结果如下:1 资料与方法1.1资料来源传染病疫情资料来源于疾病监测信息报告管理系统,人口资料来源于区统计局。

1.2方法采用描述性流行病学方法进行分析。

2 结果2.1 发病概况2004~2009年宏伟区共报告发生乙、丙类传染病19种2 608例,无甲类传染病,年平均发病率为371.89/10万;死亡8例,死亡率为0.70/10万;病死率为2.43‰。

其中乙类传染病报告1 815例,占患者总数的69.6%,丙类传染病报告781例,占患者总数的29.9%。

2.2 传染病发病顺位报告的19种传染病中,发病居前5位的分别是乙型肝炎、肺结核、流行性腮腺炎、细菌性痢疾和风疹(表1)。

从各年发病顺位看,细菌性痢疾的发病明显下降。

流行性腮腺炎和风疹的发病先升后降,升降幅度均较大。

乙型肝炎和肺结核的发病一直处于较高的水平,没有较大的波动。

手足口病、甲型H1N1流感近年新纳入法定传染病管理,发病数多,顺位靠前,提示我们应重点防范。

2.3 时间分布从时间上看,5~8月份病例数最多,2月份和12月份病例数最少。

2.4 人群分布男性的发病率明显高于女性,男女性别比为1.64∶1。

二九年宏伟区法定传染病疫情分析

一、发病概况

年我区全年共报告发生法定传染病种例,死亡例,发病率为十万,与去年同期相比上升。

死亡率为十万,与去年同期相比上升。

未报告甲类传染病例。

报告乙类法定传染病共种例,死亡例,发病率为十万,与去年同期相比上升;报告丙类法定传染病种例,无死亡,发病率为十万,与去年同期相比上升。

(见表一)

、梅毒()、、。

(见表二)

比上升;呼吸道传染病报告发生例,占报告传染病发病总数的,与去年同期相比上升;血源及性传播疾病报告发生例,占报告传染病发病总数的,与去年同期相比上升;自然疫源及虫媒传染病报告发生例,与去年同期持平。

(见表三)

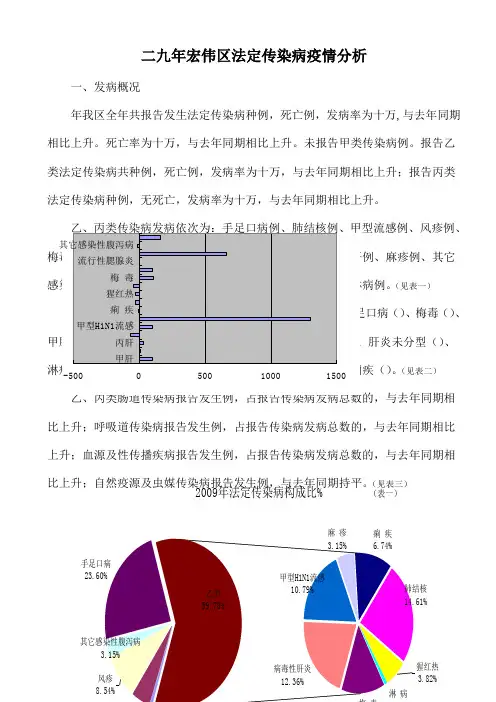

2009年法定传染病构成比% (表一)

3.82%

2009年传染病发病数与去年比%表(二)

-2000200400600800100012001400

2009年疾病分类构成比% (表三)。

集安市2009年法定传染病疫情分析王立杰;赵芳【摘要】目的:掌握集安市法定传染病疫情态势,为我市制定传染病控制策略提供科学依据.方法:通过<国家疾病监测信息报告管理系统>收集、整理、分析资料,对集安市2009年法定传染病疫情资料进行统计分析.结果:2009年报告乙丙类传染病14种988例,无死亡病例,报告发病率为414.90/10万,无甲类传染病报告;乙类传染病前三位分别为病毒性肝炎、肺结核和细菌性痢疾;丙类传染病中以手足口病报告发病数最高.结论:病毒性肝炎、肺结核及细菌性痢疾及手足口病是我市目前重点防治的传染病,需采取综合防治措施降低其发病率.【期刊名称】《北方药学》【年(卷),期】2012(009)007【总页数】1页(P81-81)【关键词】传染病;疫情分析【作者】王立杰;赵芳【作者单位】吉林省集安市医院,集安,134200;集安市疾病预防控制中心,集安,134200【正文语种】中文【中图分类】R195通过对我市传染病的疫情分布和流行情况的分析,可以掌握重点传染病的病种,并制定切实可行的控制措施,从而降低重点传染病的发病,现将集安市2009年报告的传染病分析如下。

1 材料和方法1.1 所有资料数据来自《国家公共卫生监测信息系统》中的疫情数据,人口资料来自集安市统计局。

1.2 采用描述性流行病学方法对集安市2009年传染病疫情资料进行分析。

2 疫情概述2009年集安市共报告乙丙类传染病14种988例,无死亡病例,报告发病率为414.90/10万,与2008年相比下降13.56%,无甲类传染病报告。

2.1 乙类传染病发病趋势肠道传染病共报告4种376例,占报告发病总数的38.06%,发病较多的为细菌性痢疾;呼吸道传染病共报告6种221例,占报告发病总数的22.37%,其中肺结核177例,占呼吸道传染病总数的80.09%;自然疫源及虫媒传染病共报告1种,即流行性出血热11例,占报告病例总数的4.62%;血源及性传播传染病共报告3种367例,占法定传染病报告发病总数的37.14%,其中梅毒60例,占血源及性传播传染病发病总数的16.34%;其他疾病1种14例,占报告病例总数的1.41%。

关于2009年法定传染病报告调查数据质量现状及影响因素分析【摘要】目的:通过对2009年全国法定传染病网络直报数据进行分析,了解中国法定传染病报告质量和管理现状水平,发现我国传染病监测工作中存在的问题,分析问题存在的原因,并提出相应的解决办法。

方法:分层分段随机抽样法抽取东、中、西三部各2省的168家医疗卫生机构作为受检单位,开展法定传染病监测报告质量调查记影响因素分析。

结果:法定传染病监测报告质量调查在东、中、西三部及不同级别医疗单位中均有显著统计学差异(P<0.05)。

结论:法定传染病监测报告质量与不同地区的经济发展水平及专业人员培训情况有关。

【关键词】法定传染病;监测报告自2004年我国建立“实时、在线、基于个案信息”法定传染病网络直报至目前,全国100%的疾病预防控制机构、近98%的县级及以上医疗机构和84%的乡镇卫生院均实现了网络直报,传染病网络报告质量也得到很大的提高。

这对我国传染病疫情的及时发现和有效控制具有重要意义。

然而我国对传染病网络直报系统的评价内容一直主要集中在报告质量与管理环节上,尚没有对整个报告系统进行全面、系统评价,比如系统的结构、稳定性、完整性、有用性、灵活性、灵敏度等。

因此,本文主要针对此方面进行研究分析。

1材料与方法1.1调查对象采用分层整群抽样法,将全国按经济发展水平划分为东、中、西三部,并将每部地区按不同的医疗水平划分为不同的层次段。

在每个样本中随机抽取一个发展水平较高的城市和一个发展水平较低的城市。

检查单位包括三类性质医疗卫生机构单位共168家:卫生行政部门、疾病预防中心和医疗机构。

1.2检查内容1.2.1统计各省县及县级以上医疗机构的网络直报率和乡镇卫生院的网络直报率。

1.2.2统计各省分2009年1—11月法定传染病报告质量情况。

包括:未及时报告率、未及时审核率、重卡率、县(区)零缺报率及综合指数。

1.2.3统计医疗机构门诊日志和登记本使用符合率及登记完整率。

海安镇2009-2013年法定传染病疫情分析吴晓梅【摘要】目的:了解海安镇2009-2013年的法定传染病发病情况,为今后更好地开展传染病防治措施、制定防治策略提供科学依据。

方法:对国家预防控制信息系统中导出的疫情资料进行描述性研究分析。

结果:2009-2013年全镇共报告甲、乙、丙法定传染病18种2785例,年均发病率208.08/10万。

肠道传染病1366例,占报告总数的49.05%,位居各类传染病的发病首位,其中以手足口病为主,共报告987例,占该类病种的72.25%。

呼吸道传染病755例,占报告总数的27.11%,以肺结核发病居首位,共报告608例,占该类病种的80.53%。

各类传染病中发病前三位的分别是手足口病(占35.44%)、肺结核(占21.83%)、梅毒(占14.33%),年均发病率分别为73.74/10万、45.43/10万、29.81/10万。

手足口病和病毒性肝炎发病总体来说呈下降趋势;肺结核发病总体平稳;梅毒和淋病的5年发病总趋势略有下降,波动不大。

结论:仍应加强手足口病的疫情监测,结核病的防控工作不容忽视,戊肝和肝炎未分型是未来几年肝炎防治的重点,性传播疾病的防治任务将日益严峻。

【期刊名称】《中国民康医学》【年(卷),期】2014(000)015【总页数】2页(P78-79)【关键词】疫情;传染病;发病率;流行病学【作者】吴晓梅【作者单位】江苏省海安县海安镇卫生所,江苏海安 226600【正文语种】中文【中图分类】R181.81为了解海安县海安镇各类法定传染病的流行规律,完善其防治措施,为政府今后制定传染病预防策略提供科学依据,现对海安镇2009-2013 年法定传染病的分布情况、发病动态及流行趋势作如下分析。

1 材料与方法疫情资料来源于中国疾病预防控制信息系统,人口资料来源于海安县统计年鉴,采用描述性研究方法进行传染病疫情分析。

2 结果2.1 疫情概况 2009-2013 年全镇共报告甲、乙、丙法定传染病18 种2 785例,年均发病率208.08/10 万。

江苏省如皋市某镇2009年法定传染病疫情分析为了解我镇传染病的发病、分布情况,分析流行趋势,制定防治对策,现对我镇2009年法定传染病疫情进行如下分析:1材料与方法数据来源于疾病监测信息报告管理系统,经过市疾控中心和我镇卫生所工作人员核实,对各病种采用流行病学方法进行统计分析。

2结果2.1传染病发病情况2.1.1发病强度:2004~2009年共报告法定传染病469例,年总发病率249.14/十万。

其中乙类传染病153例,丙类传染病316例,无甲类传染病报告。

乙、丙类传染病病种发病率依次为:手足口病137.06/十万,肺结核51.53/十万,其他感染性腹泻23.91/十万,病毒性肝炎14.34/十万,流行性腮腺炎6.91/十万,细菌性痢疾5.31/十万,猩红热5.31/十万,淋病2.12/十万,麻疹1.59/十万,疟疾1.06/十万。

其他传染病如:尖锐湿疣13例,发病率为6.91/十万;水痘10例,发病率为5.31/十万。

2.1.2传播途径分类:呼吸道和密切接触传播疾病(手足口病)259 例,占55.22%;呼吸道传染病123例(肺结核97例,麻疹3例,猩红热10例,流行性腮腺炎13例),占26.23%;肠道传染病74例(甲型肝炎1例,未分型肝炎9例,戊型肝炎9例,细菌性痢疾10例,其他感染性腹泻45例),占15.78%;血源及性传播疾病11例(淋病4例,乙型肝炎5例,丙型肝炎2例),占总病例数的2.35%;虫媒及自然疫源性疾病2例,即疟疾,占0.43%。

2.2流行特征2.2.1地区分布:全镇37个行政村(居委)均有传染病发生,发病率排在前五位的是:育华村,肖陆村,杨华村,桃北村,夏庄居委。

其余村及居委发病率均低于往年发病率水平。

2.2.2时间分布:全年均有传染病报告,春季发生传染病占全年发病总数的14.71%(69/469),以呼吸道传染病多见;夏季传染病占全年发病总数的31.13%(146/469),以手足口病多见,占本季发病总数的56.16%(82/146);秋季传染病占全年发病总数的39.45%(185/469),还是以手足口病发病为主,占本季发病总数的68.65%(127/185),其次是其他感染性腹泻病,占7.57%(14/185);冬季传染病占全年发病总数的14.71%(69/469),还是以手足口病较多见,占本季度发病数的68.12%(47/69)。

2009年东河区法定传染病疫情动态分析目的:了解东河区2009年法定传染病疫情动态,为政府部门制订传染病防治政策提供依据。

方法:采用描述性流行病学的方法对2009年东河区网络直报数据资料进行分析。

结果:2009年东河区共报告法定传染病21种,发病2 582例,年平均报告发病率为505.68/10万。

死亡1例,年平均报告死亡率为0.20/10万。

与2008年相比,发病率升高14.10%,死亡率下降0.97%。

全年未报告甲类传染病,其中乙类传染病9种1 639例,乙类传染病报告发病率为320.99/10万,乙类传染病占总发病数的58.83%;丙类传染病7种1 085例,丙类传染病报告发病率为212.49/10万,丙类传染病占总发病数的41.17%。

发病顺位在前5位的分别为手足口病、肺结核、乙型肝炎、淋病和其他感染性腹泻。

结论:预防控制手足口病、病毒性肝炎、肺结核是今后防控工作的重点,同时应加大对性病、布病的监控力度。

标签:法定传染病疫情;东河区;动态分析为有效控制传染病疫情,确保广大人民群众的身体健康,及时掌握传染病的发展动态,现将东河区2009年的传染病发病情况进行分析。

1 资料与方法1.1 一般资料传染病资料来源于2009年东河区法定传染病网络直报数据。

1.2 方法采用描述性流行病学方法对网报数据进行分析。

2 结果2.1 一般结果2009年东河区共报告法定传染病21种,发病2 582例,年平均报告发病率为505.68/10万。

死亡1例,年平均报告死亡率为0.20/10万。

与2008年相比,发病率升高14.10%,死亡率下降0.97%。

全年未报告甲类传染病,其中乙类传染病9种1 639例,乙类传染病报告发病率为320.99/10万,乙类传染病占总发病数的58.83%;丙类传染病7种1 085例,丙类传染病报告发病率为212.49/10万,丙类传染病占总发病数的41.17%。

2.2 发病类型发病顺位在前5位的分别为手足口病、肺结核、乙型肝炎、淋病和其他感染性腹泻。

甘肃省榆中县2009年-2016年报告法定传染病疫情分析中文摘要目的以甘肃省榆中县2009年-2016年报告的法定传染病病例为资料,对法定传染病进行描述性研究及趋势分析,确定榆中县重点防控的传染病种类以及高危人群,为提出针对性的传染病防控措施提供理论依据。

方法从《中国疾病预防控制信息系统》中提取法定传染病资料,核实原始资料的真实性。

对法定传染病资料从总体发病情况(发病率、发病顺位、构成)、死亡情况以及主要法定传染病三间分布(人群分布,时间分布与地区分布)等方面进行描述性研究及趋势分析,对其中的计数资料进行χ2检验,a=0.05。

结果1.总体发病情况甘肃省榆中县2009年-2016年没有甲类法定传染病病例与乙类法定传染病按照甲类管理的病例报告。

8年间报告乙类与丙类法定传染病共计12765例,年均报告发病率为362.37/10万,总体呈波动性降低态势。

报告法定传染病年均发病率顺位依次为:病毒性肝炎,肺结核,细菌性痢疾,其它感染性腹泻与流行性腮腺炎。

报告病例按照不同传播途径分类进行统计分析,血源性及性传播传染病年均发病率位居首位,呼吸道传染病年均发病率位居第2位,肠道传染病年均发病率位居第3位,血源性及性传播传染病以病毒性肝炎病例报告病例为主,其报告病例占血源性及性传播传染病报告总病例的93.94%。

2.法定传染病死亡情况榆中县2009年-2016年8年间报告死亡病例共12例,年均报告死亡率为0.34/10万,病死率为0.09%。

3.报告病例“三间分布”情况报告病例人群分布情况是,男性患者发病率高于女性(χ2=655.713 p<0.01),男女性别比为1.69:1;发病人群主要是辖区内的农民与18-岁年龄组人群;报告病例时间分布情况以5月、6月、7月法定传染病多发;报告病例地区分布以西南部山区居民法定传染病的发病率高于东北部山区与中部川区居民发病率(χ2=36.350 p<0.01)。

4.整体发病情况甘肃省榆中县2009年-2016年8年间报告法定传染病年均发病率低于同期国家(486.58/10万)与甘肃省(390.57/10万)发病率水平(χ2=189.534 p <0.01),报告年均死亡率亦低于同期国家(1.22/10万)与甘肃省(0.49/10万)死亡率水平(χ2=107.957 p<0.01)。

二OO九年宏伟区法定传染病疫情分析一、发病概况2009年我区全年共报告发生法定传染病13种445例,死亡3例,发病率为371.38/十万,与去年同期相比上升37.35%。

死亡率为2.50/十万,与去年同期相比上升200.00%。

未报告甲类传染病例。

报告乙类法定传染病共8种266例,死亡3例,发病率为221.99/十万,与去年同期相比上升9.92%;报告丙类法定传染病5种179例,无死亡,发病率为149.39/十万,与去年同期相比上升118.29%。

乙、丙类传染病发病依次为:手足口病105例、肺结核65例、甲型H1N1流感48例、风疹38例、梅毒35例、痢疾30例、丙肝30例、流行性腮腺炎19例、猩红热17例、乙肝16例、麻疹14例、其它感染性腹泻病14例、肝炎未分型7例、流行性感冒3例、甲肝2例、淋病2例。

(见表一)与去年同期相比上升,下降情况:麻疹(+1300%)、风疹(+660%)、手足口病(+156.10%)、梅毒(+105.88%)、甲肝(+100%)、甲型H1N1流感(+100%)、流行性感冒(+100%)、丙肝(+25.00%)、乙肝(+6.67%)、肝炎未分型(-68.18%)、淋病(-50%)、肺结核(-35.64%)、猩红热(-29.17%)、其它感染性腹泻病(-17.65%)、痢疾(-9.09%)。

(见表二)乙、丙类肠道传染病报告发生158例,占报告传染病发病总数的35.51%,与去年同期相比上升38.60%;呼吸道传染病报告发生204例,占报告传染病发病总数的45.84%,与去年同期相比上升36.00%;血源及性传播疾病报告发生83例,占报告传染病发病总数的18.65%,与去年同期相比上升38.33%;自然疫源及虫媒传染病报告发生0例,与去年同期持平。

(见表三)2009年传染病发病数与去年比% 表(二)-20002004006008001000120014002009年法定传染病构成比%(表一)3.82%流行性感冒0.67%二、时间分布全年均有发病,七月份明显出现一发病高峰,其次是九月份和六月份。

(详见表四)三、空间分布四街一镇全年均有发病,曙光镇病例数最高121例,死亡1例;其次为光华2009年法定传染病季节分布曲线图 表(四)102030405060708090100一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份2009年疾病分类构成比% (表三)街道病例数为90例,死亡1例;第三位是新村街道病例数为83例,死亡1例。

(详见表五)四、人群分布1、年龄分布:各年龄组均有发病,0~10岁病例数为221例,占病例总数的49.66%。

10岁以上年龄组相对集中在15~25岁和40~55岁,共报告病例数153例,占病例总数的34.38%。

(详见表六)2、性别分布:性别以男性居多,性别比为男:女≈1.65:1。

(详见表七)年龄构成 (表六)5101520253035404550550-2-4-6-8-10-20-30-40-50-60-70-80-3、职业分布:职业以学生居多,共报告106例,其次为有托儿童72例,散居儿童68例,分别占病例总数的23.82%、16.18%、15.28%。

(详见表八)五、重点传染病分析1、手足口病:共报告105例,发病率为87.63/十万,与去年同期相比上升156.10%,位居我区报告法定传染病排序首位,占总病例总数的23.60%。

地区分布:发病顺位依次为曙光镇32例、新村街道23例、光华街道20例。

人群分布:性别比为男:女≈2.39:1;年龄主要分布在2~3岁年龄组,共报告65例,占该病发病总数的61.90%;职业以散居儿童和托幼儿童为主,分别为报告51例和49例,两者之和占该病发病总数的94.29%。

季节分布:3月之前无病例报告,发病高峰在7月份和8月份,两月共报告85例,占发病总数的19.10%,此后数月均有病例报告。

2、肺结核:共报告65例,发病率为54.25/十万,与去年同期相比下降35.64%,位居我区报告法定传染病排序第二位,占病例总数的14.61%,死亡2例,病死率为3.08%,与去年同期相比上升100%,占传染病死亡总数的66.67%。

地区分布:发病顺位依次为曙光镇30例、光华街道11例、长征街道10例。

人群分布:性别比为男:女≈2.10:1;发病最小年龄为10岁,主要分布于45~50岁年龄组,报告病例19例,占该病发病总数的29.23%;职业最多为农民21例,占该病发病总数32.31%。

季节分布:无明显季节变化,各月均有发病。

3、甲型H1N1流感:共报告48例,发病率为40.06/十万,与去年同期相比上升100%,位居我区报告法定传染病排序第三位,占病例总数的10.79%。

地区分布:发病顺位依次为光华街道18例、工农街道13例、新村街道10例。

人群分布:性别比为男:女≈1.53:1;年龄主要分布在10~15岁年龄组,共报告34例,占该病发病总数的70.83%;职业主要以学生为主,共报告40例,占该病发病总数的83.33%。

季节分布:8月份之前无病例报告,发病高峰在9月份,共报告40例,占该病发病总数的83.33%,此后数月均有病例报告。

4、风疹:共报告38例,发病率为31.71/十万,与去年同期相比上升660%,位居我区报告法定传染病排序第四位,占病例总数的8.54%。

地区分布:发病顺位依次为新村街道10例、光华街道10例、长征街道7例。

人群分群:性别比为男:女≈2.8:1;年龄主要分布在9~10岁年龄组,共报告21例,占该病发病总数的55.26%;职业主要以学生为主,共报告34例,占该病发病总数的89.47%。

季节分布:从3月份开始有散在病例发生,发病高峰期在6~7月份,共报告24例,占该病发病总数的63.16%。

5、梅毒:共报告35例,发病率为29.21/十万,与去年同期相比上升105.88%,位居我区报告法定传染病排序第五位,占病例总数的7.87%。

地区分布:地区分布:发病顺位依次为新村街道11例、曙光镇8例、长征街道6例。

人群分群:性别比为男:女≈1.92:1;年龄主要分布在40~44岁,共报告6例,其次为25~30岁年龄组,共报告8例,两者之和占该病发病总数的40%;职业以工人为主,共报告9例,占该病发病总数的25.71%。

季节分布:无明显季节变化,各月均有发病。

(见表八)六、突发卫生公共事件2009年我区共发生2起暴发疫情,均为传染病疫情,波及人数7761人,发病人数38人,无死亡病例。

其中乙类传染病1起,发病数36例;丙类传染病1起,发病数2例。

按事件严重等级分,一般突发事件1起,发病数2例;未分级1起,发病数36例。

所有疫情以学校发生为主,其它为散居儿童。

从发生时间时间看,1起疫情发生在8月份,1起发生在9月份。

1、甲型H1N1流感疫情:自卫生部2009年4月30日发布2009年第8号公告,明确将甲型H1N1流感(原称人感染猪流感)纳入传染病防治法规定管理的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施后,报告病例数明显增多,全区共报告48例甲型H1N1病例,均为实验室诊断病例。

2009年我区共发生1起甲型H1N1流感暴发疫情,发病数36例,均为在校学生分布在宏伟区所属的高、中、小学校,为未分级突发公共卫生事件。

2、手足口病疫情:手足口病自2008年5月2日纳入丙类传染病管理后,报告病例数明显增多,在全区105例手足口病病例中,有2例实验室诊断病例,其中EV71型2例,其他均为临床诊断病例。

2009年我区共发生1起手足口病暴发疫情,发病数2例,均为散居儿童分别发生在曙光光镇杜家村和光华街道,均为EV71型,为一般级突发公共卫生事件。

七、可能原因分析1、疫情报告系统不断完善,尤其是网络直报后,避免了邮寄过程中丢卡的可能,外省市医疗机构诊断的病例本市也能够掌握,相应使报告发病率增加。

2、由于营养不良或其它疾病导致的机体免疫力低下;医疗人员对于肺结核的警觉性降低;老年人口的增加,尤其是住在长期照护机构的老人,流动人口的增加,均导致了肺结核的上升。

3、由于地球气候变暖,季节交替时温差较大,也由于近几年我们地区的特殊情况未开展对相应年龄组大规模的疫苗接种,使我区中小学生呼吸道传染病发病率迅速上升,而且发病较为集中、传播速度较快,多呈局部暴发流行,致使发病率增加。

防治意见:1、提高认识:传染病是危害人类健康的严重疾病,随着地球大环境的改变,传染病总的发病水平呈现上升趋势,而新的传染病又不断出现,使传染病的防治工作面临严峻的考验,所以我们必须从各方面重视对传染病的预防。

(1)提高医疗单位的传染病诊断水平和传染病报告意识,做到早发现、早诊断、早治疗、早报告,为控制传染病的流行争取时间。

(2)提高各级学校及托幼机构相关人员的传染病防治意识,一旦发现校内发生传染病,要早报告、早隔离,预防和减少学校及托幼机构的传染病暴发流行。

2、加强措施:针对各种传染病的流行特点,要提出相应的预防措施:(1)加强免疫,要求按免疫程序适时、全程免疫,尤其是流动儿童的免疫,努力减少免疫空白,减少免疫相关疾病的发生。

(2)加强四害监测,开展爱国卫生运动,清理环境,消灭四害,尤其是大力开展灭鼠活动,减少肠道传染病、自然疫源性疾病及虫媒传染病。

(3)加强学校传染病管理,加强学校卫生,保证室内空气质量,加强学生体育锻炼,提高学生身体素质,减少学校呼吸道传染病的暴发。

(4)加强生物制品管理,规范疫苗流通渠道,加强血液制品管理,对献血员做好筛查工作,减少血源传播性传染病。

(5)加强公共场所卫生、食品卫生管理,加强监督力度,严厉打击娱乐场所非法经营。

(6)开展宣传活动,利用各种途径向广大群众宣传传染病防治知识,提高认识,及早就医,减少病死率。

加强体育锻炼,注意环境卫生,加强自我防护意识,加强营养。

宏伟区疾病预防控制站二O一O年二月十日。