鄂尔多斯盆地地层特征

- 格式:ppt

- 大小:9.49 MB

- 文档页数:82

鄂尔多斯盆地地质特征文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。

鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。

“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。

权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。

由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。

但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。

其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。

这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。

历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。

鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。

从所跨地域鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。

所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。

“陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。

总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。

从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、、石炭系、、三叠系、、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。

鄂尔多斯盆地区域地质概况一、概况鄂尔多斯盆地的广义地理界线:北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。

盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。

盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。

二、区域地质构造,构造演化(鄂尔多斯盆地天然气地质)独立成盆时间应为中侏罗纪末。

太古代—早元古代基底形成阶段:基底岩系由两部分组成:下部为太古界和下元古界下部的结晶岩系,上部为下元古界上部的褶皱岩系,这使得基底具备结晶—褶皱的双重构造。

对基地形成起重要作用的构造事件是早元古代早期的五台运动和早元古代晚期的吕梁—中条运动。

中晚元古代坳拉槽发育阶段:这个时期形成了向北收敛向南敞开的贺兰坳拉槽和向北东方向收敛,南西方向敞开的彬县临县坳拉槽,二者时间夹峙着向南倾伏的乌审旗庆阳槽间台地。

早古生代克拉通坳陷阶段:寒武纪的构造面貌是:初始继承中、晚元古代构造格局,表现为北高南低,中隆(乌审旗一庆阳巾央古隆起带)东、西凹;晚期(晚寒武世)变为南北高、中间低,中凹(盐池、米脂凹陷)南北隆(坏县一庆阳隆起、乌兰格尔隆起)的形态。

后者是新的构造体制控制下的构造变形。

奥防纪初始,克拉通整体台升成陆,海水进一步退缩,冶里—亮甲山组仅分布在古陆四周,为厚度数十米至200m的含隧石结核或条带的深灰色白云岩夹灰岩。

早奥陶世的古构造面貌,基本继承晚寒武世的构造轮廓。

由于内蒙海槽活动性增强的影响,克拉通北部的乌兰格尔古隆起带仍保持古陆形式,而南部环县一庆阳古隆起则表现为相对校低的水下隆起。

综上所述,早古生代构造格局的发育特点是:继承和新生构造的复合,在两期隆起复合部位仍保持险起状态(乌兰格尔隆起、坏县一庆阳隆起),在隆起与凹陷的复合部位形成鞍部(抉池凹陷与米脂凹陷间的鞍部),在两期凹陷复合部位仍保持为凹陷状态(昂苏庙一接池凹陷、米脂凹陷)。

录井综合知识西安长庆新技术开发有限公司鄂尔多斯盆地沉积岩地层的岩性组合规律(定边)安定组(J2a)在随钻录井中,以安定组顶界泥灰岩作为划分下部地层的标志层。

该泥灰岩层位于安定组顶界,录井为一套厚约2-15米的青灰色、灰黄色泥灰岩,夹少量膏质团块,岩屑滴冷盐酸(5%)反应冒泡强烈,电测曲线上以高伽玛、高声速、高电阻为特征,该层分布广且稳定,是盆地中生界地层对比及油层卡层主要的标志层,一般用它来卡取延9、延10油层及正确划分安定、直罗、延安组地层,并初步确定长6油层组顶界。

直罗组(J2z)直罗组在盆地内分布稳定,厚度一般250-300米,最薄一般180-200米。

其岩性特征为一套灰绿色泥岩、粉砂岩夹灰绿、灰白色砂岩、砂质泥岩,底部为含砾砂岩。

直罗组底砂岩,一般厚度在20-30米之间,测井曲线为大段低伽玛、负自然电位异常,,成分石英约占80%,长石约占15%左右,含少量暗色矿物及云母碎片,泥质胶结,较疏松,岩屑一般呈散砂状,钻时较低,特征明显。

一般用它的顶界来辅助卡取延9、延10油层及对比划分此下地层。

延安组(J1y)延安组厚度一般为250-300米;最厚达450米;新安边地区较薄,小于250米。

该组岩性特征为一套含有机质丰富的黑灰色泥岩、灰白色砂岩及煤层与页岩组成的煤系地层。

延安组煤层发育,碳化程度高,密度较小,部分煤屑可燃,电性特征表现为高电阻率、高自然伽吗、高时差、大井径。

根据主要煤层可以划分为十个砂层带。

特别是延6、延8、延9顶部煤层稳定,从岩矿特点来看,十个砂层带各有其特殊性,但也有一定的延续性。

延10 底砂岩,厚度不等,在5-45米左右,测井曲线为低伽玛、负的自然电位异常,录井中为厚层浅灰、浅灰褐色中、粗粒砂岩,含砾不等粒砂岩,主要用该层顶界对比卡取长4+5及长6各油层。

该组砂岩岩性特征一般普遍为细—中粒长石砂岩,底部为石英砂岩或长石石英砂岩,岩石主要碎屑成分,由上至下石英递增,长石渐少,大致分为上下两段,上段(相当于延1-6)石英含量一般在35-40%,长石含量一般在30-35%;下段(相当于延7-10)石英含量在40%以上,长石含量为30%左右,其中底部砂岩(延10)石英含量高达70-80%,长石含量仅5-10%。

在地理上,鄂尔多斯盆地是指河套以南,长城以北的内蒙古自治区伊可昭盟地区。

而地质学中的鄂尔多斯盆地范围则广阔,它东起吕梁山,西抵桌子山~贺兰山~六盘山一线,南起秦岭山坡,北达阴山南麓。

包括宁夏东部,甘肃陇东,内蒙古伊可昭盟、巴彦单尔盟南部、阿拉善盟东部,陕北地区,山西河东地区。

面积约37万K㎡。

(长庆油田勘探开发的鄂尔多斯盆地总面积约25万K㎡。

)黄土高原是盆地主要地貌特征,著名的毛乌素沙漠位于盆地北部,周边山系海拔1500~3800m,平均2500m左右。

盆地内部西北高,东南低,海拔800~1800m左右;西北部的银川平原、北部的河套平原、南缘的关中平原,地势相对较低(前二者海拔高度1600m左右,关中平原仅300~600m)。

中华民族的摇篮——黄河沿盆地周缘流过。

盆地内部发育有十几条河流,多数集中在中南部,在东南角汇入黄河,属黄河中游水系;像著名的无定河、延河、洛河、泾河、渭河流域都是我们中华民族的发祥地之一。

盆地内油气勘探始于上世纪初,1907年在地面油苗出露的陕北地区,用日本技术钻了我国大陆第一口油井。

大规模油气勘探、开发始于1970年。

到目前,不但在石油、天然气开采上取得了辉煌成果,而且在地质理论研究、钻采工艺技术等方面取得了重大突破,为世界特低渗透油田开发提供了成功经验。

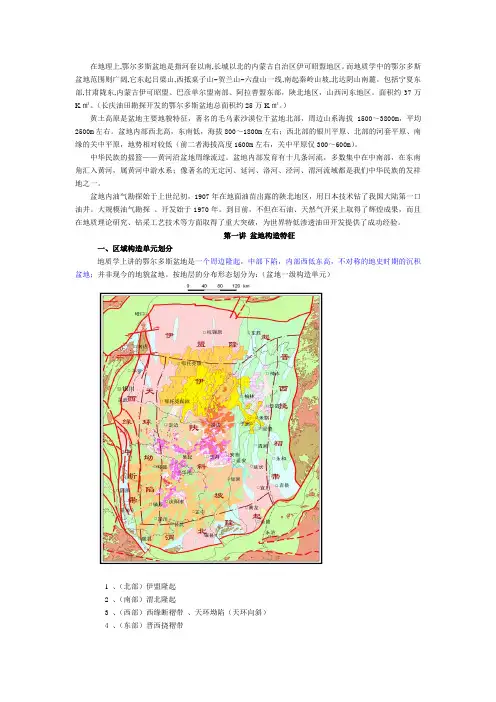

第一讲盆地构造特征一、区域构造单元划分地质学上讲的鄂尔多斯盆地是一个周边隆起,中部下陷,内部西低东高,不对称的地史时期的沉积盆地;并非现今的地貌盆地。

按地层的分布形态划分为:(盆地一级构造单元)1 、(北部)伊盟隆起2 、(南部)渭北隆起3 、(西部)西缘断褶带、天环坳陷(天环向斜)4 、(东部)晋西挠褶带5 、(中部)陕北斜坡(西倾单斜构造)陕北斜坡是目前我们研究时间最长、认识比较清楚的一个一级构造单元。

由于它的存在,盆地内同一个时期的地层(同一套储层),在西部埋藏深度大,东部埋藏浅。

例如:马岭油田主力含油层延10在庆阳埋深1400m左右,在延安出露地表,西峰油田的长8油层在陇东埋深2200多米,在陕北延河入黄河口处则高悬在山崖上。

纸坊组(T2Z)300米,上部灰绿色、浅灰色粉-细粒长石砂岩与暗棕色、一般厚度为280~~灰绿色泥岩间互。

下部为灰绿色含砾中粒长石砂岩。

和尚沟组(T1h)稳定厚度为90-120米,暗棕、灰紫、灰绿色泥岩夹浅灰色、肉红色粉-细粒长石砂岩。

本组地层一般没有取芯。

刘家沟组(T11)厚度一般为220-320米,浅灰色、灰紫色中粒长石砂岩夹暗棕、紫红色泥岩。

下部为一套成熟度低的紫灰色含砾中粒长石砂岩。

刘家沟组下部紫灰色含砾中粒长石砂岩,其泥质及岩块含量高,颜色陈旧,以灰为主。

在电性上所反映的特征是自然伽玛、电阻率曲线呈现中高值且幅度差异小,声速曲线呈低峰锯齿状。

卡准刘家沟组底部是正确划分上古生界各组地层界面和卡取上古生界气层的关键所在。

石千峰(P3q)厚度一般为250-300米,上部棕红、紫红色、紫灰色泥岩加紫红、暗紫红、浅灰色中-细粒长石砂岩,下部桔红、紫红色、浅灰色不等粒长石砂岩、底部砾状长石砂岩。

进入石千峰组后,为大段紫红色泥岩加紫红色中-细粒长石砂岩,泥岩质纯,色泽鲜艳醒目,以红为主。

在电性上自然伽玛、电阻率曲线幅度差异极为明显,声速曲线在泥岩段呈高峰锯齿状,与上覆刘家沟组在岩电上均形成鲜明对比。

该标志层在全盆地范围内均可对比,为一区域性标志层。

底部砾状长石砂岩长石含量达28-50%,酸性斜长石具清晰的钠长石双晶。

正长石颗粒破碎,大小不均,形状不规则,轮廓模糊。

砂岩孔隙主要为复合型粒间孔,中东部天然气勘探中有气显示。

下石盒子组(P2h)下石盒子组属半氧化环境下的内陆河流相沉积。

总厚120-160m左右,跟据砂泥岩组成的沉积地层旋回可分为盒5、盒6、盒7、盒8四个岩性段。

下石盒子组砂岩岩性为:绿灰色岩屑质石英砂岩、不等粒石英砂岩、浅灰色含粒粗粒石英砂岩,砂岩泥质含量少,粘土平均含量6-12%,以高岭石、伊利石、绿泥石为主,胶结类型为再生-孔隙式,其中高岭石晶间孔普遍存在,次生加大的石英起到了骨架支撑作用,使其成为最普遍的储集空间,层理构造发育,常见的有大型板状斜层理和交错层理,由于物性普遍较好而成为找气的主要目的层。

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起阴山、大青山,南抵秦岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大沉积盆地。

鄂尔多斯盆地是地质学上的名称,也称陕甘宁盆地,行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。

“鄂尔多斯”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。

权威的解释,“鄂尔多斯”是蒙语“官帐”的意思。

由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。

但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。

其后几百年间,鄂尔多斯部落的蒙古人按时祭奠成吉思汗陵,一直没有离开此地。

这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。

历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括巴彦淖尔盟的河套及宁夏和陕北的一部分地区。

鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与古长城相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。

从所跨地域鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探石油,最早进入现在的伊克昭盟,鄂尔多斯大草原就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于蒙古人种序列。

所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。

“陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。

总之,这也不是个什么大问题,在中国民族和谐的今天,叫什么都无所谓。

从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下元古界变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。

鄂尔多斯盆地地质特征概述-图文

盆地构造特征:

鄂尔多斯盆地属于中国北方陆块东北缘,位于巴彦淖尔地块、巴音布

鲁克地块与呼伦贝尔地块的交界处。

该地区构造活动频繁,经历了多期构

造事件。

岩浆活动发育,构成了较复杂的构造体系。

由于多次构造作用,

盆地内部出现很多断裂、褶皱、岩浆岩和断阶地貌。

沉积特征:

鄂尔多斯盆地的沉积物主要来自印支期岩浆活动的喷发物和剥蚀产物,以及晚期的造山活动形成的碎屑岩储层。

盆地内沉积相较为复杂,沉积物

种类丰富,有海相、湖相和陆相沉积。

盆地内河流发育,形成大量的三角洲、河道、湖泊和海湾。

河流的冲刷和聚敛作用,使得沉积物在盆地内部

形成了不同的构造单元。

矿产资源特征:

鄂尔多斯盆地是中国最大的煤炭资源富集区之一,盆地内的煤炭资源

储量极为丰富。

同时,盆地内还蕴藏着丰富的油气资源。

油气资源主要分

布在盆地的深层和孤立的小凹陷中。

盆地内的油气田分布广泛,主要为油田,但也有少量的气田。

另外,盆地内还存在着丰富的地下水和非金属矿

产资源,如石灰石、硼矿、盐矿等。

总结起来,鄂尔多斯盆地具有复杂的盆地构造特征、多样的沉积相特

征和丰富的矿产资源。

这些特征使得盆地成为了中国重要的能源和矿产资

源供给地区。

未来,随着科技的进步和勘探技术的提升,鄂尔多斯盆地的

资源潜力有望进一步发掘和开发。

陕北油田沉积岩地层的岩性组合规律(志丹学习笔记)陕北油田位于鄂尔多斯盆地(或叫陕甘宁盆地)东部斜坡带,主要为新生界第四席和中生界白垩系、侏罗系、三叠系底层,为一套碎屑岩沉积系列,地层倾角较小,地质构造简单,为一单斜构造。

第四系-全新统上部主要为黄土层,下部主要为紫红色粘土层,底部局部为砂砾石层(就是常钻遇的浅黄色冈化砾石)第四系黄土层平均厚度50米。

该底层胶结程度差,较疏松,局部存在裂隙,水泡一变软膨胀,易斜。

钻开该地层时,轻者泥浆出现不正常消耗,重者易出现漏水或塌方等复杂情况。

白垩系-洛河组该组底层上部、中部主要为灰色、深灰色、灰黑色厚层状泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩夹薄层状砂岩。

下部为紫红色厚层状砂岩,平均厚度370米。

该地层胶结程度不好,较疏松,砂岩渗透性较好,易漏水、塌方,易在井壁形成较厚泥皮;另外可钻性好,进尺快,井内岩粉较多,钻井过程中如不加强岩屑捞取或采取一定措施搞好泥浆的除砂净化,很易造成沉砂卡钻或埋钻。

侏罗系-安定组上部为紫红色、紫灰色泥灰岩,中部为红色泥岩、黄色细砂岩。

中部为灰绿、灰白色块状细砂岩、灰黑色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩互层,间夹黑色页岩。

上不普遍含介形虫化石碎片。

该组地层厚度一般为90米,地层稳定,岩屑造浆严重,防沉砂卡钻或埋钻。

侏罗系-直罗组上部为灰绿、紫红等杂色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩与黄灰色中细粒块状长石砂岩互层。

下部为灰绿色、暗紫色泥岩。

该组底层上部泥岩水浸泡后会膨胀、易剥落。

一般在坍塌前,钻井液中带有大块未经削的上部一钻地层岩石。

下部易水泡后发生膨胀,砂砾长石砂岩较疏松,渗透性好,孔隙较大,容易造成缩径。

侏罗系-延安组上中部为深灰色、黑色泥岩、页岩与浅灰色细粒砂岩互层,泥岩段局部见煤线或薄煤层,局部砂岩含油,俗称枣园层;下部为灰色、白色块状中粒石英砂岩,从上至下颗粒逐渐变粗,接近底部可见砾状砂岩和含砾砂岩,俗称延安砂岩或宝塔山砂岩,平均厚度300米。

该组底层上中部为砂泥岩互层,泥质岩层胶结程度差,水泡变软、易塌。

鄂尔多斯盆地地层特征及其应对措施(晋西挠摺带)一、盆地区域地质特征鄂尔多斯盆地为一大型多旋回克拉通盆地,在太古代早元古代形成的基底之上,经历了中晚元古代坳拉谷、早古生代浅海台地、晚古生代近海平原、中生代内陆湖盆和新生代周边断陷五大沉积演化阶段。

根据今构造发育特征,可将其划分为伊盟隆起、西缘掩冲带、天环坳陷、伊陕斜坡、晋西挠摺带、渭北隆起6 个构造单元。

盆地总体构造形态表现为边部构造发育,内部为一地层倾角不足1°的西倾大单斜。

苏里格气田处在伊陕斜坡的北部中段,为宽缓西倾的单斜,平均坡降为3~5m/ km。

在早古生代,鄂尔多斯盆地属华北地台的西域,主要沉积一套陆表海环境下的碳酸盐岩;其后,受加里东构造运动影响,早奥陶世末盆地抬升,从而经历了长达114 ×108a 的沉积间断,形成了奥陶系风化壳。

目前发现的靖边大气田即发育于奥陶系风化壳之中。

自晚石炭世开始,盆地再度下沉,华北海和祁连海分别从东西两侧进入,晚石炭世本溪期盆地不同的地区分别发育三角洲、潮坪、泻湖、障壁岛、陆棚沉积体系,早二叠世太原期则发育曲流河三角洲、陆表海沉积体系,早二叠世风化壳西期为近海湖泊—网状河三角洲沉积体系;本溪期、太原期海相沉积的碳酸盐岩和滨海平原的煤系地层以及风化壳西期的三角洲沼泽相煤系地层构成了盆地上古生界的烃源岩;而同期发育的三角洲平原河道、三角洲前缘河口砂坝、海相滨岸砂坝、潮道砂体构成良好储集岩体。

中二叠世—晚二叠世发育内陆湖泊—三角洲沉积体系,大面积分布冲积扇、辫状河、网状河以及三角洲平原河道、三角洲前缘砂体,形成了盆地最重要的储集岩系。

晚二叠世早期广泛沉积的上石盒子组河漫湖相泥岩形成了盆地上古生界气藏的区域盖层。

随着盆地中生代和新生代地层的不断沉积, 上古生界烃源岩日趋成熟并生成大量烃类气体通过运移, 最终聚集在由上述储集岩体所构成的岩性圈闭中。

二、晋西挠摺带地层特征及其分层依据晋西挠摺带地层自上而下依次为:新生界第四系;中生界白垩系志丹统洛河组;侏罗系中统安定组、直罗组;下统延安组;三叠系上统延长组,中统纸坊组,下统和尚沟组、刘家沟组;上古生界二叠系上统石千峰组,中统石盒子组,下统风化壳西组、太原组,石炭系上统本溪组,奥陶系下统峰峰组。

鄂尔多斯盆地侏罗系地层地质描述作者:鞠志勇洪涛吕宇来源:《中外企业家·下半月》 2011年第2期鞠志勇,洪涛,吕宇(中国矿业大学江苏徐州 221116)摘要:鄂尔多斯盆地是中国第二大沉积盆地,总面积占国土4%,包括甘肃东部、宁夏大部、陕西北部、内蒙古和山西部分地区,面积37万平方公里。

盆地周围被山系包围,北起阴山、大青山,南抵秦岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山。

山脉海拔一般在2000米左右;盆地内部海拔较低,一般在800-1400米。

以长城为界,北部为干旱沙漠草原区,南部为半干旱黄土高原区,黄土广布,地形复杂。

关键词:鄂尔多斯盆地;侏罗系;古生物;古地理;资源中图分类号:K928.3文献识别码: A文章编号:1000-8772(2011)04-0187-011、鄂尔多斯侏罗系地层分布特征鄂尔多斯地层区侏罗系十分发育,分布广泛,其下、中、上三统发育齐全。

由于受印支运动末期抬升的影响,早侏罗世早期鄂尔多斯沉积区处在剥蚀阶段,至晚期仅在盆地的东北部、中东部及南部局部地区接受沉积。

到中侏罗世早期沉积以后,受燕山运动影响盆地上升,使大部分地区延安组上部遭受剥蚀,地层缺失。

中侏罗世晚期,在燕山运动早幕的影响下,盆地又被抬升,使盆地西部平凉——盐池——鄂托克旗一线为一近南北向展布的沉降带,出现了明显的东西分异。

晚侏罗世早期由于地壳的再次下降,形成大面积的内陆湖泊。

并且在中侏罗世晚期和玩侏罗世早期出现了沉积中心从西部到东部的变化。

到了晚侏罗世晚期燕山运动第二幕的影响,使盆地周边断裂褶皱作用进一步加强,仅在盆地西缘盐池马坊沟-千阳坊河一带形成一条近东西走向的沉降带,接受沉积。

2、鄂尔多斯侏罗系地层内古生物在本地区的古生物主要是有丰富的孢粉、植物和少量的动物化石组成。

其中孢粉在全区分布广泛且种类繁多,只是在巴彦浩特盆地、贺兰山地区分布较少。

通过研究在鄂尔多斯盆地侏罗系建立了五个孢粉组合,作为不同组的指示相。