《大气的受热过程》说课稿0001

- 格式:docx

- 大小:132.71 KB

- 文档页数:12

高一地理大气的受热过程说课稿高一地理大气的受热过程说课稿

大气的受热过程说课稿一、说教材

●运用图表说明大气受热过程

(1)标准解读

本条以及后两条标准关注的对象是自然环境组成要素之一大气。

本条标准旨在认识导致大气运动的基本原理,为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。

本条标准虽然简短,但它要求的内容是比较多的。

从有关大气各条标准综合来看,可以从以下几方面把握本条标准。

第一,作为自然环境组成要素,标准中的大气是指低层大气,其高度不超过对流层顶。

第二,了解大气受热,需要明确大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源。

太阳辐射是大气根本的热源,下垫面辐射(包括陆面和海面)是大气直接的热源。

《大气的受热过程》说课稿【课标分析】标准:运用图表说明大气受热过程。

解读:1、“运用图表说明”——体现了课标对学生读图、析图、图文转换和用地理语言科学描述能力的要求。

2、“标准”中的“大气”是指低层大气。

3、本条“标准”的核心最终落在“大气的受热过程”,这说明本节课的重点是:运用图表说明大气的受热过程。

4、从有关大气的各条“标准”综合来看,本条“标准”为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。

【教材分析】(一)本章内容在全书中的地位人类赖以生存的自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤等要素组成,各要素之间相互联系、相互影响而构成的一个整体。

本章主要是从物质运动和能量交换的角度分析了大气、水、地壳等自然环境组成要素及其相互作用,涉及了许多规律和原理。

本章是第一章地球圈层结构知识的延伸,也为后面学习地理环境的整体性和区域差异做铺垫,还为认识可持续发展基本原则埋下伏笔。

因此,本章起着承前启后的作用。

(二)本节内容在本章中的地位本节《大气的热状况与大气运动》,主要介绍了大气的受热过程、热力环流、大气环流、重要的天气系统等内容,分析了大气中物质的循环和能量的交换,为学习后面全球气候变化打下理论基础。

从内容上看,教材在处理这几部分时采用了由因导果、从整体到局部的方法。

(三)本课在教材中的地位及知识体系学习本课内容,既可以为前节内容中所学的“气温垂直变化规律”寻因溯源;又是为理解大气运动打基础、做铺垫。

大气热力环流,全球性大气环流,全球气压带、风带的分布和移动,都是大气受热不均匀的结果。

因此,“大气的受热过程”是第二章第一节的重点,具有承上启下的作用。

教材首先点明太阳辐射是地球上最主要的能量来源,然后从整体上描述了大气的受热过程,最后通过大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用两方面对大气的受热过程进行了详细讲述。

本课始终贯穿了太阳、地面与大气三者之间的能量转换这一线索,阐述了太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,因此,理解了能量的传递和转换就掌握了大气的受热过程。

大气受热过程说课稿一、说教材1、出处、地位、作用本部分教学内容出自中图版普通高中课程标准实验教科书地理必修(一)的第二章《自然地理环境中的物质运动和能量交换》第一节大气的热状况与大气运动中的第一课时大气的受热过程。

这一节的内容是前面知识的延伸,也是后面学习大气运动、气压带、风带的形成及分布的理论依据,在教材中起着承上启下的重要作用,且和日常生活联系紧密,体现课改中培养公民必备的地理素养的理念,有利于学生对地理问题的探究。

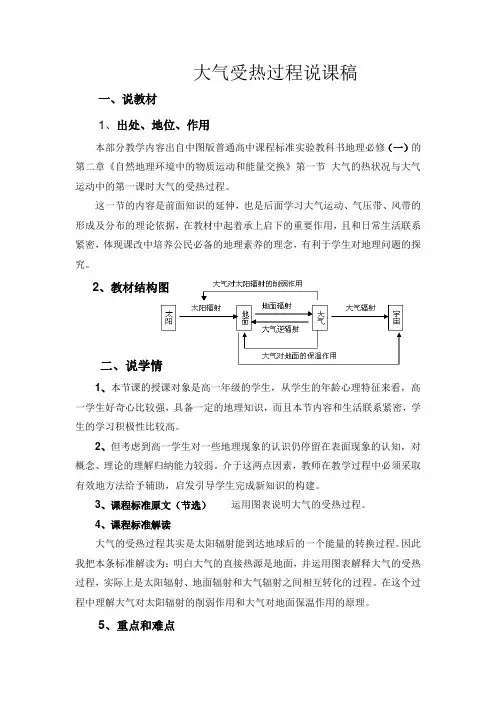

2、教材结构图二、说学情1、本节课的授课对象是高一年级的学生,从学生的年龄心理特征来看,高一学生好奇心比较强,具备一定的地理知识,而且本节内容和生活联系紧密,学生的学习积极性比较高。

2、但考虑到高一学生对一些地理现象的认识仍停留在表面现象的认知,对概念、理论的理解归纳能力较弱。

介于这两点因素,教师在教学过程中必须采取有效地方法给予辅助,启发引导学生完成新知识的构建。

3、课程标准原文(节选)运用图表说明大气的受热过程。

4、课程标准解读大气的受热过程其实是太阳辐射能到达地球后的一个能量的转换过程。

因此我把本条标准解读为:明白大气的直接热源是地面,并运用图表解释大气的受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程。

在这个过程中理解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面保温作用的原理。

5、重点和难点重点:大气的热源和大气的受热过程难点:大气的受热过程教学重点的确立依据:弄清楚大气的热源,学好大气的受热过程能为后面知识的学习做好铺垫,对后面的教学活动有促进作用,因此我将它定为本节课的重点。

教学难点的确立依据:由于教材对大气组成成分和作用都作了介绍,但是知识与知识之间的联系跨度较大,讲解时需要适当的回顾和补充,高一学生的理解能力和分析能力有限,讲解时难度大,学生理解起来有一定的困难。

因此我将大气的受热过程确定为本节课的难点。

三、说教学目标1、知识与技能目标:(1)能说出大气的直接热源(2)能用图示说明大气的具体受热过程(3)理解大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用2、过程与方法目标:(1)在学习大气的受热过程时,学生能用图表分析大气的削弱作用和保温作用。

大气的受热过程一、引言大气的受热过程是大气科学中最为基础也是最为核心的研究内容之一。

了解大气的受热过程有助于我们深入理解大气的运动、形成以及各种气象现象的产生,从而有效地指导我们的气象预报和天气灾害预警工作。

本文主要介绍大气的受热过程,包括太阳辐射、大气层的吸收与反射、大气的垂直温度分布、地面的辐射等内容。

二、太阳辐射地球接受到的能量主要来自太阳,这就是太阳辐射。

太阳辐射是指太阳向外辐射的各种能量,包括紫外线、可见光和热量等。

太阳辐射是地球上所有生物和化学过程的能量来源。

根据日地距离的不同,太阳辐射的强度也会发生变化,而这也是季节变化的原因之一。

三、大气层的吸收与反射大气层是太阳辐射的第一道屏障,它对太阳辐射进行了吸收和反射。

大气层中的气体,如氧气、水蒸气、二氧化碳等,可以吸收不同波长的太阳辐射。

其中,紫外线只能被臭氧层吸收,可见光和红外线则大部分可以穿透大气直接到达地球表面。

此外,云层也会对太阳辐射起到反射作用,这就是为什么阴天日照不足的原因。

四、大气的垂直温度分布大气的温度分布是由大气的受热和冷却过程共同决定的。

大气的垂直温度分布可分为4层:对流层、平流层、中间层和热层。

对流层的温度随着高度的升高而减小,而平流层、中间层和热层的温度则随着高度的升高而增加。

这是因为对流层主要靠地面传递来的热量进行加热,而高空则主要接受太阳辐射的加热,这一过程被称为臭氧层的臭氧加热。

五、地面的辐射地面也能够向外辐射能量,这就是地面的辐射。

地面的辐射是包括辐射、传导和对流在内的多种方式的综合作用,形成的热平衡状态决定了地面温度。

当地面温度高于气温时,就会产生对流现象,这就是为什么夏天天气炎热的原因之一。

此外,地面温度的变化也会影响大气的运动和形成各种气象现象。

六、总结大气的受热过程是气象学中最为基本也是最为核心的内容之一。

在实际的气象预报和天气灾害预警工作中,了解大气的受热过程无疑有着重要的指导意义。

此外,也有助于我们更好地理解天气现象和气候变化,从而更好地保护环境和生态平衡。

大气的受热过程一、引子在生活中,我们常常可以感受到气温的高低,有的时候我们会感觉很热,有的时候又会感觉很凉爽。

那么这个气温是怎样变化的呢?其实这个与大气的受热过程密不可分。

本次说课主要介绍的就是大气的受热过程。

二、概述大气与地球的其他部分一样,会不断地接受来自太阳的辐射,由此产生热量。

而大气中的各种成分,如气体、液体和固体等,又有不同的吸收和释放热量的能力。

大气的受热过程是一个复杂的过程,不仅涉及太阳辐射、大气成分、气溶胶、云等因素,还受到地球自转、大气运动、地形等因素的影响。

那么究竟是哪些因素会影响大气的受热过程呢?下面将分别介绍。

三、影响大气的因素1. 太阳辐射太阳是大气和地球上的所有生物和非生物系统得以存在和生存的源头。

太阳辐射与大气的交互作用是影响大气的主要因素之一。

太阳的辐射是不断变化的,但整体上来看,在地球上太阳常数是一个固定值,其辐射主要包括紫外线、可见光和红外线三部分辐射能量,这些辐射能量与地球各层大气和地面发生交互作用。

2. 大气成分大气成分对于大气的受热过程也有很大的影响。

大气成分主要包括氮气、氧气、二氧化碳、氩气、甲烷、水气等。

其中,二氧化碳是大气中的温室气体之一,当其存在于大气中时,能够吸收地面反射的红外辐射,在大气中将其转化为热能,能量再次向地面传递,这样就形成了温室效应,使得地球表面的平均温度相对较高。

3. 气溶胶气溶胶是指形成于大气中的液态或固态粒子。

它们与太阳辐射的交互作用也扮演着重要角色,能够改变和影响大气所接受的能量量,进而影响大气对地面的热量贡献。

4. 云云对于大气的受热过程也有很大的影响,它们可以反射太阳辐射,也可以吸收地面反射的红外辐射。

有时,云还能够增加地面得到的太阳辐射量,例如在秋季和冬季,由于太阳高度角比夏季低,太阳的辐射能量流量也较小,而此时云能够增加地面所接受的太阳辐射,使得地面的温度维持在一个相对较高的温度。

5. 地球自转、大气运动、地形等因素除了以上介绍的因素外,地球自转、大气运动和地形等因素也对大气的受热过程有一定的影响。

大气的受热过程一、引入大部分人都可以感觉到天气的变化,一天到晚的温差、冬夏的交替。

而这背后的原因就是大气的受热过程,影响着我们这个星球上的每一个生命体。

今天,我们就来探究一下大气受热过程的奥秘。

二、概述太阳光照在地球上,通过大气层的反射、散射、吸收等作用,使得地球得以保持温暖。

这个过程就是大气受热过程(Atmospheric Heating)。

在过程中,大气吸收了太阳能量,大气分子运动加快,从而产生热量,再将这一热量转移和传输到地球表面,使得地球温度升高。

三、具体过程大气受热过程是一个复杂的过程,主要分为以下几个步骤。

1.阳光的辐射太阳是一个大型恒星,其表面温度高达5500℃,它不断地向外发射光线和热能,这些光线和热能就组成了我们所说的太阳辐射。

这些辐射中的可见光和紫外线可以直接照到地球表面。

2.大气层的吸收地球大气层能够吸收太阳辐射,其中主要被吸收的是紫外线和短波长可见光。

通过这一过程,大气分子内部的电子被激发,分子动能增加,热能也随之增加。

3.大气层的散射和反射除了吸收,大气层还可以使辐射散射和反射。

对于大气层外层的辐射,可以被散射至大气层中,同时也可以被反射回太空中,这就是反射。

对于地面的辐射,经过散射后会到达大气层中,产生额外的热量和温度变化。

4.地面的吸收和反射地面也能够吸收阳光的能量,特别是被散射后的辐射。

由于地面可以吸收所有波长的辐射,所以地面吸收的能量频率更高。

同时,地面通过辐射将热能向大气层传输。

5.大气运动的产生由于阳光的辐射和地面的辐射都产生热能,大气分子受到激发后,会运动生成气流,从而影响大气运动,使得我们的天气出现变化。

如温暖的海面上会不断上升的气流,形成季风和暖流,影响周围气温。

四、总结大气受热过程是一个复杂的系统过程,其中包括太阳辐射、大气层的吸收、散射和反射、地面的吸收和反射,以及气温的变化等因素。

通过这一过程,地球表面能够保持温暖,同时也影响着我们的天气,一天到晚的温差、冬夏的交替就是因为这一过程不断地进行着。

大气的受热过程说课稿导入新课:师:同学们肯定见过塑料大棚。

塑料大棚因为其具有一个明显的优势——可以种植反季节的蔬菜而在农业中广泛使用,那为什么塑料大棚可以种植反季节蔬菜呢?现在不知道没关系,学完这节课的内容,大家就可以解释这个问题了。

今天我们来学习第一节,大气的受热过程首先补充知识:物理学上给出的规律:物体辐射原理物体温度越高,辐射能量最大的能量部分波长越短;物体温度越低,辐射能量最大的能量部分波长越长。

太阳辐射是短波辐射,大气和地面辐射是长波辐射。

大气中的主要成分有微尘,臭氧、水汽和二氧化碳。

在第一章中我们学过,地球上的能量主要是从太阳那里获得的。

我们都知道万物生长靠太阳,这说明了太阳光热的具有重要的作用。

所以太阳辐射穿过大气层来到地面的这之间发生了哪些过程是我们今天要研究的重点。

师:太阳辐射波普主要包括紫外区,可见光区,红外区。

能量主要集中在可见光区。

因为前面提到大气的组成成分是不同的,导致太阳辐射穿过大气层时所发生的作用各不相同。

结合PPT上的图,大家来思考一下,太阳辐射在经过大气层时,大气会对太阳辐射有哪些作用呢?首先,【吸收作用】大气物质直接吸收太阳能,转化为热能。

高层大气中的氧原子和平流层上部的臭氧层吸收太阳紫外线,对流层中的水汽和二氧化碳吸收太阳的红外线。

然后,【散射作用】空气分子、细小的尘埃对可见光有散射作用。

大气中颗粒越小,波长越短的光越容易被散射。

颗粒越大就无选择性。

(晴朗的天空成蔚蓝色、朝霞成橘红色)最后,【反射作用】较大的微尘和云层会对可见光有反射作用(无选择)夏季多云白云气温不太高的原因;世界极端最高气温值并不是出现在赤道附近地区,而是出现在七月北回归线附近的沙漠地区,为什么?师:大家看黑板上,老师具体讲解一下。

太阳放出太阳辐射,投射到地球的太阳辐射能,要首先穿过厚厚的大气,才能够到达地面。

太阳辐射能在传播的过程中,小部分被大气吸收和反射,大部分到达地面,是地面的温度升高,这一过程我们称之为“太阳暖大地”。

《大气的受热过程》说课稿【1】一、说教材分析(一)、教材所处的地位和作用“大气的受热过程”是高中地理必修一(人教版)第二章第一节第一部分内容,、课时安排:1课时,内容要点有: 太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源;太阳辐射穿过大气层的热力过程;到达地面的太阳辐射能被地面吸收而使地面增温,同时地面又以长波辐射的形式把热量传递给大气;结论--地面是近地面大气主要、直接的热源。

其中重要的知识点“地面是近地面大气主要、直接的热源”是后面学习热力环流的理论基础,是深入学习“气压带和风带”等知识的前提条件,各知识联系紧密,环环相扣。

所以,本课作为本章开篇,既具有地理实际意义,又是后面章节知识的理论基础。

(二)、教学目标1、知识与技能(1)明确大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源,让学生能画图说明大气的受热过程。

(2)能阐述大气温室效应及其作用。

2、过程与方法(1)通过探讨使学生理解“太阳暖地面、地面暖大气、大气还地面”的原理。

(2)利用图表分析归纳“温室效应”。

3、情感、态度与价值观(1)通过对大气受热过程的理解,学生能够正确地认识到自然界中常见的地理现象,并可以解释,从而建立科学的世界观。

(2)学生能够在社会实践生活中运用自己所学知识,服务于生活社会。

二、说教学方法:根据高一学生学情:已有的基本知识,知道地球外部大气层的存在,也对太阳辐射的时间和空间分布特点有所了解。

已有的基本技能:对一些景观图的读图能力,析图能力。

与此同时,高一学生的抽象思维、空间思维开始进入强劲发展阶段,创造性、参与意识、求知欲、合作意识较强,课外活动的机会较多,接触面较广,但还没有形成系统的理论知识,还缺乏系统地解释地理现象或地理事实的能力。

大气的内容比较抽象,影响大气受热过程的因素多而复杂,学习有一定的难度。

采用教学方法:启发式谈话法、探究式教学法、板图法、案例分析法等。

学习方法:自主学习方法、合作学习法、探究学习法等。

三、说教学重、难点1、教学重点:大气的受热过程。

第一节大气的热状况与大气运动说课稿一、教材分析(1)内容在知识内容上涉及众多的地理概念、地理过程及物理、数学等跨学科知识。

设计将大气的受热过程、大气的热力作用(即大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用)及其在生产生活中的实践影响及运用融为一节课,突出地理原理规律的实践意义。

(2)教材结构从教材结构来看,本节内容在必修一教材中起到承上启下的作用,与前一章“宇宙中的地球”和“太阳对地球的影响”等内容相呼应,其中重要的知识点“地面是近地面大气的直接热源”是后面学习热力环流的理论基础,是深入学习“气压带和风带”等知识的前提条件。

本课作为本章开篇,既具有其地理实践意义,又是后面章节的知识、理论基础,其中所包含的人地关系分析思想也对今后地理学习具有重要的指导意义。

本节“大气的受热过程”是中图版高中《地理》必修一第二章《自然地理环境中的物质运动和能量交换》,第一节《大气的热状况与大气运动》的开篇内容。

所以,本节内容在必修一自然地理学习中具有不容忽视的重要地位。

二、学情分析1、学生刚升入高中不久,对地理学习有较浓厚的兴趣,2、本部分知识和生活实际紧密联系,所以教师有技巧的设问,一定能激起学生学习的欲望,引导学生由感知形成结论,由结论解释现象。

3、知识储备:通过第一章的学习,学生已经有了关于太阳辐射和对流层大气特点等的知识储备,也有了关于高中地理学习方法的训练,而且具备一定的读图和分析能力,为本节课的学习打下基础。

4、但考虑到高一学生对一些地理现象的认识仍停留在表面现象的认知,对概念、理论的理解归纳能力较弱。

三、教学目标1、课程标准:运用图表说明大气受热过程2、地理核心素养培养目标:(1)区域认知学会分析区域特征,进而形成区域认知素养,即在理解大气对太阳辐射削弱作用的基础上,会分析太阳辐射在不同纬度地带分布不均的原因,理解大气削弱作用的意义。

(2)综合思维明确要素是动态变化的,要素间是相互联系、相互影响的。

基本信息课题(人教版新教材全日制高一上册)第二章地球上的大气2.1节冷热不均引起的大气运动——大气的受热过程作者及工作单位曾光中江西省吉安市第三中学教材分析本内容是本章的开篇第一目,也是本节内容的基础。

和旧教材相比,本目内容涉及旧教材第二章的第一节和第二节,但是在本书中基本上删除了旧教材中的第一节内容。

在讲解本目内容的时候应该注意结合大气组成和垂直分布的内容,以及一些时事热门问题,如全球变暖。

同时,大气的受热过程是本节内容的基础,其中重要的知识点“地面是大气的直接热源”是后面热力环流和大气的水平运动的基础,环环相扣。

如果这一目没有学好,在接下来的学习中会遇到很多的问题。

因此在教学过程中,要突破各个难点,把握重点,完成本节内容的课标。

同时,在学习本目内容的时候,应该补充“大气组成”和“大气垂直分布”的知识,方便学生理解本目内容。

学情分析本节课为高一年级新授课,通过第一章的学习,大部分同学都认为地理这个科目相当难以理解。

其实,从第二章开始的内容稍微要较前一章容易理解,毕竟这个空间思维不需要这么复杂。

该节内容设计了许多大气物理知识,譬如大气的温度、密度、压力等,在讲授该内容时,应该充分利用高一学生已有的物理知识,做好知识铺垫和引导,让学生根据自己的知识去理解新的课程,从而更好更深刻的接受新知识。

教学目标知识目标:1、明确大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源,同时,学生能根据图示说明大气的受热过程;2、了解大气的组成和垂直分布,理解各层特征。

能力目标:1、通过对本节内容中各个示意图的观察、剖析,培养学生的理解、分析和综合能力;2、通过对地球和月球的对比分析,培养学生对比分析的能力。

情感、态度、价值观目标:1、对章节前言的整体把握,树立学生辩证唯物主义观,整体;2、通过对大气的组成分析,培养学生正确的环境观。

教学重点和难点重点:1、地面是大气的直接热源;2、大气的垂直分布和各层的特征。

难点:地面是大气的直接热源。

2.1大气的受热过程说课稿第一篇:2.1 大气的受热过程说课稿各位老师上午好,我说课的内容是:大气的受热过程本节课选自人教版高中地理新课标地理必修一,第二章第一节的第一课时,教学对象为高中一年级的学生。

下面我将从说教材,说教法和学法,说教学过程、说板书设计四个方面来对本课进行说明一、说教材高一年级的学生身心日渐成熟,具有一定的自学能力和观察推理能力,同时好奇心也比较强对地理学知识的兴趣较浓、但思维大多以形象思维为主,缺乏理理性思维。

地球大气的知识的内容在小学常识和初中地理课本中曾涉及过,学生已初步了解了地球的大气,这对教学的开展提供了知识准备,本节课的学习是对前面的一个总结和提升,同时也是学好以后课程的基础。

二:根据教学大纲的要求和学生已有的知识基础和认知能力,我确定以下教学目标:1.知识与技能:(1)运用图示说明大气的受热过程,理解地面是近地面大气主要、直接的热源,能够阐述大气温室效应及其作用。

(2)培养学生读图、分析图、绘图的能力,提高综合分析问题及运用地理知识解决实际问题的能力。

2.过程与方法:(1)通过图示使学生理解:“太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地”的原理。

(2)运用教材29页的活动掌握大气对地球的保温作用的原理,并能科学解释一些生活中常见的关于大气保温作用的现象。

3.情感态度与价值观:(1)通过本节课的学习,学生的观察能力、推理能力、空间想象能力得到发展。

(2)树立辩证唯物主义观念,增强大气环境保护意识。

教学重点:根据课程标准把大气的受热过程和保温作用原理确定为本课时的重点教学难点:大气对不同波长的电磁波的选择性吸收三:为了讲清教材的重难点,使学生能够达到本课题设定的教学目标,我再从教法和学法上谈谈。

以学定法遵循学生主体,教师主导的教学理念,根据教学内容特点以及学生年龄特点,我将采用如下教学方法:1.直观演示法:利用图片视频等手段进行直观演示,激发学生的学习兴趣,活跃课堂气氛、促进学生对知识的掌握。

《大气的受热历程》道课稿之阳早格格创做一、道课本分解(一)、课本所处的职位战效率“大气的受热历程”是下中天理必建一(人教版)第二章第一节第一部分真量,、课时安插:1课时,真量重心有: 太阳辐射能是天球大气最要害的能量根源;太阳辐射脱过大气层的热力历程;到达大天的太阳辐射能被大天吸支而使大天删温,共时大天又以少波辐射的形式把热量传播给大气;论断--大天是近大天大气主要、曲交的热源.其中要害的知识面“大天是近大天大气主要、曲交的热源”是后里教习热力环流的表里前提,是深进教习“气压戴微风戴”等知识的前提条件,各知识通联稀切,环环相扣.所以,本课动做本章开篇,既具备天理本量意思,又是后里章节知识的表里前提.(二)、教教目标1、知识与技能(1)精确大气的热量根源,即引导大气疏通的能量根源,让教死能绘图证明大气的受热历程.(2)能叙述大气温室效力及其效率.2、历程与要领(1)通过探讨使教死明黑“太阳温大天、大天温大气、大气还大天”的本理.(2)利用图表分解归纳“温室效力”.3、情感、做风与价格瞅(1)通过对于大气受热历程的明黑,教死不妨精确天认识到自然界中罕睹的天理局里,并不妨阐明,进而建坐科教的天下瞅.(2)教死不妨正在社会试验死计中使用自己所教知识,服务于死计社会.二、道教教要领:根据下一教死教情:已有的基础知识,相识天球中部大气层的存留,也对于太阳辐射的时间战空间分集特性有所相识.已有的基础技能:对于一些景瞅图的读图本领,析图本领.与此共时,下一教死的抽象思维、空间思维开初加进强劲死少阶段,创制性、介进意识、供知欲、合做意识较强,课中活动的机会较多,交触里较广,但是还不产死系统的表里知识,还缺累系统天阐明天理局里或者天理究竟的本领.大气的真量比较抽象,效率大气受热历程的果素多而搀纯,教习有一定的易度.采与教教要领:开收式道话法、商量式教教法、板图法、案例分解法等.教习要领:自决教习要领、合做教习法、商量教习法等.三、道教教沉、易面1、教教沉面:大气的受热历程.大天是近大天大气主要、曲交的热源.2、教教易面:必须要补充一些物理知识去明黑本节知识,如物体辐射定律,物体辐射最强部分的波少与物体的温度成反相闭.四、道教教历程1.道导进:通过前几节教习咱们相识了天球疏通有闭知识战天球里里、中部圈层知识,正在上头教习前提上,即日尔去教习有闭大气的知识,先咱们去教习大气的受热历程,采与天理死计旅游体验引进,展示二弛有明显对于比的图片:一弛皮肤黑净的成皆女孩照片,一弛皮肤皲裂的躲族女人照片.提出疑问,采与曲瞅有趣的问题激励教死的供知欲视.2.道新课教教:(1)、板书籍第一节:《热热不均引起大气疏通》一、大气的受热历程,并解读教习目标战沉易面,带领教死自决教习(5分钟).附:知识准备一:开收道话法1、温度下于摄氏整下273.5度的物体,皆市以辐射的形式集收热量.2、与太阳的温度相比,大天战大气的温度要矮的多.真验得知:物体的温度越下,辐射的最大能量部分的波少愈短;物体温度愈矮,辐射的最大能量部分的波少愈少.提出疑问:太阳辐射、大天辐射战大气辐射是属于少波辐射仍旧短波辐射?知识准备二:1、大气的组成身分(搞净气氛、火汽、固体纯量),大气的笔曲分层结构.2、臭氧喜欢吸支短波的紫中线、二氧化碳战火汽等温室气体喜欢吸支少波的黑中线,气氛分子对于以短波为主的太阳辐射吸支得很少.(一)、大气对于太阳辐射的削强效率(板书籍)多媒介课件播搁:太阳辐射透过大气层映照到大天的历程.带领教死瞅察,并提出问题:正在那个历程中太阳辐射是可局部到达大天?正在脱透大气层时爆收了什么变更?当太阳辐射映照到大天时,会对于大天戴去什么效率?针对于教死回问举止补充归纳并提出问题:太阳辐射并不局部达到大天,正在其脱透大气层时有一部分被吸支、反射、集射了,但是大部分脱透大气映照到了大天.那个历程证明大气对于太阳辐射有削强效率.而当太阳辐射达到大天时,会使天表删温.通过多媒介演示,让教死认识大气对于太阳辐射的削强效率那么,是可利用以上所教阐明课前提出的疑问:为什么共样年少的成皆女孩战躲族女人皮肤好别那么大?(附上天气图片)归纳:成皆多阳雨天气,大气对于太阳辐射的吸支、反射、集射效率强,到达大天的太阳辐射更少;而青躲下本时势下、气氛稀疏,灰尘少、火汽少,阴天多,日照时数多,果此太阳辐射强.故共样年少的二位女孩皮肤好别那么大.转启:当大天吸支太阳辐射删温的共时,也正在背中辐射,即大天辐射(少波).(二)、大天是近大天大气主要、曲交的热源(板书籍)课件播搁:大天辐射大部分被大气吸支,一小部分射背宇宙空间,那样会对于大气爆收什么效率?对于比大气对于太阳辐射削强的部分战大气对于大天辐射吸支的部分,哪部分更多,证明黑什么?通过对于比瞅察分解,得出要害论断.活动商量:死计中,咱们有那样的体验:超过不堪热!为什么呢?(课件出示一弛登山图片,设有山顶A与山足B,助闲教死问疑)通过死计真例分解,表里通联本量加深明黑.培植教死合做商量思维本领.转启:当大气吸支大天辐射删温共时,也背中辐射,称为大气辐射(也是短波辐射).盘绕4个核心观念,让教死教习,普及抽象明黑本领.最佳西席边道边板图证明,要教死也绘图.更亲切更亲身体验,效验更佳.(三)、大气对于大天的保温效率(板书籍)课件播搁:大气删温后也对于中辐射,一小部分射背宇宙空间,大部分射背大天.而射背大天的部分,咱们称之为大气顺辐射.大气顺辐射对于大天起什么效率?教死自决回问.活动商量:计划:正在早春战热冬,为什么霜冻多出当前阴朗的夜早?通过对于死计真例的商量,明黑大气对于大天的保温效率,教以致用.培植天理认知、试验本领,思维习惯等天理核心修养.二、小结:大气受热历程(三步调):1、太阳温大天,2、大天温大气,3、大气还大天.(大声读背,记下去,绘图记着)正在归纳归纳中深进认识.三、活教活用:商量:为什么月球黑日正在阳光曲射的场合温度可达127℃,夜早则落至整下183℃?昼夜温好很大引导月球上不死命.机动使用所教解问现真天理问题,培植天理认知、试验本领,思维习惯等天理核心修养.四、训练坚韧:当堂检测,坚韧新知:如图是大气受热历程示企图,读图回问下列问题.(1)A、B、C、D中表示短波辐射是______,表示少波辐射的是______、_____.(2)B小于C的本果是______(3)D表示______,D>B1证明黑______.(4)A称为______,有霜的夜早A______(大,小).五、课后做业教以致用:为了革新农业死产条件,人们采与了塑料大棚战玻璃温室举止死产,分离您对于大气受热历程的明黑,您认为那种搞法合理吗?证明缘由.活教活用培植天理认知、试验等天理核心修养.六、教教深思1、课堂教教效验如果,教死是可主动加进互动,课堂气氛怎么样,教授有可创建情境机会让教死介进?2、是可培植了教死应用知识办理问题的本领,培植了教死主动商量的思维与习惯?3、教授教教是可体现了完齐性的思维与创建了团队意识?(1)A、B、C、D中表示短波辐射是______,表示少波辐射的是______、_____.(2)B小于C的本果是______(3)D表示______,D>B1证明黑______.(4)A称为______,有霜的夜早A______(大,小).课堂小结闭键词汇:1、四个名词汇:太阳辐射、大天辐射、大气辐射、大气顺辐射.2、三者闭系:太阳温大天、大天温大气、大气还大天.3、二种效率:削强效率、保温效率.4、一个论断:大天是近大天大气主要、曲交的热源.5、知识应用归纳提下,深进明黑战影象课后做业教以致用:为了革新农业死产条件,人们采与了塑料大棚战玻璃温室举止死产,分离您对于大气受热历程的明黑,您认为那种搞法合理吗?证明缘由.活教活用、教教深思1、课堂教教效验如果,教死是可主动加进互动,课堂气氛怎么样,教授有可创建情境机会让教死介进?2、是可培植了教死应用知识办理问题的本领,培植了教死主动商量的思维与习惯?3、教授教教是可体现了完齐性的思维与创建了团队意识?。

第二节大气的受热过程和大气运动版本册数章节知识类型人教版(新)地理1第二章第二节自然地理来源:人教版高中地理1第二章第二节《大气的受热过程和大气运动》来源:人教版高中地理1第二章第二节《大气的受热过程和大气运动》知识结构设计思路《大气的受热过程》说课稿尊敬的各位考官,大家上午好!今天,我说课的内容是:大气的受热过程,下面开始我的说课。

一、说教材教材是学生知识的来源,是老师授课的关键,首先,我来谈一谈我对于教材的理解。

本课选自人教版(2019版)地理1第二章第二节《大气受热过程和大气运动》这一节中的第一个框题。

大气受热过程是这一节内容的开端,具有引领作用。

主要内容有大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用两部分内容。

本节内容与生活密切相关,通过对本节课的学习,学生能树立理论联系实际的观念。

二、说学情每个学生都是独立的个体,作为老师要因材施教。

高一学生对于大气有一定了解,在之前已经接触过一些大范围的气体运动形式,但对其系统的学习和原理性的解释都较为陌生,尤其是相对理论性的知识学生很难直接掌握,因此,我会采用直观式教学的方式,通过播放大气受热过程的动画将抽象的内容具体化,帮助学生理解大气受热过程。

在此基础之上,通过读图析图和小组讨论提升学生分析地图、合作探究的能力。

三、说教学目标教学目标的设立,能够为课堂树立明确的方向,本堂课目标如下:1.知道大气对太阳辐射的削弱作用;能结合示意图,准确描述大气的受热过程,并能解释相关地理现象。

2.通过绘制示意图,认识大气的受热过程;通过合作探究,认识地面是大气的直接热源,提高地理探究能力。

3.通过对大气受热过程的探讨,提高地理实践力和综合思维,增强对地理的探索精神,养成求真求实的科学态度。

四、说重难点同时,我也确定本课的重点为大气的受热过程,难点为大气逆辐射与保温作用。

五、说教学方法为了突破重点,解决难点,顺利达成教学目标,我打算在本堂课中采用谈话法、小组讨论法、多媒体教学法。

大气的受热过程引言大气是地球表层与外界相互作用的重要介质,其受热过程直接影响了大气中的物理、化学、生物等过程。

本文将介绍大气的受热过程,探讨太阳辐射、大气吸收、云与辐射、热平衡等方面的内容。

太阳辐射太阳是地球最重要的能量来源之一,其辐射能量约占地球总能量的99.98%。

太阳辐射主要包括紫外线、可见光和红外线三种波长的辐射。

其中,红外线辐射是最重要的热能来源。

太阳辐射穿过大气层,其强度随着高度和纬度的变化而发生变化。

在地球表面,太阳辐射产生的能量主要被用于加热大气层和地表。

大气层的加热主要来自于太阳辐射的照射和热对流。

大气吸收大气层对太阳辐射的吸收能力主要与大气层的成分密切相关。

大气层主要由氮、氧、氩等气体组成,其中水汽、二氧化碳等温室气体对太阳辐射的吸收能力较强。

其它气态物质、颗粒等也可以吸收光线。

大气层在吸收太阳辐射的同时,也能将地表辐射的能量吸收和散发到外界。

在这个过程中,大气层中的温室气体发挥重要作用。

云与辐射云对太阳辐射的吸收和散射能力对大气层的能量平衡有着重要影响。

云主要是由水滴和冰晶组成的,其大小和形状对辐射的散射和反射有重要影响。

不同种类的云对太阳辐射的吸收和反射强度不同。

层状云和细小雨滴的云层一般呈现高反射系数,而厚云层和大水滴的云层则呈现高吸收系数。

热平衡大气层中的热平衡主要取决于太阳辐射的入射量、大气层本身的吸收能力以及反射、散射过程等多种因素。

当吸收和辐射的能量平衡时,大气层的温度将保持稳定。

在巨大的地理、气候和人文因素影响下,大气层的受热过程变得复杂而细致。

人类需要不断深入探索太阳辐射、大气吸收、云与辐射、热平衡等方面的本质规律,从而更好地理解、预测和应对气候变化等问题。

结论大气的受热过程是气象学和地球科学研究的重要方向,它们直接关系到全球气候、环境变化和人类活动等问题。

尽管我们的认知和技术还存在很多不确定性,但我们应该认真对待这些问题,积极采取行动,以促进人与自然的和谐发展。

2.2《大气的受热过程》说课稿一、教材分析人教版必修一,第二章,第二节,第一课时。

课标:运用资料,说明大气的受热过程。

教材分析:本节教材主要由大气的受热过程、热力环流和大气的水平运动三部分组成。

第一课时中主要介绍大气的受热过程和热力环流。

本课《大气受热过程和大气运动》的课程标准旨在认识导致大气运动的基本原理,为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。

教学目标1.使学生了解大气的受热过程,理解地面是近地面大气主要、直接的热源教学重难点重难点:说明大气的受热过程及对其原理的运用二、学情分析新课程改革中高中地理教材比较强调知识的应用,这与初中地理学习有很大的不同。

由于学生在学习的过程中缺乏相关的知识,学生在学习的过程中往往会碰到比较多的问题,人教版的高中地理3本必修教材中,必修1是最难的,教材的重难点也教多,在学习的过程中,学生要处理好这些重难点是有一定的困难的。

但是学生对学习这些内容有很大的兴趣,求知欲也较高。

三、教学方法问题式引导法、小组合作探究,讲练结合法四、教学过程新课导入:展示学生进校军训的照片,并提出同学们军训期间喜欢阴天还是晴天?为什么?导入新课(根据学生实际,激发学生学习兴趣)新授课一、大气的受热过程【问题导学】1、太阳辐射:投影各种辐射波长范围图片,让学生明确长波短波的概念。

2、大气的受热过程展示太阳辐射到达地面使地面增温的过程,让学生明确大气对太阳辐射的削弱作用方式有吸收、反射和散射,并强调吸收作用的选择性。

【合作研学】活动:☆运用所学原理,解释以下地理现象:1.为什么多云的白天气温比晴天低?2.拉萨为什么叫做“日光城”【小组展学】学生通过小组合作的方式完成,培养学生的小组合作探究能力,并加强对大气对太阳辐射的削弱作用的理解。

【重难引学】进一步利用多媒体演示大气的受热过程,地面辐射使大气增温,由此引导学生理解地面是近地面大气的直接热源。

大气也会向外放出辐射,一部分向宇宙空间,一部分向地面,叫大气逆辐射,大气逆辐射将地面散失的热量换会给地面,是地面得到保温,通过这个过程让学生理解大气的保温作用。

《大气的受热过程》说课稿【课标分析】标准:运用图表说明大气受热过程。

解读:1、运用图表说明”一一现了课标对学生读图、析图、图文转换和用地理语言科学描述能力的要求。

2、标准”中的大气”是指低层大气。

3、本条标准”的核心最终落在大气的受热过程”,这说明本节课的重点是:运用图表说明大气的受热过程。

4、从有关大气的各条标准”综合来看,本条标准”为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。

【教材分析】(一)本章内容在全书中的地位人类赖以生存的自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤等要素组成,各要素之间相互联系、相互影响而构成的一个整体。

本章主要是从物质运动和能量交换的角度分析了大气、水、地壳等自然环境组成要素及其相互作用,涉及了许多规律和原理。

本章是第一章地球圈层结构知识的延伸,也为后面学习地理环境的整体性和区域差异做铺垫,还为认识可持续发展基本原则埋下伏笔。

因此,本章起着承前启后的作用。

(二)本节内容在本章中的地位本节《大气的热状况与大气运动》,主要介绍了大气的受热过程、热力环流、大气环流、重要的天气系统等内容,分析了大气中物质的循环和能量的交换,为学习后面全球气候变化打下理论基础。

从内容上看,教材在处理这几部分时采用了由因导果、从整体到局部的方法。

(三)本课在教材中的地位及知识体系学习本课内容,既可以为前节内容中所学的气温垂直变化规律”寻因溯源;又是为理解大气运动打基础、做铺垫。

大气热力环流,全球性大气环流,全球气压带、风带的分布和移动,都是大气受热不均匀的结果。

因此,大气的受热过程”是第二章第一节的重点,具有承上启下的作用。

教材首先点明太阳辐射是地球上最主要的能量来源,然后从整体上描述了大气的受热过程,最后通过大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用两方面对大气的受热过程进行了详细讲述。

本课始终贯穿了太阳、地面与大气三者之间的能量转换这一线索,阐述了太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,因此,理解了能量的传递和转换就掌握了大气的受热过程。

另外,本节内容着重于理论、相对抽象、逻辑性强,而且概念较多,学生容易混淆。

因此,理解太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程是本节课的难点。

【学情分析】1知识储备学习了地球的外部圈层”一-气圈中低层大气的组成及其作用后,学生已经有了一些零散的知识储备。

(如:地面是对流层大气的直接热源;C02对地面具有保温作用,03能大量吸收太阳光线中的紫外线……)。

2、认知特点高一的学生抽象思维、空间思维开始进入强劲发展阶段,创造性、参与意识、合作意识较强,课外活动的机会较多,接触面较广,学生对于本节课中所涉及的很多现象都非常熟悉,但正因习以为常所以很少会去寻因溯源,缺乏相关的理论基础和系统地解释地理现象或地理事实的能力。

因此,本节课的又一难点是利用大气受热原理解释常见的地理现象。

【学习目标】(一)知识与技能1知道大气的热量来源。

2、理解太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程。

3、能运用图表说明大气的受热过程。

4、能利用大气受热原理解释常见的地理现象。

(二)过程与方法1禾U用自主学习、合作探究、读图、析图、绘图等学习方法和手段理解大气的受热过程,提高学生读图、析图、图文转换和用地理语言科学描述的能力。

2、借助生活中的案例,培养学生利用所学知识解决问题的能力和发现生活、学以致用的思维习惯。

(三)情感态度与价值观1培养学生主动发现、合作探究、科学严谨的学习精神和尝试用所学的地理知识为生产和生活服务的学习态度。

2、增强学生保护大气环境的意识。

【教学重难点分析】教学重点:理解并能运用图表说明大气的受热过程。

教学难点:1理解太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程2、利用大气受热原理解释常见的地理现象。

【方法的选择】(一)教法与学法针对本课题课程标准要求的运用图表说明”、学习目标和学生的学习特征等,围绕如何把握学习重点、解决学习难点。

本节课教师充分利用交互式电子白板和导学案,创设教学情境,设计有梯度、有启发意义、有思维价值的问题,使学生通过读图、析图、自主探究、小组讨论、合作交流、绘图等方法,理解和掌握本课的重难点。

(二)教学媒体交互式电子白板:为了轻松、方便的实现快乐的教与学,促进课堂师生交互、生生交互和学生的探究学习,使学生在学习中表现出更多的活力、更多参与学习、表现自己和合作学习的机会,凸显了学生的主体地位。

本节课主要采用交互式电子白板来辅助教学。

【教学资源】教材、电子白板课件、导学案、各类的图表(大气对太阳辐射的削弱作用”示意图、大气的温室效应”示意图等)。

【教学设计思路】新课程倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,注重培养学生分析和解决问题的能力、交流与合作的能力、读图、析图、绘图和图文转换的能力。

再结合本节课始终贯穿的太阳、地面与大气的能量转换这一线索,确定本节课的基本教学思路是:课前实验、导入新课一一分组探究、绘制图表一一理清脉络、思维拓展一一运用评价、能力提升。

整个课程的设计重视学生的学习过程,强调体验感悟,以问题为载体为学生搭建动手、动口、动脑的平台,给学生思考、交流、表达的空间,构建开放式的地理课堂,强调学生学习的有效性和可操作性。

【教学过程】环节一:课前实验、导入新课课前活动:学生进行大气受热过程的实验探究实验准备:两个相同规格的三角杯,两支温度计,泥土、药匙。

实验过程:甲底部放一层土,乙底部不放土,中午同时把两个三角杯放在日光下,十五分钟后,同时测三角杯里的气温,并记录实验前后甲、乙两个三角杯里的气温。

(具体操作见视频)展示实验结果:实验前后的气温记录表提出问题,导入新课:1在阳光的照射下,两个温度计所测得气温都在升高,这说明大气受热升温的能量根本来源于哪儿?2、为什么两个温度计的升温幅度不同?大气是如何受热升温的呢?(设计意图:利用电子白板的嵌入视频功能将实验过程的视频资料直接嵌入白板课件,使视频内在于课件,上课时播放视频。

通过真实的实验过程,增强该实验的的说服力,吸引学生的注意力,激发学生学习的兴趣,自然导入到新课的学习中。

)环节二:分组探究、绘制图表一、知识铺垫:对太阳辐射的认识展示太阳辐射光谱示意图和各种辐射的波长范围图。

问题探究:①太阳的能量以何种方式传到地面?②太阳辐射包括哪几类电磁波?③太阳辐射的能量主要在哪个光区?总结拓展:吝絆廷汆的邂喪是也实际上,任何物体都以电磁波的形式向外辐射能量,如人类、大地、树木、大气等。

由实验得知,物体的温度越高,辐射的最大能量部分的波长越短,反之越长。

太阳表面温度6000K , 辐射的最大能量部分的波长短,因此把太阳辐射称作短波辐射。

地面平均温度约为22 C,地面辐射为长波辐射;地球表面平均气温约为15C,大气辐射也为长波辐射,而且比地面辐射的波长还要长。

(设计意图:1、通过读图、析图,培养学生获取、解读地理信息的能力和语言表达能力。

2、加深对太阳辐射的理解。

3、为下一步的问题探究做好铺垫。

由于学生课前有一定的知识储备,故理解效果好。

)过渡:射向地球的太阳辐射经过大气层时,大气对其有什么作用呢?二、大气对太阳辐射削弱作用的探索学生活动:让学生四人一组,结合教材内容,合作探究下列问题,并画图说明大气对太阳辐射的吸收作用。

问题探究: 1大气中二氧化碳、水汽、臭氧各有什么作用?2、大气中臭氧、水汽、二氧化碳各吸收了太阳辐射的哪个光区?3、为什么在平流层中,气温随高度的增加而升高呢?4、射向地球的太阳辐射经过大气层时能否被大气全部吸收呢?5、最终达到地面的太阳辐射主要是哪个光区的?6、在右图中画图说明大气对太阳辐射的吸收作用。

总结归纳:大气对太阳辐射的吸收具有选择性,直接吸收的太阳辐射很少,约有19%的太阳辐射被大气直接吸收,但太阳辐射中能量最强的可见光则被吸收得很少。

因此,太阳辐射并非对流层大气的直接热源。

(设计意图:1、通过学生自主探究、小组讨论、合作交流,培养学生的创造性思维和探究能力。

2、通过学生绘图,加强学生对大气吸收作用的理解,并培养学生的绘图能力。

3、利用电子白板的书写功能,让一组学生在电子白板上绘图,教师对学生绘图时出现的错误直接在电子白板上进行纠正,这样搭建一个生生互动、师生互动的平台,使所有的学生都参与到学习中,提高教学的实效性!4、借助电子白板的录播功能,录制学生的绘图过程,学习完大气的受热过程后,可以用回放的形式让学生归纳总结。

5、通过电子白板的拍照功能,将学生所绘的图拍摄下来,作为新生成的课堂资源,在后边画散射和吸收作用、地面辐射、大气辐射时用作底图。

)过渡:看来,当太阳辐射穿越大气时,大气从中捞得的油水”并不多啊。

那剩下的81%是否都到达了地面、被地面吸收了呢?现象一:图片1晴朗的天空呈现出美丽的蔚蓝色”图片2城市空气质量较差时,天空呈灰白色”图片3黄昏时分一轮红日,天空红霞似火”现象二:白天多云气温比晴天低。

现象三:南极臭氧层空洞扩大到了阿根廷的火地岛,政府要求岛上居民出门时必须带墨镜和遮阳帽。

总结归纳:太阳辐射经过大气的吸收、散射、反射等环节的削弱后,剩下的47%则到达地面并被吸收了。

学生活动:让学生补充画出大气对太阳辐射的反射和散射作用。

(设计意图:1、培养学生主动发现、合作探究、科学严谨的学习精神。

2、从生活中引进一些鲜活的案例,培养学生尝试用所学的地理知识为生产和生活服务的学习态度,并让学生认识到地理知识的实用性,做到学以致用;3、继续培养学生的绘图能力;4、和上一环节一样,借助电子白板的书写功能、录制功能、拍照功能,让学生在白板上绘图,教师对其进行评价,以达到课堂上师生互动、生生互动的效果,体现学生在课堂上的主体地位。

)承转:既然最后到达地面的太阳辐射是百分之四十七,到达地面的太阳辐射在地球表面分布是否均匀?影响太阳辐射强度大小的因素有哪些?展示太阳辐射在地面的不均匀分布”示意图(设计意图:弓I导学生通过读图、析图,总结全球太阳辐射的分布规律以及影响太阳辐射强弱的因素,为后面学习热力环流,大气环流等知识做好铺垫。

锻炼学生的读图、析图能力。

)过渡:到达地表的太阳辐射,部分被地面吸收,转化为热能,使地面增温,同时,地面也在向外放射能量,这种地面释放能量的方式叫做地面辐射。

三、对地面辐射形成过程的分析学生活动:在探究下列问题的基础上,画图说明地面辐射的形成过程。

问题探究:1地面辐射是长波辐射还是短波辐射?2、地面辐射的方向如何呢?3、地面辐射的能量是不是全部射向宇宙空间呢?指图总结:地面吸收的能量以地面辐射的形式向大气和宇宙空间传递。

(设计意图:1、把抽象笼统的知识分解、分布、递进展示,加强直观认识;2、培养学生绘图技能,加深对知识的记忆和理解。

3、和上一环节一样,借助电子白板的书写功能、录制功能、拍照功能,让学生在白板上绘图,教师对其进行评价,以达到课堂上师生互动、生生互动的效果。