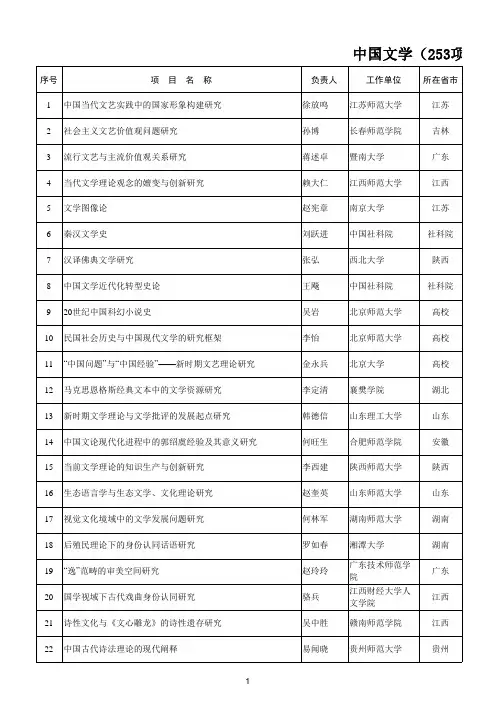

国家形象研究视域中的_形象诗学_徐放鸣

- 格式:pdf

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:8

新锐视点M O VIE LITERATU RE2014年第21期·电影文学\电影《白鹿原》与国家形象塑造问题※■黄配配李雍(江苏师范大学文学院,江苏徐州221116)[摘要]电影《白鹿原》公映以来,观众对其评价褒贬不一,其在国家形象塑造上既有得也有失,成功之处在于对乡土中国形象的塑造,不足之处是对文化中国形象塑造的缺失。

电影作为一种现代综合艺术形式,在国家形象构建中的地位越来越突出,中国电影在对国家形象进行构建的时候,应当坚持“自我塑造”的立场,减少影片中的情色描写,适当放大融入中国的优秀文化元素,进而能够更好地将中国深厚而博大的文化精神展现给全世界,在世人面前展现历史悠久、文明和谐的中国形象。

[关键词]《白鹿原》;国家形象;乡土中国;文化中国;自我塑造※■基金项目:本文系2012年度国家社科基金重点项目“中国当代文艺实践中的国家形象构建研究”(主持人:徐放鸣,项目编号:12AZW003);2014年度江苏师范大学研究生科研创新计划一般项目“叙事学视角下电影与国家形象的‘自我’与‘他者化’塑造———以1980’s 以来中国海外获奖电影为例”(项目编号:2014YYB011);2013年度江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“形象诗学视域下国家形象主体性构建研究———以茅盾文学奖为例”(项目编号:CXZZ13_0964)。

国家形象是指人们对于一个国家的总体印象,它既是对内的,也是对外的;既是历史的,也是现代的;既是政治、经济、科技、外交、军事等国家硬实力的体现,同样也是文化、艺术等国家软实力的呈现。

电影作为一种综合文艺形式,在塑造国家形象、传播国家形象上的作用越来越突出。

近20年以来,我国的电影产业得到空前的发展,陈凯歌、张艺谋、田壮壮、王全安等导演的作品不仅获得国内观众的好评,而且多次在重要国际电影节上获得大奖,对塑造和传播我国的国家形象起到了重要的作用。

文章将从乡土中国形象、文化中国形象等方面来分析电影《白鹿原》塑造国家形象的得与失,进而思考电影作为一种当代流行艺术形式,如何能够很好地利用自身的独特优势来塑造国家形象。

国家形象塑造的策略研究随着全球化的发展,一个国家的形象越来越受到重视。

国家形象不仅涉及政治、经济和文化等方面,更与国际交往、旅游和投资等诸多领域有关。

因此,国家形象塑造的策略研究已经成为一个重要的议题。

本文将探讨国家形象塑造的策略和方法,从政府、媒体、文化和品牌四个方面逐一进行分析。

政府的角色政府是国家形象塑造的主要角色之一。

政府应该从以下几个方面来进行形象塑造:1.政治形象政治形象是国家形象中最重要的组成部分之一。

政府应该通过开展公开透明、廉洁高效的政治活动,营造“法治”的形象。

同时,政府应该照顾民生,维护社会稳定,展现“人文”的一面。

2.经济形象当今世界经济竞争非常激烈,因此政府应该通过科学发展、开放合作,打造一个良好的经济形象。

这可以通过加大财政投入、推进体制改革、提高技术研发等方面来实现。

3.外交形象外交形象是国家形象中非常重要的一环。

政府应该通过炫耀国家软实力、推动国际合作、维护国家利益等方面来提升外交形象。

此外,国际形象的塑造还需要进行国际传媒宣传等方面的投入。

媒体的角色媒体是国家形象塑造的一个重要手段。

传统的媒体渠道包括报纸、杂志、电视和广播等,而现代的媒体则包括社交媒体、在线视频和数字内容等。

媒体在国家形象塑造中的角色包括以下几个方面:1.传播正面信息媒体在传播时应重点呈现正面信息,如国家治理成果、生态环保和文化传承等。

同时,媒体应该尽量避免传播负面信息,如灾难、事故和犯罪等。

2.塑造公正形象媒体应该保持公正、客观的态度,为国家塑造一个良好的公正形象。

政府和媒体应该共同合作,制定管理规范,严厉打击虚假宣传行为,呈现一个公正的媒体形象。

3.提高传播效率媒体的作用是传播信息,因此提高传播效率也是媒体在国家形象塑造中的一个重要角色。

提高传播效率包括提高传播速度、达到精准传播和提高传播质量等方面。

文化的角色文化是国家的精神瑰宝,文化也是国家形象的重要组成部分。

国家应该通过文化建设,弘扬本国文化,提升文化影响力,为国家塑造一个良好的文化形象。

国家形象的影像建构研究1. 引言1.1 国家形象的影像建构研究在当今信息社会,国家形象的建构途径多种多样,传统的外交渠道已经不能满足国家形象传播的需求。

新媒体、社交网络等现代传播工具的广泛应用,使得国家形象传播更加便捷和直接。

国家形象传播的机制也在不断演变和调整,如何有效地传播国家形象成为了每个国家都备受关注的问题。

通过对国家形象的影响因素分析,探讨国家形象的建构途径,研究国家形象传播的机制,分析国家形象塑造的策略,并结合实践案例分析,可以更全面地了解和掌握国家形象建构的规律和方式,为进一步提升国家形象的影响力和传播效果提供重要的参考和借鉴。

有着重要的理论意义和实践价值,对于推动国家形象建构的进程和提升国家形象的国际竞争力具有重要意义。

2. 正文2.1 国家形象的影响因素分析国家形象是一个国家在国际上的形象和声誉,可以直接影响国家的国际地位和发展。

国家形象的影响因素有很多,其中包括历史文化、经济实力、政治制度、外交政策等方面。

国家的历史文化是塑造国家形象的重要因素之一。

一个国家的历史文化可以反映出该国的传统价值观和文化底蕴,影响着外界对这个国家的认知和评价。

中国悠久的历史和灿烂的文化传统,使其在国际上拥有着较为积极的形象。

国家的经济实力也是决定国家形象的重要因素。

一个国家的经济发展水平直接关系到其在国际上的地位和影响力。

经济繁荣的国家往往能够更好地展示自己的形象,受到更多的尊重和认可。

国家的政治制度和外交政策也会直接影响国家形象。

一个国家的政治体制和外交政策是否符合国际社会的价值观和规范,对其形象的塑造有着重要的影响。

民主制度和和平外交政策往往会为一个国家赢得更多的好评和支持。

国家形象的影响因素是多方面的,需要综合考虑各种因素的相互影响,才能更好地塑造国家形象,提升国家的国际形象和地位。

2.2 国家形象的建构途径探讨国家形象的建构途径是多方面的,可以通过以下几种途径来进行:1. 政府宣传:政府是国家形象的主要宣传者,通过政府的宣传活动可以向国内外传递国家形象的信息,包括国家的政治体制、经济发展情况、文化传统等。

后现代语境下的原生态诗学徐放鸣;王光利【摘要】随着思想启蒙运动、工具理性以及机械复制时代的到来,笼罩在艺术品上的光晕已黯然消退.黑格尔从西方艺术发展史的角度分析认为,艺术最终将让位于哲学,并首次提出了艺术即将终结的预言;阿瑟·C·丹托在批驳艺术史三种叙述模式的基础上认为,现在历史与艺术正坚定地朝着不同的方向前进,艺术的存在已不再具有任何历史意义,由此他提出了艺术的二次终结论.其实,原生态不仅表现在艺术创造过程中情感与审美情趣的自然抒发,也表现在文化的生存与传承中.由于原生态是艺术产生与发展的基础,原生态诗学客观地存在于文学艺术中,它的存在为艺术的不断发展提供了源源不断的动力.因此,艺术不会终结,原生态诗学是后现代艺术走出低谷期并再创辉煌的基础与保证.【期刊名称】《江苏师范大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2011(037)004【总页数】6页(P6-11)【关键词】黑格尔;丹托;原生态诗学;艺术终结论【作者】徐放鸣;王光利【作者单位】徐州师范大学文学院,江苏徐州221116;浙江大学传媒与国际文化学院,浙江杭州310028【正文语种】中文【中图分类】I052在物质享受与时尚消费逐渐浸入社会结构每个细胞的全球化时代,对艺术的“膜拜”情怀与闪耀在艺术品身上的“光晕”早已消退和黯然失色。

而在各种传播媒介与大众娱乐文化的不断侵蚀下,曾经是文明之象征和扮演启蒙角色的文学艺术被边缘化,已经成为不争的事实,艺术已死、作品已死、作者已死的阴影和恐惧感,时时浮现于现代人的心灵之园。

面对日益激烈的生存竞争环境,每一颗焦虑、浮躁而茫然的心灵,比以往的时代更迫切地寻求返璞归真与净化宣泄的精神家园。

在人们的心灵深处,对满足自我精神追求的文学艺术之期待其实比以往更迫切、更高远了。

这种欲求的存在,从艺术生产的角度分析,是对所谓“艺术终结论”、“文学终结论”等观点的有力反驳与颠覆。

现代艺术总是试图以自身的延续来确立自己存在的必然性。

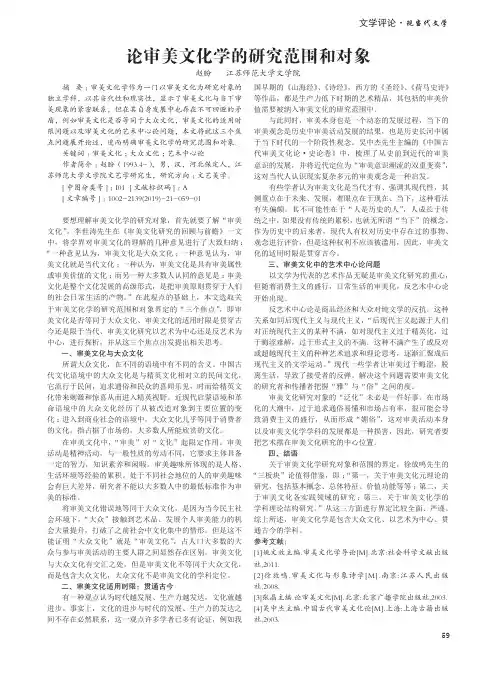

文学评论·现当代文学论审美文化学的研究范围和对象赵盼 江苏师范大学文学院摘 要:审美文化学作为一门以审美文化为研究对象的独立学科,以其当代性和现实性,显示了审美文化与当下审美现象的紧密联系,但在其自身发展中也存在不可回避的矛盾,例如审美文化是否等同于大众文化,审美文化的适用时限问题以及审美文化的艺术中心论问题,本文将就这三个焦点问题展开论述,进而明确审美文化学的研究范围和对象。

关键词:审美文化;大众文化;艺术中心论作者简介:赵盼(1993.4-),男,汉,河北保定人,江苏师范大学文学院文艺学研究生,研究方向:文艺美学。

[中图分类号]:I01 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-21-059-01要想理解审美文化学的研究对象,首先就要了解“审美文化”。

李世涛先生在《审美文化研究的回顾与前瞻》一文中,将学界对审美文化的理解的几种意见进行了大致归纳:“一种意见认为,审美文化是大众文化;一种意见认为,审美文化就是当代文化;一种认为,审美文化是具有审美属性或审美价值的文化;而另一种大多数人认同的意见是:审美文化是整个文化发展的高级形式,是把审美原则贯穿于人们的社会日常生活的产物。

”在此观点的基础上,本文选取关于审美文化学的研究范围和对象界定的“三个焦点”,即审美文化是否等同于大众文化、审美文化的适用时限是贯穿古今还是限于当代、审美文化研究以艺术为中心还是反艺术为中心,进行探析,并从这三个焦点出发提出相关思考。

一、审美文化与大众文化所谓大众文化,在不同的语境中有不同的含义。

中国古代文化语境中的大众文化是与精英文化相对立的民间文化,它流行于民间,追求通俗和民众的喜闻乐见,时而给精英文化带来刺激和惊喜从而进入精英视野。

近现代启蒙语境和革命语境中的大众文化经历了从被改造对象到主要位置的变化;进入到商业社会的语境中,大众文化几乎等同于消费者的文化,指占据了市场的,大多数人所能欣赏的文化。

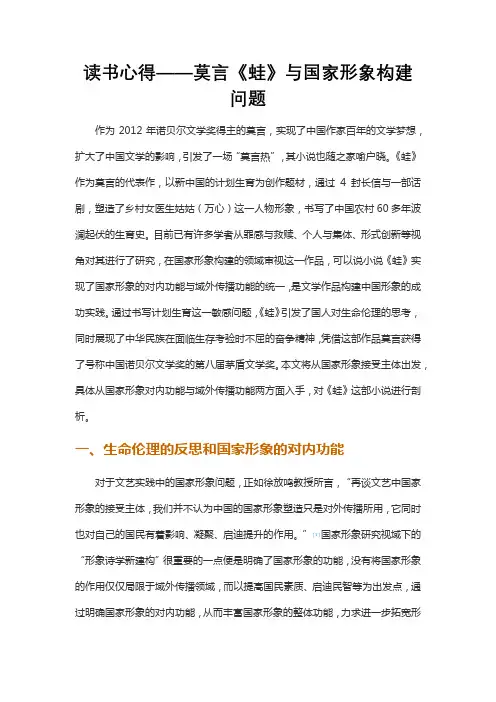

读书心得——莫言《蛙》与国家形象构建问题作为2012年诺贝尔文学奖得主的莫言,实现了中国作家百年的文学梦想,扩大了中国文学的影响,引发了一场“莫言热”,其小说也随之家喻户晓。

《蛙》作为莫言的代表作,以新中国的计划生育为创作题材,通过4封长信与一部话剧,塑造了乡村女医生姑姑(万心)这一人物形象,书写了中国农村60多年波澜起伏的生育史。

目前已有许多学者从罪感与救赎、个人与集体、形式创新等视角对其进行了研究,在国家形象构建的领域审视这一作品,可以说小说《蛙》实现了国家形象的对内功能与域外传播功能的统一,是文学作品构建中国形象的成功实践。

通过书写计划生育这一敏感问题,《蛙》引发了国人对生命伦理的思考,同时展现了中华民族在面临生存考验时不屈的奋争精神,凭借这部作品莫言获得了号称中国诺贝尔文学奖的第八届茅盾文学奖。

本文将从国家形象接受主体出发,具体从国家形象对内功能与域外传播功能两方面入手,对《蛙》这部小说进行剖析。

一、生命伦理的反思和国家形象的对内功能对于文艺实践中的国家形象问题,正如徐放鸣教授所言,“再谈文艺中国家形象的接受主体,我们并不认为中国的国家形象塑造只是对外传播所用,它同时也对自己的国民有着影响、凝聚、启迪提升的作用。

”[1]国家形象研究视域下的“形象诗学新建构”很重要的一点便是明确了国家形象的功能,没有将国家形象的作用仅仅局限于域外传播领域,而以提高国民素质、启迪民智等为出发点,通过明确国家形象的对内功能,从而丰富国家形象的整体功能,力求进一步拓宽形象诗学的内涵。

可以说《蛙》所具有的启迪国民思考的深层价值是其获奖的重要原因。

莫言在小说的封面写到,“本书献给:经历过计划生育年代和在计划生育年代出生的千千万万读者”,他带领读者从计划生育的“国家政策”或西方“人权观念”的传统思维模式中走出来,通过描写姑姑这一计生医生的悲剧人生启发国民人性层面的思考,对生命价值进行反思。

引导读者以独特的眼光审视人性在国家人口政策巨变中的变迁,在时代与伦理间所产生的不可调和的矛盾中反思民族发展历程。

西方视域下的东方形象研究——以贝纳尔多·贝托鲁奇电影《末代皇帝》为例作者:丰鹏程来源:《声屏世界》 2021年第12期丰鹏程摘要:传承与弘扬中华优秀传统文化是提升国家软实力,促进国家文化形象有效塑造的重要手段。

电影作为基于现代科学技术创新发展下形成的一种艺术形式,以其叙事性、传播性、感染性、影响性等特征,成为文化传播的重要载体,在民族形象、国家形象塑造中发挥着至关重要的作用。

文章以贝纳尔多·贝托鲁奇电影《末代皇帝》为例,对其蕴含的中华优秀传统文化内涵进行了探究,明确电影在文化传播、弘扬、创新与发展中的重要意义,并提出几点建议。

关键词:中华优秀传统文化文化传播《末代皇帝》基金项目:江苏师范大学“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛孵化项目“讲好中国故事,传递中国声音——基于国际受众反馈探索中国故事传播路径”(项目编号:TZB-10-009490)。

贝纳尔多·贝托鲁奇,1941年3月16日出生于意大利帕尔马,意大利导演、编剧、制作人,曾因其执导作品《巴黎最后的探戈》荣获第46届奥斯卡金像奖最佳导演提名,他在1986年进入到紫禁城内重要场所拍摄电影《末代皇帝》。

中国当然也有导演能够拍出这种大气磅礴的影片,不过能够在电影中成功融合中西特色的人,全世界范围内都屈指可数。

得益于托鲁奇西方的表达方式,《末代皇帝》才能够在奥斯卡上横扫千军,提名最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等9项大奖,并全部获奖。

这也是迄今唯一一部能在奥斯卡上斩获压轴大奖最佳影片,具有中国血统的电影。

该电影有效地吸纳众多中国文化,并获得了大量国外观众的好评,提升了海外公众对中华民族传统文化的认识,从文化传播的效果来看,该电影毫无疑问是十分成功的。

《末代皇帝》中的“中国元素”的应用《末代皇帝》以传统中国美学概念为基础,同时结合了西方艺术思维。

电影色彩充满着东方的神秘,细腻悠扬地描绘着中国近代的历史,但同时也展现着西方艺术角度的魅力,用西方独特的视角表达了这个时代丰富与深厚的感情,并将其运用于电影创作中,给予受众全新视听体验。

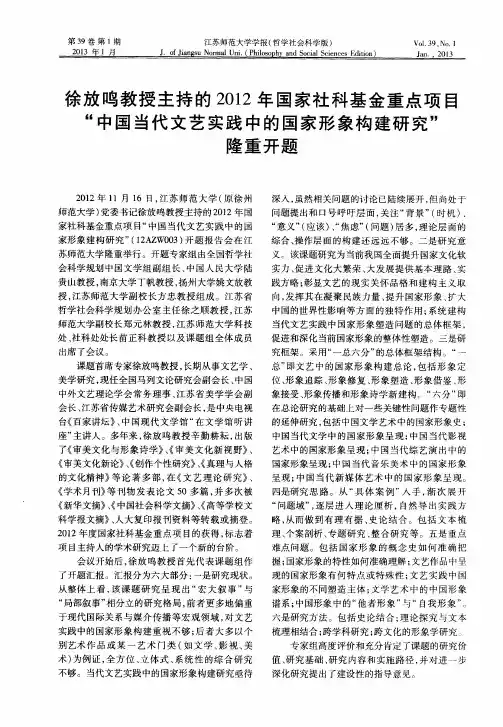

国家形象研究视域中的“形象诗学”

徐放鸣

【期刊名称】《江海学刊》

【年(卷),期】2013(000)004

【摘要】从文艺领域入手来研究国家形象的构建和传播规律,是当代文艺理论创新发展的一个新的生长点.我们需要从国家形象研究这一新视域来审视“形象诗学”的理论发展,以国家形象研究的新内涵来丰富和深化形象诗学的理论建构.以形象诗学为视角,系统地建构起当代文艺实践中国家形象塑造问题的研究框架,可以用理论的自觉来促进和指导文艺实践的深化,使得文艺实践中的国家形象探索更加主动地融入中国形象塑造的总体话语体系,发挥其独特的凝聚和影响作用.

【总页数】7页(P172-178)

【作者】徐放鸣

【作者单位】江苏师范大学文学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.国家形象、政党形象和执政形象之关系论析——政治学视野下的当代中国国家形象理论研究

2.东亚地区中国国家形象解析——兼论东亚金融合作中的中国国家形象问题

3.大规模公共危机中的国家形象塑造——以5·12汶川大地震中中国国家形象为例

4.文化产业中的国家形象分析——中国电影与国家形象

5.大众传播下的国家形象建设——评《对外传播中的国家形象设计》

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

公众认知视域下基于网络媒介修辞的国家形象建构

刘鸣筝;王硕

【期刊名称】《青年记者》

【年(卷),期】2024()4

【摘要】国家形象是国家软实力的重要组成部分。

当前,网络信息的交互环境日益复杂,为我国的国家形象“出海”带来诸多挑战。

积极应对网络媒介传播新生态对

我国国家形象构建带来的挑战、重塑公众对我国的媒介形象认知尤为关键。

本研究从公众认知视域出发,分析国家形象自塑在网络媒介修辞中的建构机理,为中国形象

自塑提出有效的解决方案,以期为中国构建良好的大国形象、增强国际话语权提供

参考。

【总页数】4页(P94-97)

【作者】刘鸣筝;王硕

【作者单位】吉林大学新闻与传播学院

【正文语种】中文

【中图分类】G20

【相关文献】

1.“词语自由联想”视域下医护人员形象调查——公众与医护人员的认知态度比较

2.基于\"民族-国家\"形象建构视域下的体育强国建设

3.肯尼斯·伯克的修辞理论视

角下的中国国家形象建构——基于China Daily与The Washington Post关于2022北京冬奥会的报道对比分析4.视觉修辞理论视域下纪录片《邕江》的“老友”形象建构研究5.破与立:语义三角视域下中国职业教育语义探赜和公众形象建构

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论民族形象在民族文化中的塑造--以民间艺术安塞腰鼓为例王新;徐放鸣【期刊名称】《新余学院学报》【年(卷),期】2014(000)005【摘要】民族形象的塑造需要载体,而民族文化是民族形象塑造的途径。

民间艺术是民族文化的代表。

具有悠久历史的安塞腰鼓,作为陕北有名的民间艺术,是一种大型原生态的舞蹈艺术形式。

表演的整体气势以及刚劲有力的击鼓技巧表现出独特的审美意蕴:艺术的原真性、狂欢化的民间文化、审美生态向性,进一步表现出黄土高原农民朴素而豪放的民族文化心理,塑造出热情淳朴、团结互助、和谐自然的民族精神特质,已向全世界展现出民族形象的内涵。

%To shape the national image needs the carrier,and the national culture is the way of shaping the national image. Folk art is the representative of national culture. Northern Shanxi area is the birthplace of Chinese civilization. Ansai waist drum with a long history as the famous folk art is a large original ecology form. The overall momentum of performance and powerful drumming skills show unique aesthetic connotation:the art of authenticity,the carnival folk culture,aesthetic ecological direction,further demonstrating the Loess Plateau farmersˊ simple and bold national cultural psychology,creating a national image of the warm simplicity,unity and mutual assis-tance,ethos of harmonious nature to the world,showing its connotation Chinese national image.【总页数】3页(P86-88)【作者】王新;徐放鸣【作者单位】江苏师范大学文学院,江苏徐州 221116;江苏师范大学文学院,江苏徐州 221116【正文语种】中文【中图分类】G03【相关文献】1.中西神话中神的形象塑造及民族文化精神的差异 [J], 贺菊玲2.纪录片中的少数民族文化体现及其形象塑造——以《行走贵州》中的苗族影像为例 [J], 陆彦舟;张月3.熔铸民族文化独特魅力塑造草原城市现代形象——呼和浩特市第四次城市形象设计专家研讨会发言摘登 [J], 呼和浩特市城市形象设计活动组委会办公室4.论民族形象在民族文化中的塑造--以民间艺术安塞腰鼓为例 [J], 王新;徐放鸣;5.民族文化──云南经济发展的驱动力──“云南迈向二十一世纪建设民族文化大省暨实施云南形象塑造工程”’研讨会综述 [J], 杨万智因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。