原核生物的基因重组

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:42

原核生物dna修复方式原核生物(Prokaryote)是一类生物,其细胞没有真核细胞的特征,没有明确的细胞核和其他细胞器。

原核生物的细胞内存在着许多与修复DNA损伤相关的机制,这些机制可以帮助细胞修复受损的DNA,保证遗传信息的传递和细胞的正常功能。

原核生物的DNA修复机制可以分为直接修复、碱基切除修复、错配修复和重组修复等多种方式。

下面将详细介绍这些修复机制。

1. 直接修复直接修复是一种修复DNA中某些特定类型的损伤的机制。

在原核生物中,一种常见的直接修复机制是光修复(Photoreactivation),通过使用特殊的光酶可以将紫外线引起的嘧啶二聚体(pyrimidine dimer)还原为单个嘧啶。

这种修复机制广泛存在于细菌和古菌中。

2. 碱基切除修复碱基切除修复(Base Excision Repair)是一种常见的DNA损伤修复机制,可以修复由氧化剂、低重复频率的单碱基修改或碱基丢失等引起的DNA损伤。

碱基切除修复通过一系列酶的协同作用来去除损伤碱基,并通过DNA聚合酶和DNA连接酶来完成修复。

在原核生物中,碱基切除修复是一种常见的修复机制。

3. 错配修复错配修复(Mismatch Repair)是一种修复DNA中碱基不匹配或错误插入的机制,可以修复由DNA复制错误或化学损伤引起的碱基错配。

在原核生物中,错配修复通常通过识别新合成的DNA链和亲本DNA链之间的错配来完成修复。

错配修复机制需要错配修复蛋白(MutS、MutL和MutH等)的参与,可以保证DNA的准确复制和维护基因组的稳定性。

4. 重组修复重组修复(Recombinational Repair)是一种通过基因重组修复DNA损伤的机制。

在原核生物中,重组修复机制主要包括同源重组(Homologous Recombination)和非同源重组(Non-Homologous End Joining)。

同源重组通过利用亲本DNA链作为模板来修复DNA断裂,并在碱基序列上进行基因重组。

原核生物遗传物质的横向传递的途径

原核生物遗传物质(Nucleic Acids,简称NA)是构成基因序列及酶学反应的

基础,通常由核酸(nucleic acid)、核苷酸(nucleotide)组成,在遗传信息、蛋白质组学及其他生物学分析方面有着重要意义。

原核生物遗传物质的横向传递能够促进进化速率,改进种群遗传结构,提升个体的适应性和稳定性,是一种强大的生物学机制。

原核生物遗传物质的横向传递主要可以通过三种途径完成,分别是基因混合(Gene Mixture)、基因重组(Gene Recombination)和基因突变(Gene Mutation)。

基因混合是指原核生物遗传物质的横向传递指,即发生在不同物种中间的同源基因的混淆和结合,它能够缩短进化路径、改变水平上对物种进化的影响。

基因重组也出现在原核生物遗传物质的横向传递中,它指基因在编码序列上发生变异,把多种物种的同源基因组合在一起,从而促进物种之间的进化。

基因突变是一种随机的进化,它指改变片段信息,从而改变遗传物质的结构和功能*并影响到生物基因组的进化。

因此,原核生物遗传物质的横向传递可以帮助种群生物克服环境因素的影响,

加快进化速率,提高物种适应度,实现多样性。

横向传递能够改变基因序列,从而影响特定环境中各物种的变异程度,从而帮助衍生出有利的基因组,完成物种的演化转变。

总之,原核生物遗传物质的横向传递通过三种不同模式实现,即基因混合、基

因重组和基因突变,能够促进进化的过程,改善种群的适应环境、加快适应性,最终实现物种的演化变异。

原核生物基因重组的特点原核生物基因重组的特点:(一)重组DNA的特点1、构建性:原核生物基因重组是一种以DNA作为原料、利用多种准确、可控的分子生物学技术,从而实现精确编织出大量高度接合的新型DNA片段的技术。

2、通用性:原核生物基因重组的技术可以改造植物和动物的基因,以获得期望的产物,这是一种多应用的技术。

3、可遗传性:原核生物基因重组的最大优点在于,所改造的基因可以遗传至其后代,在一定程度上实现了持久性。

(二)实现原核生物基因重组的手段1、重组PCR:通过PCR技术,让原始DNA片段复制و再结合,从而实现重组。

2、体外基因构建:利用各种DNA和RNA酶,以及载体DNA等,在实验环境中重组DNA。

3、定向连接:定向的将一种不受控的多个DNA片段连接起来,从而实现重组。

(三)原核生物基因重组的用途1、功能机器人:利用基因重组技术,可以构建出机器人,来在生物体内发生特定的功能活动,如基因疗法等。

2、基因表达:基因重组技术可以改变基因的表达强度,从而实现基因的表达。

3、抗逆性:基因重组技术也可以改造基因的结构,以增加对环境逆境的耐受性。

(四)原核生物基因重组的限制1、难以探测:由于改变的基因较少,因此难以通过细胞的形态学来识别这类基因的变异。

2、实验操作:成功重组基因需要精确操作,经常需要一系列复杂的实验,以及专业知识。

3、成本及时间:重组DNA技术需要大量的时间费用和实验室设备,一次重组DNA的价格也非常昂贵。

总之,原核生物基因重组是一种具有构建性、通用性和可遗传性的技术,可以用于改变原核生物的基因,制造出功能机器人、改变基因表达、增强对外界环境的抗逆性等,但也存在难以探测、复杂操作、以及高昂成本的问题。

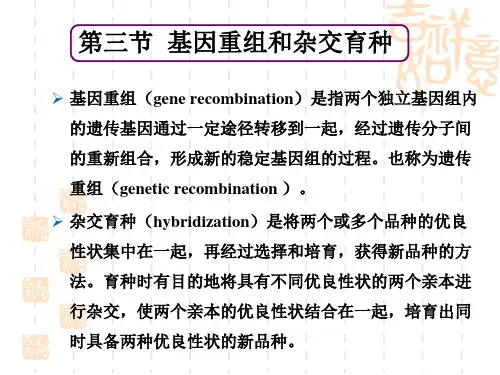

基因重组是指一个基因的DNA序列是由两个或两个以上的亲本DNA组合起来的。

基因重组是遗传的基本现象,病毒、原核生物和真核生物都存在基因重组现象。

减数分裂可能发生基因重组。

基因重组的特点是双DNA链间进行物质交换。

真核生物,重组发生在减数分裂期同源染色体的非姊妹染色单体间,细菌可发生在转化或转导过程中,通常称这类重组为同源重组(homologous recombination),即只要两条DNA序列相同或接近,重组可在此序列的任何一点发生。

然而在原核生物中,有时基因重组依赖于小范围的同源序列的联会,重组只限于该小范围内,只涉及特定位点的同源区,把这类重组称作位点专一性重组(site-specific recombination),此外还有一种重组方式,完全不依赖于序列间的同源性,使一段DNA序列插入另一段中,在形成重组分子时依赖于DNA复制完成重组,称此类重组为异常重组(illegitimate recombination),也称复制性重组(replicative recombination)。

一、自然重组自然界不同物种或个体之间的基因转移和重组是经常发生的,它是基因变异和物种进化的基础。

自然界的基因转移的方式有:接合作用:当细胞与细胞、或细菌通过菌毛相互接触时,质粒DNA就可从一个细胞(细菌)转移至另一细胞(细菌),这种类型的DNA转移称为接合作用(conjugation )。

转化作用(transformation) 通过自动获取或人为地供给外源DNA,使细胞或培养的受体细胞获得新的遗传表型。

转导作用:当病毒从被感染的(供体)细胞释放出来、再次感染另一(受体)细胞时,发生在供体细胞与受体细胞之间的DNA转移及基因重组即为转导作用(transduction)。

转座:大多数基因在基因组内的位置是固定的,但有些基因可以从一个位置移动到另一位置。

这些可移动的DNA 序列包括插入序列和转座子。

由插入序列和转座子介导的基因移位或重排称为转座(transposition )。

《食品微生物学》复习题一、填空题1.第一个用自制显微镜观察到微生物的学者是,被称为微生物学研究的先驱者;而法国学者和德国学者则是微生物生理学和病原菌学研究的开创者。

2.原核微生物包括有两大类,即古生菌和真细菌。

真细菌主要包括、、、、、等。

3.微生物的几大特征中最基本的是。

4.细菌的基本形态有、、。

5.革兰氏阳性细菌细胞壁独有的化学成分是,而革兰氏阴性细菌细胞壁独有的化学成分是。

6.放线菌个体为分枝状菌丝体,根据菌丝在固体培养基上生长的情况,可以分为、和。

7.酵母菌的细胞壁为“三明治”结构,即外层为、内层为、中间夹着一层。

8.我国自古以来就懂得利用曲霉做发酵食品,如利用菌的蛋白分解能力作酱,利用菌的糖化能力制米酒。

9.病毒的核衣壳结构是:外壳是,壳体内是;复杂病毒还有包被,主要由脂类或脂蛋白组成。

10.烈性噬菌体入侵寄主的过程可分为、、、、五个阶段。

11.根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将微生物分为、、和四大类营养类型。

12.加压蒸汽灭菌法常用的工艺条件是:温度℃,时间 min。

13.根据微生物与氧气的关系,可将微生物分成5个类型:、、、和。

14.原核生物的基因重组有四种主要形式:、、、。

15.微生物发酵的全部生产过程大致可以分为、、、和几个阶段。

16.食品的污染途径一般分为和两大类。

17.食品变质的基本因素有三个,即、和。

18.食品卫生标准中的微生物指标一般分为、和三项。

19.食品卫生微生物学检验的样品采集,要特别注意的是:以及。

20.原核生物包括古生菌和真细菌两大类。

真细菌的研究对象主要包括、、、、和等三菌三体。

21.霉菌有性孢子主要有、、和四种。

22.烈性噬菌体入侵寄主的过程可分为、、、和五个阶段。

23.微生物的六大类营养要素包括、、、、和。

24.根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将微生物分为、、和四大类营养类型。

25.营养物质进出细胞膜的四种方式分别是、、和。

26.加压蒸汽灭菌法常用的工艺条件是:温度℃,时间 min。

微生物的基因重组1. 内容一、原核微生物(细菌)的基因重组1.转化:受体菌直接吸收供体菌的DNA片段而获得后者部分遗传性状的现象,通过转化而形成的杂种后代,称转化子。

转化因子的本质是离体的DNA片段(核基因组断裂的碎片,并能与受体菌的核染色体组发生重组)。

除dsDNA或ssDNA外,质粒DNA也是良好的转化因子,但它们通常并不能与核染色体组发生重组。

2.转导:以缺陷噬菌体为媒介,把供体细胞的小片段DNA携带到受体细胞中,通过交换与整合,使后者获得前者部分遗传性状的现象。

由转导作用而获得部分新性状的重组细胞,称转导子。

⏹普遍性转导(完全转导):通过极少数完全缺陷噬菌体对供体菌基因组上任何小片段DNA进行“误包”,而将其遗传性状传递给受体菌的现象。

⏹局限性转导:通过部分缺陷的温和噬菌体把供体菌的少数特定基因携带到受体菌中,并与后者的基因组整合、重组,形成转导子的现象。

3.接合:供体菌(“雄性”)通过性菌毛与受体菌(“雌性”)直接接触,把F质粒或其携带的不同长度的核基因组片段传递给后者,使后者获得若干新遗传性状的现象,通过接合而获得新遗传性状的受体细胞,称为接合子。

E.coli的4种接合型菌株:F+菌株、F-菌株、Hfr菌株、F’菌株。

4.原生质体融合:用人工方法使遗传性状不同的两个细胞的原生质体进行融合,借以获得兼有双亲遗传性状的稳定重组子的过程。

二、真核微生物(真菌)的基因重组1.有性生殖:真菌的有性生殖和性的融合发生于单倍体核之间。

大多数真菌核融合后进行减数分裂,并发育成新的单倍体细胞。

亲本的基因重组主要是通过染色体的独立分离和染色体之间的交换。

2.准性生殖:有一类不产生有性孢子的丝状真菌,不经过减数分裂就能导致染色体单元化和基因重组,由此导致的变异过程。

(异核体的形成、核融合形成杂合二倍体、单倍体化进行体细胞重组)2. 练习一、选择题1. 准性生殖:()A.通过减数分裂导致基因重组B.有可独立生活的异核体阶段C.可导致高频率的基因重组D.常见于子囊菌和担子菌中答案:B2. F+ F-杂交时,以下哪个表述是错误的?()A.F-细胞转变为F+细胞B.F+细胞转变为F-细胞C.染色体基因不转移D.细胞与细胞间的接触是必须的答案:B二、填空1. 四种引起细菌基因重组的方式是____________、______________、_________________和________________。

原核生物基因重组的四种方式

原核生物基因重组的四种方式包括转化、转导、接合和原生质体融合。

转化是指受体菌直接吸收来自供体菌的DNA片段,通过交换整合到自己的基因组中,经复制使自己变成一个转化子。

转导是以完全缺陷或部分缺陷的噬菌体为媒介,把供体细胞的DNA片段携带到受体细胞中,通过交换与整合使后者获得前者部分遗传性状的现象。

接合是指两个细菌通过直接接触形成基因转移的桥梁,通过交换与整合使受体菌获得供体菌部分遗传性状的现象。

原生质体融合是指将两种细菌的原生质体融合在一起,通过交换与整合使融合后的细胞获得两种细菌的遗传性状的现象。

基因重组基因重组是由于不同DNA链的断裂和连接而产生DNA片段的交换和重新组合,形成新DNA分子的过程。

发生在生物体内基因的交换或重新组合。

包括同源重组、位点特异重组、转座作用和异常重组四大类。

是生物遗传变异的一种机制。

指整段DNA在细胞内或细胞间,甚至在不同物种之间进行交换,并能在新的位置上复制、转录和翻译。

在进化、繁殖、病毒感染、基因表达以致癌基因激活等过程中,基因重组都起重要作用。

基因重组也归类为自然突变现象。

基因工程是在试管内按人为的设计实施基因重组的技术,也称为重组DNA。

有目的的将一个个体细胞内的遗传基因转移到另一个不同性状的个体细胞内DNA分子,使之发生遗传变异的过程。

来自供体的目的基因被转入受体细菌后,可进行基因产物的表达,从而获得用一般方法难以获得的产品,如胰岛素、干扰素、乙型肝炎疫苗等是通过以相应基因与大肠杆菌或酵母菌的基因重组而大量生产的。

即基因重组由于基因的独立分配或连锁基因之间的交换而在后代中出现亲代所没有的基因组合。

原核生物的基因重组有转化、转导和接合等方式。

受体细胞直接吸收来自供体细胞的DNA片段,并使它整合到自己的基因组中,从而获得供体细胞部分遗传性状的现象,称为转化。

通过噬菌体媒介,将供体细胞DNA片段带进受体细胞中,使后者获得前者的部分遗传性状的现象,称为转导。

自然界中转导现象较普遍,可能是低等生物进化过程中产生新的基因组合的一种基本方式。

供体菌和受体菌的完整细胞经直接接触而传递大段DNA遗传信息的现象,称为接合。

细菌和放线菌均有接合现象。

高等动植物中的基因重组通常在有性生殖过程中进行,即在性细胞成熟时发生减数分裂时同源染色体的部分遗传物质可实现交换,导致基因重组。

基因重组是杂交育种的生物学基础,对生物圈的繁荣昌盛起重要作用,也是基因工程中的关键性内容。

基因工程的特点是基因体外重组,即在离体条件下对DNA分子切割并将其与载体DNA分子连接,得到重组DNA。

1977年美国科学家首次用重组的人长激素释放抑制因子基因生产人生长激素释放抑制因子获得成功。