苏教版六年级上册 22 古诗两首

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:33

观书有感【课题】苏教版语文六年级上册22课《古诗两首》——《观书有感》【教材简解】《观书有感》是南宋理学家朱熹的一首脍炙人口的名诗。

这首诗借景喻理,借方塘水之清澈,是因为有源头活水不断注入,暗喻人要心灵澄明,就得不断读书,时时补充新知,从而形象地表达了一种微妙难言的读书感受。

【目标预设】1、能正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2、理解诗句意思,想象古诗所描绘的景象,感受半亩方塘的美丽景色,明白活水对于方塘的重要性。

3、了解说理诗,知道这首诗蕴含的哲理,懂得不断读书,不断汲取新知识的重要性。

4、培养独立鉴赏诗词的能力,形成个性化的审美情趣。

【重点难点】重点:理解诗句的意思,感受半亩方塘的美丽景色,明白源头活水的重要性,同时感受古诗文字和意境美。

难点:理解古诗内容与题目的关系,领悟诗中蕴含的深刻哲理。

了解诗借景喻理的特点。

【课前准备】1、收集朱熹的读书名言和古诗,弄懂它们的意思。

2、预习《观书有感(二)》,理解诗意。

【设计理念】新课程标准中要求高年级“诵读优秀诗文,注意通过诗文的声调、节奏等体味作品的内容和情感。

”学生学习古诗,不仅仅是积累,更是沟通,是学会带着情意去沟通。

因此,古诗教学中,读是基础,悟是关键。

要以读为本,重在悟情、传情。

在教学中,教者要让学生在自主学习、相互交流中,朗读、品味诗歌所描绘的意境。

在朗读与吟诵中走进作者,攀登作者的精神境界,达到自悟自得,并着眼课题,启发思考,回扣主题,补充阅读,丰富学生的积累。

【设计思路】课堂伊始,教师带领学生读朱熹的读书名言导入到新课的学习。

初步学习古诗时,要求学生带着具体的学习任务去自学,通过自学成果的检查,反馈初读成果,朗读做到字音正确、节奏鲜明。

本课的重点是理解诗句的意思,引导学生找出诗眼“清”,抓住重点字“鉴”和重点句“天光云影共徘徊”,来感受半亩池塘的清澈明净。

学习后两句诗时,引导学生体会源头活水对于池塘的重要性。

理解古诗内容与题目的关系,领悟不断读书,不断汲取新知识的重要性,是本课教学的难点。

22古诗两首教案《冬夜读书示子聿》教材简析:《冬夜读书示子聿》是南宋诗人陆游的作品,是用冬夜读书生发的感想来教育儿子子聿的。

前两句的意思是说,古人做学问是不遗余力的,而青少年时期花的工夫往往要到年老时才能有所成就。

后两句是进一步地告诫儿子,意思是说,从书本上得到的知识终归还是有限的,要深切地了解必须亲自实践才行。

这首诗告诉人们,一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。

目标预设:1、能正确流利有感情地朗读古诗,背诵古诗;2、能解释诗中带点的词,并说说诗句的意思;3、感受古诗文字和意境美,领悟知识与实践的关系。

教学重点:1、正确、流利有感情地朗读古诗,背诵古诗;2、理解诗句的意思,体会诗中蕴含的哲理。

教学难点:感受古诗文字和意境美。

设计理念:这是一首哲理性较强的诗,在教学中,既要让学生理解诗意,明白诗中蕴含的道理,还要让学生感受诗歌文字与意境的美,为了达到这一目标,本课力求落实以下理念:以读促悟,营造诗歌氛围;拓展积累,引导想象,丰富诗歌内涵;激发学生自主学习诗歌的兴趣。

设计思路:为了实现本课的教学目标,落实以上的教学理念,本课努力设计出一节诗的课堂,全课主要分为三个版块:(1)走近陆游,导入新课。

通过读陆游的诗,走近爱国的陆游,再导入他关爱孩子,重视对子女的教育。

(2)合作探究,理解诗意。

提供资料,引导学生自主、合作学习,理解诗句的意思。

(3)细读品味,赏读古诗。

以这首诗为本,扩散开去,用更多的诗句等帮助学生感受诗意,体会哲理,使这首简短的诗变得丰富起来,并教会学生学诗的方法,让其在自主的感悟中享受学诗的乐趣。

教学过程:一、走近陆游导入新课1、同学们,你们一定会背诵许多古诗,能给大家背一两首你喜欢的吗?我们中华民族历史悠久,文化灿烂,我们的祖先给我们留下了许多珍贵的文化遗产,古诗就是其中的一颗明珠,这几天,老师读到一位诗人的诗作,摘抄了几句,想和大家一起欣赏出示陆游的名句,师生一起读。

22 古诗两首教学要求1。

学会本课的生字、新词。

朗读课文,背诵课文.2。

能解释诗句的意思,想象《观书有感》所描绘的景象。

3.感受古诗的意境美,领悟知识与实践的关系,明白从读书中不断汲取新知识的重要性。

重点难点1.能解释诗句的意思,想象《观书有感》所描绘的景象。

2。

理解诗句的意思,感受古诗意境的优美,领悟知识与实践的关系,明白从读书中不断汲取新知识的重要性。

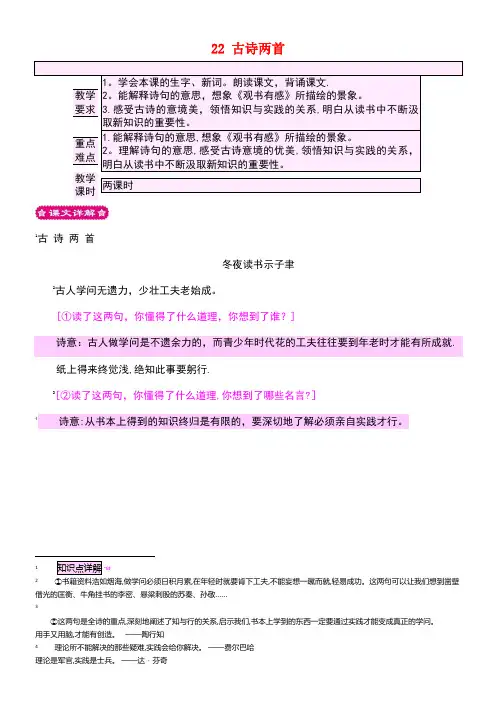

教学课时两课时1古诗两首冬夜读书示子聿2古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

[①读了这两句,你懂得了什么道理,你想到了谁?]诗意:古人做学问是不遗余力的,而青少年时代花的工夫往往要到年老时才能有所成就.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.3[②读了这两句,你懂得了什么道理,你想到了哪些名言?]4诗意:从书本上得到的知识终归是有限的,要深切地了解必须亲自实践才行。

1知识点详解2①书籍资料浩如烟海,做学问必须日积月累,在年轻时就要肯下工夫,不能妄想一蹴而就,轻易成功。

这两句可以让我们想到凿壁借光的匡衡、牛角挂书的李密、悬梁刺股的苏秦、孙敬……3②这两句是全诗的重点,深刻地阐述了知与行的关系,启示我们,书本上学到的东西一定要通过实践才能变成真正的学问。

用手又用脑,才能有创造。

——陶行知4理论所不能解决的那些疑难,实践会给你解决。

——费尔巴哈理论是军官,实践是士兵。

——达·芬奇观书有感半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

5[③这两句只是在写方塘吗?]诗意:半亩方方的池塘像一面镜子似的打开,天光、云影在水面上闪耀浮动。

问渠哪得清如许?为有源头活水来。

[④观书有感,诗人有何感想?]诗意:要问池塘里的水为何这样清澈,是因为那永不枯竭的源头,源源不断地为它输送活水。

1。

学会本课的生字,理解诗句的意思。

2。

能解释诗句中的关键词语,并说说诗句的意思。

3.能正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

4。

感受古诗的意境美,领悟知识与实践的关系.一诵读古诗,导入课文我们以前学过哪些古诗?同学们在课外又积累了哪些?请同学们先来背诵自己喜欢的古诗.二学习《冬夜读书示子聿》5③这两句用了比喻的修辞手法。

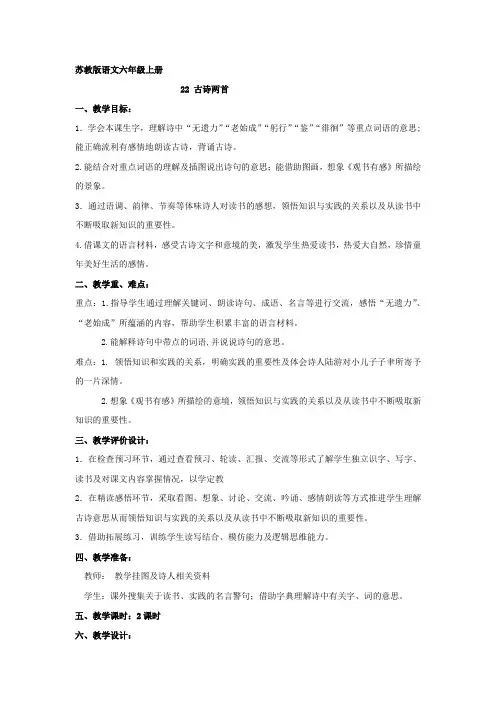

苏教版语文六年级上册22 古诗两首一、教学目标:1.学会本课生字,理解诗中“无遗力”“老始成”“躬行”“鉴”“徘徊”等重点词语的意思;能正确流利有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2.能结合对重点词语的理解及插图说出诗句的意思;能借助图画,想象《观书有感》所描绘的景象。

3.通过语调、韵律、节奏等体味诗人对读书的感想,领悟知识与实践的关系以及从读书中不断吸取新知识的重要性。

4.借课文的语言材料,感受古诗文字和意境的美,激发学生热爱读书,热爱大自然,珍惜童年美好生活的感情。

二、教学重、难点:重点:1.指导学生通过理解关键词、朗读诗句、成语、名言等进行交流,感悟“无遗力”、“老始成”所蕴涵的内容,帮助学生积累丰富的语言材料。

2.能解释诗句中带点的词语,并说说诗句的意思。

难点:1.领悟知识和实践的关系,明确实践的重要性及体会诗人陆游对小儿子子聿所寄予的一片深情。

2.想象《观书有感》所描绘的意境,领悟知识与实践的关系以及从读书中不断吸取新知识的重要性。

三、教学评价设计:1.在检查预习环节,通过查看预习、轮读、汇报、交流等形式了解学生独立识字、写字、读书及对课文内容掌握情况,以学定教2.在精读感悟环节,采取看图、想象、讨论、交流、吟诵、感情朗读等方式推进学生理解古诗意思从而领悟知识与实践的关系以及从读书中不断吸取新知识的重要性。

3.借助拓展练习,训练学生读写结合、模仿能力及逻辑思维能力。

四、教学准备:教师:教学挂图及诗人相关资料学生:课外搜集关于读书、实践的名言警句;借助字典理解诗中有关字、词的意思。

五、教学课时:2课时六、教学设计:第一课时环节一、整体感知——初读感知,整体把握(一)背诵古诗导入1.导入:大家在课堂上和课堂外学习过很多古诗,今天我们大家就一起来回忆一下,请同学们背诵一首自己最喜爱的古诗。

本学期我们刚刚学习了一首陆游的诗,《示儿》,谁来背一下。

[设计意图:兴趣是学生学习的兴奋剂。

利用所学展示调动学生的积极性,学生对学习产生兴趣,就会迸发出学生无限热情。

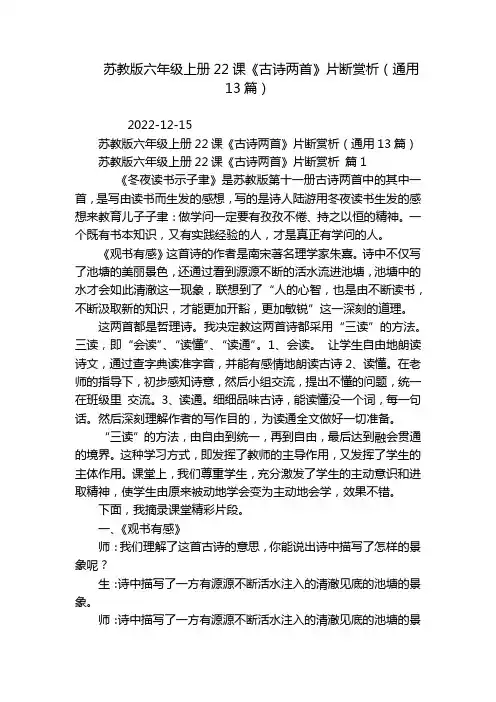

苏教版六年级上册22课《古诗两首》片断赏析(通用13篇)2022-12-15苏教版六年级上册22课《古诗两首》片断赏析(通用13篇)苏教版六年级上册22课《古诗两首》片断赏析篇1《冬夜读书示子聿》是苏教版第十一册古诗两首中的其中一首,是写由读书而生发的感想,写的是诗人陆游用冬夜读书生发的感想来教育儿子子聿:做学问一定要有孜孜不倦、持之以恒的精神。

一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。

《观书有感》这首诗的作者是南宋著名理学家朱熹。

诗中不仅写了池塘的美丽景色,还通过看到源源不断的活水流进池塘,池塘中的水才会如此清澈这一现象,联想到了“人的心智,也是由不断读书,不断汲取新的知识,才能更加开豁,更加敏锐”这一深刻的道理。

这两首都是哲理诗。

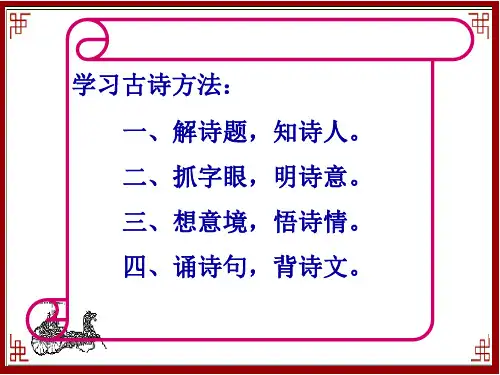

我决定教这两首诗都采用“三读”的方法。

三读,即“会读”、“读懂”、“读通”。

1、会读。

让学生自由地朗读诗文,通过查字典读准字音,并能有感情地朗读古诗2、读懂。

在老师的指导下,初步感知诗意,然后小组交流,提出不懂的问题,统一在班级里交流。

3、读通。

细细品味古诗,能读懂没一个词,每一句话。

然后深刻理解作者的写作目的,为读通全文做好一切准备。

“三读”的方法,由自由到统一,再到自由,最后达到融会贯通的境界。

这种学习方式,即发挥了教师的主导作用,又发挥了学生的主体作用。

课堂上,我们尊重学生,充分激发了学生的主动意识和进取精神,使学生由原来被动地学会变为主动地会学,效果不错。

下面,我摘录课堂精彩片段。

一、《观书有感》师:我们理解了这首古诗的意思,你能说出诗中描写了怎样的景象呢?生:诗中描写了一方有源源不断活水注入的清澈见底的池塘的景象。

师:诗中描写了一方有源源不断活水注入的清澈见底的池塘的景象,而诗的题目是《观书有感》。

课前同学们提出的问题是朱熹读书的感受是什么?这样看来古诗写的内容与题目不相符呀!其实不然,朱熹这样的描写就是他的读书感受,只是借这样的景象告诉我们一个道理。

观书有感【课题】苏教版语文六年级上册22课《古诗两首》——《观书有感》【教材简解】《观书有感》是南宋理学家朱熹的一首脍炙人口的名诗。

这首诗借景喻理,借方塘水之清澈,是因为有源头活水不断注入,暗喻人要心灵澄明,就得不断读书,时时补充新知,从而形象地表达了一种微妙难言的读书感受。

【目标预设】1、能正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2、理解诗句意思,想象古诗所描绘的景象,感受半亩方塘的美丽景色,明白活水对于方塘的重要性。

3、了解说理诗,知道这首诗蕴含的哲理,懂得不断读书,不断汲取新知识的重要性。

4、培养独立鉴赏诗词的能力,形成个性化的审美情趣。

【重点难点】重点:理解诗句的意思,感受半亩方塘的美丽景色,明白源头活水的重要性,同时感受古诗文字和意境美。

难点:理解古诗内容与题目的关系,领悟诗中蕴含的深刻哲理。

了解诗借景喻理的特点。

【课前准备】1、收集朱熹的读书名言和古诗,弄懂它们的意思。

2、预习《观书有感(二)》,理解诗意。

【设计理念】新课程标准中要求高年级“诵读优秀诗文,注意通过诗文的声调、节奏等体味作品的内容和情感。

”学生学习古诗,不仅仅是积累,更是沟通,是学会带着情意去沟通。

因此,古诗教学中,读是基础,悟是关键。

要以读为本,重在悟情、传情。

在教学中,教者要让学生在自主学习、相互交流中,朗读、品味诗歌所描绘的意境。

在朗读与吟诵中走进作者,攀登作者的精神境界,达到自悟自得,并着眼课题,启发思考,回扣主题,补充阅读,丰富学生的积累。

【设计思路】课堂伊始,教师带领学生读朱熹的读书名言导入到新课的学习。

初步学习古诗时,要求学生带着具体的学习任务去自学,通过自学成果的检查,反馈初读成果,朗读做到字音正确、节奏鲜明。

本课的重点是理解诗句的意思,引导学生找出诗眼“清”,抓住重点字“鉴”和重点句“天光云影共徘徊”,来感受半亩池塘的清澈明净。

学习后两句诗时,引导学生体会源头活水对于池塘的重要性。

理解古诗内容与题目的关系,领悟不断读书,不断汲取新知识的重要性,是本课教学的难点。

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期]任教学科:_____________任教年级:_____________任教老师:_____________xx市实验学校苏教版六年级上册第22课《古诗两首》教学设计及反思《冬夜读书示子聿》宋.陆游古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

一、设计思路《冬夜读书示子聿》是义务教育课程标准实验教科书六年级(上册)22课《古诗两首》中的其中一首,写的是诗人陆游用冬夜读书生发的感想来教育儿子子聿:做学问一定要有孜孜不倦、持之以恒的精神。

一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。

本诗的教学有三大版块组成:一是诵读积累;二是感悟领会;三是拓展延伸。

采用自主、合作、探究的学习方式,让学生经历了读准字音、感知诗意、理解诗句的过程,最后引导学生探讨陆游为什么要写《冬夜读书示子聿》,古人读书是怎样地不遗余力?在讨论中,学生学会了一种受益终生的读书方法。

二、教学目标1.知识与能力目标:学生能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

2.过程与方法目标:能借助注释理解《冬夜读书示子聿》的内涵,讲出具体的事例体现自己的理解。

3.情感、态度、价值观目标:感受古诗文字的精练,领悟知识和实践的关系,懂得不断读书、不断实践的重要性。

三、教学重点:指导学生通过朗读、背诵,感悟《冬夜读书示子聿》蕴涵的道理,帮助学生积累丰富的语言材料。

四、教学难点:领悟知识和实践的关系,明确实践的重要性。

五、教学准备:《冬夜读书示子聿》书法作品、投影仪、《悬梁刺股》Flash六、教学过程(一)﹑轻松谈话,巧妙揭题。

今天,老师给同学们带来一份书法作品,(先出示后粘贴于黑板)你觉得这上面的字写得怎么样?(生畅所欲言)它是顾老师的一个学生写的,几年前,这个学生就特别喜欢欣赏字帖,一有空闲时间,她就反复阅读字帖,但是她写的字却非常难看。

有一天,我送她一首诗,读过之后,她恍然大悟,从此,这个同学变了,再后来,她就能写出今天这样的作品呢!1.这首诗是什么呢?就是她所写的内容,有这么神奇吗?赶快读读吧!(自由读、指名读,指导读准字音。

22、古诗二首教材分析本课有两首古诗,都围绕着怎样读书进行的,通过暗喻的手法把深刻的道理表达的很透彻,让人读来感同身受。

教学目标:1.正确、流利、有感情朗诵古诗。

2.理解诗句意思,想象诗中描绘的美景,感悟“不断读书,不断汲取新知识”的深刻道理。

3.激发学生读书、学习的兴趣。

教学重点:理解诗句意思,想象诗中描绘的美景。

教学难点:领悟诗中蕴含的深刻哲理。

了解诗借景喻理的特点。

教学时间:3课时第一课时教学内容本课有两首古诗,都围绕着怎样读书进行的,通过暗喻的手法把深刻的道理表达的很透彻,让人读来感同身受。

教学目标能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵古诗。

能解释诗句中带点的词语,并说说诗句的意思。

感受古诗文字的美,领悟知识与实践的关系。

教学重点:理解诗句意思,想象诗中描绘的美景。

教学难点:领悟诗中蕴含的深刻哲理。

了解诗借景喻理的特点。

教学准备:课件教学过程一、背古诗导入1.由学生背诵《示儿》导入。

这首古诗是谁写的?板书:(宋代)陆游谁来给大家介绍介绍这位诗人呢?是的。

陆游是南宋杰出的爱国诗人。

他的诗作,流传于今的有9000余首,是古代诗人作品流传于今最多的一位诗人。

陆游在创作上成就是辉煌的,经验是丰富的,可他从不满足。

他认为从事诗歌创作是不能靠小聪明在文字上做游戏,而是要下苦功夫才行的。

陆游85岁那年冬天病倒在床上,告诫儿子们说:无论子孙们的才分如何,都要让他们读书。

要学习古人的高风亮节,不媚权贵,不干利禄,不污大节,廉洁自守,处处谨慎,时刻想着报效祖国。

2.今天我们一起来学习他的这首《冬夜读书示子聿》。

(出示诗文)理解诗题《冬夜读书示子聿》“示”什么意思?(结合看图、组词来理解)(出示:示:指示、训示)陆游非常爱看书。

有一年冬天,他正在书房读书,读着读着,他忽然有了许多的感想。

于是,叫来小儿子子聿教育他。

那他教育儿子些什么?二、学习《冬夜读书示子聿》1.多读几遍,看看自己了解了诗中的哪些字、词、句,甚至整首诗告诉我们的道理,把自己知道的写在书中。

《冬夜读书示子聿》南宋著名爱国诗人陆游,一生勤学不息,写下不少教育子女的美丽诗篇。

《冬夜读书示子聿》是一首哲理诗,其饱含对子女的殷切期望,也体现了诗人深邃的教育思想,整首诗只有短短的4句,读起来琅琅上口,且意境深远注释示:教导。

子聿(yù):陆游的小儿子。

学问:指读书学习,有做学问的意思。

遗:保留无遗力:用出全部力量,没有一点保留,不遗余力。

少壮:青少年时代。

工夫:(做事)所耗费的时间。

始:开始。

纸:书本。

终:到底,毕竟。

觉:表示程度,极,最的意思。

浅:肤浅,浅薄。

绝知:深入;透彻的理解。

躬:(gōng)亲自行:实践。

躬(gōng)行:亲自实践。

诗意古人做学问总是竭尽全力的,即使这样,也是从年轻开始就下苦功夫且不断努力,直至老年方才有所成就。

从书本上得到的知识终归是浅薄的,做任何事都要持之以恒,最终要想认识事物或事理的本质,还必须依靠亲身的实践。

中心思想这首诗的意思是说,古人做学问是不遗余力的。

终身为之奋斗,往往是年轻时开始努力,到了老年才取得成功。

从书本上得到的知识终归是浅薄的,未能理解知识的真谛,要真正理解书中的深刻道理,必须亲身去实践。

《观书有感》《观书有感》是南宋大学问家朱熹的两首七言绝句。

两首诗写的是描绘其“观书”的生动感受。

其中第一首尤为脍炙人口。

诗意半亩大的方形池塘像一面镜子一样展现在眼前,天空的光彩和浮云的影子都在镜子中一起荡漾。

要问为何那方塘的水会这样清澈呢?是因为有那永不枯竭的源头,源源不断的为它输送活水.注释①方塘:又称半亩塘,在福建尤溪城南郑义斋馆舍(后为南溪书院)内。

朱熹父亲松与郑交好,故尝有《蝶恋花·醉宿郑氏别墅》词云:“清晓方塘开一境。

落絮如飞,肯向春风定。

”鉴:镜。

古人以铜为镜,包以镜袱,用时打开。

5源头活水":源头活水比喻知识是不断更新和发展的,从而不断积累,只有在人生的学习中不断学习运用探索,才能使自己永葆先进和活力,就像水源头一样②这句是说天的光和云的影子反映在塘水之中,不停地变动,犹如人在徘徊。

苏教版六年级上册22课《古诗两首》片断赏析引言《古诗两首》是苏教版六年级上册的第22课,本课的重点是通过欣赏两首历史悠久、优美动人的古诗,培养学生的审美意识和文学素养。

本文将对《古诗两首》片断进行赏析,帮助读者更好地理解和欣赏这两首诗。

诗一:《静夜思》诗歌赏析作者:李白床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

《静夜思》是中国唐代伟大的诗人李白创作的一首短诗。

这首诗以简洁的词句,表达了诗人在寂静的夜晚对故乡的思念之情。

整首诗只有4个短句,每句都是五言绝句。

首句“床前明月光,疑是地上霜。

”生动地描绘了月亮明亮的光芒,给人以霜冻的感觉。

第二句“举头望明月,低头思故乡。

”通过反复出现的明月两个字,呼应了诗题,也强调了诗人对故乡的思念之情。

诗歌意境《静夜思》以短小精悍的字句表达了诗人在夜晚对故乡的思念之情。

月光照在床前,使诗人忍不住抬头望着明亮的月亮,这时他又不由自主地低下头,怀念起远方的家乡。

整首诗凝结了诗人的思乡之情和对美好回忆的回味,给人一种寂静而又温馨的感觉。

这首诗所营造出的诗情画意,给人以宁静、安逸的感觉。

读者在享受静夜的美好的同时,也被唤起了对家乡的思念之情。

诗二:《登鹳雀楼》诗歌赏析作者:王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

《登鹳雀楼》是唐代诗人王之涣的作品,这首诗描绘了壮丽的景色,并以此为引子,表达了人们追求进步、不断超越的精神追求。

诗中的第一句“白日依山尽,黄河入海流。

”通过描绘自然景色,把读者带到了壮丽的山水之间,给人以广阔和开阔之感。

第二句“欲穷千里目,更上一层楼。

”表达了人们追求进取、向上的精神。

诗中的“千里目”象征着远大的目标,而“更上一层楼”则表示追求不断超越、不断进步的愿望。

诗歌意境《登鹳雀楼》通过描绘壮丽的山水景色,表达了人们追求进展、不断超越的精神追求。

诗中的画面使人感到壮丽与广袤,给人一种豁达和激励的感觉。

这首诗鼓舞人心,勉励人们要永不满足于现状,要不断超越自己,追求更高的目标。