荆轲刺秦王案例分析

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

荆轲刺秦王的故事详解摘要:一、荆轲刺秦王背景介绍二、荆轲刺秦王过程详解1.荆轲准备阶段2.荆轲接近秦王3.荆轲行刺秦王4.荆轲失败原因分析三、荆轲刺秦王的历史影响四、荆轲刺秦王的文化传承正文:荆轲刺秦王是中国历史上著名的暗杀事件,发生在公元前227年。

荆轲是燕国的一名勇士,他被燕太子丹任命为刺客,肩负着刺杀秦王政的重任。

以下是荆轲刺秦王过程的详细解析。

一、荆轲刺秦王背景介绍荆轲刺秦王的背景是战国时期,各国为争夺霸权而纷争不断。

燕国在当时处境艰难,受到秦国的压迫。

燕太子丹为了报仇雪恨,寻找机会削弱秦国实力,于是策划了刺杀秦王政的行动。

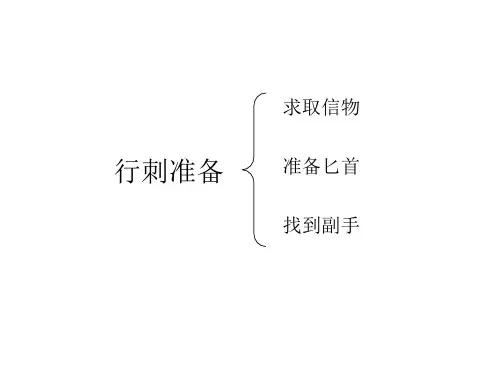

二、荆轲刺秦王过程详解1.荆轲准备阶段为了顺利完成刺杀任务,荆轲进行了长时间的准备。

他找到了一位擅长制造剑的工匠,量身定制了一把锋利的匕首。

此外,他还练习了各种暗杀技巧,为行刺秦王做好充分准备。

2.荆轲接近秦王为了接近秦王政,荆轲策划了一系列周密的计划。

他携带燕国地图、美女、贵重礼品等,打算以燕国降秦的使者身份进入秦国。

荆轲顺利通过了秦国的重重关卡,终于来到了秦王政面前。

3.荆轲行刺秦王在接见荆轲的时候,秦王政对他毫无防备。

荆轲趁机抽出匕首,企图行刺秦王。

然而,秦王政反应迅速,及时拔出了剑,躲过了致命一击。

4.荆轲失败原因分析荆轲刺秦王失败的原因主要有以下几点:(1)荆轲独自行动,缺乏支援。

在行刺过程中,他没有得到任何外部帮助,使得行动变得异常困难。

(2)荆轲对秦王政的了解不足。

他未能预料到秦王政的反应速度和应对能力,导致行刺过程中出现意外。

(3)荆轲过于自信。

在行刺前,他没有制定详细的预案,对可能出现的情况缺乏应对措施。

三、荆轲刺秦王的历史影响虽然荆轲刺秦王未能成功,但它对后世产生了重要影响。

首先,荆轲刺秦王成为了中国古代刺客精神的代表,激发了无数英雄豪杰的敬仰。

其次,荆轲刺秦王改变了秦国的国家战略,加速了统一六国的进程。

四、荆轲刺秦王的文化传承荆轲刺秦王的故事在中国历史上传承了两千多年,成为了脍炙人口的佳话。

第一部分:(1——2)行刺缘起1.本段记叙了荆轲入秦前的危急形势:写秦军势如破竹,说明故事的背景。

燕国的紧邻赵国已被秦国吞灭,战火已燃至燕国南部边境。

2这说明燕国已危在旦夕。

在如此急迫的形势下,燕太子丹必须选用最理想的人来解决这最急难的问题,他选定了荆轲,并向他求教对策,这说明荆轲这一人物不同凡响。

事实完全证明了荆轲非但是个“为知己者死”的侠义之士,而且在重大事件面前,表现很勇敢果断,思想深邃,计划周密,深谋远虑,他决不以“匹夫之勇”贸然闯入“不测之强秦”,而是事先提出“行而无信,秦未可亲”的关键性问题,并进一步提出要投秦之所好——即使秦得到樊於期的头颅和燕国肥沃的地方督亢的地图,而燕太子丹从人情考虑不能接受以樊将军头颅作信物这一建议。

第二部分:(3——8)行刺准备3先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,再从解患报仇方面晓之以义最后和盘托出行刺打算,舍生取义。

在这一内部次要矛盾中,荆轲从大局出发,私自会见了樊於期。

他的勇敢果决,城府之深,擅于辞令,在这对话中都得到了极其充分的表现。

他先向樊将军报告了秦国对他及其父母宗族的惨无人道:“父母宗族,皆为戮没”,“购将军之首,金千斤,邑万家”,这激起了樊将军对秦王的刻骨仇恨。

他仰天太息流涕”而又苦于无法报仇雪恨。

在这火候中,荆轲提出了“一举两得”的办法,樊将军急不可待地上前曰:“为之奈何?”荆轲才乘势说出:“愿得将军之首以献秦”,并生动地叙述了如何刺杀秦王的打算,紧接着发问:“将军岂有意乎?”樊将军立即“偏袒扼腕而进曰:‘此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教!’”于是自刎。

对于樊将军的自刎,4.本段记叙了太子丹听到樊将军献出头颅的消息之后的悲痛状况,但为了完成赴秦刺杀秦王的大事,也只得承认现实。

5.本段叙述了太子为荆轲赴秦所做的准备工作:这是从“物”方面,即备匕首一事做的十分细致的准备。

6.本段继续叙述太子丹为荆轲赴秦所做的准备工作,是从“人力”方面,即从派助手一事写如何做准备。

《荆轲刺秦王》优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解《荆轲刺秦王》的历史背景及文化内涵;(2)能够分析人物形象,把握人物性格特点;(3)能够领会作者通过人物、事件表达的思想感情。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文本;(2)运用比较、分析等方法,探讨人物性格的多样性和复杂性;(3)学会欣赏古代文学作品,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)树立正确的价值观,认识英雄主义精神;(2)培养爱国情怀,尊重历史,珍视和平;(3)学会在生活中面对困难和挑战,坚定信念,勇往直前。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解《荆轲刺秦王》的故事情节;(2)分析人物形象,领会作者表达的思想感情。

2. 教学难点:(1)把握人物性格的多样性和复杂性;(2)如何欣赏古代文学作品,提高审美情趣。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简要介绍《荆轲刺秦王》的历史背景;(2)激发学生兴趣,引导学生进入文本。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读课文,理解故事情节;(2)引导学生关注人物形象,体会人物性格特点。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析人物性格的多样性和复杂性;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 欣赏与感悟:(1)引导学生欣赏古代文学作品,提高审美情趣;(2)结合生活实际,谈谈自己在面对困难和挑战时的信念和勇气。

四、课后作业1. 根据课堂学习,总结《荆轲刺秦王》的故事情节;2. 分析文本中的人物形象,阐述自己的观点;3. 结合自己的生活经历,写一篇关于勇敢面对困难和挑战的感悟文章。

五、教学反思在教学过程中,关注学生的学习反馈,及时调整教学方法,以提高教学效果。

针对学生的不同需求,给予个性化的指导和建议,帮助学生更好地理解和欣赏《荆轲刺秦王》。

注重培养学生的合作意识和团队精神,使学生在互动中收获更多。

在课后,及时批改作业,了解学生的学习情况,为下一节课的教学做好准备。

六、教学评价1. 学生对《荆轲刺秦王》的历史背景和故事情节的理解程度;2. 学生对文本中人物形象的分析和评价;3. 学生对古代文学作品的欣赏能力和审美情趣的提升;4. 学生在生活中面对困难和挑战时的信念和勇气的表现。

第1篇一、背景秦朝是我国历史上第一个统一的多民族国家,秦始皇统一六国后,为了巩固政权,实行了一系列严苛的法律制度。

秦律严酷,对犯罪者的惩罚极为严厉。

本文将讲述一起发生在秦朝的谋反案——赵高谋反案。

二、案情简介赵高,秦朝著名政治家、权臣,曾任秦二世胡亥的丞相。

赵高因贪污腐败、权倾朝野而引起公愤。

公元前207年,陈胜、吴广起义,天下大乱。

赵高趁机谋反,企图篡位称帝。

然而,他的阴谋被李斯、冯去疾等人识破,最终被秦始皇发现并处死。

三、案件经过1. 赵高谋反赵高在担任丞相期间,贪污腐败,权倾朝野。

他为了巩固自己的地位,企图谋反篡位。

赵高利用秦二世胡亥的年幼无知,操控朝政,将忠臣良将排挤出朝廷,逐渐扩大自己的势力。

2. 李斯、冯去疾等人的反对李斯、冯去疾等忠臣良将深知赵高的野心,他们试图阻止赵高的谋反行为。

李斯曾多次上书秦始皇,揭露赵高的罪行,但都被赵高陷害。

冯去疾也因反对赵高而遭到贬谪。

3. 秦始皇的察觉公元前207年,陈胜、吴广起义,天下大乱。

秦始皇得知赵高谋反的消息后,立即派人调查。

经过调查,秦始皇证实了赵高的罪行,决定严惩赵高。

4. 赵高的灭亡秦始皇下令逮捕赵高,并将其处死。

赵高被斩首后,他的家族也被满门抄斩。

秦二世胡亥得知赵高谋反的消息后,悲痛欲绝,不久后也自杀身亡。

四、案件评析1. 秦朝法律严酷秦朝法律严酷,对犯罪者的惩罚极为严厉。

赵高谋反案充分体现了秦朝法律的严酷性。

秦始皇为了巩固政权,不惜将赵高及其家族满门抄斩,以儆效尤。

2. 忠臣良将的忠诚李斯、冯去疾等忠臣良将深知赵高的野心,他们不顾个人安危,努力阻止赵高的谋反行为。

他们的忠诚和勇敢为秦朝的稳定做出了重要贡献。

3. 皇权的维护秦始皇在得知赵高谋反后,立即采取措施,严惩赵高。

这体现了秦始皇对皇权的维护,也彰显了秦朝法律的权威。

五、结语赵高谋反案是秦朝历史上的一起重大案件。

该案反映了秦朝法律的严酷性,同时也体现了忠臣良将的忠诚和皇权的维护。

这起案件对于研究秦朝法律和政治制度具有重要的历史价值。

荆轲刺秦王义的体现

荆轲刺秦王义是中国历史上闻名的行刺事件之一,其体现了以下几个方面:

1. 忠诚:荆轲为了国家和人民的利益,敢于冒着生命的危险行刺秦王,表现出了极高的忠诚。

2. 策略:荆轲为了接近秦王,首先通过假装投靠,然后巧妙地献上蜜糖毒计,成功地吸引了秦王的注意,进一步实施了行刺计划,体现出了巧妙的策略。

3. 反抗:荆轲的行刺是对秦朝暴政的反抗,是为了表达对秦朝统治的不满和抗争。

4. 献身:荆轲行刺失败后被秦军抓捕,面对酷刑折磨也没有泄露行动的情报,最后甚至选择献身以表达对国家和人民的情感。

荆轲行刺秦王义的事件具有巨大的历史意义,不仅是反抗秦朝暴政的象征,而且还表达了中国古代忠诚、智慧、勇气等传统美德。

《荆轲刺秦王》赏析一、整体把握《荆轲刺秦王》的故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的6年。

当时,秦已于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵(秦灭赵是在公元前222年),秦统一六国的大势已定。

地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。

当初,燕王喜为了结好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。

而秦“遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。

为了抵抗强秦的大举进攻,同时也为了报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯之地”;或者刺杀秦王嬴某某某,使秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。

荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生的。

(一)开端(秦将王翦破赵──愿足下更虑之):行刺缘起。

文章一开始,就连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词,写出秦某某某所向披靡,燕国危如累卵的形势,使故事一开始就笼罩着紧张的气氛,为后面故事的展开定下了悲剧的基调。

太子“恐惧”,心急如焚,“虽欲长侍足下,岂可得哉”一语,婉转含蓄,微带责难,使他与荆轲之间的矛盾也初露端倪。

荆轲在此危难之际,毅然回答,“微太子言,臣愿得谒之”,体现他“言必信,行必果”的侠义精神。

然而“行而无信,则秦未可亲也”,他提出要取信秦王,则非献“樊将某某某首”和“燕督亢地某某某”不可。

主人公一亮相,就表现出他勇而多谋、城府很深的性格特点。

但由于太子丹“不忍”,与荆轲意见分歧,事情起了波折。

(二)发展(荆轲知太子不忍──终已不顾):行刺准备。

这一部分包括准备信物、利刃、配备助手、怒斥太子、易水送别五个场面,其中“准备利刃”“配备助手”是行刺的必备条件,然属次要情节,只一笔带过。

其他三个情节均突出了人物性格的不同侧面,特别是“准备信物”的关键是激樊於期献头。

荆轲体谅太子“不忍”,果断地决定“私见樊於期”。

一席对话,先动之以情,激起樊对秦不共戴天之仇;然后晓之以理,说明此举一可报仇二可解燕国之患;最后告之以谋,让樊於期明白自己的行动计划。

《荆轲刺秦王》教案(精选3篇)荆轲刺秦王教案篇一1、这样的小错误对于整个项目的要求来说是无伤大雅不足为训的,我们决不能只纠缠于细枝末节而忘了根本的目标。

2、他对巴特勒先生的事业不满意,总觉得其中有些东西不足为训。

3、书本上讲的也有不足为训的。

4、站在新的历史起点上,满足于已有成绩不足为训,因眼前困难气短更不可取。

5、依此而否定翻译学是一门科学是不足为训的。

6、他认为这是自作多情,不足为训。

7、至于所谓圣人与天同忧乐,是出于教化后世的需要,乃至人之末流,不足为训。

8、这次成功有很大的偶然成分,故不足为训。

9、他们宣扬偶像神异,诱惑愚民,和道教同样不足为训。

10、缺乏人文主义情怀和学识基础的官僚法学固然不足为训,而缺乏现实主义精神和经验支持的士大夫法学也同样落伍于时代。

11、这其实是避重就轻图省力气的一种写法,他的做法虽然取得了一定效果,但其实投机取巧,不足为训。

12、西方人生与社会达尔文主义嘶咬不清,不足为训;13、贬抑者的偏激之词固然不足为训,但对张炎词某些方面缺陷的批评往往能一语中的。

14、在我认为,荆轲不过是一个逆历史潮流的跳梁小丑,一个有奶便是娘的流氓恶根,一个被雇用的亡命之徒,荆轲刺秦王,不足为训。

15、不少理论家眼里,五四新文化运动以来,由于西方文学理论的大规模介入,这个时期的理论家仿佛丧失了民族传统,他们提出的理论观点不足为训。

16、因此,鼓动狭隘的爱国情绪,不分皂白地驱赶洋人是不足为训的历史阴暗面。

17、再比如创造社,过去我们的研究者一般认为它的成员的美学追求是一致的,现在看来这样的看法不足为训。

18、然而,他采取的方式是多么卑微可笑,不足为训啊。

19、这是过分机械性的量化,不足为训。

20、孝琪的行为虽然不足为训,然而他的议论思想也有独到处,这还是定庵的遗传性。

21、当然过于夸大的道义规范会导致空虚迂腐而又不合常理的行为,不论它看来有多么美好,也不足为训。

22、至于明人批注,只反映元未行省被允许便宜行事以后的情况,并非元代通制。

新空气小组作业荆轲刺秦王案例分析1、愿景与使命:燕国愿景富国强民抵抗秦国,荆轲的使命就是刺杀秦王,报效国家。

2、优势:1)以求和为借口去,献给秦王樊于期的头颅和督亢的地图,体现足够诚意,让秦王放松警惕。

2)燕太子丹对荆轲的器重,使他一心报国,有了对国家的忠诚。

3)荆轲准备有毒匕首,同时燕子丹又派了一个十二岁就会杀人的燕国武士秦舞阳做荆轲的副手。

4)秦王规定大臣上殿是不可以带武器的,殿下的卫士没有接到皇帝的亲口命令也不能任意上殿,为荆轲行刺创造条件。

劣势:1)燕太子丹聘用人才,不注重训练他们才能,荆轲一直在玩乐中,剑术差。

2)燕子丹派去的副手不够沉着,燕子丹用人不当。

3、机会:秦国并未统一,如果行刺成功,便可联合诸侯共同破秦。

威胁:燕国国力弱,秦国强大。

若行刺失败只会加快其灭亡。

4、长期目标:荆轲一直受恩于太子丹,一心以为燕国做贡献为使命,甚至不惜牺牲生命,所以他的长期目标是希望有朝一日可以大展自己的报复,壮大燕国。

5、策略选择:让荆轲带着樊于期的头颅和督亢的地图打扮成使者接近秦王,逼他退还诸侯的土地。

6、短期目标:杀掉秦王,减少阻力与威胁,以为实现长期目标。

7、资源配置:燕昭王筑黄金台,聘天下英雄。

并重金聘用荆轲,并善待他,后用收留。

秦国逃犯樊于期,后让荆轲用樊于期的头颅和督亢的地图,手持带毒匕首刺杀秦王,并让十二岁就会杀人的燕国武士秦舞阳做荆轲的副手。

8、人员激励:1)燕太子用重金招聘荆轲并为他修建了一所漂亮的房子。

给他吃山珍海味,身边还有美女伺候。

2)荆轲为了要樊于期的头,就跟他说为了帮助燕国解除祸患,还能替将军报仇。

3)荆轲从燕国出发到咸阳,太子丹和少数宾客穿上白衣白帽到易水边送行。

临行时荆轲还唱一道歌。

9、策略评估:燕子丹刺杀秦王的计划是一个大胆的计划。

若成功会为燕国生存带来转机,但燕子丹虽有富国强民意识,但疏于对人材的训练。

同时在刺杀行动中,没有一个周全计划。

荆轲对国家忠诚与誓死如归是可取的,但他的剑术是燕子丹失策之处。

评价荆轲刺秦王的行为荆轲刺秦王,这是中国历史上一个极具戏剧性和争议性的事件。

对于荆轲的这一行为,人们的看法历来众说纷纭。

从勇敢和忠诚的角度来看,荆轲无疑是令人钦佩的。

他接受了刺秦这一几乎不可能完成的任务,明知前路艰险,却依然义无反顾。

这种勇敢并非一般人所能拥有,他将个人的生死置之度外,为了自己所坚守的信念和使命,决心以一己之力去改变历史的走向。

其对燕国太子丹的忠诚更是令人动容,面对强大的秦国,他没有退缩,没有背叛,而是选择了勇往直前,用自己的行动去践行对太子丹的承诺。

然而,从历史发展的大趋势来看,荆轲刺秦王的行为或许是一种逆潮流而动的举动。

秦国统一六国是历史发展的必然趋势,这一进程在当时的社会背景下具有一定的进步性。

秦国通过商鞅变法等一系列改革,实现了政治、经济、军事等方面的强大,具备了统一六国的实力和条件。

荆轲的刺杀行动,试图阻止这一历史进程的推进,从某种程度上说,是在阻碍历史的发展。

从策略和效果上分析,荆轲刺秦王的行动是不够明智和成功的。

首先,刺杀一国之君并非解决国家间矛盾和争端的根本之道。

即使荆轲成功刺杀了秦王嬴政,秦国也未必会因此而停止统一的步伐,反而可能会激起秦国更大的愤怒和报复,给燕国带来更加沉重的灾难。

其次,荆轲在行动的过程中也存在一些失误和不足。

例如,他在准备工作上不够充分,与秦舞阳配合不够默契,最终导致行动的失败。

从人性的角度去审视,荆轲刺秦王的行为充满了悲剧色彩。

荆轲是一个有血有肉、有情感有思想的人,他深知此行凶多吉少,但为了国家和朋友的重托,还是毅然决然地踏上了这条不归路。

他的内心或许充满了矛盾和挣扎,但最终还是选择了舍生取义。

这种人性的光辉在历史的长河中熠熠生辉,让人们对他的遭遇感到惋惜和同情。

再从政治和外交的角度来看,燕国在面对秦国的威胁时,选择刺杀秦王这种极端的手段,反映出燕国在政治和外交上的无能和无奈。

一个国家如果不能通过自身的改革和发展来增强实力,不能通过合理的外交手段来解决争端,而仅仅依靠刺杀这种冒险的行为,是很难从根本上解决问题的。

荆轲刺秦王的故事详解荆轲刺秦王的故事详解(通用16篇)在现实认知观的基础上,对其描写成非常态性现象。

是文学体裁的一种,侧重于事件发展过程的描述。

强调情节的生动性和连贯性,较适于口头讲述。

下面为大家带来荆轲刺秦王的故事详解,快来看看吧。

荆轲刺秦王的故事详解篇1荆轲是春秋战国时期著名的刺客,非常喜欢读书和击剑,做人非常慷慨和侠义,朋友众多。

曾到处游历,经过燕国时,结交好朋友田光,田光认为荆轲非常有本领,是把他推荐给当时燕国的领袖太子丹。

当时秦国风头正劲,刚刚消灭了赵国,准备入侵靠近赵国的燕国,太子丹非常害怕。

太子丹在秦国做过人质,是逃回来的,他非常了解秦王的残暴和凶恶,为了燕国和天下百姓,他决定刺杀秦王,由荆轲做刺客。

荆轲向太子丹献计说,把秦国逃来的大将樊於期的人头和燕督亢地图去秦国献给秦王的时候,找机会刺杀,太子丹同意了这个计划,樊於期以自杀来成全了荆轲。

公元前227年,荆轲带着人头和地图在易水边和朋友告别,唱着“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,头也不回地和秦舞阳去了秦国。

秦王在都城的咸阳宫中非常隆重召见了荆轲,刺杀秦王的匕首就藏在地图里,先验了樊於期的人头之后,荆轲上前献上督亢的地图,并一边慢慢展开地图给秦王看,地图看完时匕首出现了,荆轲赶快紧握匕首对着秦王刺去,秦王躲开了,这是一把有毒的匕首,可惜没有刺中,后来荆轲追着秦王时,被秦王用剑刺中,秦侍卫一拥而上杀死了荆轲。

荆轲刺秦王的故事详解篇2秦国在经过商鞅变法之后逐渐变得强盛一心想要灭六国统一天下。

由于秦始皇嬴政的野心和能力以及当时秦国的势力导致了战国时期整个时代局势的改变,有了从战国七雄到最后的秦国独霸的局面。

面对秦国声势浩大的进攻,燕国没有军事实力来于秦国抗衡,所以他们选择了让荆轲去刺杀秦王来换得国家的安定。

荆轲刺秦王的原因很简单,他想要保护自己的国家不受秦国的攻击,但是当时的燕国与秦国的军事实力也是确实很悬殊,所以没有和秦国对战的能力,面对这种情况只有刺杀秦始皇才能延迟秦国对燕国的攻打。

《荆轲刺秦王》优质课教案及反思一、教学目标1.知识与技能:理解《荆轲刺秦王》的故事情节、人物形象和主题思想。

分析荆轲的性格特点,以及文章的情感表达。

掌握文章的生字词、重点句子和文言文翻译方法。

2.过程与方法:通过讨论、分析,提高学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力。

培养学生独立思考、合作学习的能力。

3.情感态度与价值观:传承和弘扬民族精神,培养学生的爱国情怀。

培养学生正确的人生观、价值观和道德观。

二、教学重点与难点1.教学重点:《荆轲刺秦王》的故事情节、人物形象和主题思想。

文章的生字词、重点句子和文言文翻译方法。

2.教学难点:荆轲的性格分析。

文章的情感表达。

三、教学过程1.导入新课通过图片展示荆轲刺秦王的故事场景,引导学生回顾故事情节。

2.故事梗概请学生简要复述《荆轲刺秦王》的故事情节,教师进行点评和补充。

3.人物分析请学生谈谈对荆轲这个人物的认识,教师引导学生从文章中找出相关描述,分析荆轲的性格特点。

4.情感表达请学生谈谈文章中的情感表达,教师引导学生从文章中找出相关句子,分析其情感表达手法。

5.生字词解析教师逐一解析文章中的生字词,引导学生正确理解和记忆。

6.重点句子分析教师挑选文章中的重点句子,引导学生进行分析,理解其含义。

7.文言文翻译教师指导学生进行文言文翻译,培养学生翻译文言文的能力。

8.课堂小结9.课后作业四、教学反思1.本节课通过故事导入、人物分析、情感表达等多种教学方法,使学生充分理解了《荆轲刺秦王》的故事情节、人物形象和主题思想。

2.在教学过程中,注重培养学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力,提高了学生的学习兴趣。

3.通过课堂讨论,学生能够独立思考、合作学习,提高了课堂互动性。

4.在生字词解析和文言文翻译环节,教师引导学生正确理解和记忆,提高了学生的文言文阅读能力。

5.课后作业的布置,使学生对课堂所学进行了巩固,有助于提高学生的写作能力。

在人物分析环节,引导学生更深入地挖掘荆轲的性格特点。

新空气小组作业

荆轲刺秦王案例分析

1、愿景与使命:燕国愿景富国强民抵抗秦国,荆轲的使命就是刺杀秦

王,报效国家。

2、优势:1)以求和为借口去,献给秦王樊于期的头颅和督亢的地图,体

现足够诚意,让秦王放松警惕。

2)燕太子丹对荆轲的器重,使他一心报

国,有了对国家的忠诚。

3)荆轲准备有毒匕首,同时燕子丹又派了一个十二岁就会杀人的燕国武士秦舞阳做荆轲的副手。

4)秦王规定大臣上殿是不可以带武器的,殿下的卫士没有接到皇帝的亲口命令也不能任意上殿,为荆轲行刺创造条件。

劣势:1)燕太子丹聘用人才,不注重训练他们才能,荆轲一直在玩乐中,剑术差。

2)燕子丹派去的副手不够沉着,燕子丹用人不当。

3、机会:秦国并未统一,如果行刺成功,便可联合诸侯共同破秦。

威胁:燕国国力弱,秦国强大。

若行刺失败只会加快其灭亡。

4、长期目标:荆轲一直受恩于太子丹,一心以为燕国做贡献为使命,

甚至不惜牺牲生命,所以他的长期目标是希望有朝一日可以大展自己的报复,壮大燕国。

5、策略选择:让荆轲带着樊于期的头颅和督亢的地图打扮成使者接近

秦王,逼他退还诸侯的土地。

6、短期目标:杀掉秦王,减少阻力与威胁,以为实现长期目标。

7、资源配置:燕昭王筑黄金台,聘天下英雄。

并重金聘用荆轲,并善待

他,后用收留。

秦国逃犯樊于期,后让荆轲用樊于期的头颅和督亢的地图,手持带毒匕首刺杀秦王,并让十二岁就会杀人的燕国武士秦舞阳做荆轲的副手。

8、人员激励:1)燕太子用重金招聘荆轲并为他修建了一所漂亮的房子。

给他吃山珍海味,身边还有美女伺候。

2)荆轲为了要樊于期的头,就跟他

说为了帮助燕国解除祸患,还能替将军报仇。

3)荆轲从燕国出发到咸阳,太子丹和少数宾客穿上白衣白帽到易水边送行。

临行时荆轲还唱一道歌。

9、策略评估:燕子丹刺杀秦王的计划是一个大胆的计划。

若成功会为燕

国生存带来转机,但燕子丹虽有富国强民意识,但疏于对人材的训练。

同时在刺杀行动中,没有一个周全计划。

荆轲对国家忠诚与誓死如归是可取的,但他的剑术是燕子丹失策之处。

同时所选派的人也考虑不周,可谓用人不当,再者刺杀布置不周密,目的不明确。