中国工艺美术史青铜器大全

- 格式:pptx

- 大小:43.74 MB

- 文档页数:38

中国史上最全青铜器的分类及图释(建议收藏)青铜器是用红铜、锡、铅的合金铸造而成,也是中国传统造型艺术之一。

一般来讲,青铜器的主要类别有工具类、武器类、食器类、酒器类、水器类、乐器类以及装饰类等。

尽管如此,仍然无法涵盖全部青铜器品种,如居家使用的灯、炉、车马器等,商品交易中所使用的铸币以及铜版地图、象棋、铜碑等。

它不仅具有实用价值,而且还具有陈设欣赏价值。

青铜器历史悠久,早在公元前18世纪的夏朝,就已经能生产很复杂的青铜器,如酒器爵、食器鼎以及青铜工具、兵器、乐器等。

到商代晚期和西周早期中国青铜器达到了鼎盛时期,器物的形制和纹饰可谓五花八门。

那时青铜器只是上层贵族享用的物品,平民百姓无法享受。

直到公元前3世纪,青铜器不再为少数人所专用,而成为寻常百姓的日常生活用品。

青铜器数量多,种类复杂,若按用途大致可分为饪食器、酒器、水器、乐器、兵器、工具、农具、杂器等。

一,鼎煮食器。

相当于现在的锅,煮或盛放鱼肉用。

大多是圆腹、两耳、三足,也有四足的方鼎。

1,商早器商代早期安阳博物馆藏三足,尖足,无盖,双耳2,商中后期司母戊大方鼎商代后期(约前14至前11世纪)由王室所铸, 1939年3月19日在河南省安阳市郊出土,因鼎身内部铸有“司母戊”三字而得名,是商朝青铜器代表作,现藏中国国家历史博物馆。

目前,此鼎的国博文字牌名是“后母戊鼎”。

四足,方,二耳,高133厘米,口长79.2厘米,重量达875公斤,是至今世界上发现最大的铜器鼎3,周、战国中山王鼎战国,河北省文物研究所藏三足,有盖,通高51.5厘米,最大直径65.8厘米。

战国的鼎与同时期大多其他青铜器一样,发色偏黄红,文饰简约。

二,簋(gui,音轨)铜器铭文作“毁”,相当于现在的大碗,盛饭用。

一般为圆腹、侈口、圈足、有二耳。

是我国商周时期一种盛食物的器具,主要用于祭祀、日用和随葬,它的使用一直延续到战国时期。

青铜簋造型形式多样,变化复杂,有圆体,也有方体,也有上圆下方者。

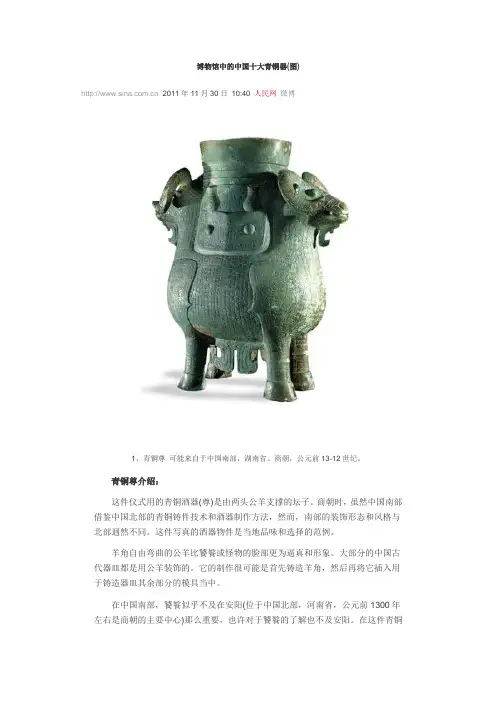

博物馆中的中国十大青铜器(图) 2011年11月30日10:40 人民网微博1、青铜尊可能来自于中国南部,湖南省。

商朝,公元前13-12世纪。

青铜尊介绍:这件仪式用的青铜酒器(尊)是由两头公羊支撑的坛子。

商朝时,虽然中国南部借鉴中国北部的青铜铸件技术和酒器制作方法,然而,南部的装饰形态和风格与北部迥然不同。

这件写真的酒器物件是当地品味和选择的范例。

羊角自由弯曲的公羊比饕餮或怪物的脸部更为逼真和形象。

大部分的中国古代器皿都是用公羊装饰的。

它的制作很可能是首先铸造羊角,然后再将它插入用于铸造器皿其余部分的模具当中。

在中国南部,饕餮似乎不及在安阳(位于中国北部,河南省,公元前1300年左右是商朝的主要中心)那么重要,也许对于饕餮的了解也不及安阳。

在这件青铜尊上有一只饕餮,它位于这件器皿的颈部下方。

饕餮的眼睛和角清晰可见,但其他面部特征只是用一些线条描绘。

背景资料:大英博物馆是收藏中国流失文物最多的博物馆联合国教科文组织的数据表明,中国流失文物多达164万件,被世界47家博物馆收藏。

大英博物馆是收藏中国流失文物最多的一个博物馆,其收藏中国文物的历史可追溯到1753年建馆时期,目前收藏的中国文物多达2万3千件,长期陈列的约有2000件。

大英博物馆中国馆大英博物馆的33号展厅是专门陈列中国文物的永久性展厅,与古埃及、古希腊、古罗马和印度展厅一样是该博物馆仅有的几个国别展厅之一。

该馆收藏的中国文物囊括了中国整个艺术类别,一言以蔽之,远古石器、商周青铜器、魏晋石佛经卷、唐宋书画、明清瓷器等标刻着中国历史上各个文化登峰造极的国宝在这里皆可见到,且可谓门类齐全,美不胜收。

2、青铜半两钱来自中国。

秦国,公元前3世纪。

中国的圆形钱币在这枚钱币上刻有“半两”二字,“半”在洞的右边,“两”在左边。

半两意为半盎司,是钱币的重量。

在战国时期(公元前475-221年),半两币是强大的秦国的通用货币。

公元前221年,秦国获得战争胜利,建立了新大秦帝国。

青铜器器型大全(建议收藏)展开全文古藏社:依拖于行业,立足于专业,不卑不亢,不追捧,不盲从,成为大家学习的一个平台收藏的道路上,古藏社与你不见不散西周奴隶主,制定出整套礼制,规定了森严的等级差别,以维护奴隶制统治秩序。

由于礼制的加强,一些用于祭祀和宴饮的器物,被赋予特殊的意义,成为礼制的体现,这就是所谓“藏礼于器”。

这类器物叫作“青铜礼器”,简称“礼器”,或称“彝器”。

例如鼎原来是炊器,后来成为礼器中最重要的器种之一。

按照礼制组合成的所谓“列鼎”,何休注《公羊·桓公二年传》:“天子九鼎,诸侯七,大夫五,元士三”。

是奴隶主统治权威的象征。

礼器的这种功能,在奴隶制繁盛时期最显著。

随着奴隶制度的衰微,“礼崩乐坏”,青铜礼器逐渐失去了这种作用。

从青铜器造型艺术角度来看,青铜礼器最为引人注目,礼器是宗庙中和宫室中陈设的器物,使用于各种祭祀、宴飨和各种典礼仪式的场合,古人认为祭祀和打仗是国家头等重要的事情,所谓'国之大事,在祀与戎'。

礼器中最重要的部分是和祭祀有关的器物,目前青铜器中最多最重要的也是宗庙中使用的器物。

在许多青铜器的铭文中,宗庙中的许多礼器称为'宝尊彝',尊彝就是礼器的通称。

礼器有的是不能够动的,所谓'重器不出门',就是对家族有重大意义的器物如不能保住,就意味着一个家族的消亡。

礼器用于各种礼仪活动,使用者还是参与礼仪活动的人,因此它和日常生活中的器用不能相提并论。

礼器包括酒器、饪食器、水器、乐器等,每一种器类又可分为十几种或二十几种器名。

每一种器物由于王朝的更替,典礼制度的变化、习俗的相互影响,乃至生产技术的进步,又会演变成很多种形式。

仅酒器和饪食器两大类中的器物,粗略统计,就有近四十种不同的名称。

每种基本器形,又有许多变化繁衍的式样,这些式样大的有几百种之多,这样,青铜礼器就组成了一个庞大的器物体系。

每种器形的发展,一般规律是从简单到复杂,在铸造技术上由不合理到合理,这是一个不断创造的过程。

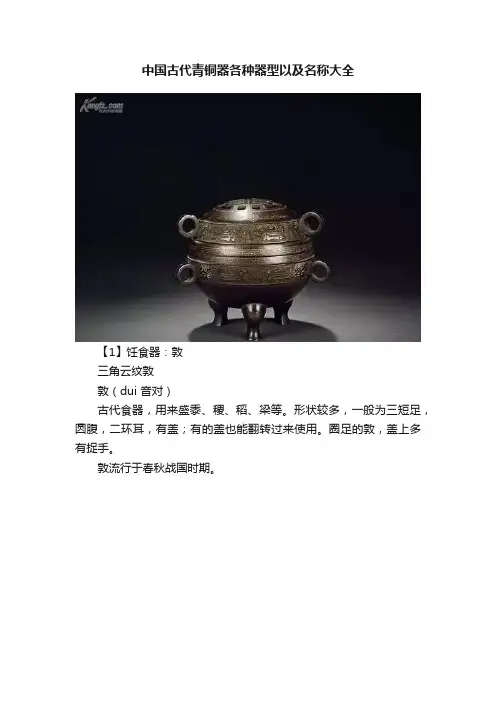

中国古代青铜器各种器型以及名称大全【1】饪食器:敦三角云纹敦敦(dui 音对)古代食器,用来盛黍、稷、稻、梁等。

形状较多,一般为三短足,圆腹,二环耳,有盖;有的盖也能翻转过来使用。

圈足的敦,盖上多有捉手。

敦流行于春秋战国时期。

【2】饪食器:豆古代食器,是盛肉酱一类食物用的。

器浅如盘,下有把,圈足,大多数有盖。

铜豆在商代少见。

西周的豆浅腹,束腰,多无盖,无耳。

春秋以后,豆增多,侧有两环,下具高足。

到战国时期,器腹变深,有的豆把特别细长,如铸客豆。

有盖的豆,盖上有捉手,可以仰置。

西周卫始豆通高17.4cm,宽18.5cm,重2.3kg此豆敛口圜底,浅盘高足,隆盖圈握。

盖顶饰瓦纹,盖沿与器腹均饰重环纹,足饰粗弦纹一周。

盖与器同铭,均2行6字:卫始作霝簋。

记卫始自做灵簋(此豆自铭为簋)【3】饪食器:簠西周宋公簠簠(fu 音甫)即文献里的“胡”或“瑚”。

古代食器,用来盛黍、稷、稻、梁等。

长形口,口外侈,有四短足,有盖。

盖与器的形状、大小相同,合上成为一器,打开则成为相同的两上器皿。

簠在西周时期出现,流行到战国末年,早期的簠足短,口向外侈。

春秋战国的簠足变高,口不外侈,器变深。

【4】饪食器:盨伯多父盨盨(xu 音须)古代食器,用来盛黍、稷、稻、梁等。

椭圆形,敛口,二耳,圈足,有盖。

盖上一般有四个矩形纽,仰置时成为带四足的食器。

盨在西周中期出现,到春秋后期便消失了。

【5】盛水器:鉴古时盛水器具,所见皆大型器。

上古之鉴为陶质,春秋中期始有青铜鉴,流行于春秋战国之际。

形制如大盆状,或有圈足,偶见方形器。

齐侯匜【6】盛水器:匜匜(yi音移)盥洗器,用以盛净水。

用时由侍者持匜浇水,尊者沐手,下承以盘,受污水。

器形多椭圆,前长流,后有鋬。

具圈足、四足或三足。

西周中期始见,至战国末期渐无。

【7】盛酒器:壶《诗经》上说:“清酒百壶”,可见壶是古人盛酒用的,但也用于盛水。

壶在商代已有,春秋战国尤其盛行。

商代的壶多扁圆,贯耳(耳象筒子),圈足。

2商朝-青铜器商周的青铜器,不少全器采用一种动物的造型。

固然是根据制作这种容器的实际需要而加以设计的,但是它的成功,无疑是在描绘方面具有一定的能力基础上获得的。

特63《殷商青铜器》8-1·父戊舟爵特63《殷代青铜器》8-2·亚觚特63《殷代青铜器》8-3·灭父乙觥特63《殷代青铜器》8-4·斝特63《殷代青铜器》8-5·尊特63《殷代青铜器》8-6·戊箙卣特63《殷代青铜器》8-7·尊特63《殷代青铜器》8-8·司母戊鼎特63 殷代铜器8-1“父戊舟爵”。

河南辉县诸丘出土,是一件古代流传品。

“父戊”是殷代人祭祀时对父辈的称呼。

“舟”是在“父戊”名下有一个类似小舟的象形字。

着这种符号,有人认为是官名,也有人认为是族徽。

“父戊舟”是“爵”的所有者。

这件酒器凸底,圆腹,前有倒酒用的“流”,后有似雀尾状的“尾”,旁边有把手“錾”,口上游两柱,下面有三个尖形高足,通高23厘米。

器身起扉棱,两面均饰兽面纹,辅以三角纹和雷纹。

流外侧有铭文“父戊舟”,一柱上有铭文“作尊”,整体造型灵巧,装饰精细。

此爵的流与柱上分铸的铭文构成完整的内容(父戊舟作爵),这在爵中十分少见。

现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

?“爵”是古代饮酒器的一种。

可用以温酒和盛酒。

“爵”的形状是中为杯,下有三足,前有流,即倒酒的槽,一侧有錾,后有尖锐状的尾,流与杯口之间有柱。

殷商时期,“尊”既指一种盛酒器,又是对酒礼器的统称(共名)。

此件器物的铭文“尊”是第二种含义。

8-2“亚觚”。

河南省安阳大司空村出土,是一件古代流传品。

“亚”字,有人认为是造器主的姓氏,也有人认为是官名。

“亚觚”细高的器身上设计有四条扉棱,侈口下饰蕉叶纹,腹与足部均饰兽面纹,形制秀丽优雅。

现收藏于中国国家博物馆(原中国历史博物馆)。

“觚”是古代盛酒器一种,喇叭形口,细腰长身,高圈足,用以盛酒。

【蟠龙纹盘】商高16.3公分,口径43公分,腹深7.5公分,足高8.2公分,重5240公克盘面蜷伏一龙,龙首正居盘心,突起于盘面,为晚商典型的兽面;盘面边缘则环绕以夔纹、鸟纹、鱼纹,整体风格庄重古雅。

在铸造痕迹的遗存方面,圈足内部与器底相接处有六条加强筋,以加固强圈足与器底的接合。

圈足上有三个方孔,正与范线位置相应。

根据研究,足孔是因为在块范铸造的过程中,为了固定上下两块芯土的位置而产生,商早期的圈足器普遍有足孔,直到商晚期晚段以后才解决悬浮芯土的问题。

盘是青铜时代重要的水器,考古资料显示,商代墓葬中以盘、盂等大型水器陪葬并不普遍,尤其此器盘面又装饰着庄严的龙纹,应该是等级较高的贵族才享有的陪葬品。

【钩连乳丁纹羊首罍】商中晚期高37.3公分,口径31.3公分肩饰高浮雕羊首,与江西新淦所出铜罍形近;肩上夔纹之突点、扁平立鸟肩饰、及腹部钩状棱脊,与湖南华容所出尊装饰手法相近,故此罍实具商代南方作风。

【亚丑方簋】商晚期高20.7公分,径11.9*17.6公分,重4945公克亚丑铸器多次出土于山东益都苏埠屯,学者或以为即《左传》之薄姑氏,晚商时极盛,至西周早期为成王所灭。

存世具铭之亚丑铸器,约四成为方形器,与妇好墓所出方尊、方彝、方罍、方缶、方壶、方斝及方鼎,共同建构起晚商铜器造型之绚烂异彩。

本器时代属殷代晚期,因有铭文「亚丑」二字,故名曰「亚丑方簋」,器身装饰鸟纹、夔龙纹、兽面纹,由六道上下三段的高耸棱脊均匀分割,最特别的是两耳作立雕鸟兽形:侧视如冠羽长卷之立鸟伸展、俯视则如一大口侈张的兽面将鸟头啖入嘴中,极其生动憾人。

【亚丑方尊】商晚期高39.1公分,口径29.9公分亚丑铸器多次出土于山东益都苏埠屯,学者或以为即《左传》之薄姑氏,晚商时极盛,至西周早期为成王所灭。

存世具铭之亚丑铸器,约四成为方形器,与妇好墓所出方尊、方彝、方罍、方缶、方壶、方斝及方鼎,共同建构起晚商铜器造型之绚烂异彩。

【嵌绿松石兽面纹钺】商晚期长20公分,刃宽13.5公分钺的内部镶嵌精致的绿松石,显示持有者的尊贵。

终于收集齐了!鉴赏石雕木雕必不可少——古代青铜器纹路大全!本文来自网络版权归原作者所有中国的青铜器时代在公元前两千年左右形成,至春秋战国时期,经历了十五个世纪。

到商代晚期和西周早期,青铜冶炼与铸造技术水平达到了巅峰。

青铜器艺术所具有的强烈感情因素主要来自那些为商周时代所特有的装饰纹样,从饕餮、夔龙、凤鸟等纹饰可以看出它们与原始社会陶、玉器纹饰的渊源关系。

青铜器纹饰一弊常用于青铜器的纹样有:饕餮纹、夔龙纹、龙纹(爬行龙纹、卷龙纹、双体龙纹)、蛟龙纹、蛇纹(蟠虺纹、蟠虫离纹)、鸟纹、凤纹、波纹等青铜纹样。

1、饕餮纹名称出自《吕氏春秋·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。

”主要特征是它的主体部分为正面的兽头形象,两眼非常突出,口裂很大,有角与耳。

有的两侧连着爪与尾,也有的两侧作长身卷尾之形,实际上是由两条夔龙纹以鼻梁为中心,侧身相对组成的,夔龙纹也是当时流行的一种纹饰。

多用作辅助花纹。

饕餮纹的鼻、角、口部变化很多,从角、耳的不同形态可以认出其生活原型多是牛、羊、虎等动物。

牛、羊是祭祀活动的主要“牺牲品”。

饕餮纹多施加在器物的主要装饰部位,以柔韧的阴线刻出,或作阳线凸起。

构图丰满,主纹两侧以富于变化的云雷纹填充,具有阴阳互补之美。

饕餮纹主要流行于商代和西周前期,到东周以后再度流行,但已失去原先的主导地位和狞厉色彩,而成为华美的装饰。

2、夔龙纹是青铜器上的装饰纹样之一。

图案表现传说中的一种近似龙的动物——夔,多为一角一足,口张开,尾上卷。

自宋代以来的著录中,在青铜器上,凡是表现一足的类似爬虫的物像,都称之为夔或夔龙,这与古籍“夔一足”的记载有关。

有的夔纹已发展为几何图形化的装饰,变化很大。

常见的有身作两岐,或身作对角线,两端各有一夔首。

盛行于商和西周前期。

夔龙纹通常指那种长身弓起,头上有角的侧面龙形图像,有的腹下有鳍形足,有的没有。

其变化很多,使用灵活。

有时作饕餮纹两旁填充空白的辅助花纹。

十大国宝青铜名器作为国宝青铜器仿制品的经典之作,由中国历史博物馆限量仿制,全球绝版发行2000套。

作为建馆(1912年)纪念,第1912号由中国历史博物馆收藏,可见其文物价值非同一般。

必将成为各地博物馆、大、中学校图书馆、机关、集团办公大楼、宾馆、别墅、寺庙以及其它名人、名地、名宅的最有身份、最有地位、最有象征意义的镇家之宝;必将成为所有中国古代青铜文化爱好者民追千古的珍藏。

中国历史博物馆首次限量绝版发行,突现其文物价值,与民间收藏者共同收藏同一时代、同一模型、不同编号的青铜器系列仿制品,为建馆以来第一次,更加明确了民间收藏的合法性和文物价值,并蕴含着巨大的升值潜力。

中国历史博物馆为庆祝中国古老文明跨越两千年,迎接千年复兴,自建馆以来,首次将馆藏的最著名的十大国家国宝级青铜文物(通称十大国宝),中国历史博物馆(现中国国家博物馆)推出“十大国宝”传世珍藏版是博物馆建馆百年来首次遴选中国青铜器文明史上十件最具有代表意义的精典之作顶级国宝,以其仿制品面世,精选优质青铜采用古老的浇铸法手工完成,形神直逼原件,其工艺之精湛为国内外文物复仿制品所罕见,代表着当代青铜工艺的最高水准。

十大国宝传世珍藏版全球限量绝版发行2000套,发行2000套后,随机在国家权威公证机关公证下毁模,其中编号1912号、2008号等特殊编号分别已被国家博物馆、北京奥组委、香港博物馆等权威馆藏单位永久珍藏,0001号亦被嘉德拍卖行收藏并将于2008年进行拍卖。

可见其文物价值非同一般。

必将成为各地博物馆、大、中学校图书馆、机关、集团办公大楼、宾馆、别墅、寺庙以及其它名人、名地、名宅的最有身份、最有地位、最有象征意义的镇家之宝;必将成为所有中国古代青铜文化爱好者民追千古的珍藏。

中国历史博物馆首次限量绝版发行,突现其文物价值,与民间收藏者共同收藏同一时代、同一模型、不同编号的青铜器系列仿制品,为建馆以来第一次,更加明确了民间收藏的合法性和文物价值,并蕴含着巨大的升值潜力。

【青铜器】上海博物馆青铜器图文资...【青铜器】上海博物馆青铜器图文资料大全.第五篇,更新期青铜器上(春秋中期-战国)210--盉,壶,尊,杯,乐器,兵器:春游上海杭州 73.上海博物馆 - 中国古代青铜馆 6. 更新期青铜器上(春秋中期 - 战国)第五篇:更新期青铜器更新期青铜器春秋中期至战国,青铜艺术的发展再次出现高潮。

列国青铜器趋向成熟,区域特徵明显,北方晋秦、东方齐鲁、南方荆楚的青铜艺术交相辉映。

器物的生活实用性加强,礼器的功用逐渐消失。

形制的创新,出现了许多谲奇精丽之器。

失蜡法和印模块范拼合法的产生,使镶嵌工艺绚丽工巧。

铭文字体亦注重美化。

1. 酒器1) 盉hé:古代酒器,用青铜制成,多为圆口,腹部较大,三足或四足,用以温酒或调和酒水的浓淡。

兽面纹龙流盉春秋中期(公元前7世纪上半叶- 前6世纪上半叶)此盉呈钝三角形,长流作龙形,以张开的龙口为流口;盖顶是一个盘旋而出的龙头,与流口的龙头层叠趋前,呈双龙继起的姿态。

这是春秋中期南方的越族人模仿西周盉并加以创造的杰作。

吴王夫差盉春秋晚期(公元前6世纪上半叶 - 前476年)吴王夫差盉肩部有一条弧形的提梁。

整个提梁是一条龙,龙体中空,是由无数条小龙相互纠缠交结的形式组成,称为透雕交龙纹,腹部呈扁圆形,饰变形的龙纹。

腹的一侧有一个短而曲折的龙头流,圜底下置三个兽蹄形足,足的上部是变形兽面纹。

盉的肩上有一周铭文,铭文大意是吴王夫差用诸侯敬献给他的青铜,为一位女子铸了这件盉。

此盉是至今为止发现的吴王夫差唯一的一件青铜礼器。

为了什么样的女子?令人产生无边的遐想。

鸟流盉战国早期(公元前475年 - 前4世纪中叶)鸟首形盉流口,通体流水纹,三足分立,饰纹简单,造型生动。

错金银鸟兽形盉战国早期(公元前475年 - 前4世纪中叶)盉口为鸟首形,盉身呈兽形,提梁为身子变长的老虎。

这个盉上的所谓“错金银”,实际上只剩下鸟头上那一点点儿金和脖子上那一条银了。

中国工艺美术史重点摘要1.彩陶:一种绘有黑群,红群的装饰花纹的红褐群或棕黄群的陶器2.金银错:或称错金银,是在铜器上用金银丝或金银片镶嵌成各种图案花纹,用错石(或厝石)再磨平滑3.鎏金:是将金错剪成碎片,放入坩锅内加热,然后以一比七的比例,加入水银。

即熔化成为液体。

将金泥蘸以盐,矾等物涂在铜器上经炭火温烤,使水银蒸发,金泥要固着于铜器上。

这种办法称为鎏金,或称为火鍍金。

4。

汉代铜炉:1.熏炉:《错博山炉》2.温手炉3.温酒炉5.汉代瓦当装饰:卷云纹,动物纹,四神纹:也称四灵纹,即青龙,白虎,朱雀,玄武。

6。

汉代的锦,是一种“经丝县花的丝织品。

通常称为“经锦”。

7.彩瓷:彩瓷是在一种群釉上撒上另一种群釉,如黑釉上撒蓝白釉,形成大小别同的斑纹,具有豪放明快的装饰效果。

8。

唐三彩:是一种低温铅釉的彩釉陶器,它常采纳黄,绿,褐等群釉,在器皿上构成花朵斑点或几何纹等各种XXX彩斑斓的群釉装饰,因此称为三彩。

9.宋代缂丝:又称“刻丝”,是中国最传统的一种挑经显纬的观赏装饰性丝织品。

宋元以来向来是皇家御用织物之一,常用以织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。

10青花是在白群瓷器上绘有青XXX花纹的一种瓷瓷群白里泛青。

11,丝织品中,织金最有名称为“纳石失”,“纳失思”,“纳克失”。

四川蜀绣花XXX,长安竹,雕团,象眼,宜男,宝界等元代的加金织物可分金线织出和织后加金两种制法,用金线织出的,称金锻匹。

12.釉里红是以铜红料在胎上面画花一次烧成,它和青花一样同属釉下彩,不过红蓝XXX调别同。

.13成化阶段突出成就,青花加彩,其表现办法分“斗彩”又称逗彩,其法是胎上先用:苏泥勃青”青花釉料画出部分花纹,有在釉上与之相习惯的加以彩绘,使青花与彩绘形成变化统一的装饰。

“添彩”,是先在胎上用“苏泥勃青”画出花纹轮廓,然后在花纹轮廓内再填以彩群釉料。

“五彩”14.青瓷:最早的瓷器,因为瓷的呈群,一方面由于釉的成分,一方面由于烧制的温度妨碍,使釉中含有较多的氧化金属物氧化铁,在氧化焰中烧制成黄群,在还原焰中烧制成青XXX15宣德炉:明宗三年,工部为习惯宫廷和寺院作祀祠或熏衣之用的需要,利用从南洋所得风磨铜铸造一批小型铜器。