限制性内切酶酶切及电泳

- 格式:pdf

- 大小:645.66 KB

- 文档页数:18

实验十二 DNA的限制性内切酶酶切分析实验目的:通过限制性内切酶酶切分析,了解DNA的结构和特性,掌握限制性内切酶的使用方法,以及掌握DNAGel电泳技术。

实验原理:限制性内切酶是一类可切割DNA分子的酶,可特异性地识别DNA的特定核苷酸序列并切割它们。

限制性内切酶可以将DNA切割成特定大小的DNA片段,这些片段可以进一步用于基因克隆、DNA指纹分析、DNA测序、DNA杂交等。

将DNA和内切酶一起反应一段时间后,可以通过电泳将酶切后的DNA片段按大小分离,从而得出不同DNA序列的长度和特征,达到对DNA结构特点进行研究的目的。

实验步骤:1. 从实验室提供的细菌菌株中提取DNA样品。

2. 将DNA样品用水稀释到适当浓度。

3. 按照所选内切酶的说明书,将相应量的酶加入DNA样品中。

混匀并放在37℃的水浴中进行反应1-2小时。

4. 制备1%的琼脂糖凝胶。

5. 将酶切后的DNA和DNA加载缓冲液混合后,放入琼脂糖凝胶槽中。

6. 进行DNAGel电泳,根据DNA片段的大小,将DNA分离开。

7. 取出凝胶进行染色,直接观察或用紫外线透射方式扫描成像。

实验注意事项:1. 在实验室中需要严格遵守生物安全措施,避免污染。

2. 在进行内切酶酶切反应时,需要严格按照酶的使用方法进行操作,以保证反应质量和结果准确。

3. 在制备DNA样品时需要避免DNA的降解或氧化。

4. 在进行DNAGel电泳时需小心操作,以避免凝胶破损或电流过强,影响实验结果。

实验结果分析:通过限制性内切酶酶切分析后,可以得到DNA片段的长度和特征,从中了解到DNA的特性和结构。

实验结果需要根据实验方法、酶的选择等进行分析和总结,以便进一步推进科研工作。

酶切DNA酶切一般分为质粒直接酶切和PCR产物酶切。

DNA酶切及凝胶电泳一.DNA的限制性内切酶酶切分析限制性内切酶能特异地结合于一段被称为限制性酶识别序列的DNA序列之内或其附近的特异位点上,并切割双链DNA。

它可分为三类:Ⅰ类和Ⅲ类酶在同一蛋白质分子中兼有切割和修饰(甲基化)作用且依赖于ATP的存在。

Ⅰ类酶结合于识别位点并随机的切割识别位点不远处的DNA,而Ⅲ类酶在识别位点上切割DNA分子,然后从底物上解离。

Ⅱ类由两种酶组成: 一种为限制性内切核酸酶(限制酶),它切割某一特异的核苷酸序列; 另一种为独立的甲基化酶,它修饰同一识别序列。

Ⅱ类中的限制性内切酶在分子克隆中得到了广泛应用,它们是重组DNA的基础。

绝大多数Ⅱ类限制酶识别长度为4至6个核苷酸的回文对称特异核苷酸序列(如EcoRⅠ识别六个核苷酸序列:5'- G↓AATTC-3'),有少数酶识别更长的序列或简并序列。

Ⅱ类酶切割位点在识别序列中,有的在对称轴处切割,产生平末端的DNA片段(如SmaⅠ:5'-CCC ↓GGG-3');有的切割位点在对称轴一侧,产生带有单链突出末端的DNA片段称粘性未端, 如EcoRⅠ切割识别序列后产生两个互补的粘性末端。

5'…G↓AATTC…3' →5'… G AATTC…3'3'…CTTAA↑G …5' →3'… CTTAA G…5'DNA纯度、缓冲液、温度条件及限制性内切酶本身都会影响限制性内切酶的活性。

大部分限制性内切酶不受RNA或单链DNA 的影响。

当微量的污染物进入限制性内切酶贮存液中时,会影响其进一步使用,因此在吸取限制性内切酶时,每次都要用新的吸管头。

如果采用两种限制性内切酶,必须要注意分别提供各自的最适盐浓度。

若两者可用同一缓冲液,则可同时水解。

若需要不同的盐浓度,则低盐浓度的限制性内切酶必须首先使用,随后调节盐浓度,再用高盐浓度的限制性内切酶水解。

酶切验证的原理酶切验证是一种常用的分子生物学技术,主要用于确认DNA序列是否正确。

其原理基于酶切作用和凝胶电泳技术,通过对DNA进行限制性内切酶切割并在凝胶中进行电泳分离,最终可以得到所需的DNA片段。

以下将详细介绍酶切验证的原理。

一、限制性内切酶的作用原理限制性内切酶是一类特殊的酶,它能够识别并切割特定的DNA序列,从而产生具有特定长度的DNA片段。

这些限制性内切酶通常由细菌产生,并且被广泛应用于分子生物学领域。

限制性内切酶的作用基于其与DNA序列之间的互作。

具体来说,当一个限制性内切酶遇到其所识别的特定DNA序列时,它会在该序列上结合并发生水解反应,将该DNA序列剪断成两个互补的单链DNA片段。

这种水解反应通常发生在两个特定碱基之间,并且遵循着不同种类限制性内切酶所具有不同的识别和剪断规律。

二、凝胶电泳的作用原理凝胶电泳是一种常用的分离和检测DNA片段的技术,其基本原理是将DNA片段在电场作用下沿着凝胶中的孔隙移动,从而实现对DNA片段的分离和检测。

凝胶电泳通常使用聚丙烯酰胺凝胶作为分离介质。

这种凝胶具有一定的孔隙大小和形状,可以让不同大小的DNA片段通过,并且能够阻止大分子物质通过。

在进行凝胶电泳实验时,将待检测的DNA样品加入到含有缓冲液和染料的孔隙中,在加上电场后,DNA片段会沿着电场方向移动,并逐渐被分离出来。

最终,通过染色或其他方法可以显示出不同长度的DNA片段,并进行定量或比较分析。

三、酶切验证实验步骤1. DNA提取:从细菌、植物或动物组织中提取所需的DNA样品。

2. 限制性内切酶切割:选择合适的限制性内切酶并按照其所需条件进行反应,在反应结束后通过电泳检测是否得到所需的DNA片段。

3. 凝胶电泳:将切割后的DNA样品加入到凝胶中,并在加上适当的电场后进行分离和检测。

4. 染色和可视化:使用染料或其他方法将分离出来的DNA片段染色,并通过紫外线照射或其他方法进行可视化。

5. 分析和确认:根据实验结果进行分析和确认,确定所需的DNA序列是否正确。

质粒DNA的酶切鉴定原理质粒DNA的酶切鉴定是一种常用的实验方法,用于确定质粒DNA的大小和纯度。

酶切鉴定是通过用特定的限制性内切酶切割质粒DNA,然后利用琼脂糖凝胶电泳分离DNA片段,并通过染色或脱染观察分离结果。

限制性内切酶是一类特殊的酶,它们能够识别DNA的特定序列,并在该序列上切割DNA分子,产生特定的DNA片段。

酶切鉴定的原理主要包括限制性内切酶的选择、质粒DNA酶切、琼脂糖凝胶电泳和染色观察。

首先,选择适当的限制性内切酶。

限制性内切酶是依据其能够识别的特定DNA 序列而命名的。

在酶切鉴定中,通常使用两个不同的限制性内切酶,因为单个限制性内切酶的选择性有限。

选择限制性内切酶时需考虑酶切位点的位置和数量,以及酶切位点的特异性和完整性。

其次,进行质粒酶切。

通常将质粒DNA与适当的缓冲液和限制性内切酶混合,反应一段时间。

反应结束后,通过热灭活限制性内切酶,停止酶切反应。

酶切反应完成后,会得到经限制性内切酶切割的DNA片段。

然后,进行琼脂糖凝胶电泳分离。

琼脂糖凝胶电泳是一种常用的DNA分子量测定方法。

它通过将DNA样品加入琼脂糖凝胶槽中,在电场作用下,DNA片段按照大小被分离。

较小的DNA片段在电场中移动更快,较大的DNA片段移动较慢。

通过检测琼脂糖凝胶上的DNA迁移距离,可以获得质粒DNA的分子量信息。

最后,通过染色观察和图像分析来确定质粒DNA的大小和纯度。

琼脂糖凝胶电泳结束后,通常需要染色来显示DNA片段。

常见的染色剂有溴化乙锭和SYBR Green等。

经过染色的琼脂糖凝胶可以进行观察和记录,并通过分析软件对分离的DNA片段进行测量和分析,得到质粒DNA的大小和纯度信息。

总之,质粒DNA酶切鉴定是通过限制性内切酶切割质粒DNA,然后通过琼脂糖凝胶电泳分离和染色观察来确定质粒DNA的大小和纯度。

这种方法简便易行,可用于快速鉴定质粒DNA的酶切效果和测定其分子量。

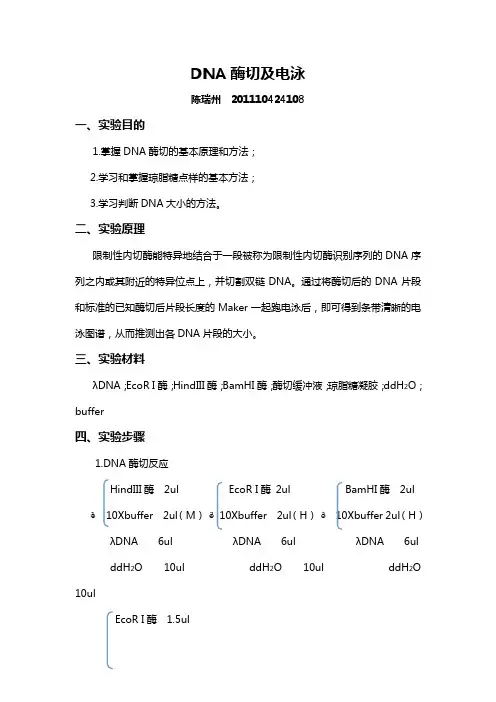

DNA酶切及电泳陈瑞州 201110424108一、实验目的1.掌握DNA酶切的基本原理和方法;2.学习和掌握琼脂糖点样的基本方法;3.学习判断DNA大小的方法。

二、实验原理限制性内切酶能特异地结合于一段被称为限制性内切酶识别序列的DNA序列之内或其附近的特异位点上,并切割双链DNA。

通过将酶切后的DNA片段和标准的已知酶切后片段长度的Maker一起跑电泳后,即可得到条带清晰的电泳图谱,从而推测出各DNA片段的大小。

三、实验材料λDNA;EcoR I酶;HindIII酶;BamHI酶;酶切缓冲液;琼脂糖凝胶;ddH2O;buffer四、实验步骤1.DNA酶切反应HindIII酶 2ul EcoR I酶 2ul BamHI酶 2ul ○1 10Xbuffer 2ul(M)○2 10Xbuffer 2ul(H)○310Xbuffer 2ul(H)λDNA 6ul λDNA 6ul λDNA 6ulddH2O 10ul ddH2O 10ul ddH2O 10ulEcoR I酶 1.5ulBamHI酶 1.5ul○4 10Xbuffer 2ul(H)λDNA 6ulddH2O 9ul将灭菌好的离心管编号,用微量移液枪分别加入上述四种反应体系中的试剂,用微量离心机甩一下,使液体集中在管底。

混匀反应体系后,将离心管置于试管架中,于37℃下酶切2-3小时。

2、琼脂糖凝胶电泳用微量移液枪向酶切完全后的上述四个体系的管中各加入2ul loading buffer ,吸取15ul的上述四样液点样,另外两边各用λDNA Marker点样。

于100V下跑电泳30-60分钟,使DNA片段大概跑过凝胶一半左右即可。

于紫外灯下拍照记录。

五、结果分析。

DNA限制性酶切及凝胶电泳实验原理及方法一、电泳前准备准备内容作用 1.刷干净电泳制胶的梳子,板子,槽子,蒸馏水洗净防止不必要的重复污染,减少外来的污染。

梳子干净晾干有利于梳孔的形成。

2.检查电泳槽,根据情况更换buffer 排除电泳槽的电极接触不良,确保buffer的缓冲能力,减少污染。

3.根据DNA的分离范围选择合适的胶浓度并记录达到较好的分离效果,防止样过快跑出胶或者是过慢浪费时间。

4.计算agarose的用量和制胶 buffer的用量记录,胶实验记录备查最终越薄越好。

二、制胶步骤注意事项1.称量agarose和buffer Buffer不要用成H2O,称量相对准确2.融胶,加热到胶产生大量的气泡时,拿出摇匀,继非常热,小心烫手,另外注意不要加热过度使胶冲出续加热到完全溶解,拿出摇匀,再加热到沸腾。

瓶子。

因此注意选择起码为胶体积2倍以上的瓶子。

保证胶混匀和完全溶解,减少可能因此引起的胶中孔径不均匀影响分离效果。

3.倒胶,可用水浴的办法使胶冷却到60度左右,即手制胶的桌面相对水平。

倒胶时尽量减少气泡的产生。

可以握住瓶子的温度,沿着制胶板的一侧,缓缓地一EB如果在制胶时加入,在60度左右时加入,使终浓次性倒入。

梳子最好是预先放好并固定的,注意梳孔度为0.5ug/ml。

不宜过低,染色成像不明显;不宜过的体积能点的下所有的样。

用枪头赶掉气泡。

高,导致背景太深。

摇匀要沿着瓶壁摇动,尽量减少气泡产生的可能性。

高浓度胶例如2%以上的EB很难摇匀,而且凝的速度也相对快,强烈建议跑完胶之后再用EB染色。

4.室温凝胶30分钟过程中不要碰到梳子,尽量保持胶的位置不移动。

时间不宜过久,导致胶干燥变形;不宜过短,影响胶内部孔径形成。

5.拔梳子,放入电泳槽。

缓缓地将梳子垂直从梳孔拔出,尽可能使梳子是同时从各个胶孔拔出的。

暂时不用的胶最好放入电泳槽电泳液中浸泡。

电泳液要浸没胶1mm。

三、上样电泳步骤注意事项 1.样品中加入loading buffer使其终浓度为1 X,混匀Loading buffer浓度不宜过低,点样时样品不能很好的沉在胶孔里;不宜过高,电泳时容易形成带形的变形。

质粒dna酶切实验报告实验目的:通过酶切实验分析质粒DNA的结构和性质。

实验原理:酶切是利用限制性内切酶切割特定的DNA序列的方法。

限制性内切酶是一种从细菌体内提取的一类酶,具有切割DNA的特异性。

实验步骤:1.实验准备:准备好所需试剂,包括限制性内切酶、缓冲液、质粒DNA等。

2.酶切反应:在一个离心管中,依次加入适量的缓冲液、质粒DNA、限制性内切酶及适量的蒸馏水,混匀后转入恒温水浴中进行酶切反应。

3.电泳分离:将酶切后的DNA溶液取出一定量,加入适量的电泳样品缓冲液,用于电泳分离。

4.染色观察:将分离出的DNA胶片浸泡于DNA染色剂中,染色后进行观察。

实验结果:通过电泳分离和染色观察,我们可以看到质粒DNA在电场作用下被分离成多个带状。

每个带状代表着一段特定长度的DNA序列,不同的长度代表着不同的DNA片段。

实验分析:1.酶切结果:酶切后的DNA片段的长度可以根据电泳结果得出。

通过比对DNA 片段与已知DNA序列的长度,我们可以推断得到质粒DNA的特异性序列。

如果我们使用了多种限制性内切酶,那么在电泳结果中会出现更多的带状。

2.质粒结构:通过酶切实验可以初步了解质粒DNA的基本结构。

如果酶切结果显示出多个相同长度的DNA片段,说明质粒DNA具有对称的环状结构。

如果酶切结果显示出不同长度的DNA片段,那么质粒DNA可能是线性的。

3.酶切效率:酶切效率是指限制性内切酶切割质粒DNA的效率。

酶切效率越高,产生的DNA片段长度越精确。

如果酶切反应时间过长或者酶切温度不合适,都可能导致酶切效率下降。

实验结论:通过质粒DNA酶切实验,我们可以初步了解质粒DNA的结构和性质。

这对于进一步研究质粒DNA的功能和应用具有重要意义。

《基因工程与细胞工程》质粒DNA的限制性酶切及琼脂糖凝胶电泳鉴定酶切图谱实验【实验目的】1、掌握实用的分子生物学基本操作技术;2、提高处理DNA样品的操作技能;3、学会使用限制性内切酶对DNA样品进行酶切;4、学会配制琼脂糖凝胶;5、学会使用电泳技术分析和鉴定DNA分子。

【实验原理】1、质粒DNA的限制性酶切DNA的酶法操作是DNA重组技术中一项最常用的工具。

特别是一系列限制性内切核酸酶的使用,能够在特异性位点切割DNA,对从分子水平上认识基因的结构与功能和进行重组DNA技术研究是非常有用的。

限制性内切酶来源于细菌,能够在特异性的目标序列中(即限制性酶切位点)切割双链DNA,从而产生特定的DNA片段(即限制性酶切片段)。

内切酶是细菌限制与修饰体系中的一员,能够使细菌细胞免受外源性DNA的侵害,即通过切割噬菌体DNA中的特异性位点来限制细菌噬菌体的繁殖,从而抑制噬菌体对细菌细胞内的入侵。

细菌通过修饰限制酶的识别位点来防止限制酶破坏其自身的DNA,通常是利用对识别位点中1个碱基的甲基化修饰来实现的。

历年来,从细菌细胞内分离纯化的限制性内切酶的种类在不断增加,并越来越多的被分子生物学家应用到DNA的体外操作中。

每种限制酶都能识别1段特异的DNA序列,其中最常见的是长度为4-6 bp的回文序列(反向重复序列)。

同时,不同种类的限制酶在识别的切割位点是不同的,有些可能是在识别位点的中间切开,产生平末端(钝末端);而另一些限制酶可能是将识别位点错位切开,生成5’或3’突出末端(黏性末端)。

表2列举了本实验中所使用的2种限制酶的识别位点和切割位点。

表2 2种限制酶的识别位点和切割位点注:↓或↑:表示酶切位点。

2、DNA限制性内切酶酶切图谱(1)图谱简介DNA限制性内切酶酶切图谱,又称DNA的物理图谱,它由一系列位置确定的多种限制性内切酶酶切位点组成,以直线或环状图式表示。

在DNA序列分析、基因组的功能图谱绘制、DNA的无性繁殖、基因文库的构建等工作中,建立限制性内切酶图谱都是不可缺少的环节,近年来发展起来的RFLP(限制性片段长度多态性)技术更是建立在它的基础上。

质粒DNA的限制性内切酶酶切及琼脂糖凝胶电泳分析摘要限制性内切酶发现于某些大肠杆菌体内,能够“限制”噬菌体对其感染并帮助将已殖入的噬菌体序列移除,可以识别双链DNA上特异序列(限制性位点)并酶切。

限制酶极大地促进了分子生物学、基因工程与遗传工程领域的进展。

[1]本实验通过对大肠杆菌质粒DNA的酶切处理,经琼脂糖凝胶电泳分离酶切片段,与未酶切的质粒DNA比较,分析酶切结果。

同时,本次电泳还鉴定了提取纯化的大肠杆菌基因组DNA的纯度,以及大肠杆菌HSP70基因的PCR产物。

关键词限制性内切酶;琼脂糖凝胶电泳引言自从从嗜血杆菌(Haemophilus influenza)中分离到第一种限制性内切酶---HindⅢ,[2]人们开始意识到限制性内切酶的巨大应用前景。

Daniel Nathans,Werner Arber和Hamilton O. Smith在1978年即因限制性内切酶的发现和在分子遗传学的应用被授予诺贝尔生理与医学奖。

人们将限制性内切酶应用到DNA重组技术中,在用基因重组型大肠杆菌大规模生产人胰岛素获得巨大的成功。

现在限制性酶切与PCR一样成为分子生物学中最常用的实验手段之一。

限制性内切酶被分成四种:Types I,II,III和IV。

Types I酶切位点距离识别位点较远,是具有限制性内切和甲基化修饰的多功能酶,作用时需要ATP和硫代腺苷甲硫氨酸(S-adenosyl-L-methionine),如EcoB,EcoK。

Types II酶切位点位于识别位点之中会较近距离,只具有限制性内切的单功能酶,作用时需要Mg2+,如EcoRI,HindIII。

Types III酶切位点距离识别位点较近,具有限制性内切活性,也被发现是修饰性甲基化酶复合物的一部分。

作用时需要ATP(但不水解ATP)和硫代腺苷甲硫氨酸(S-adenosyl-L-methionine)刺激反应,如EcoPI, HinfIII。

1.现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性核酸内切酶酶切后,进行凝胶电泳,使降解产物分开。

用酶H单独酶切,结果如图l。

用酶B单独酶切,结果如图2。

用酶H和酶B同时酶切,结果如图3。

该DNA分子的结构及其酶切图谱是()2.在DNA 测序工作中,需要将某些限制性内切酶的限制位点在DNA上定位,使其成为DNA 分子中的物理参照点。

这项工作叫做“限制酶图谱的构建”。

假设有以下一项实验:用限制酶Hind Ⅲ,BamHⅠ和二者的混合物分别降解一个4kb(1kb即1千个碱基对)大小的线性DNA 分子,降解产物分别进行凝胶电泳,在电场的作用下,降解产物分开,如下图所示。

据此构建这两种限制性内切酶在该DNA分子上的“限制酶图谱”如乙图,请判断正确的标示是()A. 2.8B. Hind ⅢC. 0.3D. BamHⅠ3.现有一长度为1000碱基对(bp)的DNA分子,用限制性核酸内切酶EcoRI酶切后得到的DNA 分子仍是1000bp,用KpnI单独酶切得到400bp和600bp两种长度的DNA分子,用EcoRI、KpnI 同时酶切后得到200 bp和600 bp两种长度的DNA分子。

该DNA分子的酶切图谱正确的是的()4.基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。

已知限制酶I的识别序列和切点是—G↓GATCC—,限制酶II的识别序列和切点是—↓GATC—。

根据图示判断下列操作正确的是()A.质粒用限制酶Ⅰ切割,目的基因用限制酶Ⅱ切割B.质粒用限制酶Ⅱ切割,目的基因用限制酶Ⅰ切割C.目的基因和质粒均用限制酶Ⅰ切割D.目的基因和质粒均用限制酶Ⅱ切割5.细菌蛋白质在极端环境条件下可通过肽链之间的二硫键维持稳定。

已知不同的多肽产物可因分子量不同而以电泳方式分离。

下列左图是一个分析细菌蛋白的电泳结果图,“-”代表没加还原剂,“+”代表加有还原剂,还原剂可打断二硫键,“M”代表已知分子量的蛋白质,右侧数字代表蛋白质或多肽的相对分子量。

质粒DNA的酶切和琼脂糖凝胶电泳鉴定[实验原理]限制性内切酶识别短的DNA序列并在识别序列内或旁侧特异性切割双链DNA。

对环状DNA有多少切口,就能产生多少个酶解片段,因此鉴定酶切后的片段在电泳凝胶中的区带数,就可以推断酶切口的数目,从片段的迁移率可以大致判断酶切片段大小的差别。

DNA分子在琼脂糖凝胶中泳动时有电荷效应和分子筛效应。

DNA分子在高于等电点的pH溶液中带负电荷,在电场中向正极移动。

由于糖—磷酸骨架在结构上的重复性质,相同数量的双链DNA几乎具有等量的净电荷,因此它们能以同样的速度向正极方向移动。

在一定的电场强度下,DNA分子的迁移速度取决于分子筛效应,即DNA分子本身的大小和构型。

具有不同的相对分子质量的DNA片段泳动速度不一样,可进行分离。

DNA分子的迁移速度与相对分子质量的对数值成反比关系。

凝胶电泳不仅可分离不同相对分子质量的DNA,也可以分离相对分子质量相同,但构型不同的DNA分子。

如上次实验提取的质粒,有3种构型:超螺旋的共价闭合环状质粒DNA(covalently closed circular DNA,简称CCCDNA),开环质粒DNA,即共价闭合环状质粒DNA 1条链断裂,(open circular DNA,简称OCDNA),线状质粒DNA,即共价闭合环状质粒DNA 2条链发生断裂(linear DNA,简称L DNA)。

这3种构型的质粒DNA分子在凝胶电泳中的迁移率不同。

因此电泳后呈3条带,超螺旋质粒DNA泳动最快,其次为线状DNA,最慢的为开环质粒DNA。

[仪器、材料与试剂](一)仪器与材料恒温水浴槽、电泳仪、电泳槽、紫外线透射仪、移液枪、质粒、HindI II酶、EcoRI酶(二) 试剂1 000 mL 5xTBE:Tris 54 g硼酸27.5 g 0.5 mol/L EDTA 20 mL(pH 8.0)凝胶加样缓冲液(6x):溴酚蓝0.25%蔗糖40%琼脂糖溴化乙锭溶液(EB) 0.5ug/mL[实验步骤](一) 酶切取5uLDNA溶液,加1uL酶切缓冲液,EcoRI酶1uL(2U),无菌水补至总体积10uL,37保温3h,加凝胶上样缓冲液(6X)2uL,准备下个实验进行电泳,分析质粒DNA的限制性酶切图谱。

一、限制性内切酶酶切注意事项在进行限制性酶切反应过程中,影响限制性酶切反应效果的因素较多,要设计酶切反应,一般均应考虑诸如酶切系统、温度条件、反应体积、底物性质及星型反应等因素。

根据各种不同的条件,酶切反应的设计一般应注意以下问题:1. 大多数限制酶贮存在50%甘油溶液中,以避免在-20℃条件下结冰。

当最终反应液中甘油浓度大于12%时,某些限制酶的识别特异性降低,从而产生星活性,更高浓度的甘油会抑制酶活性。

因此加入反应的酶体积不超过反应总体积的1/10,避免限制酶活性受到甘油的影响。

2. 浓缩的限制酶可在使用前用1×限制酶缓冲液稀释,但切勿用水稀释以免酶失活,用水稀释的酶不能长期保存。

3. 反应体系中Mg2+是限制酶仅有的共同因子,当用其它二价阳离子代替Mg2+或加入能螯合Mg2+的EGTA或EDTA时,酶活性会被抑制,或改变酶的特异性,导致星型反应。

4. 多种因素可引发星型反应:①非最适的pH;②Co2+、Mn2+、2n2+取代Mg2+;③酶浓度大于25u/ug;④盐浓度降低;⑤高浓度甘油的存在(>12%);⑥有机溶剂的存在。

5. 反应混合物中DNA底物的浓度不宜太大,小体积中过高浓度的DNA会形成粘性DNA溶液抑制酶的扩散,并降低酶活性。

建议酶切反应的DNA浓度为0.1-0.4ug/ul。

6. 酶切反应所加入的酶量应适中,根据底物的种类、量的多少和体积的大小而定,对不同的限制酶,各厂家均有一最大的消化量指标可参考。

7. 当要用两种或两种以上限制酶切割DNA时,如果这些酶可以在同种缓冲液中作用良好,则两种酶可同时切割,如果这些酶所要求的缓冲液有所不同,则可采用以下两种替代方法:①先用在低离子强度的缓冲液中活性高的酶切割DNA,然后加入适量NaCl及第二种酶,继续反应;②使用能够使多数内切酶均表现较高活性的单种缓冲液。

8. 用同一种酶切割不同的DNA时,所需酶量不同,可根据DNA底物上酶切位点的多少与λDNA 存在位点的数目比较后,决定用酶量。

PCR产物的酶切及琼脂糖凝胶电泳回收限制性内切核酸酶消化DNA限制性内切核酸酶(restriction enzyme) 是一类识别DNA上3-8个特定核苷酸序列并产生切割反应的内切核酸酶(endonuclease)的总称。

在基因操作中,这些酶作为“剪刀”对DNA起剪切作用,是分子生物学研究中不可缺少的酶之一。

限制内切酶切出的三种断口在酶切实验中:如果用同一种酶切割载体和插入DNA两者能正确连接,但不能确定方向。

如果用同的限制酶切割,所得的单链突起能互补,则两者能正确连接。

但也不能确定其方向。

若限制酶切割所得的片段是平末端,虽能连接,但效率低,而且不能确定其方向。

用两种不同的限制酶共同切割载体和插入片断,而且所得两末端结构不同,连接后就能确定其方向。

因此,运用两种不同的限制酶的模式被广泛应用。

在我们今天的实验中,用到两种限制性酶分别是BamH I和Hind III,这两种酶切割后产生的片段都具有粘性末端,可以保证酶切产物与载体正确的连接。

酶切体系PCR产物0.5μg Buffer K(10X)5μlddH2O加至48μlBamHⅠ(20U/ul)1μlHind III(20U/ul)1μl 总体积50μl将酶切体系按顺序加好后柔和混匀,放入已预热的37℃的水浴锅(或37℃培养箱)中,使反应体系在这个温度下进行酶切。

在酶切实验中需要注意的事项1 反应Buffer2 酶切位点的保护碱基3 酶切反应温度4 酶切体系的体积每一种酶都具有相应的反应缓冲液,反应缓冲液可能相同也可能不同。

一般同一公司的酶的缓冲液可以通用,不同公司的一般不相同。

若不同酶使用相同的缓冲液,则可同时加入,若使用不同的缓冲液,则只能在第一个酶切完成后,进行酚抽提,乙醇沉淀,再进行另一个酶的消化。

保护碱基限制性内切酶的酶切位点两侧的保护碱基是在设计PCR的引物时加入的。

BamHⅠ的保护碱基ATT GGATCCATGGCGAATTCCGGCGAAGA Hind III的保护碱基ACC AAGCTTGATGGTGGAAGAAGGAGC酶切反应温度37°C对于大多数酶来说是最佳反应温度。

限制性内切酶酶切的常见问题及解决方法限制性内切酶酶切的常见问题及解决方法,个人觉得总结得很好,特转贴供本供大家分享。

酶切现问题,看内切酶说明书,相应试剂公司目录。

不同公司出产的内切酶,菌株来源、制备工艺、纯度活力、酶切活性优化可能不同,。

可在上面找到酶单位定义、保存条件、酶切体系[buffer及与其它酶双切的buffer等]、酶切反应温度[有些酶是在50、55或30等温度下反应的]、酶是否受甲基化影响、是否有星号活性及出现星号活可能因素、保护性碱基,同尾酶、同裂酶1. 酶切不开或不完全1.1 质粒问题纯度差或残留酶切抑制物最为常见。

杂蛋白存在会影响酶切,表现为A260/A280低于1.8;抑制物常见酚、盐、乙醇等;【重新提DNA,使用可靠试剂盒或可靠手工提取试剂,1.2 酶的问题:确认内切酶有效 [很多内切酶虽然有过期时间,但过期后只要能够有效酶切,可用。

确认酶切效果不好,做标记,更换] 。

【题外话:用内切酶注意】a. 内切酶如无特殊要求,保存-20~-30度。

并非越低越好,酶通常是保存在50%甘油缓冲液中,温度过低时,酶会发生冻结(运输过程例外,由于酶需要低温运输,所以方便的情况下是使用干冰,酶会冻结,但冻结次数有限,相对是一种比较好的选择),如果是经常使用的话,酶会被反复冻融,从而降低了活性。

当然如果温度过高,呵呵,你就自己想去吧。

b. 酶在使用时应置于冰盒中取酶。

这点大家都清楚,不过多强调也没坏处。

因为实验室有些同学,酶取出后是放在冰盒上的,但有两点忽略了:拿酶的时候,手不是抓着管子上端,而握在管子的底部,相当于用手在给酶进行加热;有些酶是放在冰盒中,但吸酶的时候,还是将酶拿出来。

偶尔一次没有大碍,反复如此,可能会影响酶活。

c. 酶使用完后应尽快旋紧盖子。

有时我们可以发现,即使是-20~-30度放置,酶仍然会冻结。

个人认为的可能原因是由于在配置酶切反应时,酶管的盖子在较长时间的开着,甘油会吸取空气中的水分,对于常用的大包装的酶有时就会出现冻结现象。

生物化学与分子生物学教研室

生物化学与分子生物学教研室一、实验目的

生物化学与分子生物学教研室二、实验原理

),并在这个顺序

GAATTC

CTTAAG

EcoRⅠ

NNNNNN5’

pTA2载体后获得的重组载体pTA2-p53进行酶切分析,外源p53基因

( p53基因是人体抑癌基因,失活对肿瘤形成起重要作用。

)

带电质点在电场中向与其相反的电极进行泳动的现象。

的磷酸根残基,在

:在电泳前向凝胶预加核酸染料,电泳过程中染料同DNA结合,电泳后在紫外光照射下,可观察到荧光,从

Eppendorf管封上封口膜于37℃水浴(金属浴)中酶切(酶切时间需小于2小时,以免产生星号活性)。

DNAmarker;泳道2:

电泳检测示例

反应时间:一般酶切鉴定30分钟就可以了,如果酶减少,

一般要求在最后加酶,且。