DLVO理论及其在浮选中的应用

- 格式:pdf

- 大小:357.26 KB

- 文档页数:6

dlvo理论DLVO理论是描述分散系统中粒子间相互作用的一个理论模型。

它由德比和黑克斯于1954年提出,被广泛用于解释和预测胶体粒子在溶液中的相互作用及其对分散系统稳定性的影响。

DLVO理论主要考虑两个相互竞争的力,即范德华力和重合力。

范德华力是由于电子云的波动引起的瞬时偶极矩产生的吸引力。

它的大小与粒子间的距离成反比,随着距离的增加迅速减小。

应用DLVO理论时,通常用Lennard-Jones势来近似描述范德华力。

重合力是由于带电粒子之间的电荷引起的排斥力。

它的大小与电荷的平方成反比,随着电荷的增加而增大。

重合力的计算通常使用库仑势。

DLVO理论假设胶体粒子在溶液中是均匀分布的,在它们之间不存在其他相互作用力。

实际上,除了范德华力和重合力以外,还存在其他相互作用力,如静电双层作用和浸润作用等。

这些相互作用力会对DLVO理论的适用范围和预测结果产生一定影响。

DLVO理论对于胶体稳定性的研究提供了基本的框架。

根据DLVO理论,当范德华力和重合力之间达到平衡时,胶体粒子处于稳定状态。

如果范德华力大于重合力,胶体粒子会聚集在一起;如果重合力大于范德华力,胶体粒子会分散。

然而,DLVO理论并不完全适用于所有的胶体系统。

因为在实际环境中,胶体粒子可能会存在表面改性、溶解度的变化、电荷中性化等因素的影响。

因此,为了更准确地描述胶体系统,研究者们不断对DLVO理论进行改进和修正,提出了许多扩展模型,如双层电位理论、施特恩-卡丹斯基方程等。

总之,DLVO理论是描述分散系统中粒子相互作用的重要理论模型。

它为胶体稳定性的研究提供了基本框架,但其适用范围有限,需要根据具体实际情况进行修正和改进。

通过不断的实验研究和理论探索,我们可以更好地理解和预测分散系统的行为,为相关领域的应用提供理论基础。

深入理解DLVO理论对于解决胶体系统中的分散问题和稳定性控制具有重要意义,并为相关领域的发展和应用提供了理论指导。

正因如此,在过去的几十年里,人们对DLVO理论进行了大量的研究和实验验证,并取得了丰富的研究成果。

的。

因此,在图4和图5的两条等ΔB线上,α值是相同的。

如改变P C的值做实验,当P C增大,α的值也相应增大。

由于P C变化不大,在一级近似上可视精矿率不变。

在这一推断下,曲线上各点所代表的处理量与其所内含的产量是成正比的。

本文以处理量为变量进行的分析和结论,同样应适用于以精产量为变量的情况。

即是说,在产品质量标准不变的前提下,以处理量为变量所得到的最佳参量配置就是以产量为变量所得到的最佳参量配置。

参考文献〔1〕 R.G erber and R.Birss,High Gradient Magnetic Separation, England Research Studies Press,1983〔2〕 Y.J.Yu,H.L.Nan etc,Feasibility study on kaolin clay pu2 rification and coal desulphurization by superconducting HGMS,Cryogenics》Vol.30,September Supplement1990,(收稿日期 1999年4月10日)〔作者简介〕南和礼 中国科学院电工研究所副研究员煤泥水悬浮液体系中EDL VO理论及应用郭玲香(太原理工大学・030024) 欧泽深(中国矿业大学・徐州 221008)胡明星(东南大学・上海 210000) 摘 要 阐述了EDLVO理论的基本原理,并计算了煤泥水悬浮液体系中颗粒间的作用能。

煤是天然疏水性矿物,煤粒表面间的疏水吸引力对颗粒的凝聚起主导作用。

计算结果表明:EDLVO理论综合考虑颗粒间的各种相互作用能,能够很好地说明细粒煤的凝聚与分散行为。

关键词 煤泥水 颗粒 相互作用 EDLVO理论EDL V O THEOR Y AN D ITS APPL ICATION IN COALSL URR Y SUSPENSIONGuo Lingxiang(Taiyuan University of Technology)Ou Zeshen(China University of Mining&Technology)Hu Mingxing(S outheast University)Abstract:Not only the basic principle of the EDLVO theory has been expounded,but also the every kind interaction of fine coal particles in coal slurry suspension is calculated in this paper.Coal has the character of nat2 ural hydrophobicity,and the hydrophobic interaction between particles is a decisive factor to the aggregation of particles in hydrophobic suspension.The calculated results show that only the EDLVO theory can explain suc2 cessfully the aggregation or dispersion of fine coal particles.K eyw ords:Coal slurry,Particle,Interaction,EDLVO theory 近十几年来,化学工作者发现在亲水或疏水胶体粒子间存在某种特殊的相互作用力,对胶体分散体系的稳定性起决定性作用,从而提出了EDLVO理论〔1〕。

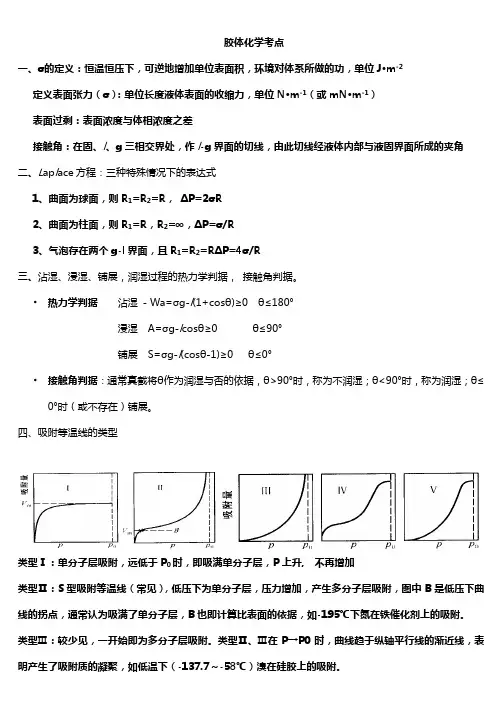

胶体化学考点一、σ的定义:恒温恒压下,可逆地增加单位表面积,环境对体系所做的功,单位J〃m-2定义表面张力(σ):单位长度液体表面的收缩力,单位N〃m-1(或mN〃m-1)表面过剩:表面浓度与体相浓度之差接触角:在固、l、g三相交界处,作l-g界面的切线,由此切线经液体内部与液固界面所成的夹角二、L ap l ace方程:三种特殊情况下的表达式1、曲面为球面,则R1=R2=R,ΔP=2σR2、曲面为柱面,则R1=R,R2=≦,ΔP=σ/R3、气泡存在两个g-l界面,且R1=R2=RΔP=4σ/R三、沾湿、浸湿、铺展,润湿过程的热力学判据,接触角判据。

•热力学判据沾湿 - Wa=σg-l(1+cosθ)≥0 θ≤180°浸湿 A=σg-l cosθ≥0 θ≤90°铺展 S=σg-l(cosθ-1)≥0 θ≤0°•接触角判据:通常真截将θ作为润湿与否的依据,θ>90°时,称为不润湿;θ<90°时,称为润湿;θ≤0°时(或不存在)铺展。

四、吸附等温线的类型类型Ⅰ:单分子层吸附,远低于P时,即吸满单分子层,P上升, 不再增加类型Ⅱ:S型吸附等温线(常见),低压下为单分子层,压力增加,产生多分子层吸附,图中B是低压下曲线的拐点,通常认为吸满了单分子层,B也即计算比表面的依据,如-195℃下氮在铁催化剂上的吸附。

类型Ⅲ:较少见,一开始即为多分子层吸附。

类型Ⅱ、Ⅲ在P→P0时,曲线趋于纵轴平行线的渐近线,表明产生了吸附质的凝聚,如低温下(-137.7~-58℃)溴在硅胶上的吸附。

类型Ⅳ:低压下产生单分层吸附,压力增加,吸附剂的孔隙结构中产生毛细凝聚,急剧上升,毛细孔中装满吸附质后, 不再上升。

如常温下,苯在硅胶上的吸附。

类型Ⅴ:低压下即产生多分子层吸附,压力增加,毛细凝聚五、单分子层吸附理论假设(1)被吸附分子间无作用力,因而分子脱附不受周围分子的影响。

微细粒级钛铁矿浮选中DLVO理论的应用------钒钛物理化学之系列学术讲座原创邹建新教授等朱阳戈等采用DLVO理论对微细粒级钛铁矿浮选过程的凝聚、分散等进行了研究。

(1)DLVO理论DLVO理沦是解释胶体稳定性的理论,可用于计算矿物颗粒的相互作用机理。

该理论以胶体粒子问的相互吸引和相互排斥为基础,当粒子相互接近时,这两种相反的作用力就决定了胶体分散体系的稳定性。

若令V T D为胶体粒子间相互作用总能量,则:(2.17)式中V w为颗粒例范德华相互作用能,V E为颗粒问的静电相互作用能。

对于球形颗粒问的范德华作用能表达式为:(2.18)式中:A为Hamake常数,R1、R2分别为两种矿物颗粒的半径,H为颗粒的间距。

颗粒1和颗粒2在介质3中相互作用的Hamaker常数由下式给出:(2.19)对于半径分别为R l和R2的不同粒子间的静电相互作用能如下式:(2.20)其中:式中εa=ε0εr,ε0为真空中绝对介电常数8. 854x10-12C-2J-1m-1,εr 为分散介质的绝对介电常数,水介质的εr = 78 .5 C-2J-1m-1,则εa=6 .95x 10-10 C-2J-1m-1,φ01和φ02分别为两种矿物的表面电位,单位为v,H为两颗粒间距离,单位为nm,κ-1为Debye长度,单位为nm,代表双电层厚度,在298K时,对于1:1型电解质:(2.21)式中C为离子体积摩尔浓度mol·l-1。

假定C=10-3 mol·l-1,则K=0.104nm-1。

(2)扩展的DLVO理论由于在浮选体系中各种浮选药剂的存在,经典的DLVO理论不能圆满的解释浮选剂存在下矿物颗粒的聚集分散行为,甚至得出完全相反的结果。

EDLVO理论主要是在胶体分散体系中,在粒子间相互作用的DLVO理论所涉及的范德华力和静电力的基础上加上其他可能存在的各种相互作用力,即矿物粒子间相互作用总能量可由公式给出:(2.22)式中:V w为范德华力作用能,V E为静电力作用能,V HR为水化相互作用排斥能,V HA为疏水相互作用吸引能,V SR为空间稳定化作用能,V MA为磁吸引势能。

《资源加工学》考试试卷

姓名:班级:学号:计分:

(注意:请在答题纸上作答)

一、名词解释(共15分,每题3分,任选5题作答)

1.增溶作用

2.临界胶团浓度(CMC)

3.HLB值

4.DLVO理论

5.相比

二.简答论述题(40分)

1. 润湿现象中沾湿、铺展和浸润三种类型的区别和联系?(6分)

2. 简述半胶束吸附现象及其在浮选中的应用,并简述半胶束吸附与临界胶团浓

度有何区别与联系?(8分)

3. 异极性浮选捕收剂的结构有何特点?主要有哪些类型?(5分)

4. 大分子药剂的抑制、絮凝和分散机理分别是什么?(7分)

5. 什么是化学分选?它与物理分选和表面物理化学分选相比有何特点?具体适

用范围如何?(8分)

6. 影响浮选药剂性能的因素有哪些?捕收剂的亲固基团与矿物表面吸附遵循什

么原则?(6分)

三. 计算论述题(30分)

1. 某选矿厂药剂配置搅拌桶直径D为1.5m,标定有效药液配置高度为1.1m,

每次加入一桶W为100kg丁黄药。

设药液近似于水的密度1000kg/m3,求药液质量分数WB(重量浓度)。

(6分)

2、某一浮选试验试样重500g,磨矿时加水230ml,浮选时加浓度0.5%的黄药

8.5ml,添加每滴为5mg的松醇油4滴。

问这个实验的磨矿浓度(%)是多少?

黄药和松醇油的用量(单耗g/t)各多少?(6分)

3.计算C16H31SO4Na得HLB值,并说明其用途。

(6分)

4. 如何应用浮选电化学中的Eh-pH图来解释浮选作用机理?(12分)。

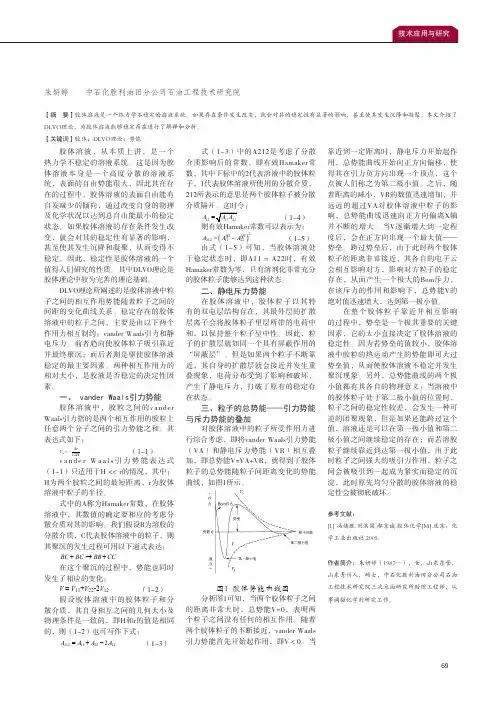

69胶体溶液,从本质上讲,是一个热力学不稳定的溶液系统。

这是因为胶体溶液本身是一个高度分散的溶液系统,表面的自由势能很大,因此其在存在的过程中,胶体溶液的表面自由能有自发减少的倾向,通过改变自身的物理及化学状况以达到总自由能最小的稳定状态。

如果胶体溶液的存在条件发生改变,就会对其的稳定性有显著的影响,甚至使其发生沉降和凝聚,从而变得不稳定。

因此,稳定性是胶体溶液的一个值得人们研究的性质。

其中DLVO理论是胶体理论中较为完善的理论基础。

DLVO理论所阐述的是胶体溶液中粒子之间的相互作用势能随着粒子之间的间距的变化曲线关系。

稳定存在的胶体溶液中的粒子之间,主要是由以下两个作用力相互制约:vander Waals引力和静电斥力。

前者趋向使胶体粒子吸引靠近并最终聚沉;而后者则是驱使胶体溶液稳定的最主要因素。

两种相互作用力的相对大小,是胶液是否稳定的决定性因素。

一、 vander Waals引力势能胶体溶液中,胶粒之间的vander Waals引力指的是两个相互作用的胶粒上任意两个分子之间的引力势能之和。

其表达式如下:12Ar V H=−(1-1)v a n d e r W a a l s 引力势能表达式(1-1)只适用于H << r的情况,其中:H为两个胶粒之间的最短距离,r为胶体溶液中粒子的半径。

式中的A称为Hamaker常数,在胶体溶液中,其数值的确定要相应的考虑分散介质对其的影响。

我们假设B为溶胶的分散介质,C代表胶体溶液中的粒子,则其聚沉的发生过程可用以下通式表达:BC BC BB CC+→+在这个聚沉的过程中,势能也同时发生了相应的变化:V = V 11+V 22-2V 12 (1-2)假设胶体溶液中的胶体粒子和分散介质,其自身相互之间的几何大小及物理条件是一致的,即H和r的值是相同的,则(1-2)也可写作下式:2121122122A A A A =+− (1-3)式(1-3)中的A212是考虑了分散介质影响后的常数,即有效Hamaker常数,其中下标中的2代表溶液中的胶体粒子,1代表胶体溶液所使用的分散介质,212所表示的意思是两个胶体粒子被分散介质隔开。

低品位含钒资源高效利用的物理化学研究-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:钒是一种重要的稀有金属元素,广泛用于钢铁冶金、化工等领域。

然而,传统的钒资源主要来自高品位矿石,这类资源储量有限且采选成本较高。

为了满足日益增长的钒需求,低品位含钒资源的高效利用成为了矿产资源领域的研究热点。

随着科技的不断发展,物理化学研究为低品位含钒资源的高效利用提供了新的解决方案。

通过物理化学手段,可以提高低品位含钒矿石的钒含量,降低矿石中的杂质含量,实现资源的有效提取。

这将不仅有助于降低生产成本,提高经济效益,同时也能减少环境污染,实现可持续发展。

本文旨在对低品位含钒资源高效利用的物理化学研究进行总结和分析。

首先,将介绍低品位含钒资源的特点,包括资源分布、矿石性质等方面的内容。

然后,将详细介绍物理化学方法在低品位含钒资源高效利用中的应用,包括浮选、磁选、重选等方面的研究进展。

最后,对目前的研究进行总结,提出未来低品位含钒资源高效利用的研究方向。

通过对低品位含钒资源高效利用的物理化学研究的深入了解,我们可以更好地把握资源开发的趋势,有效利用有限的钒资源,推动相关产业的可持续发展。

同时,本文的研究成果也将为其他类似的矿产资源的高效利用提供借鉴和参考。

希望通过本文的分享,能够激发更多科研人员对低品位含钒资源高效利用的物理化学研究的兴趣,为推动我国矿产资源领域的创新发展做出贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面的描述:1.2 文章结构本文共分为三个主要部分:引言、正文和结论。

第一部分是引言,主要对本文的主题进行概述,并介绍了本文的结构。

首先,对低品位含钒资源的问题进行说明,包括其特点、存在的挑战和亟待解决的问题。

其次,引言部分介绍了本文的结构,即包括引言、正文和结论三个部分。

引言的目的是为了引起读者的兴趣,使其了解本文的主题和研究目的。

第二部分是正文,主要包括两个子部分:低品位含钒资源的特点和高效利用低品位含钒资源的方法。

《选矿学》课程介绍一、课程性质选矿学是研究矿物分选、分离、富集、综合利用矿产资源的一门综合性技术科学,是矿物加工工程专业的主干课程和专业核心课程。

本课程整合了筛分破碎技术、重力选矿技术、浮游分选技术、分离技术等四门课程内容,通过该课程学习,使学生掌握各种矿物加工方法的基本理论、矿物加工工艺及相应的机械设备的工作原理及其应用实践,使学生掌握牢固的专业基础知识,培养学生在工程实践中善于发现问题、分析问题、解决问题的能力。

二、适用专业矿物加工工程专业三、先修课程高等数学、大学物理、流体力学、无机化学、有机化学、物理化学、工程制图、煤化学四、课程的教学内容1.破碎理论及破碎机械、磨矿与磨矿机械、粒度分离技术与设备、超细粉体技术。

2.重选基本原理、重介质分离技术、跳汰分离技术、流膜分离技术、重选生产工艺、物料可选性及重选工作效果评价。

3.矿物界面分选基本原理和方法、浮选药剂、浮选设备、典型浮选过程、其他界面分选方法、浮选工艺与实践。

4.固体物料脱水工艺,粗、细物料脱水设备、浓缩分级沉淀、凝聚与絮凝、干燥与除尘。

5.典型矿物加工实践。

五、课程的教学特点1."选矿学"课程结构新体系和教学大纲充分体现加强基础,切实拓宽专业面;2.突出素质教育和创新人才培养。

课程教学利用校内矿物加工实验技术、校外现场生产实习、导师制下实施的大学生科技训练计划开展第二课堂这三个层次的实践环节,培养学生的动手能力、分析问题和解决问题的能力,激发学生创造性思维,培养创新能力。

3.利用现代教育技术手段,全面改革课程教学模式和教学方法,部分内容开展双语教学。

(1)研制开发了课程教学多媒体课件,切实解决了教学重点和难点,增加信息量,拓宽专业面。

(2)课堂讲授运用启发式、探究式、综合法以及生产实际案例分析教学,激发学生自主性学习和研究性学习;(3)采用讲课、大作业、讨论、小论文等灵活多样的形式,激发学生的学习热情和兴趣,体现以学生为主体的教学观念。

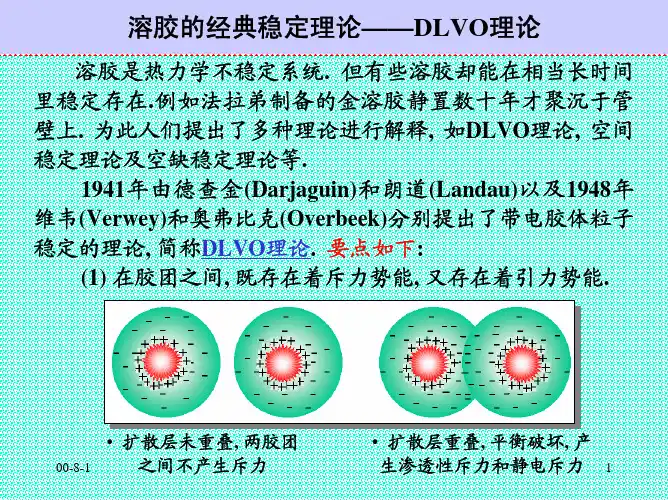

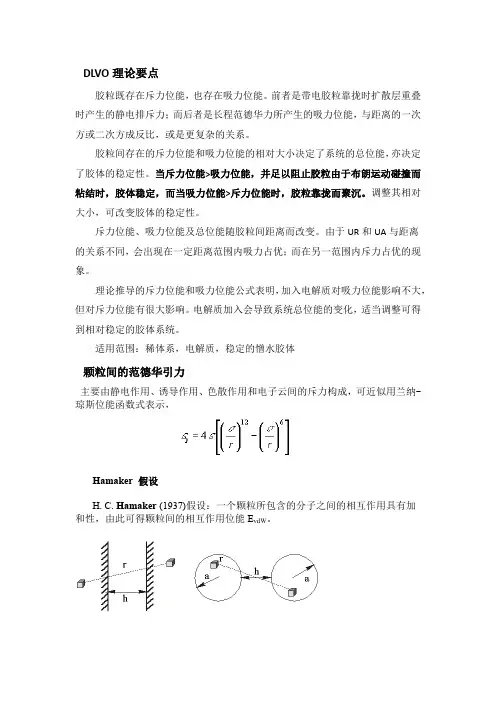

DLVO理论要点胶粒既存在斥力位能,也存在吸力位能。

前者是带电胶粒靠拢时扩散层重叠时产生的静电排斥力;而后者是长程范德华力所产生的吸力位能,与距离的一次方或二次方成反比,或是更复杂的关系。

胶粒间存在的斥力位能和吸力位能的相对大小决定了系统的总位能,亦决定了胶体的稳定性。

当斥力位能>吸力位能,并足以阻止胶粒由于布朗运动碰撞而粘结时,胶体稳定,而当吸力位能>斥力位能时,胶粒靠拢而聚沉。

调整其相对大小,可改变胶体的稳定性。

斥力位能、吸力位能及总位能随胶粒间距离而改变。

由于UR和UA与距离的关系不同,会出现在一定距离范围内吸力占优;而在另一范围内斥力占优的现象。

理论推导的斥力位能和吸力位能公式表明,加入电解质对吸力位能影响不大,但对斥力位能有很大影响。

电解质加入会导致系统总位能的变化,适当调整可得到相对稳定的胶体系统。

适用范围:稀体系,电解质,稳定的憎水胶体颗粒间的范德华引力主要由静电作用、诱导作用、色散作用和电子云间的斥力构成,可近似用兰纳-琼斯位能函数式表示,Hamaker假设H. C. Hamaker (1937)假设:一个颗粒所包含的分子之间的相互作用具有加和性,由此可得颗粒间的相互作用位能E vdW。

决定于ε、σ等,或颗粒中分子的极化率、电容率的分子特性。

哈梅克常数AH60年代以后,采用量子电动力学方法,计入了多体相互作用(不采用对加和性)。

发现A H随颗粒间距变化,故当h很小或很大时,高次项可略,这时,与h成反比。

颗粒间的范德华引力使颗粒互相趋近而聚结,不利于稳定。

胶粒间的长程van der Waals引力Keeson力:Debye 力:London力:由Hamaker结果:颗粒间的静电斥力颗粒的表面电荷颗粒通过不同途径常能得到电荷。

当颗粒表面带有电荷,在颗粒-溶液界面上即产生扩散双电层。

当它们互相接近,两个双电层相互重叠,即产生静电斥力,相应的静电位能随距离的变化为:e为溶剂电容率,Z为溶液中离子的电荷数,ψM为表面电势。

2014年硕士研究生入学试题(B卷标答)考试科目:830固体物料分选原理及工艺(共三大题,满分150分)一、名词解释(每小题5分,共20分)1.何谓双电层结构?答:双电层包括矿物表面及其所联系的一层溶液,分为定位离子层和外层,外层包括紧密层(又称Stern层)和扩散层。

双电层外层与内层定位离子符号相反起电性平衡作用的离子称为配衡离子。

配衡离子对表面没有特殊的亲和力,是靠静电吸着的。

矿物表面的荷电层决定其表面的电位符号,荷正电时,表面电位为正,反之亦然。

根据表面荷电的起因,一般认为定位离子为H+和OH-,而对于其它离子型矿物以及硫化矿物而言,组成矿物晶格的同名离子即为定位离子2.何谓矿物晶体表面的饱和键力和不饱和键力?答:矿物晶体内部的任一质点,由于与周围分布的相邻质点相互作用,使键力处于平衡饱和状态,习惯称为饱和键力;而位于晶体表面,例如面心附近的任一质点,则除了在此平面内以及朝向立方体内部的键力因与相邻质点相互作用得到饱和外,在朝向空间这个方向,面心附近的质点的键力则未得到补偿,因而处于未饱和状态,称为不饱和键力或表面不饱和键能。

由此可见,处于表面的质点对外界具有吸附其它物质的能力和作用活性。

同样,位于棱边上的任一质点,将在两个方向上具有不饱和键力,即棱边上质点的键力不饱和程度较高,其对外界具有较高的吸附能力和作用活性。

而位于任一顶角的质点,则因在三个方向上都有不饱和键力,所以位于顶角处的质点不饱和键力最强,即顶角处质点的键力不饱和程度最高,对外界吸附活性也最高,作用也最强烈。

以上说明,矿物经破碎、磨细后,不管是沿任何方向发生破裂,在断裂面上的质点均存在着不饱和键力,且在不同部位未得到补偿键力的不饱和程度亦不相同,其在断裂面不同部位具有不同的吸附能力和作用活性。

这些具有不饱和键力的表面对气体分子、水分子、药剂分子、离子或水溶液中的其它分子、离子,均会发生吸附作用。

值得注意的是,矿石经破碎磨细后,其比表面虽随之增大,形成的棱、角吸附“活性中心”亦增加更多。

65胶体稳定性的DLVO 理论胶体(憎液溶胶)是一个高度分散的系统,它有很大的表面自由能,且具有自发降低表面自由能的倾向,这就是说,在本质上,憎液溶液胶属于热力学不稳定系统。

某些物理条件的改变,特别是电解质的加入,会显著地影响它的稳定性,使它聚集而沉淀。

早在一个世纪前,Schulze(舒尔茨)和Hardy(哈迪)就经验发现,异号离子的电荷数对溶胶的聚沉影响很大。

电荷数(价数)愈高,聚沉能力愈大。

如果将使溶胶聚沉的电解质最低浓度称为聚沉值,则一价、二价和三价异号离子的聚沉值之比约为66)31(:)21(:1,这个规律称为Schulze —Hardy 规则。

怎样解释这个规则,就成了胶体稳定性理论必须面对的首要任务。

直到上个世纪的四十年代,这个问题才被两位前苏联学者Дерягин(杰里亚金)、Ландау(朗道)和两位荷兰学者Verwey(弗威)和Overbeek(奥弗比克)所解决,因此,称为DLVO 理论。

本专题就专门来介绍这个理论。

鉴于理论是建立在数学解析的基础上,下面的介绍只取推导的结果,而将介绍的重心放在物理意义上。

1.DLVO 理论这个理论完全着眼于溶胶粒子的作用势能与粒子间距的关系。

认为粒子间存在着两个相互制约的作用力,一是van der Waals 引力,它要使粒子兼并而聚沉。

另一是扩散双电层重迭所引起的静电斥力,它是维护溶胶稳定的原因。

因此,溶胶是否能够相对地稳定就取决于这两种力谁占据优势,DLVO 理论的首要任务便是分别计算粒子之间的引力和斥力势能与粒子间距的定量关系。

(1) 粒子间的van der Waals 引力势能如所周知,分子之间是存在短程的van der Waals 引力的,这种力的大小与分子间距的7次方成反比。

它包括分子间的偶极—偶极作用,偶极与诱导偶极的作用和分子间的色散作用。

后者亦称London 力,在胶体中常常起着主要的作用,量子力学算得,London 力的引力势能与分子间距的关系可由下式表示662A 43−−−=−=x x h V βνα (65-1) 式中h 为Planck 常数, ν为分子的特征振动频率,α为分子的极化率,x 为分子间距,负号表示吸引。

dlvo在药剂学中的应用

DLVO(Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek)是描述胶体颗粒

间作用力的经典理论。

在药剂学中,DLVO理论常被应用于分析和解释药物胶体系统的稳定性、胶体粒子的聚集行为以及药物释放过程等现象。

1. 药物稳定性分析:DLVO理论可以用来预测和解释药物胶体系统的稳定性。

通过计算胶体粒子表面电荷之间的相互作用力(DLVO力),可以预测胶体颗粒之间的聚集行为。

药剂学研究人员可以根据DLVO理论预测胶体系统的稳定性,并通过

调整药物配方中的电解质浓度和pH等因素来控制胶体粒子的

稳定性。

2. 胶体粒子聚集控制:DLVO理论还可以用于理解和控制药物胶体粒子的聚集行为。

根据DLVO理论计算得到的聚集势能,可以用来预测胶体粒子的聚集速率和程度。

药剂学研究人员可以通过调整药物配方中表面活性剂、缓冲剂等因素,来控制胶体粒子的聚集行为,进而影响药物的释放行为和效果。

3. 药物释放过程:DLVO理论也可以应用于解释药物释放过程中的胶体粒子间相互作用。

胶体粒子的聚集行为及其与周围介质的相互作用,会影响药物在胶体系统中的释放速率和方式。

通过DLVO理论计算胶体粒子的聚集势能和释放速率,可以

对药物释放过程进行预测和优化。

总之,DLVO理论在药剂学中的应用广泛,可以帮助研究人员

理解和控制药物胶体系统的稳定性、聚集行为和释放过程,有助于提高药物的稳定性和疗效。

dlvo理论DLVO理论是描述胶体颗粒相互作用的一种理论模型,由德比积分理论(DL)与范德华力(VO)理论的结合形成。

德比积分理论主要描述颗粒之间的电双层相互作用,而范德华力理论主要描述分散相颗粒之间的范德华力作用。

这两者相结合可以很好地描述胶体颗粒之间的相互作用机制。

DLVO理论的核心是电双层作用和范德华力作用。

在DLVO 理论中,电双层作用是因为离子在液相中的溶解而形成的,胶体颗粒表面带有一定的电荷,周围的溶液中也存在一定浓度的离子,这些离子在胶体颗粒表面形成一个电双层。

电双层作用由静电斥力和静电吸引力组成,胶体颗粒之间的电双层作用力趋向于使颗粒之间产生排斥效应。

范德华力作用是由于分散相颗粒之间的分子间吸引力导致的,范德华力趋向于使颗粒之间产生吸引效应。

DLVO理论通过考虑颗粒之间的电双层作用和范德华力作用,可以预测和解释胶体系统中颗粒的聚集和分散现象。

当电双层作用力和范德华力作用力之间的平衡处于一定状态时,胶体颗粒之间的相互作用力为零,此时颗粒将保持分散状态。

而当电双层作用力和范德华力作用力之间的平衡失去平衡时,就会发生颗粒的聚集现象。

因此,DLVO理论可以用来解释胶体分散体系的聚集机制。

在应用DLVO理论时,需要考虑离子强度、离子价数、电介质常数、胶体颗粒的表面电荷密度和范德华作用力常数等因素的影响。

另外,还需要考虑胶体颗粒的形状、大小、浓度以及温度等因素对DLVO理论的影响。

通过这些关键因素的分析和考虑,可以更准确地预测和解释胶体分散体系的聚集和分散现象。

总而言之,DLVO理论是一种描述胶体颗粒相互作用的理论模型,能够重要的解释和预测胶体系统中颗粒的聚集和分散现象。

在实际应用中,需要考虑多种因素的影响,并进行实验验证,以提高DLVO理论的准确性和可靠性。

DLVO理论是指描述胶体颗粒在液体介质中的相互作用的理论,它是由荷兰物理学家DLVO在20世纪30年代提出的。

DLVO理论包括两个方面,即静电作用和范德华力作用。

静电作用是指由于胶体颗粒表面带有电荷而产生的相互作用,而范德华力作用则是由于胶体颗粒之间的分子间引力作用而产生的相互作用。

DLVO理论的应用范围很广,涉及到颗粒的稳定性、聚集、沉淀等问题,因此在物理、化学、生物等领域都有着广泛的应用。

那么,DLVO理论在哪本教程里面有呢?实际上,DLVO理论在很多物理、化学、生物学等相关领域的教材和专业书籍中都有涉及。

比如,在物理学中,DLVO理论是凝聚态物理学和表面物理学的基础理论之一,因此在相关的物理学教材和专业书籍中都有详细的介绍和应用实例。

在化学领域,DLVO理论也是胶体化学、表面化学等领域的基础理论,因此在相关的化学教材和专业书籍中也有涉及。

在生物学、医学等领域,DLVO理论也有着广泛的应用,比如在细胞生物学中,DLVO理论可以用来解释细胞内分子的运动和相互作用。

DLVO理论的应用不仅仅局限于学术研究,它也可以应用于工业生产和日常生活中。

比如,在制药工业中,DLVO理论可以用来研究药物分子的相互作用和稳定性,从而提高药物的效果和质量;在食品工业中,DLVO理论可以用来研究食品成分的相互作用和稳定性,从而提高食品的品质和口感;在日常生活中,DLVO理论可以用来解释洗涤剂的清洁原理和肥皂的起泡作用等现象。

DLVO理论是一种非常重要的理论,它不仅仅在学术研究中有着广泛的应用,也可以应用于工业生产和日常生活中。

对于学习物理、化学、生物学等相关领域的人来说,了解DLVO理论是非常必要的。

对于普通人来说,了解DLVO理论也可以帮助我们更好地理解和应对日常生活中的一些现象。

DLVO理论及其在浮选中的应用

作者:张裕书, 闫武, 龚文琪

作者单位:张裕书(武汉理工大学资源环境工程学院,武汉 430070 中国地质科学院矿产综合利用研究所,成都 610041), 闫武(中国地质科学院矿产综合利用研究所,成都 610041), 龚文琪(武汉

理工大学资源环境工程学院,武汉 430070)

1.顾帼华.锁军.柳建设.钟素姣.GU Guo-hua.SUO Jun.LIU Jian-she.ZHONG Su-jiao黄铁矿微生物浸出体系中的表面热力学和扩展DLVO理论[期刊论文]-中国有色金属学报2006,16(8)

2.张明青.刘炯天.王永田.ZHANG Ming-qing.LIU Jiong-tian.WANG Yong-tian水质硬度对煤泥水中煤和高岭石颗粒分散行为的影响[期刊论文]-煤炭学报2008,33(9)

3.唐艳军.李友明.薛国新.TANG Yan-jun.LI You-ming.XUE Guo-xin改性纳米CaCO3分散体系稳定性和扩展DLVO理论[期刊论文]-中国造纸学报2010,25(2)

4.张波.刘洪来.Hu Ying.胡英带同种电荷胶体颗粒间的相互吸引[期刊论文]-化学进展2001,13(1)

本文链接:/Conference_7221401.aspx。